师范高校人工智能专业课程体系建设研究

耿庆田,张 天,李 民,姚艳秋,赵 杨

(长春师范大学计算机科学与技术学院,吉林 长春 130032)

随着以云计算、大数据、机器学习等为代表的新一代人工智能技术的发展,人工智能(Artificial Intelligence,AI)[1]越来越被各国科学家重视,并成为当前重点研究的前沿颠覆性技术。

人工智能是一门研究运用计算机模拟和延伸人脑功能的典型综合性交叉学科,是实现科研创新的基础,其主要研究范围包括电气、计算机、传感、通讯、控制等学科领域。

有专家预测,世界各国在有限未来的竞争就是人工智能科学技术发展的竞争,实质是人才培养的竞争,因此以人工智能为重点的新技术革命亦被称之为第四次工业革命。当前国内人工智能产业市场规模急速增长。据不完全统计,全球人工智能人才需求约超500万。若按照我国2019年之前的培养计划,预计到2025年,我国人工智能相关专业培养的人才数量,将只占全球人工智能人才需求的5%左右。因此,我国从战略层面对人工智能提出了规划和要求。

2017年7月20日,国务院发布了《新一代人工智能发展规划》,从战略态势、总体要求、重点任务、资源配置、组织实施等几个方面制定了国家人工智能发展战略,提出了新一代人工智能发展的指导思想、战略目标和保障措施[2]。该规划提出:“高校在人工智能领域加强专业建设,构建新一代人工智能基础理论课程体系”。

2018年4月2日,教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》通知文件[3],文件重点指出高校作为科技生产力及创新人才培养相结合的实体单位,在学科发展等方面具有坚实基础,应加强新一代人工智能技术人才的培养力度,设置人工智能专业,创新课程体系,培养符合社会需要的各种层次的人工智能领域的人才。在此背景下,我校申请并获批人工智能专业建设单位。

1 师范类高校人工智能课程体系的研究意义

在师范高校设立人工智能本科专业,主要是面向基础教育培养人工智能师资,因此具有时代紧迫性。长春师范大学人工智能专业是国家首批获人工智能新专业建设资格的35所高校之一。与国内外工科类或综合类高校相比,作为一所省属师范类高校的人工智能专业发展相对较晚,目前还处在起步阶段,与实际的工程需求还有很大差距。因此,为了培养出符合社会需要的多层次高质量人才,则需要构建与之相适应的课程体系。

由于传统的师范高校工科基础相对薄弱,对于具有高度综合性和交叉性的人工智能特色学科,如何在有限的教学课时中提高人工智能专业教学质量和效果,首先依赖于课程体系的建设。而大部分省属师范高校受限于自身实力,在人工智能学科教学和科研规划方面比较薄弱,并且在实际的专业建设中,没有成熟的人工智能课程体系,因此,建设适合师范高校自身发展定位的人工智能专业课程体系具有重要的意义。

2 师范类高校人工智能课程体系研究

2.1 师范类高校人工智能专业培养目标

无论何种专业,其课程体系都要为培养目标服务。也就是说,培养目标需要有课程体系中具体课程的支撑。为了达到理想的支撑效果,就要对课程体系的内容设置和课程顺序做合理的编排,体现其结构特点和科学性。为此,项目组调研了国内多所省属师范类高校人工智能专业的培养目标,比较典型的培养目标如下所述。

(1)天津师范大学人工智能专业培养目标:培养具有坚定的理想信念、过硬的思想政治素养、正确的价值观、良好的人文和科学精神,热爱教育事业,具有健全人格,具备现代教育理论和技术,具有人工智能所必需的基本理论、基本知识和基本技能,具备中学信息技术课程及人工智能相关课程的教学能力和教改研究能力,具备参与教育信息化建设的技术实践能力,勇于教学创新、善于综合育人、具有国际视野和终身学习发展能力的新时代人工智能领域的卓越教师,能够在中学、中等职业学校、基础教育培训机构和其他专门机构从事信息技术及人工智能技术教学、教研及管理等相关工作的高素质创新型师资人才。

(2)首都师范大学人工智能专业培养目标:培养中国人工智能产业的研究应用型人才和基础教育师资人才。致力于自然语言处理、智能机器人、计算机视觉等前沿方向的发展,培养具有国际视野、创新能力,运用人工智能核心技术解决实际问题并进行科学研究的复合型人才。毕业生具有人工智能及教育教学双重背景,就业前景广阔,既可以在计算机科学与技术、人工智能、教师教育等方向继续深造;又可以从事中小学基础教育教学相关工作;也可以从事工程应用和科学研究工作,在人工智能领域大展拳脚。

(3)长春师范大学人工智能专业培养目标:本专业立足于响应国家战略及吉林省地方发展需求,以高等教育定位和特点为参考框架,培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握扎实的数理、计算机、人工智能等基本知识和基本技能,具有坚定正确的政治方向、良好的职业素养、科学与人文素养、较强的人工智能思维能力、创新精神和创造能力,具备一定的国际视野和终生学习的能力与习惯,能够在企业事业单位从事智能教育、数据智能处理等方面的应用型人才。

通过对三所省属师范高校人工智能专业培养目标的对比,可以发现其共同点:人工智能专业一定要和所在学校的优势学科相结合,将人工智能应用到某一具体领域。这就体现在该专业的学生既要掌握人工智能专业的基础知识,又要精于人工智能的某一方向。只有做到“有所为,有所不为”,才能达到“为所欲为”,才能够形成鲜明的专业特色。

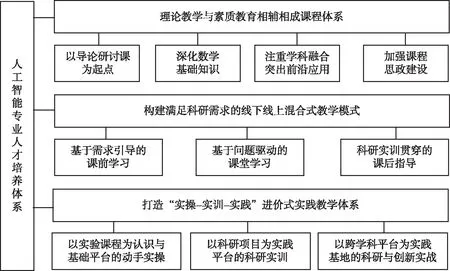

2.2 师范类高校人工智能专业课程体系特色

我校作为基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,学校的办学定位为应用研究型大学。这就决定了我校人工智能专业培养的人才,除了要掌握人工智能专业基础知识和数学基础知识,还要精通一门或几门编程语言工具,掌握人工智能某一领域应用项目的开发技能,并具有一定的教育教学能力。相应的人才培养体系构成如图1所示。

图1 人工智能专业人才培养体系构成

通过对我校人工智能专业定位和教学知识体系进行梳理研究,我校人工智能专业课程体系特色在于夯实理论基础、覆盖学科前沿、强化学科交叉融合、加强课程思政建设,提升综合素养。

第一,我校作为中学信息技术教师的培养基地,本科人工智能专业课程内容设置要考虑高中信息技术课程中涉及人工智能方面的内容,这样便于该专业学生毕业后就较容易在中学或社会培训机构中找到与之相适应的工作。

第二,我校人工智能专业开设的核心课程,主要集中在某一领域方向的具体应用,目标明确,而且课程注重实操性,便于提高学生的实际动手能力。

第三,在人工智能专业的培养方案中开设“师范教育”模块,培养学生的教育教学能力。

第四,将核心课程与前沿技术对接,针对国家的“卡脖子”关键技术,发挥我校计算机科学与技术一流专业资源优势,将工程教育新理念融入教学,深化与科大讯飞等企业的校企合作,搭建教育培养新平台,优化跨学科专业交叉融合人才培养体系。

第五,通过课程体系强化专业课程思政建设,加强人文素质教育,坚定理想信念,践行社会主义核心价值观,培育科学道德、批判精神和创新精神。

2.3 师范类高校人工智能专业课程体系结构

目前,国内高校的人工智能专业课程体系有两种方式:一种是以计算机学科核心课程为主,再加一些人工智能方面的课程;另一种是借助于自身学科优势,设置独立的人工智能课程体系,使人工智能课程与某一领域的实际应用相结合[4]。所以,各高校都在探索适合自己学校定位的人工智能课程体系[5]。

针对长春师范大学人工智能专业课程体系,根据所在学院的特点,结合计算机一流专业建设经验,借助省级重点实验室“智能感知与科学计算”平台,按照底层共享、中层分离、高层互选的方式构建了三个层次的课程体系。

在三个层次中包含着基础能力、核心能力、综合能力、拓展能力训练和培养。第一层次为通识类基础课,主要包括政治、数学、体育、外语、物理、数字逻辑等,同时开设人工智能导论、计算机导论等学科导论课程,启发学生的学习兴趣。第二层次为核心专业课程,主要包括机器学习、数字图像处理、自动识别技术、数据可视化技术、算法分析与设计等课程,通过课程深度融合,来解决人工智能复杂任务。第三层次为拓展课程,诸如计算机视觉框架应用与实践、Web前端技术、智能软件开发综合实训、自然语言处理应用与实践。

在上述构建的课程体系中,课程体系的各层遵循不断迭代、应用聚焦、适度拓展的原则,课程之间在整体上存在关联,最终形成了相互作用、相互依存的完整课程体系,使课程体系具有综合性。并且所有的课程都是采用理实一体化形式,尽量采用项目式教学或案例教学的方式。在三个核心课程模块完成后,分别设置一个来源于实际生产的综合实训项目,对相关课程内容进行实践巩固。

从教育的方面来看,我校人工智能专业课程体系主要涵盖了通识基础教育、计算机核心知识教育和具体某一领域的人工智能专业知识教育。三个方面的教育是层层递进的关系,因而能够由浅入深地培养出人工智能应用型人才。

3 师范类高校人工智能课程体系的构建

高等院校开设人工智能专业是适应现代人工智能时代的需要,重点高校依靠自身力量成立人工智能学院,培养研究型、创新型人才[5]。省属师范高校的人工智能专业由于自身实力限制,应多借助于企业科研力量,与国内知名IT企业合作,培养实践和技能应用型人才。由此可见,高校的人工智能专业课程体系构建依据是该专业培养目标和培养理念,但无论什么层次高校,其重视理论基础、学科交叉、理论与实践相结合三个共同点是一致的。

长春师范大学选择国内知名人工智能科技企业科大讯飞公司作为校企合作的伙伴。借助于科大讯飞的科研平台及智能感知与科学计算重点实验室的智能相关科研项目,采用项目驱动的授课理念构建了人工智能专业的三层结构课程体系。在教学的实际实施过程中,将人工智能专业的学习划分为三个阶段。

第一阶段,以相对简单的“人工智能导论”与“人工智能导引”等专业导引基础课程,辅之约一周的科大讯飞研发基地参观见习,激发学生对人工智能学习兴趣,起到职业唤醒的作用。

第二阶段,随着学习的深入,进入下一阶段,主要学习Python与科学计算库、数字图像处理、数据可视化技术以及机器学习、自动识别技术等核心技能课程,达到职业养成的效果。

第三阶段,学生将综合前两阶段所学技能,通过学习计算机视觉框架应用与实践、Web前端技术、智能软件开发综合实训、自然语言处理应用与实践等课程,掌握人工智能工程中解决问题的整体流程,熟悉工程过程,以此起到职业助行的功效。

因此,我校人工智能课程体系是结合专业定位、培养目标、师资水平、学生基础等多方面因素构建而成,专业建设尚处在初级阶段。人工智能课程体系将继续在实践中探索,在探索中完善。

4 结语

在人工智能技术快速发展的今天,人工智能专业在师范高校刚刚开始建设,其课程体系的建设与完善还在探讨研究中[6]。尽管我校在教学中基于项目驱动教育理念构建了人工智能专业课程体系与人才培养方案,但在实施过程中,还需要根据实施效果按照工程认证的标准持续改进,继续优化完善人工智能课程体系,使其能够充分体现学科前沿性和实践创新性,使人工智能专业学生毕业后能够更好地满足社会需求。