国内戏剧影视美术设计专业的领域侧重与发展趋向

杨 军,叶 辉

(1.长春光华学院,吉林 长春 130000;2.青岛黄海学院,山东 青岛 266000;3.韩国湖西大学,韩国 牙山 31499)

通常来说,舞台美术设计与电影美术设计统称为戏剧影视美术设计(简称戏美)。目前国内有10余所高校建构了相对完善的戏美专业教学体系。然而,高校中戏剧影视美术设计专业的整体发展与市场需求是不匹配的,也是相对迟缓的。大多数院校的专业设置细分不足,原因在于国内高校的戏美专业起步较晚,缺乏高层次的海外师资与专业一致(本硕博)的教学团队,并且大量院校笼统地将该专业定义为设计学或者戏剧学范畴。其实,戏剧影视美术设计专业是集合了戏剧影视学、设计学、美术学、建筑学的综合性专业。

1 戏剧影视美术设计专业的领域细分与职业选择

1.1 舞台美术的专业领域划分

当下,舞台美术设计随着传媒戏剧的发展而衍生出不同的设计形式[1]。剧目类型设计上有综艺室内舞台美术设计与小剧场舞台设计,以及戏曲、歌剧、木偶剧、先锋剧、教堂戏剧等方式的舞台美术设计。呈现方式上也有沉浸式舞台美术设计、镜框式舞台美术设计、庭院式舞台美术设计。舞台美术专业学科可以细分为舞台灯光设计、舞台道具设计、舞台管理与技术、舞台服装设计、数字演绎设计、人物造型设计、新媒体与数字特效等领域,逐渐走向工业化与精品化的路线,不断催生诸多大众喜闻乐见的剧目。

1.2 电影美术的专业领域划分

在不同类型的影片中,电影美术承载的责任、担当的职责、创作的形式有较大区别。电影美术需要平衡导演、剧本、画面三者之间的关系。电影美术领域涵盖环境造型设计、人物造型设计、灯光设计、前期美术、后期美术五个板块。

环境造型设计包括:电影场景设计和道具设计布景,设计场景,设计与调度,特殊景片制作与自然景选择,具体建筑施工与管理,不同景别道具梳理。

人物造型设计包括:人物特效化妆、人物自然妆、服装设计、人物基础形象设计、人物戏用装饰道具设计、不同时期人物形象差异性建构。

灯光设计包括:电影灯光设计、灯光照明、现场灯光、灯光施工与管理。

前期美术设计包括:分镜头设计、概念设计、影视气氛图设计、人物形象造型设计(这里的人物形象设计指概念性的色彩与造型设计,不同于具体的人物化妆造型)。

后期美术设计包括:后期特效设计、后期画面调色、美术视觉设计、特殊文字设计与字幕,也包括少量视觉性海报设计(视觉部分不外包给宣发方的情况下)。

1.3 戏剧影视美术设计专业学生的职业发展

近些年,戏剧影视美术设计的毕业生较少从事舞台美术工作,原因在于各地公立的剧院或者剧团对舞台美术的需要较小。部分戏剧影视美术设计专业的学生会考虑去文化传媒公司或婚庆公司工作,毕业生从事电影美术的比例较高。影视行业发展迅猛,电影美术岗位的缺口也比较大,科班出身的电影美术设计师较为稀缺,剧组给予电影美术设计师的薪资待遇较为可观。但是,行业流动性过大,上升渠道较窄。大量戏剧影视美术专业的毕业生从事视觉设计的工作,依靠在学校的设计课程与实践案例,多数毕业生能够胜任平面设计、环境设计的岗位需求。

目前,戏剧产业在国内处于起步阶段,例如孟京辉戏剧、开心麻花话剧团队、中国乌镇戏剧节等在近些年才逐渐实现盈利。随着戏剧产业化、影视工业化的发展,行业的人才缺口依然很大。但是在职业选择上,大多数戏美的学子会选择发展稳健的视觉设计领域,学生不适应影视美术与舞台美术领域的工作,其原因在于院校的课程设置与产业结构的割裂。缺乏具体的细分模块,盲目设置公共戏美专业课。所谓公共戏美专业课则是两者(舞台美术与电影美术)通用的课程,不断模糊两者之间的差异化,大多数高校戏美专业教师也远离产业,对目前舞台美术的国营剧团、民营剧团相隔较远,对目前国内影视发展、行业动态、新技术手段也了解甚少,大量院校师资也缺乏行业资源与社会背景,这是一个对社会资源要求甚高的行业,没有剧场经历无法带给学生相应的实践机会。大量地方院校将纯艺(绘画)、视觉传达艺术(设计)等学科组建而成一个戏美团队,或者加入若干戏剧理论的师资来建构,相关实践项目较少,这样的学科体系与学科团队是存在缺陷的,学生难以汲取到优质的资源。在数字媒体时代,舞台美术与电影美术的实际产业结构发生了相当大的变化,舞台美术逐渐走向科技化、交互化、人工智能化,而电影美术逐渐走向虚拟现实化[2]。但是,各地方院校没有进行相关专业的改革,更多的课程模块停留在传统的绘画与写实布景、简单的实训操作与剧场模拟,造成人才培养与市场需求的不平衡。

2 国内不同院校中戏剧影视美术设计专业的方向侧重

2.1 戏剧影视类专业院校

国内专业的戏剧影视院校中相对具有代表性的是北京电影学院、中央戏剧学院、中国戏曲学院。其中北京电影学院主要是以影视教育为主,学校的大部分专业是服务于电影。戏剧影视美术专业是隶属于美术学院,其前身是北京电影学院美术系,也是北电最早建制的四大主干院系,在1959年便成立,而最开始的美术“59班”只有故事影片美术设计等少量专业(同时需要掌握特技美工与动画),在建院初期,参考了苏联莫斯科电影学院的体系、框架、人才培养方式,同时根据当时中国电影发展与电影美术领域需求、实践创作特点等(根据《北京电影学院院志(1950—1995)》资料及相关院校教师的深度访谈),在半个多世纪的进程里,北电始终以“教学、研究、创新”为一体的教学思路来建构专业发展之路,戏剧影视美术设计专业的发展也是将艺术与技术相统一,学科建设是立足于美术学与戏剧影视学,两者有机统一,相互补充。其中北电的戏剧影视美术主要围绕三个方向进行教学延展,分别是电影人物造型设计、电影美术设计、电影特效与特技设计为主。并且北电产出的国内第五代、第六代导演有相当一部分在校任教或者作为客座教授(田壮壮、谢飞),大部分毕业生成为了中国电影的中流砥柱,美术系所培养的李前宽(《开国大典》《重庆谈判》)、冯小宁(《红河谷》《黄河绝恋》)、尹力(《张思德》《云水谣》)等也成为了中国电影史中不可或缺的导演。北电的戏美专业是将整个电影视觉艺术进行深入的挖掘,技术与艺术兼具,形成了一个完备的体系(基于影视教学形成完整的本硕博培养体系)。

中央戏剧学院的戏剧影视美术设计专业划分较为细致,总体是扎根于戏剧领域,专门设置舞台美术系,也是国内较早开设此类专业的院校,是中国舞台美术学会总部所在院校,其专业结构特征鲜明,并且拥有完善的学科建设与培养体系,师资大部分具有海外教学背景或访学经历。一共细分为八个专业方向,包括舞台灯光设计、演艺影像设计、舞台化妆与人物造型、演艺声音设计、舞台服装设计、舞台造型体现、舞台设计、舞台技术,精确细分到舞美设计的每一个环节,基本涵盖本专业的全部内容。这八个专业方向有共性的基础课程设置,同时分别独立设置各自人才培养方案的特殊课程、专业细分课程,八个专业之间形成了良好的合作与共生关系,培养了大量不同层次、不同方向领域、不同特征的舞台美术人才。

中国戏曲学院的舞台美术系则是服务于中国戏曲事业,立足戏曲行业的发展,大方向细分为戏曲服饰设计、戏曲造型化妆、戏曲服装衣箱技术管理、戏曲舞台灯光、戏曲舞美工程等六个延伸专业。中国戏曲学院的舞美设计是以实践教学为主,拥有独立的舞台创作实验室、戏曲头盔实验室、服装加工印染车间、服装数字化裁剪系统等,确保每一同学拥有独立设计、实际操台的能力与经验,并且熟悉舞美设计与实践演出的创作规律。可以发现,中央戏剧学院的戏剧影视美术设计是服务于戏剧舞台的,而北京电影学院则是服务于影视的,中国戏曲学院是服务于戏曲领域的,三者在戏美专业学科设置深度、专业精度上都是十分突出的,精益于戏剧影视领域并根植于本校特色而进行创新。

2.2 美术类专业院校

国内的八大美术学院也是极具地域特征的美术类专业院校,美术类院校的戏剧影视美术设计大多是依托学校强大的美术造型资源与设计领域师资[3],其优势在于学生的绘画造型能力,劣势在于缺乏戏剧学院依托,缺乏实践资源与戏剧影视行业背景,无法做到同音乐、舞蹈、戏剧等其他领域学科进行大量跨专业实践。

国内美院里,中国美术学院的戏剧影视美术设计具有一定的特色,该专业在国美隶属于影视与动画艺术学院的影视系,而影视系下辖四个专业方向,分别是影视编导、戏剧影视美术、影视广告、录音艺术。中国美术学院是将该专业放到学校优势专业(影视动画领域)进行专业孵化与人才培养。在一定程度上摒弃戏剧舞台的内容,放大影视后期、影视概念设计、道具设计、广告与后期等课程的优势所在,偏向于影视后期制作与动画的方向,培养了诸多造型基本功扎实、艺术思维广阔、艺术理论丰富的艺术工作者。近年来中国美术学院的毕业设计大多以独立思想、当代人文关怀等精神理念为出发点。美院的学子在艺术的感受力上大多拥有哲学思辨的考察,其戏剧影视美术设计学科的建构在一定程度上给美院的学科建设弥补了短板,也是美院异军突起的新兴力量,在戏美专业上,也是需要一定的跨媒介艺术、造型艺术、新媒体艺术的介入,需要美院莘莘学子的独立之精神,人文之观念予以倾注。

2.3 综合艺术专业院校

国内综合艺术院校常指六大艺术学院(南艺、云艺、山艺、吉艺、广艺、新艺),综合艺术院校的舞台美术与电影美术专业通常来说更具备复合性、综合性。相比专业戏剧影视院校而言,其优势在于除戏剧影视专业外,还拥有单独的美术学院、设计学院、动画学院等。学生的造型设计能力尤为突出,师资结构上,拥有更多复合性学科层次的老师;其劣势在于戏剧影视学科的专业精度、师资结构、专业领域细分同北京电影学院、中央戏剧学院有一定差距。在本专业领域的校友资源、行业背景、学科深度上同样是无法和上述院校看齐。这里有国家层面的学科布局问题,也有早期建校的历史发展与地域性覆盖问题。

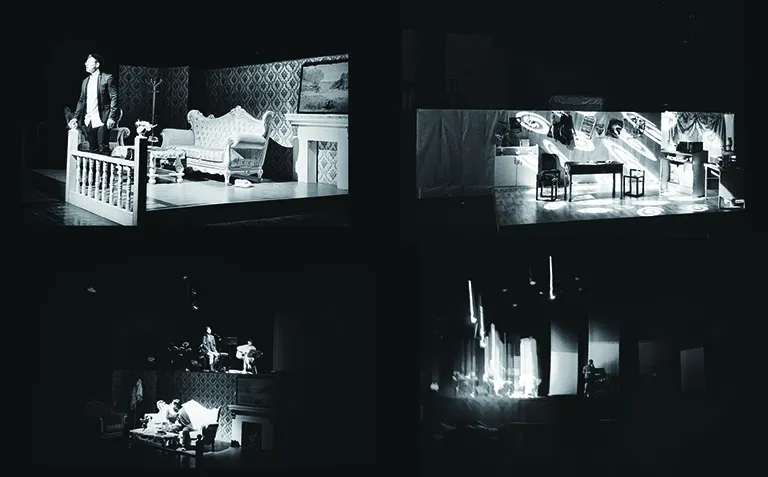

但是综合艺术院校同综合类大学的优势相比更为明显,因为六大艺术学院均具备五个艺术类一级学科的本硕专业覆盖,因此在戏剧影视美术这种复合性专业上面可以发挥极大的优势,例如,在影视美术与舞台美术当中,需要具备视觉设计、影视概念设计、道具与装置设计、舞台绘景的工作,这部分同动画领域(动画学院)的动画前期设计、设计领域(设计学院)的视觉传达设计、跨媒介领域(新媒体学院)的装置艺术、美术领域(美术学院)的油壁版雕等专业方向不谋而合,而戏剧影视美术设计属于一个综合性领域,在综合性艺术院校可以进行有效的资源整合,例如,在话剧《索菲亚教堂的钟声》当中,其舞美视觉为设计学院研究生独立创作完成,剧目演出与创作主体为戏剧学院师生,道具置景与制作为美术学院雕塑系师生完成,可以发现一部剧目所整合三个学院的优质资源完成。如图1和图2所示,为云南艺术学院剧目《索菲亚教堂的钟声》与《现代城》的舞台美术场景,并且近年来,剧目类型上现实主义题材居多,舞台设计上将空间性、实用性、艺术性这三者融合兼具。可以发现上述的多个专业领域、专业院系(动画学院、设计学院、新媒体学院、美术学院、戏剧学院)在综合性艺术院校均有课程设置与专业建制,将资源整合的效果发挥了最大的作用。

图1 云艺研究生毕业剧目《现代城》(舞美设计:叶辉)

图2 云艺《索菲亚教堂的钟声》(舞美设计:叶辉)

国内综合艺术院校中以云南艺术学院与吉林艺术学院的舞美设计、影视美术发展最具特点,其中云南艺术学院的戏剧影视美术专业归属于戏剧学院,而云艺的戏剧学院在教育部第四轮评估当中为B档,排序在国内属于前列,也是中国高等戏剧教育联盟副主席单位,因此戏剧学院的良好发展也给予了该学科强有力的支持,并且戏剧影视美术设计的专业师资以中国戏曲学院、上海戏剧学院为主,云艺的戏剧影视美术设计专业开设于2004年,专业教学与课程设置较为综合,总体方向更偏向于话剧舞台设计,学生的实践动手能力与视觉设计能力较强。而云南地区戏剧的发展也离不开国内戏剧理论里程碑式人物吴卫民教授(博士师从余秋雨,担任云南艺术学院院长十余年),他对于云南戏剧教育、中国话剧史有一定推动作用,对云南庭院话剧、先锋话剧、戏剧理论史的发展也奠定了良好的基础。戏剧理论与本土戏剧的土壤孕育深深影响着舞台美术领域,涌现了一大批优秀的剧目作品,例如,云南艺术学院2018级表演系硕士研究生毕业剧目《现代城》的三场演出在云南地区都产生良好的口碑,著名演员王砚辉(代表作《我不是药神》《烈日灼心》)也受邀观看了该剧目,并提出了高度评价。因此可以发现,本土良好的戏剧展演平台、展演生态、戏剧学术氛围在一定程度上也助推着戏剧舞台设计的革新与发展。

吉林艺术学院的戏剧影视美术设计分别隶属于戏剧影视学院与戏曲学院两个分院,戏剧影视学院的戏美专业是吉艺的老牌专业,侧重于话剧舞台设计、服装与化妆、电影美术设计三个领域,在师资结构上大量教师具备纯艺、造型的学科背景,并且依托长春丰富的影视资源环境,很多学生都有一定的社会实践经验,而戏曲学院的戏剧影视美术设计侧重是戏曲舞美,学生的舞台模型制作、空间场景绘制方面能力较为突出,其舞台设计的风格更为简约,是极致的中国戏曲写意的表现手法,戏曲领域的舞美设计专业优势在于精度与深度,劣势在于戏曲行业的受众群体较少,其专业覆盖面较小。

2.4 综合类院校

综合类院校中开设此专业的有重庆大学、中国传媒大学(语言类院校)等,其中重庆大学美视电影学院的戏剧影视美术设计偏向于影视后期、电影美术方向,并且该校的影视专业拥有大量行业专家,其中国家一级演员张国立是该院院长,敬一丹(焦点访谈主持人)、彭吉象(著有《艺术学概论》)、张国立都曾担任该院硕士研究生导师,因此该院的戏剧、影视、传媒方向的资源优势十分明显,在戏剧影视美术设计方向上,这些行业老师的加持均会给予大量帮助,作为985/211院校,重庆大学的戏美专业在教学、实践、科研学术方面均有一定优势。中国传媒大学的戏剧影视类学科也是在国内享负盛名的,其中戏美专业隶属于戏剧影视学院,专业的细分度与综合性上有一定优势,其中课程涵盖方向广泛,除包括传统的舞美设计、电影美术外,还涵盖视觉特效设计、影视概念设计、分镜头画面设计、新媒体艺术等方面,大量选修课可以让学生去融会贯通地接触到影视传媒的多个维度课程。中国传媒大学同中央戏剧学院、北京电影学院、中国戏曲学院相比,通过梳理可以总结的是,戏剧影视美术设计这门领域里中传偏电视、中戏偏戏剧、北电偏影视、国曲偏戏曲。中传的戏剧影视美术也是拥有国内少有的、完整的本硕博培养体系,并且在学术科研平台方面也给予学生强有力的支持,体系涵盖全面,综合维度广泛,专业领域深耕。

3 戏剧影视美术设计领域的发展趋向和未来前景

3.1 舞台美术的虚拟空间与影像融合呈现

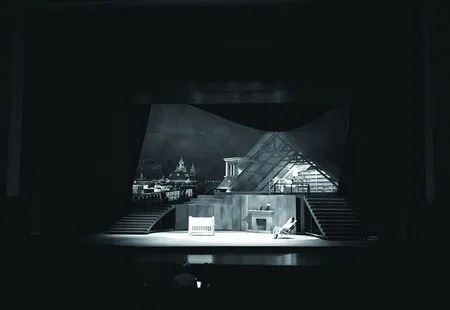

舞台美术在未来更多的会采用影像与虚拟形态去呈现,但是并不代表着实体布景造型会完全消逝,而是实体造型布景同虚拟影像相融合的形式,并且伴随技术的不断发展与剧场形态的革新,戏剧形态同舞台美术均会衍生出更多类型。目前,舞台美术侧重于造型色彩与戏剧空间的营造关系,作为一个综合性较强的艺术形式。舞台道具的造型、人物服装的造型、舞台场景的造型在一定程度上均会影响观者的视觉感受与演员的行动呈现[4]。同时不同的舞台色彩也会给予观者不一样的心理活动体验,而虚拟空间与影像呈现的色彩会形成一种流动性的呈现方式。例如图3,吉林大学出品的音乐剧《黄大年》,就是将实体布景同多媒体结合,实体布景的造型设计也是偏向于科技感与“异型”设计,并非常规的写实主义,而多媒体投影的形态则是采用“旗帜”形态,空间、场景、时间的转换通过多媒体投影的变化去实现,并且采用不同类型的舞美装置去呈现剧本内容、场景调度、空间转换。

图3 音乐剧《黄大年》(吉林大学演出剧目)

如今的舞台环境不单单局限于剧场的形式。舞台布景的创作也不一定要完全写实。虽然舞台的建构是模拟创造一个真实的剧本空间[5],伴随着虚拟现实,新媒体技术的发展,声光电所带来的技术加持可改变传统写实布景的面貌。并且伴随着庭院戏剧的发展,新媒体装置戏剧的诞生,舞台美术也伴随着戏剧的形态而衍生出不同的创作思路与语境。不断地从封闭式的小剧场走出开放式的空间环境。戏剧是综合性的艺术形态,将音乐、美术、文学、表演、造型、绘画融为一体。如今的舞美设计是影像技术的升级与变化,虚拟空间的呈现,造型艺术的升华。

3.2 电影美术的融合跨界与技术迭代

在未来,电影美术领域会涌现大批跨界融合的从业者,因此伴随技术的迭代,从业者不仅仅需要本领域的知识,更多的是立足于本领域进行延展化、多维化的发展,虚拟现实技术、人工智能技术、扩展现实技术、混合现实技术等让电影美术从电影画面造型架构转向虚拟化、混合化、交互化的技术架构,这种技术架构并非单纯的工科思维或工具手段,而是将美学元素融入多元技术呈现的底层逻辑当中。

电影美术作为一个艺术与技术的结合的形态,在很多时候要求电影美术设计师拥有一定的导演意识,对画面整体的协调与把控手段,不同于舞台美术的建构是相对静止的、场域是相对固定的,甚至很长时间里专业剧团中的舞台设计所服务的对象,所承接合作的人员都是固定的,而电影美术所面对的项目与环境都是流动性极大的,因此也需要电影美术师有一定的把控能力,对团体架构的把握,对技术要求的把握。同时需要具备导演性思维,从全局的角度去思考,从而诠释与创作出剧本与画面统一的场景,在技术上,也要协调好各个环节,灯光、音效、服装均需要同美术进行密切的合作[6],这种全局性的导演思维要延伸到每个具体的环节,同时技术本身是服务于艺术的,而艺术中感性的“神来之笔”与“奇思妙想”不是常常都有的,因此强大的技术支撑与和谐的团队是建构电影美术的关键[7],需要做到艺术洞察同技术手段紧密结合,以技术作为其承载。

4 结语

从戏剧影视美术设计专业的领域细分与职业选择上看,呈现出“两支多点”的细分形式,“两支”包括“舞台”(戏剧)和“电影”的两大领域主干支点,主干支点上围绕戏剧和影视垂直细分不同的板块,这些板块也形成不同的专业教学内容和职业细分选择。从国内戏剧影视美术设计专业的院校差异与方向侧重上看,戏剧影视类专业院校(中戏、北电等)立足与精益于“影戏”本身,教学和实践服务于剧场与剧组;美术类专业院校(八大美院等)在教学上根植于造型,人文精神注入造型基础当中,服务和立足于美学形式;综合艺术专业院校(六大艺术学院等)结合复合型的艺术学科优势,在戏美教学上,倡导学科交叉和跨领域融合为一体;综合类院校则是结合文理学科优势,挖掘广泛的社会资源。从发展趋向和未来前景上看,舞台美术的虚拟现实化、影像化逐渐替代的传统布景结构,电影美术的综合化、跨界化、技术化使这门职业从传统的工匠转变为电影空间的创意架构师与艺术家;在学科布局与人才培养(高校、剧团)上,未来,国内大量院校会相继开设戏剧影视美术设计专业,大量师资会本土孵育(本校硕博培养)同外来引进(高层次引进国外新媒体行业头部人才)相结合,大量纯艺绘画、纯视觉领域的师资会逐渐退出历史舞台,转化为复合性、跨领域学科结构的团队;从剧院团体上看,伴随国内经济的复苏,民营剧院会开启一系列符合市场规律的措施去开拓展演渠道、激发创作热情,而国营剧院也会伴随文化产业的发展进一步依托国家政策创作出人民群众喜闻乐见的剧目[8-9],这会进一步刺激舞台美术产业的发展;从影视生态上看,国内近些年的影视质量与电影美术投入都极大,也创作与产出了诸多优质的影视项目。上述的利好,均可以发现戏剧影视美术设计这门学科,从学科布局、人才培养、产业发展、剧团与影视生态等维度上均朝着积极的方向发展,未来新媒体技术的革新与经济的发展也会助力此领域的腾飞。