不同氮肥运筹下寒地粳稻干物质分配及产量形成的研究

杜晓东

(黑龙江省农业科学院水稻研究所,佳木斯 154026)

20世纪80年代中期我国开始水稻超高产育种[1],寒地超级稻育种研究稍迟,自1996年“中国超级稻育种”计划启动以来[2],黑龙江省已选育出‘龙粳14’‘龙稻5号’‘松粳9号’‘垦鉴稻10’等寒地超级稻品种[3]。一些超级稻品种在小面积或特定生态条件下表现出巨大的增产潜力,但是,目前大多数超级稻品种缺少相应的配套栽培技术,严重限制了其产量潜力的发挥[4]。氮肥运筹是影响水稻产量和品质的重要栽培措施,也是超级稻配套栽培技术形成的重要基础。前人对不同养分管理下氮素利用效率及对水稻生长发育的影响进行了较为广泛的研究[5-8],对建立和优化氮肥施用模式起到了十分重要的作用。但有关超级稻品种,尤其是黑龙江省超级稻品种需肥规律的研究还比较少见,使得肥料投入过多,不仅影响环境,还严重制约着产量潜力的发挥。本研究以寒地粳稻‘松粳6号’和超级稻‘松粳9号’为试验材料,在多年研究的最佳施氮量的基础上构建不同氮肥运筹处理,对黑龙江省第一季温带寒地粳稻干物质积累、根冠比、茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率、穗部性状及产量进行研究,以期为建立本地区超级稻最佳氮肥施用模式进而确立超级稻配套栽培技术提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验品种:‘松粳6号’和‘松粳9号’(超级稻品种)。‘松粳6号’:需活动积温2 650℃左右,籽粒长粒形,黄色,稀少芒。超级稻‘松粳9号’:需活动积温2 650℃左右,籽粒细长稀有芒,2005年被定为黑龙江省优质超级稻品种。

1.2 试验设计

试验在东北农业大学实验基地进行。试验田的土壤基础肥力:有机质含量2.23%、全氮含量0.12%、全磷含量0.04%、缓效钾含量706.5 mg∕kg、碱解氮含量129.8 mg∕kg、速效磷含量18.7 mg∕kg、速效钾含量99.1 mg∕kg,土壤pH 6.8。试验各处理氮磷钾用量相同,纯氮150 kg∕hm2,磷酸二铵120 kg∕hm2,硫酸钾100 kg∕hm2。试验设5个氮肥运筹处理。

(1)M1 6∶3∶1(60%基施,30%分蘖肥,10%穗肥);

(2)M2 5∶3∶1∶1(50%基施,30%分蘖肥,10%穗肥,10%粒肥);

(3)M3 4∶3∶2∶1(40%基施,30%分蘖肥,20%穗肥,10%粒肥);

(4)M4 3∶3∶3∶1(30%基施,30%分蘖肥,30%穗肥,10%粒肥);

(5)M5 3∶3∶2∶2(30%基施,30%分蘖肥,20%穗肥,20%粒肥)。

钾肥、磷肥作基肥一次性施入。施肥量见表1。试验采用随机区组设计,3次重复;小区长20 m,宽4.8 m(16行区)。行距30 cm,穴距13.3 cm。2018年4月17日播种,5月25日移栽,其他管理同一般生产田。

表1 各处理的施肥量Table 1 Fertilization amount of each treatment kg·hm-2

1.3 测定项目及方法

1.3.1 干物重

分别于移栽期、有效分蘖临界叶龄期、拔节期、孕穗期、抽穗期、乳熟期、蜡熟期和成熟期取整株,每处理取3穴,按根、茎秆、茎鞘、叶片、穗分别于105℃杀青30 min,然后在80℃恒温条件下烘至恒重,称质量。

1.3.2 茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率

1.3.3 测产及考种

在成熟期,每处理取10穴,进行室内考种,测定穗长、着粒密度、一次枝梗数、二次枝梗数、有效穗数、每穗粒数、千粒重、结实率,并折算成每公顷产量。

1.4 数据分析

所得数据均采用Excel 2003软件和DPS 7.05数据处理系统进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同氮肥运筹对粳稻干物重的影响

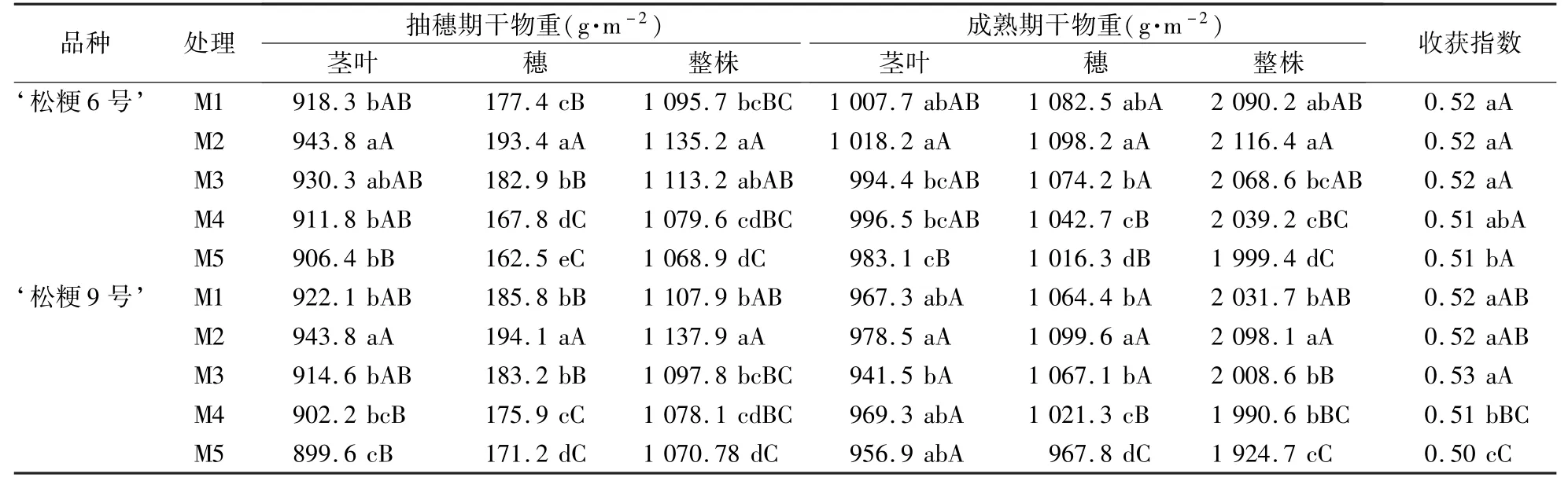

由表2可知,‘松粳6号’与‘松粳9号’在抽穗期和成熟期的茎叶干重、穗干重以及整株干重均以M2处理最高。在抽穗期,‘松粳6号’的茎叶干重表现为M2>M3>M1>M4>M5,其中M2处理显著高于M1、M4处理,极显著高于M5处理;‘松粳9号’的茎叶干重表现为M2>M1>M3>M4>M5,其中M2处理显著高于M1和M3处理,极显著高于M4、M5处理。

表2 不同氮肥运筹下抽穗期、成熟期的粳稻干物重Table 2 Dry matter weight of japonica rice at heading stage and maturity stage under different nitrogen fertilizer application

抽穗期‘松粳6号’穗干重表现为M2>M3>M1>M4>M5,其中M2处理极显著高于其他处理,M5处理最低;‘松粳9号’穗干重表现为M2>M1>M3>M4>M5,其中M2处理极显著高于其他处理,M5处理最低。

抽穗期‘松粳6号’整株干重表现为M2处理略高M3处理,极显著高于其他处理,M5处理最低;‘松粳9号’M2处理显著高于M1处理,极显著高于其他处理,M5处理最低。

成熟期‘松粳6号’茎叶(稻草)干重表现为M2处理最高,与M3、M4处理差异显著,与M5处理间差异极显著;‘松粳9号’M3处理显著低于与其他处理,其余处理间差异不显著。

成熟期‘松粳6号’穗干重表现为M2处理显著高于M3处理,极显著高于M4、M5处理;‘松粳9号’M2处理显著高于其他处理,M5处理最低。

成熟期‘松粳6号’整株干重表现为M2处理最高,显著高于M3处理,极显著高于M4、M5处理;‘松粳9号’M2处理显著高于M1处理,极显著高于M3、M4、M5处理。

‘松粳6号’收获指数M2处理(0.52)最高,M5处理最低,与其他处理差异显著;‘松粳9号’收获指数M3处理(0.53)最高,与M1、M2处理间差异不显著,与M4、M5处理差异极显著,M5处理最低。

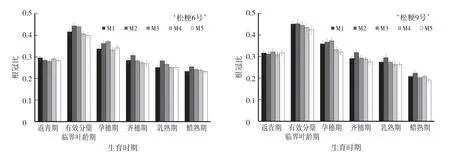

2.2 不同氮肥运筹对根冠比的影响

由图1可知,随着生育进程两品种的根冠比均在有效分蘖临界叶龄期最高,呈现先增大后减小的趋势。‘松粳9号’在生育前期的根冠比均高于‘松粳6号’,以移栽期尤为明显,而后期均低于‘松粳6号’,以成熟期尤为明显。

图1 不同氮肥运筹下粳稻根冠比的变化Fig.1 Changes of root shoot ratio of japonica rice under different nitrogen fertilizer application

移栽期两品种各氮肥运筹处理间差异不明显,‘松粳6号’M3处理略高于其他处理,‘松粳9号’M1处理略高于其他处理,有效分蘖临界叶龄期两个品种M2处理略高于其他处理,拔节期两个品种M3处理略高于其他处理,而孕穗期至成熟期两个品种M2处理明显高于其他处理。

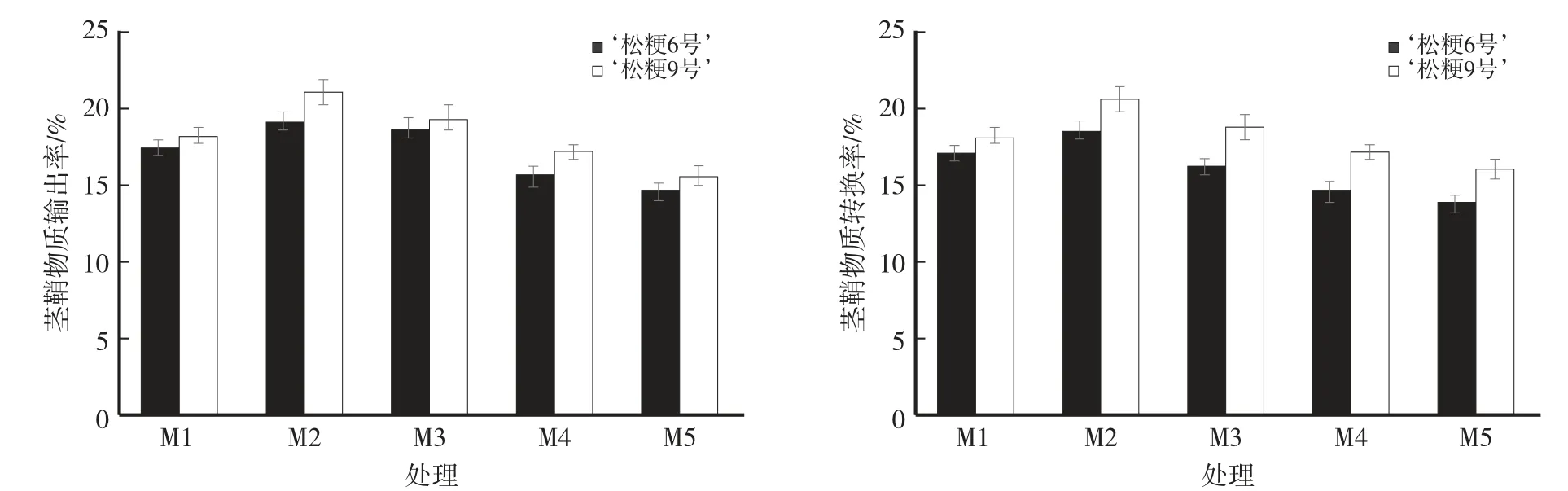

2.3 不同氮肥运筹对茎鞘物质输出率与茎鞘物质运转率的影响

随着氮肥基肥比例的减小、穗粒肥比例的增加,抽穗期茎鞘物质输出率逐渐增大,但穗粒肥比例达到一定程度后茎鞘物质输出率反而下降,两品种茎鞘物质输出率均为M2处理最高(图2)。两个品种处理间均表现为M2>M3>M1>M4>M5。‘松粳6号’M2处理茎鞘物质输出率为38.3%,‘松粳9号’M2处理茎鞘物质输出率为42.1%,各处理‘松粳9号’的茎鞘物质输出率均高于‘松粳6号’,氮肥运筹处理对‘松粳6号’茎鞘物质输出率的影响大于‘松粳9号’。

随着氮肥穗粒比例的增大,茎鞘物质运转率变化与输出率呈相同的趋势,‘松粳6号’和‘松粳9号’两个品种均在M2处理下茎鞘物质运转率最高(图2右),分别为18.5%和20.5%。其中‘松粳6号’茎鞘物质运转率各处理间表现为M2>M1>M3>M4>M5,而‘松粳9号’各处理间则表现为M2>M3>M1>M4>M5。各处理‘松粳9号’的茎鞘物质运转率均高于‘松粳6号’。

图2 不同氮肥运筹下粳稻茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率Fig.2 EPMSS and TPMSS of japonica rice under different nitrogen fertilizer application

2.4 不同氮肥运筹对穗部性状的影响

从表3可知,‘松粳6号’穗长、穗重、一次枝梗数、二次枝梗数、着粒密度的变异系数(CV)分别为:3.69%、5.03%、5.12%、5.42%、2.62%。穗部各性状受氮肥运筹影响大小依次为二次枝梗数>一次枝梗数>穗重>穗长>着粒密度。‘松粳6号’的穗长、一次枝梗数、二次枝梗数均表现为M2处理最高,且与其他处理差异极显著;穗重M2处理显著高于M4、M5处理,与M1、M3处理差异不显著;着粒密度表现为M3处理最高,M2处理最低,M3处理极显著高于M2、M5处理,与其他处理差异不显著。

表3 不同氮肥运筹下粳稻的穗部性状特征Table 3 Panicle characters of japonica rice under different nitrogen application

‘松粳9号’穗长、穗重、一次枝梗数、二次枝梗数、着粒密度的变异系数分别为:5.89%、4.09%、3.70%、2.69%、2.54%。穗部各性状受氮肥运筹影响大小依次为穗长>穗重>一次枝梗数>二次枝梗数>着粒密度,其中穗长受氮肥运筹影响最大。穗长各处理间表现为:M2>M3>M1>M4>M5,M2与M3差异不显著,与其他处理差异极显著;穗重、一次枝梗M2处理最高,且与其他处理差异极显著;二次枝梗数M2、M3处理最高,且与其他处理差异显著;着粒密度M1处理最高,且与其他处理差异极显著。‘松粳9号’除着粒密度外,穗长、穗重、一次枝梗数、二次枝梗数等性状指标均高于‘松粳6号’。

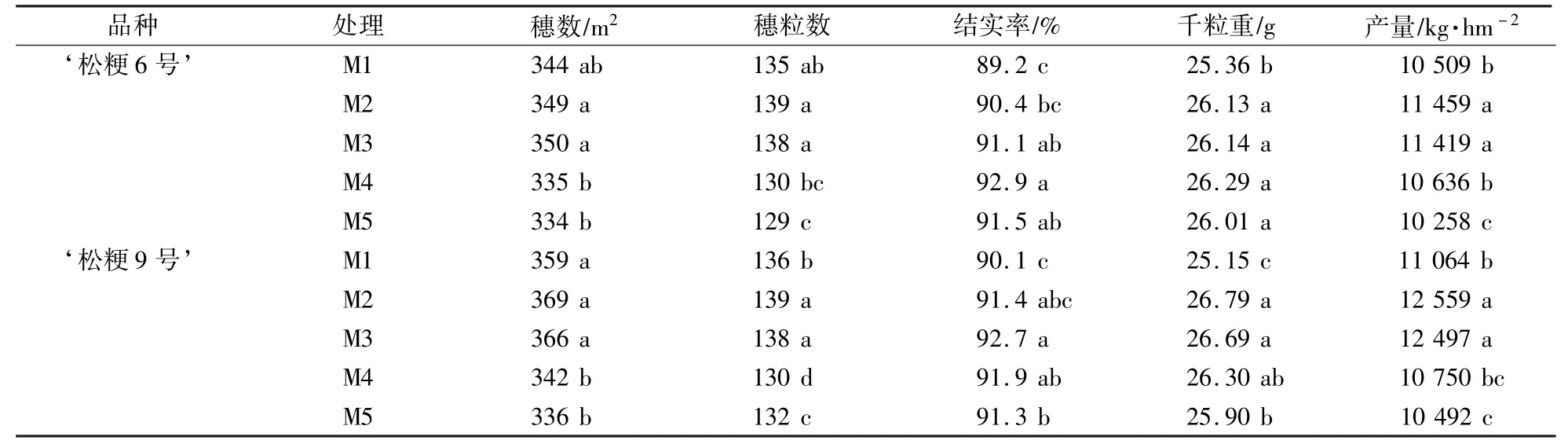

2.5 氮肥运筹对产量及产量构成因素的影响

由表4可以看出,在相同处理下,‘松粳9号’有效穗数、千粒重、产量均高于‘松粳6号’。‘松粳6号’的有效穗数、每穗粒数均为M2处理最多,与M1、M3处理差异不显著,显著高于M4、M5处理;结实率为M4处理最高,与M3、M5处理差异不显著,显著高于M1、M2处理;千粒重M1处理显著低于其他处理,其他处理间差异不显著;产量M2处理最高,与其他处理差异显著(M3处理除外)。

表4 氮肥运筹对粳稻产量及产量构成因素的影响Table 4 Effects of different nitrogen application on yield and yield components of japonica rice

‘松粳9号’的有效穗数与‘松粳6号’表现出同一规律;每穗粒数在M2处理下最多,与M3处理差异不显著,显著高于其他处理;结实率为M3处理最高,显著高于M1、M5处理,与其他处理差异不显著;其千粒重为M2处理最高,与M1、M5处理差异显著,与其他处理差异不显著;产量M2处理最高,与其他处理差异显著(除M3处理外)。

2.6 干物质及穗部性状与产量的相关关系

相关分析表明,穗长(0.92**)、穗重(0.91**)、一次枝梗数(0.85**)、茎鞘物质输出率(0.93**)、茎鞘物质转换率(0.93**)、收获指数(0.75**)、抽穗期总干重(0.77**)均与产量呈极显著正相关关系,二次枝梗数(0.73*)与产量呈显著正相关关系,而着粒密度(0.19)和成熟期总干重(0.41)与产量呈不显著正相关关系。说明通过合理的氮肥运筹协调生育前期和后期之间的干物质积累、输出、茎转换,提升茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率对创建超高产潜力意义重大。

3 讨论

氮素和密度是影响水稻产量的两个最为重要的因素,不仅影响干物质的形成,也影响着干物质的积累和分配[9]。大量研究表明,在氮肥总量适宜的情况下,增加中后期氮肥的比例,能够提高水稻群体生产能力,显著提高产量[10]。在本试验范围内,干物重随穗粒肥比例增加呈先增加后下降的趋势,但当穗粒肥比例过大时,干物重有所降低。‘松粳9号’和‘松粳6号’两品种不同处理间抽穗期干物重、成熟期干物重均表现为适当增施粒肥的处理(M2)显著高于其他处理,说明后期适当增加施氮比例能够提高水稻的干物质积累量,进而提高水稻的增产能力,这与前人[11-13]研究结论基本一致。

根冠比是衡量水稻根系吸收能力以及源库关系的重要指标之一,不仅品种间差异明显,栽培方式也不同程度地影响根系的形成。周兵等[14]研究指出,氮肥运筹方式对各生育期早稻根干重影响差异较大,随氮肥追施量的合理提高(N4∶3∶3和N4∶2∶4处理),水稻根干重明显提高。超级稻在产量上具有明显的优势,与其庞大而高活性的根系是密不可分的[15-18]。本研究显示,适当降低基肥施氮比例有利于提高寒地水稻的根冠比,这与前人研究结果一致[19];在氮肥运筹下,‘松粳9号’生育前期的根冠比均高于‘松粳6号’,以移栽期尤为明显,这与前人结论一致[20];而后期均低于‘松粳6号’,以成熟期尤为明显,后期‘松粳9号’根冠比下降快原因在于地上部分干物质积累多。

干物重与产量密切相关[21-22],水稻产量与品质的形成实质上是光合物质生产及花后物质分配、转运的过程[23-24],成熟期单茎干物重、齐穗期和成熟期地上部干物重、成熟期稻穗干物重与产量呈极显著正相关[21],且抽穗后群体干物质生产速度与产量之间亦呈现出极显著的正相关[25]。虽然前人在这方面做了大量的研究,但结论不尽一致。张洪松等[26]认为产量与品质的形成主要靠穗前干物质转运;凌启鸿等[27]、杨建昌等[28]和杨惠杰等[29]认为主要靠穗后干物质转运;王永锐[30]、林贤青等[31]和赵全志等[32]则认为依靠前后两段时间物质转运。

本研究认为,随着基肥施氮比例的减小、穗粒肥施氮比例的增大,两品种茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率也增大,但是穗粒肥比例增加到一定程度后两者反而下降,两品种茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率均为M2处理最高,且‘松粳9号’各处理的茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率均高于‘松粳6号’各处理,可见‘松粳9号’的干物质转移运转能力高于‘松粳6号’,这与高扬等[33]研究结果一致。茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率、抽穗期总干重均与产量呈极显著正相关关系,与凌启鸿等[27]研究结果基本一致。水稻产量随穗粒追施氮肥比例的增加而提高,穗粒肥施氮比例不能过大,过大反而降低。因此,适当减少基肥施氮比例、增加穗粒肥施氮比例能够协调碳水化合物源-库关系,有利于前期形成较大的“源”,后期能够从时间上保证碳水化合物向“库”的转移。

4 结论

不同氮肥运筹下超级稻‘松粳9号’抽穗期和成熟期的干物重、产量以及返青期的根冠比、茎鞘物质输出率和转移率均高于‘松粳6号’;适当减少基肥施氮比例、增加穗粒肥施氮比例能够协调碳水化合物的源-库关系,促进干物质积累量的提升,茎鞘物质输出率和茎鞘物质运转率增加,合理降低寒地水稻的根冠比,两个品种均表现出M2处理显著高于其他处理,有利于前期形成较大的“源”,同时能够从时间上保证生殖生长期碳水化合物向“库”的转移,进而提高水稻的增产能力,为高产奠定了基础。两个品种产量均表现出M2处理最高,与M3处理差异不显著,与其他处理差异显著;穗长、穗重、一次枝梗数、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率、抽穗期总干重、收获指数、二次枝梗数与产量间具有显著的相关关系,说明这些指标可作为衡量寒地粳稻产量高低的指标。