家庭亲密度对中职生心理幸福感的影响:心理韧性与生命意义的作用

王莹滟, 郭成, 王亭月, 彭于珏, 付波

1. 西南大学 心理学部/心理健康教育研究中心,重庆 400715; 2. 成都职业技术学校,成都 610051

心理幸福感指个体感觉到快乐的主观体验及对自身潜能实现的不断追求[1],既是人类福祉的重要研究课题,也是青少年自我同一性成熟发展的体现,与个体的学习生活、 情绪情感、 自我意识、 人际关系和社会适应等心理健康要素紧密联系[2].中职生正处于自我探索的重要节点,不同于普高中学生,他们接受以职业为导向的技术技能教育,更亟需探索自身潜能以思考未来职业发展道路; 但大多数中职生都经历了中考失利,加之仍存在职业教育“污名化”的错误认知,其所在的家庭也易受消极影响,导致中职生自暴自弃、 不愿沟通、 缺乏心理幸福体验,造成更为突出的心理健康问题.基本需要理论指出,个体的内在需求满足对获得心理幸福感具有重要意义,包括关系需要、 胜任需要与自主需要[3].因此,本研究拟从家庭出发,探讨心理韧性和生命意义对心理幸福感的影响,有助于中职生规划生涯发展路径,培养快乐学习的积极心理品质,达到促进身心健康发展的目的.

关系动机理论认为关系需要是自身的核心心理需求[4],而家庭亲密度是此核心需求满足的关键指标.家庭亲密度指家庭成员间的情感联结,是衡量家庭氛围的重要指标[5].高家庭亲密度是个体成长过程中重要关系需求得以满足的体现,有助于个体感知更多积极情感,促进自我探索行为,增强心理幸福感[4].反之,若个体感知家庭亲密度越低,更容易产生焦虑、 抑郁情绪.因此,家庭亲密度可能是心理幸福感的重要影响因素,尽管已有研究证实家庭亲密度能影响个体心理幸福感,初步揭示了二者的相关关系,但对家庭亲密度是如何影响心理幸福感的,即二者的作用机制研究尚缺乏实证探讨.

心理韧性指当个体面对压力或挫折时,减少、 适应甚至克服不良因素对个体造成破坏性影响的一种较稳定的心理特质[6].高家庭亲密度作为外部资源为青少年关系需要提供了满足途径,有助于青少年发展出免受危险因素影响的内部资源,这些内部资源共同构成了心理韧性,有助于青少年更勇敢、 更快速、 更灵活地去适应变化的新情境,更高效地处理问题[7],促进胜任需要的满足.同时心理韧性是效缓解个体焦虑、 抑郁等消极情感的保护因子[8],在多项针对不同群体的实证研究中,如留守儿童、 青少年、 大学生、 教师、 公务员,均发现心理韧性对幸福感有积极促进作用[9].因此,本研究推测心理韧性可能在家庭亲密度和心理幸福感间扮演重要的中介作用.

生命意义指个体在理解自我及其与环境关系的基础上,领会生命重要性,以及随之觉察到的生命目标感与使命感,由意义体验(MIL-P)和意义寻求(MIL-S)两部分组成[10].是个体对自我当下与未来成功作出选择的结果,因此可将生命意义获得看作个体自主需要满足的表现.无论对青少年,还是对成年人或老年人,以往研究均发现生命意义越高,个体心理健康、 幸福感水平越高[11].反之,失去生命意义的个体更容易受到焦虑、 抑郁及自杀等消极影响[12].此外,个体对自我与他人关系的积极认知是构建和维持生命意义的重要途径,而个体对关系的认知和评价最初起源于家庭,家庭成员的亲密程度作为青少年对家庭成员的关系感知,能正向预测生命意义[4].且生命意义各维度与心理幸福感各维度显著正相关.基于以上理论和实证证据,本研究假设个体的家庭亲密度能够显著影响生命意义,并通过生命意义间接影响心理幸福感.

根据社会认知理论[13],一方面,家庭能够为遭受压力的个体提供支持性环境,帮助个体解释关于事件的态度和认知,以构建积极的信念系统,形成心理韧性,产生积极的思考和意义整合; 另一方面,当遭遇挫折时,由于在家庭中习得了积极的人际互动模式,家庭亲密度高的个体更可能调动身边资源,如家庭、 老师及同学的帮助,以缓解压力情绪、 提高个体目标专注度,使得个体能够以更积极的心态看待问题、 以更积极有效的方式解决问题,从而激发个体思考与形成目标及价值观并在问题解决过程中感知自我价值,有助于提升个体生命意义,最终促进心理幸福感发展.生命意义的重要功能之一在于为个体提供一种周围环境可预测、 可掌控的感觉,然而压力事件恰恰不可预测且不可掌控,这就会对个体的生命意义形成威胁.而心理韧性是一种让个体从压力事件中恢复并取得成长的能力,高心理韧性水平的个体拥有更好的坚韧与乐观,能够付出更多努力积极应对困境[7],更能积极调整自我以适应环境,获得对外在环境的掌控感,更易感知到自身的力量感与价值感,体验到生命意义.所以,本研究推测,心理韧性和生命意义在家庭亲密度和心理幸福感的关系中能起到链式中介作用.

综上所述,已有研究论述了家庭亲密度、 心理幸福感、 生命意义和心理韧性变量两两间的关系,但缺乏对4个变量间内在联系的研究.本研究综合基本需要理论和社会认知理论,认为当个体感知到较高的家庭亲密度时,归属感增加,满足关系需要; 高家庭亲密度有助于个体产生积极信念以克服困境,满足胜任需要,从而获得掌控感与满意感,增强生命意义感,满足自主需要; 最终促进心理幸福感提升.基于此,提出如下假设:

H1: 中职生家庭亲密度与心理幸福感存在显著正相关;

H2: 心理韧性在家庭亲密度与心理幸福感之间起中介作用;

H3: 生命意义在家庭亲密度与心理幸福感之间起中介作用;

H4: 生命意义和心理韧性在家庭亲密度与心理幸福感之间存在链式中介作用.

1 对象与方法

1.1 对象

采取方便抽样法在西南地区的5所中职学校,通过问卷星发放在线链接问卷,共有4216名学生作答.剔除信息不全、 作答不完整等无效问卷,有效问卷3 965份(有效作答率为94.04%).其中,男生1 919名(48.40%),女生2 046名(51.60%); 高一1 877名(47.33%),高二1 071名(27.01%),高三1 017名(25.65%); 农村学生1 046名(26.38%),城市学生2 919名(73.62%); 留守学生426名(10.74%),非留守学生3 539名(89.26%); 完整家庭的学生2 892名(72.94%),重组家庭的学生509名(12.84%),单亲家庭的学生564名(14.22%).年龄在14岁至21岁之间,平均年龄为16.55岁(SD为1.08).

1.2 工具

1.2.1 心理幸福感

采用Cheng等在Ryff编制的《心理幸福感量表》[14].该量表共计24个项目,考察个体在自我接受、 个人成长、 生活目标、 良好关系、 环境控制、 独立自主6个方面的得分,采用6点计分,从“非常反对”到“非常赞同”计为1~6分,计算总分,得分越高代表其心理幸福感越高.本研究中,该问卷的Cronbach’sα系数为0.92.

1.2.2 心理韧性

采用胡月琴等修订的《青少年心理韧性量表》[15].该量表共计27个项目,包括个人力和支持力两个维度.个人力维度分为目标专注、 情绪控制和积极认知3个因子,支持力维度分为家庭支持和人际协助2个因子.采用5级计分,从“完全不符合”到“完全符合”计为1~5分,计算总分,分数越高说明在该因子上的心理韧性水平越高(其中项目1,2,5,6,9,12,15,16,17,21,26,27反向计分).本研究中,该问卷的Cronbach’sα系数为0.92.

1.2.3 生命意义

采用王鑫强修订的《生命意义问卷》(C-MLQ)[16].该量表共计10个项目,包括两个维度: 拥有意义感(MLQ-P)和寻求意义感(MLQ-S).其中,拥有意义感共5个项目(2,4,7,8,9),寻求意义感共5个项目(1,3,5,6,10).采用7点计分,从“完全不一致”到“完全一致”计为1~7分,计算总分,总分越高生命意义水平越高.本研究中,该问卷的Cronbach’sα系数为0.85.

1.2.4 家庭亲密度

采用费立鹏等修订的FACESII-CV中文版中的亲密度分量表[17].该量表共计16个项目,采用5点计分,从“不是”到“总是”计为1~5分,计算总分,得分越高表明该个体感知到的家庭亲密度越高.本研究中,该问卷的Cronbach’sα系数为0.89.

1.3 施测过程

通过指定专门测试时间开展以班级为单位的团体施测.选取各班班主任作为主试,且全部主试人员均提前接受测试指导培训: 首先,主试简述研究目的,对匿名性、 保密性和自愿参与原则进行说明; 其次,宣读指导语,并强调关键信息; 最后,在主试人员全程在场但不干预被试的前提下,由被试通过手机问卷星链接作答.

1.4 数据收集与分析

本研究采用SPSS 26.0进行描述性统计和相关分析,并采用PROCESS宏程序进行回归分析,分析各个变量之间的关系.

2 结果分析

2.1 共同方法偏差的控制与检验

本研究采用Harman单因素检验进行共同方法偏差检验[18].结果显示,共析出12个特征值大于1的因子,最大的一个公因子解释了29.53%的变异,小于40%临界值[19],表明本研究不存在明显的共同方法偏差.

2.2 描述性统计与相关分析

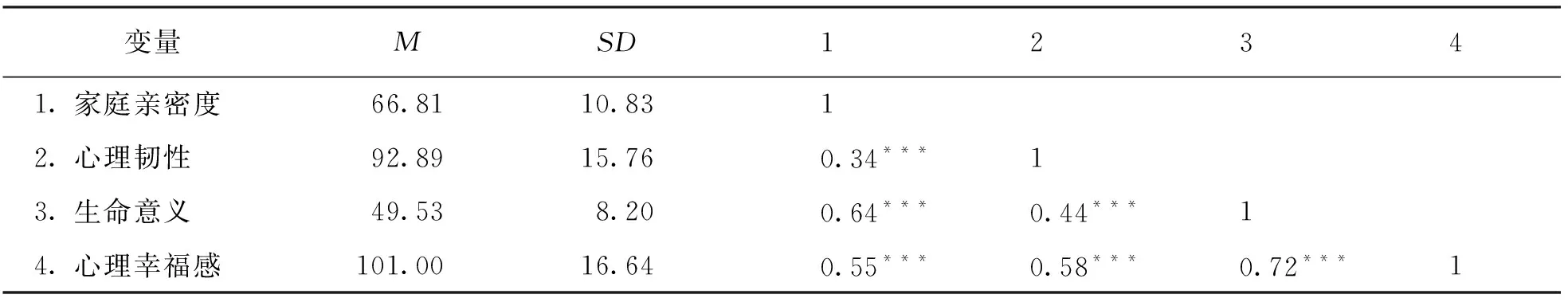

表1列出了各主要变量的平均数、 标准差及其皮尔逊相关矩阵.相关分析发现,家庭亲密度、 心理韧性、 生命意义及心理幸福感之间均存在显著正相关(p< 0.01).

表1 各变量描述性统计结果和变量间的相关(n=3 965)

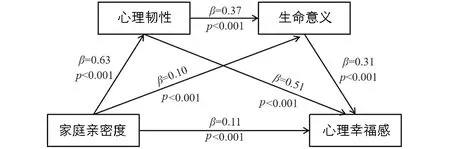

图1 生命意义与心理韧性在家庭亲密度 与心理幸福感效应中的链式中介作用

2.3 中介效应检验

采用Hayes提供的SPSS插件PROCESS的模型6,以家庭亲密度为自变量,以心理幸福感为因变量,以心理韧性和生命意义为链式中介变量,以性别、 年龄为控制变量,路径系数结果如图1所示.家庭亲密度可通过3条间接路径作用于心理幸福感: ① 家庭亲密度→心理韧性→心理幸福感; ② 家庭亲密度→生命意义→心理幸福感; ③ 家庭亲密度→心理韧性→生命意义→心理幸福感.家庭亲密度到心理韧性的直接路径显著(β=0.11,p<0.001),心理韧性到心理幸福感的直接路径显著(β=0.51,p<0.001); 家庭亲密度到生命意义的直接路径显著(β=0.09,p<0.001),生命意义对心理幸福感的直接路径显著(β=0.30,p<0.001); 心理韧性对生命意义的直接路径显著(β=0.37,p<0.001),表明心理韧性和生命意义的链式中介存在.

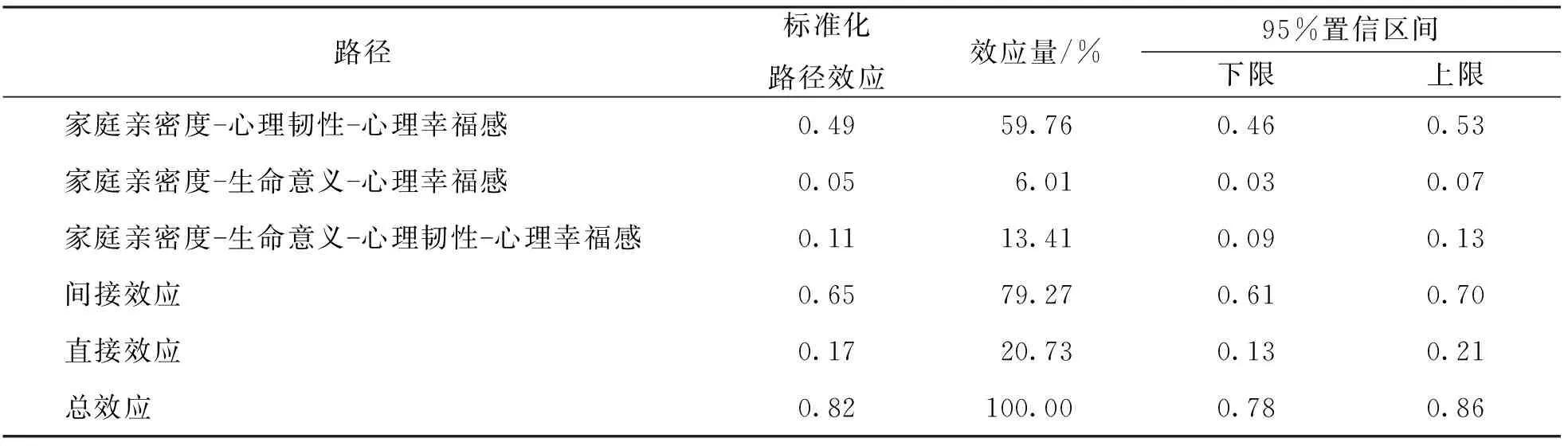

采用偏差校正非参数百分Bootstrap检验,再次验证心理韧性—生命意义链式中介,重复随机抽样5 000次,置信区间设置为95%,进行中介效应检验及置信区间的估计,置信区间不包含0表明路径效应显著.结果表明,以心理韧性为中介变量的路径间接效应为0 .49(95%CI=[0.46,0.53]),假设2得到验证; 以生命意义为中介变量的路径间接效应为0.05(95%CI=[0.03,0.07]),假设3得到验证; 以心理韧性和生命意义为中介变量的路径间接效应为0.11(95%CI=[0.09,0.13]),假设4得到验证.总的中介效应为0.65(95%CI=[0.61,0.70]),总效应为0.82,总的中介效应的效应量为79.27%(表2).表明家庭亲密度与心理幸福感之间的直接路径和3条间接路径均显著.

表2 生命意义和心理韧性的中介效应与效应量

3 讨论

3.1 家庭亲密度与心理幸福感的关系

以往研究大多只针对大学生探讨了心理幸福感,较少探究家庭亲密度的影响.因此,本研究基于基本需要理论和社会认知理论,探讨了与中职生成长密切相关的家庭亲密度和心理幸福感的关系及其内在心理机制.结果发现,中职生的家庭亲密度与心理幸福感之间显著正相关.这与以往研究一致,即良好的家庭氛围和家庭互动有益于青少年心理幸福感的获得[5].这可能是因为高家庭亲密度氛围下的中职生通常被给予更多的自主性,能感受到更多的理解与支持、 更少的孤独[20]; 同时,高家庭亲密度中的良好亲子互动经验可促使中职生形成积极的与自我、 他人相关的内部工作模式,有益于其处理校园人际关系和积极寻求自身内部发展,这也促使其在学校环境中有更高归属感、 认同感以及适应性[21].当家庭亲密度较高时,个体更可能依托家庭功能的实现提升社会适应性[22],而这种良性的适应也在一定程度上增强个体对自我潜能实现和发展的感知,提升其心理幸福感.

3.2 心理韧性和生命意义的独立中介效应

本研究发现中职生的心理韧性在家庭亲密度与心理幸福感之间起中介作用,说明高家庭亲密度有助于中职生心理韧性的发展,从而促进其心理幸福感提升.这与以往的研究结果一致[4].因为高家庭亲密度的家庭中,通常具有稳定的家庭结构、 支持性的亲子关系、 积极教养方式等积极因素,家庭成员之间互相表达、 传递积极情绪,这些都有助于缓解中职生由于职业教育“污名化”而受到的负面影响,同时利于提升其内在心理品质,如自尊、 自我效能感、 心理素质等,发展出更好的心理韧性.简言之,高家庭亲密度构建了心理韧性发展的有利环境,使得个体在遭遇应激或危险因素时,能更积极地应对并调整自我,从而提升心理韧性.此外,高心理韧性个体拥有更积极的态度和情绪,能够以更为积极的认知看待问题[7],并整合个人资源、 积极投入以解决问题,更可能成功解决问题并获得自我成长.研究表明,在面对失败时,相比于低心理韧性个体,高心理韧性个体的思维更开阔,更能正确看待压力,并从失败中总结经验,发现其中的积极意义[23].高心理韧性个体通过不断与逆境抗衡,其自身对环境的适应性与掌控感也得以提升,在此过程中发展出乐观、 奋斗等积极品质,并伴随积极情绪的增加,提升心理幸福感.

研究发现,家庭亲密度也可正向影响生命意义这一中介变量,提升中职生心理幸福感.已有相关文献报告了与本研究一致的结论[24].这可能在于高家庭亲密度往往意味着家庭冲突较少、 家庭支持较多,家庭成员间关系结构稳固且紧密,各成员间互相被需要,而被需要正是个人价值的表现之一,能促进个体感知自我当前生命意义以及对未来的意义寻求.同时,家庭亲密度高的个体有着良好的家庭教养模式、 家庭氛围,父母也更倾向于通过积极引导、 赞扬鼓励的方式与孩子讨论自我认识及发展有关的重要问题,如价值、 理想等的思考[25].通过该过程,孩子也更可能积极努力地寻求自我实现,而这些均有利于增强其寻求生命意义的动机和能力.此外,生命意义能显著正向预测心理幸福感,即高生命意义意味有着更高层次的幸福体验,这为心理幸福感提供了持久的动力.高生命意义个体能够在拥有良好的意义体验下,整合较多的心理资源去寻求意义,并提升意义体验,感知到更多自我存在的价值.而自我同一性的发展是体验生命意义感的重要途径,中职生正处于同一性探索阶段,他们逐渐明确目标,为提升意义而努力.在此过程中,中职生获得的经验、 自信、 积极情绪体验以及对未来的美好期待等都有助于心理幸福感的提升.

3.3 心理韧性和生命意义的链式中介效应

研究进一步发现,生命意义和心理韧性在家庭亲密度与心理幸福感间起链式中介作用.这与以往心理韧性有利于生命意义提升的研究结果一致[26].根据生命意义构建的双系统模型,个体对自我与他人关系的积极认知是构建和维持生命意义的重要途径,具有较强心理韧性的中职生在面临消极事件时更能从积极面认知事件(如相信自己能对环境施加影响,以成长型思维看待消极事件的作用),并采取恰当的应对方式去解决问题,从而增强对自我的肯定和对生命意义的探寻.高心理韧性不仅通过帮助中职生成功应对问题而获得自我是有价值的信念[27],从而产生更高的生命意义,而且还作为积极因子被调动起来以帮助中职生应对失败,保护生命意义免受消极影响,从而维持积极认知以重新适应并掌控环境.

虽然以往研究在探讨心理韧性和生命意义在环境变量与个体积极发展之间的链式中介作用还较缺乏,然而在本研究中,“家庭亲密度→心理韧性→生命意义→心理幸福感”的间接路径可被过往研究得到间接支持.具体而言,高家庭亲密度的中职生,其更容易把家庭看作是友爱、 互助的集体,更愿意倾诉,使得个体能从中得到情感支持[27],这种支持为压力释放提供了一个持久且温暖的途径.且高家庭亲密度个体接受的教养方式可能也更为积极,所在家庭向个体展示了更多正确的问题解决方式与认知模式[28],促成了心理韧性的内在资源产生,使得中职生心理韧性提升.而高心理韧性个体往往拥有更多的积极的自我与他人认知,有益于其在与环境或人的互动中产生自我价值感[20],这既可以帮助中职生获得生命意义,也可以帮助其维持生命意义.同时,高生命意义个体更愿意聚焦于自我成长,他们不断思考、 探索出适合自己的发展方向,并投身其中,这有利于个体产生更多的积极认知与情绪,如自我效能感与满足感,而这些也与心理幸福感的新形成密切相关.这也在一定程度上再次证实了基本需要理论[3]中的观点,即关系需要(家庭亲密度)、 胜任需要(心理韧性)、 自主需要(生命意义)对个体心理幸福感提升的重要性.

3.4 研究启示与局限

虽然有研究证实了家庭中的客观因子,如教养方式、 亲子关系对幸福感有显著预测作用,但目前关于家庭中的主观因子,如家庭亲密度对心理幸福感的促进作用及其内在机制的证据较为有限.本研究扩展了中职生心理幸福感影响因素的研究,并在积极心理学视角下,基于基本需要理论和社会认知理论,探讨了家庭亲密度与心理幸福感的关系及内在作用机制.研究结果充实了心理幸福感领域的研究,并为提升心理幸福感提供了实证依据,对于促进中职生的心理健康教育实践具有指导意义.同时,本研究将家庭影响回归主观感受本身,有助于引起对家庭亲密环境的重视,对于当下贯彻落实家庭教育法具有积极启示.

在实践层面,本研究为心理幸福感的干预提供了一定的启示.首先,针对家庭亲密度对心理幸福感的积极作用,由于家庭亲密度是个体对家庭环境是否温馨的直接感知及家庭功能是否成功执行的主观体现,这提示父母应着眼于为孩子营造安全、 友爱的家庭氛围,促进家庭成员之间互助友爱,相惜相知,使得孩子能感知到良好的家庭氛围和亲子关系.其次,心理韧性与生命意义在家庭亲密度和心理幸福感关系中的中介作用提示,建议教育者适时开展对中职生的挫折教育和生命意义教育,引导中职生培养坚韧的意志品质,正确认识、 感知并寻求自我的生命意义.尤其值得注意的是生命存在本身就是有意义的,教育中需要引导、 启发学生去发现意义,这有利于心理幸福感提升.

本研究也有一些不足之处,有待在未来研究中进一步完善.首先,研究采用的是横断研究设计,尽管以往的理论与实证研究为本研究提供了坚实的基础,但难以推断变量间的因果关系,未来还需要结合实验和纵向追踪研究进一步考察、 验证,以便深入揭示变量间的作用机制.其次,本研究均采用自我报告法获得数据,尽管共同方法偏差不显著,但仍有可能存在,未来还需要增加信息源以获取多方面的数据,从而增强结果准确性.最后,本研究没有探讨家庭亲密类型作用的不同,后续可从该角度深入探讨.

4 结论

1) 家庭亲密度能够直接正向影响中职生心理幸福感;

2) 生命意义与心理韧性在家庭亲密度与心理幸福感之间起中介作用,且该中介作用包含3条路径: 生命意义的单独中介作用、 心理韧性的单独中介作用以及生命意义—心理韧性的链式中介作用.