36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对3种水生生物的急性毒性效应

何 伟,陈迎丽,魏 杰,陈贵廷

(贵州省检测技术研究应用中心,贵阳550002)

吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)是一种高效广谱的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,其通过抑制病原菌细胞的线粒体呼吸,阻止细胞色素bc1复合体电子传导,最终导致细胞缺少代谢能量而死亡,具有保护、治疗、增效和传导等作用[1-2],对多种植物的真菌性病害具有很好的防治效果[3-6]。氰霜唑(cyazofamid)是一种保护性杀菌剂,发现于1987年,2001年首次在英国登记,同年在日本和韩国登记,主要应用于水稻、小麦、黄瓜、马铃薯等作物的病害防治,可有效防治水稻立枯病、黄瓜霜霉病、小麦白粉病、马铃薯晚疫病等真菌性病害[7-10]。

吡唑醚菌酯和氰霜唑在病害方面的良好防治效果,使其成为市场上需求比较旺盛的杀菌剂。根据农药信息网农药登记信息,除原药外,吡唑醚菌酯和氰霜唑在登记有效期内的产品分别有643个和128个,主要登记用于果树、蔬菜、观赏植物和大田作物。随着吡唑醚菌酯和氰霜唑的大面积应用,因缺少安全合理使用的参考依据,造成过量使用和滥用,对生态环境产生了一定程度的不利影响。因此,为了预防农药对生态环境产生不利影响,开展农药生态环境毒理试验,评价其对生态环境的安全性,对农药的安全合理使用和避免造成生态环境损害具有重要作用。目前,吡唑醚菌酯的生态毒性已有相关报道[11],但氰霜唑单剂以及和吡唑醚菌酯混剂的生态毒性尚未见报道,本试验以大型溞、羊角月牙藻和斑马鱼为水生代表生物,根据《化学农药环境安全评价试验准则》[12-14]要求,测定36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对溞类、藻类和鱼类的急性毒性效应,为农药安全合理使用和生态环境风险评估提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 供试生物

大型溞(Daphnia magnaStraus):购自武汉科乐多生物科技有限公司,于温度18~22℃、光暗比为16 h∶8 h、光照强度1 000~1 500 lx条件下培养,每日以实验室培养的纯种小球藻喂养,在实验室培养繁殖3代以上,试验选用来源于同一母系的出生24 h内的非头胎健康溞。

羊角月牙藻(Pseudokirchneriella subcapitata):购自中国科学院淡水藻种库,于温度21~24℃、光照强度4 440~8 880 lx条件下,选择BG11培养基连续光照培养,每隔96 h接种1次,反复接种3次以上,使藻处于对数生长阶段。

斑马鱼(Brachydanio rerio):购自上海宏业观赏鱼养殖场,体长19.31~23.97 mm,体质量0.16~0.21 g,健康无病,在实验室中饲养12 d以上,临试验前随机捞取200尾斑马鱼在与试验相同的环境条件下驯养7 d,驯养期间每日投食一次红线虫,并及时清除粪便和食物残渣,试验前24 h停止喂食,每日光照12~16 h,期间水温控制在21~25℃,驯养期间供试鱼死亡率为0。

1.2 供试药剂

36%吡唑·氰霜唑悬浮剂(28%吡唑醚菌酯+8%氰霜唑),江苏耘农化工有限公司。

1.3 主要仪器

液质联用仪:Agilent 1260-6460C LC-MS/MS,具有AJS ESI离子源;色谱柱:Agilent ZOBAX SB-C18(50 mm×2.1 mm,3.5 μm)(美国安捷伦科技有限公司)。

1.4 试验方法

1.4.1 溞类急性活动抑制试验

按照《化学农药环境安全评价试验准则第13部分:溞类急性活动抑制试验》[12]的要求,根据预试验以及稳定性结果,试验采用静态法避光进行,设置质量浓度梯度为0.010、0.014、0.020、0.027、0.038 mg a.i./L的试验药液进行正式试验,每个处理4个重复,设置空白对照,试验药液体积50 mL,每个重复5只溞,试验期间不喂食。试验开始后于0、24、48 h观察并记录大型溞受抑制的情况,于0、48 h测定试验药液温度、溶解氧、pH以及各有效成分质量浓度。

1.4.2 藻类生长抑制试验

按照《化学农药环境安全评价试验准则第14部分:藻类生长抑制试验》[13]的要求,根据预试验结果,设置质量浓度梯度为0.038、0.060、0.096、0.154、0.246、0.394、0.630、1.000 mg a.i./L的试验药液进行正式试验,取处于对数生长期的羊角月牙藻,用BG11培养基配制成藻浓度为4.0×107个/L的藻溶液,取质量浓度为设置质量浓度2倍的试验药液50 mL与50 mL藻溶液混匀,每个处理设置3个重复,设置空白对照。于24、48、72 h取样在显微镜下观察并记录羊角月芽藻的生长情况,并于0、72 h测定试验溶液的pH、试验环境光照强度以及试验药液各有效成分质量浓度。

1.4.3 鱼类急性毒性试验

按照《化学农药环境安全评价试验准则第12部分:鱼类急性毒性试验》[14]的要求,根据预试验以及稳定性结果,试验采用静态法避光进行,设置质量浓度梯度为0.059、0.068、0.078、0.090、0.104、0.120 mg a.i./L的试验药液进行正式试验。不设重复,设置空白对照,试验溶液体积为3 L,按从低到高的浓度顺序,捞取10尾鱼放入各试验药液中,供试鱼的大小保持一致,试验期间不给食。于0、1、2、3、6、24、48、72、96 h观察并记录供试鱼的中毒症状及死亡数,及时清除死鱼,每天测定并记录试验药液温度、pH及溶解氧,于0、96 h测定试验药液各有效成分质量浓度。

1.5 真实浓度检测

分别于试验开始和结束时测定各试验药液有效成分质量浓度,确定溞类急性活动抑制试验和鱼类急性毒性试验周期内各有效成分质量浓度是否为初始实测浓度的80%~120%,以保证试验方法的有效性。仪器条件如下:

⑴液相条件:柱温35℃,流动相(甲醇-0.1%甲酸水体积比75∶25),流速0.3 mL/min,进样量3 μL。

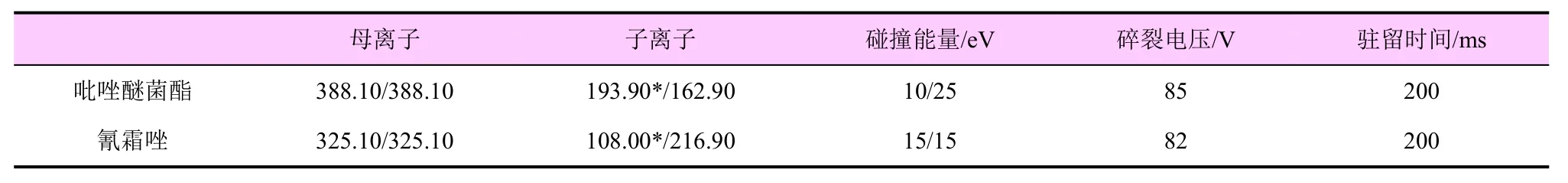

⑵质谱条件:离子源AJS ESI(+),干燥气N2,流速5 L/min,温度250℃,鞘气N2,流速11 L/min,温度250℃,压力45 psi,喷嘴电压500 V,毛细管电压3 500 V,扫描模式多反应监测(MRM)。离子监测条件见表1。

表1 离子监测条件

1.6 数据处理

采用Excel计算各试验实测质量浓度,以2次实测质量浓度的几何平均值作为计算毒性试验结果的质量浓度值,根据试验期间斑马鱼的死亡率、大型溞的受抑制率以及羊角月牙藻的抑制百分率,采用SPSS 26计算36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对斑马鱼、大型溞和羊角月牙藻的毒力回归方程、LC50(或EC50)及95%置信限。

1.7 毒性等级划分

根据《化学农药环境安全评价试验准则》[12-14]资料性附录中的毒性等级划分标准,按溞类的半效应浓度48 h-EC50、藻类的半效应浓度72 h-EC50和鱼类半效应浓度96 h-LC50,将农药对溞类和鱼类的毒性等级划分为4个等级,对藻类的毒性等级划分为3个等级,见表2。

表2 农药对溞类、藻类和鱼类的毒性等级划分

2 结果与分析

2.1 参比试验

为评价试验结果的有效性,以重铬酸钾作为参比物,对大型溞、羊角月牙藻和斑马鱼进行参比试验。试验所用大型溞和羊角月牙藻为实验室自行培养,因此每3个月定期做一次参比试验;斑马鱼为外购,所以每一批斑马鱼均需在本实验室做参比试验。大型溞最近一次参比试验结果24 h-EC50为1.104 mg/L,95%置信限为0.984~1.250 mg/L;羊角月牙藻最近一次参比试验72 h-EC50为1.039 mg/L,95%置信限为0.822~1.328 mg/L;试验所用批次斑马鱼参比试验24 h-LC50为213.657 mg/L,95%置信限为180.578~252.523 mg/L。

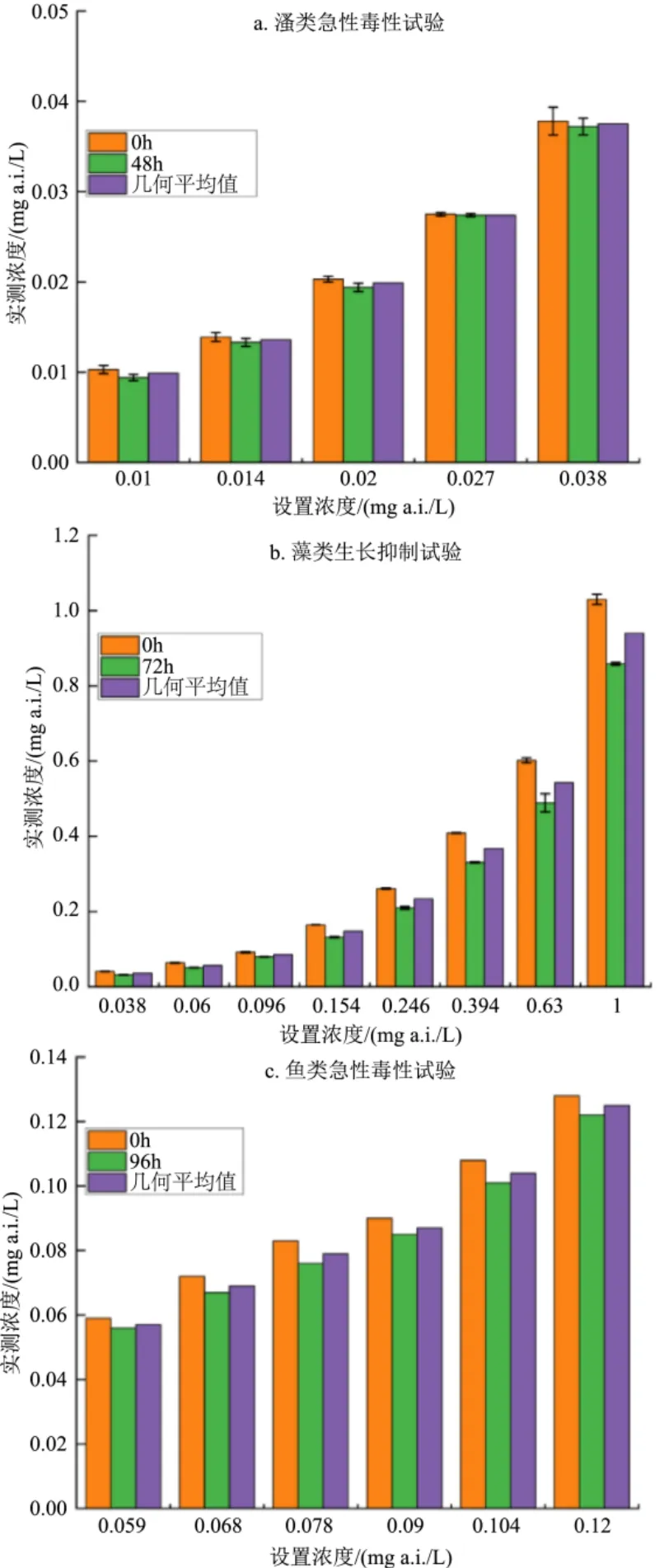

2.2 实测浓度

实测质量浓度结果表明,溞类急性活动抑制试验和鱼类急性毒性试验在整个试验周期内,各有效成分质量浓度均为初始实测质量浓度的80%~120%;藻类生长抑制试验在整个试验周期内,仅有吡唑醚菌酯质量浓度为初始实测质量浓度的80%~120%,而氰霜唑质量浓度为初始实测质量浓度的31.92%~38.37%,但总体实测质量浓度仍为初始实测质量浓度的80%~120%,说明试验满足标准质控要求。

图1 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对3种水生生物急性毒性试验的实测质量浓度

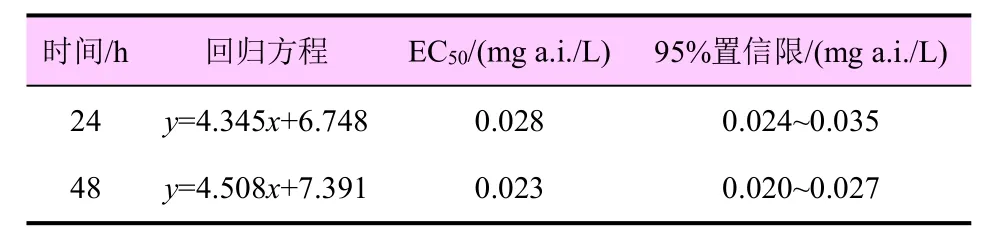

2.3 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对大型溞的急性毒性效应

试验周期内,试验溶液pH、溶解氧和温度分别为7.64~8.68、7.08~7.72 mg/L和19.7~20.7℃,处理组大型溞出现游泳缓慢、体色改变、触角肿大以及轻晃试验容器15 s内不能游动等中毒症状,对照组大型溞无明显中毒症状,且死亡率为0。半效应浓度EC50(48 h)为0.023 mg a.i./L,95%置信限为0.020~0.027 mg a.i./L。根据毒性等级划分标准,36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对大型溞的急性毒性等级为剧毒。

表3 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对大型溞的急性毒性试验结果

2.4 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对羊角月牙藻的急性毒性效应

试验周期内,对照组藻细胞浓度增长倍数为134倍,藻细胞生长率抑制百分率为3.4%~82.5%,处理组中藻细胞出现异形和细胞变小的中毒症状,对照组藻细胞生长形态正常。半效应浓度EC50(72 h)为0.068 mg a.i./L,95%置信限为0.047~0.089 mg a.i./L。根据毒性等级划分标准,36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对羊角月牙藻的毒性等级为高毒。

表4 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对羊角月牙藻的急性毒性试验结果

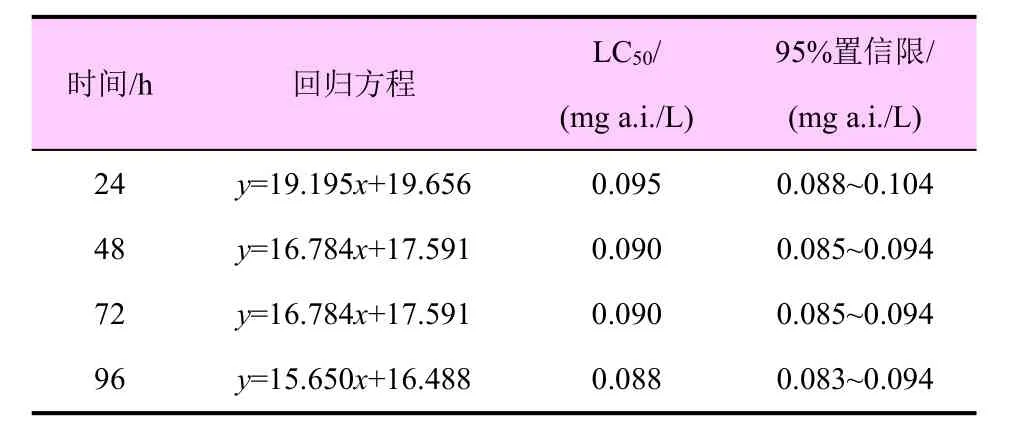

2.5 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对斑马鱼的急性毒性效应

试验周期内,试验溶液pH、溶解氧和温度分别为7.90~8.35,67.8%~101.1%和23.8~24.1℃,处理组斑马鱼出现正面或侧面平躺、游动时侧翻、异常快速游动、抽搐等中毒症状,对照组斑马鱼无明显中毒症状,且死亡率为0。半效应浓度LC50(96 h)为0.088 mg a.i./L,95%置信限为0.083~0.094 mg a.i./L,根据毒性等级划分标准,36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对斑马鱼的毒性等级为剧毒。

表5 36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对斑马鱼的急性毒性试验结果

3 结 论

大型溞、藻类和斑马鱼作为水生态系统中的初级消费者、初级生产者和次级消费者,常被推荐为生态毒理评价的指示生物。本试验研究中,溞类和鱼类试验采用静态法避光进行,根据质量浓度测定结果表明,溞类和鱼类试验溶液有效成分实测质量浓度不低于初始实测质量浓度的80%,并且实测质量浓度处于理论浓度的±20%,说明在避光条件下,供试物有效成分在试验周期内能够保持稳定,浓度测定方法有效可行,试验结果计算时既可使用理论浓度,也可使用实测质量浓度;藻类试验实测质量浓度表明,吡唑醚菌酯在试验周期内能够保持稳定,氰霜唑实测质量浓度不足初始实测质量浓度的40%,由于氰霜唑占比较低,初始实测质量浓度和结束时实测质量浓度的几何平均值为理论浓度的80%左右,计算结果时采用实测质量浓度作为计算依据。

本试验证实,36%吡唑·氰霜唑悬浮剂对溞类、藻类和鱼类的急性毒性等级分别为剧毒、高毒和剧毒。因此,施药时应禁止直接施用于水体环境中,并严禁在水产养殖区、河塘等水体附近使用,防止飘移和淋溶等作用,对周边水体环境造成影响;禁止将施药器具在河塘等水体环境中进行清洗,导致药物进入水体环境,引起水环境中生物死亡,破坏生态系统,造成生态环境受损。