解小学数学学习中提问之“径”

曹翠霞

(南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 江苏南京 210019)

《义务教育数学课程标准(2011版)》指出:“数学教学活动,特别是课堂教学应激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生的数学思考,鼓励学生的创造性思维”[1]。“创意意识的培养是现代数学教育的基本任务,应体现在数学教与学的过程之中。学生自己发现和提出问题是创新的基础。”可见,对学生来说,学会提问是他们未来继续学习乃至终身学习的财富。而在学习中,学生往往对于自己提出的问题会更感兴趣,也会随之产生解决问题的动力。在教学中,“授之以渔”是数学教学的核心主张,引导学生主动发现和提出问题,让其习得一些提问路径,既能帮助学生和教师发现找到认知盲点,也能开启真正的思维。这是当下课堂中非常有必要的。

一、课前:引导学生提出原生性问题,把握新旧关联

1.预习中提问,点亮思维

《数学课程标准(2011版)》指出:“教师教学应该以学生的认知发展水平和已有的经验为基础。”皮亚杰曾说过:“你教什么并不重要,学生想什么比这重要一千倍。” 课前预习时,教师要鼓励学生说出自己的想法,并提出自己的问题,能让学生产生解决自己的问题的冲动,并将已有的知识经验与要学习的新知发生联结、碰撞。教师可以据此展开针对性的探究教学活动。比如,在教学三年级《24时计时法》一课时,我设计了如下的预习“作业单”:

通过课前预习,学生有了足够的思考时间,每个学生都能积极行动起来,以前学过的关于普通计时法的知识经验也被激活起来。一个个有价值的问题应运而生:“为何要学习24时计时法?”“24时计时法有什么用处?”“12计时法和24时计时法有哪些区别?”“12计时法和24时计时法如何互化?”“我们身边的钟面一共都是12时,我想知道有没有24时的钟面呢?”……纵观这些来自学生的、原生态的问题,大多指向了数学知识的本质,也不自觉地加强了与之前学习的普通计时法的关联。课堂上,学生小组内交流了对普通计时法和24时计时法的认识,全班对大家提出的问题进行了梳理解答。在经历这些求解和讨论的过程中,学生加深了对24时计时法的理解,也提高了合作探究的能力。

2.复习前提问,生长思维

提到复习,一般都是先按要求整理相关知识点,再进行刷题练习。长期在这样的复习中,学生就会失去自我沉淀和独立反思的能力,就会觉得复习很辛苦。一般在单元复习前,我会适当放缓复习的节奏,停下来听一听学生在这个单元复习中的问题,会利用学生的“问题”资源来组织教学。比如,在执教四年级上册第二单元“两、三位数除以两位数”单元复习的课前学习单上,有学生提出问题:“两、三位数除以两位数和两、三位数除以一位数有什么区别?”不觉引起学生联想起三年级所学的除法内容并加以对比,找出差别。课堂中,我放手让学生自己去讨论交流。有的同学发现,两位数除以两位数可以把除数看成与它相近的整十数来进行计算。还有同学找出了区别:

(1)区别1:两、三位数除以两位数,有时需要调商,如252÷36初商为6,需要将初商调大;两、三位数除以一位数就不用调商,如655÷5。

(2)区别2:两、三位数除以两位数时,当被除数和除数末尾有0的除法,就可以利用商不变规律来算,如900÷20就可以转化为90÷2来计算。

学生的思维不断被打开,接着就会继续提出问题:“为什么两、三位数除以两位数中有时会需要把商调大或调小?”这又激起新一轮的探究需要。经过一番激烈的讨论,最后学生发现“运用四舍法试商时除数变小,初商偏大,需要调小;运用五入法试商时除数变大,初商偏小,需要调大”。学生经历从问题再到产生新问题的学习过程,不仅串联了旧知,也对复习的内容有了针对性的深度反思[2]。

二、课中:引导学生提出生成性问题,促进知识深化理解

建构主义理论认为:学习是学生主动的建构活动,学习应与一定的情境相联系,在实际情境下进行学习,可以使学生利用原有知识和经验同化当前要学习的新知识。疑是思之始,学之端。没有问题,就不会有真正的学习。所以,教师在课堂教学中,以学生的已有认知经验为基础,通过情境的创设,为学生提供宽松、自由、和谐的提问氛围,让学生在课堂中不断产生与认知冲突想碰撞的生成性问题,从而促进知识的理解[3]。

1.创设引趣激疑情境,引导学生主动提问。

教学中,教师要了解学生的认知基础,在学生的角度创设一些有趣的、与学生的已有认知冲突的情境,让学生已有的认知与观察到的现象产生冲突,学生自然就会产生疑问从而主动提出问题。比如,在教学二年级下册“认识角”开始,教师可提问:“今天我们认识一位新朋友——冰墩墩,它是2022年北京冬奥会的吉祥物。我们学校计划要开展一次“冬奥杯”手工制作比赛,冰墩墩要从我们班选出一些爱动脑、动手能力强的小朋友们参加比赛,这次比赛要做的手工作品就藏在我手中的三角尺上。那你能猜到我们要做的手工是什么了吗?”(学生此时会回答:角。)

师:你能指出这把三角尺上的角吗?

生:(上台指)这3个尖尖的地方就是角。

教师顺势把三角尺贴在黑板上,并在3个尖尖的地方画上圆点,再把三角尺抽走,这时黑板上只剩下3个圆圆的点,这与学生的已有认知发生思维碰撞,顿时学生产生疑惑,继而自然提出“咦,这3个点怎么是角呢?”这个生成性问题。之后,学生纷纷举手提问起来:“到底怎样指角呢?”“角除了有圆圆的点,还有什么呢?”……教师顺势展开新知教学。这些质疑是学生思维的助推器,是学习的内驱力,促使学生积极地思考和探究。

2.创设活动情境,引导学生乐于提问

一年级的课堂上,孩子们总是积极活跃的,问题也是最多的,但是到了高年级,学生举手发言的越来越少,爱提问的更是凤毛麟角。学生不想提问,多数因为教师在课堂活动教学中自己事先提出问题,再让学生进行探究活动,而并没有给予学生提问的机会。其实,在教学中,教师可以创设丰富的活动情境,给学生提供更多的提问机会。例如,在教学五年级下册“3的倍数特征”时,教师设计了“玩扑克牌”的小组游戏活动,要求是:①每个小组将组内的3张牌(不超过10)任意组成一个三位数;②算一算这个数是不是3的倍数。活动中,有的小组无论怎么互换牌的位置,所得的数都是3的倍数,而有的小组无论怎么互换牌的位置,得到的数都不是3的倍数。随着探究活动的深入,学生不禁自发提问:“为什么2、3、4这三张牌组成的三位数都是3的倍数?”“3的倍数特征是跟这3张牌有什么关系呢?”进而引发猜想与验证:3的倍数跟每个小组的牌的和有关。因此,数学教师在活动教学中多给学生创设一些提问的情境,让学生处于一种轻松快乐的氛围中,学生便会自然地乐于发问。

3.充分利用情境图,让学生尽情提问

对于低年段小朋友,认知水平有限,提问的能力还不够,我们可以充分利用好数学课本上的情境图,教材中的情境图中蕴含着丰富的信息,通过引导学生仔细观察后提出问题,让情境图称为学生提问的重要资源。苏教版小学数学教材中最早引导学生提问的是在一年级上册“10以内的加法和减法”之后的“丰收的果园”中,在情境图的最后出示“你还能提出什么问题?”。在教学中,教师在出示教学情境图后,引导学生看清图意,理解题意,进而追问:你能提出一个问题吗?实际教学中,学生通过仔细观察,提出了很多关于10以内的加法和减法的实际问题,巩固了本单元所学的知识,也体会到数学与生活的密切关联[4]。

三、课后:引导学生提出延伸性问题,促进知识再生长

大科学家爱因斯坦曾经说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要,因为解决问题也许是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题、新的可能性,从新的角度去看旧的问题,却需要创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”学生运用所学知识解决问题时,往往又会引发新的思考,萌芽出新的问题。在这样一轮又一轮思考与解决过程中,学生探寻了知识的本质,不仅促进了知识的增长,也实现了自我提升[5]。

1.在练习中设计提问,探寻知识本质

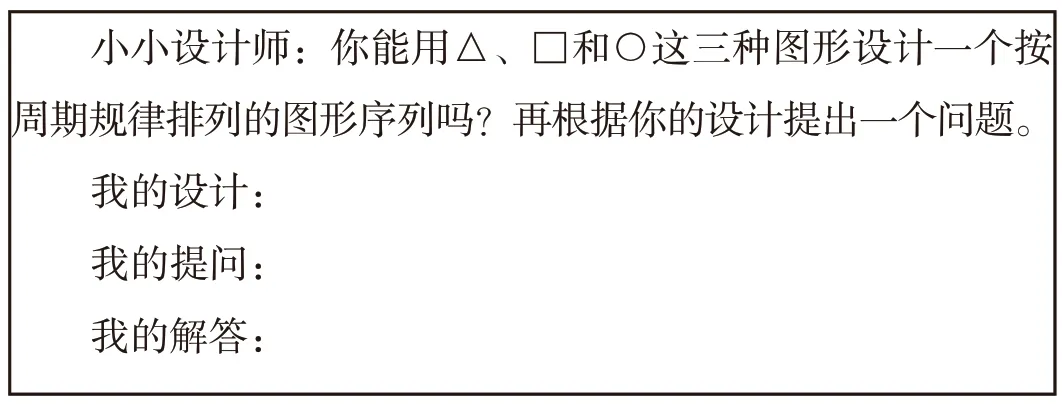

在课后练习环节,学生一般都是解答课本中的问题或者教师自己设计的问题来进行巩固新知。我们的习题训练,更多关注的是知识的考核,而学生在此解题过程产生的新问题,也许更在意知识本身,更在意知识的联想外延,甚至更有深度。比如,在教学四年级上册“简单的周期”中,教材中仅仅让学生用△、□和○这三种图形设计一个按周期规律排列的图形序列。在实际教学中,我设计了“小小设计师”环节,增加了“我提问”和“我解答”,结果课后学生根据自己的设计提出了一系列的问题并进行了解答,针对学生提出的问题进行分类归总,提炼出核心问题分享。

其中有个学生的设计是:

提出的问题是“前35个图形中,△有几个?□有几个?○有几个?”给出的解答是“35÷4=8(组)……3(个),△有8×2+1=17(个),□有8+1=9(个),○有8+1=9(个)。”在解决“前35个图形中,△、□和○分别有几个?”对于这个问题,学生们讨论得很激烈。有的学生会继续深入提问:“为什么前35个图形中求△的个数时要乘2呢?”“在求前35个图形中□和○的个数时,8+1=9中的1表示什么呢?”这两个问题无疑突出了周期规律中的关键点,学生在不断地提问和解答中,深入挖掘了题目的内涵,加深了对周期规律的本质理解。

2.在错题本上提问,拓展知识生长点

整理错题是一种好的学习方式,但是很多孩子却仅仅为了应付整理错题的任务,只是摘抄题目和订正,缺少了错题本身甚至外延的思考。如果在错题整理时,教师能够让学生针对自己的错题深入提问,既能继续挖掘题目外延,加深对该题目的理解,领悟方法及知识本质,不断提高拓宽思路,也能便于教师自己反思和改进自己的教学。比如,在三年级下册学习“长方形和正方形的面积”时,教师鼓励学生在整理自己的错题时,大胆地把心中的困惑或者疑问提出来。有的学生在整理“如果一个长方形的长是8厘米,宽是6厘米,如果将长和宽各增加1厘米,那么面积增加多少平方厘米?”这道题时,就提出“如果长或宽增加1厘米呢?”仅仅将题目的一个字“和”改成“或”,答案就完全不同。教学中先引导学生画出原题(图1)和更改后的题目的图形(图2),这两个图形中阴影部分面积明显是不相等的。

图1

图2

发现题目改为“长或宽增加1厘米”时,当“长增加1厘米”时,宽不变,面积增加6平方厘米;而当“宽增加1厘米”时,长不变,面积增加8平方厘米。这位学生在错题上衍生的新问题既能举一反三,更能勾连知识之间的联系,让学生对知识的学习更深刻,理解得更透彻。我们不妨引导学生在错题中多问一问,学生在整理过程产生的新问题,不仅延伸知识,拓展思路,也能使思维更严密、更开阔。学生在困惑之处提出的这些自我、个性化、延伸性的问题,更能有效地提升学习效果。