从汉代出土玻璃看中西古代玻璃器及其文化差异

曾卫胜

(江西省地质调查勘查院,江西 南昌 330001)

夏商时期,在“国之大事、在祀与戎”的宗教、军事、政治三位一体的社会形态中,玉器的功能用途以“神物”性质为主;至西周时期,已经形成了政治、道德、军事等方面等级分明的社会形态,大量的战争、祭祀活动需要大量的祭祀用具,于是,青铜器逐渐代替了玉器的祭祀功能,玉器的功能则开始向人格修养和财富载体转变。玉器的功能用途以政治化、道德化的礼仪装饰为主,造型丰富、纹饰精美。春秋时期,诸侯长期混战,大量玉器被用于外交礼品合纵连横,还作为礼制和财富的载体用于奖励文臣武将,以安邦治国。

随着治玉工具的金属化、专业化,西周文王时期的治玉工艺技术的创新发展达到空前高度,玉器产品的造型、纹饰及组合十分精美,玉器的功能从“神物”转变为“君子比德于玉”,玉器作为道德和审美的标准器已然形成社会共识,玉器成为国君贵族与黎民百姓共享、人神共享的美物。周文王建立了“仁政德治”的政治、道德、审美体系,其制礼作乐的“礼制”便是“制器者尚其象”的具体依据。所有器物(包括玉器)都反映了“以器载道”之象,即圣人对“道”的理解是主张通过器物的具体形象来表达对天地万物的认识、对社会秩序的规范、对人性善恶的扬弃及对人生追求的象征[1]。

春秋时期,各国对玉器的需求大大增加,玉料供应越来越紧张,特别长江中游腹地的楚国,虽缺乏玉料资源,但拥有丰富的铜矿资源,故大量铸造青铜器,而作为青铜冶炼过程中的副产品——似玉的、晶莹温润的硅质物炉渣——经加工琢制成了玉的仿制品,这种人工仿玉称之为“琉璃”,被广泛应用,受到欢迎。

近现代学者称古埃及、古希腊、古罗马时期像中国古代琉璃状的器物为“玻璃”,不少学者研究辨析了“琉璃”与“玻璃”的异同,但说法多样。在西方,新石器时代晚期已有烧结的石英质釉砂(glazed quartz)产品出现,称“弗昂斯(Faience)”,它并不是完全的玻璃态物质,是砂釉混熔的玻璃的前期产品。中国出土的釉砂器物发现于黄河流域的甘肃、内蒙古、陕西、山西、河南等地,时代属西周中、晚期(1000B.C.-800B.C.)。中国釉砂和西方的费昂斯都以石英砂为主要原料(SiO2>90%)[2]。从西周晚期发展到春秋战国,釉砂的制作过程加入草木灰作溶剂,形成了大量晶莹温润的玻璃仿玉产品,这类产品大部分在中原和长江中游区域制作完成[3]。从古埃及发展到古希腊时期,费昂斯的制作过程加入熔剂碳酸钠(Na2CO3)则制作出高透明度的玻璃。由此可见,公元前16世纪—前13世纪,古埃及人发明了玻璃,起源于对陶器皿的施釉,工艺是“砂芯法”“压模法”;公元前3世纪—前1世纪,古埃及、古希腊人用压膜法制作大量仿玛瑙、仿大理石等花纹的玻璃制品,并发明“马赛克”玻璃,用于建筑装饰;古罗马时期,玻璃“吹制法”工艺的发明,增强了玻璃制品的生产能力,提高了制作效率和速度,降低了成本,使得玻璃制品成为商品输出和文化输出的重要载体;从春秋晚期开始,西方玻璃输入中原,至战国晚期乃至汉代,西方玻璃对中国的影响甚大[4]。本文不讨论“琉璃”和“玻璃”的词意本身,并接受“琉璃”与“玻璃”词汇在早期中西方交流中可以互用的观点,意在通过对一些汉代出土玻璃器的探讨,对中西方玻璃的材料成分、加工工艺、功能用途等比较分析,探寻中西方的文化差异。

1 汉代的玻璃

汉代以前对琉璃的称谓较多,如“陆离”“流璃”“瑠璃”“琅玕”等,《楚辞·涉江》中:“带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬”“高发冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”陆离就是一种琉璃佩饰。曾侯乙墓出土的琉璃珠有170多个[5],鸿山越墓出土的琉璃达30多件[6],这说明春秋战国时代以琉璃替代玉器的现象十分普遍。

东汉王冲《论衡·率性篇》:“禹贡曰璆琳、琅玕者,此则土地所生真玉珠也,然道人消炼五石作五色之玉,比之真玉,光不殊别。兼鱼蚌之珠,与禹贡璆琳真玉珠也,然隋侯以药作珠,精耀如真。道士之教,至之巧之意也。”[7]王冲认为,琉璃是道士造的仿玉器,用于以假乱真冒充真玉。从春秋战国至汉代,用琉璃作为玉的代用品十分普遍。“琉璃”与后来称“玻璃”的物质,本质上差别不大,本文一并称为玻璃。

杨伯达[8]认为:“所谓‘五色之玉’并非天然的真玉,而是以玻璃仿造的人工合成的玉,这种玉宋人称为‘药玉’,元人称之为‘罐子玉’,明、清人仍沿袭古名称‘琉璃’,惟清皇家废‘琉璃’之名而称‘玻璃’……这种旨在仿玉的古玻璃贯穿于中国玻璃史之始终,这就是中国玻璃的配方、工艺及其审美上的特色所在,离开了这一文化特征则不能正确地理解中国古玻璃的存在意义和历史价值。”

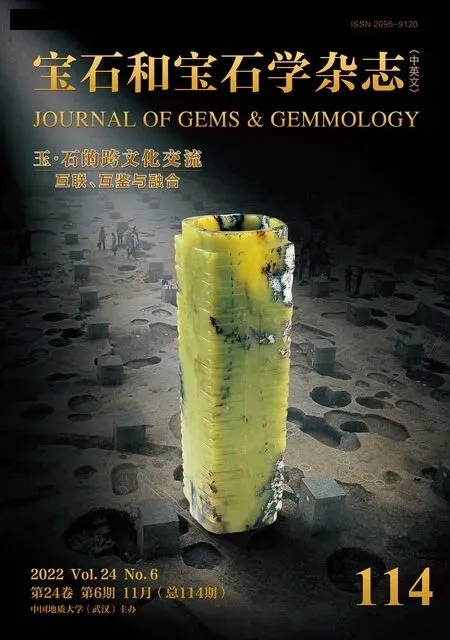

楚国是春秋战国时期的大国,经济实力雄厚,用玉量大,但其境内玉料缺乏,于是,大量烧造玻璃以仿玉。笔者曾参与首都博物馆“中国古玉无损检测课题组”工作,于平率领的课题组对湖南战国时期出土的几件玻璃的测试与研究结果[9]显示:“研究这类器物均采用压模工艺制造,绝大多数有纹饰的一面光泽亮丽,反面则粗涩无光,成分是国产铅钡玻璃,主要流行于战国时期的楚国,湖南特别是长沙地区的楚墓出土这类玻璃器最多,可见湖南应是当时玻璃器制造的主要地区。”(图1)。

图1 湖南湘乡红岭17号墓出土玻璃的正面(a)和背面(b)(直径8.15 cm×厚0.2 cm,赵瑞廷提供,湖南省博物馆藏)Fig.1 The front (a) and back (b) of the unearthed glass from the tomb No.17 of Hongling site,Xiangxiang, Hunan Province.The diameter is 8.15 cm,and the thickness is 0.2 cm. Hunan Provincial Museum Collection, photos provided by Zhao Ruiting

从地质学常识可知,在楚国腹地的长江中游,扬子地台的地质构造相对稳定。在中生代多次构造运动作用下形成丰富的多金属矿藏。商周以来,长江中游的青铜器和铁器冶炼制造业十分发达,因而带动了玻璃制造业的发展。玻璃的材料配方所需的石英砂、大理岩和含铅钡所需的方铅矿(PbS)、重晶石(BaSO4)等,在长江中游多金属矿带产出普遍、产量丰富、开采容易。所以,汉代传承了楚国的玻璃加工工艺,以加铅(Pb)、钡(Ba)的玻璃材料制成的仿玉,物理效果最佳。铅钡含量的增加,能够增加玻璃制品的密度和折射率,降低熔点、减少气泡,感观上更接近真玉的材质效果。在加工工艺上,玉器采用切、磋、琢、磨、光的加工步骤,玻璃制作器物的方法也以玉器加工工艺为标准,采用冷加工工艺,以仿制温润的美玉为其最高的工艺追求和审美标准,这个标准始终贯穿着玻璃制作的主线。

汉代以前传入的西方玻璃是以珠饰装饰品为主,典型的“蜻蜓眼”即是古希腊、古罗马时期原始宗教所需的辟邪祥瑞之器,“蜻蜓眼”也大量出现在两湖和中原地区。如湖南出土了大量春秋战国和汉代的玻璃珠,并成为全国的玻璃制作加工中心[3]。

近几十年来,中国南北方都出土了大量汉代玻璃器物,器物形状除大量的珠饰制品、璧璜礼器、剑具装饰等外,也有应用于仿玉殓葬品。卢兆荫先生说:“江苏扬州‘妾莫书’西汉墓所出的铜缕玉衣片为琉璃质,少数琉璃片上还模印蟠螭、花朵等装饰花纹。这种以琉璃片代替玉片的玉衣,也应是当地制作的。”[10]2006年,江苏东海汉墓出土的琉璃席由300余片矩形、圆形、菱形琉璃片按顺序编缀而成,似大片麻将席[11];2016年,南昌海昏侯墓出土的琉璃席是由384片琉璃用金缕穿制而成,整个琉璃席长约180 cm、宽约45 cm,每个琉璃片长约6 cm、宽约4 cm,席子的周边包裹着色彩斑斓的云母片,是目前已知最大的出土琉璃席[12];2017年,山东青岛土山屯汉墓中出土一床琉璃席[13]。这些琉璃片上的纹饰,与过去出土的琉璃玉衣、面罩的琉璃片风格十分相似,应属同一类葬具。

西汉的随葬制度大量使用玉制品,从西汉时期出土片状琉璃葬具,对其形制及墓主人的身份分析后认为,琉璃可能是西汉敛葬制度中较低等的一种玉器葬具,且琉璃葬具可能也有等级之分。海昏侯墓中使用琉璃席的原因,从文献中对海昏侯刘贺废帝位之后的记载[14],说明海昏侯父子只能用次一等的琉璃席,而无权使用玉衣随葬。

2 西方玻璃的东传

学术界普遍认为,西方玻璃起源于两河流域的腓基尼人或古埃及时代的商人,地中海地区最早的玻璃制品多为柱状、球状首饰,用于辟邪、祭祀等。在公元前两千纪年中期采用内核成型(Core-forming technique)制造小型容器[15]。春秋晚期以来,古希腊、古罗马时期的大量“蜻蜓眼”式玻璃珠饰,以西亚中亚游牧民族为中介传播到中原地区。古罗马帝国时期,玻璃“吹制法”的发明和运用,极大地提高了玻璃的生产加工效率,拓宽和丰富了玻璃的使用功能,从珠形饰物到器皿,产生了大量日用器皿、建筑装饰用材料等。随着罗马帝国的扩张,玻璃制作工艺和制品传播四方。

汉武帝时期,北边张骞开通西域丝绸之路,南边以广州为起点开拓海上丝绸之路。于是,西方玻璃从陆上和海上两路传入汉朝。安家瑶、干福熹、承焕生、李青会等学者对汉代的南北方出土玻璃做了大量测试和研究工作,出版(发表)了大量学术成果;付强等[16]对广州出土汉代玻璃的测试研究结论显示:采用p-XRF对广州出土的46件西汉早期至东汉时期的玻璃样品进行了无损分析,并将其划分为PbO-BaO-SiO2、PbO-SiO2、K2O-SiO2、Na2O-CaO-SiO2等成分体系,其中,Na2O-CaO-SiO2玻璃是首次在广州东汉墓中得以发现。……着色剂可以划分为两类:过渡金属离子着色剂(Co2+、Cu2+、Fe2+/Fe3+)和化合物着色剂(PbSnO3),其中Co2+呈色的蓝色样品所采用的钴料来源于我国的钴土矿。

许慎在《说文解字》中就没有将“琉璃”列入“玉”的范畴:“珋,石之有光,璧珋也,出西胡中”[17],璧珋即琉璃,出产于中亚、西亚的琉璃。也许是西方玻璃配方的特别,使得其玻璃制品具有高透明度、造型别致、色彩艳丽、光泽明亮等特点,张骞通西域后,西方玻璃大量东传,并流行于朝野、广布于南北。古希腊、古罗马时期,玻璃是中西方商品贸易与文化交流的重要载体。程朱海[18]认为:“汉代墓葬中,玻璃装饰品的出土范围就更加普遍,广东、广西、河南、陕西、四川、贵州、辽宁、安徽、云南、内蒙古和新疆等地,都有品质精美的实物出土,小如米粒的玻璃珠是这阶段墓葬中出土比较多的一种,唯上述二、三类复色彩珠和彩釉陶球已经少见,一般常见绿、蓝单色,长沙、洛阳出土的长度约3 cm作小喇叭式的蓝色耳档和广东汉墓的蓝色串珠,透澈晶莹,具有代表性。同时也出现了彩色玻璃饮食器,有绿、白、蓝各色。由于海外文化交流的发展,汉代或更早一些时候,西北陆上商路的开辟,常有大量的中国生丝和精美锦绣,外输罗马、波斯和中近东其它文明古国。同时外来物质文化和生产技术也沿着海上陆上商路输人进来。这种玻璃制品,除中国自造外,自然也有一部分由西北路或南边海路输人进来。”宋应星[19]认为,“凡琉璃石与中国水精、占城火齐,其类相同,同一精光明透之义。然不产中国,产于西域。其石五色皆具,中华人艳之,遂竭人巧以肖之。”从许慎到宋应星都认为玻璃产于西域,说明自西汉以来,西方的玻璃制品和工艺已经基本淹没了本土的琉璃产品,古人只好模仿学习西方的玻璃技艺“巧以肖之”。

从中国玉器史的角度,玻璃作为人工合成材料代替玉器具有重要的思想史意义。玻璃能作为玉器的替代品,已经充分认识和理解了玉材料与非玉材料的区别标准——“温润”。所烧造的材料再通过加工制作,使玻璃制品能达到“精耀如真”效果的就是玉的代用品,而且也导出了“真玉”与“非真玉”“假玉”的概念,这个观念对中国玉文化影响甚大。

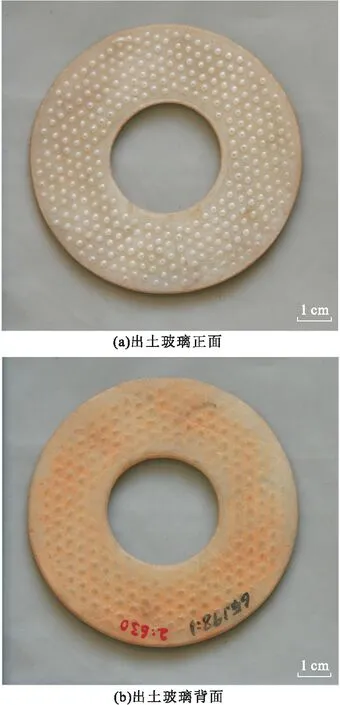

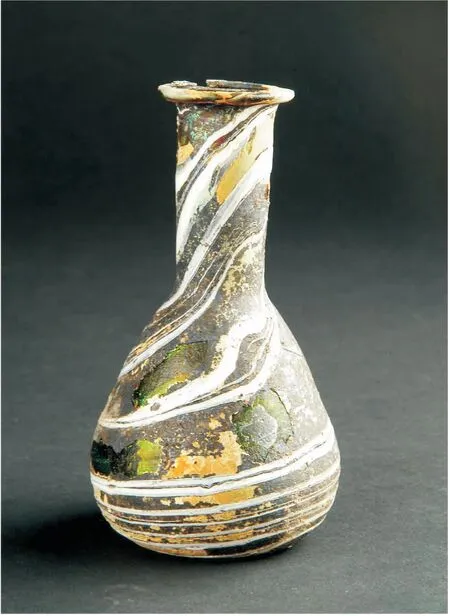

笔者阅读许多考古文献资料和学者的研究文献,从考古资料[20]看,汉代墓葬中古罗马玻璃器皿大多数都出自规格很高的墓葬中,由此可见玻璃一直受到上层社会的喜爱和珍视,并被赋予了神异色彩。极易破损加上遥远的空间距离导致进口玻璃身价倍增,尽管当时中国自制玻璃已经大量被上流社会追捧,但当质量更佳的西方玻璃器进入中国后,瞬时成为稀有昂贵的“宝器”。广州地区汉墓中出土玻璃器,其不同成分体系的玻璃材料来源是多样的,既有中国本土自制的铅钡玻璃和铅玻璃,也有与中外交流密切相关的钠钙玻璃、钾玻璃和钠铝玻璃。这反映了两汉时期,特别是海上丝绸之路全面开通后广州与我国各地区以及东南亚、南亚乃至西亚地区的交流日益密切。玻璃容器于西汉时期开始集中出现,两广地区、中原地区、新疆甘肃等地发现大量玻璃器;河北满城西汉中山王墓、江苏徐州西汉楚王墓出土有本土玻璃容器。满城汉墓的玻璃耳杯(图2)和当时流行的漆耳杯几乎一致,我们可以认为这时期中原或(长江中游)的玻璃加工已经掌握了用模子铸造玻璃器,如同青铜器的制作方法一样。洛阳出土的长颈玻璃瓶(图3,口径4 cm、腹径7.5 cm、高13.6 cm)与已知的汉代国产玻璃器完全不同,但笔者在纽约大都会博物馆、芝加哥博物馆、巴黎卢浮宫等考察中国古代玉器时,看到了展出的古罗马时期的相似文物。

图2 河北满城汉墓出土玻璃盘(a)和玻璃耳杯(b)(河北博物院官网)Fig.2 The glass plate(a) and glass cup(b) unearthed from Han Dynasty tomb,Mancheng, Hebei Province(Hebei Museum Collection)

图3 河南洛阳东郊墓葬出土东汉长颈玻璃瓶(洛阳博物馆提供)Fig.3 The long-necked glass bottle unearthed from east suburb tomb of Eastern Han Dynasty, Luoyang, Henan Province

南越王墓出土有蓝色透明的平板玻璃牌饰11对22件,每一块由长方形鎏金铜框镶嵌而成,出土时有丝织物包裹(图4)。 值得注意的是,据史光美[21]研究,这些平板玻璃“是我国迄今已知最早的透明平板玻璃。……测定了玻璃的光谱透过率,结果表明,玻璃成分属铅钡系统玻璃,因此这批平板玻璃无疑是中国自制的。该玻璃在波长为5 000时的可见光透过率为78%左右,已具有较好的透光性能。”可见汉代早期,中国已经可以生产加工平板玻璃,且具有较好的透光性能,并试图用于窗户装饰,但未能见到窗户玻璃的出土实物。

图4 广州西汉南越王墓出土平板玻璃牌饰Fig.4 Flat glass decorations unearthed from tomb of Nanyue King of Western Han Dynasty, Guangzhou

根据考古出土文献和安佳瑶、干福熹、李会青等学者的研究,广州横枝冈汉墓、河北满城汉墓、洛阳汉墓、广西合浦县汉墓、广西贵县火车站汉墓、广西贵县南斗材汉墓、广西贵县汉墓等出土的玻璃器物体现出早期罗马玻璃的特点。广州横冈汉墓出土的三件玻璃碗有可能是我国出土的最早罗马玻璃器皿,三件碗的器形和颜色完全相同,都是深蓝紫色,模制成型,外壁及口沿经过打磨,口沿下的阴弦纹也是磨花,磨得不很规整,这种作风很像地中海南岸的罗马玻璃中心公元前一世纪的产品[22]。考古出土的汉代玻璃装饰品则多数是中国本土生产,耳塞和耳珰又是汉代墓葬中常见的物件,在江苏、河南、四川、贵州、广西、青海等地的汉墓中都广泛出土;这些装饰品在成分体系上主要有铅钡玻璃、钾玻璃两种,广州汉墓中出土的铅钡玻璃和铅玻璃应为汉代自产。

3 中西方古代玻璃及其差异

3.1 材料和配方的差异

据安家瑶、干福熹等学者的大量研究表明,西方古代玻璃与中国自制的古代玻璃的化学成分不同,从古埃及、罗马、波斯到伊斯兰玻璃都是Na-Ca-SiO2钠钙硅酸盐系统,而中国古代玻璃的化学成分中以K-Pb-Ba-SiO2硅酸盐为主,故两者比较容易区别。战国中、晚期一直到汉朝,以PbO-BaO-SiO2玻璃系统为主,大部分制作于长江流域的湖北、湖南、安徽、江西等地[23]。中外学者普遍认为,铅钡玻璃是中国战国时期自创的玻璃。为什么是“铅钡玻璃(PbO-BaO-SiO2)”呢?于平[9]对湖南地区几件战国时期玻璃的测试研究显示,该地区有与方铅矿共生的重晶石矿,而长沙及新化的方铅矿中也多有共生的重晶石成分,因此以这类铅矿石焙烧后的煅灰为原料,熔炼出的玻璃自然会是铅钡玻璃;经过激光拉曼光谱仪对四件器物的无损检测,确知器物材质为玻璃;再通过XRF对其所含有的元素进行无损分析,4件器物均为PbO-BaO-SiO2玻璃,属于战国时期生产的仿玉器玻璃制品。铅钡玻璃在战国至西汉时期被广泛运用,东汉时期数量开始减少并逐渐被铅玻璃所替代。

从地质学角度分析,中西方古代玻璃产区材料产地的岩石学特征:

(1)长江中游是扬子地台中部构造发育的多金属(铜铅锌、铁锰、砷汞钡等)成矿带,岩性丰富,大量产出花岗岩、混合花岗岩、大理岩、页岩、砂岩等,也含有方铅矿、重晶石等多金属矿脉,所需烧造玻璃的材料全部都有;然而,山河纵横、岩石陡峭、林木茂密、河水湍急以及岩石成分混杂等条件导致其采选矿工艺较难。所以,烧造的玻璃产品颜色深、透明度差、密度较大,成形较难,成本较高;

(2)地中海海盆的构造受一系列地幔隆起的控制,形成高钾“地中海”型岩浆活动的构造环境。在更新世,第勒尼安地区和意大利半岛形成了两个火山岛弧,一个位于亚平宁沿海山脉,长约450 km,是钾质岩浆作用。另一个位于第勒尼安海盆东南坡,先是钙碱性火山活动,接着是含钾越来越高的“地中海”型岩浆作用[24]。地中海沿岸和亚平宁半岛大面产出沉积灰岩、大理岩、砂岩、碱性花岗岩等,产出优质大理岩、花岗岩。岩性成分单纯、构造较简单、雨水充沛、河流密布,所需烧造玻璃的砂料成分单纯、产量较大,选矿简单。所以,烧造的玻璃产品颜色单纯、透明度高、成形容易和成本较低。

3.2 加工工艺的差异

如上所述,中国古代玻璃的最主要用途是仿玉,其制作工艺也是采用了玉器加工的方法,即用水和解玉砂等切割、雕琢、打磨、抛光工艺,制作成器,用冷加工方法达到玉器的效果。汉代以前多为珠、璧、璜等,汉代又增加了大量的耳铛、随葬冥器和琉璃席等。吸收了青铜加工技术的倒模方法制作耳铛、手握、七窍塞、琉璃席块等。碗、盘、盆、耳杯、平底钵等玻璃日用器具,按照传统制作方法,制作及打磨抛光工序十分复杂,制作周期长,出品效率低。这样的器具只能是极少数贵族拥有,无法走入寻常百姓家,严重影响了玻璃器具作为普通日用器具的可能性。

西方发明玻璃的吹制成型技术是利用玻璃材料特性创造出的一种特殊成型方法,充分利用了玻璃高温液态下的可塑性与温度下降时的逐渐凝固特性。吹制技术最早出现于公元纪年前后的地中海东岸地区,是古罗马对世界玻璃发展史的最重要贡献之一,它使玻璃器皿快速批量规范化的生产成为可能。西方的玻璃吹制法、平板提拉法等加工工艺在汉代已经传入中国[25]。西方古代玻璃颜色丰富多彩,在其影响下,我国西汉时期的玻璃从单白色发展到加色剂调色,也可生产出白色、蓝绿色和乳白色玻璃。从汉末开始,中国玻璃的色彩日益丰富起来,其中被西方称为“中国蓝”和“中国紫”的色彩,就是中国古人自创以氧化钴、氧化铜着色的蓝色以及以氧化锰、氧化镍着色的紫色,后来影响到瓷器的装饰色,并成为中国瓷器的标志色。例如,广州横枝岗西汉墓出土的三只平底直口玻璃碗,这三只模制成形的半透明深蓝紫色玻玻璃碗外壁均经过手工打磨抛光,内壁光滑无痕,可能运用了火抛光技术[25]。火抛光技术是西方玻璃工艺的先进技术,玻璃器皿表面处理的晶莹光滑、大型玻璃器皿的焊接制作等,都是在火抛光的条件下完成。玉器的抛光是用砂用水的冷抛光,仿玉器的玻璃无法用火抛光工序和工艺。

3.3 中西文化的差异对玻璃发展的影响

两汉时期,南方地区的玻璃制造已经有了较大的发展,生产玻璃璧、璜、珠管等先秦常见礼制品和装饰品,还扩大了玻璃制造的规模,增加了产品种类,拓宽了玻璃用途。汉代钾玻璃的出现正是中国玻璃发展中的技术革新,它逐步淘汰传统的低温玻璃,生产出耐高温玻璃,并在颜色、透明度等方面都得到了较大的提高。

汉代玻璃的发展反映出人们使用玻璃制品的思想开始有了转变,即从单一的生产仿玉制品转向利用玻璃透明度高的特点,制作一些杯盘瓶碗等日用器具。如果这一转变继续下去,中国的玻璃制造很可能像西方一样,可以借助玻璃发展开创玻璃产业,开创近代文明的辉煌。然而仿玉是玻璃制造的主要目的,仿玉观念是制约玻璃发展的重要因素。汉末战乱皇朝瓦解,玉器的各种功能用途也随之摧毁了,玻璃也失去了仿玉功能。

随后,玻璃的发展走向了瓷器和建筑构件釉水的装饰涂料方向。据《北史·大月氏传》记载:“(魏)太武时,其国(月氏)人商贩京师,自云能铸石为五色琉璃,于是采矿于山中,即京师铸之,即成,光泽乃美于西方来者。乃召为行殿,容百余人,光色映彻。观者见之,莫不惊骇,以为神明所作。自此,国中琉璃遂贱,人不复珍之。”[26]波斯商人在京城洛阳运用彩色琉璃做成了一座大宫殿。玻璃技术的发展导致生产能力提高,成了建筑材料为主要用途。所以,玻璃价值大跌,国人不复以为珍贵。中国的房屋建筑一直是座北朝南的木质结构,为了保暖和私密需要,设计成门窗小、不透明,所以,玻璃没有发展成房屋建筑的门窗材料,而是装饰砖瓦的釉水涂料。

夏商以来,青铜器是主要的酒具和日用器皿;至东汉末年,瓷器工艺逐步成熟,成本降低、花色规格增多,瓷器作为酒具、日用器皿和储藏容器受到青睐。瓷器产品因为烧制温度高、胎体厚,造型和容积可大可小,盛热茶和热酒有优势,而玻璃产品却在受热上相形见绌。随着饮茶、喝酒而兴起的中国瓷器,逐步发展成为高级工艺品,受到世界各地人民的欢迎,成为绵延1600多年的中国标志性器物而风靡世界,成为中国文化的高端艺术载体。

再看罗马时期的主要生活方式:房屋建筑和饮酒。西方玻璃发展到罗马帝国时期,工艺技术有倒模、提拉及吹制法等,可随心所欲地吹制各种造型的器皿用具,特别是生活器具。随着罗马帝国的扩张,国力强盛,罗马的生活方式影响周边广大地区。地中海沿岸有丰富优质的大理石,几千年来都是房屋建筑的高端材料,至今可见罗马广场上遗存的2000年前的神庙等大型建筑;而且建筑多为多层、高层,采光、通风和安全防御的需要,玻璃都能解决。古罗马时期发明的平板玻璃制作工艺,为制作门窗玻璃成了的绝佳材料。随着基督教的传播,教堂里大量玻璃门窗的运用,影响到整个西亚欧洲,发展到影响世界。

葡萄酒起源很早,到古罗马时期,由于人口的增加、领地的扩大,葡萄酒需求大增,罗马皇帝一方面在扩展战争中将葡萄种植面积扩大,将地中海北岸乃至高卢南部(今法国南部)都发展为葡萄种植园;一方面发展葡萄酒贸易,推广葡萄酒消费。作为古代社会一种珍贵的商品,葡萄酒贸易为古罗马社会带来财富,劳动力和生产原料;与葡萄酒相关的各类容器愈发精致,体现出手工业的进步和不同文明的碰撞交流;与葡萄酒紧密相联的酒神巴克斯的崇拜,作为古罗马民间最为兴盛的宗教信仰,也逐渐影响着古罗马的艺术,政治等领域[27]。于是,储存葡萄酒的容器、饮酒的杯碗,都需要大量器物。玻璃吹制法的发明,满足了葡萄酒储存运输和饮用的需要。葡萄酒那浓郁芳香、鲜艳的色泽,在晶莹透明的玻璃杯里一览无余。葡萄酒与玻璃的结合,加上后来萨珊王朝将啤酒传播到欧洲,啤酒与玻璃的结合,造就了欧洲的饮酒文化,甚至成为欧洲生活方式乃至欧洲文化的主要价值要素。

4 结语

(1)从上述史实可见,玻璃的发明在中国早已出现,到战国两汉时期已经大范围地使用玻璃,同时也在不断地吸收西方的先进加工技术和工艺。然而,在玻璃的发展过程中,玻璃的功能定位主要是仿玉。随着汉朝的覆灭,玉器走入低谷,仿玉的玻璃也就只能被淘汰。从汉末到明代的1000多年里,玉器的审美价值成为主要功能,瓷器作为茶具和日用器皿成为主流,瓷器的发展遏制了玻璃的器皿化发展。

(2)在西方,地中海地区的古代玻璃同样是以辟邪、装饰人体美为主。后经罗马帝国的传播,成为装饰美物、祭祀礼器、日用器皿、建筑材料等,影响逐渐扩大,玻璃酒器的发明和运用是推动玻璃技术发展和贸易版图的有力武器。

(3)罗马帝国后直至文艺复兴的1000多年里,政权更替、民族变迁,玻璃不仅是宗教辟邪的瑞器,而且发展成为生活日用器大量运用于生活器具和建筑装饰材料。文艺复兴时期科学的兴起,玻璃用途功能的研发,发展出医学(显微镜)、天文学(望远镜)、光学、化学等科学技术,其中玻璃衍生出来的各种技术,推动了文艺复兴以来的各个行业的发展,成为西方近代科学技术的主要材料,促进了欧洲的快速强大。

(4)中国玉文化的发展,没有继续运用玻璃作为主要的仿玉材料,一是玻璃的物理属性离透闪石玉的“玉性”较远,无法取得中国传统玉文化的价值地位;二是中国从魏晋南北朝开始的崇尚山水文化、山水美学的精神,茶叶、酿造酒的流行,催生了瓷器的发展,瓷器的制作工艺和成本远比琉璃的要求底,则琉璃被瓷器取代,成为中华文化中的器物主角。琉璃则没有发展成为中华文明的物质和精神文化相结合的主要载体。

在人类文明进程中,一个民族对材料的选择与使用是关系到民族强盛的重要因素。中国人在选择和运用材料的智慧上,一直站在人类发展的高峰:玉、木、竹、铜、铁、合金、丝绸、瓷土、造纸……这是中华文明几千年遥遥领先的重要原因。

从历史的事实里寻找经验教训,从中西方古代玻璃的历史命运中寻找启发,材料的选择与运用开发,可以影响到一个国家一个民族的发展与强盛,这是我们应该引起足够重视的,也是我们应该努力的方向。