压裂液增稠剂双羧基甲基瓜尔胶的合成及性能

李 博

(中国石油长城钻探有限公司昆山公司,江苏 昆山 215300)

常规的植物胶压裂液体系都是在碱性条件下交联形成冻胶,这样的pH值条件对碱敏储层是非常不利的。冻胶中的碱与储层中的黏土矿物发生反应,从而引起黏土颗粒的运移,导致储层的二次伤害[1-5]。压裂施工中通常采用酸性压裂液体系应对上述问题[6-10],并且大多采用羧甲基羟丙基瓜尔胶(CMHPG)作为酸性压裂液增稠剂,但该体系在应用中仍然存在诸多问题,例如耐温性能差、冻胶流变性能对pH值过于敏感等。本研究从增稠剂分子结构设计出发,将普通羧甲基替换为双羧基甲基,以双羧基作为交联基团与金属原子发生配位形成冻胶,制备了较为理想的酸性压裂液体系。

1 实 验

1.1 材料和仪器

氯代丙二酸钠,化学纯,南京康满林化工;瓜尔胶原粉,中石油长城钻探昆山公司;酸性交联剂JK 08、酸性交联促进剂JK 09、压裂用助排剂JK 01,中石油长城钻探昆山公司;三氟乙酸,分析纯,阿拉丁试剂;氢氧化钠、异丙醇、乙醇、醋酸、过硫酸铵,工业级。

瑞士Bruker 600M核磁共振波谱仪,德国HAAKE MARS Ⅲ旋转流变仪,德国Kruss K100表界面张力仪,荷兰飞纳Phenom Pro X台式扫描电子显微镜,青岛海通达六速旋转黏度计。

1.2 实验方法

1.2.1 增稠剂的合成

采用淤浆法合成双羧基甲基瓜尔胶。向三口烧瓶中依次加入200 g异丙醇、100 g瓜尔胶粉,在缓慢搅拌条件下加入一定量的氯代丙二酸钠。通入高纯N215 min后升温至65 ℃。将一定量的氢氧化钠溶解于50 g纯水中,冷却至室温,使用恒压滴液漏斗将氢氧化钠溶液滴入三口烧瓶。滴加完毕后,继续搅拌1.5 h,停止加热,冷却至室温。将反应混合物转移至烧杯中,加入200 g乙醇,机械搅拌20 min。抽滤,干燥,粉碎,得到双羧基甲基瓜尔胶。

取1 g上述产物,分散于10 g三氟乙酸中,110 ℃加热回流2 h。悬浮液旋蒸后得到的固体物质用氘代水溶解,进行NMR测试并计算双羧基甲基的取代度(DS)。

1.2.2 基液的起黏速率测试

在搅拌器转速1 500 r/min条件下,依次加入500 mL纯水、2.50 g增稠剂。为模拟酸性冻胶的pH值条件,加入少量稀醋酸将pH值调至3~4。搅拌2.5 min后转移至黏度计,分别在转速100、300,25 ℃条件下读取不同DS产物在3,10,60 min的黏度值。

1.2.3 压裂冻胶的制备

在100 mL基液中加入0.5 mL JK 01助排剂,搅拌均匀。按照一定比例加入JK 08、JK 09,快速搅拌分散。

1.2.4 交联冻胶的扫描电镜表征

取少量冻胶试样置于扫描电子显微镜冷台上,快速降温至-20 ℃,直接进入电镜试样室进行观察。

1.3 压裂液性能评价

1.3.1 流变性能

按照一定的组成制备冻胶,评价冻胶的耐温耐剪切性能。HAAKE MARS Ⅲ旋转流变仪采用38号转子,剪切速率设定为170 s-1,升温速率3 ℃/min,升温范围30~90 ℃,温度升至90 ℃后继续剪切,累计时间100 min。

采用HAAKE MARS Ⅲ旋转流变仪C60/1 Ti锥板,测试温度恒定在25 ℃,剪切频率设定为1 Hz,应变扫描模式下考察冻胶的储能模量(G′)与应变的关系。

1.3.2 破胶性能

取适量冻胶转移至具塞刻度试管中,加入一定量的过硫酸铵作为破胶剂。试管放入90 ℃水浴,按照一定的时间间隔取破胶液上层清液。使用毛细管黏度计测试清液黏度,黏度小于5 mPa·s即为彻底破胶。

按照SY/T 5107—2005《水基压裂液性能评价方法》测试冻胶的残渣含量。

2 结果与讨论

2.1 增稠剂、基液及冻胶的结构

2.1.1 增稠剂的分子结构表征

图1是双羧基甲基取代瓜尔胶的1H NMR谱。

图1 双羧基甲基取代瓜尔胶的1H NMR谱

如图1所示,化学位移4.6~5.3的五组H峰归属于瓜尔胶的半乳糖(Ha)和甘露糖的异头氢(Ha′)。化学位移3.4~4.2的H峰通常称为“鸭掌峰”,归属于瓜尔胶半乳糖(Hb, Hc, Hd, He, Hf, Hg)和甘露糖糖环的氢(Hb′, Hc′, Hd′, He′, Hf′, Hg′)、双羧基甲基基团中次甲基CH(Hh)的氢。根据异头氢积分面积(S1)、鸭掌峰积分面积(S2),由公式DS=(S2-6S1)/S1计算出增稠剂的取代度(DS)。

表1为不同投料比条件下双羧基甲基瓜尔胶的取代度。从表1可见,双羧基甲基的取代度比较低。这是因为与羧甲基相比,双羧基甲基基团尺寸更大,取代反应中位阻效应更加明显,所需活化能更高,因此表现出较低的取代效率。取代反应在NaOH催化条件下进行,随着氯代丙二酸钠投料比的增加,增稠剂的取代度随之提高。

表1 不同投料比条件下产物的DS

2.1.2 基液的起黏速率

目前大规模压裂改造的储层比例越来越高,增稠剂必须能够快速起黏,才能满足连续混配的要求。瓜尔胶增稠剂的起黏速率受到多方面影响,取代基的取代度是关键影响因素之一。从表2可以看出,双羧基甲基取代瓜尔胶的增黏速率并没用明显受到DS的影响,这可能与取代度整体较低相关。从增黏速率看,所有试样3 min的起黏速率都大于90%,能够满足连续混配要求。

表2 不同DS瓜尔胶增稠剂的起黏速率

2.1.3 取代度对交联性能的影响

双羧基甲基在酸性条件下能够与过渡金属原子交联,JK 08是一种以铝离子作为交联中心原子的酸性交联剂。表3按照0.40%增稠剂+0.5% 助排剂+0.4% JK08+0.3% JK09的组成,对比了不同取代度对交联状态的影响。从表3可以看出,双羧基甲基的取代度DS对冻胶状态有明显影响。DCMG-001取代度最低,虽然能够交联,但是交联点不足,因此冻胶强度不够,无法挑挂。DCMG-003取代度最高,能交联、能挑挂,但是不耐剪切,冻胶易碎,可能是由于交联过快、交联网格分布不均匀。DCMG-002交联状态较优,能挑挂、能吐舌。表3中3个试样的取代度变化幅度较小,但是冻胶状态差异明显,可以看出双羧基甲基瓜尔胶酸性交联体系对交联密度较为敏感。这可能是由于双羧基甲基与交联剂中心原子作用较强,在冻胶的三维网络中,这种交联强度差异被放大。

表3 不同取代度试样的交联状态

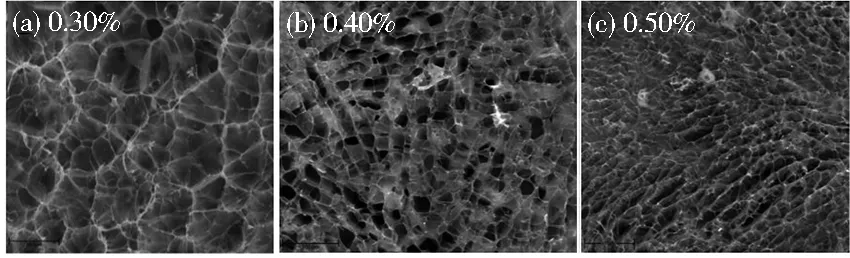

2.1.4 冻胶的微观形貌

图2是冻胶的SEM照片。由图2可见,双羧基甲基取代瓜胶DCMG-002形成冻胶后,具备三维多孔网络结构,孔的形状呈现多边形形貌。不同浓度对应的冻胶,孔的尺寸存在差异,随增稠剂浓度增加,孔的尺寸逐渐变小,三维网络变得更加致密。增稠剂浓度增加,增加了可交联基团的空间密度,随着交联反应的进行形成了更多的交联点,因此表现出更致密的三维网络结构。

图2 不同DCMG-002浓度下制备的冻胶的SEM照片

针对取代度最高试样DCMG-003冻胶不耐剪切的现象,采用SEM对破碎后的冻胶微观形貌进行了表征见图3。

图3 DCMG-003冻胶剪切破碎后的SEM照片

从图3可以看出,断裂处周围网格尺寸分布非常不均匀。这可能是由于DCMG-003取代度高,与交联剂接触后发生交联反应的速率过快,交联剂中心原子无法均匀扩散至整个网络空间。因此,能够接触到交联剂的区域形成紧密交联,交联剂扩散不到的区域无法形成有效交联。这部分交联失效的区域无法承受剪切应力,进而造成整个冻胶易碎、不耐剪切。

2.2 压裂液的性能

2.2.1 压裂液的流变性能

图4是不同增稠剂用量下冻胶进行90 ℃耐温耐剪切性能。从图4可见,0.3%增稠剂用量制备的冻胶在90 ℃后,黏度迅速下降至100 mPa · s以下,耐温耐剪切性能较差。增稠剂用量提高至0.4%时,冻胶在90 ℃的剪切黏度始终大于100 mPa·s;0.5%时对应的冻胶的剪切黏度进一步提高。结合图3可见,增稠剂用量提高可增加冻胶的网络密度,提升冻胶的耐温耐剪切性。

图4 不同增稠剂浓度下制备冻胶的耐温耐剪切性能

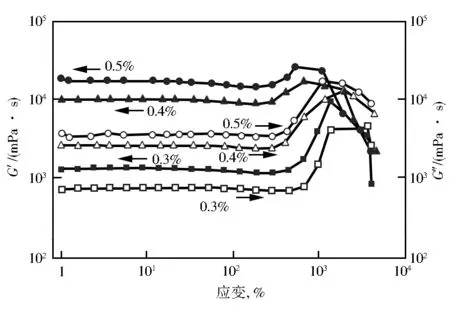

冻胶的黏弹性对施工过程有重要影响。不同增稠剂浓度下制备的冻胶线性黏弹区范围存在差异,浓度越高的冻胶线性黏弹区越宽(图5)。

图5 不同增稠剂浓度下制备冻胶的黏弹性

在线性黏弹性范围内,冻胶的储能模量G′都高于损耗模量G″。线性黏弹区范围宽,说明冻胶能够耐受更大的应变;G′大于G″说明冻胶在对应的应变范围内保持较好的弹性,这是压裂液满足携砂的必要条件之一。

2.2.2 压裂液的破胶性能

在增稠剂加量0.5%的条件下制备冻胶并测试其90 ℃条件下静态破胶性能,结果见表4。从表4可见,随着破胶剂加量增加,破胶速度加快。300 μg/g破胶剂加量下,1 h即可彻底破胶。实验发现,该破胶液表面张力26.1 mN/m,与煤油的界面张力为0.51 mN/m,残渣含量186 mg/L,能满足压裂液破胶的指标

表4 不同破胶剂加量条件下破胶状态的变化

3 结 论

合成了双羧基甲基取代的瓜尔胶,并将其用作酸性压裂液增稠剂。在增稠剂浓度0.5%的条件下制备的冻胶,具有三维多孔网络结构,能够满足90 ℃、170 s-1耐温耐剪切要求;压裂液黏弹性测试表明具有较好的携砂性能;破胶液评价结果满足应用指标。