符号学视角下中原“福”文化的当代设计表达

梁雅明

(河南科技大学 艺术设计学院,河南 洛阳 471023)

一、引言

甲骨文的“福”字是一个双手捧酒的人正在把酒浇在祭台上的会意字。《说文解字》对“吉祥”二字的解释是“吉,善也”“祥,福也”。可见,“福”字原本就是祭祀、祈福之义。从古人对于吉祥的表述中可以发现“吉”“祥”与“福”具有相近、相通的含义,具有意义和内涵的一致性。它们都代表一种美好的愿景,表现为一种良好征兆和幸福的可预知的未来。张道一先生总结中国吉祥文化的根源为“谶纬”与“符瑞”,他认为“中国古代美学并不以‘美’作为中心概念,而是以‘吉祥’作为中心观念”[1]。

华夏先民自古就有逢年过节求福、祈福的传统,虽然人们清楚祈愿未必一定成真,但祈愿的过程更像是一种心理的鼓励和心灵的宣誓,是一种积极的心理暗示与潜意识,在某种程度上增强了其自信心和成功的可能性。本文通过对中原“福”主题文创产品的研究,不仅从精神层面上对中原传统“福”文化在当下的传播与传承作系统分析,同时也从物质层面探索造物表达的过程,研究如何将传统“福”文化与现代设计文化进行有机融合与转化,将“器以载道”的中国传统文化、造物理念与现代设计有机融合,为创造出更富民族精神与信仰的当代优秀设计提供一点思路。

早期结构语言学家瑞士的索绪尔将表示具体事物或抽象概念的语言符号称为“能指”,将语言符号所表示的具体事物或抽象概念称为“所指”[2]。中国符号学家赵毅衡曾提出艺术符号文本的三联体理论,在使用功能、实用表意、艺术表意三个部分组成的“物—符号—艺术”三联体中,“福”主题文创产品设计正是三位一体的产物[3]。例如一支祈福笔,具有书写功能,当加入“逢考必胜”几个字后,就增加了祈“福”的表意功能。笔的艺术造型设计又与书写的舒适度、使用者的喜好相联系,增加了造型设计的空间。使用功能、实用表意、艺术表意三个部分,以此消彼长的态势在三联体中或隐或显地共时性存在着,如图1。

图1 中原福主题文创产品设计三要素

二、中原“福”文化起源与信仰民俗

中原“福”文化有着悠久的历史和自身完整的发展体系,是中原政治、经济、文化、历史的特定产物。早期的祈“福”主题离不开人的信仰。远古先民认为日月星辰、风雨雷电,自然界的山川草木、飞禽走兽均有不可预期的神力与魔性,由于对这些魔力的不可控发展到恐惧与崇拜,于是产生了原始的巫术与图腾崇拜[4]。中原北、西、南三面有太行、伏牛、熊耳、外方、桐柏、大别诸山环抱,黄河自西向东穿境而过。人杰地灵的中原大地上孕育出了一系列华夏上古神话故事,历代文献中多有记载。就地域而言,“嵩山之神”“河神”“洛神”等依托中原地区山川河流而成的形象,至今仍是中原大地的形象代言。2021年河南卫视端午晚会水下洛神一舞惊艳,用创新的视听艺术方式,再次呈现“洛神”这一河洛大地最耀眼的颜值担当,线上视频刷爆了手机,也刷新了年轻人对中原文化的认知。

中原早期“福”文化起源显示出较强的多元化人文崇拜。随着氏族部落联盟的出现,权力对人的制约使部落首领的威望越来越高,人们由原先的单一自然力崇拜转为多元化人文崇拜,即崇拜祖先和社会权威。历史上中原地区涌现出的大批氏族首领、英雄人物、名人先贤的治国之道及思想智慧,也成为后世崇拜与信仰的对象。中原地区至今仍有大量与纪念先贤相关的祈“福”、祭祖活动:每年农历三月三日河南新郑“黄帝故里拜祖大典”、每年农历二月周口太昊陵人文始祖祭祀活动、客家之源洛阳大谷关纪念馆、洛阳关林庙会等等,都会吸引大量的港、澳、台同胞以及侨居国外的华夏子孙,不远万里来中原大地朝拜,寻根问祖,探古寻幽。同样的信仰也成为联系全球华人的精神纽带。信仰的对象也是崇拜的对象,信仰可以约束人的行为,也可以给人带来希望。中原“福”文化正是根植于中华民族千百年发展起来的信仰文化,随着人类认知的不断丰富与提升,已经渗透于人们物质精神生活的方方面面,寄托了人们对美好生活的向往与企盼。

三、文化生态视域下中原“福”文化成因与存在形式

从文化哲学的角度看,人是文化进化的存在。精神层面上,人们对幸福感有了更高的要求。中原地区四季分明河流纵横,最先发展起了原始农业,并孕育了中原农耕文明。聚族而居、精耕细作的农业文明孕育了内敛式自给自足的生活方式、文化传统、民俗信仰等等,以渔樵耕读为代表的农耕文明是千百年来汉民族生产生活的实践总结,是华夏儿女以不同形式延续下来的精华浓缩并传承至今的一种文化形态[5]。中华5 000年文明史,4 000多年的大事在河南这块土地上上演。华夏民族的政治、经济、文化中心一直在中原地区。直至北宋末年,这个中心才南移。深厚的历史与都城文化孕育了中原文化。中原文化厚重、多元、经典,是一种典型的“圣”文化、“福”文化、“魂”文化,它由河洛文化、汉字文化、姓氏文化、根亲文化、三商文化、河文化、英雄文化、农耕文化等构成,形成了独具一方的文化气质,又伴随着遗传功能和生活习俗得以保存并继承下来,融入后来的中华文明母系之中。其各具地域特色的福主题,正是中原福主题文创产品设计的独特编码。

中原地区祈福心理可以分为三大类:生殖崇拜、镇妖辟邪和吉祥观念。这些祈福心理根植于中原民俗文化生活中。中原地区民间嫁姑娘、生孩子至今都有送红鸡蛋的习俗,俗称“红喜蛋”,相传与盘古开天辟地传说有关。盘古在一片混沌的鸡蛋一样的宇宙中撑开天地,创造了世界,有了后世人类,因此,鸡蛋便成了繁殖生命的象征。唐时,七夕除了乞巧还有求子的习俗,称为“化生”。《东京梦华录》中记载:“七月七夕,潘楼街东宋门外瓦子,州西门外瓦子,北门外、南朱雀门外街及马行街内,皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳。”[6]宋代东京每到七夕,遍街商贩售卖一种泥塑小人,称为“磨喝乐”也叫“摩喉罗”。人口是决定生产力的要素之一,人丁兴旺事业发达,是对人类繁殖能力的赞美和向往。过年前后的贴门神、请财神、接灶王,也体现了中原民俗生活中趋吉避凶镇妖辟邪的观念。此外人们口中相传的“物阜民康、福寿康宁、国富民安、繁荣富强、福增贵子、长命富贵、德重恩弘、德高望重、福寿无疆、人寿年丰”等词语,都传递出福文化“康富贵德寿”的理念精髓。当代“福”主题产品设计创意也是围绕这三大心理展开,与人们生活习俗相关,并利用人对于平安吉祥的心理企盼,在新的语境下再现与再生。

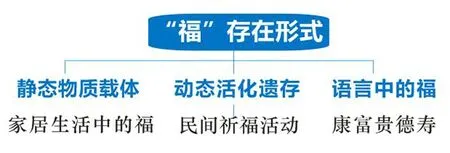

中原地区福文化存在形式可以梳理为静态物质载体、动态活化遗存、语言传播三类(图2)。“福”主题静态物质载体包括民居建筑、家具、器物、服饰等,动态活化遗存存在于系列民间祈“福”活动中,语言传播存在于日常言语与新年吉祥话中。吉祥语是通过听说传播,但中国文字的可视性又延展出“福”主题文字的图形化设计。西安博物馆马上有系列文创运用语言的谐音与图形的趣味化设计表现了一组“马上有钱”“马上有福”“马上有喜”“马上有……”吉祥祈福IP系列,简单而富有情趣化(图3)。

图2 “福”存在形式(自制)

图3 西安博物馆马上有系列文创

四、“福”主题文创产品的创新与营销

(一)巧用“隐喻”“谐音”手法,实现新式造物表达

符号学家罗兰·巴尔特将符号学引入文化研究,提出“myth”(神话)概念,神话好似隐喻,限定符号的多元释义。运用隐喻表现文化传统,不应是片面、肤浅地为产品贴上文化标签。东方传统造物观念不喜过于直白,造物表达时往往借助谐音、比喻、象征的手法,巧妙暗示人们的心灵祈愿[7]。我们日常生活与衣食住行中有大量“福”主题器物、装饰设计,寄托了人们美好的精神愿望,中国民间器物向来讲究“言必有意、意必吉祥”。充满东方智慧的先民创造了各式各样的“福”文化,如“蝠图饰”、“百福字”,春节的“福”字贴、对联等等。大致可归结为图形化文字设计、象形、谐音等几种形式。如用动植物的谐音表现福文化的有蝙蝠、葫芦、鹿等等。葫芦,谐音“福禄”,口小肚大吸金银,常用于祈福富贵延绵,官路亨通。大件葫芦器形像“吉”字,故又称为“大吉瓶”,寓意大吉大利。瓶又谐音“平”,作为吉祥之物,有“保平安”的意思。

(二)用传统工艺造就新时尚,创造幸福生活新格调

国务院先后于2006年、2008年、2011年、2014年和2021年公布了五批国家级项目名录共计1 557个国家级非物质文化遗产代表性项目,其中传统技艺类有506项。丰富多彩的非物质文化遗产活态传承着中华文明与造物理念。如朱炳仁铜系列文创产品“龟马如意铜筷架”,将有趣的寓意与美好的祝愿融入其中。普通的一组筷架,因为将“龟”“马”元素植入,表现了架住筷子,架住幸福的寓意。中国传统有将心仪的女婿称为“金龟婿”的说法,龟马筷架让你“快嫁”,单身的人,可以用它向爱表白:“我就是那个最合适的金龟婿,快掉进我的碗里来”。“大吉大利香熏套装”将轮廓线条柔美的大吉香头托置入小巧精致的铜玫瑰香座,选一只熏香点燃,就可以舒缓身心,解除烦恼压力,自成一个泛着幽香的小世界(图4)。朱炳仁系列作品运用精妙铜工艺赋予传统、时尚、优雅、高贵的气质,秉承了“铜·亦生活”的理念,传递出当代人的时尚感。作为非刚需的文化创意产品,“不是卖出产品,而是卖出文化,卖出惊讶感,卖出幸福感”[8],更是一种超越时代、超越传统束缚,对自我追求目标的一个表达。当代人更强调私人定制的原创性与个人独特的文化品位。文化创意在这个时代不只是为了功能,而是已经演化成了一种追求天然、时尚、百变、标新立异、简洁、吉祥的意识[9]。

图4 朱炳仁铜系列“龟马如意铜筷架”及

(三)利用跨次元美学视角,营造传统“福”元素的呆萌风

“二次元”源于日本,指的是二维的、平面的,横竖坐标轴即可形成,可以包括动画、漫画、游戏、小说在内的场景人物的设定。二次元的世界被称为是“架空的世界”,它是虚拟的,不现实的。与之相对的现实世界被称为“三次元”。正是因为“二次元”世界的不真实性,才有了巨大的想象空间,也吸引了很多年轻人追逐、喜爱。杭州萌界创意传媒有限公司创作的萌界九州志,将奇幻世界中的虚幻形象用呆萌风格的小图形表现,图形圆润可爱,人头身高比例基本都是两个头的高度,接近婴儿的身高比,配色古典柔和,借鉴了中国国画中的配色,充满东方神奇韵味(图5)。形象设计将神话萌化,变神秘为可爱,这种接地气的萌风受到了年轻人的欢迎。再如妇好鸮尊“鸮傲江湖”首批系列文创产品(图6),受众群体以6-26岁少儿和青年人为主,也是走接地气的“卖萌”路线,无论是泥咕咕民艺版鸮尊还是青瓷鸮尊都透着呆萌,造型圆圆润润、短短胖胖。在国家宝藏文创开发中妇好鸮尊又变身为纸雕灯,具有了互动与益智实用的功能。鸮,是商代人崇拜的图腾之一,其昼伏夜出的习性使商代人觉得具有神秘能力,被商代人推崇为神鸟,被做成酒器用于祭祀,成为商代人膜拜的对象之一。前世原本是“战神”的鸮尊与现代流行文化融合,从高高的祭台走了下来,穿上卡通、拟人的外衣变为今天呆萌的“网红”。跨次元的呆萌风不仅仅迎合了年轻群体娱乐的需求,在网络上的流行、传播也形成了一轮轮网红或“流量小生”,产生了大量经济价值。

图5 萌界九州志形象设计

图6 “妇好鸮尊”文创产品

(四)探究中原“福”文化符号深层次内涵,重塑文化的当代祥瑞气质

中原“福”文化博大精深,现存中原地区可视的具有祥瑞内涵的物质遗存有很多,且这些物质遗存具有很强的根源性。从人类信仰文化起源的史前遗存,如河图洛书、仰韶彩陶纹到先秦青铜器的动物纹、兽面纹,再到秦汉时期的神仙云气、四神瑞兽,魏晋南北朝及隋唐时期,佛教传入后与中国本土儒家、道家思想并行,表现“福”文化的题材更加丰富,出现了莲花、飞天以及得道成仙等元素。唐宋以后市井生活繁盛,“福”文化深入民间,既有大唐气质的牡丹纹样、宝相花等花草元素进入人们的视野,更有宋代年画的流行。北宋晚期,木版年画已成为朱仙镇的优势产业。明清时期随着市民阶层的进一步扩大,“福”文化完全走向平民化,进入全新的兴盛时期,并形成以“福、禄、寿、喜、财”为核心、更贴近百姓生活的五福文化。中原“福”文化深受中国儒释道思想的影响,包罗万象,随着时间和境遇的不同不断翻新出奇,发展到今天,“福”文化代表了当代中国人思维和意识中最完整、最全面和最连续的吉祥价值认同。中原地区出土的大量物质遗存及人们的生活习惯仍保持着强烈的尚福观念[10]。

器以载道,其深邃的文化内涵和多样的表现形式,为“福”文化在当代设计中的应用提供了无限可能。以平面设计为例,图形设计往往经过“写实—抽象—再造—重构”四步。如图7是对河南博物馆镇馆之宝莲鹤方壶的图形再造作品。中原地区是青铜时代的重要发生地,莲鹤方壶发现于河南新郑,是河南对外宣传的重要的文化IP,郭沫若先生称这件器物是时代的象征,也是青铜时代的一个绝唱。作品从局部入手,用装饰图形设计的方法,将莲鹤方壶两侧的龙形怪兽作为主要设计对象,置于画面中心,衬以网格排列的蟠螭纹,而在四角装饰绽放的花瓣与仙鹤。龙形怪兽脖子细长,头向后回顾,巨大的蟠螭纹构成双角,双耳似鹿耳,眼睛突出,显得别致而美观。设计时将形体概括提炼,画面用丰富的装饰色彩进行意向化设计,整体是青绿与紫色调,表现了青铜器的历史与神秘感。

图7 莲鹤方壶图形再造

“取其形—传其意”,形体的提炼是设计的第一步,“福”文化意义的表达,吉祥主题的营造与展示才是重点,通过图形本身的寓意,配以指代象征的手法表达,加入谐音主题词点题。如图8是一组以三彩为核心表现的创意作品,三彩是丝路文明交往的产物,骆驼与马是丝路的使者,骆驼作为出使西域的交通工具,发挥了无可替代之作用。悠悠驼铃,承载的更多的是历史的厚重感。骆驼凝聚了耐力与坚韧的特点,这与勤劳、友善的古代劳动人民的精神相契合。作品以“前程似锦”意指奋斗的人的大好前景。三彩中另一种祥瑞动物是马,早期丝路到唐代,重要的交通工具是马而非骆驼。马自上古时期就是人们忠诚的伙伴,它象征自强、奋斗、卓越和忠诚。“以梦为马,不负韶华”即将自己的梦想作为前进的理由和动力,不辜负自己的青春年华和努力过的时间。“马”在这里是指动力,亦有希望的意思。年轻人穿上这双袜,让好运始于“足下”,寓意积极进取,赶走“负能量”,每天都元气满满。图9是一组龙门系列海报设计,提取龙门石窟护法天王形象,面对当下疫情与面临的诸多挑战与压力,类似楹联的形式“镇收邪祟,荡尽魑魅”“万象更新,百恶除尽”点出诉求与主题,从另一层面宣传了龙门石刻艺术。

图8 三彩系列图形与文创

图9 龙门天王系列海报

五、跨界联合实现功能多元集合

早在2016年,故宫就已经走上了跨界之路。借力科技与现代传媒推动文化传播,增加消费者互动,引导年轻人参与到传统文化的创意与传承中来,赋予传统文化更多新时代的活力。2021年6月,芒种时节,麦熟城开,“河南·戏剧幻城”正式开城迎客,幻城以黄河文明为创作根基,以沉浸式戏剧艺术为手法,以独特“幻城”建筑为载体,向世界讲述河南故事,让更多人感受戏剧文化的魅力,重新认识河南。整体棋盘式的布局,俯瞰像极了豫西特色民居地坑院,一个棋格就是一个独立戏剧空间,黄土、夯土、麦子、窑窟鲜活地诠释出黄河流域民俗特色。白天这里可以看到烈日下黄土地上的百亩麦田,感受迷幻的戏剧空间与场景,夜晚5G AR技术将虚拟场景和现实舞台结合,炫酷的声光电技术,将《清明上河图》《千里江山图》投射在328米长的夯土墙上,观众在幻城中穿行,在时空碎片里移步换景,在这里“向母亲河黄河、向脚下的土地致敬,感恩老祖宗,为河南文化加冕”。

六、结语

中原“福”文化及其文创产品设计是中华民族优秀传统设计文化的一部分,如何继承并让其发挥主流文化正能量的作用,首先需要营造和建构一个良好的民族文化语境和场域,将“福”文化中精神层面积极健康的精神信仰进行深入挖掘、系统梳理与研究。利用现有体制的优势,鼓励高层次优秀的设计作品的产出,为大众营造出一个积极的具有浓郁民族审美风格的设计文化语境,从而引导大众树立积极健康的消费观念,拓展文创产品合作的领域,延伸文创产品链条,拓展文创产业发展空间,增强年轻用户的体验,在设计体验中得到舒服、幸福的感受,从而使传统“福”文化得到新生[11]。