中国生态环境与经济协调发展研究的可视化分析

吴 丹, 刘孟瑶

(北方工业大学 经济管理学院, 北京 100144)

生态环境与经济协调发展是可持续发展的重要内容之一。中国在1989年颁布的《中华人民共和国环境保护法》中明确规定:“国家采取有利于环境保护的经济、技术政策和措施使环境保护工作与经济建设和社会发展相协调”。生态环境与经济协调发展是实现可持续发展的关键,对促进国家经济高质量发展具有重要的现实意义。为此,收集中国社会科学引文索引(CSSCI)和北大核心数据库的255篇文献,通过可视化分析软件CiteSpace绘制知识图谱,并与相关文献结合起来,研究生态环境与经济协调发展领域当前的研究热点以及未来发展趋势。

1 研究方法与数据来源

CiteSpace是在数据挖掘技术和信息可视化背景下发展的可视化软件,通过将文献之间的关系以科学知识图谱的方式展现出来。CiteSpace软件主要从文献年度发文量、主要作者、主要发文机构、关键词和关键词聚类5个维度出发,生成共现网络、关键词和关键词时区图等知识图谱,直观呈现生态环境与经济协调发展的研究热点和趋势。

研究数据来源于中国知网(CNKI)数据平台。文献检索主题选用“生态环境”和“经济”为篇名词,“协调”为主题词检索文献。考虑到文献的有效性,选取来源期刊为北大核心、中文社会科学引文索引(CSSCI),共检索到核心期刊文献255篇。将文献以Refworks格式导出,运用CiteSpace对数据进行转化处理,用于绘制知识图谱。

2 文献计量分析

2.1 时间分布特征

通过研究文献发文量随着时间变化的波动趋势,可以帮助研究者了解该学科领域的研究进展和受关注程度。1992—2021年CSSCI和北大核心期刊收录的中国生态环境与经济协调发展研究的文献发文量时间分布图,如图1所示。1992—2003年,该领域研究文献数量较少,年均发文量以个位数呈现波动变化;2004—2013年,随着国家政府部门和学术界对该领域研究的密切关注,文献增长速度明显,2014年达到最高发文量24篇;2014—2021年,该领域研究文献年均发文量为20篇左右,但文献数量有升有降,究其原因,是近几年低碳环保与绿色发展理念受到社会关注有关。

图1 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究文献发文量

2.2 发文作者统计分析

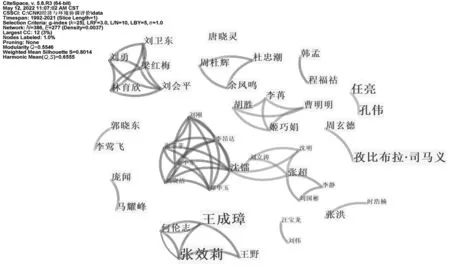

通过CiteSpace对检索的文献绘制作者共现网络图谱,可以发现该领域学术交流中贡献和地位影响较高的研究学者,并通过观察研究学者之间连线的颜色深浅和粗细程度了解研究学者之间合作的紧密程度。通过作者共现网络共现分析,结合普莱斯定律分析该研究领域的核心作者以及作者的合作情况,如图2所示。

从图2的文献作者合作网络图谱来看,生成的节点N=386,表示检索文献的发文作者数量;连线E=277,表示作者之间的合作次数;且作者合作网络密度仅为0.003 7。从合作关系来看,零散点的学者处于独自研究阶段;部分学者之间开展1~2次的合作;还有一些学者之间已经形成研究的小团体,以王成璋、余凤鸣、刘卫东、李苒、沈镭为核心的研究团体保持较强的合作关系。

图2 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究文献作者合作网络图谱

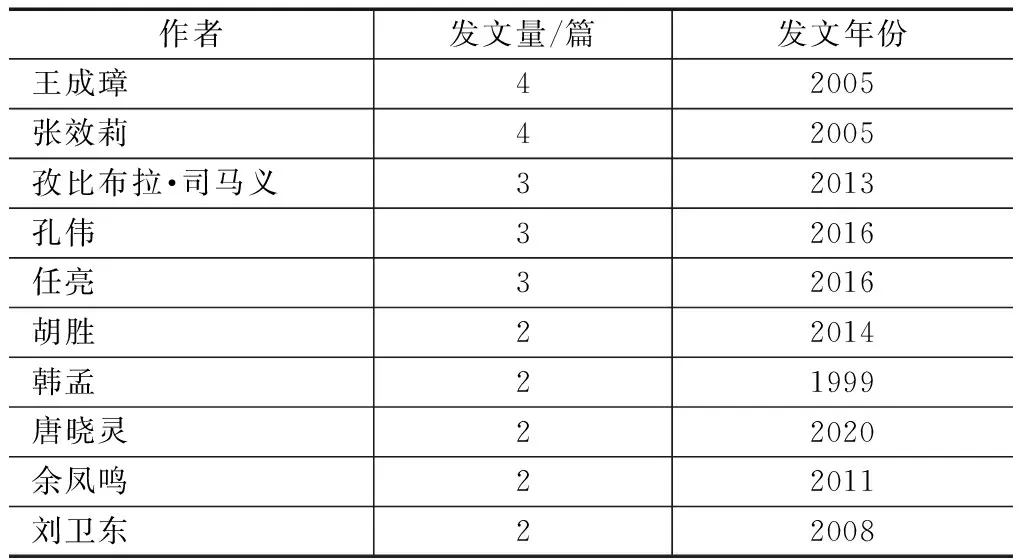

依据普莱斯定律n=0.749×nmax1/2,其中nmax指最高产作者发文量,n为核心作者的最低发文量,计算得出n约等于1.49,即发文2篇及以上作者为该领域研究的核心作者,共计41人,前10位核心作者见表1。

表1 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究文献的前10位核心作者

经统计,该领域研究41位核心作者的文献发文量总计87篇,占检索文献总数量的34.11%。当核心作者发文量占比高于50%时,则认定该领域学术交流中形成了学科高产作业群[1]。因此,目前该领域研究仅初步但尚未完全形成高产作者群。文献梳理可知,王成璋、张效莉、孜比布拉·司马义、孔伟和任亮等学者发文量均超过3篇,具有较高的学术影响力。其中,韩孟、王成璋和张效莉等学者较早进入该领域,并对该领域研究的理论模型展开研究;余凤鸣、胡胜和孜比布拉·司马义等学者较晚进入该领域,主要开展了陕西省和新疆地区的生态环境与经济协调发展的耦合研究;孔伟、任亮和唐晓灵等是近几年发文量较多的学者,主要研究构建京津冀地区生态环境与经济协调发展评价体系。

2.3 发文机构统计分析

运用CiteSpace绘制该领域研究的主要研究机构知识图谱,观察各研究机构在该领域的文献产出情况,反映研究机构的科研实力,如图3所示。结果表明,各研究机构开展独立研究,机构之间未深入展开合作研究,尚未形成较为凝聚的研究力量。

图3 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究文献的发文机构图谱

同时,将发文量排名前10的研究机构进行统计分析(表2),共发文23篇,占总发文量的9%。其中,中国海洋大学管理学院、甘肃农业大学经济管理学院和中国科学院地理科学与资源研究所的发文量较高,走在研究的前列。同时西北大学城市与环境学院与西安市城市规划设计研究院课题所机构存在合作关系。总体来看,虽然高校与研究机构之间开展了一定的合作研究,但整体的合作密度低,开展合作的机构数量较少。未来各高校和研究机构之间需要积极开展学术交流与资源共享,形成凝聚性的研究力量,推动该领域研究的可持续性发展。

表2 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究发文量前10的机构

3 研究热点分析

3.1 关键词共现网络

分析关键词共现网络图谱可帮助了解各概念词之间存在的潜在的联系。运用CiteSpace绘制检索文献的关键词共现知识图谱,如图4所示,共生成261个节点,631条连线,网络密度为0.018 6。1992—2021年该领域研究的热点关键词为“协调发展、旅游经济、耦合协调、区域经济、农业经济、协调度、区域差异以及综合评价”等。根据关键词出现的频次大小进行排序,并选取出现频次大于5的关键词(表3)。从出现的频次可以看出,生态环境与经济耦合协调度研究、生态环境影响下旅游经济与农业经济的发展研究、协调发展的综合评价研究备受关注。

图4 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究关键词图谱

表3 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究文献的高频关键词

3.2 关键词聚类分析

在关键词知识图谱的基础上,运用CiteSpace进行聚类分析,并得出关键词聚类图,如图5所示。其中聚类模块值Q为0.554 6(大于0.3),平均轮廓值S为0.801 4(大于0.5),即表示聚类合理且聚类结构显著。通过分析得出关键词聚类表(表4),其中聚类#1~#6的S值处于0.725~0.993,均大于0.7,聚类效果理想。

表4 关键词聚类表

结合检索文献中的高频关键词和聚类图谱,分析发现中国生态环境与经济协调发展研究的热点集中在生态环境与经济发展的耦合协调、方法测度、协调发展评价、生态效益与经济效益等方面。

1)生态环境与经济发展的耦合协调研究。学者们通过大量的研究证实了生态环境与经济发展之间相互影响、存在互为共生的耦合关系。研究主要从生态环境与经济发展相互影响作用机制开展定性研究;以及评价指标体系构建、耦合协调关系研究方法开展定量研究。其中研究对象多聚焦于经济发展较快的沿海地区或和城市化水平高的城市群。唐晓灵等[2]通过实证研究陕西省2008—2018年生态环境与经济发展耦合协调水平,并探讨了耦合协调发展的主要影响因素。吴艳霞等[3]采用耦合协调模型探讨了黄河流域省区的生态环境与经济发展的耦合协调发展态势和驱动因素。孙亚敏等[4]在遵守科学性、完整性和层级性的基础上,构建生态环境与经济发展的评价指标体系,采用耦合协调度模型研究安徽省2010—2019年不同区域的生态环境与经济的耦合协调度。通过对生态系统与经济系统的耦合协调的研究,促进环境经济协调可持续高质量发展。

2)生态环境与经济发展的方法测度与协调发展评价。当前中国生态环境与经济耦合协调的测度方法主要包括指数加成及计量分析法、变异系数和弹性系数法、模糊与灰色理论法、系统演化与系统动力方法、数据包络分析法、结构方程模型法等[5]。段长桂等[6]采用层次分析法、熵值法与基于离差平方和的组合赋权法,确定南京市经济与生态环境评价指标体系的各指标分配权重,并运用耦合协调度模型评价了南京市生态环境与经济发展之间耦合协调发展程度。张珍珍等[7]构建了经济-旅游-生态环境耦合发展评价指标体系,采用变异系数法和熵值法分别对指标进行权重计算,并选取平均值作为最终权重。丁磊等[8]构建了经济与生态环境耦合协调发展评价指标体系,并运用熵权法确定各指标的权重,再结合数据实证分析耦合协调度。

3)生态环境与经济协调发展中生态服务型经济的研究。生态服务型经济是在解决中国深度贫困地区贫困人口脱贫、并平衡生态环境与经济发展的时代背景下发展起来的,为实现生态环境保护与脱贫致富双赢提供了新思路和新方案。目前生态服务型经济的研究多从背景、理论依据方面展开定性研究,缺乏运行机制理论的探索讨论。冯晓龙等[9]阐述了生态服务型经济的运行机制,并运用青海省三江源自然保护区的调查数据进行实证研究。

4 研究演化路径分析

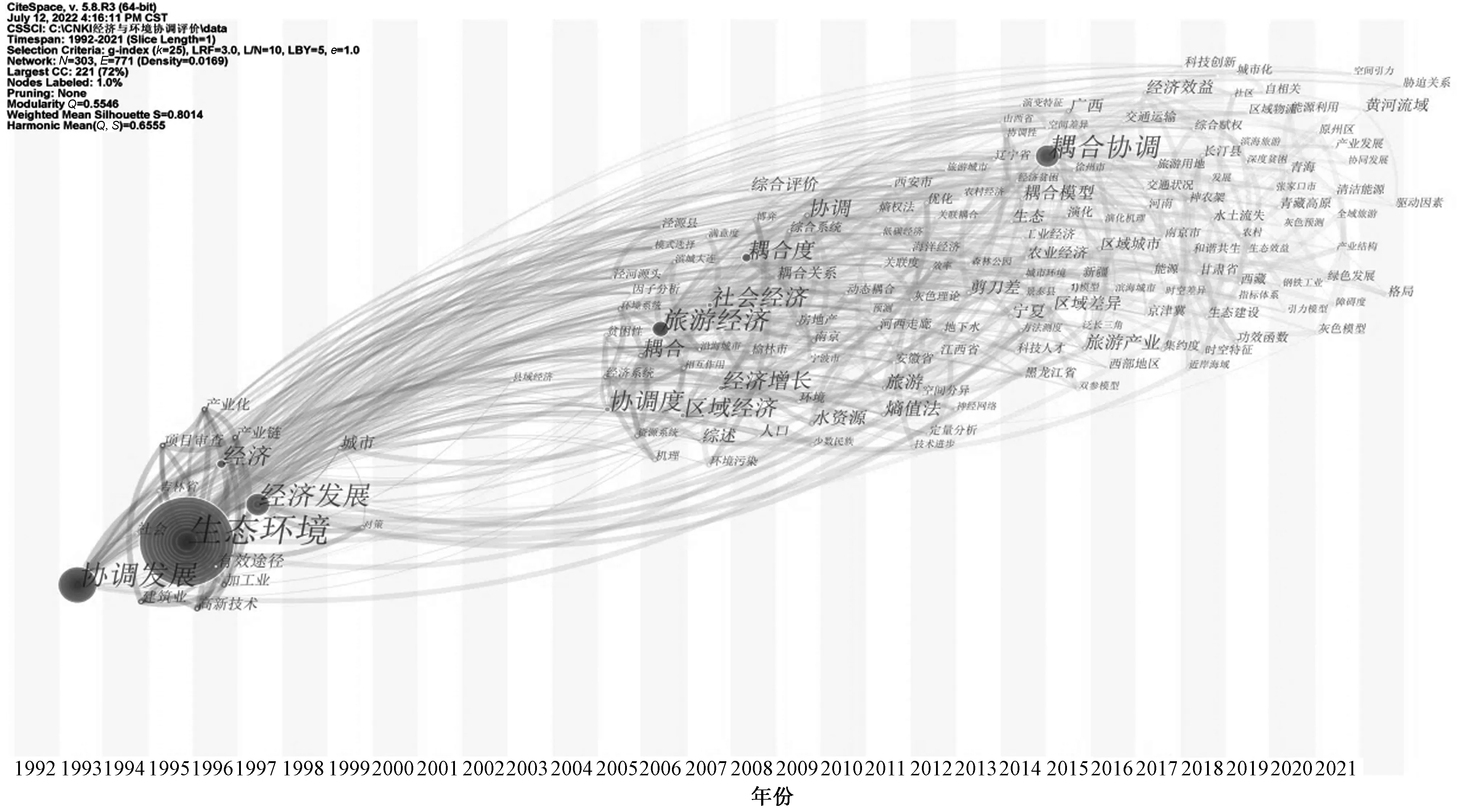

运用CiteSpace绘制检索文献的关键词时区视图,反映中国生态环境与经济协调发展研究随着时间变化的演化路径和发展趋势[10],如图6所示。

根据图6进行文献梳理可知,1992—2021年,国生态环境与经济协调发展研究大致经历了4个阶段:

1)萌芽期(1992—2003年)。此阶段学者对生态环境与经济协调发展研究的文献较少,代表性关键词有“生态环境”“经济发展”“协调发展”“建筑业”“产业化”“产业链”“高新技术加工业”等。此阶段的社会经济处于高速发展时期,随着工业总产值的翻番,各种资源能源的消耗也逐年增加,生态破坏与工业污染也愈加严重。陈予群[11]探讨了上海城市经济建设与生态环境协调发展模式,提出通过调整产业结构来降低污染同时不降低经济建设速度。

图6 1992—2021年中国生态环境与经济协调发展研究关键词共现时区图

2)成长期(2004—2013年)。此阶段的研究热点关键词是“协调度”“旅游经济”“耦合度”“经济增长”“熵值法”“综合评价”,高频关键词之间有着密集的连线。这一阶段研究是基于旅游经济快速发展与生态环境建设密不可分的背景下,通过构建生态环境与城市经济协调发展评价指标体系,采用灰色理论、熵值法、因子分析等方法,对沿海城市和城市化水平高的地区定量测度生态系统与经济系统的协调度。王辉等[12]在考虑沿海城市的主要生态环境因素影响的基础上选取评价指标,收集大连的指标数据对生态环境与旅游经济协调发展度做出定量评判。此外,主要采用时间序列或省际面板数据对生态环境与经济协调发展研究进行实证分析[13-15]。

3)加速期(2014—2018年)。此阶段的研究热点关键词为“耦合模型”“区域差异”“经济效益”“生态建设”“和谐共生”“水土流失”等[16-17]。刘德光等[18]采用因子分析法构建评价指标体系,实证分析国内31个省市自治区2005—2014年生态环境与旅游经济的协调关系及时空特征。汤姿等[19]以“坚持人与自然和谐共生”思想为指导,采用熵值法和耦合协调模型,构建了黑龙江省生态环境与旅游经济耦合协调发展的评价指标体系,并选取2005—2015年的调查数据实证分析了耦合协调发展的空间差异与演化特征。

4)深化期(2019年至今),该阶段的研究热点关键词为“清洁能源”“能源利用”“产业协同发展”“绿色发展”“黄河流域”等。关伟等[20]探究了能源利用与经济增长对生态环境的影响因素,并构建了能源、经济与生态环境评价指标体系,利用时序数据进行实证分析。任保平等[21]为探索黄河流域2012—2018年经济增长、产业发展与生态环境三者之间的耦合协调度,采用耦合协调度模型与灰色关联度模型构建综合评价指标体系,分析了三者之间的驱动因素,并为促进黄河流域的高质量发展提供科学决策支撑。

总体来看,该领域研究初期,生态污染问题制约着社会经济的发展,因此探究生态环境与社会经济快速发展的解决途径成为研究的重点问题,重点集中在建筑业、加工业、产业链等污染排放量较高的生产环节。随着研究的深入和细化,研究方法呈现多样化,研究对象多集中在长三角地区、京津冀地区和生态环境脆弱地区,研究多采用实证分析的方法定量测度生态环境与经济协调发展的耦合协调度,通过分析数据结果为生态环境与经济协调发展提出重要的指导意见。

5 结论

针对中国生态环境与经济协调发展研究,通过CiteSpace软件对1992—2021年CSSCI和北大核心数据库收录的255篇文献进行计量分析,对该领域研究发文量的时间分布、文献作者、研究机构、研究热点与研究趋势等方面进行系统梳理,得出以下结论:①从发文时间分布来看,1992—2003年该领域研究处于萌芽阶段,年均发文量为个位数;2004—2013年为探索阶段,随着研究的深入,发文量迅速大幅增长;2014—2021年为深化阶段,发文量呈波动式增长。②从发文作者和研究机构来看,作者之间以小群体合作或独立的方式为主,目前仅初步但尚未完全形成核心高产作业群;研究机构之间缺乏合作,高校与机构之间合作较少,未来需要加强作者之间、机构之间的沟通交流与资源共享,提升研究的综合实力。③关键词与关键词聚类分析结果显示,该领域研究主要集中在综合评价指标体系构建、耦合协调度测量、测量方法等方面。④从研究趋势来看,“生态效益”“经济效益”“清洁能源”等关键词在该领域的研究备受关注,未来该领域研究在该方向不断拓展和深化。通过系统梳理中国生态环境与经济协调发展研究的演进历程和发展趋势,可为未来该领域的理论研究与实践提供一定的借鉴和参考,进一步推动学术界深化中国生态环境与经济协调发展研究。