基于ESI高被引论文的中国基础研究国际合作测度与评价

黄 栩, 张孟亚

(1.中国科学院大学 公共政策与管理学院, 北京 100086; 2.河北工业大学 人文与法律学院, 天津 300401)

基础研究是人类发现科学问题和自然规律的重要途径,是应用研究和试验发展的基础,为催生关键核心技术和颠覆性技术提供新知识、新原理和新方法[1]。“十三五”以来,科技部、国家自然科学基金委、教育部、中科院等科技管理部门在学科体系建设、科技立项、科技创新基地和科研条件建设、人才培养等方面全面部署和统筹安排,以提升中国基础研究水平、推动重大原创成果涌现。2018年,《关于全面加强基础科学研究的若干意见》提出深化基础研究国际合作,实施国际科技创新合作重点专项,探索国际科技创新合作新模式,为基础研究国际合作指明了新方向;2020年,科技部办公厅、财政部办公厅、教育部办公厅等印发了《新形势下加强基础研究若干重点举措》,对在新形势下加强基础研究提出了新的要求。

当今世界科学技术日新月异,创新要素大量涌现,创新环境不断优化,国际合作成为提升科学研究创新力和影响力的重要途径。宏观层面上,国际合作通过建立合作网络来开拓人类知识前沿、探索未知世界、应对全球复杂性难题[2-3],如牵头或者参与国际大科学计划和大科学工程;中观层面上,国际合作能推动全球科技创新要素加速流动,技术、人才、资本等要素深入融合,提升创新产出的效率;微观层面上,国际合作能有效利用国外先进仪器设备和测试技术,整合国外专家的知识、技能和专长,以寻求设备、知识和技能互补,从而提高基础研究产出的创新力及影响力[4-6]。与此同时,国际合作的效果也会受到相关因素的影响。在学科的相关因素中,国际合作促进了化学[7]、生物学和生物化学领域[8]中论文产出的影响力,但是在纳米科学和纳米技术[7]的作用效果不显著;在参与主体中,与欧美等国家合作产出的创新力高于与其他国家的合作产出[8];在合作层次上,与世界顶尖科研机构的国际合作有利于提升科研绩效,与顶尖研究机构自身而言创新绩效的提升并不明显[9]。因此,国际合作作为知识溢出的有效途径,其作用效果也具有显著的差异性。

为促进中国基础研究领域的国际合作,中国国家自然科学基金委(NSFC)建设开放共享国际合作战略平台,在“一带一路”、科学基金组织、青年人才培养和国际会议等方面推动实质性的合作。关于中国基础研究国际合作的文献中,国内外学者围绕着论文产出、学科领域、国家和科研机构[10-11]、科学基金组织[12-13]及科研项目合作[14-16]等主题展开了深入探索。与之相关的文献中,Yuan等[10]以NSFC在2006—2016年资助的国际合作论文,采用社会网络分析探讨了中国基础研究的国际合作的学科领域、国家及机构分布;范英杰等[12]和徐进等[13]研究了NSFC与法国国家科研署(ANR)、俄罗斯基础研究基金会(RFBR)的合作情况;樊春良[15]结合2009年NSFC资助的16个组织间合作项目,采用案例研究方法,总结了国际合作研究对开展基础研究带来的直接效益、过程效益和溢出效益。

以上文献对中国基础研究国际合作的现状和作用效果进行了深入研究,但深入到学科领域和合作主体中,中国基础研究中的国际合作对各学科领域的影响程度是否相似?其合作主体在中国基础研究各学科国际合作中所处的位置及发挥的作用是否相同?显然现有研究还不能回答这些问题。基于此,研究试图对中国基础研究中各学科领域的国际合作进行测评,从而为优化中国基础研究国际合作布局,提高中国基础研究能力提供相应的政策建议。

1 数据与方法

高被引论文是被Essential Science Indicators(ESI)数据库定义为同一ESI学科中最近10年被引频次达到世界前1%的论文,代表着相关学科领域的研究前沿[17]。在现有研究和应用实践中,高被引论文广泛应用于科研竞争力[18]、学科评估[19]、科研绩效以及热点分析[20]中,是文献计量学领域的重要评价指标之一。国家自然科学基金是中国资助基础研究的主要渠道[21],因此本研究以Web of Science核心集收录的国家自然科学基金资助产出的高被引论文为研究对象,通过构建相关指标以反映中国基础研究国际合作能力以及国际合作对中国基础研究的影响。

在检索策略的设定上,研究发现在 Web of Science数据库中国家自然科学基金委会在资助论文发表时共有4种全称和简称形式,因而在构建检索策略时包括该4种形式以使保证数据的完整性;检索时间锁定在2012年1月至2021年12月,结果共有31 575篇高被引论文被检索出来并构建NSFC资助的高被引论文数据库,见表1。为了确定所检索的高被引论文学科类别,研究在ESI数据库检索下载22个ESI学科的高被引论文以构建ESI高被引论文数据库,以WOS号对NSFC资助产生的高被引论文数据库和ESI高被引论文数据库进行匹配,去除部分无WOS号的高被引论文,以论文所在期刊的所属学科进行初步分类,具体学科分类是在ESI数据库中逐一检索所得。

表1 检索策略表

在研究方法上,研究采用文献计量法对中国22个ESI学科的基础研究国际合作研究现状和基础研究能力进行初步测评;采用社会网络分析识别中国基础研究中主要国际合作伙伴;采用普通最小二乘回归方法识别各国际合作伙伴对中国基础研究能力的影响作用。研究使用了Derwent Data Analysis (DDA)、Excel、Ucinet、Stata等数据处理以及计量分析软件。

2 实证分析

2.1 中国基础研究国际合作现状分析

2.1.1 22个ESI学科的国际合作指标构建

根据Bordons等[22]的定义,国际合作论文是指由来自两个及两个以上国家的作者合作完成的论文。在研究中,国际合作论文具体是指由中国和其他国家共同完成的科技论文,国家排序不做区分。根据刘云等[23]提出的“科学产出的国际化指标表征了该学科对国际合作依存度特征”,研究以国际合作率(ICRi)反映中国i学科对国际合作的依赖程度;根据Mode[24]提出“被引次数反映论文质量及创新绩效”,以及苏林伟等[25]提出的“国际合作论文均篇被引次数和非国际合作论文均篇被引次数分别反映国际合作形式产出论文的影响力和自主研发产出论文的影响力”,因此研究采用i学科国际合作论文均篇被引频次(FNi)与非国际合作论文均篇被引频次(FDi)的差值反映中国i学科自主研究能力的高低(表2)。

表2 国际合作研究的测评指标

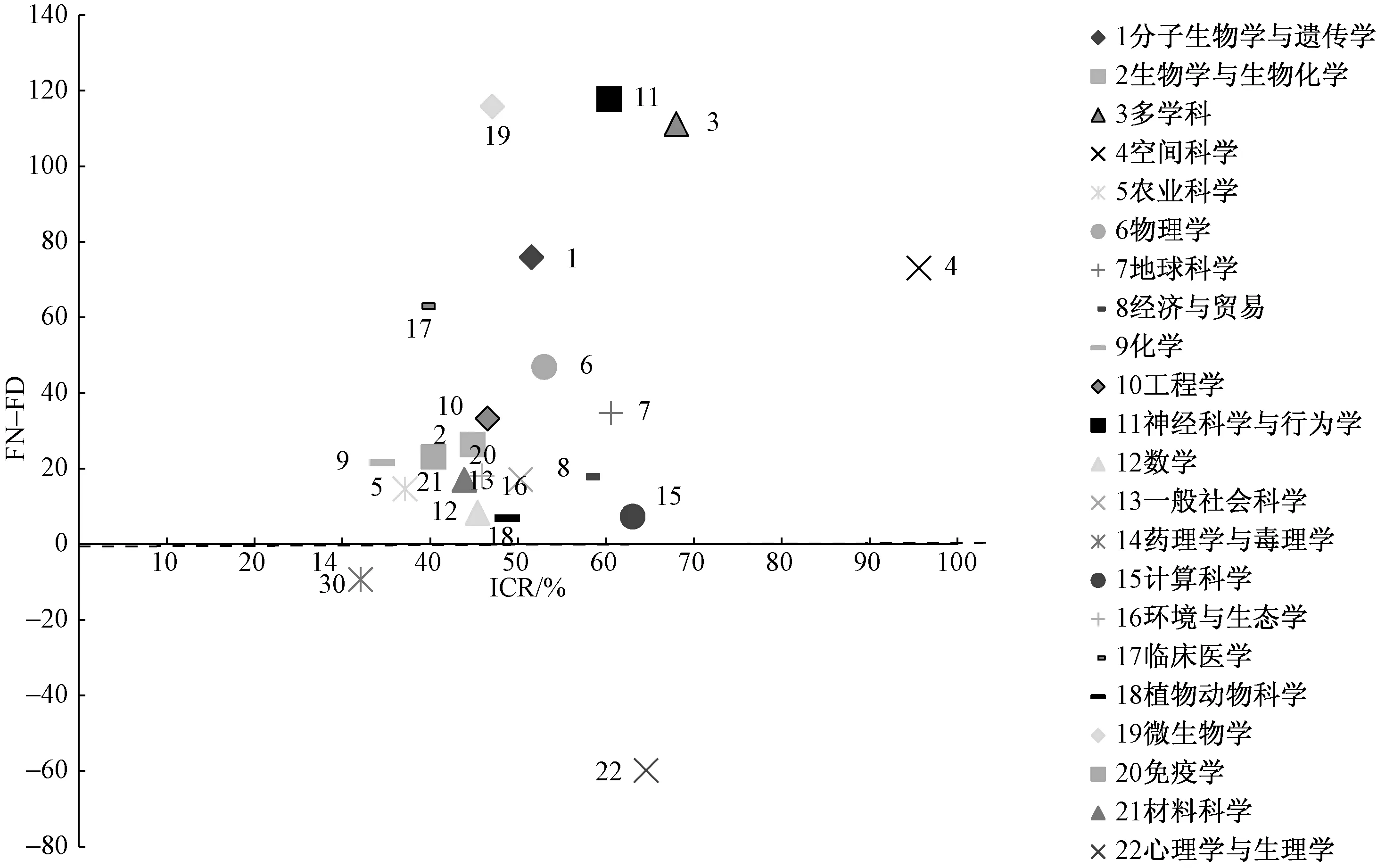

如图1所示,中国22个ESI学科的国际合作依赖性差异明显:国际合作率介于20%~40%的学科包括药理学与毒理学、化学、农业科学、临床医学;国际合作率介于40%~60%的学科包括免疫学、材料科学、生物学与生物化学、数学、环境与生态学、工程学、微生物学、植物动物科学、一般社会科学、分子生物学与遗传学、物理学、经济与贸易;国际合作率介于60%~80%的学科包括神经科学与行为学、地球科学、计算科学、心理学与生理学、多学科;国际合作率高于80%的学科只包括空间科学,该学科对国际合作的依赖程度较高。除此之外,在22个ESI学科中,国际合作论文影响力高于非国际合作论文影响力的学科,即FN-FD>0,包括神经科学与行为学(117.78)、微生物学(115.83)、多学科(111.18)分子生物学与遗传学(75.95)、空间科学(73.09)、临床医学(62.99)、物理学(46.92)、地球科学(34.76)、工程学(33.26)、生物学与生物化学(26.38)、免疫学(23.11)、化学(21.59)、环境与生态学(18.15)、经济与贸易(17.91)、一般社会科学(17.11)、材料科学(17.09)、农业科学(14.61)、数学(8.38)计算科学(7.32)、植物动物科学(6.91),表明中国在这些学科自主研究有待于提高,国际合作提升了该学科的研究水平;国际合作论文影响力低于非国际合作论文影响力的学科,即FN-FD<0,包括药理学与毒学(-9.34)、心理学与生理学(-59.86),表明中国在这些学科自主研究能力较强。

图1 22个ESI学科国际合作率及其影响力

2.1.2 22个ESI学科划分

为了深入反映中国22个ESI学科的基础研究能力及其特征,以国际合作率(ICR)和国际合作论文与非国际合作论文的影响力的差值(FN-FD)为指标,结合中国自然指数追踪Web of Science数据库中国科技论文的整体国际合作率达到50%[26],故将ICR=50%和FN-FD=0为分界线将中国22个ESI学科分为4类,结果见表3。

表3 ESI学科的指标分类

如图2所示,第1类是追赶型学科,国际合作的水平较低(ICR≤50%),国际合作论文的影响力高于非国际合作论文的影响力(FN-FD≥0)。具体是指中国在该学科掌握一定程度的科学基础,但未掌握学科发展前沿,需要通过国际研究合作提升中国基础研究水平,材料科学、工程学、化学、环境与生态学、临床医学、免疫学、农业科学、生物学与生物化学、数学、微生物学、植物动物科学归属于该类学科;第2类是依附型学科,国际合作的水平较高(ICR>50%),且国际合作论文的影响力高于非国际合作论文的影响力(FN-FD≥0)。具体是指中国在该学科未掌握核心科学基础,需要广泛的科技合作来获取科学前沿,对国际合作的依赖性较强,该类包括地球科学、多学科、分子生物学与遗传学、计算科学、经济与贸易、空间科学、神经科学与行为学、物理学、一般社会科学;第3类是领先型学科,国际合作的水平较低(ICR≤50%),非国际合作论文的影响力高于国际合作的影响力(FN-FD<0)。具体是指在中国该学科掌握核心科学基础,不需要大量的国际研究合作就可以实现科学问题的突破,药理学与毒理学属于该种类型;第4类是主导型学科,国际合作水平较高(ICR>50%),非国际合作论文的影响力高于国际合作论文的影响力(FN-FD<0)。具体是指中国在该学科掌握一定的核心科学基础,即使在大量的国际合作中也可发挥主导作用,该类包括心理学与生理学3个学科。其中,依附型学科和追赶型学科约占22个ESI学科的90.91%,是中国基础研究薄弱所在;领先型学科和主导型学科约占22个ESI学科的9.09%,是中国基础研究能力相对较强的学科。

图2 22个ESI学科的分类图

2.2 中国基础研究的主要国际合作伙伴分析

2.2.1 主要国际合作伙伴识别

由以上分析可知,国际合作研究在4个学科类型中对基础研究能力的影响有所差异,而合作伙伴在国际合作研究中发挥重要作用,因而有必要对国际合作网络中的合作伙伴进行研究。研究选用了与中国国际合作累计频次排名前15个国家作为研究对象,依次是美国(6 290篇)、澳大利亚(1 982篇)、英国(1 654篇)、德国(1 234篇)、新加坡(1 015篇)、加拿大(961篇)、日本(888篇)、沙特阿拉伯(697篇)、韩国(673篇)、法国(668篇)、西班牙(553篇)、意大利(524篇)、荷兰(442篇)、瑞典(441篇)、瑞士(423篇)。由于追赶型、依附型、领先型、主导型学科中高被引论文总量不同,对比各学科类型中合作国家与中国合作频次难以反映出各学科类型国际合作的特点,研究通过构造合作国家与中国合作频次与该学科类型高被引论文总量的比值Rmr,反映4类学科类型的国际合作偏好,计算公式为

(1)

式中:Nm表示m类型学科的高被引论文总数;Fmr表示排名为r的国家在m类型学科中与中国合作研究的论文数量。m的取值为1、2、3、4,分别代表追赶型、依附型、领先型和主导型学科;r的取值为1~15,分别代表排名为r的国家。

如图3所示,从学科类型的角度,中国与德国、新加坡、加拿大、日本、韩国、法国、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士在国际研究合作中,依附型学科的国际合作率位列4个学科类型之首,表明中国在依附型学科中基础研究能力不足,更倾向于广泛的国际研究合作获取该学科的研究前沿。从合作伙伴的角度,美国与中国在4个学科类型中合作比例显著高于其他国家,美国是中国基础研究中的最重要合作伙伴。

图3 4个学科类型中重要国际合作研究伙伴的分布情况

2.2.2 主要国际合作伙伴分布特征研究

为了深层次反映各国在合作网络中的分布,本文对各国在4个学科类型中国家合作网络的中间中心度进行了研究。中间中心度反映某个主体在多大程度上位于合作网络中其他主体的中间以发挥着“中介”的效应[27]。由于研究中各学科类型的国家合作网络有所差异,因此采用相对中间中心度以比较不同网络中各国的中间中心度。相对中间中心度取值为0~1,取值越大表明该国对中国与其他国家合作的“中介”作用越显著,结果见表4。美国在追赶型、依附型、领先型和主导型学科中的相对中间中心度位列首位,分别为0.02、0.03、0.10和0.02,表明美国积极参与到中国与其他国家的国际合作研究中,并在一定程度上发挥着“中介”的作用。其他国家如澳大利亚、英国、德国等虽然在一定程度上参与到中国与其他国家的研究合作中,但在不同学科中其相对中间中心度取值不同,“中介”的作用具有显著的差异性。

表4 4个学科类型中重要国际合作伙伴的相对中间中心度

2.3 主要国际合作伙伴对中国基础研究的影响力分析

2.3.1 模型设定

为了研究在4个学科类型中与中国进行国际研究合作的主要国际合作伙伴对该学科基础研究产出的影响力,以单篇高被引论文为研究对象,在追赶型、依附型、领先型和主导型学科中进行分析。各变量解释如下。

因变量:被引次数是反映科研论文影响力和创新力的重要指标。在研究中,CTim表示m学科类型中第i篇高被引论文的被引用频次。

自变量:国际合作伙伴作为自变量,并引入虚拟变量。即xrim表示m学科类型中第i篇高被引论文是否是中国与排名为r国进行的国际合作研究,若取值为1,表示与该国进行国际合作研究,若取值为0,表示未与该国进行国际合作研究。

控制变量:根据Bornmann和Daniel[28]、Hsu和Huang[29]、Ding[30]和Padial 等[31]的研究,论文作者的数量、论文所包括的信息、论文所属领域、论文发表时间等因素会对高被引论文被引频次产生影响。

AUim表示m学科类型中第i篇高被引论文的作者数量。

PGim表示m学科类型中第i篇高被引论文的长度,测量指标为论文的页码数,用以反映该论文所包括的信息。

PYim表示m学科类型中第i篇高被引论文发表的时间。各变量描述性统计见表5。

表5 变量描述性统计

在模型选择中,采用普通最小二乘回归方法并构建计量模型。CT、AU、PG取值的方差较大,对相应的变量取自然对数以降低其离散趋势。将追赶型、依附型、领先型和主导型学科的变量汇总,各变量间的相关分析见表6。当m取1、2、3、4时,分别在如下方程中进行回归分析:

(γmln AUim+μmln PGim+μmPYim)+ε

(2)

表6 Spearman相关系数

2.3.2 回归结果

为了消除模型中存在的异方差,研究采用了稳健标准误的回归结果。在追赶型、依附型、领先型和主导型学科回归模型中的F检验值均满足0.000的显著性;R2分别为0.561、0.627、0.766、0.801,表明回归模型拟合良好;方差膨胀因子(VIF)分别为3.32、4.01、8.06、7.02,均小于10,表明各模型中的多重共线性在可接受的范围之内。

回归系数见表7。在追赶型学科的回归结果中,美国、英国、新加坡、日本、瑞典和瑞士等合作伙伴对国际合作论文被引次数的显著性系数分别为0.052、0.068、0.152、0.062、0.155、0.119,表明其对国际合作论文的影响力具有正向影响作用;意大利和荷兰对国际合作论文被引次数的显著性系数分别为-0.132、0.126,表明其对国际合作论文的影响力具有负向影响作用;其他合作伙伴的影响作用不显著。在依附型学科的回归结果中,新加坡、日本等合作伙伴对国际合作论文被引次数的显著性系数分别为0.109、0.121,表明其对国际合作论文的影响力具有正向影响作用;其他合作伙伴的影响作用不显著。在领先型学科中,新加坡、加拿大、日本、法国对国际合作论文的显著性系数分别为-0.352、-0.217、-0.191、-0.675,其在与中国进行国际合作研究中对产出的影响力是负向;瑞士的系数为0.064,满足1%的显著性水平,表明瑞士对国际合作论文的被引次数具有显著的正向影响作用;其他国家的影响作用不显著;在主导型学科中,新加坡的系数分别为-2.462,满足5%的显著性水平,表明其对国际合作论文的影响力具有负向作用;意大利的系数为1.754,满足1%的显著性水平,表明意大利对国际合作论文的被引数量具有正向影响作用;其他国家的影响作用不显著。追赶型、依附型、领先型和主导型学科的国际合作研究产出影响力受到合作主体的作用方向存在差异性,其内在机制在于:在追赶型和依附型学科中,合作主体的正向作用提升了中国薄弱基础研究领域的科研产出影响力;而在领先型和主导型学科中,中国自主研发能力较强,对国际合作伙伴进行有效的知识溢出,提升了合作方的基础研究能力。

表7 回归系数

3 研究结论与启示

研究以NSFC在2012—2021年资助的22个ESI学科高被引论文为中国基础研究的数据源,通过22个ESI学科的基础研究国际合作研究现状分析、基础研究能力分类、基础研究主要国际合作伙伴分析和其对基础研究的影响分析,可得到如下研究结论:①在22个ESI 学科中,中国目前处于追赶阶段的学科是材料科学、工程学、化学、环境与生态学、临床医学、免疫学、农业科学、生物学与生物化学、数学、微生物学、植物动物科学;依附型学科是地球科学、多学科、分子生物学与遗传学、计算科学、经济与贸易、空间科学、神经科学与行为学、物理学、一般社会科学;领先型学科是药理学与毒理学;主导型学科是心理学与生理学。其中,追赶型学科和依附型学科是中国基础研究薄弱所在,并且依附型学科更倾向于广泛的科技合作来提升基础研究影响力;领先型和主导型学科是中国基础研究能力较强的学科。②在4个学科类型中,美国是中国基础研究中最重要的合作伙伴,且在一定程度上是中国与其他国家形成合作关系的“中介”。③在4个学科类型中,国际合作在一定程度上提升了追赶型和依附型学科科研产出的影响力,但在领先型和主导型学科中作用不显著。以上研究结论对于提升我国基础研究能力具有理论意义和实践意义,主要体现在:

在理论上,通过国际合作依存度以及国际合作影响力与非国际合作影响力的对比分析能为各学科自主基础研究能力进行有效判断。中国在领先型、主导型、追赶型和依附型学科中自主基础研究能力依次减弱,因此在提升基础研究能力时应有所侧重。重点突出对基础研究能力薄弱学科的支持,加强对生物学与生物化学等追赶型和依附型学科的投入力度,建立持续的投入增长机制,提高这些学科的原始创新能力;稳定支持植物动物科学等领先型和主导型的优势学科,加强研发产出水平及其影响力,从而从整体上提升中国基础研究能力。

在实践上,主要伙伴在国际合作中的作用机制能为中国基础研究国际合作布局提供新思路。美国等国家在追赶型和依附型学科中对中国基础研究具有正向的作用,而目前中美关系持续低迷,国际合作研究走向不明,在此背景下中国基础研究国际合作布局应根据学科属性 “因地制宜”,采取差异化的战略。在领先型和主导型学科领域,加大国际合作力度,促进提高国际合作产出和创新影响力,增强对合作伙伴的有效知识溢出,推动国际合作深入化。在追赶型和依附型学科领域,要优化国际合作布局,拓宽国际合作渠道,强化与提升中国基础研究能力的国家合作强度,更为重要的是要加强中国自主研发能力,降低对国际合作的依赖程度以降低国际政治局势变动对中国基础研究的负向影响,从根本上解决中国基础研究不足的问题。