农民权视域下的我国生物安全立法

李一丁

目 次

一、引言

二、农民权、生物安全与种质资源

三、生物安全反向立法现状与代际更迭

四、农民权实现与生物安全法续造

五、结语

一、引言

近段时间以来,生物安全议题又重回公众视野并受到广泛关注,最高立法机关也以最快速度通过《中华人民共和国生物安全法》(以下简称《生物安全法》)。①参见陶宏林,刘静波:《中华人民共和国生物安全法》,载全国人大网:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/bb3bee5122854983a69acf4005a66059.shtml。20 世纪90年代伊始,我国理论界开始关注生物安全议题。②以“生物安全”为关键词搜索中国知网,最早文献为陈宁庆于1995年在《人民军医》发表的《生物危害和生物安全》一文。随着时间推移,无论是研究视野,还是观点立场均存在局限和不足,如结合农民权审视生物安全法样态、要素、内容、风格、趋势等。本文尝试从农民权视角出发探讨如何推动《生物安全法》实施。

二、农民权、生物安全与种质资源

农民权表述分别限于《粮食和农业植物遗传资源国际条约》(以下简称《粮农条约》)、《保护植物新品种国际公约》(以下简称《植物新品种公约》)和其他国际条约、议定书和规范文件。理论界多从广义和狭义两个层面解读生物安全,主流观点认为两者区别为“……产生原因殊异……”。③于文轩:《生物安全立法研究》,清华大学出版社2009年版,第17 页。各国际公约、议定书、国际组织鲜少直接将生物安全与农民权议题并行讨论,但仍可通过种质资源发现上述议题可能联系。

(一)农民权国际法流变

《粮农条约》农民权英文表述为Farmers' Rights,④《粮农条约》中Farmers' Rights 的中文为“农民权”,很容易与常规意义的“农民权”表述发生混淆,但其本质为农民及群体保留、获取、使用、交换种质资源相关权利束。具有一系列权能要素。农民权表述最早出现在1986年联合国粮食及农业组织植物遗传资源委员会工作组报告。《粮农条约》第9条第2款系“农民权”规定,共涉及保护传统知识、公平进行惠益分享、参与育种事务决策、留存种质资源权利等四项权能。⑤参见《粮食和农业植物遗传资源国际条约》,载联合国粮食和农业组织官网2004年6月29日,http://www.fao.org/3/a-i0510c.pdf。

《植物新品种公约》共有三个版本供各缔约国任意选择适用。《植物新品种公约》(1961年/1972年版)并未明确提到农民权,《植物新品种公约》(1978年版)第9条第1款提到植物育种者权利实施受到公共利益限制。⑥参见UPOV Secretariat,载UPOV 官网:http://www.upov.int/upovlex/conventions/1978/w_up780_html#_9。《植物新品种公约》(1991年版)设定植物育种者权适用例外情形,包括强制性例外(Compulsory exceptions)与非强制性例外(Optional exceptions)。非强制性例外可供各缔约国灵活处理,这些内容与农民权存在关联。⑦参见UPOV Secretariat,载UPOC 官网:http://www.upov.int/upovlex/convetions/1991/w_up911_html#_15。

联合国人权理事会于2018年通过《农民和农村地区其他劳动者权利宣言》。⑧参见《联合国通过〈农民和其他农村地区劳动者权利宣言〉》,载联合国官网:http://news.un.org/zh/story/2018/12/1025081。该宣言有三项权利与种质资源相关,即第5条(可持续适用自然资源权利)、第18条(养护和保护自己使用管理资源权利)和第19条(使用自己的种子或自行选择当地其他种子并决定想要种质作物和品种权利),预示其已作为准人权类型出现。该宣言第20条规定种子权应由国家履行生物多样性保护义务保障,该宣言也是迄今为止首次直接规定农民及群体保留、繁育、生产、销售种质资源权利的国际软法文件。

《粮农条约》《植物新品种公约》《农民和农村地区其他劳动者权利宣言》农民权表述不论在主体、客体、内容等方面均存在明显差别,如表1 所示。

表1 《粮农条约》《植物新品种公约》《农民和农村地区其他劳动者权利宣言》农民权权能要素对比

无论粮食和农业植物遗传资源,抑或植物新品种再生种、实质衍生种、近缘种等,或者具有种质资源的内质,或者作为种质资源表现形式,它们共同构成农民权权能物质来源,农民权权能要素也与种质资源直接相关。上述国际法律文件可见农民权并非个体权利而具群体性特征。鉴于此,本文将“农民权”界定为农民及群体因繁殖、育种保留、获取、使用、交换种质资源天然、固有、法定、专属权利。⑨如果没有特别提及,本文所有“农民权”表述等同于农民及群体保留、获取、使用和交换种质资源相关权利。此处农民权具如下特征:(1)种质资源为物质基础。种质资源与农民及群体关系似生产力与生产资料关系,种质资源对农民及群体重要性毋庸置疑。(2)天然存在专属农民及群体。这种权利类型不以法律文本出现而变化,因内在内容特别反衬主体身份专属,只有从事种质资源相关行为或者活动的农民及群体才配用。(3)以繁殖、培育种质资源为职责。该项职责通过保留、获取、使用、交换种质资源体现,这些活动基于农民及群体长期对自身生产、生活总结、发扬和传承,亦反映农民及群体逐步形成人与自然、环境、生态系统的认识和判断。

(二)生物安全形态界分

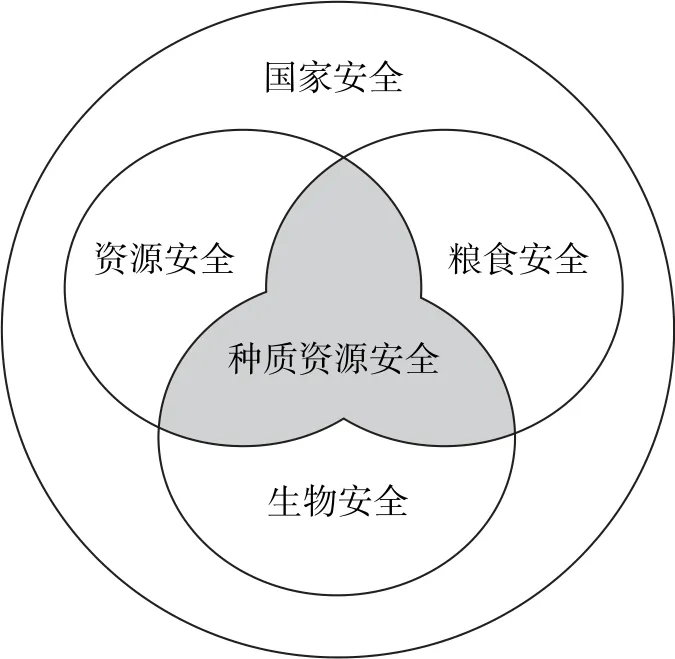

与生物安全密切相关的其他国家安全类型有资源安全、粮食安全、生态安全。有学者将资源安全解读为:“一个国家或地区可以保质保量、及时持续、稳定可靠、经济合理地获取所需的自然资源及资源性产品的状态或能力。”⑩谷树忠,李维明:《实施资源安全战略 确保我国国家安全》,载人民网:http://theory.people.com.cn/n/2014/0429/c40531-24955100.html。此处安全更多的是结合资源获取、开发和利用所围绕(国际国内)环境、(政策法律)条件和(政府、市场、生态)影响所作评价,即一国资源获取、开发和利用是否以及如何受到前述环境、条件影响决定该国资源安危。粮食安全在联合国粮食和农业组织某份报告中被解读为:“只有当所有人在任何时候都能够在物质上和经济上获得足够、安全和富有营养的粮食来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好时,才实现粮食安全。”⑪《世界粮食安全和营养状况:防范经济减速和衰退》,载联合国粮食和农业组织官网:https://www.fao.org/publications/sofi/2021/zh/。生态安全则是指生态系统及其组成部分稳定且不受干扰的状态。

资源安全、粮食安全、生态安全、生物安全等国家安全类型存在手段和目的、包含和被包含两种关系。具体而言:(1)实现粮食安全必须以资源安全、生态安全和生物安全为前提,如粮食生产依靠水资源、土壤资源和大气资源并仰赖健康的生态系统,拒绝生物技术谬用,并能够抵御外来物种入侵。(2)粮食安全存续为确保资源安全、生态安全提供相应的物质保障,缺乏足够、充分的粮食供给亦将改变现有资源安全甚至生态安全状态。(3)通过维系生物安全,粮食安全、资源安全将在某种程度上趋向稳定进而提高经济效益产出,如实现粮食大丰收和传统资源、新兴资源合理递补与适度替代。(4)生态安全、资源安全状态亦将影响生物安全。生态环境恶化、资源消失、枯竭和灭绝、生物多样性破坏亦将影响生物安全。生物安全部分涉及生态环境等生态安全要素,生物安全与生态安全之间存在包含和被包含关系。

(三)种质资源:农民权与生物安全连接点

“种质资源”概念已在《中华人民共和国种子法》(2000年通过,2015年第三次修正,以下简称《种子法》)得到确认。本文将“种质资源安全”界定为具有栽培、繁殖功能的天然或人工植物遗传材料不受侵害、干扰和损失的稳定状态。在总体国家安全观指导下,实现粮食安全、资源安全和生物安全等多重安全类型至为关键即实现种质资源安全。至此,可将种质资源安全作为连接点整合资源安全、生物安全、粮食安全等各国家安全类别关系,如图1所示。

图1 国家安全、资源安全、粮食安全、生物安全、种质资源安全关系图

种质资源安全和生物安全关系如下所述:(1)种质资源安全为生物安全基石。不同于动物资源、微生物资源等其他生物资源要素构成,以种质资源为核心的植物资源长期被视为生物产业发展、生物技术研究物质材料来源。(2)种质资源安全为生物安全法价值追求。生物多样性保护已被生物安全法确认为立法目标之一,种质资源安全在粮食和农业领域作为保护生物多样性抓手维系物种内、物种间生物多样性。(3)种质资源利益为生物安全内核。农民及群体通过实现种质资源利益间接确保生物安全。农民及群体种质资源相关利益包括但不限于生存发展、存续保留、交易互换、科学研究、商业开发等(见图2)。

图2 农民权、种质资源安全和生物安全关系图

农民权与生物安全关系可从下列面向拆解:(1)确认、实现农民权对生物安全施予间接保障。即使全球生产加工配置、各国社会分工不同导致农民及群体活动范围(局限于土地)、行为对象受到限制(局限于种质资源),它们仍通过不间断、长时间、多周期调节和平衡农业生物多样性确保粮食安全、资源安全以间接实现生物安全。(2)生物安全法对农民权能延展扩张。农民及群体需要因应转基因技术渗透乃至滥觞背景下选种、育种、留种、弃种,不仅关涉农民及群体自身经济收益,还对生存环境、生态系统造成影响甚至带来改变。这对一国生物安全法提出新要求,如是否允许农民及群体拒绝选育转基因技术种质资源,是否同意农民及群体满足转基因技术及产品推广适用知情权、参与决策权、建议权并主张惠益分享或其他利益。上述观点进一步转化为如下诘问:(1)如何从政策、法制层面承认种质资源与生物安全关联?(2)是否以及如何从生物安全法置入农民权并与其他法律保持协调衔接?

三、生物安全反向立法现状与代际更迭

《卡塔赫纳生物安全议定书》生效实质推动各国生物安全立法。由于直接适用转基因技术或者产品,这些法律也称为“生物安全正向立法”或者“第一代生物安全法”。尽管如此,仍有些国家或者淡化生物安全议题而凸显农民权价值,或者拒绝生物技术侵蚀转而强调农民权意义,这些国家相关法律可称“生物安全反向立法”。⑫这种生物安全反向立法模式是否可称为“第二代生物安全法”,笔者不敢轻易下结论。从理想主义法治观来看似乎还有差距,但这至少代表一种与第一代生物安全法完全不同的思路和品格,也具有发展成为第二代生物安全法的态势。

(一)生物安全反向立法现状

不同国家生物安全反向法律表现形式呈现形态、内容、模式差异,此处仅选印度和委内瑞拉两个样本考察。

印度该领域法制创新与规范实践由传统农业种质资源大国定位、大量小规模及“……边缘地位农民所处艰难困境……”、⑬刘旭霞、英玢玢:《印度转基因生物安全监管的法律思考》,载《安徽农业大学学报(社会科学版)》2015年第4 期。生物技术及产品引入与发展给该国种质资源安全消极影响和不良后果等因素共同造就。该国于2001年通过《植物育种者与农民权保护法案》,并于2003年通过实施细则。虽然颁布大量生物安全技术规则,⑭Marinalini Kochupillai,The Indian PPV& FR Act,2001:historical ad implementation perspectives,11 Journal of Intellectual Property Rights:89(2011).印度一直无专门生物安全法。《植物育种者与农民权保护法案》(2001)第2条B 项认为农民及群体也属广义育种者,农民品种(Farmer's Variety)即农民及群体育种对象,包括传统培育进化品种和野生近缘种、当地品种或拥有传统知识品种。该法案从实体和程序两个面向为农民及群体提供法制保障。某学者对实体权利类型概括如下:“……农民及群体权利包括基本权利、特殊权利和豁免权利三类。基本权利包括保留、使用、交换和售卖所保护品种权利、经注册品种和地方品种开发新品种主张惠益分享权利等。特殊权利包括对低于或不符合育种者有关繁殖材料形状承诺主张索赔权利、保护与保存地方品种和野生近缘种过程中作出贡献的农民及其群体接受表彰权利。豁免权利则是指因过失犯罪农民及群体免受刑事处罚的权利。”⑮Raishree Chandra,Farmers' Rights in India:“Globally Sui Generis”,6 South Asia Chronicle:127(2016).该法案在起草初期考虑植物新品种保护与生物安全维持可能联系,即“在该国控制以植物新品种方式可能引入遗传使用限制技术或终止子技术等生物技术(适用)。”⑯Sudhir Kochhar,How effective in sui generis plant variety protection in India:some initial feedback,15 Journal of Intellectual Property:274(2010).此外,植物新品种和农民权保护机构主席选派和任命选举委员会成员包括生物技术部秘书,表明上述行政机关负责人选任间接受到生物技术影响。⑰FAO,Accessed February 2023,http://extwprlegs.fao.org/docs/pdf/IND170572.pdf。

委内瑞拉《人民植物种子法案》(2013)明确反对转基因技术及产品并为农民权提供制度保障。“该法将对杂交种子进行管理并阻止本国转基因种子研究、生产、进口和分配。”⑱TELESUR/NS-DB-MK,Venezuelan parliament approves new anti-gmo seed law,Accessed February,2023.http://www.telesurenglish.net/news/Venezuelan-Government-Approves-New-Anti-GMO-Seed-Law-20151223-0010.html.该法案也是委内瑞拉政府首次在满足本国现实需求前提下形成独特精神财产的必然结果,“……将农业知识、妇女经验、非洲后裔和其他处于边缘地位的农民群体视为该国粮食安全之根基,这也意味着应将该国种子、传统耕作方式以及烹饪实践(技术)进行保存”。⑲Council on hemispheric affairs,Venezuelan and the battle against transgenic seeds,Accessed February 2023.http//www.coha.org/Venezuelan-and-the-battle-against-transgenic-seeds.该法案设置多重立法目标,如实现粮食安全、种子安全;宣布委内瑞拉为没有生物专利及衍生物产品的安全领土;农民、生产者、各种集体机构和社会企业以民主方式获得必要资源;恢复农村状态、使农民生活条件质量得到改善等。该法案要求国家种子研究所开展种子研究、生产、认证、销售、检查、登记等事项,部分职责关涉生物安全。该法案承认农民或土著人民种子,如第8条第42款将特征归纳为存在于大众参与和主导的农民社区,运用农民经验及选种技术并产自农业生态管理系统,历经世代相传且仍保持活力与纯度,得到官方重视、认可和监督。⑳本部分未标记参考文献来源的内容均为作者依据委内瑞拉《人民植物种子法案》(2013版,原文为西班牙文)翻译内容整理而成。

循上所述,印度将农民权设为对应植物新品种权新型权利,不仅对权能要素精雕细琢,还对实现程序详尽构思。该项权利意义即确保农民及群体拥有自己繁育种质资源同时实现种质资源安全(生物安全,笔者注)。该项权利主体、边界、范围和对象与植物新品种权存在霄壤之别使得农民及群体成为该国生物安全治理重要参与主体。委内瑞拉虽未新设农民权,但将农民、种质资源、生物安全、生态系统等要素整体置入种子法制进程,通过鲜明立法目的引导原则和制度展现农民权以维护粮食安全、种质资源安全和生物安全。两国从反向立法角度验证农民权与生物安全关系,标示各国、地区农民权可能具有的不同依据与权源。“农民权的实现被认为与各种法律形式有关……如种子法、植物新品种保护法、种子认证管理、分类管制法规、生物勘探法律或法规、保护和可持续利用生物多样性法律、土著居民和传统知识法律等有关。”㉑《对所提及落实第九条“农民权”材料的审查及关于落实第九条报告》,载联合国粮食和农业组织官网2015年10月9日,http://www.fao.org/3/a-mo440c.pdf。不管一国对生物技术采取何种态度,是否拥有生物安全法,通过法律规范——不管是生物安全专门立法抑或其他领域法律——澄清厘定农民权与生物安全关系具有需求必要性和现实可能性。

(二)第一代生物安全法的特点缺陷

以转基因生物安全技术为对象的第一代生物安全法初步形塑生物多样性全球治理形态,并促成全球生物安全法律管制趋势。此阶段生物安全法具有下列特征:(1)以风险预防为原则。风险预防理念以科学理性、技术理性为立论前提,注重运用规则、规范应对克服技术不确定性。围绕该原则建构法制样态侧重生物技术行为或者活动的前端治理,如对转基因技术及产品获取开发利用采取预防、评估、监督措施,忽视生物技术谬用、外来物种入侵、生物武器使用法律后果认定、评估、鉴定和损害赔偿等议题。(2)关注行政权力配置。《生物安全议定书》第19条、第20条要求各缔约国设置国家主管机关、国家联络点和信息交流与生物安全资料交换所等,这些部门几近成为第一代生物安全法常设标配。(3)侧重实现程序正义。转基因技术及产品推广适用需经严格自然科学专业评估,法律通过设置步骤、提供方案防范,识别并管控生物安全风险。

从农民权与生物安全关系审视第一代生物安全法,大致存在下列缺陷:(1)忽略特殊群体权利关照。各国、各地区生物安全法多忽视农民及群体等特殊主体权利确认、保障和救济,这一方面与农民权产生和存在特定国际法律背景、场域有关;另一方面受制于农民及群体与生物安全关联认识程度。(2)忽视多元共治治理格局。各国、各地区生物安全法强调行政管制,这也导致“有组织的不负责任”问题出现,即“……借助设定技术标准的权力,将由为数不多的几个人对公众应当接受多大的风险、承受多大的损害、忍受多严重的污染作出决定,这种做法是不公平和不民主的”。㉒王子灿:《生物安全法—对生物技术风险与微生物风险的法律控制》,法律出版社2005年版,第55 页。此外,生物安全行政管制尚存在诸多盲区与禁地,加之生物安全阈值㉓所谓生物安全阈值是指触发人类关注和处理生物安全议题的临界值,它由生物安全类型、对象和范围组成。生物安全不同类型、对象和范围不同排列组合所形成的阈值各为不同。存在多样性,允许其他主体融入生物安全治理形成多元共治为大势所趋。

(三)第二代生物安全法的演进创新

各国、各地区行将迎来第二代生物安全法变革与挑战。农民权视角下第二代生物安全法功能是什么?它应当坚持何种价值取向?它还应当关注哪些议题?

第二代生物安全法应强化种质资源安全功能效用。转基因技术谬用、动植物疫情显现、外来物种入侵等改变种质资源内部原有结构与特征以及种质资源间相伴相生原初秩序。凸显种质资源安全功能亦将重新框定生物安全法主要调整对象,如以转基因技术及产品推广适用形成技术转让、监管、适用、损害法律关系。如以防范动植物疫情、外来物种入侵形成国内申报、登记、检疫以及国际合作法律关系。

第二代生物安全法应实现“人本主义”理念回归。科学理性、技术理性使得法律成为单一治理工具并滋生“工具主义”理念。“人本主义”要求法律回归赋予权利、创设义务和明示责任本真状态,在关注生物技术和风险法律调适同时,留意各参与主体、利益相关方权利主张和利益诉求。生物安全立法坚持“人本主义”立法理念不会改变科学理性、技术理性特质,因为技术理性、科学理性需要满足和实现人的基本利益需求。

第二代生物安全法应坚持全过程多元化治理模式。全过程指生物安全法律治理范围逐步从前端挪移至包括前端、中端和后端的步骤、环节和场合。全过程治理模式:“……更加侧重于实现现代生物技术可持续发展、预防消极后果发生的程序……”㉔于文轩:《生物安全立法研究》,清华大学出版社2009年版,第171 页。这种模式引入将改变第一代生物安全法“一刀切式”聚焦治理前端弊病,治理视野延伸将增加并提高法律适用张力与弹性。生物安全法并非解决生物安全技术问题、应对生物安全风险唯一方案。如以野生动物相关行政管理为例,“……实践中涉及的主要是生态环境、市场监督、农业、卫生健康、公安、海关等部门……”㉕秦天宝:《生物安全立法模式之实证考察:比较法的视角》,载《吉林大学社会科学学报》2013年第5 期。

“……决定各国生物安全立法模式的主要因素,是各国对生物技术及其安全性的理解及各国生物技术战略导向”。㉖于文轩等:《论野生动物管理法制机制之完善——以制度风险为视角》,载《南京工业大学学报(社会科学版)》2020年第5 期。《生物安全法》宜在兼顾其他国家安全法基础上协同施行。生物安全法亦与国际法、农业法、医事法、国家安全法、军事法相关,“……保障生物安全需要综合运用多种法律手段乃至伦理手段与技术手段。正因为如此,生物安全法特别强调和重视法律之间的协调和配合”。㉗刘长秋:《生物经济视野下的生物安全问题及其立法对策研究》,载《中国人口·资源·环境》2010年第5 期。

四、农民权实现与生物安全法续造

农民权设置、确认、保障和救济是创制第二代生物安全法全新视角,种质资源安全保障实现要求生物安全法为农民权创制预留空间。同时考虑农民权实现与生物安全法续造将使两者关系从应然走向实然,亦将丰足、抬高和增益生物安全法目的效能、价值机能和实践动能。

(一)当前生物安全法农民权设置缺漏

经过多年发展,我国初步建成以转基因技术为主要调整对象的生物安全法律体系,包括《农业转基因生物安全管理条例》(2001年通过,2017年第二次修正,以下简称《管理条例》)等行政法规和部门规章,进而完成“第一代生物安全法”进程。除了位阶较低外,上述法律表现形式还普遍缺乏对农民权的关注与回应。这种现象既与长期坚持个别、单向、一元行政监督管理——以农业行政主管部门为主的农业转基因技术调整控制架构有关,又与我国选择加入的《植物新品种公约》版本并未提到农民权,且尚未加入《粮农条约》等国际公约缺乏履约需要有关。

农业行政主管部门主要通过行政许可、行政处罚对农业转基因生物技术、产品研究、试验、生产、加工、经营、进出口等环节实施监管。在监管过程中,公权力机构不太关注农民及群体想法和意愿,甚至逼迫农民及群体改变、放弃种质资源原有认识、行为模式甚至方案选择,农民权频繁受到干预和侵害。农业生物多样性、种质资源安全、生物安全也因此受到影响、干扰乃至冲击。

“……作为一部旨在维护国家生物安全的政策性基础性法律”,㉘秦天宝:《〈生物安全法〉的立法定位及其展开》,载《社会科学辑刊》2020年第3 期。《生物安全法》所涉法益不仅包括生态环境系统平衡,亦包括人身财产健康,农民权显然属于涵摄范围。遗憾的是,《生物安全法》尚未提到农民权,第八章生物安全能力建设并未对农民及群体参与、加入生物安全相关行为或者活动能力要求、标准和条件进行设定。后生物安全法时代似可通过生物安全法律体系化保障实现农民权,具体包括种质资源安全理念要素体系化贯彻、生物安全法内部规范体系化和生物安全法与其他法规范体系化。

(二)实现农民权意旨生物安全法体系化

实现农民权首先应将种质资源安全作为理念和要素贯穿包括生物安全法在内的法律创制、实施过程。种质资源安全与自然资源国家主权、国家种子主权观念具有一定联系。自然资源国家主权系二战结束维系全球和平稳定发展的重要国际法价值归宿,国家种子主权观念在《种子法》第三次修改过程中得以呈现。严格意义上说,种质资源并非自然资源、生物资源(生物资源属于自然资源),也并非完全等同生物遗传资源,但国家种子主权观念的倡扬至少意味着种质资源因归于生物资源进而类推适用自然资源国家主权学说规则和要件。当代种质资源安全不仅包括种质资源自身安全(包括种质基因、种质资源、功能单元等),还含蕴种质资源相关农民及群体安全。农民及群体是最熟悉、了解当地种质资源主体,它们的权益减损或者剥夺、数量消亡均会影响种质资源安全。

其次可在时机成熟时通过规范性文件为实现农民权提供路径参照。本文认为这些路径包括:(1)农民及群体选择或拒绝选育、繁殖、生产、销售生物技术种质资源及产品权利。该项规定目的为孕育农民及群体生物安全治理意识,减缓生物安全法案过度技术理性,体现人文理性。(2)农民及群体参与生物技术及产品听证、决策权利。该项权利不仅是我国环境法基本原则——公众参与原则在生物安全法领域具体表现,亦在《世界人权宣言》《经济、社会和文化权利公约》《粮农条约》等国际公约、法律文件,以及典型国家生物安全法中被反复提及强调。“……更为根本的(策略)是邀请农民加入到包括转基因作物开发、测试、商业化过程中。很显然,农民参与所有阶段将会帮助作出更好的决定。”㉙Hossein Azadi,et al.,Genetically modified crops and small-scale farmers:main opportunities and challenges,Critical Reviews in Biotechnology,2015,p.7.“越来越多(证据)表明,社会和农民相关组织在作物改良过程中起到关键角色并将参与种子政策形成过程。”㉚FAO,VoluntaryGuidelines for National Seed Policy Formulation,Accessed February,2023,http://www.fao.org/3/a-i4916e.org.农民参与听证、决策权可能包括:“……在法律起草和政策制定任何阶段参与协商权利;提出意见和批评权利;提交建议权利……”㉛Chee Yoke Ling,et al.,Farmers' Rights to Participate in Decision-making:Implementing Article 9.2(c)of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture,Accessed February,2023.http://www.apbrebes.org/files/seeds/files/PE_farmers%20right_9-16_def-high.pdf.我国应考虑转基因技术及产品推广适用关键过程,如转基因技术及包含该项技术种质资源(包括植物新品种)评估、试验、推广和适用环节邀请农民及群体参与并允许提出意见、发表建议。

《管理条例》等法规、部门规章为农民及群体涉足农业转基因技术及产品获取开发利用全过程提供实施前提和实现基础。《管理条例》立法目的述及:“保障人体健康和动植物、微生物安全”,该项规定暗含农民权部分意涵。结合篇章结构分析,可从研究实验部分添置相关规定。第9条转基因生物安全委员会规定存在成员身份过于单一问题,有必要赋予农民及群体参与主体资格或者提供足够、充分和完整信息、资讯渠道以便了解、知晓农业转基因技术或者产品境况与动态。第23条是转基因生物生产加工阶段补救规定。结合文义和体系解释,农民及群体属“生产者、加工者”应为题中之义。在下位法律设置程序性权利一方面可为司法实践提供暂时裁判依据;另一方面某种程度倒逼上位法尽快完成农民权权利确认。

农民及群体因生物技术及产品选育、繁殖、生产、使用损害救济权利是立法机关较易无视却能切实保障农民权的一项附属性权利。农民及群体是接触生物技术及产品频次最高,但权益最易受损的主体。生物技术及产品推广、适用导致基因污染(Gene Pollution)对农民及群体财产,生物技术及产品直接或间接引致人身损害如何救济等问题均应考虑。尽管农民及群体同意选育、繁殖、生产、使用生物技术及产品造成损害适用自担风险原则,我国理论界对其他财产、人身健康损害救济适用物权法㉜参见阙占文:《转基因作物基因污染受害者的请求权》,载《法学研究》2015年第6 期。抑或侵权责任法㉝参见王康:《基因污染的侵权法意涵》,载《兰州学刊》2014年第12 期。仍存争议,这也一定程度限制《民法典》适用。以基因污染为中介生物技术及产品直接或间接损害对象包括人身利益、财产利益等私人利益和生态环境等公共利益、国家利益,受害者包括单个农民或者群体,乃至社会和国家。本文初步看法是直接损害农民及群体权益的生物技术及产品相关行为或者活动只有经过监测、评估、确认程序才能考虑究竟属于环境侵权(包括环境污染和生态破坏)还是产品侵权,进而适用相应归责原则。间接损害农民及群体权益的生物技术及产品相关行为或者活动适合通过企业环境保险、建立共同基金等社会化方式来分配并承担责任。

五、结语

现阶段,我国应在主动顺应全球生物安全法代际交替趋势前提下,于生物安全法后续创制完善进程进行法律性质自我认知、立法理念自我转变、治理模式自我调整以满足契合生物安全治理理论需求与现实需要。此过程需再次强调如下认识:首先,归属我国国家安全范畴的生物安全与其他国家安全呈现手段与目的、包含与被包含两大关系。其次,以应对和解决转基因技术及产品推广适用的第一代生物安全法存在忽视特殊群体权利关照、忽略多元共治治理格局等缺陷。再次,农民权确认、实施和救济既属于人权问题,也属于民生问题,亦将间接影响我国生物安全法律治理体系和治理格局。最后,我国第二代生物安全法应突出作为生物安全外延的种质资源安全功能定位,尝试创设农民权实现路径、补强配套法律规范以实现生物安全法代际更迭。