浙江省海洋牧场建设管理若干问题思考

毛梦盼,蔡厚才,叶永丰

(1.浙江海洋大学水产学院,浙江 舟山 316022;2.温州永丰南麂海洋牧业有限公司,浙江 温州 325400;3.中国农村专业技术协会浙江平阳大黄鱼科技小院,浙江 温州 325400;4.南麂列岛国家海洋自然保护区管理局,浙江 温州 325400)

当前,浙江海洋强省建设已进入新发展阶段,各地正在竞相谋划大平台、大项目、大产业,奋力打造现代化先行和共同富裕示范区。海洋牧场作为一种海洋经济新业态,投资大,技术含量高,极具发展潜力,已成为我国应对近海生态环境恶化和渔业资源衰退的有效手段,也是实现海洋生态文明和海洋强国战略的重要途径[1-2],有望成为浙江海洋强省建设工作的重要内容。建设海洋牧场,不仅能有效养护海洋生物资源、改善海域生态环境,还能提供更多优质、安全的水产品,打造“蓝色粮仓”,推动捕捞转型、养殖升级、加工提升、三产融合,有效延伸产业链条,促进海洋渔业向绿色、协调、可持续方向发展[2]。根据农业部《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017—2025)》,截至2016年底,我国海洋牧场建设投入资金共约55.8×108元,建成海洋牧场200多个,涉及海域面积超过850 km2,投放鱼礁空方数超过6 000×104m3;已建成的海洋牧场每年可产生直接经济效益约为319×108元、生态效益约为604×108元、固碳量约为19×104t,以及消减氮和磷分别约为16 844、1 684 t,经济、社会和生态效益十分明显[2]。2017年以来,全国沿海海洋牧场建设仍保持迅猛强劲势头,目前全国批准建设的国家级海洋牧场示范区已有7批153个[3-9],并正在掀起研究和建设现代化海洋牧场的热潮[1,10-15],但浙江省在这方面的工作比较滞后,仍多以传统的人工鱼礁建设和增殖放流为海洋牧场工作重点[16-28]。本文根据有关文献资料,结合实地调研,分析了浙江省海洋牧场发展现状,指出当前该省在海洋牧场建设管理中存在的主要问题及其成因,并从理念更新、产业融合和科技创新等角度提出若干对策建议,可为有关部门提供参考借鉴。

1 浙江省海洋牧场发展现状

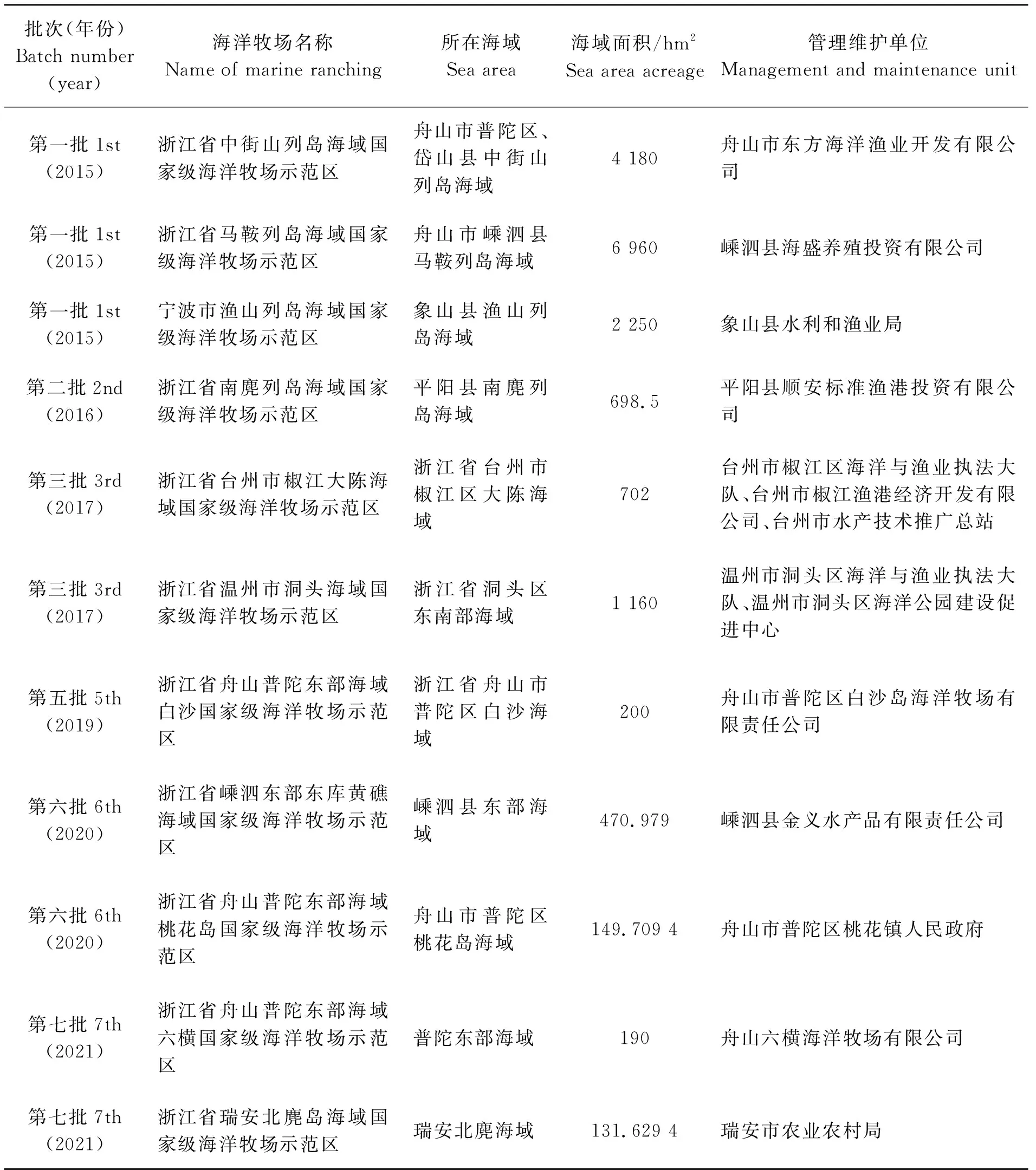

浙江省作为全国第一批(1984年)开展人工鱼礁建设试点研究的省份之一[16],一直以来都在积极推进以人工鱼礁为重点的海洋牧场建设,在政策引导、资金扶持、技术指导等方面予以大力支持[16-28]。纵观浙江省海洋牧场发展历程,大致可以分为四个时期。第一个时期在20世纪80年代,主要开展试点研究,持续时间不长(大约4年)。1984年7月农业部下达了浙南人工鱼礁研究项目,由浙江省海洋水产养殖研究所、温州市渔政处和平阳县水产局共同承担,先后开展了本底调查,礁区选择,礁体设计、制作与投放,以及后期跟踪调查等工作。这期间于1986年4月20日至5月2日在浙江省平阳县南麂列岛上马鞍岛海区共投放了4座钢筋混凝土制多层翼船型自沉式人工鱼礁,总有效空方数345 m3,形成礁区面积6 770 m2,较好地解决了浙江近海泥质海底投放人工鱼礁的沉陷问题[16-22],但之后由于经费受限等原因而停顿下来。第二个时期从21世纪初开始,随着200 n mile经济专属区制度的建立,中日、中韩及中越北部湾渔业协定先后生效,我国中央财政开始设立海洋捕捞渔民转产转业专项资金,这时期浙江省主要以渔民转产转业所淘汰的废旧渔船作为人工鱼礁投放,建设规模较大[16,19-22]。其中,南麂列岛海域在2001年被列为浙江省新世纪首个人工鱼礁试验区,并开始大规模投放经清污改造的废旧渔船鱼礁,截至2006年5月共投放各类鱼礁空方数达120 934.3 m3,放流真鲷、黑鲷、大黄鱼等鱼苗478.6×104尾,总投资1 230×104元[16]。2003年浙江省成立了人工鱼礁建设布局规划领导小组和工作实施课题组,组织编制完成了《浙江省休闲生态型人工鱼礁建设布局规划(2003—2020)》,并制定了《浙江省人工鱼礁建设操作技术规程》[20-22]。继南麂之后,浙江省各地全面启动了以人工鱼礁建设为主的海洋牧场建设,涉及海域包括舟山的朱家尖、嵊泗、秀山、东极,宁波的渔山、韭山和象山港,台州的大陈和温州的洞头、大渔湾等,投放的礁体以船礁和钢筋混凝土礁为主[20-22]。第三个时期从2006年国务院发布《中国水生生物资源养护行动纲要》开始,国家计划投入400×108元资金用于人工鱼礁、增殖放流、水生生物养护等,浙江省积极争取国家大力支持,在中央财政转产转业和渔业资源保护项目、国内渔业油价补贴资金等支持下,重点围绕人工鱼礁和增殖放流,继续在第二期所建人工鱼礁基础上扩大海洋牧场建设规模,而且工作更加规范,投放的礁体以钢筋混凝土礁为主[22-27]。2014年浙江省委省政府出台《关于修复振兴浙江渔场的若干意见》,也将海洋牧场建设作为重点行动纳入其中,提出加强海域、海岛、海岸线的生态修复,新建一批海洋保护区、产卵场保护区和海洋牧场,全面保护浙江渔场“三场一通道”(产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道),并大规模开展水生生物增殖放流活动。据不完全统计,截至2015年底,浙江省仅以投放人工鱼礁为主的海洋牧场项目总投入经费已达2.25×108元,总投放礁体空方数为101.48×104m3,形成海洋牧场区域面积2 437 hm2,基本形成了以生态养护型海洋牧场为特色的浙江模式[22]。第四个时期从2015年农业部下发《关于创建国家级海洋牧场示范区的通知》开始,以全国推动创建国家级海洋牧场示范区为标志,在2016年国家调整油价补贴政策以后,加大了对海洋牧场建设的支持力度,浙江省海洋牧场建设也迎来了一个崭新的发展阶段。2016年12月浙江省人大常委会还通过了《关于加强海洋幼鱼资源保护促进浙江渔场修复振兴的决定》,规定了保护带鱼、大黄鱼、小黄鱼、银鲳、鲐鱼、三疣梭子蟹这6种重点保护品种的幼鱼资源,并要求加快建设一批集生态保护与资源增殖等功能于一体的海洋牧场。这一时期浙江省沿海各地陆续申报创建国家级海洋牧场示范区,积极争取中央财政资金支持,通过中央财政的支持带动地方资金的投入,共获得中央补助资金超过2×108元,带动地方资金投入超过1×108元,目前已经获批11个国家级海洋牧场示范区(表1),所占海域总面积达17 092.817 8 hm2,其中渔山列岛、中街山列岛、马鞍列岛、南麂列岛和洞头海域共5个示范区已完成竣工验收,新投放各类礁体空方数约20×104m3,建成各类海藻场和海草床100 hm2,另外还有6个示范区也正在加快推进建设,全省正在努力朝着现代化海洋牧场的目标奋进。

表1 浙江省国家级海洋牧场示范区情况

2 浙江省海洋牧场建设管理存在的主要问题

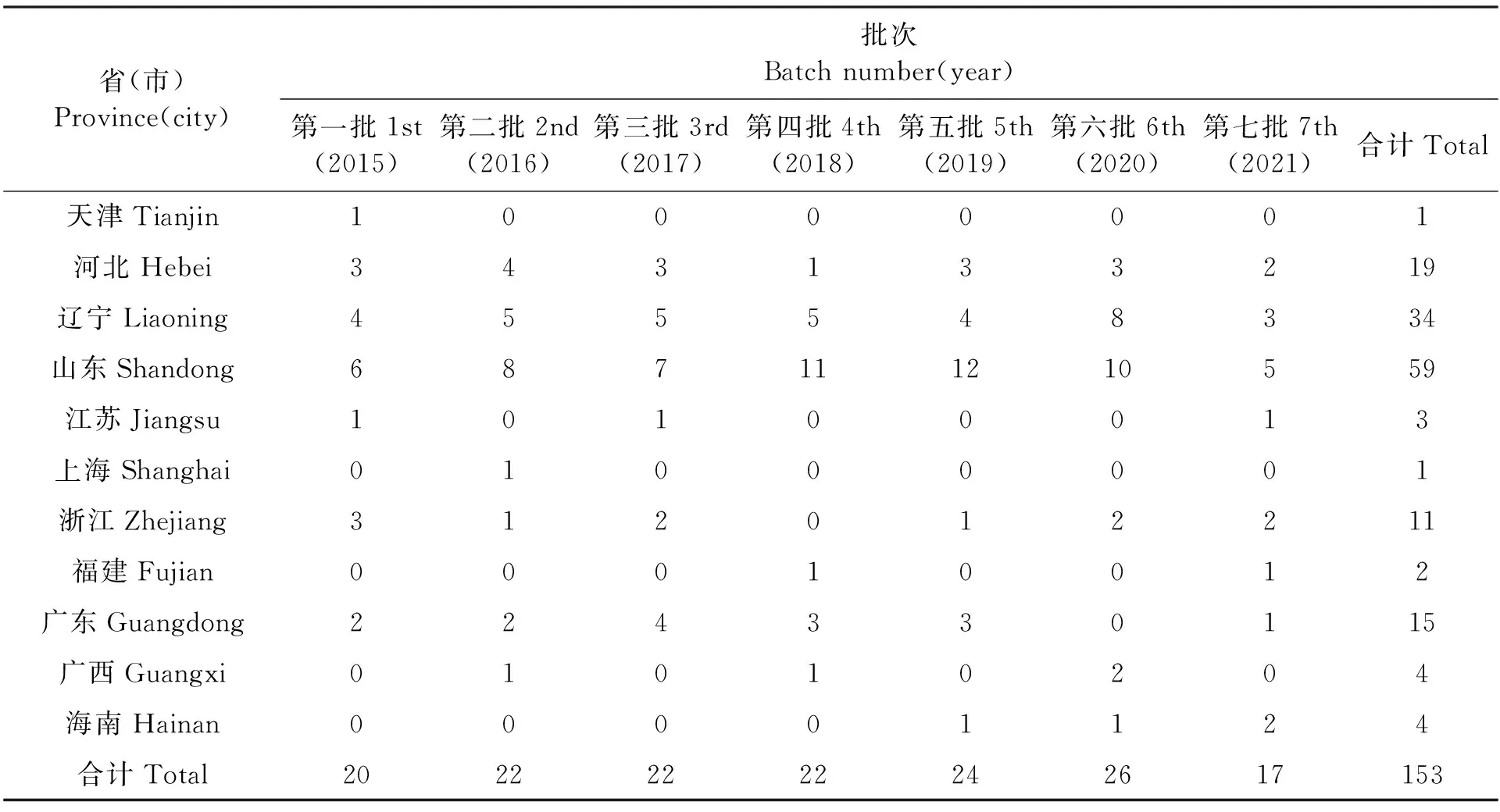

虽然浙江省海洋牧场建设已经取得了一定的成效,但建设规模和质量却远落后于山东、辽宁等省份,在已经公布的全国7批153个国家级海洋牧场示范区中,其中山东59个,辽宁34个,而浙江仅11个(表2)。浙江作为海洋大省,目前不仅海洋牧场数量远比不上山东、辽宁等省份,而且仍处于建设初期和探索阶段,大部分只是海洋牧场的雏形,离现代化海洋牧场标准要求有距离,效益欠佳[26]。究其原因,浙江省海洋牧场建设管理主要存在以下几个问题。

表2 全国各省份国家级海洋牧场示范区统计

2.1 海洋牧场建设内容单一,多偏重于人工鱼礁投放

浙江省近海岛屿星罗棋布,礁石众多,面积大于500 m2的海岛有2 878个,约占全国海岛总数的40%,数量居全国首位[29]。这些自然岛礁本身就构成了良好的天然鱼礁和渔场,而目前浙江省海洋牧场建设却主要是大量投放人工鱼礁,比如该省曾经布局规划2003—2020年在全省沿岸岛礁附近建设休闲生态型人工鱼礁15~18处,总投放礁体空方数为200×104m3,总投资为4.5×108元[22]。浙江省于2021年建成的4个国家级海洋牧场示范区(即中街山列岛、马鞍列岛、南麂列岛和洞头海域示范区),总补助资金达1.15×108元,也均以建设人工鱼礁为主要内容,如南麂列岛海洋牧场项目总投资2 695.68×104元,其中人工鱼礁工程支出2 131.84×104元[28]。这些人工鱼礁区选址多在天然岛礁附近,与数量庞大的天然鱼礁相比,人工鱼礁所占比例微乎其微,因而对于改善海洋生物栖息地的效果欠佳。浙江省海洋牧场建设规划千篇一律,内容单一重复,选址比较随意,与《人工鱼礁建设选址技术规程》(T/SCSF 0012—2021)[30]要求不符,大多数海洋牧场未事先进行建设海域适宜性科学分析,直接影响海洋牧场的建设效果[20-22,27]。而且保护工作也未很好地纳入海洋牧场工作内容,海洋牧场重建设轻运营现象严重,目前大多没有配置专门管理机构和人员,人工鱼礁投放后无人进行专门维护管理。

2.2 海洋牧场科研基础较薄弱,科技创新驱动乏力

浙江省海洋牧场科研基础较薄弱,科技创新驱动乏力。目前浙江省只有少数专家长期专注于海洋牧场研究,且多为单枪匹马,没有形成强大的科研团队,省科技部门也少有立项进行海洋牧场研究,因而原创性成果很少,基础研究严重不足,且在实践中缺乏创新设计,多为照搬照抄。由于浙江省海洋牧场研究能力不足,影响力不够,因此其在承担全国层面项目方面明显落后于先进省份,如2019年以来中国水产学会先后下达了24项海洋牧场相关团体标准项目,浙江省只有浙江大学海洋学院和浙江海洋大学各牵头负责1项标准起草,分别是《海洋牧场在线监测信息化建设技术规范》(T/SCSF 0002—2020)和《海洋牧场渔业资源采捕技术指南》(T/SCSF 0008—2021),其他作为起草单位参加的也寥寥无几[30-32]。基层单位专业和管理人员更是十分缺乏,目前国家级海洋牧场示范区建设主要以各市、县农业农村局下属国有公司名义承担,具体办事工作人员多为临时指定有关科室个别人员负责处理招投标事宜,专业也不一定对口,海洋牧场建成后由于人力与资金不足,大多缺乏必要的管护,更谈不上开展全过程监测评估与信息化预警预报等现代化管理工作[33]。

2.3 地方配套资金投入不足,企业化运作举步维艰

浙江省海洋牧场多由政府主导投入,以公益性人工鱼礁建设和增殖放流为主要方式,缺少产业化运作,离现代化海洋牧场建设标准有一定的距离。通常每个国家级海洋牧场示范区可获得中央财政一次性补贴2 500×104元,而要达到建设基本标准,总投资大约(4 000~5 000)×104元[2,28,34],但浙江省目前投资基本以国家补贴为主,地方配套资金投入不足。海洋牧场建设不仅限于海底,更需要在水面和陆地建设配套工程,资金缺口很大。另外,目前浙江省海洋牧场配套政策不够完善,社会资本很难进入海洋牧场建设领域,仅海域使用权申请和高昂的费用就使许多企业望而却步。海洋牧场工程投资大,风险高,见效慢,企业化运作举步维艰。

3 浙江省海洋牧场建设管理的对策建议

针对浙江省海洋牧场建设与管理现状,在分析面临的主要问题及其成因的基础上,从理念更新、产业融合和科技创新等角度提出如下几个方面的对策建议,以便更好地推动该省海洋牧场高质量发展[35]。

3.1 以保护为先导,切实保护和利用好浙江省独具优势的天然海洋牧场

浙江省对海洋牧场的认识目前主要还是停留在人工鱼礁和增殖放流这一初级阶段。而现代化海洋牧场是一项综合性的系统工程,它将生态环境修复与优化、生物资源养护与增殖、环境友好型选择性采捕等环节融为一体,与传统的捕捞、养殖和增殖有很大的不同[1,10-15]。因此,对栖息地环境和生物资源进行有效保护是首选和最佳的海洋牧场管理模式,应当成为海洋牧场建设和管理的重要工作内容。浙江省众多的岛礁渔场原本就是一个典型的天然海洋牧场,这是浙江省独具优势的自然资源禀赋,可通过保护出效益,让广大渔民共同致富。目前浙江省已获批的国家级海洋牧场示范区均在各海洋保护区内或位于其附近海域,海洋牧场管理单位需要与海洋保护区管理机构一起共享人员和设备、船只、信息等资源,形成合力共同做好海洋保护工作。此外,东海野生大黄鱼资源的恢复和栖息地重建已受到浙江省上下各有关方面的重视,在海洋牧场建设中也应将此作为重点工作内容,要着力突破智能化关键装备技术瓶颈,通过生态环境保护、人工栖息地建设和鱼苗野化驯养,进一步提高增殖放流效果,逐步恢复野生大黄鱼资源[36-37]。

3.2 因地制宜,建设富有浙江特色的海洋牧场产业体系

新发展阶段海洋强省建设赋予新时代海洋牧场建设新内容。利用海洋牧场可以进一步拓展渔业功能,将渔业增殖、生态修复、休闲娱乐、观光旅游、文化传承、科普宣传以及餐饮美食等活动有机结合起来[2],形成海洋牧场与现代渔业高质量融合发展,有力地推动浙江省海洋强省建设。要积极推进休闲型海洋牧场的发展,打造新型旅游休闲海洋牧场品牌,提升海洋牧场建设整体效益。要结合浙江省“十大海岛公园”建设、“蓝色海湾”整治、海岸带生态修复和“蓝色粮仓”等项目,聚焦高质量和现代化精准发力,策划落地一批海洋牧场项目,带动渔旅融合、渔能互补、设施渔业、数字渔业、智能装备制造等新兴产业发展,打造富有浙江特色的海洋牧场产业链。浙江省以及各市、县应重视加大地方资金配套力度,并重点用于人工鱼礁投放以外的相关配套建设。同时还要协同发展水产种苗业,建立种苗繁殖场、驯养场、增殖站等。公益性投资项目如栖息地建设、保护、基础科学研究和监测评估等方面主要由政府负责,经营性项目如海上交通、游艇、住宿、餐饮等投资经营则由企业和渔民负责。近年来,浙江省一些地方如台州大陈岛、中鹿岛,舟山黄兴岛、六横悬山,温州鹿西岛、北麂岛、南麂岛等,在原来深水网箱养殖大黄鱼基础上,新建了一批以生态养殖和野化驯养大黄鱼为主的大型围栏海洋牧场,与海洋牧场建设目标是一致的,应纳入国家级海洋牧场示范区建设范畴,创新多元化的海洋牧场模式,积极探索扩展海洋牧场功能的外延和内涵,促使浙江省海洋牧场早日实现企业化运作。

3.3 以科技创新为驱动,增强海洋牧场建设和运营的科技保障能力

要加大力度构建多元化的人才培养机制,引进并用好海洋牧场高端专业人才,形成稳定、精干的海洋牧场科技队伍,加强基础理论研究和原理创新,要在生境改造、增殖放流技术和苗种开发、鱼类行为驯化、海洋牧场信息化、立体化观测等方面多下功夫,为海洋牧场建设和管理运营提供技术支撑和服务,促进浙江省海洋牧场建设科学化、现代化、规范化。特别是要发挥好各国家级海洋牧场示范区的典型示范和辐射带动作用,总结出先进的实用技术和成功经验并予以推广。要在各省级海洋与渔业研究所基地和市级渔业研究院所与推广站基础上建设资源增殖站,大力开展海洋生物苗种繁育研究,为海洋牧场建设提供优质的增殖放流苗种,改变目前放流苗种来源不稳定、质量良莠不齐等困境。为了达到对海洋牧场内生态环境和渔业资源的“可测”“可视”“可控”和“可预警”,山东省已从2015 年底开始逐步在各海洋牧场建立了生态环境海底观测站,并规划建设具有世界先进水平的海洋牧场观测网[38]。近年来浙江省已先后设立各种类型的海洋牧场研究和监测平台,主要有浙江大学海洋学院的海洋牧场水下在线监测全国工作站、浙江海洋大学的海洋牧场资源增殖与利用全国工作站、浙江省海洋水产研究所的东海区海洋牧场监测与资源养护工作站[39]、宁波市海洋与渔业研究院的国家海水鱼产业技术体系宁波综合试验站[40]和浙江大学宁波理工学院的浙江省工程研究中心“智慧海洋牧场装备技术中心”[41]等。下一步要充分发挥这些平台的技术支撑作用,给予重点支持,与各海洋牧场示范区和相关企业开展紧密合作,着力建设浙江省海洋牧场观测网,切实解决海洋牧场建设管理实践中的各种技术难题,为现代化海洋牧场的高质量发展提供强大的科技保障。