立足基础·关注过程·强调应用

摘 要:抽样与数据分析是了解客观世界、解决实际问题的一种重要手段. 统计领域的学习有助于学生初步理解通过数据认识现实世界的意义,感知大数据时代的特征,发展数据观念和模型观念. 文章汇选了2022年全国各地区中考试卷中有关“抽样与数据分析”内容的试题,进行了试题分析和解法分析,并根据命题趋势提出了相应的复习备考建议.

关键词:中考试题;解题分析;复习建议

一、试题特点分析

2022年全国各地区中考数学“抽样与数据分析”试题的命制以《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《标准》)为依据,《义务教育数学课程标准(2022年版)》为导向,重点考查学生对基本概念的理解、基本统计量的运算、图表的读取与分析、实际问题的解决. 相关试题难度适中,注重发展学生的数据观念. 题型以考查基础的选择题、填空题和综合考查图表数据分析的解答题为主,情境设置侧重社会热点和时事情境,在考查学生分析和解决问题能力的同时,也体现了数学的人文教育精神.

1. 立足基础,考查必备知识

2022年中考对“抽样与数据分析”的考查,仍然立足基础,重视“四基”,考查必备知识,不做繁难要求. 考查范围体现在数据的收集、整理、分析中相关的基本概念和基础知识,解决此类问题需要学生深入理解基本概念的意义.

(1)了解数据处理的过程.

例1 (广西·玉林卷)垃圾分类利国利民. 某校宣传小组就“空矿泉水瓶应投放到哪种颜色的垃圾收集桶内”进行统计活动,他们随机采访50名学生并作好记录. 以下是排乱的统计步骤:

① 从扇形统计图中分析出本校学生对空矿泉水瓶投放的正确率

② 整理采访记录并绘制空矿泉水瓶投放频数分布表

③ 绘制扇形统计图来表示空矿泉水瓶投放各收集桶所占的百分比

正确统计步骤的顺序应该是( ).

(A)②→③→① (B)②→①→③

(C)③→①→② (D)③→②→①

答案:A.

【评析】抽样与数据分析是指从实际问题出发,根据问题背景设计收集数据的方法,引导学生经历更加有条理地收集、整理、描述、分析数据的过程. 此题从整体上考查数据处理的一般过程,正确的步骤应该是:数据收集—数据整理—数据分析. 将问题具体情境对应到相应环节,就可以得出正确选项. 此类问题考查学生对应用抽样与数据分析解决实际问题过程的整体认知,对实际操作具有指导意义.

(2)明确调查方式的选用.

例2 (湖北·孝感卷)下列调查中,适宜采用全面调查方式的是( ).

(A)检测“神舟十四号”载人飞船零件的质量

(B)检测一批LED灯的使用寿命

(C)检测黄冈、孝感、咸宁三市的空气质量

(D)检测一批家用汽车的抗撞击能力

答案:A.

【评析】此题考查对调查方式的选择. 数据收集有全面调查和抽样调查两种方式. 了解这两种调查方式的适用范围是正确选用的前提. 全面调查所费人力、物力和时间比较多,适用于对精确度要求较高的调查;抽样调查适用于数据较多、范围较广、过程具有破坏性、结果无需精确的调查. 根据全面调查和抽样调查的特点,逐一判断即可解答此类问题.

(3)理解“三数、两差”的意义.

例3 (四川·雅安卷)在射击训练中,某队员的10次射击成绩如图1所示,则这10次成绩的中位数和众数分别是( ).

(A)9.3,9.6 (B)9.5,9.4

(C)9.5,9.6 (D)9.6,9.8

答案:C.

【评析】“三数、两差”指的是平均数、中位数、众数、极差和方差. 其中,平均数、中位数、众数是对数据集中趋势的描述;极差、方差用来刻画数据的离散程度,它们在数据处理中具有代表性. 此题侧重考查学生对中位数、众数的意义和本质的理解,并且具体数据以折线统计图的形式呈现. 解决此类问题需要将统计图中的数据按照从小到大或从大到小的顺序依次排列,然后根据定义求得所需要的统计量.

(4)理解统计图反映的数据信息.

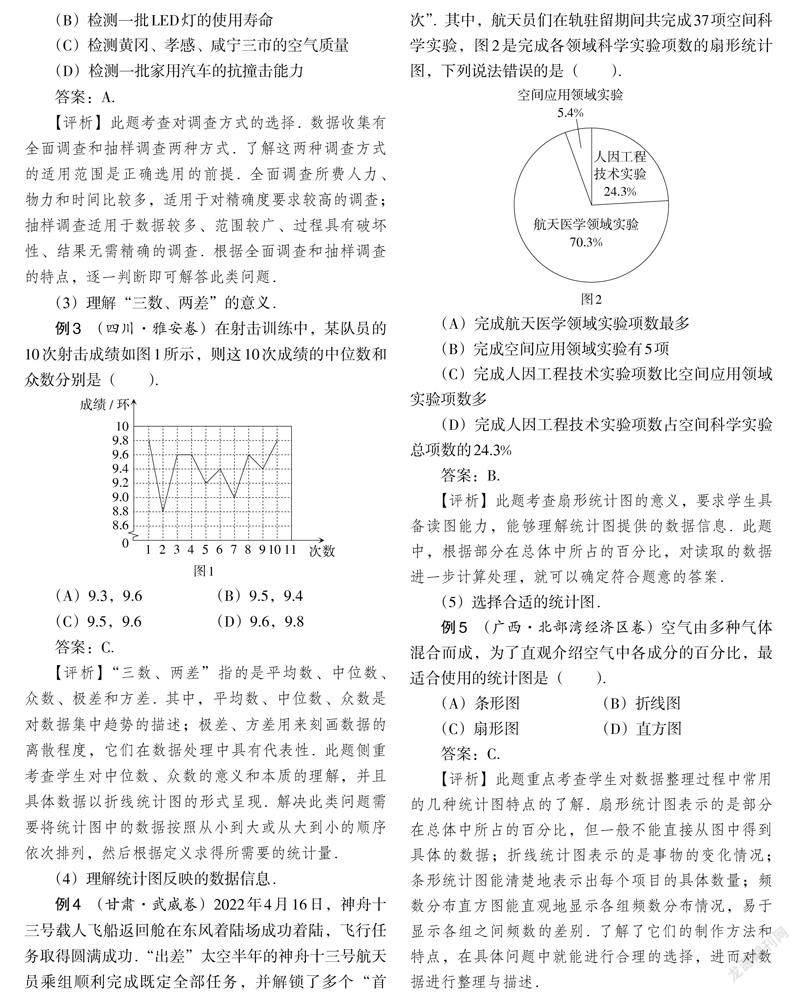

例4 (甘肃·武威卷)2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,飞行任务取得圆满成功.“出差”太空半年的神舟十三号航天员乘组顺利完成既定全部任务,并解锁了多个“首次”. 其中,航天员们在轨驻留期间共完成37项空间科学实验,图2是完成各领域科学实验项数的扇形统计图,下列说法错误的是( ).

(A)完成航天医学领域实验项数最多

(B)完成空间应用领域实验有5项

(C)完成人因工程技术实验项数比空间应用领域实验项数多

(D)完成人因工程技术实验项数占空间科学实验总项数的24.3%

答案:B.

【评析】此题考查扇形统计图的意义,要求学生具备读图能力,能够理解统计图提供的数据信息. 此题中,根据部分在总体中所占的百分比,对读取的数据进一步计算处理,就可以确定符合题意的答案.

(5)选择合适的统计图.

例5 (广西·北部湾经济区卷)空气由多种气体混合而成,为了直观介绍空气中各成分的百分比,最适合使用的统计图是( ).

(A)条形图 (B)折線图

(C)扇形图 (D)直方图

答案:C.

【评析】此题重点考查学生对数据整理过程中常用的几种统计图特点的了解. 扇形统计图表示的是部分在总体中所占的百分比,但一般不能直接从图中得到具体的数据;折线统计图表示的是事物的变化情况;条形统计图能清楚地表示出每个项目的具体数量;频数分布直方图能直观地显示各组频数分布情况,易于显示各组之间频数的差别. 了解了它们的制作方法和特点,在具体问题中就能进行合理的选择,进而对数据进行整理与描述.

2. 关注过程,考查关键能力

2022年全国各地区中考“抽样与数据分析”的相关试题中,数据的分析和处理仍然是重要考点. 根据《标准》要求,考查学生对数据分析中基本统计量意义的理解和运用,以及学生的数据分析、逻辑推理、数学运算等关键能力.

(1)“三数、两差”的计算.

例6 (山东·泰安卷)某次射击比赛,甲队员的成绩如图3所示,根据此统计图,下列结论中错误的是( ).

(A)最高成绩是9.4环

(B)平均成绩是9环

(C)这组成绩的众数是9环

(D)这组成绩的方差是8.7

答案:D.

【评析】“三数、两差”作为简单统计量,始终是数据分析和处理的重要考查内容. 解决这类问题要熟练掌握它们的定义,先将数据按从小到大或从大到小的顺序排列,再计算统计量,还要注意众数有时候不唯一. 此题以折线统计图呈现基本数据,考查平均数、众数和方差的计算,特别要求学生对一组数据的方差能准确计算,体现了《标准》对统计基础知识的要求,这也是对学生数据处理基本能力的考查. 2022年中考四川广元卷、浙江台州卷、山东泰安卷中都设计了此类试题.

(2)利用关键性数据进行计算.

例7 (内蒙古·赤峰卷)某中学对学生最喜欢的课外活动进行了随机抽样调查,要求每人只能选择其中的一项. 根据得到的数据,绘制的不完整统计图如图4和5所示,则下列说法中不正确的是( ).

(A)这次调查的样本容量是200

(B)全校1 600名学生中,估计最喜欢体育课外活动的大约有500人

(C)扇形统计图中,科技部分所对应的圆心角是36°

(D)被调查的学生中,最喜欢艺术课外活动的有50人

答案:B.

【评析】统计图和统计表是数据整理的重要手段,要解决实际问题还需要进一步分析数据信息,并进行计算,以便做出判断或决策. 此类型试题通常会给出至少两种统计图或统计表,每种统计图或统计表都有各自的特点,需要学生对统计图表的制作原理有透彻地理解,才能获取关键性数据信息. 此题呈现为折线统计图和扇形统计图的综合运用,需要学生通过两个统计图提取参加播音活动的人数信息,进而求出各选项中所需统计量,考查学生读图、识图和数据分析的基本能力. 除此之外,2022年中考贵州遵义卷、湖南岳阳卷中也设计了此类型试题.

(3)由样本数据估计总体数据.

例8 (四川·自贡卷)为了比较甲、乙两鱼池中的鱼苗数目,小明从两鱼池中各捞出100条鱼苗,每条做好记号,然后放回原鱼池. 一段時间后,在同样的地方,小明再从甲、乙两鱼池中各捞出100条鱼苗,发现其中有记号的鱼苗分别是5条、10条,可以初步估计鱼苗数目较多的是 鱼池(填“甲”或“乙”).

答案:甲.

【评析】由样本估计总体是统计学中的基本思想之一. 学生需要通过分析样本数据,进一步实现估计和推测总体,既反映了抽样调查的必要性和可操作性,又体现了其解决实际问题的应用价值. 此题要求学生根据第二次捕鱼中样本占总体的百分比,进一步估计整个鱼池的总体数据,考查学生基本的统计素养和用数学思维分析现实世界的能力.

3. 聚焦应用,发展核心素养

数学教育既要使学生掌握现实生活和学习中所需要的数学知识与技能,更要发挥数学在培养人的理性思维和创新能力方面不可替代的作用.“抽样与数据分析”的综合应用题,重点考查学生对统计图表的信息交流和问题转化,要求学生能将数学思想和解题方法融合应用,体现数学核心素养. 此类问题基于社会热点、时事问题等现实生活情境进行命制,既考查学生的实践能力和用数据说话的理性思维,又践行立德树人的根本任务.

(1)关注时事热点,考查数据分析能力.

例9 (湖北·江汉油田、潜江、天门、仙桃卷)为了解我市中学生对疫情防控知识的掌握情况,在全市随机抽取了m名中学生进行了一次测试,随后绘制成如表1和图6所示的尚不完整的统计图表.(测试卷满分100分,按成绩划分为A,B,C,D四个等级.)

根据以上信息,解答下列问题:

(1)填空:① m 的值为 ,n的值为 ,p的值为 ;

② 抽取的这m名中学生,其成绩的中位数落在 等级(填A,B,C或D).

(2)我市约有5万名中学生,若全部参加这次测试,试估计约有多少名中学生的成绩能达到A等级.

解:(1)① 由题意,得m = 32 ÷ 16% = 200,n = 200 - 48 - 32 - 8 = 112,[p%=112200×100%=56%,] 即p的值为56.

② 把抽取的这200名中学生的成绩按从小到大排列,排在中间的两个数均落在B等级,故成绩的中位数落在B等级.

(2)[50 000×48200=12 000](名).

答:估计约有12 000名中学生的成绩能达到A等级.

【评析】让学生经历收集、整理、分析数据的过程,应用抽样与数据分析解决社会和生活中的实际问题,始终是学习和中考考查这部分知识的目标. 此类问题多以社会热点话题为背景,以多个统计图表呈现数据,综合考查学生数形结合、分析和处理样本数据、合理推测和决策的能力. 从不同角度体现了学习抽样与数据分析的价值和意义,同时渗透德育理念,体现了家国情怀.

(2)注重阅读理解,发展数学模型观念.

例10 (湖北·宜昌卷)某校为响应“传承屈原文化·弘扬屈原精神”主题阅读倡议,进一步深化全民阅读和书香宜昌建设,随机抽取了八年级若干名学生,对“双减”后学生周末课外阅读时间进行了调查. 根据收集到的数据,整理后得到如表2和图7所示的不完整的图表.

试根据图表中提供的信息,解答下面的问题.

中位数为第20,21个数据的平均数,而第20,21个数据都在60 ~ 90分钟时间段.

(2)因为一个小组的两个端点的数的平均数,叫做这个小组的组中值,

所以[30≤x<60]时间段的组中值为[30+60÷2=45.]

[90≤x<120]时间段的频数为40 - 6 - 20 - 4 = 10.

由此补全表2中的数据,如表3所示.

答:估计该校八年级学生周末课外平均阅读时间为84分钟.

【评析】在理解统计量、统计图表的意义和计算方法的基础上,具备一定的阅读、识图、分析推理和数学建模能力是解决抽样与数据分析综合问题的必要条件. 解决此题需要先读懂关键词“组中值”,找到统计图表中蕴含的隐形信息和关键性数据,建立数学模型,再选择适当的计算方法解决实际问题. 此类问题侧重考查学生运用数学知识认识现实世界的能力,着重培养学生的数据观念、模型观念、应用意识和创新意识,引导学生会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界,发展数学核心素养.

二、优秀试题分析

对于初中生而言,需要根据问题的背景和所要研究的问题确定数据收集、整理和分析的方法. 形成数据观念,有助于理解和表达生活中随机现象发生的规律. 结合2022年全国各地区中考“抽样与数据分析”试题,选取一些优秀试题进行分析,归纳常考知识点和常考题型,尝试总结如何更为有效地分析问题,关注易错点和障碍点,提升学生的解题能力. 下面结合三个“关注”进行分析,供大家参考.

1. 关注基本概念,理解概念的作用

例11 (浙江·台州卷)从A,B两个品种的西瓜中随机各取7个,它们的质量分布折线图如图8所示. 下列统计量中,最能反映出这两组数据之间差异的是( ).

(A)平均数 (B)中位数

(C)众数 (D)方差

目标解析:此题考查平均数、中位数、众数、方差等基本概念. 同时,考查学生对折线统计图的理解. 要想解决此类问题,要求学生理解相关概念的意义. 平均数、中位数、众数反映了一组数据的集中趋势,方差、标准差反映了一组数据的波动大小. 此题中要选出最能反映出这两组数据之间差异的量,结合统计图中的信息进行计算和分析,得出只有方差最能体现两组数据的差异.

解法分析:由图8,可得

[xA=4.9+5+5+5+5+5.1+5.27≈5;]

[xB=4.4+5+5+5+5.2+5.3+5.47≈5.]

平均數不能反映出这两组数据之间差异,故选项A不符合题意;

A和B的中位数和众数都相等,不能反映出这两组数据之间差异,故选项B和选项C不符合题意;

由图8可得,A品种西瓜质量数据波动小,比较稳定;B品种西瓜质量数据波动大,不稳定. 方差能反映出这两组数据之间差异,故此题选择D.

试题分析:此题与人教版《义务教育教科书(五·四制)·数学》七年级下册(以下统称“教材”)第十九章“数据的分析”第120页的练习2非常相似. 教材中的问题是选两个射击运动员去参加比赛,分析两人打靶成绩,发现平均数非常接近,所以进一步学习方差,更能从波动大小的角度进行选拔. 同时,此题对教材问题进行深入挖掘,对众数和中位数也进行了比较. 解决此题,也可以通过公式分别计算出两组数据的方差来进行比较.

类题赏析:2022年中考四川广元卷第6题同样结合折线统计图考查了平均数、众数、中位数、方差的知识,但只给出了一组数据,所以要比例11简单一些.

2. 关注图表信息,突破阅读障碍

例12 (河北卷)某公司要在甲、乙两人中招聘一名职员,对两人的学历、能力、经验这三项进行了测试,各项满分均为10分,成绩高者被录用. 图9是甲、乙测试成绩的条形统计图.

(1)分别求出甲、乙三项成绩之和,并指出会录用谁;

(2)若将甲、乙的三项测试成绩,按照扇形统计图(如图10)各项所占之比,分别计算两人各自的综合成绩,并判断是否会改变(1)的录用结果.

目标解析:此题考查背景贴近生活,已知条件需要在统计图中寻找,同时引导学生从不同的侧重点去分析问题和解决问题. 学生需要结合文本信息和统计图信息进行解答. 在图9中得到对应的分数,再把图10中的圆心角的度数转化为权,从而进行加权平均数的计算和比较. 此题的条件设计合理、巧妙,可以联想到权的几种体现形式,如利用比的形式或百分数的形式来体现权重. 通过加权平均数的计算得出权对结果的影响,进一步体会加权平均数的应用价值.

试题分析:此题与教材第十九章“数据的分析”习题19.1第5题的考查方式相同. 结合教材中的问题,从三人中招聘一名员工,通过计算机、语言和商品知识三项测试的结果进行选择,两道小题中设计了不同的权重,从而得到不同的录用结果. 复习过程中要立足课本,注重对课本知识进行整理和拓展,如权的体现形式.

类题赏析:2022年中考浙江杭州卷第18题给出了百分比形式的权,可以直接进行计算,命题背景贴近生活,数据便于学生计算.

例13 (广西·桂林卷)某校将举办的“壮乡三月三”民族运动会中共有四个项目:A跳长绳,B抛绣球,C拔河,D跳竹竿舞. 该校学生会围绕“你最喜欢的项目是什么?”在全校学生中进行随机抽样调查(四个选项中必选且只选一项),根据调查统计结果,绘制了如表4和图11所示的两种不完整的统计图表.

试结合统计图表,回答下列问题:

(1)填空:a的值为 ;

(2)本次调查的学生总人数是多少?

(3)试将条形统计图补充完整;

(4)李红同学准备从抛绣球和跳竹竿舞两个项目中选择一项参加,但她拿不定主意,试结合调查统计结果给她一些合理化建议进行选择.

目标解析:补全图形体现了数据整理的过程,学生在填表、补图的过程中能更深入地体会数据收集、整理、分析的具体方法,了解数据的处理过程. 此题第(4)小题设计了一个开放性问题,需要学生根据相关信息进行决策,根据选择两个项目的人数得出答案.

解法分析:(1)用1分别减去项目A,B,C的百分比即可得到a的值.

(2)用选择项目A学生的人数除以它所占的百分比即可得到本次调查的学生的总人数. 也可以用选择项目C学生的人数除以它所占的百分比或选择项目D学生的人数除以它所占的百分比去求得本次调查的学生的总人数.

(3)用35%乘本次调查的学生的总人数得到选择项目B学生的人数,再补全条形统计图.

(4)建议选择跳竹竿舞,因为选择跳竹竿舞的人数比较少,取得名次的可能性更大.

试题分析:此题考查频数、频率、样本容量的基本关系. 教材第125页19.3课题学习中也选择了与学生学校生活密切联系的背景,综合性较强,包括数据收集,以及用条形图、折线图、直方图描述数据. 教学中要注意引导学生综合运用统计的知识和方法. 此题问题设计比较简单,可以适当增加一些难度,灵活地考查学生读取图表信息和运用图表信息的能力. 例如,可以把表4中项目A对应的百分比,即25%变成b,则就不能直接用1 - 35% - 25% - 30% = 10%这种方法求得a的值了. 综合分析表4和图11,可知选择项目C的学生的人数为30,且项目C所占的百分比为30%,则可以先利用选择项目C的学生的人数除以它所占的百分比,求出本次调查的学生的总人数,即30 ÷ 30% = 100. 接下来,用25 ÷ 100 = 25%求出项目A所占的百分比后,再用a = 1 - 35% - 25% - 30% = 10%;或直接用10 ÷ 100 = 10%,都可求出a的值.

类题赏析:2022年中考贵州遵义卷第9题同样需要根据统计图表中的信息解决问题.

3. 关注生活情境,提升应用意识

例14 (黑龙江·龙东地区卷)为进一步开展“睡眠管理”工作,某校对部分学生的睡眠情况进行了问卷调查. 设每名学生平均每天的睡眠时间为x小时,其中的分组情况是:

根据调查结果绘制成两幅不完整的统计图,如图12和13所示,试根据图中提供的信息,解答下列问题.

(1)本次共调查了 名学生;

(2)补全条形统计图;

(3)在扇形统计图中,求D组所对应的扇形圆心角的度数;

(4)若该校有1 500名学生,试估计该校睡眠时间不足9小时的学生有多少人?

目标解析:此题结合“双减”工作中的“睡眠管理”进行考查,引导学生关注生活,并将其转化为合理的数学问题,考查频率、频数和样本容量之间的关系,以及条形统计图和扇形统计图数据之间的关系,并运用统计思想估计总体情况,体会统计思想的应用价值.

解法分析:(1)根据B组人数和其所占的百分比,可以计算出本次调查的学生总人数.(2)根据(1)中的结果及条形统计图和扇形统计图中的数据,可以计算出A组和E组的人数,从而将条形统计图补充完整,注意一定要先计算再补全图形.(3)联想扇形统计图的意义是表示每部分占总体的百分比,根据D组的人数和调查的总人数,可以计算出D组所对应的扇形圆心角的度数.(4) [1 500×5%+20%=375](人),估计该校睡眠时间不足9小时的学生有375人.

试题分析:此题考查的统计知识比较全面,包括补全图形、求圆心角的度数,以及运用统计思想先算出样本中睡眠时间不足9小时的学生所占的百分比,再用这个百分比去估算该校睡眠时间不足9小时的学生人数,充分体现了统计思想在生活中的应用,引导学生感悟通过样本特征估计总体的思想,用数学的语言表达现实世界,提升数学的应用意识.

类题赏析:类似的试题还有福建卷第20题.

例15 (河南卷)2022年3月23日下午,“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲,神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富相互配合进行授课,这是中国空间站的第二次太空授课,被许多中小学生称为“最牛网课”. 某中学为了解学生对“航空航天知识”的掌握情况,随机抽取50名学生进行测试,并对成绩(百分制)进行整理,信息如下.

根据以上信息,回答下列问题.

(1)在这次测试中,成绩的中位数是 分,成绩不低于80分的人数占测试人数的百分比为 .

(2)这次测试成绩的平均数是76.4分,甲的测试成绩是77分. 乙说:“甲的成績高于平均数,所以甲的成绩高于一半学生的成绩.”你认为乙的说法正确吗?试说明理由.

(3)试对该校学生“航空航天知识”的掌握情况做出合理的评价.

目标解析:此题结合“天宫课堂”背景设计问题,比较巧妙,给出频数分布表,一般只能判断中位数落在哪个组内,但又给出成绩在[70≤x<80]这组的具体数据,进而可以求出具体的中位数的值. 此题考查学生对相关数据进行合理描述、分析的能力,充分体现了抽样与数据分析的应用价值,要求学生能解释数据分析的结果,能根据结果做出简单的判断和预测,用数学的思维思考现实世界,提升应用数学方法解决实际问题的能力.

解法分析:(1)这次测试成绩的中位数是第25和第26个数据的平均数,而第25和第26个数据的平均数为[78+792=78.5](分),故这组数据的中位数是78.5分;成绩不低于80分的人数占测试人数的百分比为[16+650×]

100% = 44%.(2)不正确. 因为甲的成绩77分低于中位数78.5分,所以甲的成绩不可能高于一半学生的成绩.(3)测试成绩不低于80分的人数占测试人数的44%,說明该校学生对“航空航天知识”的掌握情况较好.(答案不唯一,合理即可.)

试题分析:此题采用填空形式的设计,重在考查学生对中位数概念的理解,根据中位数的定义求解即可. 理解中位数的特点是其不一定是原数据;问题设计直接给出平均数的值,再考查平均数、中位数的作用和区别,减少计算量,把重点放在学生对平均数、中位数的理解上;对该校学生“航空航天知识”的掌握情况做出合理的评价,试题背景紧跟时代,培养了学生的爱国情怀.

类题赏析:2022年中考山东威海卷第19题同样设计了非常接近学生生活背景的问题,统计图表中未知的数据较多,需要找准相关数据的关系才能计算求解. 同时,对中位数的考查方式为填空题形式,将重点放在了考查学生对中位数含义的理解上,适合学生作答.

三、复习备考建议

统计领域知识的学习,有助于学生感悟从不确定性的角度认识客观世界的思维模式和解决问题的方法,初步理解通过数据认识现实世界的意义,感知大数据时代的特征,发展数据观念和模型观念. 近年来,中考对统计内容的考查难度一般不大,着重考查具体情境下的统计知识和思想的应用,以及数据观念. 结合以上分析,针对“抽样与数据分析”部分的复习备考,提出如下建议.

1. 注重理解,减轻计算

“抽样与数据分析”试题一般计算量不大,着重考查学生对统计量的理解,即各个量的特点是什么,如何利用它们获得更多的信息,反映了数据哪个方面的特征等. 因此,对于此部分内容的复习,不必过度训练计算. 在“双减”背景下,教师应该提高课堂教学的效率,教学中应该整体渗透,侧重大单元教学的整体教学目标. 因此,在教学过程中,教师应该更多结合实际问题引导学生理解常用统计量的意义,厘清统计量的特点,弄清统计量的作用,可以采用解释、比较和选择等多种方式帮助学生理解特征量的意义,从而加强学生对统计内容在解决生活中实际问题方面的重要作用的理解.

2. 注重过程,方法多样

“抽样与数据分析”试题普遍重视对学生数据分析能力的考查,包括在统计图表中提取信息的能力,选用合适统计量解释统计结果的能力,以及根据结果做出判断和预测的能力等. 因此,在平时的课堂教学中,教师应该让学生了解在现实生活中有许多问题需要先做调查研究、收集数据,通过分析做出判断,体会数据中蕴含的信息;还要让学生亲身经历数据收集、整理、描述和分析的全过程,在过程中发展学生的数据观念,培养学生的数据分析能力. 另外,要让学生了解对于同样的数据可以有多种分析方法,需要根据问题的背景选择合适的方法. 而这些能力的培养需要学生经历抽样与数据分析的全过程,潜移默化地养成,好过灌输和硬性记忆.

3. 注重应用,结合实际

统计的内容具有非常丰富的实际背景,统计知识和方法的学习应该尽可能融入解决实际问题的活动中. 教师要充分结合时代背景,挖掘素材,寻找适合学生学习的背景材料进行教学活动设计. 在统计内容的复习过程中,应该将重心放在对现实问题的探索上,引导学生解决实际问题,提升统计应用能力,使学生能自觉从统计的角度思考与数据有关的问题,提高数据分析能力,引导学生在具体问题背景下学习数据收集的方法,体会全面调查与抽样调查的特点,体会抽样的必要性和合理性,感悟通过样本特征估计总体特征的思想,形成数据观念,发展模型观念.

4. 注重阅读能力,合理利用时间

统计是一门实践性的学科,考查统计内容的试题一般都设置有实际应用背景. 因此,教师应该注重培养学生良好的数学阅读理解能力,这样学生才有可能具备从实际问题中提取信息的能力,进而拥有能准确地从统计图表中获取信息的能力.“抽样与数据分析”相关内容涉及的概念比较多,如总体、个体、样本、样本容量等,教师在教学中要注意引导学生区分标准差、频数、频率、加权平均数等概念,在中考复习中也要引起足够的重视,但不宜耗费太多时间.

总之,“抽样与数据分析”的复习教学,应该以现实生活中的实例为背景,引导学生理解抽样的必要性,知道要根据研究问题的需要选择恰当的方法收集数据,会应用简单随机抽样的方法;引导学生通过对实际问题中数据的整理与分析,认识数据的数字特征,以及各自的意义和功能,理解平均数、中位数、众数是如何刻画数据的集中趋势的,理解方差是如何刻画数据的离散程度的,会用样本数据的数字特征分析相关问题;引导学生通过对实际问题中数据的分类,了解数据分类的意义和简单的数据分类方法,知道统计图表各自的功能,会选择恰当的统计图表描述和表达数据,能根据样本数据的变化趋势推断总体的变化趋势. 在这样的过程中,让学生感悟数据分析的必要性,进而形成和发展数据观念和模型观念.

四、典型模拟题

1. 据了解,我国6 ~ 17岁的儿童或青少年超重肥胖率近20%,这里的20%是通过以下哪种方式调查得到的( ).

(A)全面调查我国所有6 ~ 17岁儿童或青少年肥胖的人数,再除以全国这一年龄段的总人数

(B)随机抽取某县所有6 ~ 17岁儿童或青少年肥胖的人数,再除以该县这一年龄段的总人数

(C)随机抽取某沿海城市某小区的所有6 ~ 17岁儿童或青少年肥胖的人数,再除以该小区这一年龄段的总人数

(D)全国范围内随机抽取符合要求的儿童或青少年人数作为抽样样本,再从中了解肥胖的人数,用肥胖人数除以样本数

答案:D.

2. 为筹备班级联欢会,班长对全班同学喜欢哪几种游戏做了调查,然后决定做什么游戏,最值得关注的应该是统计调查数据的( ).

(A)中位数 (B)平均数

(C)众数 (D)方差

答案:C.

3. 2022年开始,美育等相关科目将全面纳入中考,随着各地区的积极响应,各地也相继推行了考试政策,德智体美劳全面发展不再是一句空话. 某中学为响应相关的政策,首先对九年级的学生开展了“声乐,国画,短跑,民族舞”喜爱情况的调查,随机调查了50名学生,将结果绘制成了如图14所示的频数分布直方图,则喜欢“国画”的小组的频率是( ).

(A)0.16 (B)0.32

(C)0.28 (D)0.24

答案:B.

4. 为了解学生每天的睡眠情况,某初中学校从全校800名学生中随机抽取了部分学生,调查了他们平均每天的睡眠时间(单位:h),并绘制了如表6和图15所示的统計图表.

试根据以上信息,解答下列问题:

(1)通过计算,求出本次共抽取多少人?

(2)直接写出:m的值为 ,n的值为 ,a的值为 ,b的值为 ;

(3)如果按照学校要求,学生平均每天的睡眠时间应不少于9 h,试估计该校学生每天睡眠时间符合要求的人数.

答案:(1)50人;

(2)m = 9,n = 22,a = 18,b = 8;

(3)416人.

5. 某校为积极响应“弘扬传统文化”的号召,倡导全校1 200名学生进行经典诗词背诵活动,并在活动之后举办经典诗词大赛. 为了解本次系列活动的持续效果,学校团委在活动启动之初,随机抽取部分学生调查“一周诗词背诵数量”,根据调查结果绘制成如图16和图17所示的统计图(部分).

大赛结束后一个月,再次抽查这部分学生“一周诗词背诵数量”,绘制成的统计表如表7所示.

试根据调查的信息分析以下问题.

(1)直接写出:活动启动之初,学生“一周诗词背诵数量”的中位数为_____;

(2)估计大赛结束后一个月,该校学生一周诗词背诵7首(含7首)以上的人数;

(3)选择适当的统计量,从两个不同的角度分析两次调查的相关数据,评价该校经典诗词背诵系列活动的效果.

答案:(1)4.5;

(2)450人;

(3)① 中位数:活动之初,“一周诗词背诵数量”的中位数为4.5首;大赛后,“一周诗词背诵数量”的中位数为6首.

② 平均数:活动之初,“一周诗词背诵数量”的平均数为5;大赛后,“一周诗词背诵数量”的平均数为6.

从中位数和平均数可以看出,学生在大赛之后“一周诗词背诵数量”都多于活动之初,说明该活动效果明显.

参考文献:

[1]徐桂清,张书阳. 2019年中考“抽样与数据分析”专题解题分析[J]. 中国数学教育(初中版),2020(3):11-18.

[2]周启东,郑艳. 2020年中考“抽样与数据分析”专题解题分析[J]. 中国数学教育(初中版),2021(3):18-25.

作者简介:刘璇(1971— ),男,副研究员,主要从事初中数学教育及教学研究.