新疆东昆仑三岔顶地区长城系小庙岩组锆石U-Pb年代学特征及地质意义

郑春波,鲁浩,姜玉丽,李丽,王清江,曲艺,张荣霞

(1.平度市自然资源局,山东 青岛 266700;2.山东省第三地质矿产勘查院,山东 烟台 264004)

0 引言

新疆三岔顶地区处于青藏高原北缘,在大地构造位置上位于东昆仑造山带西段南缘[1-5],属于昆南增生杂岩带,该地区发育前寒武纪变质岩基底岩系,记录了前寒武纪地质演化历史[6-7]。因此,详细研究三岔顶地区的前寒武纪变质岩系,正确厘定构造岩石地层单位和时代归属,有助于进一步认识东昆仑造山带早期演化历史。

东昆仑造山带前寒武纪变质基底主要包括古元古代白沙河岩组和中元古代小庙岩组。近年来,学者们对小庙岩组形成时代做了较深入的研究,多数认为小庙岩组形成于中元古代[8-11],根据特征变质矿物组合、电子探针测试结果和相关地质温压计确定小庙岩组变质程度达到中压低角闪岩相[12-13]。

对于小庙岩组原岩特征和构造属性存在不同的看法,殷鸿福等[8]在冬给措纳湖幅1∶25万区域地质调查中,研究认为小庙岩组原岩为杂砂岩、泥质岩、不纯泥砂质灰岩夹少量不纯石英岩的岩石组合,代表了一种比较动荡的环境,认为小庙岩组形成于初始大陆裂谷有关的构造环境中;王国灿等[11]认为小庙岩组原岩为一套变质砂泥质-钙质岩系,分异程度相对稳定,和成熟度较高的陆缘碎屑岩-碳酸盐岩建造,形成于相对稳定的构造环境,代表了东昆仑地区相对稳定的发展阶段;李荣社等[1]认为小庙岩组原岩为杂砂岩、泥质岩及泥砂质灰岩,代表了裂解初期与岩浆作用同时或稍后阶段在比较稳定环境的沉积响应。陈有忻等[14]认为小庙岩组的原岩建造以陆缘碎屑沉积岩为主夹基性火山岩,并遭受后期岩浆侵入破坏。

本文通过对出露于东昆仑造山带西段三岔顶一带的小庙岩组进行详细的野外地质调查,综合运用岩石学、岩石地球化学、锆石年代学等方法,对小庙岩组进行原岩恢复、物源区属性分析和构造环境判别,为进一步认识东昆仑造山带西段中元古代物质组成和恢复东昆仑造山带早期地质构造演化历史提供重要的基础资料(图1)。

1 地质特征

小庙岩组最早由庄庆兴等人于青海都兰县小庙地区创建,最初定名为“小庙群”,指“原金水口组的第四岩组,主要为石英岩、云母石英片岩、黑云斜长片麻岩夹大理岩的组合。相当数量的石英岩的出现是本群的主要识别标志,经受混合岩化的小庙群以平行不整合伏于未受混合岩化的冰沟群之下。”小庙群虽为一地方性年代地层单位,但所指岩性宏观特征、组合方式、层位涵义明确、清晰,自创建以来除其时代归属有变更外,一直沿用至今。2007年青海省岩石地层划分方案中将其由群降为组,修订为小庙组,隶属于金水口(岩)群之中,出露岩性主要为长石石英岩、石英岩与二云石英片岩互层,夹白云斜长片麻岩、矽线二云片麻岩及大理岩,厚度2300m。后据“1∶25万库郎米其提幅、阿尔金幅、苏吾什杰幅、木孜塔格幅区调”将其定名为金水口岩群长城系小庙岩组,时代为中元古代。

现定义为:指分布在东昆仑地层分区祁漫塔格地层小区、乌鲁克苏河地层小区。与下伏古元古界白沙河岩组断层接触,与上覆蓟县系狼牙山组不整合接触。主要为一套原岩为石英成分较高的陆源碎屑岩夹碳酸盐岩及基性火山岩,下部为石英岩、石英岩与二云母片岩、绢云母片岩互层,夹矽线石、石榴子石石英岩及片岩,局部见有变砂岩及白云石质大量岩,厚度大于566.83m。北侧与中泥盆统布拉克巴什组呈断层接触,南侧被闪长岩体及构造破坏,南西及东侧被大面积第四系覆盖未见顶底。

研究区长城系小庙岩组主要位于三岔顶以北的月牙河两侧(图1),处于康西瓦-鲸鱼湖缝合带内,由于受构造影响,大部分地段变形强烈,整体以断块形式产出,与其他地层均呈断层接触,出露面积约26.78km2,叠置厚度434.62~2094.56m。原1∶25万木孜塔格幅将其厘定为长城系小庙群,其岩石类型为绿片岩相-角闪岩相片岩、变粒岩、片麻岩、石英岩、硅质岩夹大理岩、斜长角闪岩,岩石片理化较为发育,部分地段见有糜棱质岩石,变形强烈。原岩为陆源碎屑岩夹碳酸盐岩及基性火山岩,且原岩中的岩石特征、沉积建造等多已被改造。

区域上,小庙岩组主要分布于柴达木盆地南缘,由于受断裂破坏,出露面积不等,整体表现出西部宽,向东逐渐变窄的特征,其岩性上部以片岩为主,下部以片岩夹石英岩、大理岩为主(图2b)。空间上该地层主要表现为由西至东,地质体厚度逐步变薄。西侧以片岩为主,原岩多为碎屑岩、碳酸盐岩以及火山岩类,东侧则转变为以成熟度较高的石英岩、大理岩、中酸性侵入岩等长英质含量较高的岩石。整体上石英岩夹片岩组合为该组主要标志特征[16]。在西侧的木孜塔格石花山地区小庙岩组出露厚度较大,地层岩性保留较好,以大理岩、石英岩为主,局部有黑云斜长片麻岩等,厚度大于8500m;东部在青海省都兰小庙地区,其主体以长石石英砂岩、石英岩、大理岩等,厚度大于714m。三岔顶地区小庙岩组主要出露的岩性为石英岩、片麻岩、片岩夹浅粒岩、变粒岩、大理岩及少量斜长角闪岩,其分布的空间位置、岩石组合均与区域上出露的小庙岩组可对比。

1—大理岩;2—白云石大理岩;3—石英岩;4—黑云母石英岩;5—黑云母长石石英岩;6—含石榴子石石英岩;7—石英片岩;8—二云母石英片岩;9—含石榴子石二云母石英片岩;10—绿泥绢云石英片岩;11—二长片麻岩;12—钙质黑云片岩;13—长石石英片岩;14—混合岩;15—糜棱岩;16—断层;17—地层产状;18—长城系小庙岩组;19—下石炭统托库孜达坂组图2 三岔顶地区小庙岩组实测地质剖面图(a)及岩性对比柱状图(b)

2 岩石学特征

研究区小庙组岩石组合复杂,主要为一套石英岩、片麻岩、片岩夹浅粒岩、变粒岩、大理岩、斜长角闪岩等中级变质的岩石组合,特征变质矿物为角闪石、石榴子石、斜长石、白云母、绢云母、黑云母、绿泥石、石英等,变质程度达到高绿片岩相—低角闪岩相。总体上看,小庙岩组岩石以发育透入性片理为特征,石英岩、片岩中塑性流变褶皱、石英脉褶、“M”型褶皱及石香肠构造十分发育,条带状、条纹状构造多见。岩石中普遍叠加后期的多期韧性剪切应变,形成不同构造层次的构造片岩和糜棱岩、糜棱岩化岩石,片岩、石英岩及石英脉经历了强烈的变质变形作用改造,不同程度地改变了该组地层的原始组构和面貌。

本次研究主要在月牙河西和黄泥河上游地区进行详细的实测地质剖面研究(图2a),结合地质路线观察及镜下鉴定结果,研究区小庙岩组主要岩石类型可以归纳为石英岩类、片岩类、片麻岩类、斜长角闪岩类4大类。

2.1 石英岩类

二云石英岩:浅灰绿色、灰色,含鳞片粒状变晶结构,似变余层理结构。岩石主要由石英(85%~90%)、白云母(10%)、黑云母(1%~5%)及少量斜长石组成,副矿物为磁铁矿、磷灰石等,岩石轻碎裂,可见网状裂隙,沿裂隙有方解石、不透明矿物充填交代(图3c、图3d)。

a—薄层状含石榴子石石英岩;b—含石榴子石石英岩(单偏光;Q—石英,Ser—绢云母);c—二云母石英片岩;d—二云母石英片岩(正交偏光;Q—石英,Ser—绢云母,Bt—黑云母);e—含石榴子石绢云石英片岩;f—含石榴子石绢云石英片岩(单偏光;Grt—石榴子石);g—绢云石英片岩中发育的“N”型变形并沿轴部发生错断;h—斜长角闪岩早期塑性变形和晚期脆性变形叠加(正交偏光;Pl—斜长石,Hb—角闪石);i—含石榴子石黑云斜长片麻岩(单偏光;Grt—石榴子石)图3 研究区小庙岩组典型岩石照片

含石榴子石二云长石石英岩:灰色,鳞片粒状变晶结构,变余层理构造。岩石主要由石英(65%~70%)、长石(10%~15%)、黑云母(15%~20%)、白云母(5%~10%)、石榴子石(1%~2%)组成,副矿物为磁铁矿、锆石、磷灰石等,岩石轻碎裂,沿裂隙有钾长石、绢云母、方解石充填交代(图3a、图3b)。

2.2 片岩类

含石榴子石二云石英片岩:浅灰色、浅灰绿色,含鳞片粒状变晶结构,片状构造。岩石主要由石英(70%~75%)、白云母(20%~25%)、黑云母(5%~10%)、石榴子石(1%~2%)及少量炭质组成,副矿物有磁铁矿、锆石、磷灰石等。岩石至少受到3期变形。早期由矿物定向分布构成S1,S1受到一系列褶皱弯曲,其轴面劈理构成S2,S1斜交S2,晚期为脆性变形(图3e、图3f)。

含石榴子石白云母石英片岩:浅灰白色,鳞片粒状变晶结构,片状—变余层理构造。岩石主要由石英(60%~65%)、白云母(30%~35%)、斜长石(1%~5%)、黑云母(1%~2%)、石榴子石(1%~2%)组成,副矿物为磁铁矿、锆石、磷灰石等。岩石轻碎裂,沿裂隙有绿泥石及方解石、不透明矿物充填交代。

2.3 片麻岩类

含石榴子石黑云斜长片麻岩:浅灰绿色、浅灰色,含鳞片粒状变晶结构,似片麻状构造。岩石主要由石英(10%~15%)、斜长石(75%~80%)、黑云母(10%~15%)、石榴子石(2%~3%)组成。石英大致分为2个世代:一世代半自形粒状呈包体状分布石榴子石内,一般0.01~0.2mm;二世代石英呈他形粒状,一般0.1~1mm,定向分布,波状消光明显,集合体似透镜、似条纹状定向分布;斜长石大致分为2个世代:一世代呈近等轴粒状包体状分布石榴子石内,一般0.01~0.05mm;二世代斜长石呈他形粒状,一般0.1~0.5mm,定向分布,局部隐约可见聚片双晶,被绢云母及少量方解石、黝帘石交代,还有微量磁铁矿、锆石、磷灰石、榍石等副矿物组成。岩石碎裂明显,岩内常见网状裂隙,沿裂隙有碎粒、碎粉状长英质分布,局部被方解石、不透明矿物充填交代(图3i)。

2.4 斜长角闪岩类

斜长角闪岩:灰绿色,粒状变晶结构、堆晶结构,似片麻状构造、块状构造。岩石由斜长石(20%~25%)、角闪石(75%~80%)组成。斜长石呈他形粒状,大小一般0.2~0.5mm,定向分布,可见聚片双晶,被绢云母及钠长石交代,斜长石牌号:An=41;角闪石呈他形柱状,大小一般0.5~1mm,定向分布,褪色明显,部分集合体似条纹状定向分布,局部被绿泥石交代(图3h)。

3 年代学特征

本次工作在黄泥河上游采集新鲜含石榴子石黑云斜长片麻岩(2016RZ10)进行锆石U-Pb同位素测年,根据镜下鉴定,样品锆石多呈不规则状,中心颜色较深,边部为浅色,总体无色或淡黄色、浅黄绿色,粒径多50~100μm,内部成分相对均一,阴极发光图像(图4)表现晶面复杂,晶棱圆滑、镜面有溶蚀,增生结构发育,见变质矿物包裹体。

本次共测定25个点,测试数据结果见表1,测得年龄可分为3组(图4)。第1组4粒锆石数据,谐和年龄为(994±11)Ma;第2组3粒锆石数据,谐和年龄为(775±12)Ma;第3组数据(13个点)206Pb/238U年龄集中,加权平均值的误差与单个分析误差基本一致,在谐和图中集中落在谐和线上,谐和年龄为(613.6±3.6)Ma。这3组年龄代表3次地质事件发生,为该区的构造演化提供了较有利的时间证据。经研究认为这3组年龄为该套地层发生中深变质的年龄,并不代表岩石的形成年龄。

图4 新疆东昆仑三岔顶地区小庙岩组含石榴黑云斜长片麻岩锆石阴极发光图及锆石U-Pb变质年龄谐和图

表1 研究区小庙岩组锆石U-Pb测年数据分析结果表

1∶25万木孜塔格幅在研究区西侧的石花山一带取得Sm-Nd同位素模式年龄为984Ma(变质年龄),与本次所得年龄较为一致。在东昆仑东段的青海省境内,普遍发育一套与研究区中深变质地层在岩性、变质程度均相似的地层,在青海省地层中将其划分为小庙群,归属长城系,主要是依据在格尔木以东的都兰小庙剖面中发现它被含化石的蓟县—青白口系整合覆盖,相当于1∶25万木孜塔格幅小庙群第一亚群中采到叠层石Cryptoaooncf,时代为长城纪。陈有忻[12]等对青海可可沙地区小庙岩组进行锆石U-Pb测年,认为其形成于为1683~1554Ma,属于中元古代。综合对比研究,认为研究区该套地层可以和青海境内的小庙群对比,时代应同属中元古代长城纪。

4 岩石地球化学特征

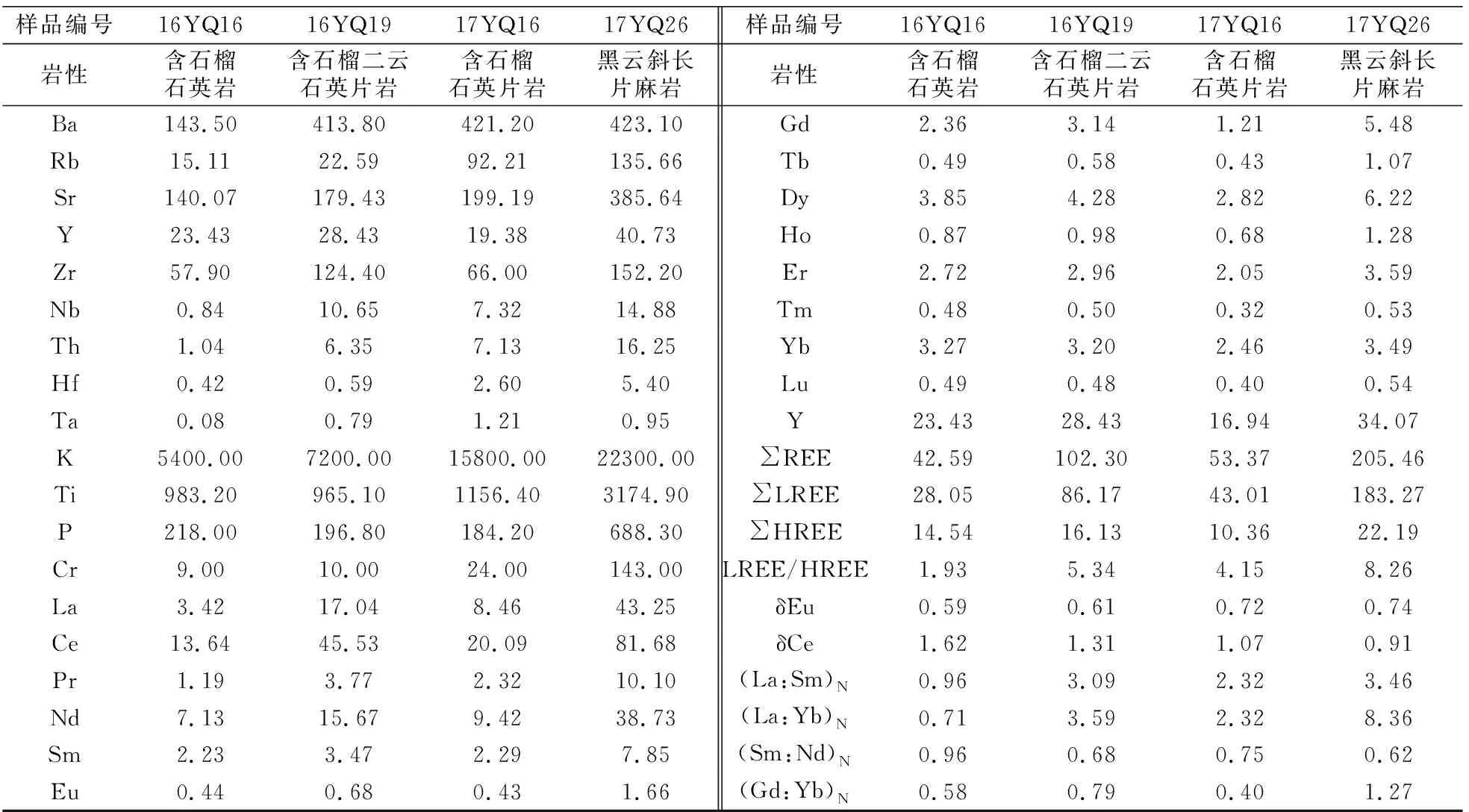

本次研究所采取的样品均采自地质剖面和主干路线,选择具有代表性的新鲜岩石进行岩石地球化学分析,共计4件样品,岩性分别为含石榴石英岩(1件)、含石榴石英片岩(2件)和黑云斜长片麻岩(1件)。样品主量、微量和稀土元素的测试工作由核工业新疆理化分析测试中心鉴定完成。主量元素利用AxiosmAx型原子吸收分光光度计进行测试,FeO由氢氟酸、硫酸溶样,采用重铬酸钾滴定的容量法进行测试,误差小于等于2%;微量和稀土元素利用NexION 350X型电感耦合等离子质谱仪及ICAP6300型电感耦合等离子原子发射仪完成,误差小于等于5%,分析结果见表2、表3。

表2 研究区小庙岩组变质岩主量元素分析结果(%)及相关特征值表

表3 研究区小庙岩组变质岩微量、稀土元素分析结果(×10-6)及主要参数表

4.1 主量元素特征

由表2可以看出,小庙岩组变质岩SiO2含量较高(65.97%~77.03%),大部分70%以上,仅黑云斜长片麻岩相对较低(65.97%);TiO2含量较低(0.19%~0.75%),其中黑云斜长片麻岩相对其他岩石类型含量要高;Al2O3含量普遍较高(12.42%~15.46%),Al2O3>CaO+Na2O+K2O;FeOT含量为3.21%~5.29%;MgO含量变化较大(0.26%~2.54%),黑云斜长片麻岩中MgO含量明显高于其他岩石类型;K2O含量为0.66%~2.70%,Na2O含量为3.09%~4.87%,碱含量相对较高。这些数据特征指示研究区小庙岩组变质岩原岩可能为碎屑沉积岩。

从尼格里特征值可以看出,k值相对较低(k=0.08~0.36),铝相对不足(t=-0.21~9.81),富钙(c=8.48~14.01),碱含量较高(alk>20),岩石中普遍含有少量石榴子石富铝矿物,说明原岩可能为泥质砂岩。

4.2 微量元素特征

由小庙岩组变质岩微量元素分析结果可知(表3),岩石样品Ba和Zr含量较高,分别为(144~423)×10-6和(58~152)×10-6,Sr含量变化较大,为(140~386)×10-6,表明小庙岩组物源以近源为主。Sr/Ba比值为0.43~0.97,平均为0.70,均小于1,显示出副变质岩特征;Cr/Zr比值为0.08~0.94,平均为0.39,表明小庙岩组物源以长英质岩石为主。在大陆上地壳平均值标准化蛛网图解中可以看出(图5a),元素丰度与大陆上地壳平均值接近,Sr、P、Ti相对亏损,Sm、Nd略富集,说明小庙岩组变质岩原岩可能来源于大陆上地壳。

图5 小庙岩组变质岩微量元素上地壳标准化蛛网图(a)和稀土元素配分曲线图(b)[17]

4.3 稀土元素特征

小庙岩组变质岩稀土元素总量变化较大,为(42.59~205.46)×10-6,轻、重稀土含量分别为(28.05~183.27)×10-6、(10.36~22.19)×10-6。由稀土元素球粒陨石标准化配分曲线(图5b)可以看出,小庙岩组变质岩轻重稀土分馏较明显,呈轻稀土富集的右倾型,具铕负异常,δEu为0.59~0.74,平均值为0.67。以上特点均显示为太古代之后的沉积岩特点。

5 讨论

5.1 原岩类型

变质岩中副矿物特征也是恢复变质岩原岩类型的重要依据之一。由于不同副矿物对风化、搬运以及变质作用,具有相对的稳定性,它们在不同成因类型原岩中的赋存情况和特点不同,因而,变质岩所含副矿物的种类、组合、标型特征、晶形、颜色、大小及含量,对判别变质岩的原岩成因类型具有重要意义。研究区小庙岩组变质岩的副矿物主要有磁铁矿、磷灰石、锆石、榍石等。磁铁矿含量一般1%左右,最多可达5%,多已压碎成粉末条痕状;磷灰石含量一般1%,常为柱粒状、粒状;其余矿物含量较少,榍石为楔形粒状--不规则粒状,锆石多为不规则粒状、微粒状;各种副矿物多聚集分布,具分选性,反映出副变质岩石中副矿物的特征。

通过岩石地球化学分析,在(al+fm)-(c+alk)-si图解(图6a)中,除黑云斜长片麻岩落在火山岩区,石英岩及石英片岩均落在泥岩、砂岩区;为了区分正变质岩和砂质、泥质岩形成的副变质岩,利用(Al+∑Fe+Ti)-(Ca+Mg)图解(图6b)恢复原岩,样品点投在了亚杂砂岩-杂砂岩区,说明研究区小庙岩组变质岩为副变质岩。在(al-alk)-c图解(图6c)中,样品投点于长英质黏土及杂砂岩区,同样显示出副变质岩的特征。在变质作用过程中,稀土元素相对于主量元素更不易受到影响,因此利用∑REE-La/Yb图解(图6d)能较好的区分正变质岩和副变质岩[19],样品点落入砂质岩和杂砂岩区及页岩和黏土岩区。

图6 研究区小庙岩组变质岩原岩判别图解(al+fm)-(c+alk)-si图解[18]、(Al+∑Fe+Ti)-(Ca+Mg)图解[19]、(al-alk)-c图解[19]和∑REE-La/Yb图解

根据野外岩石产状特征、结构构造及岩石组合特征、变质矿物共生组合特点,结合岩石地球化学特征,研究区小庙岩组变质岩为副变质岩,其原岩为火山碎屑沉积岩。

5.2 源区特征

沉积岩地球化学成分是研究物源区类型、气候特征、搬运方式及成岩过程等复杂地质过程的一个重要指标[14]。K2O/Al2O3、Al2O3/TiO2等地球化学指标能很好的确定细碎屑岩物源区成分,研究区小庙岩组变质岩K2O/Al2O3值为0.05~0.17,平均0.11,Al2O3/TiO2值为20.78~65.52,平均52.73,Cr/Zr值为0.08~0.94,平均0.38,说明母岩中碱性长石含量较少,物源主要来自于长英质岩石。主量元素氧化物判别函数可以有效区分镁铁质的、中性的或长英质火成岩和石英沉积岩等物源区,样品点主要落入长英质火成岩物源区和中性岩火成岩物源区(图7a),反映出物源区岩石类型较复杂;在La/Th-Hf图解(图7b)中,样品点主要落入混合长英质/基性火山岩物源区和长英质物源区,说明小庙岩组变质岩物源区以长英质为主,而且很少有古老沉积物加入。

判别函数1=-1.773TiO2+0.607Al2O3+0.76TFe2O3-1.5MgO+0.616CaO+0.509Na2O-1.224K2O-9.09;判别函数2=0.445TiO2+0.07Al2O3-0.25TFe2O3-1.142MgO+0.438CaO+1.475Na2O+1.426K2O-6.861图7 研究区小庙岩组变质岩物源特征判别图解[20-21]

5.3 沉积环境分析

SiO2和K2O/Na2O的相互关系可以很好地判断砂岩形成的构造背景,研究区小庙岩组样品均落入活动陆缘区域(图8a),在SiO2/Al2O3-K2O/Na2O图解(图8b)中,样品点落在活动大陆边缘和演化岛弧构造背景区域中,在主量元素判别函数图解(图8c)中,样品点均落在活动陆缘区域,表明研究区小庙岩组形成环境主要为活动大陆边缘环境。

函数1=-0.0447SiO2-0.972TiO2+0.008Al2O3-0.267Fe2O3+0.208FeO-3.082MnO+0.14MgO+0.195CaO+0.719Na2O-0.032K2O+7.51P2O5+0.303;函数2=-0.421SiO2+1.988TiO2-0.526Al2O3-0.551Fe2O3-1.61FeO+2.72MnO+0.881MgO-0.907CaO-0.177Na2O-1.84K2O+7.244P2O5+43.57图8 研究区小庙岩组变质岩构造背景判别图解[22-23]

华北板块在2.0~1.7Ga期间发生强烈的构造--岩浆--变质事件,主要表现为非造山岩浆活动、裂解型火山--岩浆活动和退变质作用,代表了古元古代--中元古代重要的裂解事件及相应的物质体现[14]。小庙岩组是东昆仑造山带中元古代变质结晶基底,经历了多期构造运动和变质作用,峰期变质作用达到低角闪岩相[12],其代表了东昆仑地区响应Columbia超大陆裂解事件的物质记录,岩石地球化学研究结果显示,研究区小庙岩组原岩建造以陆源碎屑岩为主,物源区为长英质物源区,形成环境为活动大陆边缘环境,在Columbia超大陆裂解背景下,东昆仑地区区域应力体制由挤压转换为拉张,开始在古元古代结晶基底上拉张裂解形成裂谷,海水侵入以后开始接受沉积,形成中元古代小庙岩组。

6 结论

(1)研究区小庙岩组主要为一套长英质中级变质岩,主要岩石类型可以归纳为石英岩类、片岩类、片麻岩类、斜长角闪岩类4大类,整体上石英岩夹片岩组合为该组主要标志特征,特征变质矿物为角闪石、石榴子石、斜长石、白云母、绢云母、黑云母、绿泥石、石英等,变质程度达到高绿片岩相—低角闪岩相。

(2)研究区小庙岩组锆石U-Pb年龄可分为3组,分别为(994±11)Ma、(775±12)Ma和(613.6±3.6)Ma。笔者认为这3组年龄为小庙岩组发生中深变质的年龄,并不代表岩石的形成年龄。

(3)岩石地球化学特征表明,研究区小庙岩组变质岩具有高硅、富碱、低铁钛的特点,微量元素丰度与大陆上地壳平均值接近,稀土元素曲线呈右倾型,具有负铕异常,指示研究区小庙岩组变质岩原岩可能为来源于大陆上地壳的碎屑沉积岩。

(4)根据野外岩石产状特征、结构构造及岩石组合特征、变质矿物共生组合特点,结合岩石地球化学特征,研究区小庙岩组变质岩为副变质岩,其原岩为火山碎屑沉积岩。物源区以长英质为主,而且很少有古老沉积物加入,形成环境主要为活动大陆边缘环境。