1990年以来中国城市交通运输效率时空演化及影响因素研究

景 林, 李 涛, 姚玲玲, 杨如玉,陈书潮, 其力木格, 曹小曙*

(1.陕西师范大学 西北国土资源研究中心, 陕西 西安 710062;2.陕西师范大学 全球区域与城市学院, 陕西 西安 710062;3.陕西师范大学 交通地理与空间规划研究所, 陕西 西安 710062;4.陕西师范大学 西北城镇化与国土环境空间模拟重点实验室, 陕西 西安 710062)

随着我国城市化水平的不断提升,城市内部各类经济和社会文化活动日益频繁,城市交通总量以2~3倍于人口增长的速度增长[1].城市中流动性的不断增强深刻影响着城市空间,导致城市交通供需矛盾日渐突出[2].为应对日益增加的交通需求,城市交通建设增加投入,城市交通运营扩大规模,但这却占据了更多道路资源,产生道路拥堵、交通污染和噪音等诸多问题,严重影响城市交通运输的可持续发展.城市空间稀缺性和高流动性特征要求人们必须合理配置和高效利用交通运输资源[3].在此背景下,对城市交通运输效率问题的探讨显得尤为重要.

沿革以往研究对于效率的评价范畴,城市交通运输效率是指城市交通运输生产活动中,实际产出与资源投入之间的比率[4]. 国外学者最早对城市交通运输效率开展研究,侧重于从企业角度构建评价指标,多采用不同类型的数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)测度城市交通运输效率[5-11]并取得丰富的成果. 国内学者结合中国城市交通实际情况,重新建立指标体系评价中国城市的交通运输效率[12-14],如章玉等选择客流量、车辆数和线路条数等指标测算中国主要城市的交通运输效率[12]. 在效率评价的基础上,国内学者主要从城市交通运输系统自身[15,16]和社会经济系统因素[15-17]两方面分析其对交通运输效率的影响,如李磊等研究发现人口密度、人均GDP、城市人均道路面积均与公共交通效率呈负相关关系[15].随着研究的深入,城市交通运输所产生的外部成本也逐渐受到关注,很多研究将空气污染[18]和交通碳排放[16]等非期望产出纳入DEA模型研究中国主要城市的交通运输效率,如李金培等将拥堵指数和空气污染作为期望产出,分析了中国36个中心城市的交通效率[19].除工程学和经济学视角的交通运输研究外,从地理学角度出发,国内学者分别从全国省域尺度和城市群尺度对公路、铁路和综合交通等运输效率进行了实证研究[20-25].但此类研究都集中在区域层面,从城市层面对交通运输效率的探讨极为鲜见.

现有研究主要关注少数大中城市的交通运输效率,或者研究单个城市某种交通方式的运输效率,缺乏大样本和长周期的研究,未能反映全国城市尺度上交通运输效率的空间格局变化,更缺乏对城市交通运输效率的时空演化特征和动力机制的探讨.基于此,本研究将交通碳排放作为非期望产出,采用超效率Undesirable-SBM模型(Slacks-based Measure,SBM)测度1990—2019年中国285个地级市市辖区的交通运输效率,以揭示中国城市交通运输效率的时空演化特征,分析其影响因素并提出运输效率改善路径,以期为城市交通运输系统高质量发展提供科学参考.

1 研究设计

1.1 研究方法

DEA模型是一种运用线性规划原理来评估包含多种相同类型的投入和产出的决策单元( Decision Making Unit,DMU),相对于效率的非参数生产前沿方法,广泛应用于各种效率评价研究中[26,27].传统的DEA模型未能充分考虑投入产出的松弛性问题,难以准确评价决策单元的效率,因此Tone将松弛变量纳入模型[28],提出SBM模型( Slacks-based Measure,SBM).为有效地解决同时有多个决策单元排序和非期望产出问题,Tone[29]又进一步提出纳入非期望产出的超效率Undesirable-SBM模型,其公式如下:

(1)

(2)

1.2 指标选取

1.2.1 城市交通运输效率评价指标

城市交通运输效率评价指标包含投入指标和产出指标两方面,参照已有的城市交通效率研究[7-19]和区域层面的运输效率研究[20-25]中的指标选取,综合考虑城市内部交通运输系统和城市社会经济特性,基于科学性、数据可得性和全面性原则,本研究选择城市道路面积(万m2)、公共汽电车数量(辆)、轨道交通运营里程(km)和出租车数量(辆)作为投入指标,选择城市道路客运量(万人次)、轨道交通客运量(万人次)作为期望产出指标.由于本研究侧重于探讨现代城市环境中与居民日常出行紧密相关的交通运输系统的运行效率,因此不包括市辖区内部的货运交通和长距离的铁路、航空运输.交通工具运行过程中除了产出客运量之外,还产生大量温室气体以及大气污染物,碳排放是交通系统重要的负外部来源,因此以交通碳排放量(t)作为城市交通系统的非期望产出指标.基于数据可得性,交通碳排放量参考相关研究[30,31]中的公式进行换算得出.计算方法如下:载客汽车年均行驶里程为1.0×105km,小微型车辆的百公里能耗分别为:8.8L(油耗)、10.56L(液化天然气消耗)、100kW·h(电能消耗);大中型车辆百公里能耗分别为:30L(油耗)、36L(液化天然气消耗)、150kW·h(电能消耗);汽油密度为0.78kg/L,液化天然气密度为0.46kg/L;汽油、液化天然气、电力CO2排放因子分别为3.042t/t,2.588t/t和0.5257kg/(kW·h).

1.2.2 城市交通运输效率影响因素指标

大量研究表明,城市交通与城市空间结构和社会经济发展之间存在着复杂的相互作用机制.由城市土地利用方式(功能和构成)和强度决定的城市空间结构引导了交通量的空间分布,从而产生交通出行需求,并反过来影响交通方式的选择[32,33].城市规模与交通运输效率之间存在相互影响的辩证关系[34],当城市规模扩大时,城市空间形态与交通运输效率密切相关[35].此外,城市空间形态也影响交通碳排放[31].城市居民出行量随着城市规模扩大而出现结构性的增大[36],出行总成本也会随之增加,并促进居民选择个体交通端出行方式[35],这些变化都可能对城市交通运输效率产生影响.各类社会经济活动不仅影响着城市的空间形态以及城市交通的供给与需求[33],也使三者相互作用.经济与社会发展对城市交通具有较强的正向促进作用[37,38],特别是社会发展对交通运输业起到提质增效的作用[17].居民收入水平的提升会显著影响交通方式的选择[34],可能影响到城市交通运输效率.城镇化发展促进人口合理布局,提升交通出行密度,进而促进交通运输效率提升[39].此外,社会经济发展深刻影响着交通运输资源的投入,进而直接影响交通运输效率.

综合考虑城市交通与城市空间结构和经济社会的相互作用关系,并结合以往研究中城市交通运输效率影响因素指标选择[18,21,22],基于科学性、数据可得性和全面性原则,本研究从经济发展、社会发展[40]和城市空间结构三个层面,选择GDP、人口密度、城镇化率、第三产业比重、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、城市建成区面积比和城市建成区面积8个指标,分析其对城市交通运输效率的影响(表1).

表1 城市交通运输效率影响因素

1.3 数据来源

基于数据的可获得性和准确性,本文以中国285个地级城市(含直辖市)的指标数据作为研究样本,因数据缺失,暂未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省,以及地级市中昌都、铜仁、日喀则、毕节、林芝和山南等地.考虑到COVID-19疫情对城市交通运行的巨大冲击,本文选取1990—2019年为研究时段.数据主要来源于1991年、2001年、2011年和2020年四个年份的《中国城市统计年鉴》,部分数据来自各省市的统计年鉴,个别缺失数据通过计算插补方式得出.为了更加深入地研究城市交通运输效率,揭示城市环境下交通运输效率的演化特征和影响因素,本研究的指标仅包括各地级市的市辖区,不包括地市所辖县域部分. 1991年和2001年的《中国城市统计年鉴》中统计了市辖区城市客运量,但2011年和2020年的年鉴中未统计该指标,仅统计区域的客运量.为保证效率评估时投入产出指标的统计口径的一致性,2010年和2019年的城市客运量是根据相关研究[41]中城市客运量的推测方法,利用以往的年份的统计数据回归分析外推得出的.

2 结果分析

2.1 城市交通运输效率现状特征

2.1.1 城市交通运输效率总体处于较高水平

运用MaxDEA6.9对2019年中国285个城市交通运输效率进行测算,结果显示交通运输效率平均值达到0.737,总体上处于较高水平.为进一步分析城市交通运输效率的数值分布特征,生成城市交通运输效率值的小提琴图(图1). 2019年城市交通运输效率值的中位数为0.638,即研究样本中50%的城市交通运输效率值高于0.638;效率值的上下四分位数分别为0.772和0.542,即50%的城市交通运输效率值分布在0.542~0.772,说明目前总体上城市交通系统对于运输资源的利用水平较高. 2019年交通运输效率达到DEA有效的城市共49个,约占研究样本的17.19%,其中有40个城市的效率值集中分布在1.000~1.364,而效率高于1.364的9个城市之间效率值差异特别明显.综合来看,2019年中国城市交通运输效率水平较高,但有42个城市的交通运输效率值低于0.500,约占研究样本的14.73%,说明仍有少数城市交通运输资源的利用效率较低.在维持现有产出水平的情况下,要实现城市交通运输效率DEA有效,需要降低大约20%的交通运输工具等投入要素.

图1 2019年城市交通运输效率值分布特征

2.1.2 城市交通运输效率区域差异显著,呈现出明显的空间集聚特征

从全国尺度来看,“博台线”(1)“博台线”是连接中国新疆维吾尔自治区博乐市与台湾省台北市的一条西北—东南走向的轴线,垂直于胡焕庸线,见2020年出版的《地理学报》第75卷第2期《博台线——中国区域发展均衡线的重要功能与建设构想》一文,作者是中国科学院地理科学与资源研究所研究员方创琳.两侧城市交通运输效率空间差异较为明显,即呈现出“博台线”西南侧城市交通运输效率整体高于东北侧的空间格局.城市交通效率高值集中分布在两大区域,一是西部的兰西城市群、关中城市群、成渝城市群和黔中城市群连片区,二是从长江三角洲城市群东部至北部湾城市群东部的东南沿海弧形地带,其中珠江三角洲城市群效率高值分布尤为集中(图2a).城市交通运输效率低值主要分布在华北和东北地区,特别是晋中城市群、京津冀城市群和山东半岛城市群连片区低值分布尤为集中. 2019年城市交通运输效率达到DEA有效的城市中有34个城市为位于“博台线”西南侧,约占达到效率DEA有效城市个数的70%, “博台线”穿过的城市有7个,而完全位于东北侧的仅有8个.从城市群尺度来看,部分城市群内部的城市交通运输效率也表现出较大的差异性.例如,山东半岛城市群和长江三角洲城市群内部效率值呈现东高西低的特征,京津冀城市群、辽中南城市群和哈长城市群内部个别城市交通运输效率值高,而绝大多数城市效率值低.

图2 2019年城市交通运输效率空间格局与空间集聚图

为进一步揭示城市交通运输效率的空间集聚特征,对全国城市交通运输效率进行冷热点分析,通过ArcGIS10.7计算Gi值,并对结果进行可视化(图2b).总体来看,沿“博台线”两侧高值集聚区与低值集聚区分异明显,即高值集聚区主要分布在“博台线”西南侧,低值集聚区主要分布在东北侧. 1%水平下显著的热点集聚区集中分布在华南地区,包括滇中城市群、珠江三角洲城市群、北部湾城市群、黔中城市群、海峡西岸城市群中南部和长江中下游城市群南部. 5%水平下显著的热点集聚区主要分布在成渝城市群和长江中下游城市群中部. 1%水平下显著的冷点集聚区集中分布在华北地区和东北地区南部,包括晋中城市群、京津冀城市群、呼包鄂城市群、辽中南城市群和山东半岛城市群等区域. 5%水平下显著的冷点集聚区主要分布在哈长城市群及其以北地区,其次为中原城市群南部和长江三角洲城市群中部.无显著集聚特征的城市主要分布在“博台线”两侧,说明了该线两侧城市交通运输效率差异较大.需要说明的是,新疆、云南和西藏的城市未呈现显著集聚特征,这可能与数据缺失较多有关.从城市群内部来看,分布于“博台线”两侧的关中城市群、长江三角洲城市群、长江中下游城市群和海峡西岸城市群内部集聚特征差异较大,即同时存在不同显著性水平的集聚区,这也进一步支持了城市交通运输效率沿“博台线”两侧分异的结论.

2.1.3 规模效率低于技术效率,多数处于递增阶段

利用MaxDEA6.9将交通运输综合效率分解为技术效率和规模效率后发现,运输规模效率总体水平较低,达到规模效率有效的城市远远少于达到综合效率有效的城市数量(图1). 2019年技术效率平均值为1.015,说明整体上中国城市交通运输资源的配置水平非常高.规模效率总体较低,平均值为0.550,仅海口市、贵阳市和东莞市三地市达到规模效率DEA有效.综合效率达到DEA有效的49个城市,技术效率值均处于高水平,且规模效率绝大多数接近DEA有效.总体来看,技术效率水平较高,且多数达到DEA有效,对于综合效率是否有效的影响不大.而规模效率值总体较低,相比技术效率,规模效率对于综合效率影响更大,可能制约了综合效率的提升.这与国内学者对城市效率研究所得出的规模效率是影响城市效率总体分布的主要因素的结论吻合[42].城市交通运输效率较高的城市多为大城市,而大城市交通运输资源规模投入相对较大,这也进一步支持了规模效率是决定城市交通运输综合效率的首要因素的结论.

2019年, 285个城市中有43个处于规模收益递减阶段,226个城市处于规模收益递增阶段,占研究样本的79.29%.从空间分布上来看,处于规模收益递减阶段的城市主要为省会城市和东部发达城市,其交通运输资源投入存在一定的冗余,这与此类城市早期城市交通超前建设紧密相关.处于规模收益递增阶段的城市以中西部城市为主,运输资源投入不足制约了综合交通运输效率的提升,这与中西部地区经济发展水平较低导致的城市交通建设相对落后有关.这说明了中西部城市可以通过增加交通运输资源投入提升运输规模效率,从而提升城市交通的综合运输效率.

2.2 城市交通运输效率的时空格局演化

2.2.1 城市交通运输效率呈现出波动性上升趋势

为准确反映1990—2019年各城市交通运输效率相对变化特征,本研究将1990年、2000年、2010年和2019年共1140个样本一起计算比较.结果表明,研究期内城市交通运输效率处于较高水平,且呈现出波动上升趋势(图3). 1990—2000年,城市交通运输效率均值、上下四分位数、中位数和最大最小值均呈现出明显的上升趋势,2000年效率平均值较1990年增加了43.78%,说明了全国城市交通运输效率整体上升. 2000—2010年,城市交通运输效率均值、上下四分位数和中位数呈现出明显的下降趋势,效率平均值下降了30.21%,说明该时段中国城市交通运输效率整体下降明显. 2010—2019年,城市交通运输效率均值、上下四分位数和中位数均有所提升,2019年效率均值达到了0.737,较2010年增加了21%,说明了该时段城市交通运输效率呈现上升趋势.研究期内,城市交通运输效率提升了22.22%,285个城市中有194个城市交通运输效率水平得到提升.交通运输效率达到DEA有效的城市数量由1990年的26个增加到2000年的54个,到2010年又减少到34个,而到2019再增加到50个,较1990年净增加24个,提升了96.23%.综上所述,研究期内城市交通运输效率呈现“上升-下降-上升”的波动增长趋势.

图3 1990—2019年城市交通运输效率数值统计特征

研究期内,规模效率总体上处于较低水平,多数城市交通运输资源未能发挥规模效应. 1990年,规模效率的平均值为0.384,不到最优水平的40%(表2).到2000年,规模效率均值为0.605,相比1990年提升了57.55%,提升非常明显.值得注意的是,1990—2000年,综合运输效率也得到明显的提升,这也说明了规模效率对于城市交通综合运输效率具有重要影响.相对而言,技术效率对于综合运输效率影响较小. 2000年之后,规模效率均值由2010年的0.376进一步下降到2019年的0.346,相对2000年下降了42.81%.总体来看,1990—2019年城市交通运输规模效率经历了先迅速增加,再逐步减少的变化历程.研究期内,城市交通运输技术效率均值始终较高,而规模效率均值整体较低,大多数城市处于规模收益递增阶段.这说明绝大多数城市的运输规模尚未达到最优状态,仍可通过增加要素资源投入来提升规模效率,从而进一步提升综合运输效率.值得注意的是,处于规模收益递增阶段的城市数量波动减少,而规模收益递减的城市数量逐年增加,说明不少城市实现了由规模收益递增阶段向规模收益递减的转换,达到了规模收益最优.

表2 1990—2019年城市交通运输效率分解

2.2.2 城市交通运输效率区域差异增大,空间集聚增强

在计算出城市交通运输效率之后,运用ArcGIS10.7对不同城市交通运输效率值进行可视化处理,得出1990—2019年四个年份中国城市交通运输效率的空间分布情况(图4). 1990年,285个城市交通运输效率的变异系数为0.333,交通运输效率的空间差异较小.整个东北地区、华北地区北部和东南沿海三大城市群的交通运输效率较低,整体呈现出中南部高东北部低的空间格局图(图4a);1990—2000年,城市交通运输效率整体上升明显,变异系数为0.258,说明不同城市间交通运输效率差异较1990年有所缩小.从空间分布来看,东北地区城市交通效率提升最为明显,特别是辽中南城市群效率高值分布尤为集中,整体呈现出东北部高,中东部低的空间格局(图4b);2000—2010年,城市交通运输效率值有所下降,变异系数为0.415,较2000年增大了60.85%,说明城市交通运输效率的空间差异进一步扩大. 1990—2000年间的城市交通运输效率的差异变化趋势与已有研究对中国城市交通运输发展水平差异的研究结果相吻合.从空间上看,2010年城市交通运输效率呈现出南高北低,东高西低的空间格局,效率高值主要分布在兰西城市群、关中城市群和成渝城市群连片区域(图4c);2010—2019年,城市交通运输效率整体上升,变异系数增加到0.517,说明了效率的空间差异在进一步增大,在空间上呈现“博台线”西南侧高于东北侧的分布格局.同时,东南沿海的珠江三角洲城市群和海峡西部城市群连片带和西部的兰西城市群、关中城市群和成渝城市群连片区的交通运输效率的高值集聚明显(图4d).研究期内,城市交通运输效率的变异系数波动上升,增加了55.25%,说明近30年中国城市交通运输效率的空间差异明显增大.总体来看,研究期内华北地区城市交通运输效率有所下降,西部的成渝城市群和东南地区城市交通运输效率提升明显,且效率高值空间集聚的趋势进一步增强.

图4 城市交通运输效率的空间格局演化

3 城市交通运输效率影响因素分析

3.1 影响因素

城市交通运输效率受到交通系统内部因素与经济社会等外部因素的综合影响,经济社会因素通过复杂的作用机制影响城市交通运输效率[21].为探究社会经济因素对城市交通运输效率影响的差异和程度,揭示中国城市交通运输效率时空演化的机制,本文采用皮尔逊相关性分析探究主要社会经济变量与城市交通运输效率之间的关系(表3).

在经济发展各因素中,GDP与城市交通运输效率存在显著的正相关性,这与以往多数研究结论吻合.其原因可能是经济发展水平较高的城市交通基础设施建设越完善,能够充分发挥规模集聚效应,从而推动城市交通运输总体效率的提升.同时,经济发展水平高的城市交通规划往往更加合理,设施资源利用效率和技术效率整体较高,如新能源车辆投入降低了交通碳排放量,因此城市交通运输效率得到提升.社会消费品零售总额从商品流通角度反映宏观经济运行状况,其数值越高说明经济越活跃,城市中人和商品的流动性越强,交通出行量增大,从而促进交通资源利用效率提升.第三产业比重与城市交通运输效率之间的关系并未如预想地表现出显著的正相关性.一般而言,发达的第三产业意味着较多的人口流动,从而对城市交通资源的利用效率起到促进作用.可能因为不同城市第三产业规模和内部结构不同,因此第三产业比重差异并未造成交通运输效率的显著差异,二者关系值得后续研究进一步探讨.

在社会发展水平各因素中,人口密度与城市交通运输效率存在显著的负相关性,这与相关研究结论[15]吻合.城市人口密度可看作是单位时空范围内居民出行发生次数[34],人口密度越高意味着交通出行需求越多,有助于提升城市交通资源的利用效率.但另一方面,城市化进程中增加城市交通资源投入,导致城市交通资源配置失衡[15],影响城市交通运输效率的提升.城镇居民人均可支配收入与城市交通运输效率存在显著的负相关性,主要原因可能是随着工资率的持续增加,促使居民选择个体交通端[35],降低了城市交通资源的利用效率.城镇化率与交通运输效率之间并未表现出显著性的相关性,很可能是在不同城镇化水平下,其对运输效率影响作用不同.已有研究表明城镇化水平和交通出行需求的集中程度呈正相关[21],在城镇化水平较低的阶段,城镇化进程中的城市人口增加会提升交通运输资源的利用效率,带来运输效率提升,1990—2000年城镇化率增加较快与运输效率明显提升同时出现也说明了这一点.但是随着城市化进一步发展所带来的各种城市问题可能会制约交通运输效率的提升,使交通运输效率未能随城镇化率升高而持续提升.

在城市空间因素中,城市建成区面积比与城市交通运输效率之间存在比较显著的正相关性.城市建成区占城市面积比重反映了城市的土地利用强度,建成区面积比越高意味着运输资源的集聚、规模和密度效应水平越高,从而使运输效率越高[21].建成区面积与城市交通运输效率存在比较显著的负相关性,有研究表明适度的城市空间规模不但能够减少非必要的交通出行,而且能够提升交通运输效率[34].城市建成区是城市基础设施建设在空间上的客观反映,建成区面积的增加必然伴随着城市交通基础设施规模的扩大,造成规模不经济,从而导致运输效率下降,使得城市规模与交通运输效率之间表现出负相关关系.

3.2 形成机制归纳

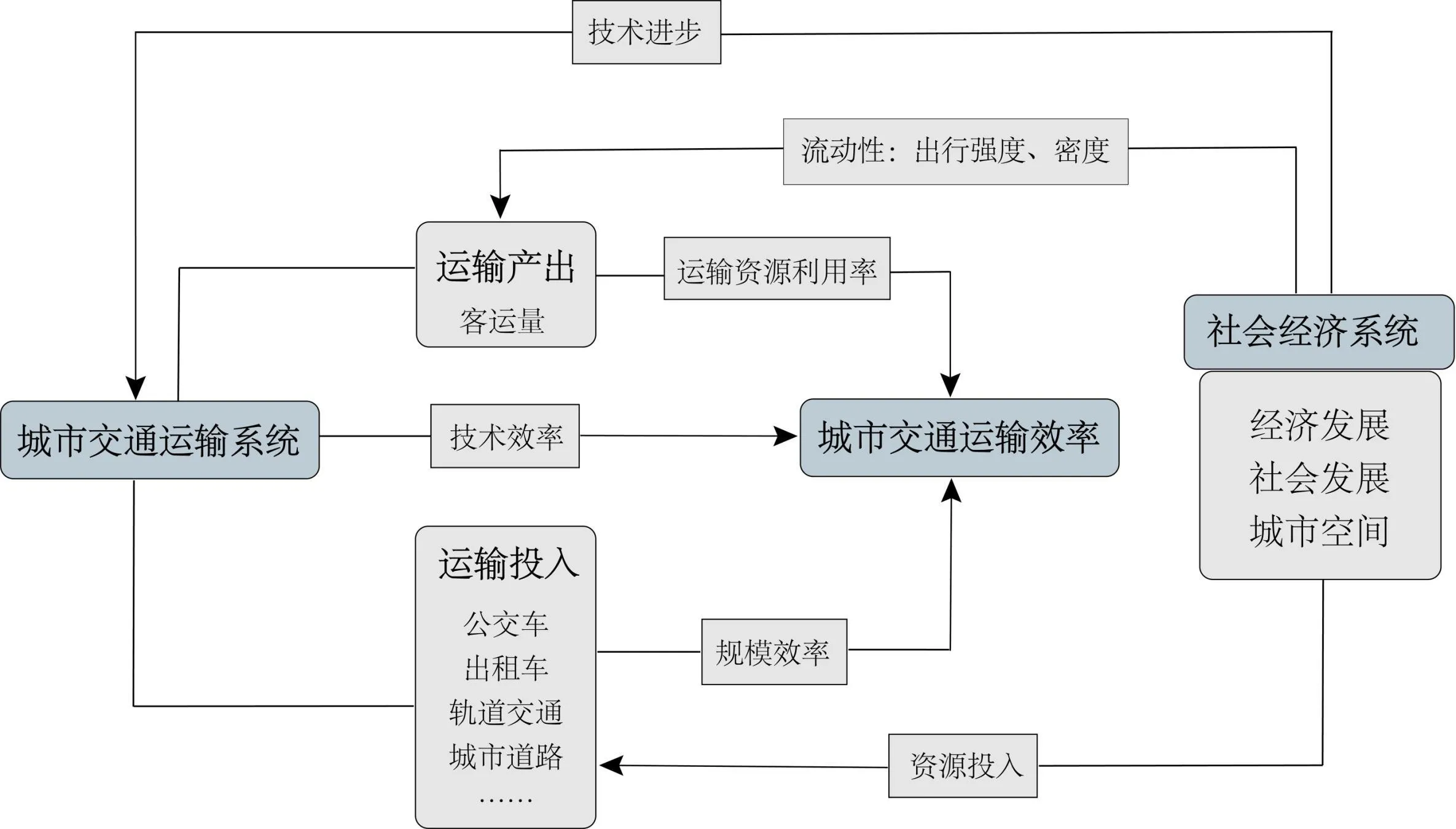

城市交通运输系统是一个由多种投入产出要素组成的复杂系统,而交通运输效率是评估该系统运行有效性的综合指标,反映城市交通需求与城市交通设施利用率之间的平衡性[25].城市交通系统的投入产出结构直接影响了交通运输效率水平,而社会经济系统又深刻影响着城市交通运输系统的产出和城市交通需求量(图5),进而影响城市交通运输效率,本研究将其归纳为三个方面:①城市社会经济发展促进技术进步,管理和资源配置水平提升,带动交通运输系统的技术效率的提升,进而推动城市交通运输效率的提升;②城市社会经济发展使得城市内部流动性增强,交通出行强度和密度增大,促进交通系统产出-客运量的增加,城市交通运输资源的利用率得以提升,从而提高城市交通运输效率;③城市社会经济发展促进城市土地开发强度增加、运输资源集聚和交通基础设施的投入增加,带动交通运输系统规模效率的提升,进而促进城市交通运输效率的提升.

图5 社会经济系统对城市交通运输效率的作用机制

4 结论与讨论

本研究将交通碳排放量作为城市交通系统的非期望产出纳入运输效率评价指标体系中,以中国285个地级市为研究样本,选用超效率Undesirable-SBM模型对1990年、2000年、2010年和2019年四个年份的城市交通运输效率进行测度.在效率测度的基础上,分析导致城市公共交通运输效率DEA无效的主要要素来源及其程度,探讨社会经济因素与交通运输效率的关系.研究发现:①总体来看,目前城市交通运输效率处于较高水平,呈现出“博台线”西南侧效率值高于东北侧的空间格局;②中国城市交通运输效率呈现波动上升趋势,不同区域间的城市交通运输效率差异不断增大,主要表现为成渝城市群与东南地区效率高值集聚增强;③规模效率远低于技术效率,多数城市规模效率未达到DEA有效,成为影响和制约城市交通运输效率提升的首要因素;④城市交通运输效率与经济发展水平和城市开发建设强度存在显著正相关性,与社会发展水平和城市规模存在显著负相关性.

结合研究结论和城市交通运输实践,为促进城市交通运输可持续发展,本文提出两方面政策建议.首先,从城市交通运输系统自身入手,合理统筹各种运输资源的投入和产出,充分挖掘城市交通运输资源的潜力,降低资源冗余,提升有效供给,从而提升运输资源的利用效率.与此同时,也要注重城市交通运输事业发展与经济发展、产业结构演化、城镇化发展水平和居民生活水平等外部环境相适应,使社会经济产出转化为交通运输系统的优质产出.其次,结合不同区域城市交通运输效率现状特征,应采取针对性的改善策略,如中西部地区应适度加大城市交通运输资源投入,以提升城市交通运输规模效率;东部及大城市应抑制城市交通运输资源投入的持续增加,避免因规模不经济导致交通运输效率下降.针对其人口和经济密度大的特征,应坚持“公交优先”发展战略,合理规划交通线路和站点,提升公共交通的可达性,促进各种交通方式柔性衔接,从而提升各类运输资源的利用效率.

由于数据可得性,本文在评价指标的选取方面受到了较大的限制,未能将城市交通运输人力投入、运营里程和交通场站数量等指标纳入评价指标.交通并非到达目的地那么简单,也充斥着辩证和矛盾,并从不同维度影响人和社会的发展[43].未来研究应该融入更多社会与文化因素,使城市交通运输效率评价能够反映社会的公平和谐.