地方政府城镇职工医疗保险门诊共济政策比较及其优化研究

胡思琦,黎嘉宏

(广西师范大学 政治与公共管理学院,广西 桂林 541006)

一、引言

2021 年印发的《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》(国办发〔2021〕14 号)(以下简称《指导意见》)提出,通过职工医保门诊共济改革,对个人账户的当期计入进行适当调减,建立“互助共济、责任共担”的门诊共济保障,以切实解决当前我国城镇职工基本医疗保险制度存在的弊病[1]。

我国的城镇职工基本医疗保险制度实行社会统筹和个人账户相结合的模式。社会统筹部分用于支付大额住院治疗费用,以分散风险,应对高额医疗费用;个人账户可用于支付门诊医疗、在定点医疗机构购买药品等小额费用。近年来,该模式所面临的问题愈发突出:第一,统筹账户共济水平低、减负效果不明显,灾难性的医疗费用支出可能会使得一个家庭支离破碎[2];第二,从总量上看,截至2022 年末,医保个人账户基金累计结存4.2 万亿元。尽管现行的医保基金管理遵循“收支平衡、略有结余”原则,但有的居民个人账户基金存在“钱多到花不出去”的“闲置”现象,而另一部分居民个人账户基金却早已耗尽,不足以支付个人医疗费用,形成了“医疗资源的供给悖论”,造成医保基金不能在发生疾病风险和未发生疾病风险的参保者之间实现互助共济[3],抑制了医保基金的流通运转;第三,各地出台的门诊慢性病、特种病保障制度在保障水平和报销待遇方面存在差异;第四,我国仍未明确职工医保个人账户改革的新方向,且个人账户的责任观念有违医保遵循的公平原则。由此可见,城镇职工医疗保险制度的门诊统筹改革迫在眉睫,亟须建立健全城镇职工医疗保险门诊共济保障机制,重新定义个人账户的设置,以形成新的医疗保障体系,在制度与政策层面初步实现“病有所医”的目标[4],惠及群众。

门诊共济的制度设计既关乎人民群众的疾病防治、社会医疗资源的合理配置与利用,也关系到我国医疗卫生事业的高质量发展。在门诊共济政策改革浪潮的推动下,全国31 个省(区、市)纷纷出台了相应的“本土化”政策。然而,目前我国学界对门诊共济政策改革的研究尚处于起步阶段,缺乏对于相关政策内容的系统梳理。鉴于此,本研究拟采用政策内容分析方法,对全国31 个省(区、市)城镇职工医疗保险门诊共济政策中关于门诊慢特病规定、退休职工个人账户计入办法、门诊共济政策后个人账户使用范围、起付线、封顶线和支付比例等内容进行差异性分析,以期为我国城镇职工医疗保险门诊共济政策的优化提供建议。

二、地方政府职工医疗保险门诊共济政策文本差异性分析

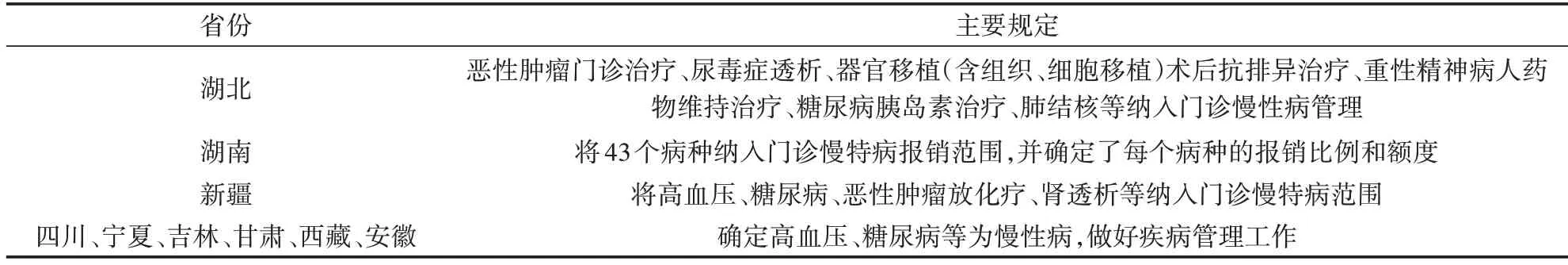

(一)门诊慢特病

《指导意见》指出,要建立完善职工医保普通门诊费用统筹保障机制,做好门诊慢特病的医疗保障工作,健全与住院费用支付政策衔接的机制,逐步由病种保障向费用保障过渡。根据地方政府发布的相关文件,多数地区已明确提出统一门诊慢特病管理的方案,对门诊慢特病管理有详尽的规定;而在部分地区的政策文件中,关于门诊慢特病管理的内容表述笼统,且相关规定较为模糊。湖北将恶性肿瘤门诊治疗、肺结核等纳入慢性病管理;湖南将43 个病种纳入门诊慢特病报销范围,并明确了相应的报销比例和额度;新疆将高血压、恶性肿瘤放化疗等纳入门诊慢特病范围;四川、宁夏、吉林、甘肃、西藏、安徽等6 个省份遵照《指导意见》指示,确定高血压、糖尿病等为慢性病(见表1)。

表1 职工医疗保险门诊共济保障机制门诊慢特病规定

(二)退休职工个人账户计入办法和计入水平

《指导意见》明确,地方政府亟须科学、合理地确定个人账户的核算方法和核算水平。目前各地政府对退休职工的个人账户计入办法和计入水平做出了不同的规划,主要分为按定额划入和按比例划入两种模式(见表2)。

表2 退休职工个人账户计入办法和计入水平

按定额划入模式具体分为两种,一是按固定额度划入(如河南、陕西等地);二是按年龄段划入(如上海、天津、海南、北京等地)。

按比例划入模式也可细分为两种。一种是以统筹地区基本养老金平均水平为基数,按照基数的2%(如西藏、辽宁、贵州、云南、吉林、黑龙江、安徽、甘肃等地)和2.5%(如浙江、广西、江苏、福建等地)计入个人账户内,其中,山东省计入办法较为特殊,以70 周岁为年龄界限设置不同的计入比例,即70岁以下的退休职工按照基数的2%划入个人账户,70周岁及以上则提高比例至2.5%。另一种是以全省(区、市)基本养老金平均水平为基数,分为按照基数2%(如重庆、山西、内蒙古、新疆、青海、湖南、河北等地)、2.5%(如江西和湖北)和2.8%(如宁夏、四川、广东等地)计入个人账户中。

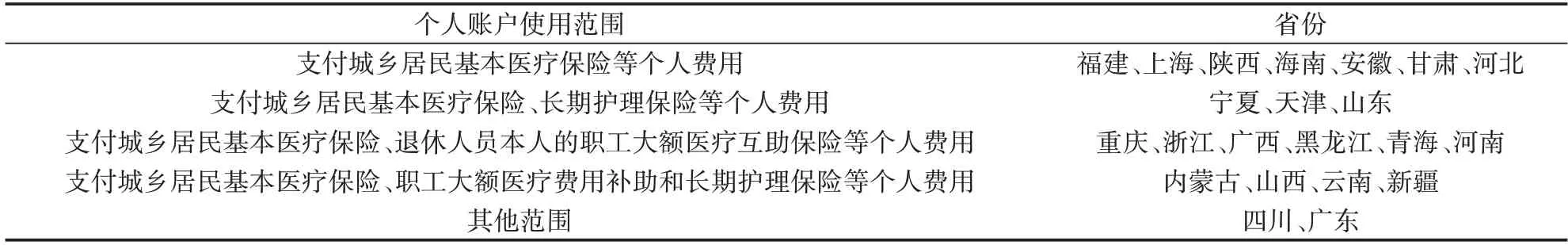

(三)门诊共济政策个人账户使用范围

根据《指导意见》,地方政府参考本省的医保基金实力和社会经济发展水平设置具有地方特色的门诊共济政策个人账户使用范围,主要分为五种类型。

第一,允许个人账户用于支付城乡居民基本医疗保险等个人费用,包括福建、上海、陕西、海南、安徽、甘肃、河北等7 个省份;第二,允许个人账户用于支付城乡居民基本医疗保险、长期护理保险等个人费用,包括宁夏、天津、山东等3 个省份;第三,允许个人账户用于支付城乡居民基本医疗保险、退休人员本人的职工大额医疗互助保险等个人费用,包括重庆、浙江、广西、黑龙江、青海、河南等6 个省份;第四,允许个人账户用于支付城乡居民基本医疗保险、职工大额医疗费用补助和长期护理保险等个人费用,包括内蒙古、山西、云南、新疆等4 个省份;第五,其他范围,包括广东和四川2 个省份。此外,贵州、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、西藏、北京等9 个省份的政策文件,未对职工医疗保险门诊共济保障机制个人账户使用范围作出详尽规定,仍处于探索阶段(见表3)。

表3 职工医疗保险门诊共济保障机制个人账户使用范围

邓茜等[5]认为个人账户改革需考虑不同参保群体需求,积极拓展其支付范围以实现福利转换,惠及不同的参保群体。部分省份已开始实施个人账户购买商业健康保险政策,以弥补社会保险的不足,满足不同人群对医疗保障的多元化需求,扩大保障责任主体,有效推动商业保险和社会保险的联合发展,为积极探索多层次、多支柱医疗保险体系建设探寻新的出路。诚然,由于受经济社会发展水平和医保基金可持续支撑能力的约束,当前的保障水平仍不能脱离各地经济所处的发展阶段,只能保障职工及其家属的基本医疗水平,因此大多数省份都不允许个人账户基金用于不属于基本医疗保险保障范围的医疗费用支出。这些政策的出台规范了门诊共济制度的使用范围,提高了职工及其家属的医疗保险保障水平,使群众在个人账户改革过程中对政府多一份安心与信任,积极主动配合政府改革,实现让“小共济”托起大民生、医保支付方式托起家庭健康之树的美好愿景。

(四)起付线、封顶线和支付比例调整

1.起付线

部分地区已设置职工门诊统筹基金的起付标准。起付线的设置各具地方特色,关乎职工就医体验感的好坏,利于做到“有病及时治疗”,改变“讳疾忌医”和“大病未治”窘境。其中西藏、江西等14 个省份按固定额度设置起付线,根据社会经济发展水平和医保基金情况,起付线最低设置为100 元(如河北),最高设置为800 元(如安徽、天津)。按比例确定起付线又分为两种模式,即按统筹地区全口径城镇单位就业人员平均工资比例设置(如江苏、湖北)和按全省(区、市)全口径城镇单位就业人员平均工资比例设置(如山东、福建)。新疆按职工就医次数依次确定起付线,就医次数与起付线的设置呈负相关,最低可降至首次住院起付线的5%。云南根据定点医疗机构的分级层次确定起付标准,以利于分级统筹就医系统的良性发展,构建“小病在社区,大病进医院,康复回社区”的分级诊疗模式,形成合理的就医格局。而青海、广东均未设置职工门诊统筹基金的起付标准(见表4)。

2.封顶线

根据地方政府出台的政策,职工医保门诊统筹的封顶线可分为按固定额度设置、按比例设置、按参保人员不同的缴费比例设置和按退休时间、年龄段设置四种模式(见表5)。

表5 职工门诊统筹基金的封顶线

西藏、江西、广西等16 个省份按固定额度设置封顶线,其确定标准根据当地医保基金的结余和经济发展水平而定,范围在1 200 元~9 000 元不等,且封顶线的设置与地区经济发展水平呈正相关。

按比例设置封顶线模式又分为按统筹地区全口径城镇单位就业人员平均工资比例设置(如湖北、江苏)和按全省(区、市)全口径城镇单位就业人员平均工资比例设置(如福建、山东、广东),其比例在2%~25%之间不等。

青海遵循“待遇和缴费相挂钩”原则,按照参保人员不同的缴费比例设置封顶线,规定缴费比例为4.2%、4.5%的参保人员封顶线为500 元;缴费比例为6%、6.5%的参保人员封顶线为1 200 元;缴费比例为10%的参保人员封顶线确定为2 000元。

河北按照退休时间、年龄段设置封顶线,规定45 岁以下的在职员工封顶线设置为2 000 元,45 岁及以上的职工封顶线设置为3 000元。

3.支付比例

《指导意见》明确各地区职工医保门诊统筹支付比例不得低于50%,可适度向退休人员倾斜。与起付线、封顶线的设定不同,统筹资金支付比例与当地经济发展水平具有显著的正相关关系。因此,各地出台的职工医保门诊统筹支付比例差异较大,主要模式分为3种(见表6)。

表6 职工门诊统筹基金的支付比例

第一,按定点医疗机构分级确定支付比例。其中,西藏、青海、四川3 个省份只规定了二级及以上的定点医疗机构的支付比例;江西、黑龙江等13 个省份规定按照医疗机构等级将支付比例设置为三个等级。

第二,重庆、宁夏、山西等10 个省份采用按比例设置模式细化了统筹基金支付比例,均要求支付比例在50%以上,仅河北将退休公务员的统筹支付比例设置在80%左右;福建为鼓励职工主动到基层医疗机构就诊,将其支付比例在原有基础上增加10%。

第三,上海市按退休时间和定点医疗机构分级设置支付比例,且对退休职工的支付比例提高至90%。究其原因,主要是因为上海市作为具有明显虹吸效应的经济中心,拥有优质而丰富的医疗卫生资源,当地居民享有较高水平的医疗服务。但上海也是重度老龄化城市之一,推测当地政府为更好地解决老年人患病就医问题,提高了退休职工的统筹资金支付比例。

三、门诊共济政策改革实践中存在的主要问题

从现实出发,我国门诊共济政策改革实践中依然存在着不少问题,这些问题正在困扰着医疗保险体制的可持续高质量发展。

(一)省际慢特病管理标准未明确操作指南

慢特病一般指一些医疗费用负担高、诊断明确、有社会影响、能在门诊治疗且可进行医保报销的慢性病或重大疾病。据统计,仅有少数地方政府在出台的医疗保险门诊共济政策中规定了慢性病和特种病的管理方案,其余省份对该部分内容没有明确的操作指南。据国家医保局统计,2022年居民享受医保门诊慢特病待遇共2.97亿人次,同比增长21.7%,这一数据表明,患有慢特病的人数越来越多,慢特病的费用支出在医保基金中的占比愈来愈大。因此,做好慢特病统一管理工作是提高门诊共济政策实践效果并实现医保待遇公平的环节之一。

(二)省际退休职工个人账户计入不统一

不同地方政府出台的政策对退休职工的个人账户计入办法和计入水平作出了不同的规划。这一操作直接影响了退休职工医疗保障的公平性。退休职工的医疗保障问题应与其年龄、生活经济状况、健康程度相关。若只依据省份划定的比例或定额来决定退休职工的个人账户计入办法和计入水平,将会引起“医疗卫生资源供给悖论”问题,健康的、年轻的退休职工的医保基金大量沉淀在个人账户中,而高龄、多病的退休职工则“无钱治病”,不利于发挥医保基金的共济性优势。

(三)省际医保个人账户使用范围差异较大

门诊共济制度的出台明确了个人账户的计入办法与使用范围,规定将个人收入的2%计入个人账户中,并将个人账户使用范围扩展到家庭互助共济和购买补充医疗保险两个方面,在一定程度上有助于提高职工家庭的抗风险能力和医保资金使用率[6]。但由于省际个人账户的使用范围在能否购买长期护理保险、大额医疗费用补助和商业保险等项目中存在差异性,不利于体现医疗保险的互济性特色。

(四)省际统筹保障水平存在一定的差别

起付线、封顶线、支付比例等会影响医疗保险对疾病风险、费用分担的分散程度。由于各地经济发展水平和医保筹资能力差异较大,因此各地政府出台的门诊共济政策在统筹保障水平的规定方面存在明显的省际差异。目前,部分地区的起付线和封顶线的设置较低,一是容易导致患者过度依赖医疗资源,产生需方道德风险,造成医疗资源浪费;二是难以减轻群众的就医负担,致使医保基金沉淀,甚至贬值,难以发挥门诊共济的作用。

四、结论与政策建议

(一)研究结论

通过以上分析,本研究得出结论如下:

1.从门诊慢特病规定来看,各地区并未出台统一政策,且出台门诊慢特病政策省份的实施措施也存在差异性。

2.从退休职工个人账户计入办法和计入水平、起付线、封顶线及支付比例这四个方面来看,各个省份出台的实施办法比《指导意见》更具“本土化”特点,各地政府应考虑当地的医保基金结余和经济发展水平,为优化医保基金结构提供有力保障,进一步实现医疗卫生服务的公平性、可及性。

3.从改革后个人账户使用范围来看,部分地区已经开始允许个人账户的医保基金用于购买大病医保、长期护理保险和一些商业健康保险,这一举措代表社会保险和商业保险的有效联动步入新阶段。随着国家综合实力的增强,人民生活水平逐渐提高,单一的医疗保障体系已经不能满足大部分人对抵抗医疗风险的差异化需求,政府亟须打造一个服务多层次、多支柱的全民医疗保险体系。

(二)政策建议

王超群等[7]认为家庭联保改革方案能够实现个人账户改革的综合效益最大化,因为家庭是应对医疗费用风险的最小单元。使用门诊共济政策应对个人账户改革,其实质与家庭联保改革相似,能够有效地降低城镇职工看病的风险,解决看病的后顾之忧。因此,下一步的完善策略是:

1.统一门诊慢特病管理标准,提高医保待遇公平性

第一,针对现阶段门诊共济制度改革中省际门诊慢特病管理标准差距较大的问题,在条件成熟的情况下,有必要遵循“应统尽统”的原则,在省级层面出台门诊慢特病管理的指导性政策[8],提高省际医保待遇公平性。第二,未设置门诊慢特病管理制度的省份应结合当地医疗保障水平和医保基金结余情况,主动学习并效仿已出台相关措施的省份,逐渐缩小省份与省份之间的待遇差别。第三,各地区出台的政策要设置过渡期,不断加强政策与政策之间的磨合与协调,根据当地的具体情况,确保门诊共济政策的有效实施。

2.统一退休职工个人账户计入,完善动态调整机制

科学、合理地确定退休职工个人账户的核算方法和核算水平是门诊共济政策改革的重点。根据人的生理变化规律,年纪越大越需要医疗保险的保障,因此在设置计入水平和计入办法时可以统一退休职工个人账户计入,建立动态调整机制,适当向高龄、易生病的退休职工倾斜,同时做好政策解释工作。

3.统一规定医保个人账户使用范围,强化门诊共济政策的共济性

医保个人账户的使用始终存在较大的争议,有学者认为个人账户改革方向尚未明确,应逐渐弱化甚至消失[3]。然而,个人账户的设置涉及众多人的利益,若个人账户使用范围没有得到统一,将阻碍门诊共济政策的有效推进,甚至可能引发社会风险。因此,在改革医保个人账户时,需遵循“‘稳’中求‘渐’,‘渐’中求‘进’”原则,逐步统一医保个人账户使用范围,努力实现个人账户购买长期护理保险、大额医疗费用补助和商业保险等项目,强化门诊共济政策的共济性。

4.统一统筹保障水平,优化政策顶层设计

合理确定起付线、封顶线和支付比例,能够有效化解医疗保险领域供需双方道德风险的发生,节约医保基金并促进医疗资源的有效利用。随着医疗保障水平的提高和制度顶层设计的优化,建议提高起付线,减少需方道德风险的产生;提高封顶线,有效分担群众的就医负担;适度调整支付比例,实现门诊共济最初的愿景。此外,应大力推广并完善医疗保险保障机制,建立有效的舆情监测与处理机制,促进医疗保险制度更加公平,实现可持续和高质量发展。

——对《共济:对一个在生命伦理学正在兴起的概念的反思》报告中关于发展共济术语工作的评介