与时代同步与人民同心

——董丹东的艺术人生

◆杨晓东( 广东 东莞 )

2021年3月,董璆女士将家藏的302件(套)董丹东书画作品捐赠给东莞市博物馆。这批书画作品种类多,内容广,体系完整,是研究董丹东先生艺术成就的重要资料,对填补东莞市博物馆馆藏空白、弥补新馆建设藏品不足,具有重要意义。

在办理这次捐赠中,我第一次了解了董丹东。为做好这批藏品的保护研究和展示工作,我们成立了“董丹东捐赠藏品保护研究展示工作组”,聘请专家对作品进行评估,对大部分作品进行修复,对所有作品配制了无酸性材料保护,并策划了“见证岁月 砥砺丹心— 董丹东捐赠作品特展”,编辑出版研究书籍,召开专题研讨会等。在此过程中,随着对董丹东先生的认识和了解越来越深、越来越广,我便越是尊重和敬佩董老先生。在我眼里,他是一位正直、勤奋、多才的人,是一位有责任、有担当的人,是一位真正做到“与时代同步,与人民同心”的革命艺术家。

董丹东(1920—2015),曾用名董荡平,学名子坤,号江南苦丁、丹心碧、孺子牛、冷香阁主,江苏溧阳市人。他是我国著名革命艺术家及美术评论家,涉猎版画、国画、漫画、书法、篆刻等,其中版画、国画造诣尤为深厚。其作品先后入选八年抗战木刻展、建军30周年全国美术作品展、抗战胜利50周年美术作品展等。1991年董丹东荣获“中国新兴版画贡献奖”。

执刀向木 投身革命

从少年时代起,董丹东的心中就播下了革命与艺术的种子。因被反动政府追缉,他多次被列入国民党“黑名单”,他的名字由“董子坤”改为“董荡平”,后又改名“董丹东”。

一、烽烟征程

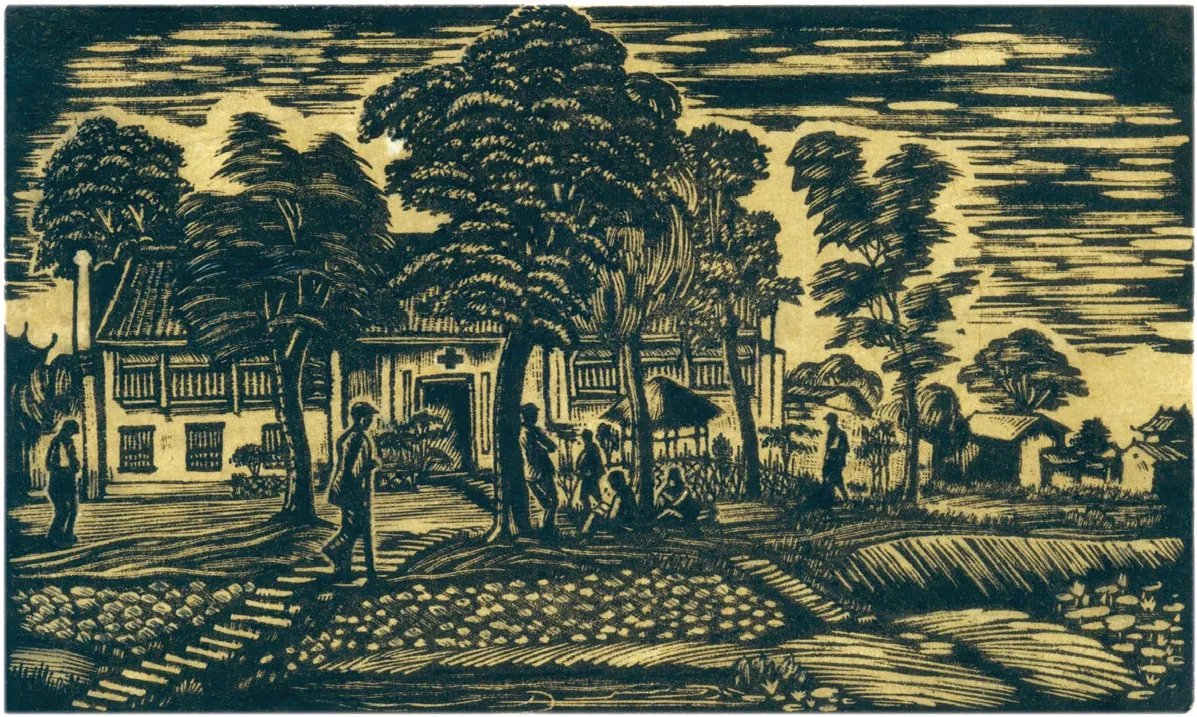

荣誉军人阅报室 黑白木刻 11.5cm×18.8cm 1941年 董丹东

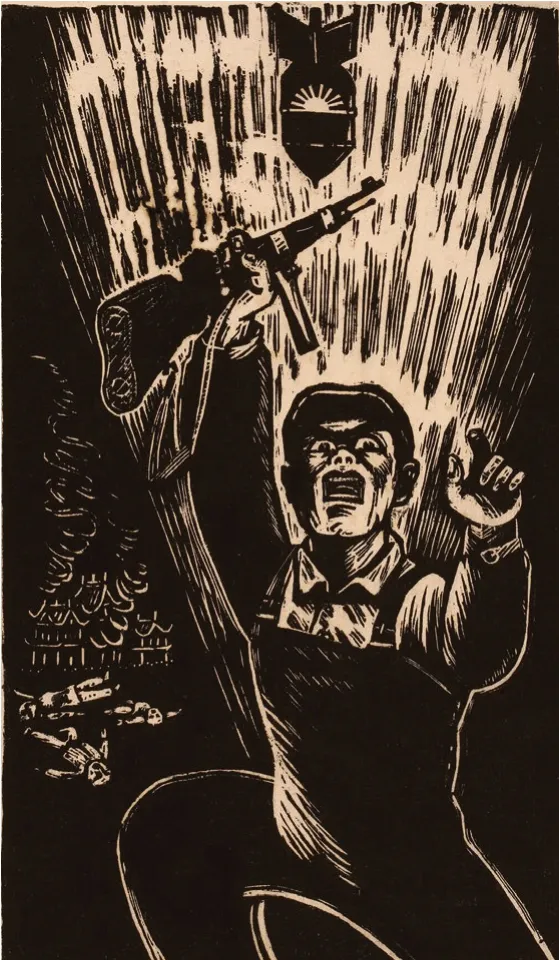

谁能忍同胞被屠杀!——抗战到底 保我中华黑白木刻 26.8cm×14cm 1939年 董丹东

1920年8月27日,董丹东出生于江苏溧阳。父亲董洪范是位乡村教师,曾受教于宜兴画家徐达章(徐悲鸿之父)门下,精于书画。董丹东幼年失母,少年丧父,中学辍学,孤苦伶仃。1937年11月27日,日军轰炸潥阳县城,溧阳沦陷。因不甘做亡国奴,为寻求民族解放的道路,12月1日,董丹东怀着革命理想,踏上了烽烟征程。

董丹东离开溧阳后,于1938年到达汉口,随后参与“武汉民众战地工作队”。1939年5月,董丹东到达长沙,报名参加了中华全国木刻界抗敌协会木刻学习班(函授),在李桦的推荐下,成为中华全国木刻界抗敌协会会员,从此步入中国新兴版画之门。

《谁能忍同胞被屠杀!—抗战到底 保我中华》为现存最早的一幅董丹东的木刻。画面上举枪振臂怒吼的战士,两颊肌肉抽缩,怒目圆睁,大口张开,革命者的痛恨与愤怒得到充分的表现,整个画面黑白分明,浑然天成,刀法简洁而富有组织,是董丹东早期难得的佳作。

1941年,董丹东创作《荣誉军人系列》参加第一届全国木刻展览。当时中央美术学院院长徐悲鸿在《新民报》中评价“董荡平之《荣誉军人阅报室》,乃极难作的文章”。这给予了董丹东很大的鼓舞。

1942年,董丹东在湖南衡阳认识符罗飞,将其赠言“与时代同步,与人民同心”引为座右铭,并坚定自己努力的方向。

1944年3月,董丹东逃难到广西宜山,在宜山车站外一处木屋里,把逃难沿途所见记录下来的几十幅关于孩子们苦难的写真整理创作出《梦里依稀慈母泪》。这幅作品反映当时无数失去了母亲的孩子思念母亲的悲切心情。这是对当时社会和残酷现实的写照。

1944年4月,董丹东到达贵阳,在贵阳私立达德中学任教,于1944年至1946年间任中国木刻研究会贵阳分会会长。这期间,他在《力报》副刊上不定期地刊登木刻专辑,前后刊出了《诗与木刻》《火与力—木刻专辑》以及关于中国木刻运动的评论文章、木刻技法知识等。

1946年,董丹东离开贵阳来到广州,随后到台山县师范学校任教。从1937年12月1日离开家乡,到1946年6月到达广州,董丹东历经苏、皖、豫、鄂、赣、湘、桂、黔八省,一路颠沛流离,但一直心系家国,不忘初心,执刀向木,投身革命。

二、举办个展

1946年,“反饥饿、反迫害、反内战”的民主运动在全国各地风起云涌。为响应这场运动,董丹东迅速整理之前的画稿并创作相关作品,形成“人间黑白”“我见如此”“笔的长征”“寒凝大地”“信不信由你”“难童系列”“笔的战斗”等系列共120幅作品,策划举办了“人流三千里”个人画展,于1945年12月至1947年2月,分别在贵阳、安顺、台山、广州四地举办。

广州的展览是在广州惠爱路禺山中学(今北京路禺山路第十三中学)举办。画展获得很大成功,多家媒体竞相报道,好评不绝。在此时局动荡的岁月,董丹东本着一份“与时代同步,与人民同心”的初心,冒着生命危险,针对时弊,为民呼声,真正做到了一个正直、爱国青年应有之举。

三、教书育人

1948年2月,董丹东响应中国共产党“到农村去”的号召,他与陈冠芳、余克正等进步知识青年,到新会外海中学和百顷小学任教。他们通过讲故事、教唱解放区流行歌曲、开办农民识字班等形式,对学生和农民进行启蒙教育和宣传,动员进步青年投奔游击区参加革命。在他们的影响下,多名学生走上革命道路,成长为优秀的革命干部。

由于学生民主运动的不断扩大,引起了国民党的重视,他们被列入了国民政府“黑名单”,后经中共南方局批准,包括董丹东在内的12人于1948年6月底前往香港,入读中共南方局组织主办的学习班。经过两个月的学习,他们于8月中旬在党组织安排下,进入东江游击区,成为中国人民解放军粤赣湘边纵队的战士。

2022年8月,我们到江门走访与董丹东相关的人员。董丹东的学生陈立弦讲述,他们全班24人,到1950年前,参加革命工作的就占了14个。江门市华侨历史学会副会长兼秘书长黄柏军介绍:解放战争时期,董丹东等进步青年来到江门大鳌(百顷小学所在地),开展进步思想宣传活动,如今这里成为江门的党史圣地。

可以说,今天江门的这个党史圣地,是董丹东他们这批进步青年冒着生命危险开垦并播下了革命火种。如今,这里已是南沙小学,位于原校址的桃荫别墅里举办着革命史展览。这片圣地,正闪耀着光芒,继续为传承和开展党史教育发挥着重要作用。

四、宣传革命

1939年,董丹东在“武汉民众战地工作队”期间,主要负责刻制抗战标语和漫画印版并分发到宣传队,在武汉三镇街头刷贴。这是我们已知董丹东最早绘制的漫画。随后,董丹东被调到湖南韶山地区如意亭243伤兵招待所任副所长,他带领员工们在附近的村子和交通沿线路边的民居墙上涂画抗战漫画和抗战标语。所绘漫画最初是摹写漫画家张仃、张文元和高龙生等人的抗战漫画,后来董丹东创作了《你为抗战作了什么?》《谁无父母弟妹,忍令日寇屠杀?!》等作品。

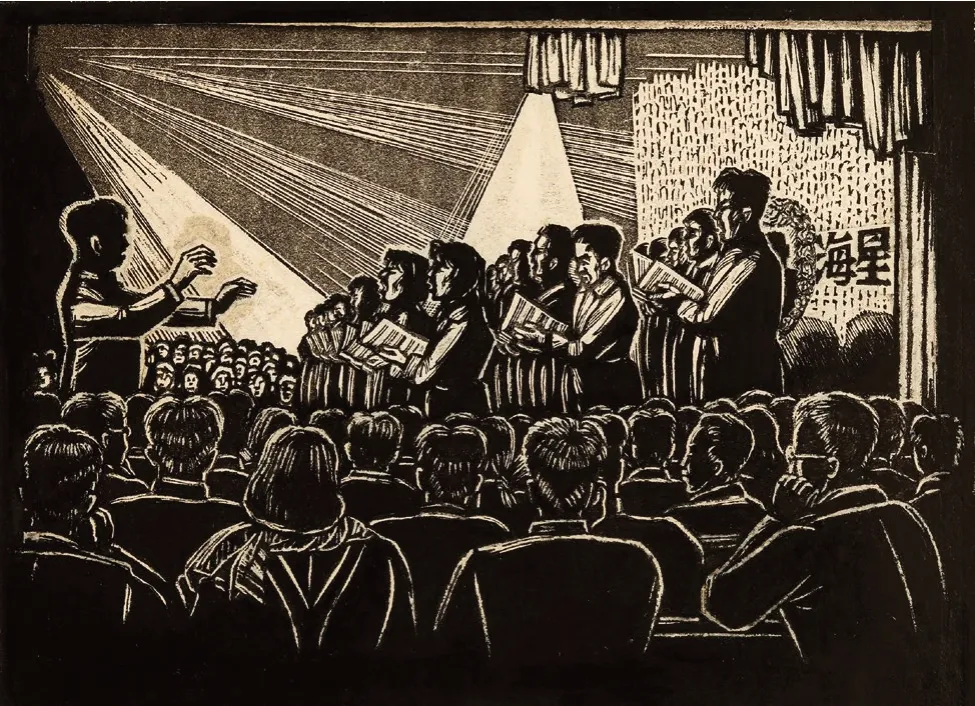

纪念冼星海歌曲演唱会 黑白木刻 1946年 董丹东

1946年,抗日战争胜利第二年,董丹东在贵阳观看戏剧宣传四队演唱冼星海歌曲,创作了《纪念冼星海歌曲演唱会》。画面背景以精细而有组织的刻线刻画阳光灿烂,台上百人在抗战胜利声中放声高歌,台下观众聚精会神地聆听。透过画面,读者仿佛听到“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”的歌声。作品令人振奋、斗志昂扬。

1949年7月,董丹东在中国人民解放军粤赣湘边纵队时,曾在部队创作“枪杆诗画”系列作品,其中就有不少漫画作品。至今,我们很难再见到董老先生的漫画。但是,在那个特殊的历史时期,董老先生与祖国共命运,与人民同心声,用手里的刀木,投身革命,用自己的作品战斗,在中华民族的解放斗争中发挥着积极的作用,真正体现了艺术作品的现实意义和历史价值。

从董丹东踏上革命烽烟征程的时刻开始,他的艺术就和他的革命理想牢牢地捆绑在一起。他早期的进步木刻活动对他未来的艺术道路产生了重要影响,尔后他投身革命,用自己热情的工作和木刻艺术服务于为劳苦大众谋生存、求解放的伟大事业。正如他自己说的:“以我今生的艺术作品,见证历史风云,记录我秉烛前行的奋斗轨迹,向大众展示、袒述艰难岁月里顽强的中国劳苦大众在中国共产党领导下,万众一心与日寇侵略者、反动势力抗争的坚毅力量!”

与时俱进 时代新风

1955年,董丹东由部队转业地方,从事文学艺术工作,历任广州美术馆干部、副研究员等,曾负责广州美术馆筹备工作,筹办广州市首届群众美术展,主持群众美术学习班、讲座等,为文学艺术普及积极工作。

一、守正创新

1949年后,版画艺术在继承和发扬新兴木刻版画的基础上进入新的时代。这一时期以反映祖国壮丽河山、祖国和平建设事业、人民美好生活的版画创作成为主流。董丹东紧跟时代脉搏,以极高的热情投身到社会文化教育、推广及交流中去,坚持不懈以艺术服务社会主义新中国。他秉持“艺术当随时代”的创作理念进一步开拓版画的题材与形式,在版画创作的风格上开创了新篇章,呈现出劳动人民主人翁的面貌,具有新时代的人文精神。

因安定的社会环境,20世纪50、60年代是董丹东版画创作的一个高峰期。除了创作黑白木刻外,他始作套色木刻的尝试,积极学习和吸收传统年画(如杨柳青年画)的特色,并运用到版画创作之中。在这一时期,董丹东创作的黑白木刻有《当家人》《海上捉狼去》《渔民李帝桂》等;套色木刻有《美化家园— 种树去!》《纳双新鞋寄征人》《春回大地新苗茁壮》《建设者之歌— 架线!》《电力抢修》《焦裕禄—与人民同心的人》《战天斗地红心高—焦裕禄》《访千户走万屋 一颗红心一竹竿》等。董丹东也数次下乡体验生活,写生人民群众,创作的作品线条流畅而笃定,造型准确而概括,略带诙谐又恰到好处的夸张,尤其注重对人物动作形态的捕获与刻画。

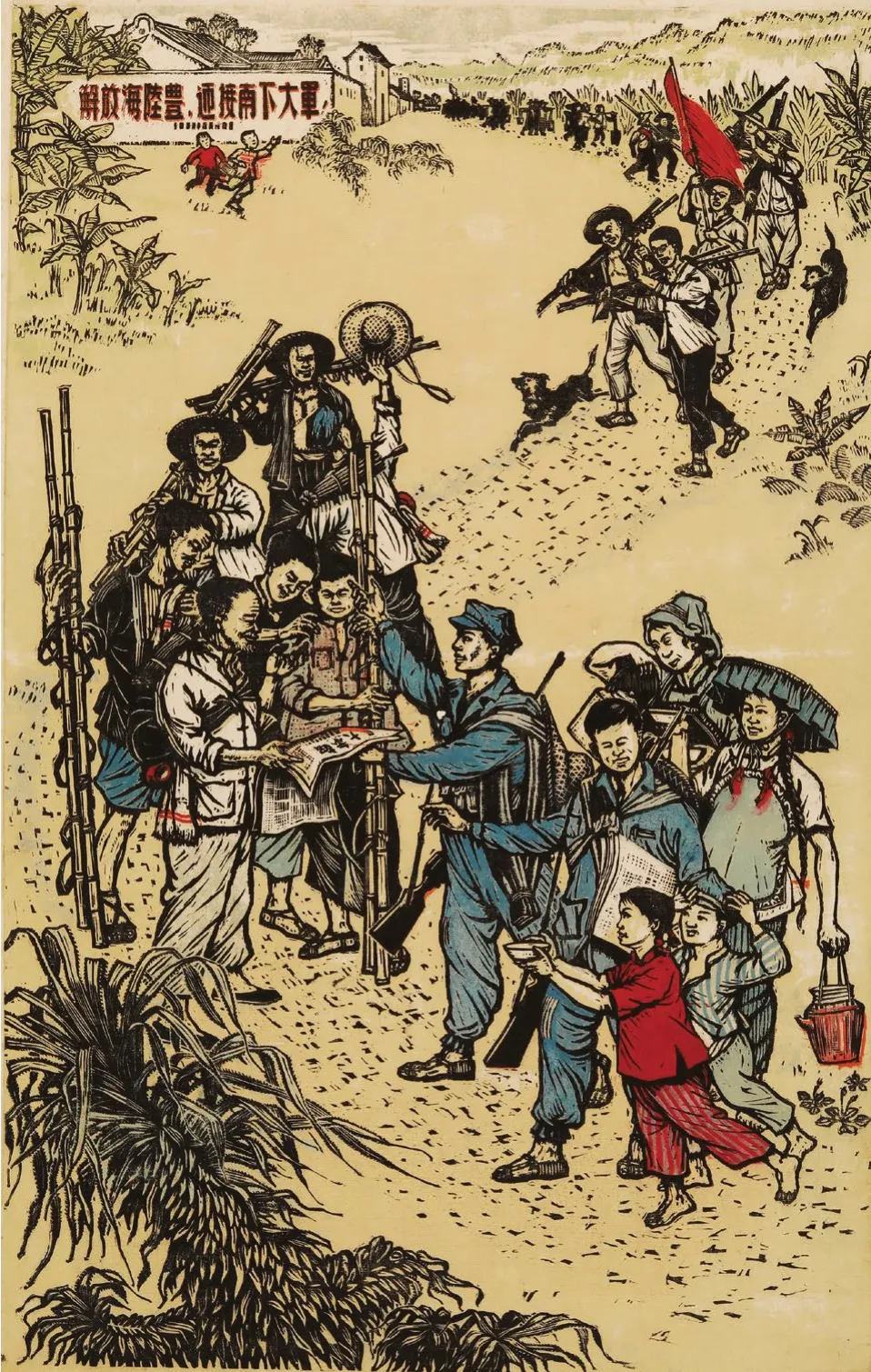

迎接南下解放大军——民兵队与游击战士套色木刻 49.5cm×33.5cm 1955年 董丹东

1955年,应广州军区政治部之邀,董丹东创作《迎接南下解放大军—民兵队与游击战士》,入选“中国人民解放军建军30周年”画展。此作品以传统水印套色技法表现人民群众迎接南下解放大军。在艺术家精心构思下,蜿蜒曲折的大军队伍,红旗招展,人民群众夹道欢迎,解放军的蓝衣与孩童的红色,形成了鲜明的冷暖对比,画面协调统一。

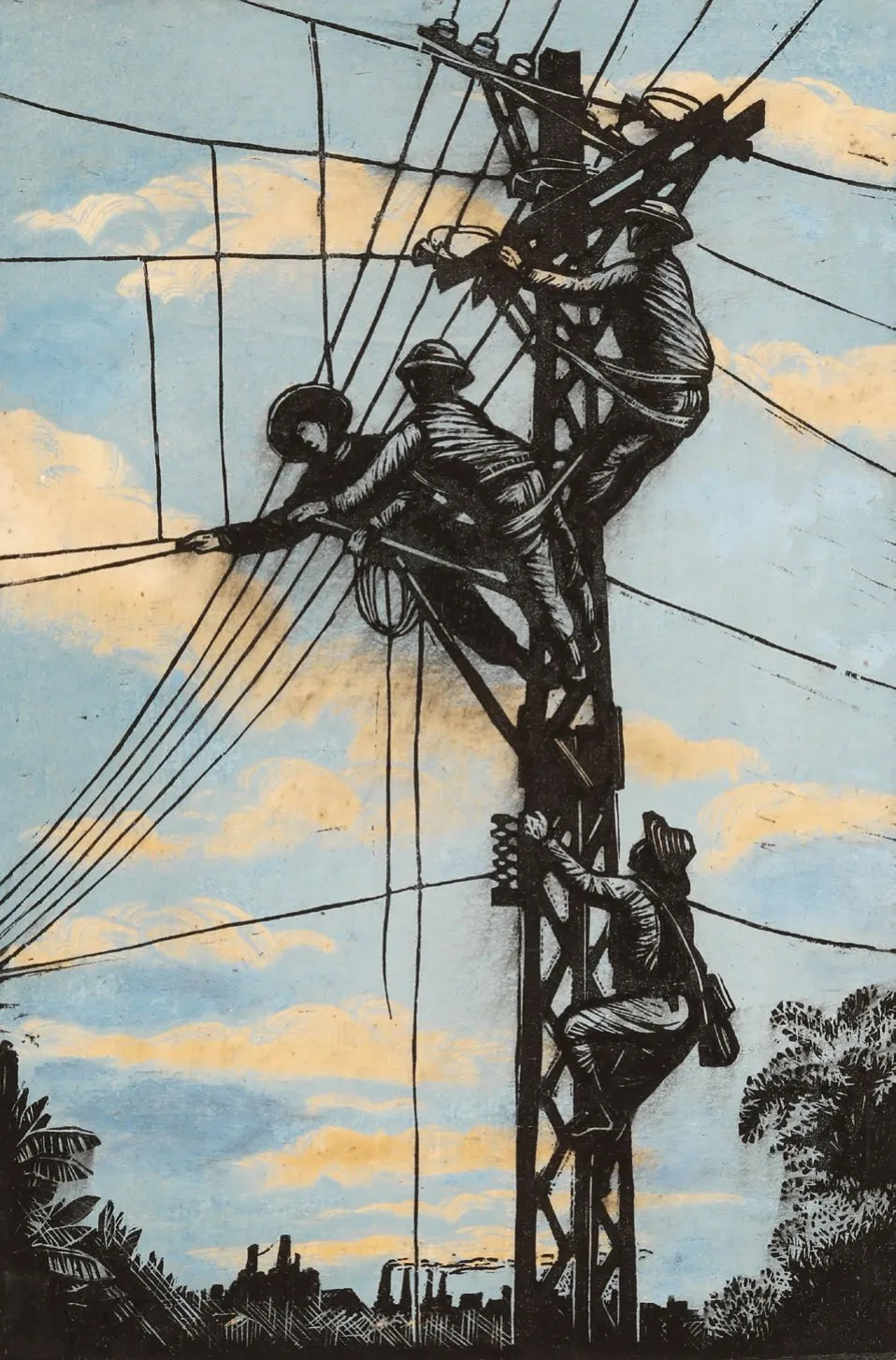

电力抢修 套色木刻 17.5cm×11.6cm 1958年 董丹东

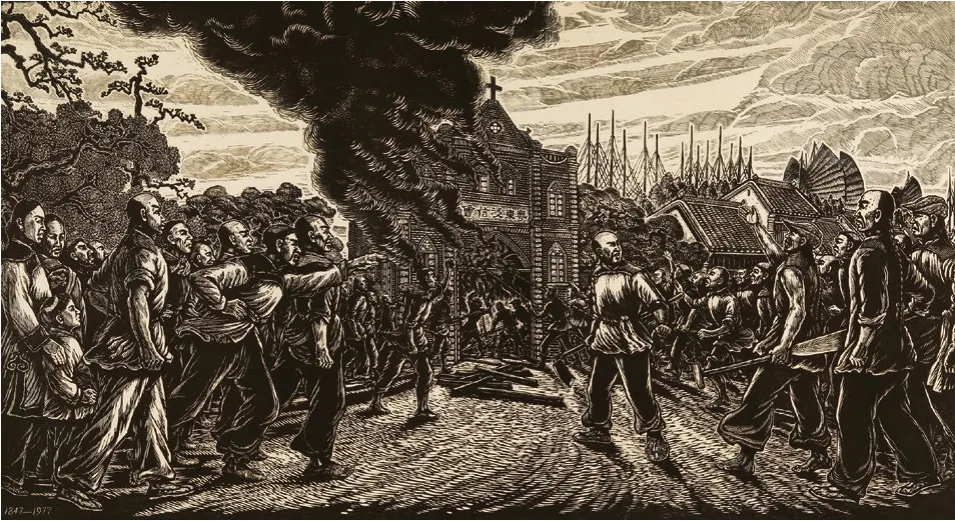

三元里人民怒烧洋教堂 黑白木刻 68.5cm×124.5cm 1977年董丹东

1958年,董丹东创作套色木刻版画《电力抢修》,作品刻画了电力抢修场景。蓝色的天空和金色的云朵套色和谐,攀爬抢修的技术人员、疏密有致的电线网、高空支架,都体现出点、线、面的形式美感。画面构图大胆经营,刻刀运用自如,显示了版画家不凡的功力和无穷的潜力。

1971年,董丹东被下放到“五七干校”学习,因高血压和心脏病等被诊断为“不宜重劳动”,所以被特殊照顾安排去放牛,管4头牛,还被干校的同学们戏称为“牛司令”。放牛闲暇之时,董丹东常掏出笔记本和水笔,对着身边的事物写生和速写,三年下来,积累下了几本写生稿。这些素材,为他后来的创作打下了基础。

1976年,“文化大革命”结束,董丹东依据多年在乡村积累的写生稿,创作了《春早》这幅作品:画面中蓝绿相间的色调再现了岭南春色。嫩绿的秧田、高耸的棕榈树、高架的电线、平静的河面、机械耕作的农民、自由飞翔的小鸟,一派田园景象。为了体现地域性,此画原名“岭南春早”,时任广州美术馆馆长蔡畅旋看到后,建议更名,意为“四人帮”倒了,阴霾散了,用“春早”二字,地域更加广阔,“春早”是属于全国人民的。

1972年,在广州美术馆工作的董丹东被借调到广东省革命历史纪念馆,为三元里纪念馆创作“三元里人民奋起反击英军侵略”的历史画。1977年,董丹东为广东革命历史纪念馆创作了其生涯中最大尺幅的版画作品《三元里人民怒烧洋教堂》。作品场面宏大雄伟,人物众多,阳刻阴刻并用,黑白对比鲜明,充分体现版画家在构图、采光、刀法、造型诸方面的艺术修养已达到成熟之境。

二、研习国画

1957年,董丹东被广州市文化局安排参与筹建广州美术馆。通过移交、捐赠、征集等方式,馆藏不断丰富,让董丹东接触到了大量的名家国画作品。为了研究好、展示好这些作品,董丹东开始关注并喜爱上国画,从最初的爱好,到醉心于研究。1962年董丹东走进了广州文史夜学院,在中国文学艺术系进修国画专业,刻苦坚持三年。

也许从小学习《芥子园画谱》、后又师从胡根天和卢子枢的缘故,董丹东的国画秉持了中国传统画家之间的美学理念和审美趣味,在继承传统的同时,力图变革,在保存、发展传统的同时,形成自己的风格。

辛勤耕耘 多面能手

改革开放后,董丹东已是花甲之年。对于一般的老人来说,已经到了退休的年龄。然而对于董丹东来说,此时却迎来了艺术的春天。因年龄的原因,他的体力不如盛年,但他仍然继续进行木刻版画创作,更多的时间则是从事中国画的实践,进行美术理论与美术教育的探索与传播。他长期、刻苦、勤奋的艺术追求与探索实践,创造出丰富的艺术作品,直到晚年仍葆有旺盛的创造精神,是一个真正的“艺术劳动者”。

董丹东在广州美术馆工作期间,为了让观众更深入地领略到历代书画大家在艺术、形式及风格等方面的造诣,董丹东收集大量资料,进行深入研究,撰写了大量文章,并于20世纪90年代筛选部分集结成《董丹东美术文集》。

1990年4月,董丹东开启艺术寻踪之旅,历经武汉、郑州、洛阳、西安、甘肃等地,对龙门石窟、半坡遗址、西安碑林、嘉峪关、敦煌莫高窟等名胜古迹寻历殆尽。这段游历,让他积淀了深厚的创作素材,成为他晚年艺术生涯的一个重要转折。

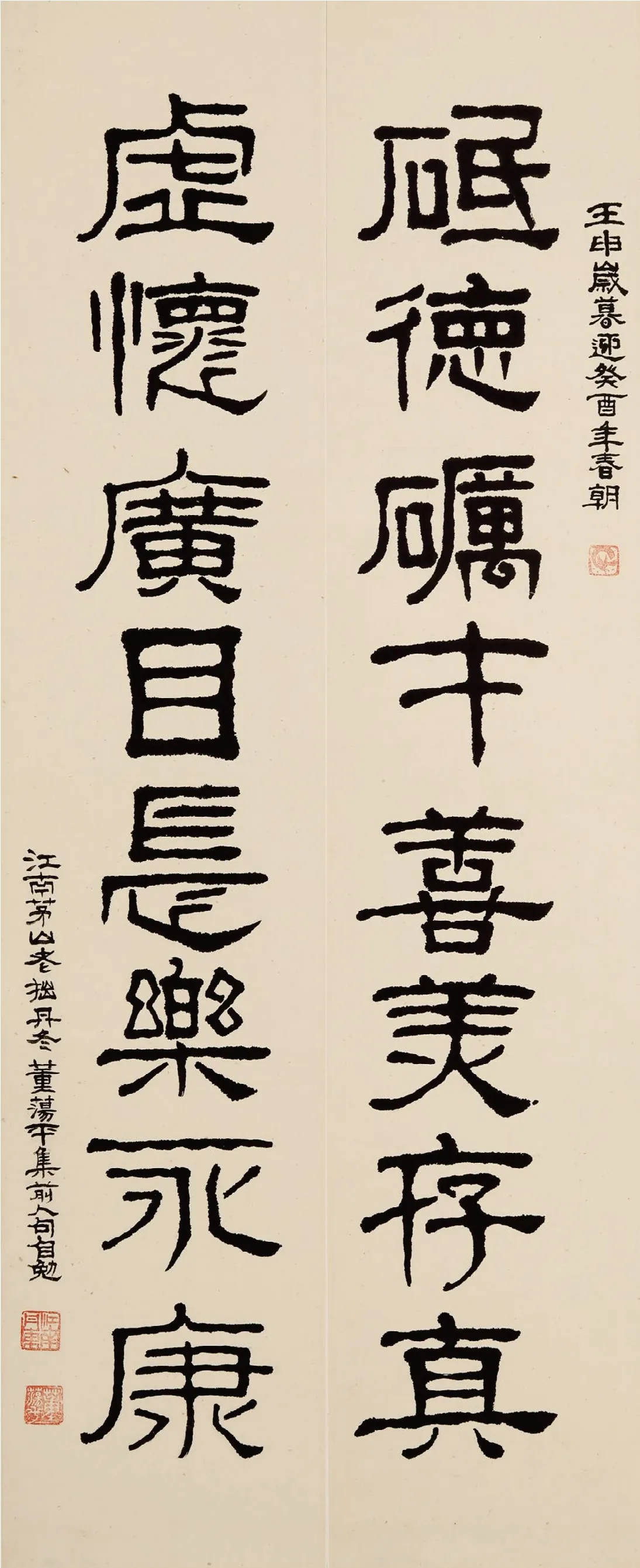

隶书八言联 99.5cm×20.3cm 1992年 董丹东

晚年,董丹东爱上了书法,用闲暇时间练字。董丹东的书法作品多为20世纪50年代至90年代所作,包括篆隶楷行四种书体,有中堂、小品、对联、斗方等多种形式。其中以隶书为主,间有楷书与篆书。董丹东书法结构严整,章法茂密,俊逸古朴。隶书的取法主要受汉碑的影响,风姿绰约,流畅大方,金石味颇浓。

董丹东与民国时期广东隶书中兴的代表人物林直勉趣味相投。林直勉的隶书多有汉碑遗韵,作为晚学,董丹东受其影响很大。当然,董丹东书法中直取林直勉书风的并不太多,更多的是一种自有的朴拙味。正是这种“朴拙”,显示出董丹东对书法尚势、尚力的审美追求,真以及对汉碑精髓的真正领悟。

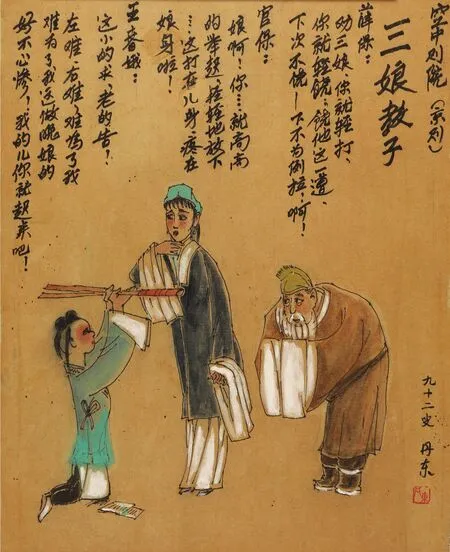

此外,董丹东晚年对中国戏曲兴趣浓厚,经常到“空中剧院”观看表演,边看边写,绘得一批形神兼备的戏曲人物画稿,这成为董丹先生90岁后创作的主题。

结语

董丹东生活了近一个世纪,阅历丰富,人生坎坷。他在雕刻大量优秀作品的同时,也在雕刻他历尽坎坷、硕果累累、充满传奇的艺术人生,亦刻下了历史的脚印,发出了时代的声音。

我很赞赏董老先生的这几句话:“作品是艺术家的生命!”“艺术为人民奉献!”“我时常告诫自己:即使受人滴水之恩,也不能或忘;对于那无私的深恩重义,更应长记久铭;对社会的善行义举,应知所反馈。重要的是对社会大众的奉献,我们能多一点爱心,则这世界会更加美好和谐。”

纵观董丹东的一生, 我们将永远感佩他的艺术品格,敬重他激情豪迈、执刀向木的艺术精神,缅怀他为中国版画发展做出贡献的艺术人生。

京剧《三娘教子》 国画 49cm×38cm 董丹东