碳市场稳定机制的国际经验及对国内碳市场的启示

吴光豪

摘 要:碳市场是通过市场化机制以最低社会成本实现既定减排目标的重大制度创新,建立市场稳定机制防止碳价异常大幅波动对其市场减排功能的发挥具有重要作用。与欧盟碳市场相比,我国碳市场和区域试点碳市场稳定机制不够完善和成熟,碳价波动较大。碳市场价格波动来源于长短期、供需等多方面因素,在制定市场稳定机制时需要充分考虑。在充分总结欧盟、韩国等国际主要碳市场基于价格或数量的碳市场稳定机制的基础上,剖析国内碳市场在价格形成、市场稳定机制方面存在的主要问题,对完善国内碳市场稳定机制提出有针对性和操作性的具体建议,以期为相关管理部门提供有益参考。

关键词:价格形成机制;价格波动;碳市场稳定机制;国际实践

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2023.12.005

中图分类号:F062.2;F832.5 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2023)12-0049-11

一、引言

碳市场作为控制温室气体减排的重要政策工具,其市场化减排功能的发挥有赖于通过充分的交易发现碳价,但碳价受到多种因素影响。有效碳市场的重要特征是交易活跃度高,充分的交易使所有控排企业的边际减排成本相等,进而形成有效的碳价信号(陈骁、张明,2022)。碳市场中碳价受供需关系、政策、能源市场等多种因素的综合影响,研究发现政策不确定性(Liu T et al.,2023)、能源价格(吕靖烨等,2021)、宏观经济波動(王嘉祯等,2022)等因素是影响碳价的主要因素。

碳价波动过大不利于碳市场减排功能的发挥,建立适当的稳定机制防范碳价异常大幅波动是碳市场发展的客观要求。Mo J et al.(2023)使用2006—2019年中国8个高碳排放行业494家上市公司的面板数据,研究发现具有明确价格走廊的碳市场可以提高0.381的全要素生产率,相比没有明确价格走廊的碳市场、没有价格稳定机制的碳市场全要素生产率提升分别高0.185、0.733。谭秀杰等(2018)指出,碳价格剧烈波动会严重影响减排成本和减排效果,打击企业减排的积极性,同时对低碳投资和创新也产生严重的阻碍。

国际上欧盟等碳市场已建立形式多样的稳定机制,国内外学者从理论或实践角度进行针对性分析。莫建雷等(2013)分析了碳市场稳定机制的几种手段及可能存在的问题,在此基础上提出了引入碳市场价格稳定机制的必要性。魏立佳等(2018)从欧盟、北美、广东等地碳市场中抽象出数量稳定、价格稳定和价量联动稳定三种机制,使用理论建模和实验经济学方法比较这三种机制在价格稳定、产量稳定、社会效率、对企业影响等方面的表现,发现价量联动稳定机制的市场表现相对较好。Wang B et al.(2018)比较了国内7个试点碳市场采取的各种稳定机制,发现价格上下限、价格涨跌幅限制等市场稳定措施有不同的效果和表现。夏凡等(2022)总结国际碳市场调控机制主要有连接机制、交易价格形成机制、抵消机制、配额跨期储存和预借机制等。

综合以上分析,现有文献对碳市场的稳定机制大多是基于理论分析,或选取典型的案例进行剖析。对于碳市场稳定机制的类型,国内外典型碳市场稳定机制发展情况,不同碳市场稳定机制的优缺点和要注意的重点没有进行系统性的分析。本文在分析碳市场价格形成机制的基础上,对碳市场稳定机制的内在逻辑,各种措施的内容、国内外案例及效果,实施中要注意的重点问题等进行深入、系统地分析,并对国内碳市场建立稳定机制提出具有针对性、可操作性的政策建议,以期为发展和完善国内碳市场提供有益的参考。

二、碳市场稳定机制的内涵

由于政策变化等因素可能导致碳配额价格异常大幅波动,但频繁的市场异常大幅波动不利于市场主体建立稳定的预期,从而对中长期减排产生负面影响,因此建立碳市场稳定机制具有重要作用。

(一)碳市场价格形成机制

碳市场价格形成机制在不同层次的碳市场均有体现。欧盟等较成熟的碳市场已形成多层次的市场格局,包括碳配额一级拍卖市场、二级交易市场和碳金融衍生品市场。在一级市场上,通过良好的拍卖机制设计,使得配额拍卖交易活动较为活跃,形成碳配额初始价格。在二级市场上,相关市场主体基于自身履约或投资需求,参与碳配额交易形成二级市场交易价格。在碳金融衍生品市场上,相关市场主体通过参与碳期货、碳期权等交易,形成碳金融衍生品价格,并向碳配额市场进行传导。

从价格形成角度看,造成碳价异常大幅波动的原因主要从市场基本面进行分析,不同的原因对应需采取的稳定措施也不尽一致。碳市场基本面分析一般从供给、需求方面展开,碳配额供给受政府设定的国家、行业减排目标和节奏等政策影响较大,同时由于经济增长形势、行业减排技术进步等因素影响,部分行业可能存在碳配额超发等问题,需要在事后进行调节。从需求角度看,行业景气度、企业生产技术水平等因素直接影响对碳配额的需求,减排技术的普及度、先进减排技术、碳捕捉技术的研发应用情况等也会影响需求。因此,从碳价形成角度,做好市场稳定管理需要明确碳价异常大幅波动的根源以便采取相对应的措施。

碳市场只有充分交易才能有效发现碳价,需要市场稳定机制防范充分交易过程中可能的市场异常波动风险。碳市场以社会最低成本完成既定减排目标的前提是所有控排企业的边际减排成本相等,在一个有效的碳市场中只有充分交易才能使企业的边际减排成本相等。因此,从碳市场价格发现的角度来看,市场稳定机制对于碳市场健康平稳发展和充分发挥价格发现功能具有重要意义。

(二)碳市场稳定机制

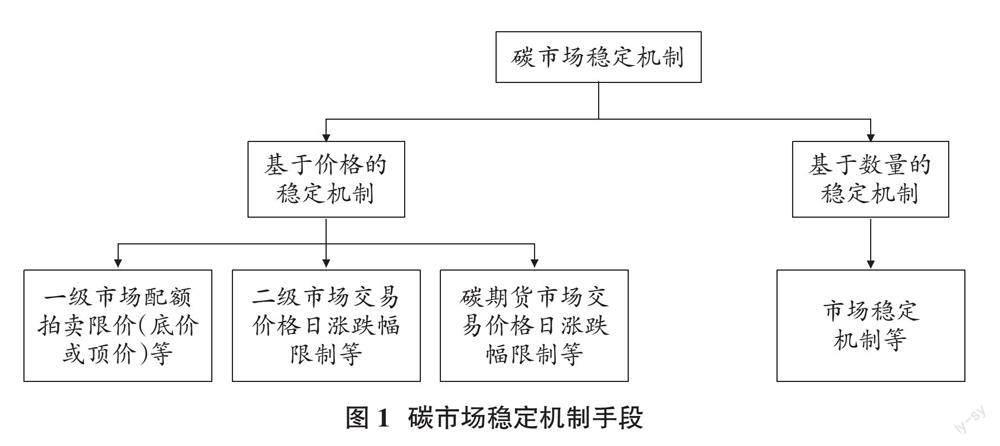

碳市场稳定机制主要包括价格稳定机制和数量稳定机制,两者各有适用条件和优劣势。碳配额跨期存储借贷、碳信用抵消机制等在一定程度上可以调节配额供给,但并不是碳市场稳定机制的主流手段,对市场的稳定效果有效,在本文中不做讨论。碳市场异常波动往往会同时体现在碳配额价格和流通数量上,如市场需求突然大幅增加可能导致市场上碳配额的流通数量降至较低水平,碳价则大幅上涨。从价格或数量角度采取稳定碳市场的措施是两种不同的思路,并基本可以在一级拍卖市场、二级交易市场、碳金融衍生品市场采取相应措施(见图1)。如从价格控制的角度,可以通过设定一级拍卖市场的碳配额拍卖底价、顶价,二级市场交易的碳配额价格日涨跌幅限制,碳期货市场日涨跌幅限制等措施防范碳价大幅波动。一般来说基于价格的市场稳定机制相比基于数量的市场稳定机制更敏感,在市场异常大幅波动期间往往价格率先做出反应,但市场稳定机制能够较容易地测算出需要向市场投放或从市场回收过剩配额的数量。此外,碳配额跨期存储或预支、设定碳排放抵消额度等政策也能在长期中影响碳市场的供给或需求,但并不是稳定碳市场的最有效手段,在本文中不做讨论。

碳市场稳定机制的核心问题是判断市场波动是异常波动还是在正常范围内,是否需要监管部门实施市场稳定机制。基于价格或数量的碳市场稳定机制都需要设置相应阈值,超出相应阈值将实施市场稳定机制。此外,还需要判断市场异常波动是短期还是长期的,需采取不同的应对措施。如果判断市场配额过剩是短期因素引起的,那么将过剩配额回收到储备配额池中,待未来合适时机再重新拍卖;如果市场配额过剩是长期性的,那么将过剩配额回收并注销,或降低配额发放总量。

三、国内碳市场价格波动情况及波动来源

(一)国内碳市场价格波动情况

由于受政策、市场供需等多方面因素影响,国内碳市场价格呈现较大波动性。如图2所示,全国碳市场、试点地区碳市场均呈现较大波动,北京等地方试点碳市场价格波动甚至比全国碳市场要大。全国碳市场自2021年7月正式上线以来,至2023年6月末碳价在40~60元/吨之间窄幅波动,2023年6月至2023年10月由于临近第二个履约期清缴履约时间段,碳价稳步上涨至80元/吨。使用碳价变异系数(月均碳价标准差/月均碳价)作为各地区碳市场价格波动率的衡量指标,该指标由于已经过标准化,在各地区间具有一定可比性。如图3所示,相比欧盟碳市场,国内碳市场碳价波动较大,特别是深圳、北京等碳市场,平均是欧盟碳市场碳价波动率的10倍以上。

(二)国内碳市场价格波动主要原因

引起国内碳市场价格波动的原因较多,既有长期因素,又有短期因素。从长期来看,无论国内还是国外碳市场配额总量都在持续收紧,免费发放的碳配額比例逐步下降,因此碳价长期看涨。全国碳市场第一个履约期碳配额总量据估计约45亿吨,第二个履约期进一步下调了发电行业类别机组碳排放基准值,初步估计配额总量将在第一个履约期的基础上减少约5亿吨。根据ICF国际咨询公司对包括国内碳市场控排企业代表在内的465位专家调研显示,2025年全国碳市场碳价预计上涨至87元/吨,到2030年之前预计上涨至139元/吨,到2050年预计上涨至239元/吨。在短期中,碳价波动受政策的影响非常大,预期外的短期政策可能对碳市场造成较大冲击。区域试点碳市场的经验已多次表明,缺乏连续性、稳定性与透明性的政策会损害市场环境甚至导致市场不稳定。

从供给和需求的角度看,国内碳市场价格波动呈现一定规律。从供给角度来看,目前全国和区域试点碳市场由于考虑到经济发展等问题,普遍存在配额超发问题,供给过多导致价格较低迷。全国碳市场第一个履约期配额总量盈余达3亿吨,约占全国碳配额总量约1/15。其中,大型发电企业集团普遍存在配额盈余,如国家能源集团配额盈余占比约10%。从需求角度看,“惜售”问题严重导致碳市场流动性不足,价格更容易大幅波动。在政策不够明确、连续性不强的情况下,企业对未来配额分配制度信心不足,即使有配额盈余也会选择观望,不到履约末期企业很少参与交易,由此造成严重的“惜售”问题。此外,部分行业减排技术日新月异,政府可能对行业碳排放趋势认识不足,导致配额超发、企业对配额需求不足的情况。国内试点碳市场已有按此前经验制定企业碳配额,到履约期由于企业减排技术大幅改进导致配额超发的案例。此外,经济增长、天气因素等其他因素也会对企业的配额需求产生影响。

四、碳市场稳定机制的国内外实践

国内外部分碳市场在稳定机制上进行了大量探索实践,积累了一定经验。按操作锚定对象分,碳市场稳定机制措施分为基于价格或数量的稳定措施,两者对稳定市场供需具有殊途同归的目的。

(一)基于价格的碳市场稳定机制

从一级配额拍卖上看,国内外碳市场有拍卖底价、顶价稳定机制等经验。其中,美国加州、美东区域温室气体倡议(Regional Greenhouse Gas Initiative,RGGI)、韩国等碳市场都设定有基于价格的稳定机制,国内上海、深圳、湖北等试点碳市场也有类似的价格稳定机制。

1.美国加州碳市场

加州碳市场是美国较为领先的一个区域碳市场,加州碳市场同时采取价格下限和价格上限控制措施。加州碳市场价格下限主要通过设定拍卖底价实现,2022年加州碳市场中碳配额初始分配约65%是通过拍卖发放的,2023年加州碳市场配额拍卖底价为22.21美元/吨。同时加州碳市场设定二级市场交易价格上限,2023年该价格上限为81.5美元/吨,在价格上下限之间还设定两个价格阈值(见图4)。自2012至2021年加州碳配额交易价格基本在价格下限附近,2021年之后交易价格显著上升。

加州碳市场2021年之前主要通过配额价格控制储备(Allowance Price Containment Reserve)调节市场供应,2021年之后通过两个储备等级(Two Reserve Tiers),在市场供求失衡、碳价上升达到储备等级价格阈值的情况下主管部门将从配额价格控制储备中提取部分配额投放到市场以稳定市场。加州碳市场设置的2023年触发配额投放的两个价格阈值(Tier 1,2)分别是51.92美元/吨和66.71美元/吨。加州碳市场配额价格上下限和两个价格阈值每年上涨的幅度设定为5%+消费者价格指数衡量的通货膨胀率。2023年加州碳市场和两个储备等级的配额量分别为6681.1万吨、8953.7万吨,碳市场配额总量2.941亿吨。

2.美国RGGI碳市场

区域温室气体倡议RGGI是美国第一个碳市场,于2009年上线,覆盖纽约州等美国12个州。RGGI碳市场中绝大部分配额通过拍卖进行初始分配,2021年1.01亿短吨①配额中有91%通过拍卖分配。RGGI对配额拍卖设置最低保留价(Minimum Reserve Price),即拍卖底价,2023年最低保留价为2.5美元/短吨。为了防止价格无序暴涨,RGGI碳市场还设置成本控制储备(Cost Containment Reserve),成本控制储备的数量不超过配额总量的10%。当市场价格达到设定的阈值时,将通过提取成本控制储配中的部分配额投放到市场中,2023年此价格阈值是14.88美元/短吨,此后每年上涨7%(见图5)。2014、2015年由于市场交易价格达到阈值,政府从成本控制储备中提取1500万短吨配额投放到市场中,以稳定市场价格。2021年为更有效调整价格下限,RGGI碳市场开始实施排放控制储备(Emissions Containment Reserve),当市场价格跌到设定的阈值时,此前计划的拍卖将暂停,计划拍卖的配额进入排放控制储备,通过减少供给调整价格下限。2023年排放控制储备的触发价格阈值是6.87美元/短吨,此后每年上涨7%。

3.韩国碳市场

韩国碳市场主要通过建立稳定储备(Stability Reserve)机制,防范和管理碳市场潜在的异常波动。韩国规定触发使用稳定储备的条件包括:碳价连续6个月高于过去两年平均碳价的3倍;碳价连续1个月高于过去两年平均碳价的2倍,并且交易量高于过去两年平均月交易量的两倍;碳价连续1个月低于过去两年平均碳价的40%;由于供需失衡市场很难交易配额等情况。当碳配额价格过高达到触发情形阈值时,将从稳定储备中提取部分配额投放到市场中。韩国碳市场自2015年启动以来,主要面临价格过高问题,2018年由于价格上涨触发阈值情形,政府从稳定储备中提取550万吨配额进行拍卖。

4.国内试点碳市场

国内试点碳市场采取了相应的市场稳定机制详见表1。目前在国内试点碳市场使用较多的稳定机制包括日涨跌幅限制、储备调节机制等,此外北京、上海、广东等试点碳市场还实行配额持仓量限制、拍卖底价限制等,在稳定碳市场方面发挥积极作用。

目前全国碳市场稳定机制仍在完善过程中。《碳排放权交易管理规则(试行)》提出交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例和实行最大持仓量限制制度,但未明确具体的涨跌幅比例和持仓限额。同时,《碳排放权交易管理规则(试行)》提出建立市场调节保护机制,当交易价格出现异常波动触发调节保护机制时,生态环境部可以采取公开市场操作、调节国家核证自愿减排量使用方式等措施,进行必要的市场调节,这些市场稳定措施的落实有待相关实施细则出台。

(二)基于数量的碳市场稳定机制

欧盟碳市场是采取基于数量调控稳定机制的最典型的碳市场。欧盟于2019年实施市场稳定储备(MSR),初衷是解决配额过剩问题,并从供需端较好地控制投机活动可能造成的市场异常波动风险。欧盟主要根据市场流通配额量(TNAC)判断是否干预市场,规定当TNAC超过8.33亿吨时,将TNAC的12%(2023年后为24%)添加到MSR储备中;当TNAC低于4亿吨或TNAC不低于4亿吨,但连续六个月以上配额价格高于前两年平均价格的3倍,则从MSR储备中提取1亿吨(2023年后为2亿吨)配额通过拍卖注入市场。

MSR实施后,有效改善了配额分配过剩的局面,有力保障欧盟碳市场稳定运行。截至2022年,MSR持有配额30亿吨,相比2021年增加约3.7亿吨(见图6)。自2019年MSR实施以来,欧盟MSR碳配额储备数量大幅上涨至约30亿吨,TNAC数量则基本保持15亿吨。自2021年以来,欧盟碳配额价格从约10欧元/吨大幅上涨至目前约90欧元/吨,价格上涨的主要原因是欧盟气候政策持续收紧,以及天然气价格大幅上涨等。

近年欧盟议会提出改善价格控制机制,根据欧盟碳市场指令下第29条规定,如果碳配额价格连续6个月持续高于之前两年平均价格的3倍,欧盟委员会可对碳市场进行干预。2021年以来,欧盟碳价大幅上涨,该机制仍未被触发,欧盟正在研究更灵活的价格控制机制,将门槛由3倍下调至2.4倍。如果该项措施被采纳,欧盟MSR机制将由基于供应量的管理转向基于价格的管理,将能够更有效地应对投机活动造成的市场风险。

四、对国内碳市场建立市场稳定机制的建议

一是建立透明度高、可预期性较强的碳市场配额总量制定与分配制度体系。“十四五”时期可能仍以能耗双控为主,未来需要向碳排放双控逐步转变,优先选择已达峰的行业实行总量控制,设置长期内碳配额总量递减速度。通过以上政策建立配额总量控制和分配长效管理机制,给予企业长期稳定的预期。在设计配额总量制定和分配机制时,需要事前明确具体规则和运行机制,避免頻繁调整政策。

二是探索推动由无偿分配为主向无偿分配和拍卖分配混合机制转变。目前国内碳市场配额分配方式以无偿分配为主,初始价格形成机制缺失。此前由于新冠疫情等影响,经济受到较大冲击,推出拍卖机制难度较大。建议先研究配额拍卖模式、拍卖价格设定、拍卖推出时机等相关拍卖管理政策,在条件合适的时候,探索引入碳配额拍卖分配机制。前期可设置拍卖比例控制在5%,后续随着拍卖机制逐步成熟提高配额拍卖比例。

三是加快完善国内碳市场稳定机制。除了交易价格涨跌幅限制、持仓限额限制等措施外,建议参考欧盟等地区碳市场经验,加快研究推出基于数量或价格的市场稳定机制。在配额流通量或碳价超出一定阈值时,通过向市场拍卖或回购一定数量的配额,以防止市场异常波动风险。

四是加快制定和完善碳配额跨期存储和预支的细则。欧盟等地区碳市场经验表明,碳配额跨期存储和预支规则有利于平滑控排企业各期的碳配额需求,防范配额由于不能顺利跨期而导致碳价大幅波动。《碳排放权交易管理暂行条例》规定,控排企业足额清缴碳排放配额后配额仍有剩余的可以结转使用,但并未明确结转使用的具体规则。《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》明确,配额缺口率在10%及以上的企业可从2023年预分配配额完成履约,预支量不超过年度配额缺口量的50%。

五是推动完善碳市场信息披露制度。目前碳市场采取企业向政府和第三方核查机构报告碳排放信息的方式,由于碳排放信息直接决定企业配额分配量,这可能导致企业虚报相关数据,2022年3月生态环境部已集中通报4家在碳排放数据中弄虚作假的企业。建议主管部门建立碳排放信息披露制度和信息公开平台,要求市场参与主体以日报或月报等形式报告与交易相关的量化与非量化信息,其中量化信息包括企业的排放量、减排量、配额数量、清缴情况等,非量化信息包括企业经营过程中的碳战略、碳管理等会影响企业实际碳排放和碳交易策略的信息。

六是加强碳市场与CCER、绿电、绿证等市场的协调机制。CCER、绿电、绿证等市场与碳市场存在一定的关联,价格存在溢出与传导机制。建议推动全国碳市场与CCER市场的统筹与衔接,明确CCER项目在全国碳市场抵销使用的项目类型、时间、比例等限制,防止CCER市场对碳市场造成严重负面冲击。加强全国碳市场、CCER、绿证、绿电市场的衔接与协调,防止市场间的重复计算、重复激励问题。

(责任编辑:夏凡)

参考文献:

[1]Liu T,Guan X,Wei Y,et al.Impact of economic policy uncertainty on the volatility of China's emission trading scheme pilots[J].Energy Economics,2023,121:106626.

[2]Mo J,Tu Q,Wang J.Carbon pricing and enterprise productivity-The role of price stabilization mechanism[J].Energy Economics,2023,120:106631.

[3]Slater H,王庶,黎瑞鑫.2022年中国碳价调查报告[R].北京:ICF,2023.

[4]Wang B,Boute A,Tan X.Price stabilization mechanisms in China's pilot emissions trading schemes:design and performance[J].Climate Policy,2020,20(1):46-59.

[5]陳骁,张明.碳排放权交易市场:国际经验、中国特色与政策建议[J].上海金融,2022(9):22-33.

[6]吕靖烨,范欣雅,吴浩楠.中国碳排放权价格影响因素的参数灵敏度分析[J].软科学,2021,35(5):123-130.

[7]莫建雷,朱磊,范英.碳市场价格稳定机制探索及对中国碳市场建设的建议[J].气候变化研究进展,2013,9(5):368-375.

[8]谭秀杰,王班班,黄锦鹏.湖北碳交易试点价格稳定机制、评估及启示[J].气候变化研究进展,2018,14(3):310-317.

[9]王嘉祯,钟锐,王遥.全国碳市场价格波动的风险研究[J].环境保护,2022,50(22):32-36.

[10]魏立佳,彭妍,刘潇.碳市场的稳定机制:一项实验经济学研究[J].中国工业经济,2018(4):174-192.

[11]夏凡,王之扬,王欢.碳排放权交易体系制度建设:国际实践及经验借鉴[J].海南金融,2022(7):24-30+37.

[12]李长春,王振勇,刘佳欢.我国碳市场体系建设探究——基于欧盟经验视角[J].北方金融,2022(7):56-58.