2022 年我国水稻产业发展分析及2023 年展望

徐春春 纪龙 陈中督 方福平

(中国水稻研究所,杭州 310006;*通讯作者:fangfuping@caas.cn)

2011 年以来,我国水稻产量连续12 年稳定在2 亿t以上,对保障国家粮食安全和促进经济社会平稳发展意义重大。2022 年,我国东北产区水稻生长期间光温水条件总体适宜,有利于水稻生长发育和产量形成,单产不同程度提高;南方地区夏季持续高温少雨,对处于孕穗开花和灌浆期的一季稻生长发育造成不利影响,水稻单产、总产略有下降。农业农村部深入推进农业供给侧结构性改革,开展种植业“三品一标”提升行动,在东北、长江中下游、华南和西南稻区建设一批“三品一标”基地,重点是发展优质食味稻,提高优质专用水稻生产比重,提升水稻产业化发展水平和种植效益。国内稻米市场稳中偏强运行,大米进口首次突破关税配额水平,出口小幅下降。同时,我国水稻产业发展也面临稳定面积难、提高单产难等突出问题,需要引起高度重视。

1 2022 年我国水稻产业发展分析

1.1 种植面积略有下降,单产总产均创新高

2022 年,国家继续提高稻谷最低收购价,加大产粮大县奖励力度,增加资金投入,多措并举稳定双季稻生产。浙江对早稻实行订单收购全覆盖,湖北积极引导适宜地区双季稻扩面增量,广东出台扩种双季稻奖补政策,充分调动农户种植早稻积极性,全国早稻播种面积稳中有增,但单产因受灾略降,总产略有增加。中晚稻生长期间,东北稻区光温水条件总体适宜,有利于水稻生长发育和产量形成;长江中下游及川渝地区夏季高温伏旱持续发展,对处于孕穗开花和灌浆期的一季稻生长发育造成不利影响,产量不同程度下滑。据国家统计局公报,2022 年全国水稻种植面积2 945.0 万hm2,比2021 年减少47.1 万hm2,减幅1.6%,其中早稻面积增加2.1 万hm2,中晚稻面积减少49.2 万hm2[1-2]。黑龙江实行“稳粮扩豆”工程,大豆种植面积增加,以及南方部分地区农户改种其他作物是导致水稻种植面积有所下降的主要原因。受南方高温干旱、优质稻米较快发展等综合影响,2022 年我国水稻单产7 080.0 kg/hm2,比2021 年下降33.0 kg/hm2,减幅0.5%;总产20 849.5万t,比2021 年减产434.8 万t,减幅2.0%,但仍连续12 年稳定在2 亿t 以上水平,产略大于需(图1)。

1.2 稻米市场平稳上涨,大米需求保持旺盛

2022 年早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50 kg 124 元、129 元和131 元,早籼稻最低收购价格每50 kg 比2021 年提高2 元,中晚籼稻和粳稻分别提高1 元[3];江苏、安徽、河南、湖北和黑龙江5 省先后启动托市收购,对市场价格形成支撑。在最低收购价格全面提高、国内市场优质粮源需求增加、国际市场大米价格持续上涨等多重因素激励下,国内稻谷(米)市场价格走势先稳后涨,总体偏强运行。据国家发展改革委价格监测中心监测,2022 年12 月早籼稻、中晚籼稻和粳稻平均收购价格分别为2 647.7 元/t、2 747.1 元/t和2 764.7 元/t,分别比2021 年12 月上涨3.4%、1.4%和1.2%(图2)。国内餐饮、旅游等行业逐步复苏,大米市场消费不断好转;玉米价格全面高于稻谷,推动稻谷在饲料和食品工业原料方面的竞争力明显提升,替代消费增加。各地调研表明,优质食味稻、加工专用稻等品种仍然受到市场欢迎,需求旺、销路好,价格优势明显,如江西普通中晚籼稻收购价为2 660.0 元/t,而黄华占达2 860 元/t;吉林普通粳稻收购价为2 700.0 元/t,而长粒香稻谷为2 900.0 元/t。但受尿素等农资价格大幅上涨和生产用工成本继续增加等影响,农民种稻效益仍然偏低。

图2 2022 年1—12 月我国稻谷市场收购价格变化情况

数据来源:中国农业统计年鉴。

数据来源:国家海关总署。

1.3 大米进口超出配额,大米出口小幅下降

2012 年以来,我国大米进口量持续增长,出口量先增后减(图3)。受国内外玉米、小麦价格持续高位运行、大米饲用需求增加等因素影响,我国大米特别是碎米进口需求大幅增加,进口量再创历史新高,并超出我国大米进口配额。据海关统计,2022 年我国进口大米619.0 万t,同比增加122.4 万t,增幅24.6%;出口大米219.0 万t,减少25.8 万t,减幅10.5%。进口大米仍以碎米为主,且占比继续提高,2022 年我国进口碎米352.7万t,占大米进口总量的57.0%,主要用于饲料和工业用途;进口精米262.2 万t,占进口总量的42.3%;进口稻谷、糙米、米粉等占比0.7%。从进出口国别看,进口大米来源国前5 位依次是印度、巴基斯坦、越南、泰国和缅甸,分别进口218.0 万t、119.7 万t、85.8 万t、80.3万t 和79.9 万t,占比分别为35.2%、19.3%、13.9%、13.0%和12.9%,其中印度连续第2 年成为我国最大的大米进口来源国,主要是进口低价碎米。出口目的国前5 位依次是埃及、土耳其、韩国、塞拉利昂和巴布亚新几内亚,分别出口48.1 万t、22.6 万t、19.7 万t、19.6 万t和18.6 万t,合计128.6 万t,占出口总量的58.7%[4],出口集中度有所提高(表1)。

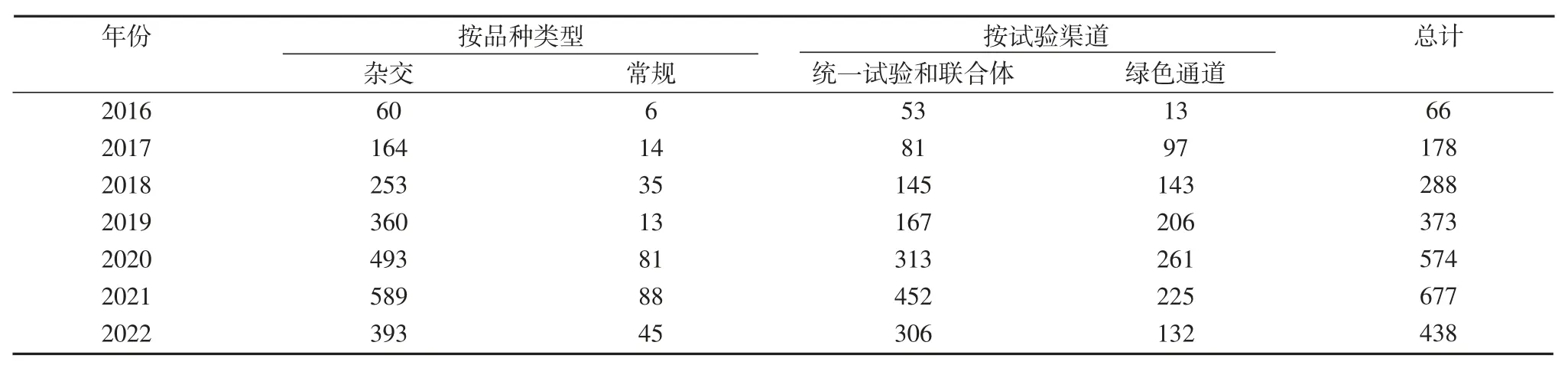

1.4 审定品种门槛提高,品质水平不断提升

近年来,我国水稻品种试验渠道更加多元化,审定数量快速增加,2021 年国家审定水稻品种数量达到677 个。2021 年,我国新修订《种子法》,新实施《国家级稻品种审定标准(2021 年修订)》等,新品种审定门槛进一步提高,通过率大幅降低。2022 年,国家审定通过的水稻品种数量438 个,比2021 年减少239 个(表1)。其中,杂交稻品种审定数量为393 个、占比达89.7%;两系法选育杂交稻品种196 个,占杂交稻品种审定数量的49.9%[5]。2022 年通过审定的水稻品种中,品质达国标2 级以上的281 个(达到国标1 级的44 个),占比64.2%,首次突破60%;高产、优质、绿色的“三好品种”22 个,标志着我国优质稻育种水平迈上了新台阶。2022 年,我国杂交水稻种子供应过剩态势加剧,预计杂交稻制种量2.7 亿kg,有效库存0.84 亿kg,有效供给量超过3.5 亿kg。

表1 2016—2022 年通过国家审定的水稻品种数量与类型

1.5 经营规模有序扩大,社会化服务、绿色技术和智能技术加速推广

小农户家庭经营仍是我国农业主要经营方式,但分散化、小规模的土地经营模式已经无法适应大市场和国际化需求,近年来龙头企业、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体快速发展,种植规模化、服务社会化趋势显现。截至2022 年,全国家庭承包耕地流转面积3 546.7 万hm2,占家庭承包耕地总面积的34.08%;全国农业社会化服务面积达到1.11 亿hm2次,服务小农户超过7 800 万户。与经营规模扩大同步,互联网、人工智能、大数据等逐步对我国水稻生产领域产生重大影响和变革,农业传感器、农业机器人、农业智能装备等技术正加速实现对水稻生产全环节智能化、全过程机械化发展的升级改造,如水稻智能化育秧、病虫害智能化咨询与诊断等田间智能化管理技术、自动导航与无人驾驶技术等,推动我国水稻生产全程智能化、机械化发展[6-7]。

党的“二十大”报告明确提出,全方位夯实粮食安全根基,深入实施种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑,健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。当前,我国水稻种植面积基本稳定、单产连续提高、品质不断改善,总产已经连续12 年稳定在2 亿t 以上,为确保口粮绝对安全作出重要贡献。尽管当前稻谷供需仍然宽松,但是稳定面积、提高单产、产需结构性平衡的难度越来越大。一是北方“水改旱”增多,南方“单改双”很难推进,水稻面积稳定难度增大。随着玉米、大豆等饲料粮缺口增大,市场价格上涨,近年来东北“水改旱”增多;双季稻生产用工多、效益低,双抢季节紧张,南方地区恢复双季稻面积难度很大;部分地区季节性抛荒与常年撂荒、改种经济作物等“非粮化”现象仍有发生。二是成本继续上涨,影响农民种粮收益和积极性。近年来国际稻米市场波动较大,我国稻米市场供应充足,运行平稳。但受人工、土地、农资成本等快速增加影响,我国稻米生产进入高成本时代,种粮增收越来越难。2022年,国产尿素、磷酸二铵、氯化钾和复合肥价格分别比2021 年上涨5.0%、7.8%、41.0%和19.0%,各地农户种稻成本普遍增加5.0%~10.0%,影响种粮积极性。三是稻米消费保持稳定,但优质稻米消费增长较快,供给呈现结构性短缺。随着居民生活水平提高,肉蛋奶消费增加,稻米消费总量基本稳定,但对于绿色优质大米、营养功能大米消费需求增加,目前我国普通稻米供过于求,中高档优质米、绿色大米等供给不足。此外,近年来农业农村部加快优质专用绿色水稻新品种选育与推广,但目前优质高产抗逆兼顾的品种仍然较少,不利于水稻稳产增产。

2 2023 年水稻产业发展展望

2.1 种植面积小幅增长

2022 年中央经济工作会议、中央农村工作会议提出实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,国家和地方各级党委政府必然进一步加大粮食生产政策扶持和补贴力度。2023 年“中央一号文件”提出全力抓好粮食生产,确保全国粮食产量保持在6 500 亿kg 以上,各省(自治区、直辖市)都要稳住面积、主攻单产、力争多增产。2023 年小麦最低收购价格已经明确为2.34 元/kg,同比上涨0.04 元/kg。2023 年早籼稻谷(三等,下同)、中晚籼稻谷和粳稻谷最低收购价分别为2.52 元/kg、2.58元/kg 和2.62 元/kg,早籼稻谷比上年提高0.04 元/kg。2023 年最低收购价稻谷收购总量为5 000 万t,其中籼稻2 000 万t,粳稻3 000 万t。稻谷补贴继续稳定,提振农户种稻信心,有利于稳定水稻种植面积。但是,随着玉米、大豆种植效益提高,以及国家继续鼓励扩种大豆,东北地区“水改旱”可能继续增多,部分地区水稻面积可能会受到挤占;同时,南方地区“单改双”难度很大,双季稻面积能够稳定已经实属不易。综合分析,预计2023 年水稻面积小幅增长可能性较大。

2.2 单产水平保持稳定

2022 年全国水稻平均单产7 080.0 kg/hm2,与2021 年相比略有下滑,主要受长江中下游和川渝地区夏季高温干旱影响,但仍稳定在7 050.0 kg/hm2以上,为历史次高水平,说明我国水稻生产的品种布局、高产栽培技术以及防灾减灾技术体系逐渐成熟。农业农村部已经明确2023 年将再建设667 万hm2(1 亿亩)高标准农田,累计建成高效节水灌溉面积2 667 万hm2,实施黑土地保护性耕作534 万hm2。水稻精确定量栽培技术、水稻叠盘出苗育秧技术、机插水稻无土基质育秧技术、水稻钵苗机插优质丰产栽培技术和杂交稻单本密植大苗机插栽培技术等农业农村部主推技术也将继续得到大面积推广应用,从技术层面支撑水稻单产提高。因此,预计在不发生重大自然灾害的情况下,2023年我国水稻单产将继续稳定在7 050.0 kg/hm2以上,并且很可能再次创出历史新高。

2.3 稻米市场稳步上行

受生产成本上涨、稻谷最低收购价政策支撑等因素影响,预计2023 年国内稻米市场稳中偏强运行。随着农资价格、人工成本继续上涨,稻谷最低收购价小幅上调,夯实价格底部空间。国内大米口粮消费保持稳定或缓慢减少,但饲用消费和工业消费可能保持旺盛,提振稻米市场走势。2022 年玉米价格全面高于稻谷,且价差进一步拉大,稻谷饲料原料替代的竞争力明显提升,饲用消费将会继续增加。近年来以大米为原料的米粉产业增长迅速,国内米粉市场规模突破1 000 亿元。但是,2022 年我国大米进口量再创历史新高,国内稻谷仍然呈现供需有余、库存充裕的市场格局,预计2023 年大米进口继续保持在高位,限制价格上涨空间。因此,预计2023 年我国稻米市场以小幅上涨为主,价格整体将略高于2022 年水平。

2.4 优质稻较快发展

随着农业供给侧结构性改革深入推进以及居民消费水平升级,近年来国家和各地高度重视优质稻发展,陆续调整优化品种审定标准,先后育成了一批产量高、米质好、抗性佳的水稻品种,如美香占2 号、吉粳、南粳和华浙优系列等,品种结构和品质结构持续优化[8]。据农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心统计分析,2022 年度检测样品优质达标率达到56.5%,比2021 年提高2.9 个百分点。近两年各地优质稻米市场价格明显高于普通稻米,而且供不应求,加上各地持续开展优质稻米评鉴评比活动等,有效引导农民调整种植结构,打造优质稻米品牌。因此,预计2023 年各地将加快推进优质稻谷订单收购、评鉴评比等工作,推进我国水稻品种品质不断改良。

2.5 智慧稻作深入推进

党的“十九届五中全会”提出建设智慧农业。近年来,各地通过整合大数据、物联网、人工智能和区块链等技术,打造水稻产业互联网,为稻田插上人工智能“芯片”,提升生产效率和种植品质;农业传感器、机器人、智能装备等技术实现对传统农业生产工具的升级改造,智能化水稻浸种催芽车间、激光平地机、无人插秧机、无人植保飞机、无人收割机以及智能化大米加工生产线等覆盖面逐步扩大,全面推动水稻产业“智慧升级”。2023 年“中央一号文件”再次提出,加快农业农村大数据应用,推进智慧农业发展。因此,预计2023 年各地将加速智慧稻米生产基地建设,逐步推动水稻生产步入“智能化”时代。