ARTS 艺术

摄影:NAM collective

法国 马赛 岩石船法国艺术家Julien Berthier又在水面上“作妖”了,他的装置艺术作品向来脑洞很大。这艘以假乱真的“岩石船”,是Julien用聚苯乙烯和环氧树脂将一艘旧船改造而成。当它驶向大海,人们会看到一块逼真的岩石在水面上飞快地行驶。Julien想通过该装置引发人们对生态问题的关注及思考。

葡萄牙 里斯本 时空光门葡萄牙总统府外的灌木丛、道路、围墙、喷泉……仿佛一夜之间被红色的发光拱门占领。这是葡萄牙设计事务所LIKE用红色波纹塑料管打造的装置作品《光门》,装置内部安装有红色灯管。日间,红色塑料管与花园葱郁的绿色形成鲜明对比;夜晚,灯管散发出的红色光芒将花园装扮成一个红色的梦幻世界。

英国 伦敦 声景相融艺术家Wolfgang Buttress受蜂巢启发而创作的装置艺术作品《蜂巢》,矗立在英国皇家植物园里一片繁茂的草地上。由细钢格栅和LED灯组成的装置,高14米,通过数根柱子支撑起来,如同悬浮于草地之上。当游人进入装置内部,灯光跟随着音乐的节拍闪烁,视觉、听觉双管齐下,让人们体验一场独特的视听之旅。

美国 印第安纳州 停车场也可以很美提起停车场,人们首先会想到露天停车场或地下停车场,也许美国Eskenazi医院的停车场能刷新你对它的固有印象。停车场的两面外墙由18种不同尺寸的金属面板打造而成,朝东面呈金黄色,朝西面呈深蓝色。面板本身是固定的,但从不同角度和速度经过时能欣赏到不一样的视觉盛宴。

西班牙 奥维耶多 与光同行《加密》是艺术家SPY在奥维耶多的一个废弃工厂里打造的一件动态艺术装置。装置由20个黑色圆盘组成,在灯光与音乐的交织中缓慢地上下移动,宛若一群飞鸟在黑暗的舞台上翩翩起舞。参观者可以在这件活力十足的装置作品间自由地穿梭,感受一场多维的沉浸式艺术之旅。

意大利 罗马 龙虾帝国艺术家Philip Colbert因创作出许多波普风格的卡通龙虾形象而备受关注。最近,他带着自己的龙虾IP到罗马的威尼托大街举办个展《龙虾帝国》。在这座历史悠久、充满艺术气息的大都市里,Philip以超流行和古典主义为特色打造出12个大型金属龙虾雕塑。其中包括6米高的“贝类之王”,它头顶王冠、举起双爪迎接粉丝的到来。

陈文骥 空无一人的景观

对于陈文骥来说,艺术的风格与别人的认可已不属于他所考虑的范围,他更多地是提出一个问题,然后尽自己所能不断将之深挖、提纯。作为一个内省式的艺术家,陈文骥对自身状态与作品之间联系的兴趣远远大于别人对他作品的评价。也正因为这种专注与敏感的天分,他的艺术创作进入一种相对纯粹的研究状态。陈文骥曾经说过:“我喜欢关注被人遗忘的物品和角落。这一切与我的性格缺陷有关,同我不健壮的身体体质有关。”可能是基于性格的原因,或是与寂寞的童年记忆有关,他总是有意无意地与人保持距离,哪怕是老朋友,他也不会特别熟腻。“人”在他的画面中很少出现,与之相反的是,他选择了长时间地与物交流,与景交流,景中空无一人,寂寞而又安全。

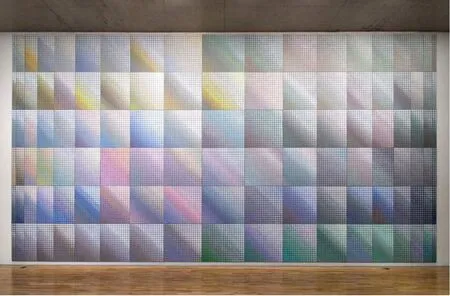

李姝睿 “光”和“色彩”

研究“光”和“色彩”的本体及其所负载的文化内涵是李姝睿艺术实践的核心。李姝睿坚信在不同的文化和时代里,“光”和“色彩”的运用都能反映、记录和塑造时代中的个体需求和精神状态,并与广义的集体意识形态相关联。近年来,李姝睿发展出更具综合性的工作方法系统,并从切身的生命经验出发,以极具个人化的绘画方式以及延伸实践,探讨绘画本体边界,及光与色彩的功能性、社会性等。长期以来,李姝睿将各类发光体以及人类视觉系统特征高度抽象化为色彩、大小不同的点,并以此作为基本语言要素,展开个人艺术语汇、语法的构建试探。近期,《补一个春天》系列、《但见天中彩》系列中对具象和抽象的融合乃是对这一系统的自我破除和超越尝试。

李涛 游离于抽象与现实之间

李涛经常在混合材料、不同媒介和多种体验之间进行探索和尝试,包括多种材料(木、铝、铁、蜡等)之间超越常规的不同组合、碰撞,并试探视觉和观感上的变化。李涛的立体类型作品有别于传统雕塑里圆雕的概念,具有一定的平面性,但同时又具有多层次的进深感。不同于传统雕塑独立于空间之外,李涛更关注作品与空间之间的关系,会将整个空间当作画布来建构作品,使作品在空间呈现上具有丰富的可能性,并尝试将传统雕塑所有的实感对冲和消解掉,以形成自身系统与新环境的即时组合。李涛利用日常建材进行装置性的组合摆设,将工作室打造成一个在抽象和现实之间游离的艺术世界。他游走穿梭于作品之间,熟悉感与陌生感并置,各种情绪继续发散……

胡晓媛 日常事物的微妙体验

胡晓媛的创作一直以细腻、思辨和隐含的冲突性为特点。无论在她的装置、绘画还是影像作品中均体现出她对材料的敏感,这种敏感源于她对于日常事物的微妙体验,并从关于意义和概念的辨证里抽离出十分独特的美感。胡晓媛从不轻易地使用那些可能被认定为有中国特色的典型材料,而是从极简主义中借鉴艺术语言。胡晓媛所创作的形式来源于物质,她通过一些微妙的增强过程将它们强调、放大。比起寻找任何普遍适用于世界、使其易于理解和更成形的“统一原则”,胡晓媛的文字机智地创造出误解和不确定性,显示了对虚空和间隔的启示,是对中国思想基本的概念贡献的一部分。胡晓媛的作品以严谨和活力更新了这一概念遗产,在当代艺术界独树一帜。

梁远苇 “个体性”和“日常性”

在梁远苇初涉创作之时,中国当代艺术的图景是学院派的现实主义、符号化的宏大主题与个人叙事等多元文化共生。在各种思潮的较量中,梁远苇作为在全球化语境下开展创作的新一代,将“个体性”和“日常性”放在理论框架中,在具体的、细节的层面展开表达。她的工作重心不在于绘画的叙事性,而是在“行动即结果”的框架下,深入并辩证地探寻观念与形式间的有机关系。梁远苇在实践中回应着对时间性、物质性和个体经验的思考,将绘画的本质根植于思考的逻辑性、连续性和整体性之中。当“花”的单体被放大到纪念碑的尺度,当绘画的材料被减少到极限,当笃定的笔法造型短暂替代了细微的笔触,艺术家揭开层层修饰与幻象,逼迫自己和观者去直面艺术中更为纯粹与残酷的本质。

马秋莎 日常生活的微妙体验

马秋莎的艺术创作不拘泥于某个特定的媒介,其作品包括摄影、录像、绘画、装置等,作品内容以具体而细微的个人经历为主,却往往能够从日常性中抽离、并超越于对情感的直接述说,进入更为本质的形式层面。这些由身体部位传达的日常生活的微妙体验,在她的数部作品中反复出现,大多以相对模糊的隐喻姿态来表现。马秋莎作品中的另一个重要主题是代际差异,对近几十年来高速发展下的社会文化变革,她的作品中注入了微妙却明确的标志和象征符号。在挖掘个人和集体记忆方面,她为观众提供对人类体验的深刻洞察。从某种意义上说,马秋莎的所有作品都是意象性的,在不同场景中,马秋莎常用“窗口”作为修辞工具,呈现其构思的各种视角。

张凯惠 记忆在“云端”

张凯惠关注当下,记录与记忆。她总是随手捡拾着什么,放在兜里,有时是一枚硬币,有时是小草、叶子、石子,张凯惠把它们画下来,就像生活的记录一样。而电子时代,手机好像人的外挂大脑,仿佛所有记忆都在“云端”,记忆变成了程序一样的东西,也可能被一键删除。而看着电子图册,又仿佛触不可及。张凯惠在开始这方面的尝试,一层一层地截屏绘画,不断叠加,试图以另一种抽像化的形态重视当下的真实。数字化的覆盖也是她近期不断思考的内容,她从自己的社交网络账号入手,不断去重复这个抽象的书写,像编程一样,最终也会呈现一个物化的图像提供给人们一种参考。从张凯惠喜欢的艺术家也不难看出她对艺术的理解,张凯惠正在秉承这样的理想实践着自己的艺术创作,从日常入手体现着自己的真实感受。

谢墨凛 零度质感的“视觉之物”

从开始亲手改装制作第一台绘画机器开始,谢墨凛逐渐找到自己在绘画中的独特路径。他对“机器”的拥抱既是源于他对绘画形式感更精确表达的需求,同时也是观念意义上的。“机器”不仅可以被艺术家用来替代传统工具对绘画这种创作形式做出新的探索,其实践本身也对应中国当下文化里对技术带来的可能性的多重想象。谢墨凛当然不是第一个使用刻字机的艺术家,但他想到去改造它,这不是什么“苹果落在头顶”的灵光乍现,相反,它恰能对应着深埋在艺术史中有关媒介工具偶尔被提及又时常被忽略的伏笔——媒介技术的推进对于视觉艺术的影响。对于谢墨凛来说,他零度质感的“视觉之物”如何让观众摆脱对于机器本身的质疑,才是他在未来实验中需要正视的一个根本性问题。

张颂文

中国演员

“我们要允许很多人进入自己的体内,侵蚀内心,这是作为演员最残酷的地方。”

张颂文不知道别人演戏用什么办法,他的方法就是用真实的生活去体验。他认为,生活中每个人都有自己难堪的地方,大多数人不会说出自己的不堪。但演员不可以,演员就得不停地挖出来,要回忆所有的悲伤。

车保罗

中国香港演员

“我永远是那句话,我做好我每一份工作,会有人欣赏你的工作态度的。”

像两条并行线交汇在车保罗身上,年轻时因为独特的外貌条件被选入行,他一半的人生穿行在片场;另一半人生穿行在大街小巷打零工。生活几经起落,他始终以一个最普通的普通人,扮演着生活赋予自己的角色。

王心凌

中国台湾歌手

甜美的感觉,它不是我的包袱,它应该是我与生俱来的一种特色。”

王心凌用20年证明“认识自己”的重要性。少女的甜或许是年龄的馈赠,但唯有清晰的自知才能让这特质经过时空打磨,在自我成长、集体回忆、外界期待这三重簇拥中历久弥坚,成为相伴的武器。

徐纪周

中国导演

“我很鼓励演员二度创作,剧本我弄好,蓝图给你了,剩下你们来吧,往上抹色彩。”

徐纪周导演的刑侦剧《狂飙》在半个月时间里,打破近年来国产剧历史纪录。这部电视剧讲述的内容横跨20年,又按现实主义方式去拍,所以选角的核心他希望找有阅历、有思考、有表达的演员。

张天翼

中国作家

“写小说的重要性就像做肿瘤手术一样,能让我把一些东西从身体里摘除出去。”

有人说,从小接受了很多爱的人,长大以后会用艺术的方式,把幸福的感受表达出来。张天翼却认为幸福的人多半是沉默的,只有心里有很多情绪无法抒发的人,才想要写东西。

陈廖宇

中国导演

“我希望它是一种根植于我们的文化,自然流露、自然生长出来的,既有传统又有生命力的特性。”

十位导演,八个故事,构成了国产动画短片集《中国奇谭》。作为总导演的陈廖宇,希望这部动画无论从内容、形式,或是从手法、意境上,都能体现中国特性。

石虎

中国艺术家

“我的画是我感物之作,一笔一色都是当下之符记。”

近80岁时,石虎选择隐居。如今远在僻静山村,不看手机,不谙世事,醉心痴迷于创作。他的画室独立在村口,青山隐隐,绿水悠悠。他用自己的表达方式在独处中将生命本真敞开,达成一种逍遥自在的心灵归属。

林嘉欣

中国香港演员

“陶艺让我了解自己,面对自己,更有信念,也更乐于失败。”

林嘉欣很害怕大家给自己贴上“陶艺家”的标签。林嘉欣觉得这种声音是对女性的一种禁锢,她认为自己是演员、是母亲,但同时,陶艺创作也是她一辈子想要去追求的热爱。

黄绮珊

中国歌手

音乐最大的魅力在于,人生里说不清楚的事情你可以借着音乐讲,哭着是讲,笑着也是讲。”

黄绮珊做任何事情没有故意,因为刻意就显得不真诚。穿梭于华语乐坛多年,到了今天,歌迷的喜恶于她而言似乎不再那么重要。反而至今还在做唱片,她为此颇为骄傲。

孔令楠

中国艺术家

“好的作品不需要画面很强烈,反而可以沉稳、安静一些,可以和人的情感产生微妙的连接。”

深陷于各种不确定、不断追求刺激和消费的世界中,对于孔令楠而言,绘画像是她的一种应对机制。在她看来,艺术最终还是人的精神寄托,是可以超越时代而存在的。