回归真实:Z世代青年群体反消费主义的动因与实践

李晓梅 王勃瑛

[摘 要]受乌卡时代常态化、消费行为媒介化、Z世代自我价值内省化等因素影响,Z世代青年群体正在尝试反消费主义的种种实践。通过对豆瓣反消费主义社群成员的参与式观察、深度访谈等研究发现:Z世代青年群体正在通过去“商品拜物教”、消费流程再定义、消费习惯重塑,回归商品使用价值;以Z世代为主体的豆瓣反消费主义社群成员拒绝符号消费与炫耀性消费,消费观念回归自我本真需求,这一现象映射出消费者彰显自身主体性和能动性的种种努力。

[关键词]豆瓣小组;Z世代青年群体;反消费主义;媒介化;消费主义

[中图分类号]G206.3 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2023)04-0106-07

Return to reality: the motivation and practice of anti-consumerism among the group of Generation Z

— based on the investigation of“Douban”anti-consumerism community group

LI Xiao-mei,WANG Bo-ying

(School of Journalism and Communication,Northwest University of Political Science and Law,Xian 710122,China)

Abstract:Influenced by such factors as the normalization of Uka era,the media of consumption behavior,and the introspection of self-value of Generation Z,the group of Generation Z is trying various practices of anti-consumerism. Through the participatory observation and in-depth interviews of members of Doubans anti-consumerism community,this study found that Generation Z is returning to the use value of commodities by“de-fetishizing commodities”,redefining consumption processes and reshaping consumption habits. Members of Doubans anti-consumerism community,dominated by Generation Z,reject symbolic consumption and conspicuous consumption,and return their consumption concepts to their original needs. This phenomenon reflects the efforts of consumers to demonstrate their subjectivity and initiative.

Key words:Douban group;Generation Z;anti-consumerism;medialization;consumerism

隨着现代社会生产力的不断发展,物质财富的极大丰裕,消费主义思想已经广泛渗入人类的社会生活,就如同法国哲学家鲍德里亚所言,今天的社会已经是一个物质极大丰富的社会,不断增长的物、服务和物质财富构成了惊人的消费和丰盛现象[1]。与此同时,广告营销狂轰滥炸地强势介入大众的消费流程之中,不断制造新的消费需求,由此感官享受取代了理性反思,消费主义变身为引领大众的生活方式。然而,种种迹象显示,消费主义和逐渐成长起来的Z世代青年群体(指1995—2009年出生的一代人)之间并非完全的“规训与被规训”的关系,而是在“规训与反规训”间不断相互形塑。2020年以来,以“不要买|消费主义逆行者”“极简生活”“抠门女性联合会”等豆瓣小组为代表的网络趣缘群体兴起了反消费主义热潮,成员人数已经突破三百万,这一现象正在打破自消费社会出现以来,鲍德里亚等西方学者所抱持的消费主义无可改变的悲观态度。目前,在我国的消费研究中,不少学者仍秉持鲍德里亚的理论谱系,对消费行为进行较为悲观且无差别的批判。惯常的消费批判研究无法解释由消费者自发选择的反消费主义类生活方式,这是鲍氏理论局限所在,而这正是本文研究Z世代青年群体反消费主义动因和实践的出发点。

一、文献综述

鲍德里亚在其著作《消费社会》中认为,在消费社会中,人类被“消费”全面控制,并经由某种编码及某种与此编码相适应的无意识纪律来驯化,由此消费取代了一切意识形态。然而,当消费浪潮席卷全球之时,西方学者却独辟蹊径,开启了“反消费”研究。

国外学者主要从主体反消费主义的态度与行为两方面界定反消费主义。Zavestosk将反消费主义界定为“对消费行为本身的抗拒和厌恶”[2];Penaloza等则从文化批判的视野出发,提出反消费主义的本质是对消费文化和意义营销的抵抗[3]。但是,这两种界定都忽略了消费者的自发性在反消费主义实践中发挥的重要作用。

随着反消费主义图景在我国逐渐铺陈开来,国内学者也对反消费主义进行了研究。国内研究主要从文化研究、社会经济学以及价值伦理三种视角展开,研究对象聚焦在青年群体(根据国务院印发的《中长期青年发展规划(2016-2025年)》,青年群体的年龄范围被界定为14—35周岁)。辜慧英从青年亚文化视角出发,提出青年群体的反消费主义实践是为弥合现实实践与媒介生产的精美符号景观之间的巨大鸿沟,通过抵抗的方式消解主流权威进而实现价值重塑,由此构建新型的网络青年亚文化图景[4]。曾兴将青年群体对极简生活的追求与反消费主义行为相结合,提出为摆脱异化与消费主义带来的失控感,青年群体在网络社区中以共同的生活方式进行交往互动,以达成自我认同的建构[5]。董天策等基于文化研究视角,对反消费主义网络社区的文化现象与传播景观进行分析,提出反消费主义的核心是将商品作为维持自然生活状态的必需品,青年群体抵抗流行文化日益推崇的消费主义文化,是寻求平衡与免遭异化的破局之路[6]。王金林从社会经济的层面出发,将青年群体的反消费主义行为归为社会性的、结构性而非个体性和自发性的行为,即在消费旋涡中疲于奔命的“佛系青年”,因无力消费而不得不以反消费或低消费的方式继续参与消费游戏[7]。任杰从伦理价值层面出发,提出家庭传统节俭消费观念与极具本土色彩的“节俭”话语交织,塑造了青年群体的反消费主义实践[8]。

从已有的研究来看,青年群体的反消费主义实践并未被视为独立的议题,总是与“佛系”“躺平”“低欲望”“极简主义”“节俭”等青年亚文化议题重叠在一起。但无论是从社会经济动因、文化动因抑或是传统伦理价值的影响来看,以上视角都将青年群体的反消费主义实践视为对外界现实世界的被动反应,即由外向内的不得已为之,忽略了青年群体的自发性与主体性的觉醒,更多呈现被动无奈的行为,延续了鲍氏理论认为人在消费社会中主体性的全面丧失这一论调。Z世代青年群体日益成长为中国消费市场的主力军,而反消费主义群体主体性研究的匮乏,难以准确揭示Z世代青年群体的消费行为及消费心理。因此,本文基于Z世代青年群体本身所独有的对自我主体性的极大追逐,将这一群体作为反消费主义实践的研究主体,以期弥补已有文献研究视角及主体性研究的不足。

二、研究对象与方法

本文使用网络民族志的方法收集相关资料与数据,通过参与观察、深度访谈的方式对豆瓣反消费主义社群小组成员进行调查研究。为深入探知Z世代青年群体的反消费主义行为,研究者加入豆瓣社群,参与组内讨论并持续观察社群互动,并选择豆瓣反消费主义社群小组中精华帖的部分讨论者进行线上访谈。

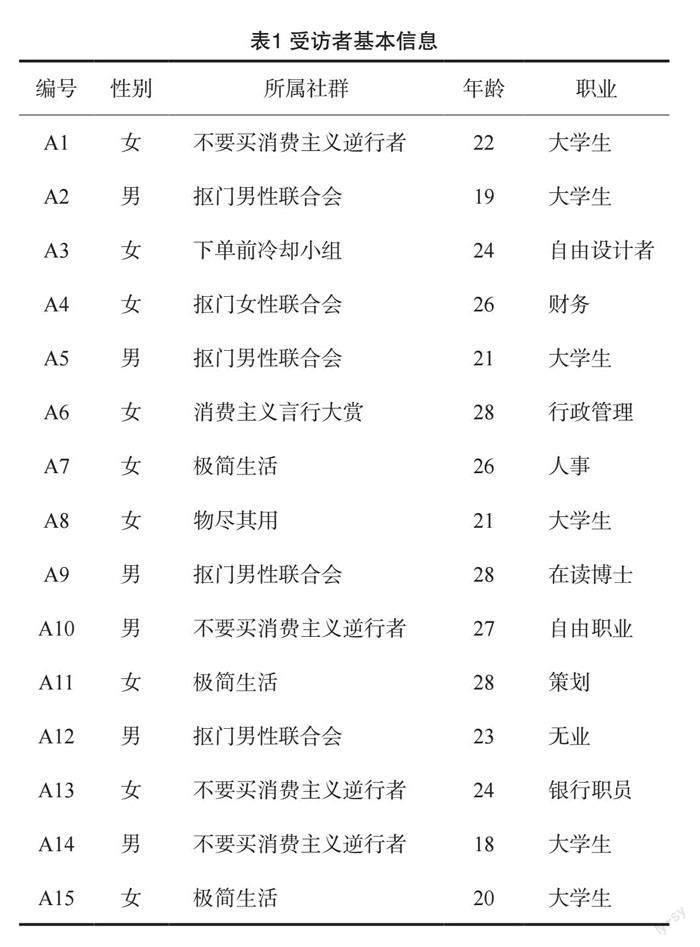

受访者共15位,其基本信息见表1。受访者以“95后”为主①,既包括在读本科生及博士生,还包括参加工作年限1~6年的上班族,分别来自7个不同的豆瓣社群。其中“不要买|消费主义逆行者”小组主要以不盲目跟风、不被消费主义裹挟、做消费主义市场的逆行者作为小组的核心话题;“下单前冷却小组”则主张组员之间互相监督,减少盲目消费行为;反消费主义社群组员人数最多的“抠门女性联合会”和“抠门男性联合会”,虽以性别命名,但在组内讨论中并未出现明显的性别消费特征,目前两个小组中也各有男女组员加入;“消费主义言行大赏”小组强调对当前消费主义营销、广告、话术的拆解与祛魅,推崇回归本真的消费行为;“极简生活”小组践行反消费主义理念,追求人回归自我的真实需求,不被消费主义话术洗脑进而购入非自身实际需求的物品;“物尽其用”小组,主张一物多用,没有闲置。

这些社群虽在议题讨论上各有侧重,但都指向一个核心要点,即于“消费至上”理念的祛魅和对自我本真的追求。来自这些小组的受访者加入各自小组的年限均在2年以上,不仅频繁参与小组讨论,在各自生活中也亲身实践反消费主义理念,具有一定典型性。

三、Z世代青年群体反消费主义的动因

时代背景的变迁、媒介信息环境的变革与Z世代自身的群体独特性,使得这一青年群体的反消费主义观念的形成成为可能。

(一)乌卡时代常态化:不确定性加剧

鲍曼曾用“流动的现代性”指称时代的“不可靠性、不稳定性和敏感性”“不确切性”“不安全性”,而乌卡时代(VUCA,即流动性、不确定性、复杂性和模糊性)的常态化存在进一步加剧了“流动的现代性”的不确定性。德国社会学家贝克所言的“全球风险社会”的图景展现无遗,世界进入乌卡时代[9]。自2020年新冠肺炎疫情暴发以来,外部环境的不确定性席卷整个世界,全球化发展日益式微、国际贸易往来几近中止、全球产业供应链断裂、中小企业倒闭、失业人数急剧上升,建立在互通互联基础上的全球性产业按下暂停键。

伴随外部环境呈现极大的不确定性,我国进入改革开放的深水区和社会转型的关键期,在这一时期阶层固化现象依然严重,阶层流动渠道亟待改善。Z世代青年群体所秉持的反消费主义文化不可避免地根植于社会现实的土壤之中,是外部社会动荡与内部社会转型、变迁的整体缩影与文化实践。这种结构性的不确定性映射到个体身上,则演變为对未来发展的悲观心理,同时所谓的不确定性在Z世代青年群体身上也体现出两个不同的维度。

第一,生存空间的不确定性。当前Z世代青年群体已然成为社会主要的流动人口,基于个体自我发展的期望,一线城市是这部分人群的首选之地。然而,人群的流动也带来了生存空间的不确定,青年住房贫困往往是个体自致能力不足与家庭先赋性资本缺失共同作用的产物[10]。频繁的租房与更换居住地更是成为当代Z世代青年群体的典型画像。正如一位受访者所说:

疫情之后对我来说第一个影响是收入下降。我会考虑是不是会突然要搬走之类的。对自己收入的预期比较悲观,也在想哪天我要搬家或者我要离开这个地方,那我东西少了好走,感觉很多东西都可以非必要不购买。(A8)

这种所处环境的极度不确定性,让Z世代青年群体开始重新审视自身消费实践与消费理念。

第二,抵御外界风险能力的不确定性。青年人就业压力依然较大,2023年6月中国16—24岁人口的失业率上升至21.3%[11]。以受疫情影响最直观的2021届本科毕业生就业情况来看,受疫情叠加其他外部因素影响,比如教培、互联网、房地产等吸纳高校毕业生就业的重要行业在近两年出现裁员潮,2021届毕业生中在教培行业工作的这部分人受到较大影响,在毕业后换工作的比例显著升高[12]。

在原来经济环境特别好的时候。大家挣钱也很容易,工作不会轻易丢掉,那个时候大家的消费欲都很高涨,都会觉得明天我会赚更多钱,所以当时也有很多人用花呗、借呗、信用卡去做超前消费。现在因为经历了一些经济动荡,会有一种对生活的不确定感,自己也是会随时会失业的,原来那些商店、消费品的店,也都会倒闭。这些钱花了未来可能也不确定能不能再赚回来,还不如好好存着。(A4)

这种对于自身薪资收入和对抗外界风险能力的不确定感,让Z世代青年群体在消费的过程中不再以享乐为主,而是期望通过储蓄为自己的不确定感建立一道保护屏障,因而形成从消费为王到储蓄为主的理性转向。

(二)消费行为媒介化:意见领袖去滤镜拔草

媒介文化正在对消费形态形成日益重要的影响:媒介文化对人的视、听等感官进行刺激并且直接展现、促进消费;或是藉由执行意识形态功能,间接影响消费形态,对消费主义滋生和蔓延起到推波助澜的作用。数字时代,一些生活分享类社交媒体不再只是传达消费信息的载体,更是深度参与对用户的消费行为、消费意愿的普遍记录和分享,这样就使得消费成为一种公开的媒介化行为,而这种媒介化行为又经由各种社交媒体平台被不断深化和拓展[13]。丹麦学者施蒂格·夏瓦指出,媒介化意味着媒介日益融入其他社会制度与文化领域的运作中,同时自身也成为社会制度[14]。社会互动越来越多地通过媒介得以实现。当今消费行为的媒介化主要体现在几个方面:消费的中介由媒介充当;个体的消费行为和消费观念在媒介中成为个人自我展演的“原料”;个体的消费实践及消费观念被媒介影响并深刻塑造。当消费被媒介化后,消费行为及消费对象的重要性被放大,如滤镜化的图片、视频变身消费展演的“必需品”。正如法国哲学家德波将视觉化和形象化的世界称之为“景观社会”,人们的生活被五光十色的景观所包围。

基于此,原本“种草”(意指推荐、分享好物)火爆的生活分享类社交媒体平台亦出现了大批量的“拔草”(意指消除购物欲望)现象。曾经在意见领袖带领下,争相购买并对商品产生盲目认同进而不断生产虚假需求的从众行为,必然同样会被“去滤镜化”的意见领袖打破。

近几年突然冒出来的跟消费质量有关的自媒体博主,比如super B太、我是人间除草机卡卡、豆瓣一些不要买精华帖等等,消费评测博主的兴盛,媒介的介入让大家可以通过更多维度的视频来探知这个商品到底是什么样的。(A2)

原先的商家话术及营销手段被不同媒体平台的KOL(意见领袖)所消解,这类意见领袖会通过真实的购买体验和使用体验对商品进行全方位的测评,倘若发现商家过度宣传或商品存在质量、售后等问题,就会将真实信息分享给消费者,引导理性消费。相较于滤镜下的风景、商品及生活方式,这种意见领袖引导消费者“去滤镜”的行为,不仅揭穿了商家为商品营造的虚假图像符号,更是对商家有意打造出来的所谓理想自我和理想生活进行祛魅。当媒介以消费中介的角色强制介入整个消费流程之时,作为“网络原住民”的Z世代青年群体便不可避免地在消费行为达成前,轻车熟路地主动探寻、辨别大量不同的意见进行参考。相较于以往推崇“买买买”的博主,豆瓣小组中以“拔草”“避雷”“千万不要买”等关键词自居的意见领袖,自身所携带的“反消费主义”标签反而更能赢得Z世代青年群体的情感认同。

(三)自我价值内省化:Z世代个体意识觉醒

Z世代又被称为“网生代”“互联网世代”“二次元世代”“数媒土著”,通常是指这代人一出生就与网络信息时代无缝对接,相比中老年人更多地受到数字信息技术、智能手机产品等的影响。成长于丰裕社会的Z世代,不再局限于满足基本的生存需要进行消费,而是基于追求精神满足,更为注重休闲娱乐方面的消费,追求独特的品位和风格,寻求更多的刺激和体验[15]。价值观念的变迁是消费行为发生变化的深层次原因,在生活日渐富裕的环境中成长的青年一代更注重个体幸福感与愉悦的体验[16]。

我自己是比较忠于自己发自内心的感受的。然后我可能更关注商品的实用价值和它对我自己的生活有什么影响。就比如说买车,我是不介意买轿车的,因为我自己很喜欢小轿车。但在我的老家,很多人就认为男性就要开大车、开越野车,不要开轿车,他们认为轿车可能是女性开的,刻板的印象还是有存在的。(A7)

Z世代青年群体不同于其父辈对于模版化、同一化消费观念的追求,他们更倾向于关注自身的价值需求。这种关注自我的消费理念,不仅是将自我价值的评判权从商业资本方移交到自己手中,更是通过消费实践绘制了个体意识的觉醒之路。

以前不知道自己需要什么,看见什么都想买,买了最后也没什么用。我感觉我自己的消费观念跟我自己的自信心有关系。在我工作并结束一段恋爱关系后,自己变得更开朗也更有自信心了,同时我也更加了解自己了,明白自己真正需要什么后,带给我最大的不同就是精简买,但买的都是自己喜欢和真正需要的。(A11)

在重新拾得自我价值的肯定后,随之而来的便是消费实践的改观。

此外,消費也成为Z世代青年群体个性化外显的重要实现路径。为进行自我形象建构与人设气质打造,Z世代青年群体通过自我“贴标签”的方式以期在集体中有所不同。

进入大学,我会急于从高中那种人人都一样的环境脱离,我希望能够表彰自己的个性。就会接触一些小众文化,比如动漫、汉服、洛丽塔服饰等,并消费相关的周边产品,而不是把主流市场营销的商品奉为圭臬。(A15)

基于个性化展现的消费心理,拒绝盲目跟风式消费成为他们主要的消费路径。消费不仅成为Z世代青年群体打造个人精神世界的直接映射,更是呈现自我的重要方式。

以往,Z世代青年群体自我价值的评判大多是由商业资本与媒介合谋而成的结果,最直观的表现就是女性对自我身体的无限焦虑。媒介将资本批量化生产的营销话术无时无刻地向目标消费者灌输,诸如“漂亮的女人是没有颈纹的”“第一眼美女的首先要素是白”“没有大牌口红的女人,人生是不完美的”等等,引发女性产生容貌焦虑、身材焦虑、皮肤焦虑等心理现象。

我觉得消费主义的推行主要是商家在制造一些焦虑,尤其是针对女性的一些护肤品、化妆品。比如除颈纹的产品,其实在生活中很少有人注意自己和别人的颈纹(谁没事去看对方脖子),但是商家一宣传,联合博主推广,利用容貌焦虑就卖出很多没有用的产品。(A1)

随着Z世代青年群体个体意识的兴起,自我价值的衡量主权毋庸置疑地回归到这一群体自身。个体意识觉醒后的Z世代青年群体会将商家的营销话术以及媒介助推兴起的消费意识,视为消费泡沫并无情地刺破。

四、Z世代青年群体反消费主义的实践

在鲍德里亚“符号拜物教”理论中,人完全沦为了符号控制的奴隶,人的主体性彻底消失,成为追逐符号价值的“提线木偶”。然而上百万的Z世代青年群体却在豆瓣小组掀起了反消费主义热潮,自发推翻消费主义营销话术和对商品赋予的符号价值,呼吁回归商品的使用价值本身。

(一)去“符号拜物教”:回归商品使用价值

20世纪后半叶,基于生产的高密度设计、消费的精神需要升级以及丰裕时代的到来,鲍德里亚在分析西方消费社会的消费异化现象时,提出了“符号拜物教”这一说法[17]。“符号拜物教”在古代主要表现为对于图腾、鬼神等事物的崇拜,而现代生活中则具体表现为消费者将社会文化赋予商品的符号意义“神话”,使自己处于符号统治的境况中[18]。

当今,豆瓣平台上形成“消费主义言行大赏”“反消费主义”“拒绝消费主义”“不要买|消费主义逆行者”“物尽其用”“极简生活”等小组,这些小组成员经由媒介,揭开了消费制造的社会区隔的假象,打破了大众在“符号拜物教”面前束手就擒的被动局面,破除了媒介对人直接控制的技术决定论。

消费主义认为我们生活的一切,快乐、幸福感、成就感和价值感都可以通过消费的行为来获得。比如商家对于中产概念的打造,以中产这个概念来抓住目标客户的心理,就像按摩仪、露营装备、咖啡机、电子设备、滑雪、露营、去玩飞盘等等,这些商品和户外活动就被商家暗示只要花钱买这种很精致很时尚的东西,或者去玩很先锋的活动,我就会看起来像一个游刃有余的城市中产阶级,消费主义会把人的阶层象征和自身幸福跟消费行为去挂钩,但其实这些都是假象,只不过是我们多花了钱。我现在也只会买我日常生活中真正需要的商品,这些商家营销出来的话术对我没有吸引力了,因为我知道那不是真的。(A10)

鲍德里亚在“符号拜物教”中指出,符号制造的意指关系、符号性劳动和虚假需求掩盖了消费的本质。在豆瓣反消费主义小组中,Z世代青年群体更注重商品的使用价值和交换价值,对符号价值和符号交换价值进行了批判与否定。

消费主义让我曾经被虚荣心蒙蔽了双眼,觉得这些名牌的、贵的、精致的东西和衣服用起来,我也能像广告宣传中所说的变高级,但其实并没有,我还是我,我还变穷了,不仅没钱生活质量也不断下降,买到的东西不实用,很多都变成不穿的衣服或者垃圾堆在一起,感觉真的很浪费,所以我现在只买自己真正需要的,而不是商家宣传的越贵越高档就去买!(A1)

消费者在破除符号对人的桎梏的同时,出现了自我主体性的回归,在这个过程中,人不再如同鲍德里亚所言彻底沦为符号的操控对象。Z世代青年群体通过反消费实践,进一步构建了更为真实和自信的自我,而非让商家通过商品符号进行操纵进而控制其主体性。

(二)消费流程再定义 :从冲动消费到下单冷静期

伴随数字化日益影响和渗透商业领域,越来越多的消费实践通过线上开展,传统的线下货币交易经由面对面带来的“消费实感”逐渐模糊,消费者只需手指轻触屏幕,便可获得心仪物品。调查显示,96.63%的青年人更常使用储蓄卡、信用卡等线上支付方式进行消费,仅有3.34%的青年人最常使用现金消费[19]。此外,金融公司推出诸如蚂蚁花呗、京东白条、唯品花等支付方式让超前消费渗透进消费者的下单流程之中。再加之商家通过“限时”“限量”“先用后付”“分期付款”“0元购”“及时行乐”等多种营销策略捕捉消费者心理弱势,强化消费意识形态,将整个消費流程控制在了激发需求—建立信任—下单购买三大步骤之中。

但是,这种消费流程正在被不断质疑和打破。以豆瓣“下单前冷却”反消费主义社群小组的成员A3为例,她在购买商品的过程中自发地设置了“下单冷静期”。

逛淘宝的时候,如果有想买的商品我会把它放进购物车里一周以上,如果一周之后我记不起来这个东西,或者想买的欲望不再强烈的话,那就说明这个商品并不是我自己真正的需求,很可能只是一时冲动,我在购物的过程中就会主动给自己设置消费冷静期。(A3)

他们自发地对消费流程进行重新定义,通过在下单前自行设置“冷静期”,主动解构消费主义所推崇的“早买早享受”等对消费者进行催单的行为。快速且不加思考地下单消费,遵循商家所主导的消费流程,难免会绕过消费的理性决策。将消费时间与消费流程重新洗牌,建立属于自己的消费认知体系,是Z世代青年群体独有的反消费实践之一,他们在拒绝冲动消费的同时,重新定义消费本身对于自己的意义与价值。

(三)消费习惯重塑 :从盲目消费到物尽其用

正如凡勃伦在《有闲阶级论》中提出的:“在明显浪费定律的淘汰性监视之下,产生了一种公认的消费准则,它的作用是使消费者在对物品的消费上,在时间与精力的使用上,能够保持高价与浪费的一定标准,即炫耀性消费是展示财富和权利的首要方式。”[20]数字技术的兴起伴随消费渠道的多元化、消费方式的交互化、消费种类的多样化以及消费理念的超前化,促成攀比、炫耀、冲动、自我满足等心理作用下产生的盲目消费逐渐占据主流。这种经由多方力量而成的消费行为,在豆瓣小组“不要买|消费主义逆行者”和“消费主义言行大赏”小组中则成为被批判的靶子。

在消费前,我会先上豆瓣小组里搜一下大家的评价,这时候就有很多人建议不要买,其实我内心想的就是我不要买这个,但我需要别人给我一个心理加持,所以我会频繁看豆瓣小组的一些“拔草”贴,让自己不要陷入盲目消费中。(A6)

Z世代青年群体在豆瓣这种网络趣缘社群的“回音壁”效应加持下,不断固化自身所秉持的反消费观念,同时在潜移默化中重新形塑了消费习惯。

我原来经常爱买一些乱七八糟的衣服,导致家里垃圾很多,后来发现那些东西其实并不合心意,处理这些衣服的时候感觉很浪费,在践行这种反消费主义理念后,家里垃圾少多了,每件物品我都尽量用到极致,这是很舒适的一种状态,我不再有一些选择焦虑,内心更趋于平静,知道我的内心需要哪些东西,而不是靠大量地华丽商品去包装自己。(A10)

Z世代青年群体在远离“符号拜物教”的消费心态后,也与炫耀性消费、休闲型消费保持了距离,他们更看重商品使用价值的回归,通过改变消费习惯,对所属物品进行最大限度地利用。

五、结语:Z世代青年群体反消费主义的再思考

本文通过对豆瓣反消费主义社群小组成员的网络田野研究,探讨了Z世代青年群体的反消费主义行为。在豆瓣反消费主义社群小组中,成员们不断审视、反思与祛魅消费主义常见的营销话术,在社群意见交换与互动中消解消费主义塑造的刻板印象,同时创建全新的消费观念。豆瓣小组通过社群内部反消费主义意见领袖的经验分享、成员之间的探讨共同构筑了反消费主义的围墙,从而拒斥过度符号消费与盲目消费。

Z世代青年群体通过豆瓣反消费主义社群小组输入反消费主义意见,并在同温层群体间的观点输出中愈发坚定其反消费主义的消费理念,体现出消费者的主体性和能动性。鲍德里亚认为人只能彻底沦为符号控制的奴隶,但Z世代青年群体的反消费主义实践对这一论点提出了质疑与反叛;Z世代青年群体反消费主义实践的过程,也是不断构建自我价值的过程,个体价值在消费过程中的评判标准不再由商家把持,Z世代青年群体对物品的重新审视也是对自我的重新审视,通过对自我价值的肯定进而更好地回归真实的自我,确定真实的需求。Z世代青年群体反消费主义的实践,作为一种新型的消费文化潮流,正在通过线上线下的传播与蔓延,影响更为广泛的年龄圈层。

当然,Z世代青年群体在进行反消费主义实践的过程中,仍然会遇到一些阻碍。比如放弃以往经由消费建立起来的社交关系;来自父辈的对其低物欲生活状态与生活方式的不理解;自身仍然被线下线上无所不在的广告符码所包围。如何在复杂的现实社交影响与媒介环境中明确反消费主义的可行性,是研究者需要进一步思考和探究的问题。

[参考文献]

让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2019:12.

ZAVESTOSKI S.The social-psychological bases of antic consumption attitudes[J]. Psychology and Marketing,2002(2):149-165.

]PENALOZA L,PRICE L L.Consumer resistance:a ceonceptual overview[J].Adv Consum Res,2003(1):123-8.

辜慧英,侯凡跃.表征与抵抗:青年群体的时代焦虑:以“躺平”现象为例[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2022(1):104-113.

曾兴.社交媒体中的“极简”部落建构研究:基于后亚文化的理论视角[J].新媒体研究,2022(3):17-20.

董天策,何璇.消费主义逆行:基于豆瓣反消费主义小组的网络民族志观察[J].国际新闻界,2023(5):75-95.

王金林.佛系:反消费症候或内置式出走[J].探索与争鸣,2018(4):39-42.

任杰.节俭的重新定义:文化话语与“抠组”青年消费实践[J].中国青年研究,2023(3):5-13.

史安斌,刘长宇.解码“乌卡时代”国际传播的中国问题:基于ACGT模式的分析[J].当代传播,2022(3):13-19.

黄建宏.哪类青年易陷入住房贫困:对转型期住房贫困生成逻辑的再探[J].中国青年研究,2018(3):53-62.

国务院新闻办公室.国务院新闻办举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会[EB/OL]. [2023-07-17]. http://www.scio.gov.cn/xwfb/gwyxwbgsxwfbh/wqfbh_2284/49421/50158/wz50160/202307/t20230724_729393.html.

刘保中,郭亚平,敖妮花.新冠肺炎疫情对大学毕业生就业质量的影响:基于疫情前后全国19所高校的调查对比分析[J].中国青年研究,2022(10):110-119.

彭兰.媒介化、群体化、审美化:生活分享类社交媒体改写的“消费”[J].现代传播(中国传媒大學学报),2022(9):129-137.

孙珉,吕雯思.日常生活媒介化:基于“电子榨菜”的思考[J].当代传播,2023(3):98-102.

顾亚奇,袁文洁.“Z世代”悦己型消费与视听艺术的“破圈”实践[J].中国电视,2022(7):20-25.

李春玲.改革开放的孩子们:中国新生代与中国发展新时代[J].社会学研究,2019(3):1-24.

范宝舟,董志芯.符号拜物教的表现形式及精神异化特质探析[J].世界哲学,2019(1):5-13.

景敏,黄小军.论鲍德里亚符号拜物教思想及其现实意义[J].大庆师范学院学报,2021(4):74-81.

王天琦,王杨.新消费主义视域下当代青年的超前消费行为探究[J].互联网周刊,2022(21):89-91.

朱富强.消费的奠基之作:凡勃伦的《有闲阶级论》[J].学术评论,2020(3):68-76.

[责任编辑 王艳芳]