聂荣臻与钱学森:在为国铸剑中结下深情厚谊

梅兴无

聂荣臻和钱学森,一位是功勋卓著的开国元帅,一位是著名的科学家。素昧平生的两人,在我国波澜壮阔的“两弹一星”伟业中相识相知。聂荣臻为人谦和,对科学家格外尊重;钱学森更是非常敬重聂荣臻,视他为良师益友。在为国铸剑的漫长岁月里中,彼此結下了深厚的革命友谊。

“要人家搞就得信任人家”

聂荣臻与钱学森相识在后者从美国归国之初。1935年,钱学森赴美国留学,先后进入麻省理工学院、加州理工学院航空系攻读,师从世界著名航天工程学家冯·卡门教授。冯·卡门是美国喷气推进实验室的创始人之一,该室研制出“二等兵A”“中士”导弹,为后来研制“北极星”“民兵”等先进战略导弹打下了基础。1950年,钱学森辞掉在美国的一切职务,准备启程回国。此举惊动了美军方,导致被认为“抵得上五个师”的钱学森被扣押,后虽交了保释金获释,但长期在美联邦调查人员的监视下生活。

1955年,周恩来总理指示参加中美大使级会谈的中国大使王炳南据理力争,甚至不惜释放11名在押美军飞行员俘虏作为交换,终使钱学森偕妻子蒋英及子女于1955年10月8日回到祖国。周恩来在百忙中会见了钱学森,认真倾听了他关于发展导弹的设想,并让他尽快写成一份书面意见提交中央讨论。1956年2月17日,钱学森向周恩来呈交《建立我国国防航空工业意见书》(当时视导弹为航空的一部分),为我国火箭、导弹技术的发展提出了战略性的意见。中共中央在讨论研究了钱学森的意见后,做出了研制中国导弹的决策。3月14日,周恩来主持召开中央军委会议,决定成立航空工业委员会(简称航委),统筹导弹研制工作,国务院副总理聂荣臻为主任,空军司令员刘亚楼、钱学森等为委员。

从此,聂荣臻、钱学森一同走上“两弹一星”主战场,如果说聂荣臻是总指挥的话,那么钱学森就是技术主将。上任伊始,聂荣臻经同钱学森等商议,上报了《关于建立我国导弹研究工作的初步意见》。5月26日,中央军委会议通过了这个《意见》,决定由航委负责组建国防部第五研究院(简称五院),全面负责导弹航天工程的顶层设计和组织实施。

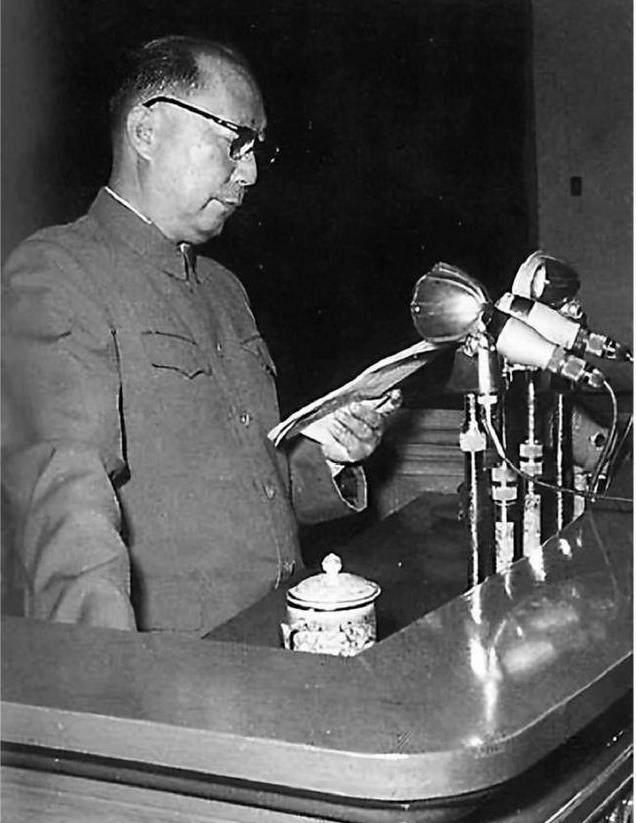

聂荣臻提议钱学森担任五院院长,但遇到了不小阻力,有的领导认为让一个从美国回来的人领导尖端武器研制不合适。聂荣臻旗帜鲜明地说:“要人家搞就得信任人家!”10月8日,正好是钱学森回国一周年的日子,聂荣臻在解放军466医院的食堂召开大会宣布国防部第五研究院正式成立,由钱学森任院长。他对钱学森说:“你大胆干,我给你当后勤部长。”

研制导弹,关键在人才。钱学森向聂荣臻呈上《关于调人的第一份报告》,在聂荣臻亲自协调下,任新民、庄逢甘、梁守槃、朱正等顶尖专家以及240余名大专毕业生陆续报到。一个多月后,钱学森又呈上《关于调人的第二份报告》,称至少还需调来42名工程技术人员,以满足目前工作的最低要求。聂荣臻干脆直接打电话给各个单位“要人”,蔡金涛、屠守锷、黄纬禄、吴朔平等数十位专家进入五院。这些人成为“两弹一星”研制的基本团队。

在聂荣臻的支持下,钱学森根据导弹研制需要,在五院组建了导弹总体、空气动力、发动机、弹体结构、推进剂、控制系统、控制元件、无线电、计算机、技术物理等10个研究室。但钱学森感到当时我国工业基础薄弱,进行导弹研制,仅靠自己的力量,过程将十分漫长,因而向聂荣臻进言,应该争取外援。聂荣臻非常赞成,他在给中央的报告中提出,我国的导弹研制,应该以自力更生为主,但也要力争外援。中央同意聂荣臻率中国代表团赴苏联谈判,争取技术援助。

1957年9月7日,以聂荣臻为团长的中国政府代表团赴苏联谈判。途中,聂荣臻问钱学森:“先仿造苏联的P-2导弹,你看有把握吗?”钱学森想了想说:“只要他们肯提供有关的设备和火箭样品,保证能行!”聂问:“你觉得还有什么困难吗?”钱答:“不是有一个比喻,困难就像老鼠,听见脚步声就吓跑了?”两人哈哈大笑。聂又问:“如果能争取到苏联的帮助,能否5年内造出比美国‘诚实约翰导弹更先进的东西来?”钱答:“在聂老总的领导下,大家干劲十足,也许不用5年!”聂荣臻一行到达苏联后,经过35天艰苦谈判,签订了中苏两国《国防新技术协定》,苏联答应在原子能工业、导弹和核试验基地等诸方面援助中国。

1957年12月,从苏联引进的两枚P-2导弹运抵北京云岗,一枚实弹,一枚教学弹。在钱学森的主持下,P-2导弹的研究工作分两条线进行:一条线是对P-2导弹的维护与使用进行训练;另一条线是对P-2导弹进行解剖式的“反设计”研究,逐渐摸清了导弹的结构。

1958年5月,聂荣臻要求五院在1959年10月新中国成立十周年之时完成P-2导弹仿制,因此这枚仿制导弹也被称为“1059”导弹。然而,在仿制工作进行到关键阶段,中苏关系恶化,苏联撕毁协定,撤走全部援华专家,同时带走了重要的图纸资料。面对困难和压力,钱学森带领科技人员迎难而上,终于在1960年下半年研制出“争气弹”。11月5日,“1059”导弹试射,这是中国有史以来第一次发射导弹。聂荣臻非常重视,4日亲自抵达酒泉发射基地,他抚摸着导弹的墨绿色弹体,叮嘱道:“这是一枚争气弹,一定要打好!”

5日清晨,聂荣臻在张爱萍、钱学森等人的陪同下,来到指挥所。9时整,随着一声巨响,大地颤抖起来,10分钟后,导弹准确地命中550公里外的预定目标区。这枚导弹被命名为“东风一号”,东风家族的第一位成员自此诞生。当晚,在简陋的基地食堂举行庆功宴,聂荣臻与钱学森紧紧握手,激动地说:“今天,在祖国的地平线上,成功飞起了我国自己制造的首枚导弹,这是我国军事装备史上一个重要的转折点。从此以后,我们有了自己的导弹!”

“技术上的事钱学森说了算”

聂荣臻虽然是一位职业革命家,但他却能够站在科学家的角度去考虑问题,给他们以无微不至的鼓励和帮助。钱学森在被任命为五院院长之初,曾诚恳地向聂荣臻婉拒院长一职。聂荣臻劝导他,这是中央经过慎重考虑做出的决定,不可以随意更改。他只得服从。考虑到在五院领导中钱学森的资历最浅,聂荣臻特别注意维护他的领导权威。当时五院本应由钱学森拍板的技术问题,却要上党委会讨论决定,而钱学森当时还不是中共党员,没有发言权。聂荣臻知道后,立即指示五院其他领导:“党委只管大政方针,不要管技术,技术工作要让钱学森负责。日常的行政事务,他不擅长,不应去麻烦他。”

钱学森虽然把许多行政事务委托给一位副院长全权处理,但涉及经费开支、人事调配等重大问题,还得经由他这个一把手拍板,而跟他一起共事的政委、副院长都是经过长征的开国将军,这使得他颇为踌躇,因而再次向聂荣臻提出:“五院院長不一定要我来做。我不做院长,也一样做导弹研制工作。”聂荣臻当即表示:“你院长照做,不必有任何顾虑。行政上的事可尽量少管。”

钱学森身为院长,主持导弹研制工作已相当庞杂,但一些行政事务还是牵扯了他不少精力。1960年初,为了集中精力思考和解决导弹研制中的重大问题,钱学森再次向聂荣臻提出担任副职的请求。聂荣臻了解详情后,把此事向周恩来做了汇报。周恩来深为钱学森不重官职重科研的精神感动,决定尊重他的意愿,让其担任主抓科研项目的副院长。聂荣臻亲自到五院找钱学森谈话:“尊重你的意愿,把你从行政事务中彻底解脱出来,发挥你科学家的作用。”

1960年3月18日,中央军委任命空军司令员刘亚楼兼任五院院长,空军副司令员王秉璋为第一副院长,主管行政工作,钱学森改任技术副院长。钱学森担任副院长后,聂荣臻在召集五院领导座谈下一步的科研生产任务时,专门解释了钱学森改任技术副院长的原因,并强调:“总之,是集体领导,分工负责。分了工就要负责,就要真正负责。这一点,钱学森不要担心,你该抓的工作就要抓。党委和政治机关要保证。”

有一次,副院长王诤中将和钱学森一起向聂荣臻汇报导弹试验工作。王诤首先把主要情况介绍完了,钱学森接下来只简单讲了几句。汇报结束后,聂荣臻把王诤留下来,提醒他说:“王诤同志,你是我们党内的老同志,也是党内的专家,以后汇报工作是不是让钱学森先讲,技术方面听听他的意见。不然的话,你先讲了,钱学森有什么不同的意见,也不好讲了。”王诤听后笑了:“聂总,我明白了。”此后汇报工作,王诤总让钱学森先讲。钱学森自然也感受到这种变化,他不善于表达出来,但心里充满了对聂老总和王诤的感激。

1957年“反右”,不少单位错误地将该运动扩大化,知识分子受到轻视和歧视。当时五院有很多从欧美回国的专家,在政治上得不到信任,在技术上也没有发言权,就连钱学森也经常陷入困境。为了支持钱学森领导科研工作,聂荣臻特地叮嘱王秉璋、王诤:“五院的技术工作由钱学森提到党委讨论,批准他的建议,支持他;即使错了,党委来承担责任。”

“东风一号”导弹仿制成功后,聂荣臻指出,仿制的目的是为了掌握导弹设计和制造技术,为独立研制中国自己的导弹打基础,要求五院要不失时机地抓紧自行研制中近程导弹(即“东风二号”)。一年零四个月后,钱学森带领团队自行设计的中近程导弹生产出样品。1962年3月21日,“东风二号”导弹试射后,21秒失控,坠落在离发射塔600米远的地方,将戈壁滩炸出了一个大坑。钱学森因此承受着巨大的精神压力。

3月31日,钱学森在向聂荣臻汇报“东风二号”导弹试射失败原因的初步分析时,深深自责。聂荣臻安慰他说:“既然是试验,就有可能失败。天下没有试验一次就完全成功的科学家,总是通过多次甚至几百次、上千次的反复试验。我还是那一句话,你放手去干,我们不怕失败,毕竟不失败,咱们怎么成功呢?”并强调“五院在技术上应由钱学森当家”。在最艰难的时候,聂荣臻的支持和鼓励,让钱学森感动不已,他也感到到自己的责任更重了。

钱学森等人集思广益,很快找到导弹坠毁的原因,修改了“东风二号”设计方案,经过17项大型的地面试验,105次发动机试车,于1964年6月29日导弹试射成功,尔后又连续发射了两次,均获得圆满成功。钱学森见到聂荣臻时高兴地说:“如果说,两年前我们还是小学生的话,现在至少已经是中学生了。”

1967年5月,“东风三号”导弹试射前在发射场做燃料泄出测试,由于燃料箱内被抽成了真空,外部瘪进去一块。钱学森在美国试验时也遇到过类似问题,认为只要继续加注燃料,内外压力差平衡后,就会恢复原样。于是他在发射命令上签了字,但不管钱学森怎么解释,基地作试部部长和司令员都不敢签字。按规定,仅钱学森一人签字是不能发射的。基地将情况汇报给聂荣臻。聂荣臻的回答十分果断:“技术上的事钱学森说了算!他认为没问题,就可以发射。”5月26日,“东风三号”发射成功,证实了钱学森的判断。“聂总是我们的定海神针”

聂荣臻多次向钱学森表示,技术上我是外行,你比我懂得多。所以我只是一个大管理员、勤务员,我自愿为你们服务。钱学森晚年时,回忆聂荣臻这番话,仍感慨万千:“聂总领导国防科研事业的那段时间,可以说是科学家的黄金年代。在当时那个困难重重的年代,面临着无数的压力和波折,聂总是我们的定海神针,不管出现什么样的困难,我们都不会慌张。”

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。有西方媒体称中国“有弹无枪”,说的是中国只有原子弹这枚“子弹”,没有导弹这支“枪”。在聂荣臻的建议下,中央专委提出,以中近程导弹为基础,推进原子弹、导弹“两弹结合”。

装到导弹上的核弹头,比起核航弹来说,体积和重量都要大大缩小,研制难度更大。聂荣臻提议这项工作由钱学森、钱三强共同主持。钱学森频繁往返于北京和试验基地之间,带领团队将运载原子弹的“东风二号”的改进型“东风二号甲”导弹打磨成形。

钱学森在向聂荣臻汇报“东风二号甲”导弹即将与原子弹正式对接的情况时,希望聂帅亲临现场督阵,主持试验。10月25日,聂荣臻飞往酒泉导弹试验基地。钱学森一见着聂荣臻便高兴地说:“聂老总来了,我们就有主心骨了!”

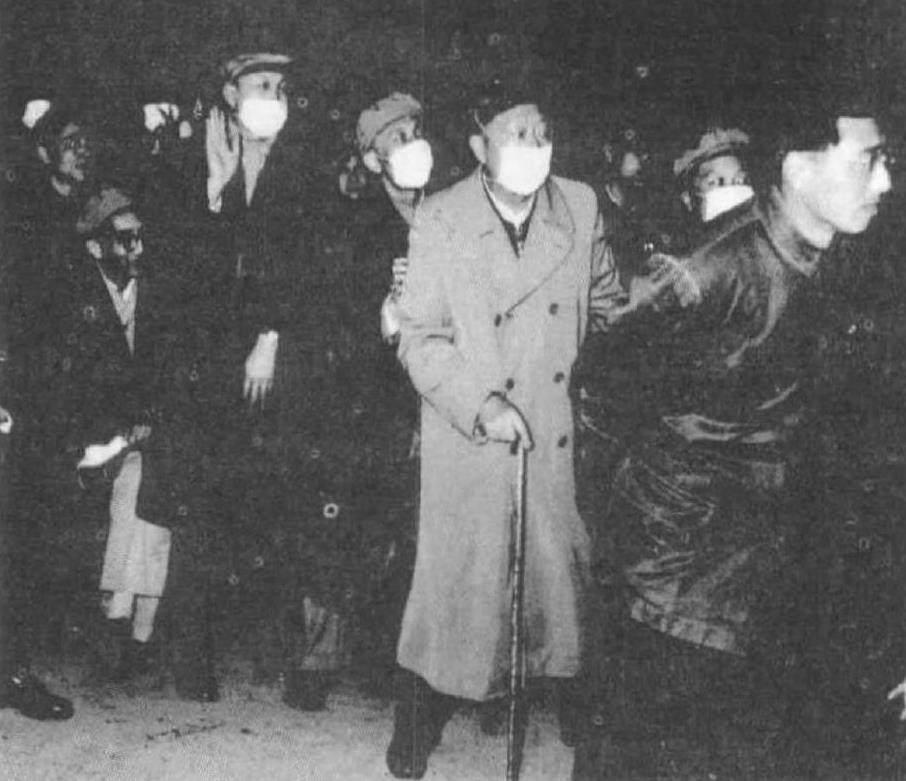

下午,聂荣臻批准把核弹头运到导弹发射阵地进行对接和通电试验,他来到导弹发射架下亲自坐镇指挥。“两弹”对接、通电是最危险的工作,钱学森等人考虑到聂荣臻是中央领导人,又是67岁的老人,都劝他离开。他却拉来一把椅子坐下,说:“你们不怕危险,我有什么可怕的!你们什么时候对接、通电成功,我什么时候离开。”他的话给在场的人以极大鼓舞,整个对接、通电工作进行得很顺利。

这时,远在新疆的核试验基地报告,预定弹着区3000米高空出现6-7级的强风。强风会不会使导弹核武器偏离弹着点?离预定的发射时间只有十几分钟了,大家的目光都聚焦在聂荣臻身上。聂荣臻与钱学森等在场的专家紧急研究了一下,得出的结论是:影响不大。聂荣臻果断下达了发射的命令。

中国第一枚核导弹喷射着橙黄色的火焰,腾空而起,刺向蓝天。9分钟后,罗布泊的弹着区传来捷报:核导弹精确命中目标,顺利实现核爆炸!“两弹结合”试验成功,中国从此拥有了真正的核威慑能力,也为自己谋取了一个和平发展的国际环境。

“东方红一号”人造地球卫星是“两弹一星”的一颗“明星”。1957年苏联成功发射世界上第一颗人造地球卫星后,毛泽东在1958年5月召开的中共八大二次会议上指出:“我们也要搞人造卫星。”5月29日,聂荣臻召集张劲夫、钱学森等开会,责成中国科学院和五院拟定人造卫星的发展规划,接着又成立“581”(意为1958年第一号重大任务)领导小组,钱学森为组长,赵九章、卫一清为副组长,负责筹建人造卫星、运载火箭的设计,并筹建3个设计院。其中第一设计院为借助上海技术力量,迁至上海更名为上海机电设计院。

在钱学森的支持下,上海机电设计院于1960年2月成功发射我国第一枚探空火箭。4月18日,钱学森陪同聂荣臻到上海江湾机场一座旧碉堡内,冒雨观看T-7M型探空火箭的热试车情况。聂荣臻称赞技术负责人王希季在这么简陋的条件下搞成了火箭。王希季说:“可惜低了点,才8公里。”聂荣臻说:“别小看这8公里,它是中国人迈向太空的第一步。”在聂荣臻的关怀下,王希季团队在安徽广德山区新建了一个发射场,5个月以后,飞行高度为60公里的T-7M型高空气象火箭发射成功。以后几年,又陆续发射了20多发T-7、T-7A探空火箭,为我国运载火箭的研制打下了一定的技术基础。

随着我国导弹、火箭技术的不断突破,以及国民经济的好转,1965年1月,改任七机部副部长的钱学森向聂荣臻写报告建议加快研制人造卫星。聂荣臻批示:“只要力量上有可能,就要积极去搞。”5月4日,中央专委批准国防科委研制卫星的报告,决定1970年左右发射人造地球卫星,将其命名为“东方红一号”,代号为“651”任务。

然而,卫星研制工作受到“文革”的严重干扰,钱学森只得向聂荣臻反映:“按照目前的这个样子,恐怕一年半载都难以走上正轨。”聂荣臻说:“不管遇到多大的困难,人造卫星发射试验一定要如期进行。”根据聂荣臻的提议,1968年2月,中央同意组建空间技术研究院,列入军队编制,钱学森任院长,专门从事人造卫星的研制。为加强卫星总体设计的力量,聂荣臻支持钱学森调七机部一院副院长任新民负责研制“长征一号”运载火箭,调七机部一院导弹总体设计部副主任孙家栋负责“东方红一号”卫星的研制工作。

1968年10月,聂荣臻因“二月逆流”受到冲击,到北京市第三化工厂蹲点学习一年,接着又被疏散到河北邯郸。钱学森不负聂荣臻的重托,带领团队于1970年3月21日完成“东方红一号”卫星的总装任务。4月24日21时35分,“长征一号”运载火箭腾空而起,把中国第一颗人造地球卫星送入太空,《东方红》乐曲响彻寰宇。中国成为继苏、美、法、日之后,世界上第五个独立自主研制并发射人造地球卫星的国家。

“钱学森是国家的宝贝”

聂荣臻经常说:“钱学森是国家的宝贝。”无论是工作,还是生活,他都为钱学森考虑得十分周全。

钱学森回国之初,住在中关村的一套三居室住房里。这套房子在当时的北京来说,是相当不错的,但比起他在美国住的别墅,就显得很简陋了。1960年,在聂荣臻的过问下,钱学森一家搬到了阜成路航天大院的一栋宿舍楼。到了21世纪,这栋三层小楼已属危房,考虑到钱学森已任全国政协副主席,组织上多次动员他搬到新建的小楼,都被他婉言谢绝。后来他告诉身边的人:“我住在这老房子里不愿搬家,是因为这是聂老总亲自分配给我的。住在这里就能想起聂老总对我的关怀,想起早年间从事‘两弹一星工作的经历。”

三年困难时期,全国上下遭遇了前所未有的大饥荒。最困难的时候,钱学森团队的科研人员很长时间饿着肚子搞科研,不少人得了夜盲症、浮肿病。正生病住院的聂荣臻知道后,心急如焚。这时几大军区的司令先后来电话慰问,还询问他有什么困难。聂荣臻说:“困难有啊,我们的科学家们有困难啊!”不久,海军和北京、广州、济南、沈阳等军区千方百计调拨给国防科研战线一批猪肉、黄豆、鱼、海带、鸡蛋等副食品。拿到这些物品的清单,聂荣臻感觉病好多了,强调这些副食品要分发给科研一线的专家们。

考虑到钱学森耗费心血最多,聂荣臻特批了一大块猪肉,让警卫员专门给他送去。钱学森见到猪肉马上拒绝,说家里没有冰箱,直接将警卫员挡在门外。聂荣臻听了警卫员的汇报,笑着让他将肉放在食堂的冰柜里,分成小块,每个星期送一块去,就说每一位科研人员都有。后来钱学森知道了内情,就对炊事员说:“毛主席都不吃猪肉了,我也不能搞特殊。以后不许从食堂领肉了。”

钱学森刚回国不久,海外特務就把他列为暗杀对象。聂荣臻指示五院要加强对钱学森的安全保卫,特别嘱咐总政保卫部部长蔡顺礼,专职保卫干部在节假日也不能休息,全天候保证钱学森的安全。当时的飞机安全系数不高,聂荣臻规定:没有他本人的批准,钱学森不得乘坐任何类型的飞机。

五院刚成立时公车很少,钱学森的工作出行不能保证。聂荣臻即派秘书范济生找总后勤部解决了钱学森的专车问题。一次,钱学森来向聂荣臻汇报工作,聂荣臻看到他坐的是一辆造型别致的天蓝色美国轿车,就马上对范济生说:“这个车的样子太特殊,太显眼。如果被坏人盯上就麻烦了。”范济生很快就按照聂荣臻的指示,为钱学森换了一辆不显眼的轿车。

1960年春,聂荣臻从公安部获知台湾当局策划暗杀钱学森,以阻止中国大陆导弹、原子弹研制的情报后,经与罗瑞卿商定,给钱学森配备警卫秘书,提升对他的警卫级别。1964年初,正值中国“两弹”研制的关键时期,发生了特务在食品中投毒暗杀的案件,聂荣臻又指示给钱学森专配一个食品化验员,钱家的食品须经过化验确认无毒后才能食用。

正是由于聂荣臻对钱学森给予了无微不至的关心、支持和照顾,为他提供了施展才华、实现价值的舞台,他才能够心无旁骛地投身到“两弹一星”研制这一神圣而伟大的事业中去,领衔突破了导弹和人造卫星等尖端技术难题,取得了举世瞩目的辉煌成就。

1991年夏,聂荣臻提议,党和国家应该在钱学森80寿辰之际给他授勋颁奖。10月14日,国务院、中央军委联合颁布命令,授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和“一级英雄模范”奖章。这是新中国成立以来,国家第一次向一位科学家授予国家级最高荣誉称号。10月15日,聂荣臻在《人民日报》发表《人民很满意》一文向钱学森表示祝贺。文中说:“在学森同志80岁的时候,党和国家为了表彰他对祖国和人类在科学事业上所做的特殊贡献而颁发了表彰决定。他理应获得这崇高的荣誉,他是受之无愧的。”

钱学森对聂荣臻也充满了感激、崇敬之情,当人们赞誉钱学森是“导弹之父”时,钱学森却说:“哪有什么‘之父?如果一定要找‘之父,那就是聂老总了。”钱学森曾多次动情地说:“在聂老总身边工作,是我一生中最幸福的经历。”2009年,在聂帅110周年诞辰之际,钱学森留下他的绝笔“怀念聂老总”。

(责任编辑:时攀)