浙东南地区优质稻产量与品质对不同播期气候因子的响应

马义虎,曾孝元,何贤彪,*,周奶弟,陈 剑

(1.台州市农业科学研究院 生态环境研究所,浙江 临海 317000; 2.浙江省台州市农业技术推广中心,浙江 台州 318000; 3.浙江省仙居县农业技术推广中心,浙江 仙居 317300)

水稻是世界重要的粮食作物之一[1],也是我国主要口粮作物,一直占据我国粮食总产量的1/3以上;因此,确保水稻高产、稳产、高效生产对保障国家粮食安全和保证国民食物供应起着举足轻重的作用[2-3]。当前,随着生活水平的提高,人们的消费观由原来“吃得饱”向现在“吃得好”“吃得营养健康”转变,因此,对稻米品质的要求也越来越高。同时,各地十分重视发展优质稻产业,优质稻育种与栽培已成为广大水稻科研工作者的新方向[4-5]。

众所周知,优质稻的产量与品质形成受遗传因素和环境条件的双重调控,分期播种可调节水稻生长发育中的环境气候条件,是研究环境条件中气候因子与水稻产量、品质形成的重要方法。合理的播期能使水稻生长发育处于适宜的生态环境,并能协调或同步光合能力高效生产期与经济产量形成期,尤其是让灌浆结实期处于较好的温光状态中,不但利于水稻充分有效地利用当地温光资源,还能充分发挥优质稻品种潜力优势,对提高水稻产量与提升稻米品质具有重要意义[6-8]。

虽然浙江率先发展优质稻生产,并注重其产业的顶层设计,近年来新审定的优质稻品种占比也在逐步上升,并大面积推广应用[9],取得了一定的成效;但目前该地区优质稻产业发展还存在以下问题[9-10]:1)审定的优质稻品种普遍存在食味口感不佳的问题;2)优质性状不够稳定,且稻米品质在年度间的差异较大;3)示范推广的优质稻品种缺乏配套的优质高效栽培技术,多数种植按照高产栽培技术,导致其品质出现不优的情况;4)优质稻产量、品质与气候因子之间的关系研究薄弱。浙江开展优质稻研究的地区较少,研究内容多集中在单一优质稻品种试种[11-12]或品种筛选[13]等方面。因此,针对浙江不同地区,亟待探究不同类型优质稻产量、品质形成规律和配套的优质高效栽培技术。浙东南地区温光资源丰富,是典型的单双季稻皆适宜、籼粳混杂的水稻主产区,同时也适宜发展优质稻产业,但对于此地区不同播期下气候因子的变化规律及其对不同类型优质稻产量与品质形成的研究鲜有报道。

因此,本研究立足于浙东南地区,以该地区种植面积较大,且获“浙江好稻米”金奖的不同类型(籼粳杂交稻、杂交籼稻)代表性优质稻品种为材料,通过大田分期播种,系统地分析不同播期下气候因子变化对优质稻产量品质形成的影响,以及产量、品质与气候因子之间的相关性,旨在明确在不同播期下,不同类型优质稻产量、品质、生育期、群体生长率、干物质积累与温光利用的差异,以期为该地区不同类型优质稻品种合理匹配播期提供实践指导与科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点与概况

试验于2020—2021年在浙江省台州市天台县洪畴镇明公村试验基地进行。该试验基地属亚热带季风气候,年均气温为17.1 ℃,年均降水量为1 587.3 mm,年均日照时间为1 875.3 h。试验田排灌方便,土壤理化性状良好,为砂壤土,土壤容重1.24 g·cm-3、有机质37.02 g·kg-1、全氮2.59 g·kg-1、碱解氮163.56 mg·kg-1、有效磷28.19 mg·kg-1、速效钾97.98 mg·kg-1、水溶性盐分0.41 g·kg-1、pH值5.18,前茬为冬闲田。在水稻生育期内,气温随生育期的推进总体呈先上升后下降的趋势(图1);日照时数主要分布在水稻生育后期,降雨量与之相反(图2)。

图2 2021年水稻生长季节内的日照时数和降雨量Fig.2 Sunshine hours and rainfall amount during the rice growing season in 2021

1.2 试验材料与设计

选取获得“浙江好稻米”金奖(2016—2021年,前5年金奖数为10个,2021年为15个)的代表性优质品种籼粳杂交稻甬优1540(获金奖2次)和杂交籼稻泰两优217(获金奖3次)为供试材料,上述2个品种全生育天数分别为147、137 d。采用二因素裂区设计,以播期处理为主区,共设5个播期,2年播期相同,分别为4月27日(Ⅰ)、5月7日(Ⅱ)、5月17日(Ⅲ)、5月27日(Ⅳ)和6月6日(Ⅴ);以品种为副区,共10个处理组合。小区面积为16.2 m2,重复3次。主区和副区间筑埂并用黑色塑料薄膜包埂隔离,设立相互独立的排灌沟渠,以便进行单独肥水管理。

模拟机插栽培方式,采用机插专用秧盘(长、宽、高分别为58.0、28.0、2.8 cm)进行湿润育秧;每盘干种子落谷量为62.5 g,种子经浸种催芽后人工播种,做到播种密度均匀一致;秧龄为26 d,人工拉绳定距进行移栽,丛插2~4本,行株距为30 cm × 20 cm。肥料运筹:甬优1540、泰两优217总施纯氮量(尿素)分别为240、210 kg·hm-2,其中基肥:蘖肥:穗肥比为5: 3.5: 1.5,分别于移栽前1 d、移栽后7 d、倒4叶露尖施入。氮磷钾比例为1: 0.5: 0.8,磷肥(过磷酸钙)全部作基肥;钾肥(氯化钾)分为基肥和穗肥,比例为1: 1。其他措施均按高产栽培要求进行管理,生长期内严格防治病、虫、草害,确保每播期2个品种正常生长。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 秧苗素质

于移栽前1 d,每播期随机抽取一盘秧苗,带土切取10 cm × 10 cm秧块一个,洗净所有秧苗,随机取30株,考查叶龄、苗高、茎基宽和干物质积累(分为茎叶和根,其样品在105 ℃杀青30 min后,于80 ℃烘干至质量不变后称量)等秧苗素质指标。

1.3.2 生育进程

准确记载各品种播种期、移栽期、齐穗期和成熟期等主要生育时期所对应的日期。

1.3.3 茎蘖动态

每小区定1点,每点取连续15丛作为一个观测点,分别在移栽期、最高苗期和成熟期记录每丛茎蘖数。

1.3.4 干物质积累与收获指数

于齐穗期和成熟期在各小区按平均茎蘖数取代表性植株5丛,去掉根部,其中成熟期手工脱粒,将稻草与籽粒分开。所有样品在105 ℃杀青30 min后,于80 ℃烘干至质量不变后称量。

1.3.5 考种与计产

在收获前1 d调查点内与点外(30丛)有效穗数,按每丛平均数在每小区取代表性5丛,考查植株穗粒结构,包括株高、每穗粒数、千粒重和结实率;所有小区全部收割、脱粒、去杂、晒干,换算成标准含水量后计算产量。

1.3.6 稻米品质

取收获后晒干的部分稻谷送农业农村部稻米及制品质量监督检验测试中心测定稻米品质,测定标准为中华人民共和国农业行业标准《食用稻品种品质》NY/T 593—2013。检测指标包括糙米率、精米率、整精米率、粒长、长宽比、垩白粒率、垩白度、透明度、碱消值、胶稠度、直链淀粉含量和蛋白质含量。

1.3.7 气象资料

水稻生育期内的气象数据资料取自就近的天台县洪畴镇气象站,主要包括日均温、日最高温、日最低温、日照时数和降雨量。

1.4 计算与统计方法

具体计算公式如下:

Ps(mg·cm-1)=msd/h;

(1)

Rg(kg·hm-2·d-1)=(m2-m1)/(t2-t1);

(2)

Rsl=(mud-msd)/mud×100%;

(3)

I=mpd/(mpd+msd);

(4)

(5)

RT(kg·hm-2·℃-1·d-1)=Y/T。

(6)

采用Excel 2007软件进行试验数据处理与制图,用SPSS19.0软件进行方差分析,用LSD0.05法进行多重比较,用Pearson相关分析法计算相关关系。

2 结果与分析

2.1 播期对不同类型优质稻产量及其构成因素的影响

由方差分析可知,产量在播期间、品种间和播期×品种的互作效应上均存在极显著差异(表1)。播期、品种对产量构成因素均有显著或极显著影响,其互作效应对有效穗数、每穗粒数有显著影响(表2)。产量在年度间差异不显著(表1),且两年实际产量变化趋势基本一致(表2),因此下文主要报告2021年的试验结果。

表1 产量在年度、播期与品种间的方差分析Table 1 Analysis-of-variance (F-values) for grain yield between/among years, sowing dates and rice cultivars

由表2可知,2个品种的产量在不同播期下变化趋势基本一致,即随播期推迟,产量先增后减,其中甬优1540产量以Ⅱ期最高,与除Ⅲ期外,播期间的差异达显著水平;泰两优217产量以Ⅲ期最高,与其余播期间的差异基本达显著水平。分析播期t(其值为实际播期自第Ⅰ播期向后推迟的天数)与该播期下2年平均产量Y的关系,拟合出Y与t的二次多项式回归方程Y=at2+bt+c,求得甬优1540产量潜力为11.54 t·hm-2,对应的播期为5月14日,实现产量潜力98%以上对应的播期范围为5月2日至5月26日;泰两优217产量潜力为9.47 t·hm-2,对应的播期为5月16日,实现产量潜力98%以上对应的播期范围为5月9日至5月22日(表3)。

表2 不同播期下优质稻的产量及其构成因素Table 2 Grain yield and its components of high quality rice under different sowing dates

续表2 Continued Table 2

表3 播期对不同类型优质稻产量影响的回归方程Table 3 Regression equation of effects of sowing dates on grain yield of different types of high quality rice

产量构成因素随播期推迟基本呈先升后降的趋势(表2)。甬优1540产量提高得益于其构成因素同步增长;而泰两优217产量提高归功于总颖花量的增加,其总颖花量的增加是由有效穗数和每穗粒数共同增加所致。在产量构成因素变化幅度上,2个品种均表现为结实率>每穗粒数>有效穗数>千粒重,表明结实率变化较大,而千粒重相对比较稳定(表2)。

2.2 播期对不同类型优质稻生育期的影响

随播期推迟,水稻的主要生育时期相应顺延,甬优1540全生育期缩短,而泰两优217延长(表4)。2个品种的播种-齐穗期缩短,而齐穗-成熟期延长,甬优1540前者缩短较后者大,导致全生育期缩短;而泰两优217恰相反,导致其全生育期延长。播期每推迟10 d,甬优1540、泰两优217的播种-齐穗期分别平均缩短5.0、2.5 d,齐穗-成熟期分别平均延长1.5、4.0 d,而全生育期分别平均缩短3.5 d、延长1.5 d。

表4 不同播期下优质稻的主要生育时期Table 4 The main growth periods of high quality rice under different sowing dates

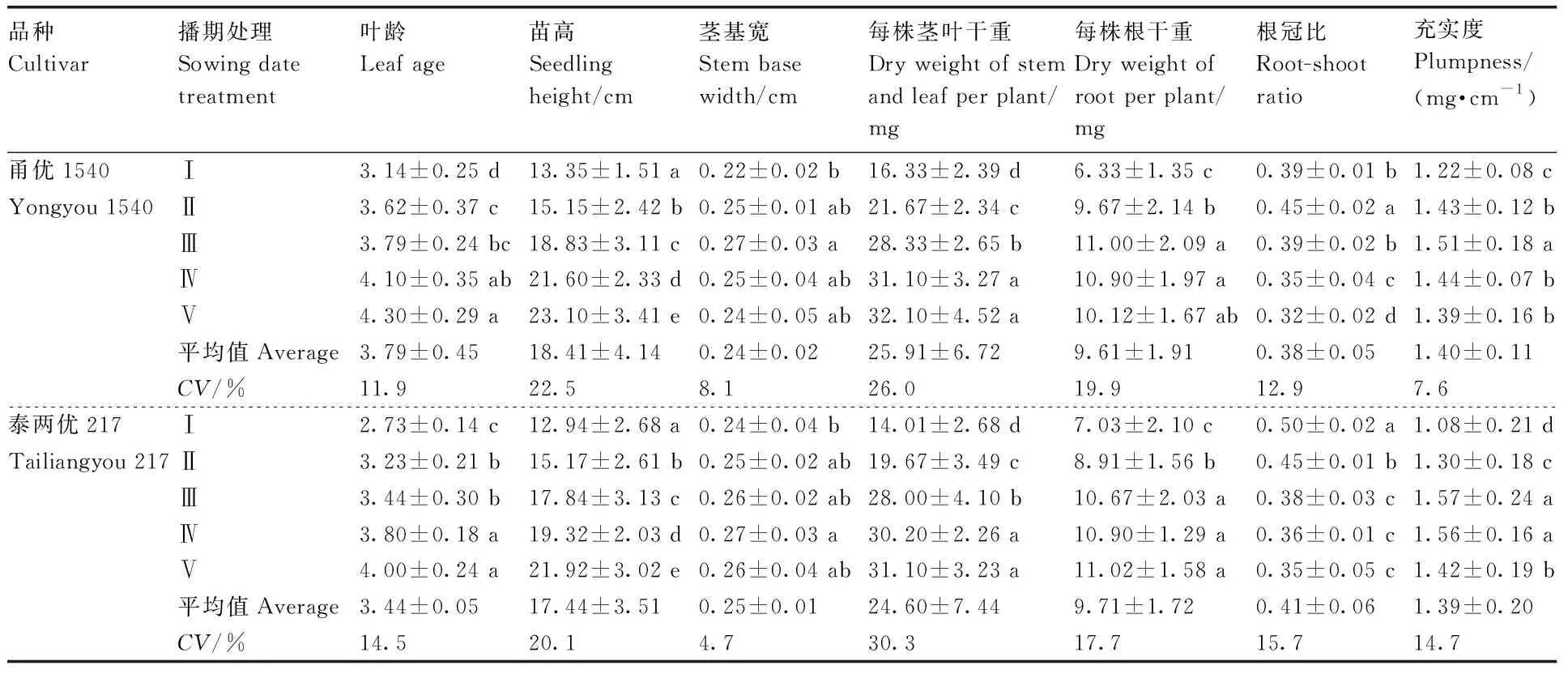

2.3 播期对不同类型优质稻秧苗素质的影响

从表5可见,2个品种的秧苗素质各指标在播期间变化趋势基本一致,即随播期推迟,叶龄、苗高、茎叶干重和根干重开始增加较快,随后增加缓慢;茎基宽、根冠比和充实度先增后减;苗高、茎叶干重和根干重变化幅度较大,而茎基宽和充实度(泰两优217除外)变化幅度较小。综合考虑,2个品种的秧苗素质以第Ⅱ、Ⅲ期较佳。

表5 不同播期下优质稻的秧苗素质Table 5 Seedling quality of high quality rice under different sowing dates

2.4 播期对不同类型优质稻分蘖能力与茎蘖成穗率的影响

随播期推迟,2个品种的最高苗、单株最大分蘖数增加;有效穗数先增后减;茎蘖成穗率下降,播期间差异基本达显著水平(表6)。在变化幅度上,落田苗变化不大,最高苗、单株最大分蘖数和茎蘖成穗率变化较大,有效穗数变化较小(表6)。

表6 不同播期下优质稻的分蘖能力与茎蘖成穗率Table 6 Tillering ability and productive tiller percentage of high quality rice under different sowing dates

2.5 播期对不同类型优质稻干物质积累与收获指数的影响

随播期推迟,在播种-齐穗期,干物质积累量差异不大,群体生长率上升;在齐穗-成熟期,干物质积累量先增后减,群体生长率明显下降,差异基本达显著水平。在成熟期,稻谷干重和干物质总积累量先增后减,其与产量呈显著正相关(P<0.05),相关系数分别为0.996和0.842;稻草干重基本呈下降趋势,甬优1540的群体生长率上升,而泰两优217的群体生长率先升后降(表7)。上述2个品种在齐穗-成熟期的干物质积累量分别占其总积累量的41%和36%;甬优1540的茎叶输出率先升后降,泰两优217则上升;收获指数先增后减,同一播期,甬优1540高于泰两优217(表7)。

表7 不同播期下优质稻的干物质积累与收获指数Table 7 Dry matter accumulation and harvest index of high quality rice under different sowing dates

2.6 播期对不同类型优质稻稻米品质指标的影响

从表8可知,不同播期处理对2个品种的稻米加工品质、外观品质(除粒长、长宽比)、蒸煮品质(除胶稠度)和营养品质等9项指标均有不同影响。随播期推迟,糙米率、精米率和蛋白质含量先升高后降低;整精米率和直链淀粉含量提高;垩白粒率和垩白度下降;甬优1540的碱消值呈先增后减的趋势,而泰两优217则相反;稻米品质呈逐渐变优的趋势(表8)。

表8 不同播期下优质稻的稻米品质Table 8 Rice quality of high quality rice under different sowing dates

2.7 不同播期下优质稻各生育期的气候因子差异

随播期推迟,在播种-齐穗期,日均温上升,平均气温日较差和日照时数先降后升;甬优1540的有效积温减少,而泰两优217则增加;降雨量逐渐减少(表9)。在齐穗-成熟期,日均温下降,平均气温日较差、有效积温和日照时数先增后减,而降雨量与之相反。全生育期,日均温和有效积温基本呈先增后减的趋势;甬优1540的日照时数减少,而泰两优217则增加;降雨量减少,且主要分布在播种-齐穗期(占全生育期的87%)。有效积温生产效率先升高后降低(表9)。

表9 不同播期下优质稻各生育期的气候因子Table 9 Climatic factors in different growth stages of high quality rice under different sowing dates

2.8 产量及其构成因素与各生育阶段气候因子的相关性

不同生育阶段的气候因子对2个品种的产量及其构成因素影响不同。甬优1540的产量与播种-齐穗期的平均气温日较差、日照时数呈显著或极显著负相关,与齐穗-成熟期除降雨量外的气候因子和全生育期的有效积温、日照时数呈显著或极显著正相关(表10)。泰两优217的产量与播种-齐穗期的平均气温日较差、齐穗-成熟期除降雨量外的气候因子,以及全生育期的日均温、有效积温呈显著或极显著相关关系。在产量构成因素中,甬优1540的结实率和泰两优217的千粒重易受气候因子的调控(表10)。

表10 气候因子与产量及其构成因素的相关关系Table 10 Correlation analysis between climatic factors and grain yield and its components

2.9 稻米品质与灌浆期气候因子的相关性

不同灌浆阶段的气候因子对2个品种的稻米品质影响不同(表11)。甬优1540的整精米率、直链淀粉含量与灌浆前期(齐穗-齐穗20 d)的日均最高气温、平均气温日较差和日照时数呈显著负相关,垩白粒率与之呈显著正相关。灌浆后期(齐穗20 d—成熟)的气候因子对甬优1540品质影响较复杂:糙米率、碱消值和蛋白质含量与平均气温日较差、有效积温和日照时数呈显著或极显著正相关;精米率与日均最高气温、平均气温日较差和有效积温呈显著或极显著正相关,与降雨量呈显著负相关;垩白粒率与日均温、日均最高气温和日均最低气温呈显著正/负相关(表11)。灌浆后期的气候因子对泰两优217米质影响较大,精米率、垩白粒率、垩白度、直链淀粉、蛋白质含量与日均最低气温、平均气温日较差、有效积温和日照时数关系密切(表11)。

3 讨论

3.1 不同播期下水稻生育期、产量水平与干物质积累的变化

不同播期下的温度、光照和降雨量等气候因子存在差异,导致水稻各生育阶段和生育期的时间与长短不同,并对干物质积累速率与积累量、花后光合物质转运率产生十分重要的影响[14-15],最终影响产量;而适宜的播期能协调气候因子,促进水稻充分利用温光资源,是水稻获得高产的基础条件之一[16]。

播期对水稻生育期的影响因试验位置、栽培季节、品种选择和栽培措施等不同而存在差异,以往多数学者认为随播期推迟,水稻各生育阶段与全生育期均呈缩短趋势,生育期较长的品种缩短更为突出,主要表现为播种-抽穗(尤其指拔节以前)的营养生长期较抽穗-成熟的生殖生长期缩短的幅度更大[17-18];但近年来也有学者认为,随播期推迟,齐穗-成熟期呈延长的趋势[19]。本研究表明,随播期推迟,播种-齐穗期缩短,而齐穗-成熟期延长,由于2个品种在上述两个阶段缩短与延长的幅度不同,导致甬优1540的全生育期缩短而泰两优217全生育期延长。2个品种营养生长期缩短的幅度不同,反映出这2类水稻对温光敏感性存在差异,随播期推迟,温度逐渐升高,已满足水稻生长发育对热量的需求,此时水稻发育转变主要受日长条件的支配,恰日照由长变短,而籼粳杂交稻以感光性为主,杂交籼稻则以感温性为主[20],最终造成籼粳杂交稻播种-齐穗期缩短的幅度大于杂交籼稻。齐穗-成熟期延长是因随播期推迟,灌浆温度降低,导致灌浆速率减慢,籼粳杂交稻延长的幅度短于杂交籼稻,可能是因籼粳杂交稻中的粳性成分多而耐低温,对灌浆速率的降低起到减缓作用。在生产应用中,这2类水稻作单季稻栽培时,若播种过晚,会影响籼粳杂交稻的营养生长和杂交籼稻的灌浆结实,对水稻产量造成不利影响。

在水稻生长季,若温度呈先升高后降低的趋势时,一般认为播期与产量呈开口向下的抛物线关系[21-22],研究者的试验结果差异是因为设置的播期区段所对应的产量抛物线区间的不同[23-24]。本研究表明,播期设在4月下旬至6月上旬,不同播期内的温度变化趋势由低到高再下降,播期与产量呈抛物线关系,运用回归分析法可求出不同类型水稻的潜力产量与相应的播种日期,从而能较精准地确定适宜播期,用来指导优质稻生产。本研究发现,水稻在第Ⅰ播期的孕穗期,及第Ⅳ、Ⅴ播期的抽穗扬花期受到高温胁迫(日最高气温大于35 ℃)可能是导致水稻在该播期下产量下降的一个原因。此外,籼粳杂交稻高产宜播期明显长于杂交籼稻,此结论还需进一步增加同类型品种数量进行探究。

一般认为干物质积累量与产量成正比[25-26],本研究也再次证明了此观点,并发现适宜的播期可通过提高秧苗素质、优化群体结构、协调群体生长和增加收获指数等方面来提高产量。本研究结果显示,籼粳杂交稻齐穗后干物质积累量的比例大于杂交籼稻,干物质总积累量与收获指数也是如此,这是甬优1540产量高于泰两优217的一个重要原因。相关分析表明,产量与齐穗-成熟期的日均温、平均气温日较差、有效积温和日照时数等气候因子呈显著或极显著正相关,气候因子对产量的影响作用大小大致为有效积温>日照时数>平均气温日较差>日均温>降雨量,说明在齐穗-成熟期增加温光资源、加大昼夜温差,有利于提高水稻产量,降雨量对产量影响较小。结实率易受气候因子特别是温度的影响,这与董明辉等[27]的研究结果一致。对于籼粳杂交稻,灌浆结实期的降雨量对结实率也有降低作用。其次是千粒重,易受温度和光照的影响。

3.2 不同播期下的稻米品质变化

稻米品质由遗传因素、环境因子与栽培技术等方面共同决定,其形成关键期为抽穗-成熟期,播期可改变水稻生育进程,影响灌浆期所处的气候环境状态,最终影响稻米品质的形成[28-29]。气候因子尤其是温光对稻米品质影响较大且复杂[30-31],由于试验地点、供试品种、栽培方式与播期设置的不同而导致研究结果相异,随播期推迟,一些学者认为稻米加工品质降低而外观品质得到改善[6];也有学者认为加工品质呈先变优后变劣的趋势,蒸煮与食味品质变劣,籼稻的营养品质先变劣后变优,粳稻则变优[32]。一般认为,外观品质中的垩白粒率、垩白度对环境变化最敏感,而粒形、粒长反应较迟钝,其他品质中的整精米率、胶稠度和直链淀粉含量等性状居中[33]。

本研究结果显示,除整精米率受环境因子调控较大外,其余品质指标对环境因子的响应与前人研究结果基本一致。糙米率、精米率与灌浆后期的日均最高气温、平均气温日较差基本呈显著或极显著正相关,而整精米率与此阶段的日均最低气温呈显著负相关,说明稻米加工品质与灌浆后期的温度密切相关,增大昼夜温差有利于提高稻米加工品质。垩白粒率、垩白度随播期推迟而下降,同一播期下中粒甬优1540的垩白度始终高于长粒泰两优217,说明播期对稻米垩白度的影响不但与品种和气候因子有关,还可能与水稻的粒形有关。垩白度与温度尤其是平均气温日较差、光照关系密切,但不同品种对其响应阶段也不同,对于甬优1540,温光主要作用于灌浆前期,而泰两优217则为灌浆后期。播期对水稻蒸煮品质的胶稠度影响不大,而对碱消值的影响因品种而异。甬优1540的碱消值随播期推迟呈先增后减的趋势,与灌浆后期和灌浆期的有效积温、日照时数呈正相关;泰两优217的碱消值随播期推迟则呈先减后增的趋势,与灌浆前期、灌浆期的降雨量呈正相关。

直链淀粉含量和蛋白质含量是稻米品质的重要组成部分,对米饭的食味值影响较大。随播期推迟,2个品种的直链淀粉含量升高,蛋白质含量先升高后降低。进一步分析发现,直链淀粉含量与气候因子基本呈负相关,与灌浆期特别是灌浆后期的温度关系密切,这与李博等[34]研究结果一致。蛋白质含量与灌浆后期和灌浆期的有效积温和日照时数呈显著正相关,说明增加温光资源有利于蛋白质的积累。一般认为直链淀粉和蛋白质含量相对低时食味性好,但Xu等[35]研究发现,直链淀粉含量为13%~20%的大米,其直链淀粉和蛋白质含量与食味值呈正相关;张庆等[36]研究表明,降低直链淀粉含量、提高蛋白质含量,食味值先升后降,说明直链淀粉与蛋白质含量的变化对食味值影响较复杂,还须进一步深究。综上,水稻在灌浆结实期遇到高温,会降低稻米品质,适宜的播期能协调水稻灌浆期的气候因子,是提升稻米灌浆质量、改善稻米品质的重要途径。

3.3 播期和优质稻品种选择及其与气候因子的关系

不同地区具有不同的气候因子,同一地区的不同栽培季节,气候因子分布也有差异。不同播期间,气候因子也在水稻生长过程中不断变化,对水稻生长发育和产量、品质形成有较大影响。优质稻品种的优质除受品种遗传特性支配外,也受气候环境条件和栽培管理技术的影响[37],只有品种与播期合理匹配,在生长过程中协调各种气候因子,使其生长发育处于较佳的温光状态之中,才能充分发挥其优质潜力[38]。一般认为,同一水稻品种的产量和品质往往是矛盾的[7],即高产不优质、优质不高产,如本试验选的泰两优217,高产与优质不同步,在生产实践中,就需要通过调整播期、优化栽培技术等方法来削弱产量与品质间的负相关关系,在高产的基础上实现优质,以获得较高的经济效益。但本试验也发现,甬优1540在合适的播期下可实现高产与优质同步,说明通过调整播期可实现水稻高产与优质同步,这需要研究者筛选出此类品种供生产所用,利于水稻产业向高产优质化发展。因本研究不同类型优质稻仅用一个参试品种,揭示出的产量品质变化和生长发育、温光资源利用特性、适宜播期范围等规律是否具有普遍适用性,还需增加同类型的品种数量进行验证。

致谢:承蒙中国科学院院士钱前审修本文稿,谨致谢忱!