沿海中小型开体泥驳总体设计关键点分析

曹仁丹,成 辰,2

(1.江苏现代造船技术有限公司,江苏 镇江 212003;2.江苏科技大学 船舶与海洋工程学院,江苏 镇江 212000)

0 引言

泥驳是挖泥船的配套船只,用以运输、装卸挖泥船所挖泥沙,执行港口或航道的疏浚、填海造岛、海上结构物基础施工等任务。根据泄泥方式的不同,可分为封底泥驳、开底泥驳、侧开泥驳、开体泥驳等类型。

封底泥驳依靠吹泥船将泥沙输送至填泥区,这种船型目前已不多见,被具有吹沙功能的挖泥船取代。开底泥驳通过开启船底的活动门进行卸泥,侧开泥驳的泄泥口设在两舷。这2种泥驳多用于浅水区卸泥,泄泥速度较慢。

开体泥驳也称对开泥驳,由左右2个对称的纵向片体组成,通过泥舱前后两端的甲板铰链连接。2个片体绕纵向铰链轴转动,实现泥舱的开闭。抛泥时泥门向下凸出,抛泥速度较快,是深水区抛泥作业的首选船型。随着我国港口、航道及海上设施建设的蓬勃发展,开体泥驳的发展有着大型化的趋势。

本文将通过1 800 m3沿海自航开体泥驳(以下简称“本船”)的总体设计,着重对其布置设计、上层建筑设计、铰链设计等关键技术点进行分析。

1 开体泥驳的工作原理

开体泥驳的2个片体可绕泥舱前后两端的主甲板铰链转动。泥舱满载时,船舶的排水量由船舶自重和泥舱内泥沙的重量组成,片体重力作用线较浮力作用线更靠近船舶中纵剖面。2个半边的重力和浮力形成使船体向外张开的力偶,通过油缸的拉力锁紧2个片体。卸除油缸拉力(或由油缸产生推力)后,片体迅速张开,实现排泥[1],见图1。

图1 泥舱满载状态

排泥后,半边重力作用线向外侧移动,片体浮力作用线更靠近中纵剖面,产生使船体闭合的力偶,与油缸拉力共同作用下使船体闭合,见图2。

图2 泥舱卸载状态

2 开体泥驳的布置设计

船舶的布置地位是指船体内的容积和甲板面积[2],可通过选择合适的主尺度、分舱长度等措施来保证。船舶布置地位的大小,往往根据船舶的功能、机械设备、驾乘人员等所需而定。开体泥驳兼有载重型船和布置地位型船的特点,在总体设计时主要解决“装得下”和“抛得出”2个问题。

2.1 船舶主尺度和排水量

开体泥驳的航程一般较短,对快速性要求较低[3]。为满足舱容要求,提供足够的排水量,解决“装得下”的问题,开体泥驳往往设计成浅吃水肥大型船舶(型宽/型深≥2.8)[4]。根据设计任务要求,参考母型船数据,结合对多艘开体泥驳的主尺度进行线性回归,确定本船主尺度如下:船长72.8 m,型宽15.0 m,型深5.2 m,吃水4.0 m。

开体泥驳的排水量由船舶自重和泥舱内泥沙的重量两部分组成。船舶自重可根据母型船数据进行估算,在计算泥沙重量时密度不应取小于1.4 t/m3,不装运石块的开体泥驳的密度不大于1.8 t/m3。实际上,可装载泥沙密度是衡量开体泥驳性能的一项重要指标。本船在计算时取1.67 t/m3。

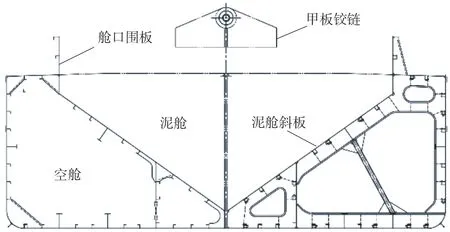

2.2 泥舱的设计

根据设计任务要求,本船的泥舱容积需达到1 800 m3。开体泥驳泥舱容积的计算方法通常有2种:一是将泥舱上沿设定为主甲板,二是将泥舱上沿设定为舱口围板。由于在某种横倾状态下,若舱口围板上口低于水平面时,会有海水进入泥舱,因此为留有一定的储备浮力,满足稳性衡准要求,海上开体泥驳的舱容计算采用第一种计算方法,内河开体泥驳的舱容 计算采用第二种计算方法。本船采用第一种计算方法。

泥舱斜顶板的角度的选取,应综合考虑设计船舶载运泥沙的粘性和片体开体角度。角度过小会导致抛泥困难,过大则会使泥舱容积减小,一般取大于30°。本船泥舱斜板角度为35°。中横剖面见图3。

图3 开体泥驳中横剖面

舱口围板的高度设定过低则会导致船舶进水点过低,降低稳性。考虑到施工人员会在舱口围板附近进行冲泥作业,因此舱口围板的高度一般应不小于海船舷墙的高度,不宜大于1.5 m。

2.3 油缸舱的设计

一般情况下,开体泥驳泥舱的前后两端各设有1个油缸舱,用于安放开体油缸,作为开体泥驳作业动力的主要来源。油缸舱的长度要便于油缸的安装和后期的检修保养,这是保证开体泥驳“抛得出”的关键所在。小型开体泥驳的每个油缸舱内只有1只油缸。根据油缸直径的大小,油缸舱长度一般取2~3道肋距。大、中型开体泥驳需要选配更大直径的油缸,相应油缸的工作压力也随之增加。目前,国产油缸柱塞泵的最大工作压力为31.5 MPa。若设计油缸工作压力大于上述指标,则应在每个油缸舱内设置2只油缸。此时,油缸舱长度应大于2个油缸耳环销子长度之和的1.5倍加上1倍的油缸直径。但这种设计方法往往会使油缸舱的长度过长。

以本船后油缸舱为例,该舱位于泥舱和机舱之间,舱内设置2个外观直径630 mm的油缸,单根销子长度为620 mm。采用油缸偏向后侧的布置方法,保证靠近泥舱一侧的油缸支柱距离油缸舱前壁之间的距离大于620 mm,并在机舱前壁正对油缸耳环销子的位置设置水密人孔盖,以满足另一支销子的拆装距离,见图4。

图4 油缸舱设计

由于油缸两端的耳环厚度不同,也有将2支油缸其中1支调头安装的做法。但此种做法会导致液压油管布管困难,故本船未采用。

油缸舱内左右两侧油缸支柱眼板之间的距离,理论上要等于油缸缩短后的最小长度,但油缸舱为开敞舱室,会有海水进入。考虑海水进入后泥沙杂质对油缸功效的影响,左右两侧油缸支柱眼板之间的距离,应略大于油缸缩短后的最小长度,以100~200 mm为宜。

2.4 机舱的设计

开体泥驳的2个片体艉部各有1个机舱,属于艉机型船舶。机舱内的主要设备包括主机、变速箱、发电机、配电板、变压器、液压缸油泵等,应尽量对称布置。

液压缸油泵的驱动有电动和电动+轴带2种方式。后者可使开体操作简便,但需要增加1台齿轮箱和若干泵阀,机舱长度也略有增加。考虑到作业时发电机组一般不停机,本船采用加大发电机组功率的做法,不配轴带装置。

3 上层建筑设计

开体泥驳的上层建筑主要包括抬高上建和艉甲板室两部分。

开体泥驳的抬高上建通过甲板室铰链与艉升高甲板连接。开体时,抬高上建大体保持水平状态,见图5。抬高上建不宜设计得过重、过高,在船舶纵向上应与后甲板铰链留有一定的距离,方便后期对甲板铰链的保养维修,见图6。抬高上建面向泥舱的一侧还应设置擦窗平台。

图5 甲板室铰链运动轨迹

图6 抬高上建设计

开体泥驳的艉甲板室一般对称布置在2个片体上,直接与艉部甲板焊接。该甲板室主要包含下机舱的梯道口、CO2室、烟囱等,还应尽可能布置1间更衣室和洗衣房,方便施工人员的盥洗清洁。左右艉甲板室的间距要确保能避免开体时相互触碰,见图7。同理,舷墙、舱口围板等在船体中线处的设计也要考虑到这一点。

4 铰链设计

4.1 甲板室铰链设计

甲板室铰链一侧为上下铰链支座直接铰接(简称“铰链侧”),另一侧为上下铰链支座通过摇臂铰接(简称“摇臂侧”),见图5。3个铰接点和甲板铰链(即开体转动轴心)组成4点连杆机构。开体时,两侧下铰链支座随片体绕甲板铰链转动,在上层建筑重力作用下,摇臂发生微小摆动。同时,在任意开体角度下,3个铰接点构成1个三角形。根据三角形的稳定性,保证抬高上建平稳地固定在某一位置。

图7 艉甲板室设计

上层建筑的抬高高度与甲板室铰链的大小有关。由图5可知,上建的抬高高度略大于铰链支座眼板的圆环直径加上摇臂眼板的圆环直径。因此,在甲板铰链的强度计算中,应控制好支座、摇臂的眼板圆环直径,在保住强度的前提下不宜取值过大。

作为运动部件,甲板室铰链还应设计便于加油的润滑装置。铰链支座和艉升高甲板、上层建筑最底层甲板的接触部位,也应做好相应的加强。

4.2 甲板铰链设计

甲板铰链的设计依据为载荷,包括静载荷和动载荷两部分[5]。各个船级社规范中都给出了静载荷的计算公式。动载荷的计算一般有3种方法:一是经验公式法;二是在静力的基础上乘以一定的经验系数;三是根据弗劳德数和斯图罗哈数相同的原则,通过母型船动载荷进行换算。

常见的甲板铰链结构有“2+1”和“3+2”型。根据计算所得的总载荷,本船甲板铰链采用“3+2”型设计,见图8。铰链支座向下延伸进艉升高甲板平面以下,左右与甲板强横梁相连,保证开体力的传递。甲板铰链支座板厚较厚,与其连接的甲板区域要做好加强工作。甲板铰链中也应包含润滑系统。

5 结论

(1)在开体泥驳总体设计时,要着重考虑开体运动对船体的影响,上建、舷墙、中纵处舱口围板等处的设计要确保能避免开体时相互触碰。

(2)油缸舱的长度和宽度,需根据油缸的数量和尺寸,兼顾油缸的布置和拆装工艺综合考量,油缸左右眼环之间距离应略大于油缸原始长度。

图8 甲板铰链设计

(3)甲板室铰链的实质为4点连杆机构,在满足强度的前提下取值不宜太大。 (4)甲板铰链设计载荷中动载荷的计算有3种方法,可根据总载荷的大小,选择合适的结构形式。