千年敦煌与其供养人

屹立在敦煌鸣沙山东侧千年之久的莫高窟因其绚烂夺目的佛教文化、壁画艺术及造像形态为世人所熟知。莫高窟南北走向,全长1.7公里,自开凿第一个石窟至今已有1600多年的历史,经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清,各代都有开凿或修复的石窟。现存有编号的大小洞窟735个,考虑到古有石窟损毁的情况,在鼎盛时期有虚数1000余座石窟也是合情合理的,因此莫高窟亦称千佛洞。

中国石窟源远流长,南北皆有,在河西走廊地区尤多。所谓石窟其实就是在石头壁上开凿的洞窟,但是省略了一个最关键的字“寺”。严格意义上讲,我们应该称本文中的石窟为石窟寺。中国有四大石窟,云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟与莫高窟,其中前两者为皇家石窟,后两者为民间石窟。皇家石窟是古代统治阶级主持建造的官方石窟,多半能知道是哪个朝代哪位皇帝主持建造的。而民间石窟就不同了,出自民间,尤其是莫高窟石窟数量众多,年代久远绵长,面对壁画之精美宏大、塑像的丰富多彩,人们在参观之余总会提出这么一个问题:这些石窟都是什么人建造的?他们为什么要建造这么多的石窟?这似乎是一个很难一句话回答的问题,但其实,只要你是个有心人,在石窟内就可以找到答案,答案就是壁画上的供养人画像。

所谓供养人,就是信仰佛教、出资建窟的施主和赞助人,及与其有关的家族、亲属或社会关系成员。佛教徒为了表示虔诚信教,时时供养,开窟造像的时候,一般会让画师在窟内佛像的下边或左右画上自己的肖像画,或手奉香炉香花,或列队恭敬,或席地跪礼拜,这就是供养人画像。同时在肖像画的旁边还用文字写上供养人的姓名官职、功德愿望等,这就是供养人题记。所以供养人就是这些石窟的主人,就是莫高窟的建造者。需要说明的是,这里所谓的建造者是指出资者,而不是开凿石窟的工匠。

中国最大的古代肖像画图谱

莫高窟现存供养人画像共8000多身,题记7000多处,供养人画像皆是全身像且多为群像,这些画像包括了各阶层、各民族、各行业男女老幼的生者、死者,是社会人物最广泛的一种人物画像,因此莫高窟供養人画像及题记也是中国最大的古代肖像画图谱,作为敦煌石窟艺术的重要组成部分,具有极高的史料价值。

莫高窟供养人可以从不同的维度来进行分析,发现颇为丰富和有趣。

(一)若从供养人的个头大小来分析,随着建造年代的由古至今,有从小变大的趋势,这也侧面说明其由初始供养礼佛,渐变为服务于政治功利的宣传品:

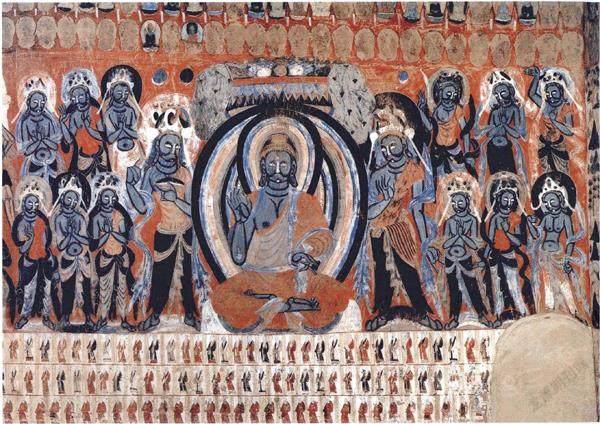

在早期十六国北凉、北魏、西魏、北周洞窟中画像极小,单个像仅有不到20厘米高,在洞窟内一般是画于南壁或北壁、或南北二壁中下部一排。

到隋唐时画像变大一些,数量也有所增多,在洞窟中的位置更低,一般在各壁底层画一圈供养人画像。

到了晚唐张氏归义军时期,供养人画像大大长高,部分如同真人大小,又在洞窟甬道中绘制窟主或与窟主关系最为密切的人物,开始突出家窟的性质。五代宋曹氏归义军时期,沿袭晚唐造像风格的同时也有新特点,不仅几乎所有的供养人都如同真人甚至超过真人大小,而且进一步突出了家窟的性质,即把窟主家族内几代相关人物无论男女老幼,甚至死去的家族人物统统画像入窟。例如61窟供养人像现存题名中带“故”字的多达16人,全窟供养人实是家族存亡人的“合影”。

此外各个历史时期男女供养人总是分别开来,画在不同的壁面位置,或左或右,但却不同壁,充分反映了中国自古以来男女有别的观念。在相同性别的供养人众画像中,出家众又总是在在家众的前面,意在强调佛窟的性质。

(二)若从供养人的身份来分析,上至王公贵族,下至平民百姓都有涉及,这说明信奉佛教与开凿洞窟在当时是红极一时的社会时尚,当然这也与佛经中专门有一部《造像功德经》宣扬造像的好处有关,相辅相成。

大致可以将供养人的身份分为五类:

(1)地方官吏,即当时敦煌河西走廊及其他地方官员,上至王公贵族,下至官府小吏以及他们的家属;

(2)戍边将士,即当时河西、敦煌、玉门关、阳关等地的节度使、军将、校尉等;

(3)寺院僧侣,包括僧统、寺主、法师、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等;

(4)庶民百姓,如车夫、马夫、侍从、守卫及掌扇、持杖,牵衣、捧物人等;

(5)少数民族人物画像。

(三)若从一个石窟中供养人的人数规模与家庭背景分析,可分为集资的“众筹窟”,个人或家庭出资的“家窟”:

需要说明的是用“众筹窟”或者“家窟”这样的称谓一是为了说明石窟内供养人的数量差别,二也是为了说明石窟的供养人特点。

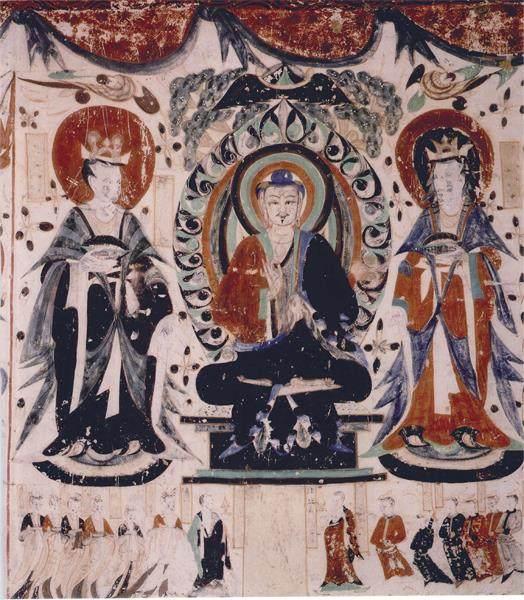

“众筹窟”中,供养人数量众多,且无法从数量或者画像大小角度反映出谁是窟主(即主要出资人),但是这并不代表这个石窟就没有窟主。例如据史料记载北周瓜州(今瓜州县)刺史于义修一大窟,学者考证即是现在的428窟,共有供养人1189身(如图北周428窟)。

“家窟”特征在晚唐张氏归义军统治敦煌时期与五代曹氏归义军统治敦煌时期尤为明显。归义军时期专指在敦煌地区从公元848年到1035年近190年的特殊历史时期,前60年为张氏归义军统治时期,后120年为曹氏归义军统治时期。这段时期对应的中原朝代跨越晚唐、五代至宋初,此时的敦煌严格意义上说不属于中原王朝。安史之乱后,敦煌及周边地区于公元786年起被吐蕃占据,直到848年以张议潮为首的敦煌当地人起兵推翻吐蕃统治,主动归心于中原,并最终被中原朝廷册封为归义军,由此拉开了这段特殊的“王命所不及”地区的历史,因此笔者称归义军为“敦煌中原文明的捍卫者”。

晚唐156窟即是张氏归义军首位统治者张议潮的功德窟,而五代100窟则是曹氏归义军第二位统治者曹元德为纪念其父曹氏归义军的首位统治者曹议金所建(亦有说法窟主是曹议金的回鹘夫人,即天公主窟)的功德窟,两窟分别有彰显张议潮与曹议金显赫战功的统军出行图(《古典文学知识》2023年1月刊中《唐寺主亲历的山河岁月》一文有相关介绍)。

在曹氏归义军时代,其统治者更加努力改善与周边少数民族的关系,通过联姻等手段与甘州回鹘、西州回鹘、于阗等少数民族政权建立了在平等基础上友好往来的新关系,以图共存,因此其统治时间也远远长于张氏归义军。

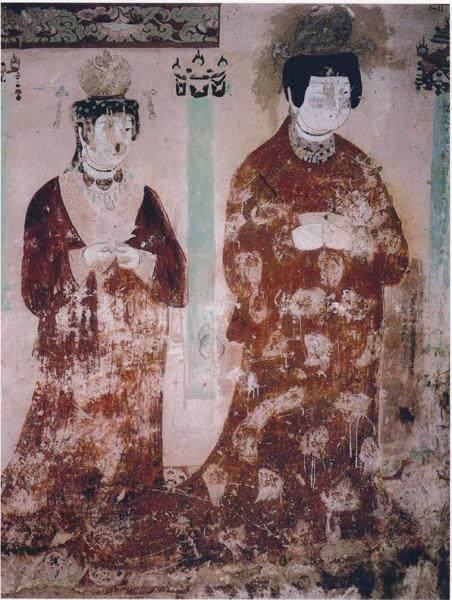

联姻手段有供养人壁画为证,例如五代98窟即为曹议金在其执政期间建造的功德窟,“敦煌遗书”称其为“大王窟”。该窟现存供养人画像251身,他们的身份可分为三类:第一类是曹议金及其家族成员,包括其外祖父张议潮、岳父索勋、太夫人、夫人(回鹘天公主,钜鹿索氏,广平宋氏)、儿子(曹元德等)、女婿于阗国王李圣天、姊妹、女儿、儿媳、侄女等;第二类是曹氏政权的幕僚;第三类是僧官。其中曹议金和张议潮画像绘于甬道南北壁西起第一身的位置,与他们作为节度使的最高职位,以及在各自家族中最大辈分有关;同样,曹议金的女婿(于阗国王李圣天)和夫人(回鹘天公主)基于曹氏政治联姻的地位,位于主室东壁门南北两侧供养人的首要位置;其他曹议金的姊妹、女儿、儿媳等都则是按照年龄长幼先后排列。可见职位大小、姻亲政治地位、辈分长幼都是影响画像前后排列次序的决定性因素,其中尤以身份地位的显著与否最为突出。

当代敦煌的守护者与供养人

莫高窟供养人图像都是1000多年前的原作,大家可能又会想到另一个问题,这么久远的壁画,是如何保存至今的呢?这就要说到敦煌研究院,这个为保护与传承敦煌文化而成立的学术机构。

自20世纪40年代起,常书鸿、段文杰、欧阳琳、孙儒僩、史苇湘等一批前辈专家,满怀对敦煌艺术的向往来到莫高窟。伴着大漠戈壁,土屋油灯,在这里扎下根来,开创了敦煌石窟保护、临摹和研究的基业。中华人民共和国成立后,又有李其琼、李贞伯、万庚育、李云鹤、关友惠、刘玉权、贺世哲、施萍婷、李永宁、孙修身、樊锦诗等一批专家学者响应祖国号召,从四面八方来到莫高窟。与常书鸿、段文杰等先生一样,他们来到莫高窟后就再也没有离开过。漫漫黄沙,掩不住他们探索敦煌石窟的热情;大泉苦水,冲不走他们保护敦煌石窟的决心。他们克服了常人难以想象的困难,忍受着和家人分居两地,子女无法接受正常教育的痛苦,默默无闻地守护着祖国的文化宝库。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,他们被称为 “打不走的莫高窟人”。

临摹壁画是研究与保护敦煌文化的重要手段之一,这其中最有名的供养人临摹复原图是出自段文杰先生之手的130窟临摹画《太原王氏都督夫人出行图》。

该图是唐代供养人画像中规模最大的一幅,共十二人,前三人为主人,后九人为奴婢。前三人均有榜题,第一身形象最大,沥粉堆金的榜题为“都督夫人太原王氏一心供养”;第二身形象较小,墨书榜题为“女十一娘供养”;第三身形象更小,墨书榜题“女十三娘供养”。根据榜题可以得知后两身供养人是都督夫人的女儿。这幅供养人画像人物造型富有唐代气象,无论是主人还是奴婢,都具有“曲眉半颊”“半肌腻体”的“杨贵妃型”的特点。不过,每个人的面容神采又各不相同:主人们雍容华贵,手捧香炉或鲜花,合掌致礼,流露出恭敬虔诚的心情;奴婢则有的捧琴,有的端水瓶,有的以纨扇触面,悠然自得。这幅画的线描流动如生,不仅线的形态颇有变化,对于线的主辅,线的疏密,线的虚实,都十分考究,塑造了形象生动、性格鲜明、生机蓬勃的唐代美人。

在1944年国立敦煌艺术研究所(敦煌研究院前身)成立之前,130窟甬道南壁的表层壁画被人剥离后露出了底层这幅著名的盛唐供养人画像。然而这幅供养人画像被剥出后,由于遭受流沙掩埋、潮气严重侵蚀等自然因素的影响,现在已漫漶不清,地仗层也与崖面脱离。如果没有段文杰先生的苦心钻研与精心临摹,我们就无法想象更无法看到这幅供养人画像的真貌。

早年的莫高窟地区没有电,因此对于当时在莫高窟工作和生活的人来说,尤其是那些长期在昏暗石窟中工作的人来说,非常盼望可以在明亮的灯光下临摹壁画。于是在1958年领导提议利用莫高窟母亲河大泉河的水流来建造一个小小的水力发电站。据古文献记载,过去大泉河的流量还是挺大的,可现在的大泉河只有涓涓细流,要建成能够为工作和生活提供用电的小水电站,必须筑坝蓄水,形成一定的落差。

这个任务落在了当时保护所所长孙儒僩身上。孙老是学建筑出身,较之其他艺术绘画类的同仁,已经属于工程技术类了,但是水电仍旧是另一行当。

于是孙老咨询了敦煌水电局的技术员,从而明确了修坝蓄水的地点并获得了水电站图纸。小小的水电站,麻雀虽小,也必须肝胆俱全,有什么进水管、水轮机、传动轴等等。于是孙老又找到了敦煌县木器舍的木工刘师傅,一个识图一个建造……与此同时还要筑坝。筑坝的工程量雖不大但却要动用研究院所有的人力。很多人平时都是拿笔画画的,干筑坝这种粗活时,经常会有人砸伤了脚,扭伤了腰,撞破了头。经过一个多月的辛勤劳动,他们终于建起了这座长100米,宽3米,高12米的水电站。

试运行当天,大家翘首以盼见证奇迹。一声令下开闸放水,可是发电机只运行了几秒钟,水渠就垮了。那天在洞窟中临摹的美术工作人员,也在黑暗中等待着电灯被点亮的时刻,据说发电机在转动起来的瞬间,电灯确实是亮了几秒钟的。水电站的修建以失败告终,但那片刻的光明使敦煌研究院的所有人都看到了希望。

2018年,当笔者作为首批敦煌文化守望者来到莫高窟,在96窟九层楼顶的鸣沙山上部署颗粒物浓度监测系统时,望着远处的三危山,想起了公元366年乐樽和尚游历至此,也正是在此处看到了“万丈佛光”,于是停下脚步,开凿了第一个石窟,成了莫高窟第一个供养人。而此时此刻虽然没有佛光重现,但是却清晰看到了静静屹立在莫高窟旁的敦煌研究院逝者墓碑。如果把在古代敦煌修建石窟时的出资人称为莫高窟供养人,那么敦煌研究院的这些工作人员不也是当代敦煌的守护者与供养人吗?正是他们几代人的努力和代代相传的坚守精神让我们能依然看到这举世瞩目的文化遗产。2014年,敦煌研究院樊锦诗院长在“敦煌研究院成立70周年座谈会”上将这种精神明确命名为“莫高精神”,并将其内涵概括为“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”。

正是历代“供养人”的虔诚,在经年累月后造就了精妙绝伦、举世无双的敦煌莫高窟。九层楼的角檐铁马风铃随风摇曳,诉说着大漠孤烟中不变的情感寄托;石壁上的洞窟门仿佛岁月通道的入口,藏匿着千年的文化。当我们凝视着这一幅幅画作时,仿佛感受到一颗颗心跨越时空,这是文明的先声,文化的传承。如今述说着莫高窟的点滴,将这里的故事带出去,也是一种精神上的供养。

赵宇 世界经济论坛物联网与智慧城市亚洲区专家顾问