农村产业融合发展与家庭相对贫困治理

陈飞 李玲

[摘 要:农村产业融合作为现代化经济体系建设中的重要创新发展理念,是巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的关键引擎,研究其与家庭相对贫困治理的内在关联具有重要现实意义。鉴于此,本文对农村产业融合发展的制度背景进行梳理,在地级市层面上构建农村产业融合发展指标评价体系,并结合2012年、2014年和2016年中国劳动力动态调查数据,采用双向固定效应模型和工具变量两阶段估计分析农村产业融合发展对家庭相对贫困的影响及作用机制。研究发现,农村产业融合发展可以显著降低家庭陷入相对贫困的概率,且这一结论在变换核心解释变量和被解释变量、变更估计方法和剔除直辖市样本等稳健性检验后仍然成立。异质性分析表明,城市非农经济比重高、所在村庄道路状况良好、高农业收入占比和高受教育水平的家庭更容易通过农村产业融合发展摆脱家庭相对贫困。机制分析发现,农村产业融合发展可以显著提高家庭农业生产效率和非农参与,同时助力提升人力资本水平并推进互联网普及,符合“经济增长、发展能力和社会保障”的相对贫困“三支柱”治理策略。本文的研究结论为加快推进农村产业融合发展和缓解家庭相对贫困提供了理论基础和经验支持。

关键词:农村产业融合发展;家庭相对贫困;共同富裕

中图分类号:F320.1文献标识码:A文章编号:1000?176X(2023)05?0114?16 ]

一、问题的提出

党的二十大报告明确将“建成现代化经济体系,形成新发展格局,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化”列为新时代新征程下发展的总体目标之一。乡村产业振兴作为现代化经济体系建设任务中的重要组成部分,不仅蕴含着巨大发展潜力,也面臨着诸多现实困境:一方面,传统农业种养结构较为单一且后向延伸不充分,质量效益和比较效益低,农民生产积极性不高,土地撂荒问题严重;另一方面,农村二三产业长效发展机制尚不健全,粗放式经营模式下低端产业产能过剩、中高端产业发展不足,供求结构性失衡严重,农村优势资源利用效率低。为强化农业基础性地位、提升农村内在发展动力、拓展农村居民收入来源,2015年中共中央 国务院印发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,首次提出了推进农村一二三产业融合(下文简称“农村产业融合”)发展的理念。该理念提出之后,各地加快了农村产业创新融合的步伐,产业融合主体不断涌现,优质安全的农产品供给大幅增加,“互联网+”“旅游+”“生态+”等深入渗透并融入农业农村发展的各个领域和各个环节,新产业新业态提档升级,融合主体间利益联结机制更加紧密,农户就业和增收渠道实现多元化拓展。农村产业融合发展过程中有效开发和利用地区优势资源,不仅为农村发展注入新鲜活力,也为产业扶贫和产业脱贫找到了新的着力点和突破口。

党的十八大以来,我国扶贫工作成效显著,完成了消除绝对贫困和区域性整体贫困的艰巨任务,脱贫攻坚战取得全面胜利。但这并不是我国扶贫工作的终点,由收入差距、能力不足和资源不均等问题引发的相对贫困现象虽得到一定程度的抑制但仍广泛存在,全体人民共同富裕目标的实现任重而道远。2020年12月,中共中央 国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,设定了由集中资源全面支持脱贫攻坚向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴转变的5年过渡期。党的二十大报告也提出,到2035年“农村基本具备现代生活条件,社会保持长期稳定,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的总体目标。因此,如何建立相对贫困长效治理机制、高效推进乡村振兴和共同富裕成为我国“后扶贫时代”的重要改革发展任务。在此背景下,农村产业融合发展作为农村产业结构调整和现代化建设的重要创新理念,能否发挥相对贫困治理效能?其背后的作用机制又是什么?对上述问题的理论探讨和实证检验具有重要的现实意义。

“相对贫困”是指在特定的生产生活条件和社会发展约束下,收入无法满足除基本生存性需求之外的其他生活需求,且对于参照群体而言,在发展机会、教育、社会地位和生活质量等方面存在困境的生活状态。已有学者从人力资本、金融知识和数字素养等个体特征,以及普惠金融、公共服务均等化和养老体制等外部环境方面研究相对贫困的致因和缓解措施,但鲜有学者关注农村产业发展模式和现状对家庭相对贫困的影响。现阶段,产业振兴和结构转型正如火如荼地展开,国家也先后出台多项政策引导经济转型升级,农村产业融合发展就是其中之一。现有关于农村产业融合发展的研究可追溯到20世纪90年代末。今村奈良臣正式将农业引入到产业融合框架中,并提出“六次产业”的概念,鼓励农户参与到农产品加工、流通和销售过程中,通过产业链条后向延伸实现产销一体化,使农户分享更多二三产业增值带来的利润。随着我国农村产业融合发展实践的推进,国内学者对其内涵的研究不断丰富,将农村产业融合发展的概念界定为以一二三产业间的融合渗透和交叉重组为路径,以产业链延伸、产业范围拓展和产业功能转型为表征,以产业发展和发展方式转变为结果,通过形成新技术、新业态、新商业模式,带动资源、要素、技术、市场需求在农村的整合集成和优化重组。在农村产业融合发展水平测度方面,现有研究主要运用熵值法、层次分析法和产值贡献度法,从农业产业链延伸、农业多功能发挥、农业服务业融合发展、城乡一体化等多维度构造评价指标体系。

现有研究成果可归纳为三个方面:其一,评估农村产业融合发展的减贫效应。信息技术进步使产业关联度逐渐加深、产业协调和融合发展势头不断加快[1],这不仅推进产业结构转型升级,也逐渐成为消除贫困和促进乡村振兴的重要途径[2]。农村产业融合作为产业发展中的主要趋势和目标,在提高农业生产效率、增加农民接触市场机会以及加快农业现代化进程中的作用愈发显现[3-4]。其二,评估农村产业融合发展的农户增收效应。李云新等[5]研究发现,农村产业融合发展可以通过延长产业链促进农产品价值增值,相较于传统农业模式,参与香菇产业经营的农户增收效应超过50%。朱桂丽和洪名勇[6]基于对西藏自治区拉萨、日喀则和山南三地的青稞种植情况调研发现,农村产业发展配套服务与农业经营组织建立利益联结能够显著提高农户收入水平。其三,探讨农村产业融合发展对缩小农村居民收入差距的作用机制。李晓龙和冉光和[7]认为,农村产业融合发展可以通过促进农村经济增长和加速城镇化进程两条途径降低城乡收入差距。齐文浩等[8]基于分位数回归的研究表明,农村产业融合不仅可以促进农户增收,而且有利于缩小农村地区的贫富差距。综上,现有农村产业融合发展的相关研究对其概念界定、指标体系构建及效应评估进行了较为丰富的探讨,但针对农村产业融合发展与家庭相对贫困直接关联的研究尚有待完善:其一,对两者间因果联系的理论解析还有待深入,农村产业融合发展影响家庭相对贫困的内在逻辑分析亟待加强。其二,在实证检验方面,现有研究多关注农村产业融合发展的增收效应和缓解绝对贫困效应,对家庭相对贫困的研究相对匮乏,且未能给出严格的因果关系检验证据。

基于此,本文的边际创新主要体现在以下三个方面:其一,梳理农村产业融合的制度背景和发展历程,理论解构农村产业融合发展与家庭相对贫困治理的逻辑关联性,并提出其作用机制。其二,综合农村产业融合发展的内涵和模式,构建农村产业融合发展指标评价体系并计算发展指数,结合中国劳动力动态调查数据,实证检验农村产业融合发展对家庭相对贫困的影响。其三,以“同省份其他地级市农村产业融合发展指数均值”作为工具变量处理内生性问题,且通过替换核心指标、变换估计方法和子样本回归等方法保证研究结论的稳健性,同时结合地区和家庭特征进行异质性分析,为充分发挥农村产业融合发展的相对贫困治理效能提供实践依据。

二、制度背景、理论分析与研究假设

(一)制度背景

改革开放初期,农村家庭联产承包责任制的确立和人民公社的解体极大地调动了农户生产的积极性,农业生产效率显著提高。但随着农副产品市场化改革的不断深入,“小农户、大市场”的矛盾开始凸显并日益尖锐,以农户为单位的农业生产经营基本单元无法满足日益壮大的市场化需求,传统的供销社、农技站等涉农服务组织转变滞后甚至陷入瘫痪状态。1992年,党的十四大作出建立社会主义市场经济体制的历史性决定。农业农村经济发展机遇与现实困境交织,因而建立一种更高层次、更加适应社会经济发展运行机制要求的农村经济组织显得更加迫切。为贯彻落实党的十四大精神、转变农村经济发展现状,潍坊市率先探索农业发展新路子,并于1993年初规划“农业产业化”的发展路径,即以“确立主导产业、实施区域布局、依靠龙头带動、发展规模经济”为基本思路,通过发挥当地生产优势,并结合市场需求,进行有特色的农业专业化、规模化和一体化发展,同时鼓励形成具有竞争优势的龙头企业,提升生产效率,带动农民增收。20世纪90年代末,山东省率先实施农业产业化战略并取得显著成效,《人民日报》记者系统调研后发表社论《论农业产业化》并配发了三篇述评,基本确立了统一的农业产业化概念和内涵。至此,农业产业化思想在全国得到了广泛传播。2001年10月,全国农业产业化现场经验交流会在潍坊市召开,农业产业化模式开始在全国推行并实施。自加入WTO以来,我国工商资本、民间资本和外来资本大量涌入农业产业化领域,规模经营理念进一步加深,农业规模效益显著提升。截至2015年底,全国农业产业化组织达38.6万个,辐射带动农户1.26亿户,产业化经营农户年均增收3 380元。

在新常态背景下,我国经济发展方式由规模速度型转变为质量效率型,发展动力由要素投入转向创新驱动,且随着工业化和城镇化进程的不断加快,农业副业化、农村空心化和农民涣散化的新“三农”问题逐渐暴露,以提高规模经济为主要目标的农业产业化经营开始向纵深发展。一方面,随着农业产业化发展规模的壮大,内部分工不断细化,产业群增加,产业链延伸,新兴产业和边缘产业产生;另一方面,其他产业逐步向农业渗透,产业间技术互补和融合加深,观光型、生态型和综合型农业等成为农村经济增长新动力。2015年的中央一号文件正式提出推进农村一二三产业融合发展,相比于传统的农业产业化发展模式,其更加注重产业的空间拓展[9],引导二三产业向乡镇集聚,实现城乡产业协调发展;更加强调产业的横向拓宽,延长产业链,挖掘农业的非生产功能;更加促进产业的业态创新,满足多样化消费需求,丰富利益联结机制。2017年,党的十九大将农村产业融合发展列为未来农村发展三大工程之一。作为农业产业化的升级版,农村产业融合将逐渐形成长效发展机制并不断为农村注入新的活力。2018年发改委组织有关部门和各级政府对农村产业融合发展现状进行评估,形成《农村一二三产业融合发展年度报告(2017年)》,该《报告》指出,农村产业融合发展在促进农业增效、农民增收、农村繁荣方面的作用日益显现。2019年,《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》提出“力争用5—10年时间,农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重实现较大幅度提高,乡村产业振兴取得重要进展”的目标要求。2020年,农业农村部印发《全国乡村产业发展规划(2020—2025年)》并提出“十四五”阶段我国农村地区“产业融合发展水平显著提高,农民增收渠道持续拓宽,农村产业发展内在动力持续增强”的规划目标。可见,为实现新一阶段农村发展目标,未来仍需持续加快主体融合、业态融合和利益融合进程,提高农村产业融合发展水平,实现乡村振兴。

(二)理论分析与研究假设

1.农村产业融合发展对家庭相对贫困的影响

与显性的物质层面的绝对贫困不同,隐性的相对贫困更加突出由社会比较和社会排斥造成的发展权力和可行能力不足,故“后扶贫时代”的相对贫困治理工作不仅需要通过促进地区经济发展提高相对贫困群体的收入,更需要关注发展机会、资源和服务的平衡分配,建立起经济增长、发展能力提升和社会资源保障“三支柱”的长效治理机制[10]。农村产业融合发展作为探索乡村现代产业体系过程中的新发展理念,在通过农业内部融合、链条延伸、多功能拓展和新技术渗透等多种模式促进农村经济转型升级的同时,也为农户特别是低收入群体提供了更广阔的就业机会和增收渠道。此外,农村产业融合发展过程中更多发展资源和便捷服务向农村地区流动,有利于弥补相对贫困群体在谋求发展时面临的资金、技术和信息约束,形成良性发展循环。基于上述分析,笔者提出如下研究假设:

假设1:农村产业融合发展能够缓解家庭相对贫困。

2.农村产业融合发展、农业生产效率与家庭相对贫困

农村产业融合发展以农业优势资源为依托,采用现代科技手段和规模化管理模式提高农林牧渔业内部生产效率。一方面,在农村产业融合发展过程中,综合地理区位优势和市场消费升级的需要,配置土地和劳动力资源发挥规模效益,加快高端农业、设施农业和资源节约型农业发展,实现农副产品价值增值;另一方面,在农村产业融合发展中,融合主体间合作方式更加多样,逐步形成风险共担、互惠共赢的利益共同体,使农村家庭经营风险降低,专业化生产水平和农业参与积极性提高。已有研究证实,农业发展在缓解农村贫困中的作用较其他产业更为突出,且进入21世纪后,农业收入增长的减贫效果进一步增强[11]。在巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的关键期,农业可持续发展发挥着稳定器的作用,通过特色农业产业发展提高农业比较收益,带动更多农户充分参与到农业生产中,提高家庭农业生产效率并逐步摆脱相对贫困。基于此,笔者提出如下研究假设:

假设2:农村产业融合发展通过提高家庭农业生产效率缓解家庭相对贫困。

3.农村产业融合发展、非农参与与家庭相对贫困

工业化和城镇化进程中农村劳动力过剩问题越发严重,因而改变劳动力生计策略、促进农户非农参与对推进乡村振兴和实现共同富裕具有重要意义。产业链延伸作为农村产业融合的实现方式之一,通过农业前向和后向关联将农产品加工、包装和运输等多种经济活动留在农村,为低技能闲散劳动力提供更多就业机会,使其可以充分利用自身技能,获得除农业之外更多的劳动收入。此外,农村产业融合发展过程中主体间利益联结方式增多且关系更加紧密,“土地租金+务工工资+返利分红”等创新型利益分配方式增加了农户的财产性和工资性收入[12]。一方面,非农参与增加直接发挥了增收效应,为家庭寻求更高品质生活和更多发展资源提供物质基础;另一方面,非农参与增加也有效熨平了纯农业生产家庭由于自然环境多变和市场价格波动所导致的收入不确定性[13],提高家庭对抗外来冲击的能力,降低其陷入相对贫困的概率。基于此,笔者提出如下研究假设:

假设3:农村产业融合发展通过提高家庭非农参与缓解相对贫困。

4.农村产业融合发展、人力资本水平与家庭相对贫困

可行能力视角下的相对贫困超越了物质匮乏的内涵,其认为人力资本水平不足是使农户陷入相对贫困状态的根本原因[14]。长期以来,受思想观念和收入水平的限制,农村家庭对于教育、技能和健康等人力资本重要性的认知相对不足,人力资本投资低,且城乡二元结构影响下优质人力资源集聚城市,导致城乡人力资本水平差距加大。农村产业融合发展战略的实施将更多企业管理经验和技术人才引入农村生产活动之中,同时对农户进行技能培训,提高人力资本水平与参与能力。与此同时,在在线支付、电商网购等新业态的大环境下,知识和技术水平成为发展的核心驱动力。随着家庭收入的提高,为提升自身职业技能和知识水平以适应社会发展需求,农村低收入居民教育支出增加[15]。可见,农村产业融合发展能够通过外在资源供给和农户内在主动性提升等方面提高农村人力资本水平。基于此,笔者提出如下研究假设:

假设4:农村产业融合发展通过提高人力资本水平缓解家庭相对贫困。

5.农村产业融合发展、互联网普及与家庭相对贫困

信息作为一种赋能资源和无形资产,已成为促进经济繁荣的重要生产要素。在生产生活中处于信息劣势的农户往往面临更加严重的利益分配不均和发展资源不足等社会问题,更容易陷入相对贫困。已有研究表明,互联网等信息资源普及可以在缩小城乡差距[16]和减少各类贫困中发挥直接或间接的中介作用[17]。在新时期农村产业融合发展战略的实施过程中,应强调持续加快互联网在农村地区的普及和应用,实现互联网、人工智能和5G等现代技术与农业的深度融合[18],在降低生产成本的同时提高生产效率。另外,互联网普及为新业态创新提供了更多方向和可能性,“田头市场+电商企业+城市终端配送”等营销模式有助于促进农村电子商务发展,激发农户创新意识,为农村经济注入新的活力。可见,农村产业融合发展战略实施中推进互联网普及等农村信息化建设,缩小“数字鸿沟”,可以使更多低收入群体享受到互联网红利。基于此,笔者提出如下研究假设:

假设5:农村产业融合发展通过推进互联网普及缓解家庭相对贫困。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源

本文的微观数据来源于中山大学社会科学调查中心的2012年、2014年和2016年中国劳动力动态调查(China Labor-Force Dynamics Survey,CLDS)数据。该调查于2012年正式开始,采用轮换样本追踪方式,每两年在我国城乡范围内开展问卷调查,形成反映劳动力个体、家庭和村庄社区变化的数据集。该数据集包含住戶成员特征、家庭就业状况、收入和消费结构、社区发展等信息,使本文能够在控制样本特征的基础上,分析农村产业融合发展对家庭相对贫困的作用机制。在数据处理方面,由于本文的研究对象为农村地区,依据家庭所在地区类型剔除城市样本数据。根据家庭、个人和村庄编码进行样本数据的匹配和合并,获得包含三个层次信息的完整农村样本数据集。使用城市识别代码,将2011年、2013年和2015年城市层面指标与微观数据相匹配,得到涵盖全国161个城市的15 133个农户的非平衡面板数据。其中,城市层面数据来源于2012年、2014年和2016年《中国城市统计年鉴》、相应省市统计年鉴和年度统计公报等政府工作文件。

(二)模型设定和内生性讨论

1.基准回归模型

本文使用城市层面和农户层面的非平衡面板数据,采用城市和时间双向固定效应模型分析农村产业融合发展与家庭相对贫困之间的关系,构建模型如下:

[yict=α0+α1RICDct+α2Xict+λc+λt+μict] (1)

其中,i表示家庭,c表示城市,t表示年份。被解释变量[yict]反映农村家庭相对贫困状况,为二值变量,符合相对贫困标准时设为1。解释变量[RICDct]表示t年c城市的农村产业融合发展,用农村产业融合发展指数衡量。[Xict]表示包含家庭、个人、村庄和城市层面的控制变量。[λc]和[λt]分别表示城市和时间固定效应,用以控制城市层面和时间维度不可观测因素对家庭相对贫困的影响。[μict]表示随机扰动项。本文重点关注系数[α1]的方向和显著性。

2.机制分析模型

为验证理论分析中提出的4个潜在机制变量在农村产业融合发展影响家庭相对贫困中的作用,本文参考高鸣和魏佳朔[19]的做法,将农业生产效率、非农参与、人力资本水平和互联网普及分别作为机制变量进行实证分析,构建模型如下:

[Mict=β0+β1RICDct+β2Xict+λc+λt+δict] (2)

其中,[Mict]表示待检验的机制变量,[δict]表示随机扰动项,其他变量含义同上。

3.内生性讨论

结合本文的研究问题与模型设定,可能存在以下两种情况导致内生性问题:其一,遗漏变量问题。尽管对家庭、个人、村庄和城市层面的特征进行了控制,且在模型中加入了城市固定效应和时间固定效应,但仍可能存在一些不可观测因素同时对农村产业融合发展水平与家庭相对贫困产生影响,如家庭风险承受水平和创新能力等。其二,双向因果关系。农村产业融合发展可能会缓解家庭相对贫困,但家庭和地区相对贫困程度越低,越可能具备发展农村产业融合的人力资本和基础设施等条件,农村产业融合发展水平也就越高。因此,为了纠正潜在的内生性问题并验证模型回归结果的稳健性,本文借鉴吕越和邓利静[20]以城市所在省份内其他城市的指标均值为工具变量的方法,选取“同省份其他地级市农村产业融合发展指数均值”作为本文的工具变量。同省份其他地级市农村产业融合发展指数均值反映了该城市相邻地域内农村产业融合发展水平,同省份农村产业融合发展水平较高时往往能够发挥“示范效应”“邻善效应”,为该城市农村产业融合发展提供经验借鉴,带动农村产业融合发展,故满足工具变量的相关性要求。此外,其他城市农村产业融合发展水平不会直接影响该城市农户的相对贫困状态,即工具变量与回归方程的扰动项不相关,满足工具变量的排他性要求。

(三)变量的测度与说明

1.农村产业融合发展指数的测度

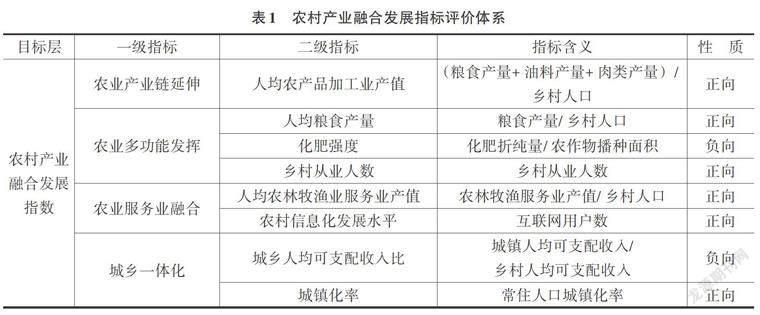

农村产业融合发展因其多样的融合模式和地区特色而极具复杂性和综合性,故难以使用单一指标评价其发展水平。本文参考农村产业融合发展指标测度相关文献,运用综合指数法从产业融合进程和融合绩效两个方面出发构建农村产业融合发展指数。产业融合进程方面结合“农业内部融合”“产业链条延伸”“多功能拓展”“新技术渗透”等融合模式,选取农业产业链延伸、农业多功能发挥和农业服务业融合三个一级指标;融合绩效方面突出农村产业融合发展对农业、农村和农民的影响,选取城乡一体化一级指标。此外,由于省份内部不同城市间农业发展水平、基础设施状况和资源禀赋差异较大,故本文在地级市层面细化和构建二级指标,以反映城市层面农村产业融合发展差异状况,且在一定程度上能够降低回归结果偏误,最终构建农村产业融合发展指标评价体系,如表1所示。

为消除数据的不同量纲,本文采用直线型阈值法对指标进行无量纲处理,计算公式为:

[x′jct=xjct-xminjxmaxj-xminj+1 ,正向指标xmaxj-xjctxmaxj-xminj+1,负向指标] (3)

其中,[xjct]为指标评价体系中t年c城市的第j个二级指标,[x′jct]为标准化值,其值越大,说明该指标对农村产业融合发展指数的贡献越大。

本文参考张林等[21]采用面板数据熵权法计算各指标权重[wj],最终线性加权[RICDct=(j=1nwj×x′jct-1)×100]得到t年c城市的农村产业融合发展指数。根据上述方法,计算得到各地级市2011年、2013年和2015年农村产业融合发展指数整体和东中西部地区均值、极差和增长率均值,具体如表2所示。参考曹祎遐等[22]的研究,认为农村产业融合指数低于40為较低发展水平,处于40—60之间为中等发展水平,高于60为较高发展水平。由表2可知,对比分析不同地区和年份农村产业融合发展指数及其变化情况可以看出,此阶段我国农村产业融合发展呈现以下特征:其一,由于2015年之前农村产业融合发展的理念和模式尚未厘清,各地级市农村产业融合发展处于自主探索阶段,缺少可供借鉴的先进经验和政府支持,各地农村产业融合均处于较低发展水平。其二,农村产业融合发展在很大程度上依赖于地区经济发展基础条件。经济发达地区优质的企业资源和发展机会可以为农村产业融合提供相对良好的发展环境,区域经济不平衡会导致农村产业融合发展地区间差异较大。平均来看,我国商品粮基地所在的东中部地区农村产业融合发展水平较高,而西部地区相对落后,总体呈现“东高西低”的特征。其三,从纵向变化来看,我国农村产业融合发展水平总体呈现上升趋势,但增长率水平较低,尚未形成持续发展格局。与此同时,地区间差异不断缩小,农村产业融合发展指数极差由2011年的28.717缩小为2015年的20.379。

2.家庭相对贫困的识别

收入比例法是应用最为广泛的相对贫困线设定方法。2001年欧盟将贫困阈值设置为人均可支配收入中位数的60%,该阈值在其他发展中国家相当于人均可支配收入中位数的50%或40%。国内学者在此基础上探索我国相对贫困线比重设置范围[23],大致形成30%—50%的标准比重,但基数选取存在差异。综合国内外研究成果,本文以样本所在年份全国农村人均年收入的40%作为相对贫困线,并在后续回归中将其变更为30%和50%进行稳健性检验,基数为国家统计局公布的2011年、2013年和2015年我国农村居民人均收入,分别为6 977元、8 896元和11 422元。设置二元变量“相对贫困”,即家庭人均收入低于相对贫困线的家庭设定为1,否则为0。

3.机制变量

本文选取的机制变量如下:农业生产效率,采用家庭人均农业年收入的自然对数衡量。非农参与,以家庭收入来源情况为依据构建二元变量,家庭有非农收入时取值为1,否则为0。人力资本水平,采用家庭教育支出的自然对数衡量。互联网普及,家庭使用电脑或手机上网时取值为1,否则为0。

4.控制变量

本文选取个人、家庭、村庄和城市特征因素作为控制变量。其中,个人特征包括:户主年龄、户主性别、户主政治面貌、户主户口类型以及户主受教育水平;家庭特征包括:家庭规模、土地面积和家庭成员关系;村庄特征包括:村庄地形、村庄劳动力人数、村庄距县城区政府距离和村庄户籍人口人均年收入;城市特征包括:规模以上工业企业数量、第二产业从业人员比重和第三产业从业人员比重。

主要变量定义及描述性统计结果如表3所示。

由表3可知,家庭相对贫困的均值和标准差分别为0.326和0.469,这说明样本中32.6%的家庭处于相对贫困状态。农村产业融合发展指数的均值和标准差分别为22.000和4.778,且最大值和最小值分别为35.008和9.976,说明不同家庭所处地区的农村产业融合发展水平存在“水平低、差异大”的特征。此外,其他变量的描述性统计结果与我国现实情况基本一致。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果与分析

基准回归和工具变量估计结果如表4所示。

由表4可知,在控制城市和时间固定效应的情况下,逐步加入个人、家庭、村庄和城市层面的控制变量后,基准回归结果均显著为负,说明农村产业融合发展水平的提高能够显著降低家庭相对贫困发生的概率,假设1成立。从回归系数来看,只有在加入村庄层面和城市层面控制变量后,回归系数变动才较为明显,导致该变动的原因可能是,农村产业融合的实施以村庄或城市等更高级别地域范围为单位展开,回归结果因村庄和城市特征差异而出现明显不同。控制变量对家庭相对贫困的影响与理论预期一致。户主作为家庭决策的主要参与者,其性别、年龄、受教育水平、政治面貌和户口类型等特征对家庭相对贫困状况产生重要影响,如户主受教育水平越高的家庭更容易接受和适应社会发展需求,有利于摆脱家庭相对贫困。在家庭层面控制变量中,家庭成员人数越多,越不利于农户摆脱家庭相对贫困;而家庭土地资源越多和家庭成员关系越融洽为农户减少家庭相对贫困提供了更多正向支持。村庄特征中地形相对平坦、距离县城或区政府较近的村庄交通运输成本较低,便于农业生产及其后续加工、运输等活动的开展,从而有效减少家庭相对贫困发生的概率。村庄户籍人口人均年收入和劳动力人口数量代表村庄的经济条件和人力资本条件,在一定程度上更容易吸引外界资本和技术,从而增加农户增收机会,降低陷入家庭相对贫困的可能性。城市中规模以上工业企业数越多,越能够为所在地居民提供更多非农就业机会,有利于摆脱家庭相对贫困。

(二)内生性检验

为在一定程度上缓解潜在的内生性问题,本文以同省份其他城市农村产业融合发展指数均值为工具变量进行两阶段回归,第一阶段回归结果显著为正,且通过了识别不足检验和弱工具变量检验,1工具变量有效性得到验证。两阶段回归结果与OLS回归得到的结果一致,再次证明农村产业融合发展能够缓解家庭相对贫困这一结论的稳健性。

(三)稳健性检验

为进一步验证基准模型估计结果的稳健性,本文采用替换解释变量、替换被解释变量、更换为Logit模型估计方法和删除直辖市样本四种方式进行检验。

1.替换解释变量

本文解释变量是通过构建指标评价体系合成了农村产业融合发展指数,为排除指数计算方法对回归结果的影响,通过变换无量纲处理和权重设置方法以检验基准回归结果的稳健性。简化指标无量纲处理过程,采用阈值参数进行标准化处理,公式如下:

[x′jct=xjctxmaxj,正向指标xminjxjct,负向指标] (4)

同时采用相同的熵权法计算权重,加权[RICDct=(j=1nwj×x′jct)×100]得到变换阈值的农村产业融合发展指数。为排除指标权重设置对基准回归结果的影响,对评价体系中指标进行等权重赋权处理,得到等权重的农村产业融合发展指数。将重新计算得到的两组农村产业融合发展指数作为新的解释变量,并分别对以所在年份全国农村人均收入的40%为标准识别的家庭相对贫困状态进行回归,所用控制变量和固定效应与基准回归保持一致,结果显示,替换解释变量计算方法后回归结果仍显著为负,排除了指数计算方法的选择对回归结果可能产生的影响。

2.替换被解释变量

目前,相对贫困线在收入基数和比重方面的选择尚未统一,本文在基准回归中选用所在年份全国农村人均收入的40%作为家庭相对贫困状态的识别标准是否具有普遍适用性也需进一步检验。故本文通过替换相对贫困线的收入基數和比重,对回归结果的稳健性进行验证。将收入比重40%替换为30%和50%重新定义家庭相对贫困状态,验证农村产业融合发展对不同相对贫困群体的影响效果。结果显示,改变相对贫困线收入比重并不会对回归结果产生较大影响。考虑到均值易受极端值影响,导致基于收入均值测度的相对贫困标准内生。因此,本文借助中国劳动力动态调查中2012年、2014年和2016年农村样本数据,计算得到三个年度农村样本家庭人均年收入中位数,并将农村样本家庭人均年收入中位数的40%作为家庭相对贫困的识别标准,重新定义家庭相对贫困状态并进行检验,回归结果显示,相对贫困收入基数的不同也未导致回归结果发生较大变动,本文研究结论的稳健性得到进一步证实。

3.更换为Logit模型估计方法

本文在基准回归中使用线性概率模型得到了较为直观、更具经济含义的回归结果。为避免模型设定对结果的影响,本文将回归模型更换为Logit模型进行稳健性检验。结果显示,虽然Logit模型的回归系数并不直接代表农村产业融合发展对家庭相对贫困影响的边际效应,但其符号与基准回归结果一致,且仍在1%的水平上显著,验证了本文研究结论的稳健性。

4.剔除直辖市样本

我国直辖市区别于其他地级市,由中央政府直接管理,具有特殊的城市功能定位和优先扶持政策。综合而言,我国直辖市的平均经济发展水平一般较高,基础设施相对完善,聚集了大量人才和优质企业,因此,农村家庭相对贫困状况和政策实施进程可能较普通地级市不同。为排除城市行政级别对结果的干扰,本文删除样本中位于北京市、天津市、上海市和重庆市的家庭样本重新估计。结果显示,与基准回归相比,估计系数有一定程度增大,但仍在1%水平上显著,这说明农村产业融合发展抑制家庭相对贫困的作用在非直辖市城市也显著存在。

(四)异质性分析

1.基于城市产业结构的异质性

城市产业结构反映了地区内劳动力、资金和自然资源的配置方式,其不仅能从整体上影响城市生态环境、空间分布和经济发展建设,也会关系到每个家庭的劳动力流向和收入结构。因此,农村产业融合发展影响家庭相对贫困的效果是否会因家庭所在城市基期产业结构条件的不同而存在差异呢?基于此,本文以各地级市2010年全市第一产业产值占GDP比重的中位数为依据,将全部城市划分为非农经济比重低和非农经济比重高两组,分组进行回归。如表5列(1)和列(2)所示,对于所在城市非农经济比重高的家庭,农村产业融合发展对家庭相对贫困的抑制效果更显著,而对于所在城市非农经济比重低的家庭,回归结果大小相同但不显著。呈现这种差异可能的原因在于,非农经济比重高的城市二三产业相对发达,发展经验和资源更加丰富,市场需求更大更广,家庭可以从农村产业融合发展进程中获得更多的非农就业机会和发展空间,因而可以从更大程度上摆脱家庭相对贫困。

2.基于村庄道路状况的异质性

村庄道路是农村家庭与外界沟通的重要渠道,道路状况直接关系村庄经济发展和家庭各项生产经营活动开展的成本[24],故农村产业融合发展对家庭相对贫困的抑制作用可能也会因此而不同。基于此,本文以村庄硬化道路比重的均值为依据,将样本分为低硬化道路比重村庄和高硬化道路比重村庄两组,分样本讨论农村产业融合发展对家庭相对贫困的抑制作用是否会因村庄道路状况的不同而产生异质性。如表5列(3)和列(4)所示,在高硬化道路比重的村庄中,农村产业融合发展减少家庭相对贫困的效果更显著。这说明良好的村庄道路状况不仅直接降低了家庭走出去参与非农生产的交通成本,也便于家庭更多地从引进来的各种农村产业融合发展模式中寻求新的发展机会,拓展更多增收空间,进而更好地缓解家庭相对贫困。

3.基于家庭收入结构的异质性

在我国经济和社会转型的过程中,农村居民收入来源呈现多样化和差别化特征。这不仅直接影响家庭收入水平和稳定性,导致家庭陷入相对贫困的概率不同,而且可能导致其参与农村产业融合的意愿和发展机会不同。为探究农村产业融合发展是否会对不同收入结构家庭的相对贫困状况产生异质性影响,本文以样本家庭农业收入占总收入比重的中位数为衡量标准,将样本分为两组进行回归分析。如表5列(5)和列(6)所示,农村产业融合发展对家庭相对贫困的影响只在家庭农业收入占比较高的一组中显著且影响更大。导致这一结果可能的原因在于,农业收入占比较高的家庭面临更大的收入不稳定性,其参与产业融合进行生产方式创新的积极性更高;同时,农业收入占比更高的家庭对农业生产各个环节的参与程度和了解更多,更可能从农村产业融合发展的多种模式中发现机会,增加收入来源,在更大程度上减少家庭相对贫困的发生。

4.基于家庭受教育水平的异质性

受教育程度是影响家庭相对贫困的重要因素之一。与低受教育水平的家庭相比,高受教育水平的家庭更容易接受新知识、新方法和新技术,在社会发展进步中的增收机会更多,能够更快地实现生活水平提升和阶层跨越[25]。基于此,本文以户主最高学历的中位数为标准,将样本分为高受教育水平和低受教育水平两组,分组回归分析农村产业融合发展对家庭相对贫困的影响在不同受教育水平家庭中的异质性。如表5列(7)和列(8)所示,农村产业融合发展只对高受教育水平家庭具有显著的缓解相对贫困的作用,对低受教育水平的家庭影响不显著。对这一结果的合理解释是:一方面,高受教育水平的家庭具有较强的创新意识和学习能力,对新兴事物的接受程度和参与意愿更高,更容易参与到农村产业融合发展之中;另一方面,农村产业融合发展使更多资金、技术和人才等资源流向农村,高受教育水平的家庭从农村“资本—技能互补性”提升中获益更多,资本利用效率更高,增收能力更强,农村产业融合发展对家庭相对贫困的抑制效果更显著。

五、机制分析

(一)农业生产效率

本文采用“家庭人均农业年收入的自然对数”作为农业生产效率的替代变量进行机制分析。如表6列(1)和列(2)所示,农村产业融合发展对农业生产效率的回归系数为0.033,在1%的水平上显著,且工具变量回归结果仍显著为正,这说明农村产业融合发展可以显著提高农业生产效率。农村产业融合发展通过调整内部经营模式克服农业结构单一、市场空间不足的弊端,同时引进更多高新技术减少对自然资源的依赖,推进农业现代化、产业化发展,提高农业生产效率和可持续发展能力。现有研究成果认为,农业经济增长对农村减贫的拉动作用更显著,且楊国涛等[26]研究发现,农业生产效率仍有较大提升空间,需以现代科学技术提升农业生产效率,进而形成减缓贫困的长效机制。上述实证结果与现有研究可以证实,农业生产效率是农村产业融合发展影响家庭相对贫困的重要机制之一,由此,假设2得以验证。

(二)非农参与

本文以家庭收入来源为依据构建“非农参与”二元变量,即设定家庭有非农收入时取值为1,否则为0,将其作为机制变量进行机制分析。如表6列(3)和列(4)所示,农村产业融合发展对非农参与的回归系数为0.010,在1%的水平上显著,且工具变量回归结果仍显著为正,这说明农村产业融合发展可以显著提高家庭非农参与水平。农村产业融合发展大力推动农业产前、产中和产后一体化发展,延长产业链条,扩大农村经济发展空间,为农户参与非农就业提供更多机会,同时农户与企业间利益联结模式不断丰富创新,提高了家庭经济来源的多样性和稳定性。周力和邵俊杰[27]研究发现,在“城乡中国”背景下,非农就业有利于降低农村居民客观或主观相对贫困发生的概率。宋嘉豪等[28]认为,非农就业可以通过增收效应和稳定效应两种渠道降低家庭相对贫困。上述实证结果与现有研究可以证实,非农参与是农村产业融合发展影响家庭相对贫困的重要机制之一,由此,假设3得以验证。

(三)人力资本水平

本文将“家庭教育支出的自然对数”作为家庭人力资本水平的替代变量进行机制检验。如表6列(5)和列(6)所示,农村产业融合发展对人力资本水平的回归系数为0.038,在1%的水平上显著,且工具变量回归结果仍显著为正,这说明农村产业融合发展可以显著提高人力资本水平。农村产业融合发展不仅可以通过职业技术培训直接提高农户人力资本水平,还会在新业态创新的过程中加深农户对人力资本重要性的认知,随着农村产业融合发展的推进,农户收入水平不断提高,家庭教育和健康投资的资金约束持续降低,人力资本水平大大提升。斯丽娟[29]从农户家庭特征和农户家庭行为的角度出发,研究发现教育发展状况滞后和劳动者素质不能适应现代产业发展要求是导致农户长期贫困的重要因素之一,因而提高人力资本水平能够从根本上降低家庭陷入相对贫困的概率。上述实证结果与现有研究可以证实,人力资本水平是农村产业融合发展影响家庭相对贫困的重要机制之一,由此,假设4得以验证。

(四)互联网普及

本文将“家庭是否通过电脑或手机使用互联网”作为互联网普及的代理变量进行机制检验。如表6列(7)和列(8)所示,农村产业融合发展对互联网普及的回归系数为0.005,在1%的水平上显著,且工具变量回归结果仍显著为正,这说明农村产业融合发展可以显著提高家庭使用互联网的概率,进而推动互联网普及。互联网等基础设施建设为农村产业融合发展带来的又一项福利改善,通过将高新技术应用于各项农村生产经营活动并推进电子商务发展,可以实现效率提升和产品增值。互联网普及也可以通过提高农户信息能力、拓宽社会资本渠道和改变思想观念等间接方式提高家庭增收能力。冀县卿等[30]研究发现,互联网嵌入可以有效提高家庭开展社会经济活动的可行能力,减弱获取就业信息、金融信息、交易信息和政务信息过程中的信息不对称程度,降低生产经营、市场交易、就业创业中的信息谈判及执行成本,进而拓展家庭缓解多维相对贫困的能力和路径。上述实证结果与现有研究可以证实,互联网普及是农村产业融合发展影响家庭相对贫困的重要机制之一,由此,假设5得以验证。

六、研究结论和政策建议

目前,我国正处于由巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴转变的过渡期,也处于推进农村一二三产业融合发展和建立农村现代化产业体系的关键期,理解农村产业融合发展与相对贫困治理间的关联和作用机制对我国全体人民共同富裕目标的实现具有重要意义。鉴于此,在梳理农村产业融合发展的制度背景和融合模式的基础上,本文在地级市层面构建农村产业融合发展指数,并结合2012年、2014年和2016年中国劳动力动态调查数据的微观农户数据进行实证分析,主要得出以下结論:其一,在控制家庭、个人、村庄和城市特征的基础上,农村产业融合发展会显著降低家庭陷入相对贫困的概率,且这一结论在进行了工具变量回归和一系列稳健性检验后仍成立。其二,农村产业融合发展对家庭相对贫困的影响呈现出异质性特征,非农经济比重高的城市、具有良好道路状况的村庄、高农业收入占比和高受教育水平的家庭,农村产业融合发展对家庭相对贫困的抑制效果更为显著。其三,机制分析结果表明,农村产业融合发展可以通过提升农业生产效率、促进非农参与、提高人力资本水平和加快互联网普及四个渠道减缓家庭相对贫困。

基于上述研究结论,笔者提出如下政策建议:

第一,落实各项扶持和试点政策,推进农村产业融合发展。现阶段,我国农村产业融合发展虽取得积极成效,但仍呈现出发展水平低和地区差异大等初级阶段特征,体制和环境条件是关键障碍之一。城乡资源要素流动存在诸多堵点,资金、技术和人才无法持续稳定向农村汇聚,进而难以形成良性循环发展态势,阻碍农村产业融合发展进程。政府应加强农村产业融合发展规划引导,并密切关注各项财政税收、金融保险、用地制度、基础设施建设和科技人才培训等相关扶持政策的落地情况,切实破除地区要素制约障碍,打破部门分割和行业垄断,为产业融合发展提供适宜优良的外部条件和政策环境。同时,也应积极组织先进发展经验的交流分享和学习,从整体上提高农村产业融合发展水平,下好全国农村产业融合发展“一盘棋”。

第二,以农村产业融合发展为抓手建立现代乡村产业体系,助力实现乡村振兴和共同富裕。乡村振兴,产业为要,政府应充分挖掘农村潜在资源、生态和文化的多元价值及功能,深化农业供给侧结构性改革,培育新产业新业态新模式,拓宽农村经济发展思路和空间。推进农村产业融合示范园建设,鼓励新型职业农民和新型农业经营主体发挥示范带动作用,为农村经济引入现代工业标准和服务业人本理念,依托市场导向发展全产业链模式,推进一产往后延、二产两头连、三产走高端,逐步建立起集食物保障、原料供给、资源开发、生态保护、经济发展、文化传承、市场服务等产业于一体的复合型发展体系。

第三,加强产业融合宣传和培训,鼓励更多农户参与其中。农村产业融合发展理念的实施依托于需求侧结构升级和现代化产业设施普及,而农户由于信息不对称和人力资本不足的限制对新生事物的了解和认可度偏低,难免对农村产业融合发展持观望态度。因此,政府应加强农村产业融合不同发展模式的宣传和普及工作,搭建信息化服务和创业孵化平台,积极组织农户尤其是低收入弱势群体参与技能培训并利用自身优势切实参与农村产业融合发展。

第四,完善利益联结机制,保障农户财产权益。现阶段,农村产业融合主体间利益分配多以农产品买卖、土地租赁、劳动力雇佣为主,分红型、股权型利益联结形式还比较少,导致乡村产业升级的大部分增值收益无法留在农村,也无法真正惠及农户。政府应遵循将产业振兴红利更多留在农村的原则,加大对“订单收购+分红”“农民入股+保底收益+按股分红”等紧密型利益联结机制的鼓励和补偿,加强规则约束和违约处罚,维护健康有序的产业融合发展氛围。

参考文献:

[1] PENEDER M. Industrial structure and aggregate growth[J].Structural change & economic dynamics,2003,14(4):427-448.

[2] 吕开宇,施海波,李芸,等.新中国70年产业扶贫政策:演变路径、经验教训及前景展望[J].农业经济问题,2020(2):23-30.

[3] 王立剑,叶小刚,陈杰.精准识别视角下产业扶贫效果评估[J].中国人口·资源与环境,2018(1):113-123.

[4] 李晓龙,陆远权.农村产业融合发展的减贫效应及非线性特征——基于面板分位数模型的实证分析[J].统计与信息论坛,2019(12):67-74.

[5] 李云新,戴紫蕓,丁士军.农村一二三产业融合的农户增收效应研究——基于对345个农户调查的PSM分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(4):37-44.

[6] 朱桂丽,洪名勇.农村产业融合对欠发达地区农户收入的影响——基于西藏532户青稞种植户的调查[J].干旱区资源与环境,2021(1):14-20.

[7] 李晓龙,冉光和.农村产业融合发展如何影响城乡收入差距——基于农村经济增长与城镇化的双重视角[J].农业技术经济,2019(8):17-28.

[8] 齐文浩,李佳俊,曹建民,等.农村产业融合提高农户收入的机理与路径研究——基于农村异质性的新视角[J].农业技术经济,2021(8):105-118.

[9] 王乐君,寇广增.促进农村一二三产业融合发展的若干思考[J].农业技术经济,2017(6):82-88.

[10] 檀学文.走向共同富裕的解决相对贫困思路研究[J].中国农业经济,2020(6):21-36.

[11] 杨晶.农业收入增长对农村贫困的影响[J].统计研究,2015(1):110-111.

[12] 郭军,张效榕,孔祥智.农村一二三产业融合与农民增收——基于河南省农村一二三产业融合案例[J].农业经济问题,2019(3):135-144.

[13] 孙伯驰,段志民.非农就业对农村家庭贫困脆弱性的影响[J].现代财经(天津财经大学学报),2019(9):97-113.

[14] 余少祥.人力资本在反贫困中的效用:理论模型与实证分析[J].中国政法大学学报,2020(2):5-16.

[15] 黄祖辉,刘桢.资本积累、城乡收入差距与农村居民教育投资[J].中国人口科学,2019(6):71-83.

[16] 程名望,张家平.互联网普及与城乡收入差距:理论与实证[J].中国农村经济,2019(2):19-41.

[17] 赵浩鑫,唐根年,洪晨翔.农村互联网发展的减贫效应分析[J].统计与决策,2019(19):96-99.

[18] 江泽林.农村一二三产业融合发展再探索[J].农业经济问题,2021(6):8-18.

[19] 高鸣,魏佳朔.收入性补贴与粮食全要素生产率增长[J].经济研究,2022(12):143-161.

[20] 吕越,邓利静.全球价值链下的中国企业“产品锁定”破局——基于产品多样性视角的经验证据[J].管理世界,2020(8):83-98.

[21] 张林,罗新雨,王新月.县域农村产业融合发展与农民生活质量——来自重庆市37个区县的经验证据[J].宏观质量研究,2021(2):100-113.

[22] 曹祎遐,黄艺璇,耿昊裔.农村一二三产融合对农民增收的门槛效应研究——基于2005—2014年31个省份面板数据的实证分析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019(2):172-182.

[23] 孙久文,夏添.中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析[J].中国农村经济,2019(10):98-113.

[24] SAM A,PAUL N. Rural roads and local economic development[J].The American economic review,2020,110(3):797-823.

[25] 杜伟,杨志江,夏国平.人力资本推动经济增长的作用机制研究[J].中国软科学,2014(8):173-183.

[26] 杨国涛,张特,东梅.中国农业生产效率与减贫效率研究[J].数量经济技术经济研究, 2020(4):46-65.

[27] 周力,邵俊杰.非农就业与缓解相对贫困——基于主客观标准的二维视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020(4):121-132.

[28] 宋嘉豪,吴海涛,程威特.劳动力禀赋、非农就业与相对贫困[J].华中农业大学学报(社会科学版), 2022(1):64-74.

[29] 斯丽娟.家庭教育支出降低了农户的贫困脆弱性吗?——基于CFPS微观数据的实证分析[J].财经研究,2019(11):32-44.

[30] 冀县卿,王兴锋,王琢.互联网嵌入、农户多维相对贫困与共同富裕[J].江海学刊,2023(1):120-126.Rural Industrial Convergence and Governance of Relative Poverty

CHEN Fei1,2,LI Ling2

(1. Economic and Social Development Research Institute, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China;2. College of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Summary:Industrial revitalization is a strong driver of agricultural modernization and a key engine for consolidating and expanding the achievements made in poverty alleviation and advancing rural revitalization. However, the development of rural industry is still faced with the realistic dilemma of weak foundation and insufficient dynamism. How to solve the difficulties of industrial development and establish a long?term governance mechanism for relative poverty has become an important reform task. In view of this, this paper sorts out the development path and background of rural industrial convergence, constructs the index system of rural industrial convergence at the city level, and combines the micro data of China Labor?force Dynamics Survey in 2012, 2014 and 2016. The effects and mechanisms of rural industrial convergence on household relative poverty are analyzed by using the two?way fixed effects model and instrumental variable estimation.

It is found that rural industrial convergence can significantly reduce the probability of households falling into relative poverty, and this conclusion is still valid after the robustness tests. Further mechanism analysis shows that rural industrial convergence can significantly improve the agricultural production efficiency and non?agricultural participation of households, improving the level of human capital and the Internet penetration rate, in line with the relative poverty “three?pillar” governance strategy of “economic growth, development capacity and social security.” Heterogeneity analysis shows that rural households with a higher proportion of non?agricultural economy in the city, a larger proportion of hardened roads in the village, a higher proportion of family agricultural income and a higher level of education are more likely to get rid of relative poverty through rural industrial convergence.

Compared with previous literature, this paper quantifies the current situation of rural industrial convergence in prefecture?level cities on the basis of sorting out its context, and explores the theoretical mechanism of its impact on family relative poverty. This paper empirically examines the causal logic of them from the perspective of micro families, and further discusses the heterogeneous effects of rural industrial convergence on the relative poverty of households with different characteristics based on regional and household heterogeneity.

The conclusion confirms the prominent role of rural industrial convergence development mode in consolidating and expanding the achievements of poverty alleviation and alleviating relative poverty to some extent, which helps the government departments to formulate more targeted development plans under the goal of building a modernized economic system and for post?poverty alleviation work, promote the implementation of support and pilot policies related to rural industrial convergence, guide and ensure that various mechanisms for linking the interests of agricultural households and enterprises play their role, and guide more rural households to participate and share the dividends of industrial development, so as to achieve common prosperity at an early date.

Key words:rural industrial convergence; governance of relative poverty; common prosperity

(责任编辑:徐雅雯)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.05.010

[引用格式]陈飞,李玲. 农村产业融合发展与家庭相对贫困治理[J].财经问题研究,2023(5):114-128,封三.

收稿日期:2023?03?15

基金项目:国家社会科学基金重大项目“就业优先、稳定和扩大就业的推动机制与政策研究”(21ZDA099);国家自然科学基金面上项目“依托强化农地产权推进农村经济转型的理论解构、实证检验与路径选择”(72273018);教育部人文社会科学研究项目“农村产业融合发展与相对贫困治理的逻辑关联、实证检验及推进路径研究”(22YJA790005);辽宁省社会科学规划基金项目“可持续生计框架下新型城镇化对农村多维相对贫困的影响效应与对策研究”(L21CJY007)

作者简介:陈 飞(1973-),男,吉林长春人,教授,博士,博士生导师,主要从事数量经济和农业经济问题研究。E?mail:cfei2000@163.com

李 玲(1998-),女(满族),河北唐山人,博士研究生,主要从事农业经济研究。E?mail:liling199812@163.com

1 工具变量估计中,第一阶段结果是内生解释变量(农村产业融合发展指数)对工具变量(所在省份其他城市的农村产业融合发展指数均值)的回归,其他解释变量均已控制,回归系数为0.434,且在1%的水平上显著。识别不足检验使用Kleibergen-Paap rk LM统计量,弱工具变量检验使用Cragg-Donald Wald F统计量,检验结果均拒绝原假设,说明不存在识别不足和弱工具变量问题。