重构小学数学结构化单元整体教学的路径

邹伟

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调在教学中要重视对教学内容的整体分析,帮助学生建立能体现数学学科本质、对未来学习有支撑意义的结构化的数学知识体系。学生的认知结构是由数学知识结构内化而来的,所以塑造良好数学认知结构的物质基础就是有效的数学知识结构。小学数学单元整体教学设计就是要把数学学科的知识结构转化为学生头脑里的认知结构。教师要以单元中起统摄作用的关键概念和数学思想为核心,将单元离散的、断裂的知识点进行梳理、归纳和整合,让知识呈现整体结构和体系,重新划分教学时序与进程,启发和指导学生理解数学知识,逐步内化为学生自我的认知结构。下面以 “长方体和正方体”单元为例,谈谈怎样运用单元整体教学设计,重构小学数学结构化教学。

一、学习主题一致性分析

“长方体和正方体”属于“图形的认识与测量”内容,具体涵盖长方体的认识和测量两个主题内容,两者之间具有密切关联,具有本质的一致性特征。

(一)图形的认识一致性分析

图形的认识指的是舍弃现实世界中的具体实物的物质属性,将其抽象成几何体,甚至舍弃其空间的延伸,抽象成几何图形。图形的认识主要研究图形的抽象和图形的特征。图形的认识离不开图形的抽象。图形的抽象实质是在现实空间根据物体的特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体,得到研究的对象的过程,学生通过图像的抽象和想象可以实现三维立体与二维平面间的转化,发展空间观念。图形的特征实质是研究图形的要素和各要素之间的关系。

长方体和正方体的认识包含长方体和正方体的特征及展开图两项内容。教师要使学生经历长方体和正方体的直观抽象过程,认识面、棱、顶点及长、宽、高(或棱长)各要素和各要素之间的关系;在认识长方体的特征基础上认识长方体、正方体的展开图并根据展开图想象出相应的立体图形。因此,长方体认识的内容核心是长方体的特征。学生经历图形的认识可以进一步增强几何直观,发展空间观念。

(二)图形测量的一致性分析

测量是对图形某种几何属性的量化,本质是确定图形的大小,是用“数+单位”进行量化表达的过程。“长方体和正方体的测量”包含理解体积和容积的意义、统一度量体积单位的必要性、体积和容积单位、体积和容积单位间换算及面积、体积的计算。可以理解为度量的意义、度量的单位、度量的计算,实质都是先确定一个度量单位,再数有多少个度量单位的过程。因此,图形测量的核心概念是度量。学生在经历理解度量意义和统一度量单位的过程中逐步发展量感,在经历表面积和体积的推导和计算过程中则进一步发展推理意识。

(三)图形的认识与测量一致性分析

图形的认识与测量是从图形的定性描述到定量刻画,从图形的直观感知到图形度量认知的过程。图形的认识是对物体形状的抽象图形进行表示,重点是认识图形的特征。对图形特征的把握直接影响图形测量的学习。图形的测量离不开对图形的认识,图形测量的过程与结果都与具体图形的特征密切相关。新课标在第三学段图形的认识与测量的教学提示中明确指出,引导学生通过对立体图形的测量,从度量的角度认识立体图形的特征。度量是图形认识和测量的核心,图形的认识是研究度量对象的过程,图形的测量是图形量化的结果。

长方体和正方体特征的学习是长方体和正方体度量意义、单位及计算学习的前提,学生立足度量的意义、单位及计算可以加深对图形特征的理解。具体而言,学生掌握了棱和面的特征将有助于长方体和正方体展开图的认识,为表面积、体积的理解和计算提供了基础。因此,图形的认识与测量的概念核心是度量。学生经历长方体和正方体的认识和测量探究过程,可以进一步形成量感、空间观念、几何直观和推理意识(如表1)。

二、单元整体教学内容分析

“长方体和正方体”属于“图形与几何”领域中“图形的认识与测量”学习主题。图形的认识主要研究图形的抽象和图形的特征。图形的认识要求包括两个方面:一是对图形自身特征的认识;二是对图形各要素之间、图形与图形之间关系的认识。教材对于长方体和正方体的认识分两个阶段進行编排。

第一阶段是在一年级上册的初步认识,主要是直观感知,通过实物和模型学会直观辨认长方体、正方体、圆柱、球等立体图形,形成初步的空间观念。第二阶段是六年级上册“再”认识,重点是理性分析、刻画特征,能依据特征来判断,能够做出图形框架或模型并想象图形的样子。图形的测量是对图形的定量研究,本单元中涉及的图形的可测量属性包括表面积、体积。

新课标指出,空间与几何领域承载的最重要价值就是培养学生的空间观念。而空间观念主要是指对空间物体或图形的形状、大小及位置关系的认识。能够根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体,想象并表达物体的空间方位和相互之间的位置关系,感知并描述图形的运动和变化规律。空间观念有助于理解现实生活中空间物体的形态与结构,是形成空间想象力的经验基础。

一个抽象,两个想象,两个描述,聚焦了培养空间观念的方法和路径。教材选择长方体和正方体作为学生认识立体图形的起点,符合数学知识本身发展的逻辑顺序,符合学生的认知规律,有利于学生更好地以数学的眼光观察和了解周围世界,形成初步的空间观念,同时,也为进一步学习其他立体图形打下坚实的基础。

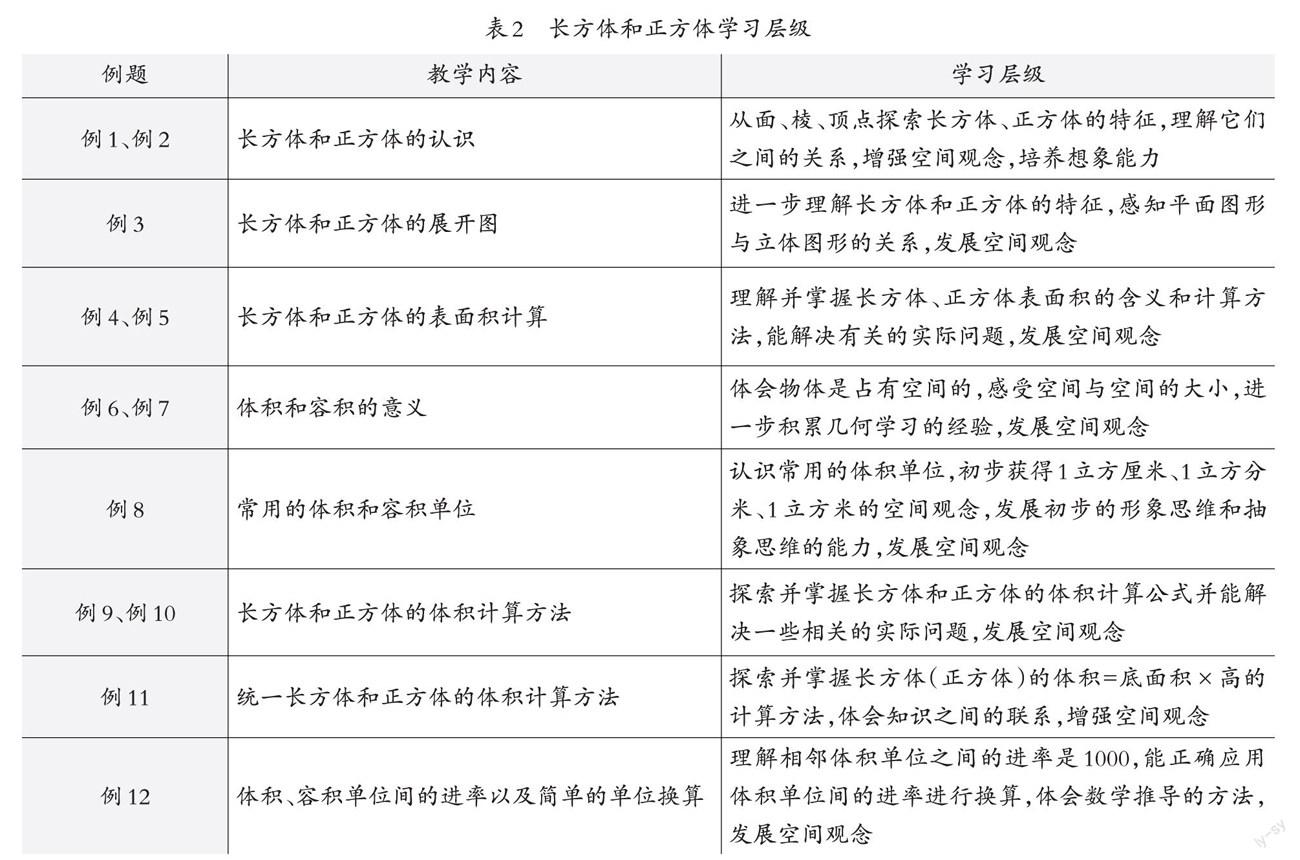

从数学教学内容看,本单元分两个板块编排:一是长方体和正方体认识,主要是研究图形的特征;二是长方体和正方体的测量,主要是度量的概念(体积、容积的概念)、度量单位及换算(体积容积的单位),和度量的计算(表面积、体积)。笔者通过分析单元学习内容,制定如下学习层级(如表2)。

三、关键内容教学分析

(一)关键内容

一是长方体和正方体单元的关键内容:长方体和正方体的特征,体积(容积)的意义以及长方体和正方体的体积。

二是长方体和正方体认识的关键内容:长方体和正方体的特征,知道长方体和正方体的面、棱、顶点以及长、宽、高(或棱长)的含义,明确棱的长度决定面的大小,从而掌握长方体和正方体的基本特征。

(二)教学分析

1.在单元中的地位

长方体和正方体的认识,让学生从认识平面图形到认识立体图形,是学生空间观念发展的一次飞跃,而长方体和正方体是由长方形和正方形围成的,是最基本、最常见的立体图形。因此,长方体和正方体的认识是学生认识立体图形的起点,也为后面学习长方体、正方体的表面积和体积奠定知识基础。

2.学生的前概念

低年级学生已经初步认识长方体和正方体,能够辨别长方体和正方体;中年级学生已经理解并掌握平面图形的特征以及其周长和面积的计算方法,并认识常用的长度单位和面积单位。学生对长方体和正方体的认识以整体感知为主,对“点、线、面”的特点并不是十分清楚,有些学生认知层次仍停留在半直观、半抽象的状态。对图形基本要素的认知中,学生对面的关注度最高,其次是线,再次是点。而六年级的学生的认知顺序正处于“面—线—点”的时期。调研中发现,学生能够自觉地从长方体棱、面、顶点的数量进行分析,但是缺少各要素关联的分析,学生的空间观念需要进一步培养。

四、关键课时教学设计

(一)初步感知,建立表象

学生齐读课题:长方体和正方体的认识。

师:长方体和正方体形状的物体在生活中随处可见。瞧,屏幕中哪些物体是正方体形状,哪些物体是长方体形状(学生结合实际物体指认)?

师:生活中还有哪些物体是正方体或长方体形状的?

生:快递包装盒既有长方体又有正方体。

师:指认长方体和正方体我们早在一年级就学过,今天我们来进一步认识它们。

(二)多元感知,认识长方体的特征

1.切物成体,认识长方体的要素

师:老师这里有一个土豆,我们把它切成一个长方体。请你用数学眼光观察,沿着竖直的方向切一刀下去,此時产生一个——平面(板书面)。

师:把平面向下,再竖直切一刀,此时你有什么新的发现?

生:又产生一个新的面和一条边。

师:这条边在哪里?请指出来。它是怎么产生的?

生:在两个面相交处。

师:像这样,两个面的相交线叫作“棱”(板书棱)。

师:继续切第三刀,此时你又有什么新的发现?

生:又产生了一个新的面,两条新的棱,还多了一个点。

师:这个点在哪里?请指出来。这个点是有几条棱相交而成的?

生:在三个棱相交处。

生:像这样,三条棱相交的点叫作“顶点”(板书顶点)。

师:如果继续这样再切三次,就会切成一个长方体。

2.用眼观察,整体感知要素的数量

师:我们在切长方体的过程中,认识了长方体的各部分名称。请拿出准备的长方体物体,先独立看一看、数一数长方体分别有几个面,几条棱,几个顶点,然后和身边同学交流你是怎么数的。

生:长方体有6个面,12条棱,8个顶点。

师:长方体有6个面,你能利用你手中的长方体数给大家看看吗?12条棱,8个顶点呢?

3.动手操作,认识长方体各要素间的关系

(1)搭一搭,探究棱和棱、棱和顶点之间的关系

师:请拿出材料盒,选择合适的材料,4人一小组搭一个长方体,看看长方体还有什么特征。

学生每4人一个小组,各准备一个材料盒,里面有若干根小棒和接头。

【活动要求】

搭一搭:小组合作搭一个长方体的框架。

数一数:搭建长方体一共用了多少根小棒?有几种颜色?分别是多少根?

看一看:相同颜色的小棒摆放的位置和长短之间有什么关系?棱和顶点之间有什么关系?

学生动手操作,小组讨论,全班交流。

师:搭建长方体一共用了多少根小棒?颜色和数量上你有什么发现?

生:有3种颜色的小棒,每种颜色各有4根,一共有12根小棒。

师:相同颜色的小棒摆放的位置和长短之间有什么关系?

生:相同颜色的棱位置是相对摆放的,它们的长度相等。

师:除此之外你还有什么发现?

生:不同长度的三条棱交于同一个顶点。

师:通过搭小棒我们知道长方体有12条棱,可以分为三组,相对的棱相等,三条棱交于一个顶点。

(2)补一补,探究面与面之间、面和棱之间的关系

师:现在给搭建好的长方体补上面,请选择合适的面补一补,你是怎么选择的?

生:一共需要6个面,根据棱的长短确定面的大小。

师:相对的面之间有什么关系?

生:相对的面相同。

师:你是怎么知道的?

生:棱相等,面相同。

师:在补面的过程中,长方体的面之间、面和棱之间有怎样的关系?

生:相对的面相等,面和棱之间有密切的关系,棱的长短关系决定面的大小关系。

师:回顾刚才探究的过程,关于长方体的特征你知道了哪些?

生:我不仅知道了长方体面、棱、顶点的数量分别是6个面,12条棱,8个顶点;还知道了长方体面之间、棱之间、面和棱之间的关系。也就是长方体相对的面相等、相对的棱相等,因为相对的棱相等,所以相对的面也就相等。

4.动脑想象,发展空间观念

师:我们把搭建的长方体画在图纸上。如果擦掉一条棱,你还能想象出原来长方体的样子吗?再擦掉一些呢?接着擦下去,只保留这样3条棱呢?

生:可以在头脑中对长方体进行还原。

师:仔细观察这三条棱在位置上有什么特点?

生:相交于一点。

师:像这样相交于同一个顶点的三条棱的长度,水平方向的分别叫作长、宽,竖直方向的叫作高。

(三)自主迁移,认识正方体

1.变换图形,丰富图形的认知

师:在操作中我发现有的同学搭出了一个特殊的长方体。请你说一说你是怎样搭成这个长方体的?比较一下,这个特殊长方体和刚才的长方体之间有什么相同点和不同点?

生:相同点是这种长方体也有12条棱,6个面,8个顶点。相对的面相同和相对的棱相等。不同点是其中上下底面的8条棱相等,竖直方向的4条棱相等;其中上下2个底面都是相同的正方形,前后、左右4个面都是相同的长方形。

师:你是怎样知道上下8条棱相等,竖直方向的棱相等的?面呢?

生:我们可以结合操作过程说明棱之间、面之间、棱和面之间的关系。

2.再次变换,认知正方体的特征

师:现在把长方体变化一下,有什么发现(多媒体动态演示逐渐变短)?

生:是正方體。正方体有6个面,12条棱,8个顶点。12条棱都相等,6个面都相同。

师:你是怎么发现的?

生:12条相等的棱统一叫棱长,正方体的棱长都相等,所以6个面都是相同的正方形。

师:对比长方体和正方体的特征,你认为它们之间有怎样的关系?

生:正方体是特殊的长方体。

师:如果在这样一个集合圈里表示长方体,正方体怎样表示?

学生画集合图如下:

(四)借助想象,发展空间观念

1.想象猜物

教师出示练习:请根据长、宽、高的数据,想象它是什么物体。

(1)长24厘米,宽17厘米,高0.7厘米

A. 《新华字典》 B. 数学书 C.文具盒

(2)长10米,宽2.5米,高3米

A. 教室 B. 公共汽车 C.立式空调

(3)棱长是6厘米的正方体

A. 魔方 B. 粉笔盒 C.骰子

2.立面成体

教师出示练习:一个长6 cm,宽4 cm的长方形,把它向上平移5 cm,你能想象出平移后的立体图形是什么形状吗?

综上可以看出,单元整体教学设计有利于优化学生学习方式,可以将单元零散的知识点串成有序的知识链,织成紧密的知识网;有利于提升学生结构化思维能力,基于联系观的单元整体教学可以促进学生思维的深刻性,拓展思维的广度;有利于提升学生数学核心素养,通过积极沟通已学旧知,整合单元知识网络,以此促进知识结构和学生认知结构的重建。

课题项目:本文系江苏省中小学教学研究第十四期立项课题“具身认知视域下小学数学隐喻性表征的实践研究”研究成果。课题编号:2021JY14-L210。

(责任编辑:杨强)