香港人的来处

叶德平

香港从来都是一个流动的都市,往昔如是,今日如是。这种流动性,让香港文化充满着混杂性,既混合了中与西,也糅合了昔与今,形成一种独特而不纯粹的文化特征。因此,要认识香港文化并不容易,多元的族群就是一个绝佳的窗口。

据香港特区政府统计处《2021年人口普查》显示,香港约91.6%的人口都是汉族华人,所以香港其实算是一个“单一种族社会”。而从语言角度切入,这群“汉族华人”又分属汉族的不同民系。除广州话及普通话外,香港人最常用的三种方言是客家话、福建话及潮州话,其次是四邑话和上海话。可想而知,广府人、客家人、福建人和潮州人是香港人群的主要组成部分。

这个结果正好跟香港早期四大民系的历史状况大致吻合。19世纪,洋人传教士欧德礼从德国不远万里来到香港,这个“中国通”对香港表现出极大的研究热情,调研并出版了《欧洲在中国》。书中,他把居于香港岛和九龙的华人分成3个族群:本地人、客家人和福佬。时任港英政府高官骆克在《香港殖民地展拓界址报告书》中,则以语言为分类准则,把香港华人划分为3个族群:本地人、客家人与疍(音同蛋)家人。

欧德礼和骆克口中的“本地人”指的是谁?

这要从清廷的移民政策讲起。在清顺治十八年(1661年)、清康熙三年(1664年)与清康熙十八年(1679年),清廷曾三次颁下“迁界令”,令包括香港在内的沿海地区居民内迁三十里。在三次“迁界令”下,香港人口几乎被掏空。虽然清廷在康熙二十二年(1683年)宣布“展界”,安排这群人返回香港,但很多人已经回不来了,有的在内陆落地生根,有的客死他乡。

为了充实香港,好好开垦这片土地,清廷又颁布开恳奖励令,从粤北、赣南以及东江流域一带招揽了一些客籍人士。就这样,在这些客家“新移民”迁入后,原本定居在这片土地上的人被视为“本地人”。比如,当时的嘉庆版《新安县志》,就将客家人建立的村庄,严格记入“官富司管属客籍村庄”内,以示与本地人村落的不同。

所以,历史上,本地人先于客家人移居香港。像新界的“五大氏族”——锦田邓氏、新田文氏、上水廖氏、上水侯氏和粉岭彭氏,早在宋元时期就来到了香港。这些本地人说“围头话”,择平原而居,以耕地为生,“抢占”了香港最适合居住的地盘。等到客家人迁到香港时,就只能选择次一级的丘陵地带了。

如今的香港由香港岛、九龙和新界三部分组成。香港岛和九龙被清政府割让给英国后,因为两地空间有限,1898年6月9日,英国又逼迫清政府签署《展拓香港界址专条》,租借九龙界限街以北、深圳河以南的土地,这一片新获得的土地被英国人命名为“新界”。从17世纪到19世纪末,本地人和客家人至少已经在新界生活了两个世纪,是地道的原住民,英国人称这些居住在新界的本地人和客家人为“新界原居民”。

值得一提的是,虽然当时已经有不少福佬和疍家人辗转到香港谋生,但这些后来者基本上以捕鱼为生,居于艇上,没有在新界形成村落。因此,英国人在统计新界原居民时,并未将疍家人和福佬纳入,他们后来获得的权益也比本地人和客家人要少。

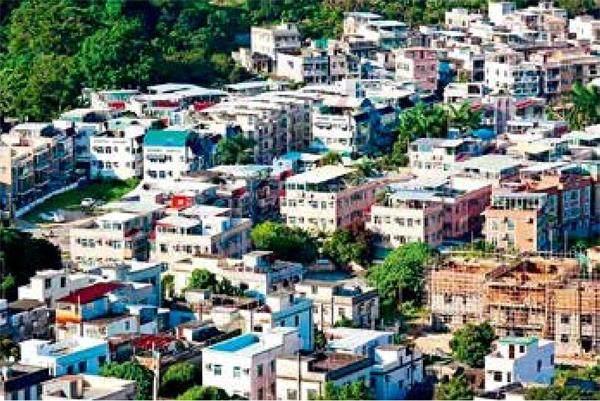

举一个典型的例子,1983年,港英政府地政总署编印了《新界认可乡村名册》,名册上罗列了636座受认可的新界原居民乡村。港英政府规定,只有父系源自这些受认可的新界原居民乡村的男性村民,才有权一生一次在村内免地价兴建“新界豁免小型屋宇”,即广为人知的香港“丁屋”。

在新界的乡间,至今能看到一栋栋静静矗立的丁屋。如果说,香港带给你车水马龙、灯红酒绿的都市想象,这些丁屋则展示了香港的另一面——传统与内敛。每栋丁屋面积不大,占地面积最多为700平方英尺(约65平方米),楼高一般为3层。与丁屋常常一起出现的还有那些古老的“围村”,为了保护村落,这些本地人和客家人的父辈们建起石墙,把村子围得只剩一个圍口。

福佬和疍家人当然没有这样的待遇。他们早期都以捕鱼为生,主要居住在香港岛附近。比如,1841年的《香港宪报》就显示,当时香港岛上总人口为7450人,其中有2000人居住在艇上,这2000人以疍家人为主,占了全香港岛人口逾1/4。

1911年港英政府的人口普查数据也显示,福佬和疍家人主要聚居在南部的香港岛上。显然,香港岛面积虽比新界小得多,但海岸线绵长、蜿蜒曲折,是一个打鱼的好地方。

香港丁屋。

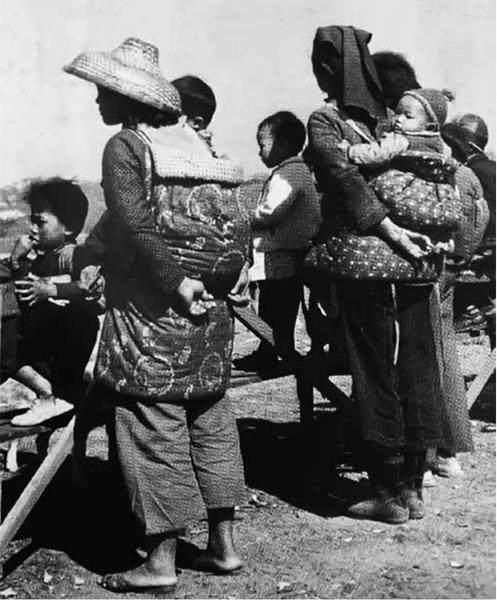

1901年香港新界的百姓。

香港围村。

劳作中的客家妇女。

疍家妇女(左)與客家妇女(右),疍家帽至今仍是疍家人的文化标志。

福佬和疍家人皆喜食海鲜,将打来的鱼晾制成鱼干。

相比疍家人,福佬的界定更为清晰。福佬,又称鹤佬,早期的福佬包括福建人、潮州人和海陆丰(今广东省汕尾市)人,但真要溯源,这些人都是从福建漳州、泉州等闽南地区一路漂泊过来的,语言也都属于闽南语系。由于闽南语的“福”字发音与粤语的“鹤”字发音相近,“佬”在粤语中解作“人”,所以这群祖籍福建或者出发自福建的人,就被称为福佬或鹤佬了。

闽南语就像是一个烙印,一经学会,几乎磨不掉。就拿我自己来说,我祖籍是福建省南安市,即今日广义的泉州地区,在大约两岁时,我跟随母亲来到香港。那时候,祖父母、父母都说闽南语,我们的生活圈子也限于一群初来港不久的福建乡亲间,所以从牙牙学语时,我讲的就是闽南语。后来因为要在香港上幼儿园,我又开始学习粤语,看香港本地的电视、动画片,一句一句模仿。

在我的印象中,哪怕我八九岁时完全学会了粤语,说话时还是带有乡音,会不自觉地用一些闽南词语和量词。我身边不少读完小学后才来到香港的朋友,他们无论怎样学习粤语,长大后也多少带一点闽南口音。当然,拥有语言的记忆未尝不是一件好事,我在大学进行“香港四大民系”研究时,发现所有的潮州语和海丰话我基本上都能听懂,谁让我们的祖辈都属于福佬呢!

不过,随着福建人和潮州人在香港的政治经济地位越来越重要,这两群人被单独称呼为“福建人”或“潮州人”。现在香港人说福佬,所指的已不是当初那群人,而是指代那些来自广东省汕尾市海丰县和惠州市惠东县、操着海丰话的人。

至于疍家人的情况,要复杂得多。疍家人有个更江湖的名字——水上人,他们和早期的福佬一样,以船为家、捕鱼为生,也是贩盐、跑船运输的行家里手。由于长期在水上漂泊,他们也被称为“海上的吉卜赛人”。“出海三分命,上岸低头行”,就是早期疍家人捕鱼为生的真实生活写照。香港有名的富豪霍英东就是疍家艇户出身,其祖父往返于港澳间运输货物,霍英东的两个叔叔因水难身亡。

疍家人这个名称的来源,据说也与他们的生活紧密相关。“疍”怎么念?很多人一看见这个字就蒙了。有学者考究说,“疍”通“蛋”,因为他们居住的舟楫外形如蛋,漂浮于水面;还有人说,疍家人用蛋来代缴纳赋税;也有人认为疍家人是“白水郎”,即古越族的后代……种种说法,不一而足。发展到后来,又衍生出“福州疍民”和“广东疍家”,涉及的方言更是五花八门,包括福州话、闽南语和粤语。因此,要想清楚地区分他们,极不容易。

但简单来说,香港的疍家人主要来自两广沿海和西江流域一带,所用的方言是疍家语,在口音上与粤语较为接近,属于粤语的分支。关于这种语言,还有一则有趣的传闻——当年英国殖民者于香港仔海湾登陆,向渔民打听此为何处。疍家人用土话答了,英国人也就稀里糊涂用英文标译成了“Hong Kong”。自此,香港的英文名一直沿用至今。