动态能力视角下政府数字化转型的影响机制

汤志伟 韩啸

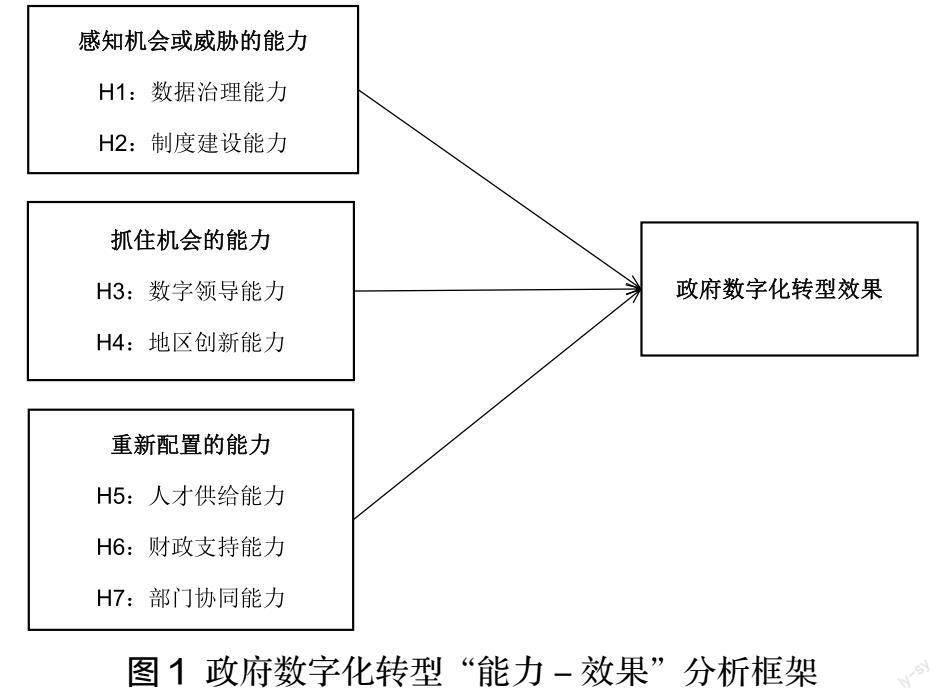

摘要:现有研究鲜有深入分析能力对政府数字化转型的影响机制。本文引入动态能力理论,通过混合研究设计检验不同能力对政府数字化转型的作用,剖析不同能力及其组合的具体影响。首先,本文通过固定效应模型分析发现,数字领导能力、数据治理能力与部门协同能力等七项能力均显著正向影响政府数字化转型效果。其次,使用定性比较分析法发现不同的能力组合推动高水平政府数字化转型的实現路径,即高位推动型、协同创新型与生态系统型。

关键词:动态能力;政府数字化转型;面板数据;条件组态;混合研究方法

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)02-0102-12

在当前国家治理体系和治理能力现代化战略中,依托信息技术提升治理效能越来越受到政府部门青睐。从2019年10月党的十九届四中全会首提“数字政府建设”到2022年6月国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,经由政府数字化转型实现治理现代化,已然达成共识。在这场全国性实践中,各级政府花费巨资引进各类技术,寄希望于通过技术应用实现对传统组织的升级再造。然而,先进技术并不一定带来政府数字化转型成功,还有可能引发技术增负[1]、数字形式主义[2]、技术效率悖论[3]等问题。既有研究倾向于从结构主义的视角对政府数字化转型的影响因素进行阐述,忽视了数字化转型内嵌于服务型政府建设之中[4],地方政府面对“复式转型”容易因能力不足而产生行动偏差这一问题。从实践来看,政府数字化转型是一个迭代解决现实问题的过程[5]2,技术应用只是“表”,通过技术同化、流程再造等实现组织形态变革才是“里”。因此,探寻地方政府是否具备支撑目标实现的能力,以及不同的能力配置策略是否会产生差异化效果,有助于深入理解政府数字化转型的内在机制。为此,本文以动态能力理论为基础,提出分析框架。通过固定效应模型对110个城市2018-2021年间的面板数据进行分析,识别出各项能力的净效应;然后,使用模糊集定性比较分析法对不同能力组合的复杂非线性互动进行分析,以判断其联动匹配效应。

一、文献综述

为应对VUCA时代产生的“棘手问题”,许多国家相继推出政府数字化转型方案。美国发布《数字政府服务》《数字政府:构建一个21世纪平台以更好地服务美国人民》,英国出台《政府转型战略(2017—2020)》,加拿大发布《数字加拿大150(2.0版)》,新加坡发布《智慧国家2025》。如何推动政策方案落地实施成为研究重点,学界围绕政府数字化转型中的阻碍因素、促进因素与逻辑机制展开研究。

(一)政府数字化转型的阻碍因素

政府数字化转型具有复杂性、系统性和长期性等特征,容易受到技术升级、领导换届、法律规制和预算削减等因素影响[6]。来自挪威的案例发现,虽然政府数字化转型离不开公私合作,但在该过程中政府出现过度依赖私人供应商、缺乏技术认知、缺少沟通交流、领导力不足等问题,从而导致政府数字化转型失败[7]。本文基于中国案例分析发现,在政府数字化转型过程中顶层设计不足、缺乏适应性与协同性、职责体系与治理要求不匹配等因素是导致转型失败、行动搁浅的主要原因[8]。政府数字化转型原本是为了提升治理效能,却在实践过程中因为技术不确定性、复杂性等因素生产出大量新问题[9]。

(二)政府数字化转型的促进因素

这类文献主要从政府内部和外部两方面展开讨论。聚焦政府内部因素的研究围绕组织资源、结构功能、胜任力等展开讨论,指出优质的公共数据、充足的财政支持、专业化人才、领导重视等是促进政府数字化转型的重要因素[10-11]。数字领导力[12]与公务员数字素养[13]对数字政府建设至关重要。这类文献围绕外部因素进行分析发现,同侪竞争、府际学习、需求压力是推动政府数字化转型的促进因素[14]。

(三)政府数字化转型的内在逻辑

这部分研究目标不在于探索发现影响政府数字化转型的具体变量,而是试图通过对其实践过程的把握以理解政府数字化转型的内在逻辑。例如,这类文献研究指出,政府数字化转型由四重逻辑共同推动,即以人民为中心的价值逻辑、创新驱动的技术逻辑、有效治事的效能逻辑和规则引领的制度逻辑[15]。于君博通过双案例研究发现,在政府数字化转型过程中,除行政主导逻辑外,还存在市场主导型建设模式[16]。孟天广基于数字治理生态逻辑提出以建设协同演进的生态系统为数字政府最终目标[17]。

既有研究勾勒出丰富多彩的政府数字化转型实践图景,提出富有洞见的研究发现,也留存几点研究空间。第一,现有研究多运用TOE框架对组织、技术和环境维度的变量进行分析,虽有一定解释力但始终未能抓住能力这一组织变革的关键因素,无法回答“一个技术包,两种应用结果”问题。第二,既有研究虽然逐渐意识到能力对政府数字化转型的重要影响,但鲜有研究回答政府数字化转型需要什么能力以及如何进行能力配置的问题。第三,目前文献大多使用回归分析和案例研究进行机制分析,虽然可以发现变量的边际净效应,却无法回答变量间潜在的联动匹配效应问题。

二、理论基础与假设提出

(一)动态能力理论

政府能力不是机械、静态的,需要随着外部环境变化实现动态升级。面对任务环境变化,为什么有的地方政府能够系统调整,重构能力以胜任数字化转型任务,有的却无法做到呢?本文借鉴动态能力理论构建分析框架。Teece把动态能力定义为“组织整合、建立、重构组织内外部资源以应对快速变化环境的能力”[18],包括感知能力、抓住机会的能力以及重新配置的能力[19]。具体而言,感知能力反映了组织对外部环境所蕴含的机会或威胁的预见性、判断力;抓住机会的能力则是组织在面对外部环境的机会和威胁时,能够通过资源调用、策略变化等实现对机会的把握;重新配置或转型的能力指通过强化、整合等方式,重新配置组织拥有的有形和无形资产,以便长期保持竞争优势的能力。

(二)动态能力理论的适用性

动态能力理论为分析政府数字化转型的影响机制提供了科学的理论视角。政府数字化转型是一把“双刃剑”,既带来了机遇,也带来了挑战,需要通过能力调整来克服实践中出现的各类问题。例如,通过搭建制度保障机制、政企合作机制等破解转型面临的负面效应与资源局限[20],升级整体伦理能力以应对数字化转型中的伦理冲突[21]。借助动态能力理论,从感知、抓住和重新配置三个维度展开讨论,有利于深化认识。学界意识到动态能力理论对公共管理议题的强大解释力,有研究讨论了动态能力对政府网络舆情应对[22]、政府数据开放水平[23]的影响。

(三)提出研究假设

感知机会或威胁的能力是指地方政府对数字化转型蕴含机会或威胁的判断力,包含数据治理能力、制度建设能力两个二级变量。数据治理和制度建设是组织对外部态势感知的基础,高质量的数据治理有助于从中识别机会与威胁。例如,根据对城市犯罪数据的时空分析,确定不同季节、不同时间的“高风险”犯罪区域动态配置警力资源[24]。另外,如果缺乏必要的制度支撑,不同层级、不同部门的协作成本会显著提升。可见,数据治理能力、制度建设能力会直接影响地方政府数字化转型效果,据此,提出假设:

H1:数据治理能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H2:制度建设能力显著正向影响政府数字化转型效果。

抓住机会的能力指地方政府在面对数字化转型的机会与威胁时,能通过资源调用、策略变化等方式实现对机会的把握,包括数字领导能力和地区创新能力两个二级变量。数字时代,政府的业务流程、组织结构正被重新定义,管理者是否具备数字领导能力对政府数字化转型是否成功具有重要作用[25]。另外,政府数字化转型是一项对原有组织流程进行再造与变革的系统工程,需要依靠创新能力才能达到事半功倍的效果。故提出假设:

H3:数字领导能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H4:地区创新能力显著正向影响政府数字化转型效果。

重新配置的能力是指地方政府为实现数字化转型目标,通过升级、整合等方式对资源进行重新配置的能力,包括人才供给能力、财政支持能力、部门协同能力三个二级变量。专业技术人员的匮乏是地方政府在数字化转型过程中暴露出的共性问题,政府财政资源充裕与否对其转型效果亦有影响。此外,部门协同能力大小是影响政府数字化转型效果的重要因素,制约政府数字化转型的瓶颈在于“协同”[5]3。据此,提出假设:

H5:人才供给能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H6:财政支持能力显著正向影响政府数字化转型效果。

H7:部门协同能力显著正向影响政府数字化转型效果。

三、研究设计

(一)研究方法选择

本文运用回归分析与定性比较分析两种研究方法对数据进行分析。具体而言,使用回归分析识别不同能力变量在总体中对政府数字化转型效果的边际净效应;运用定性比较分析探究不同能力组态对政府数字化转型效果的联动匹配效应。

(二)变量测量与数据来源

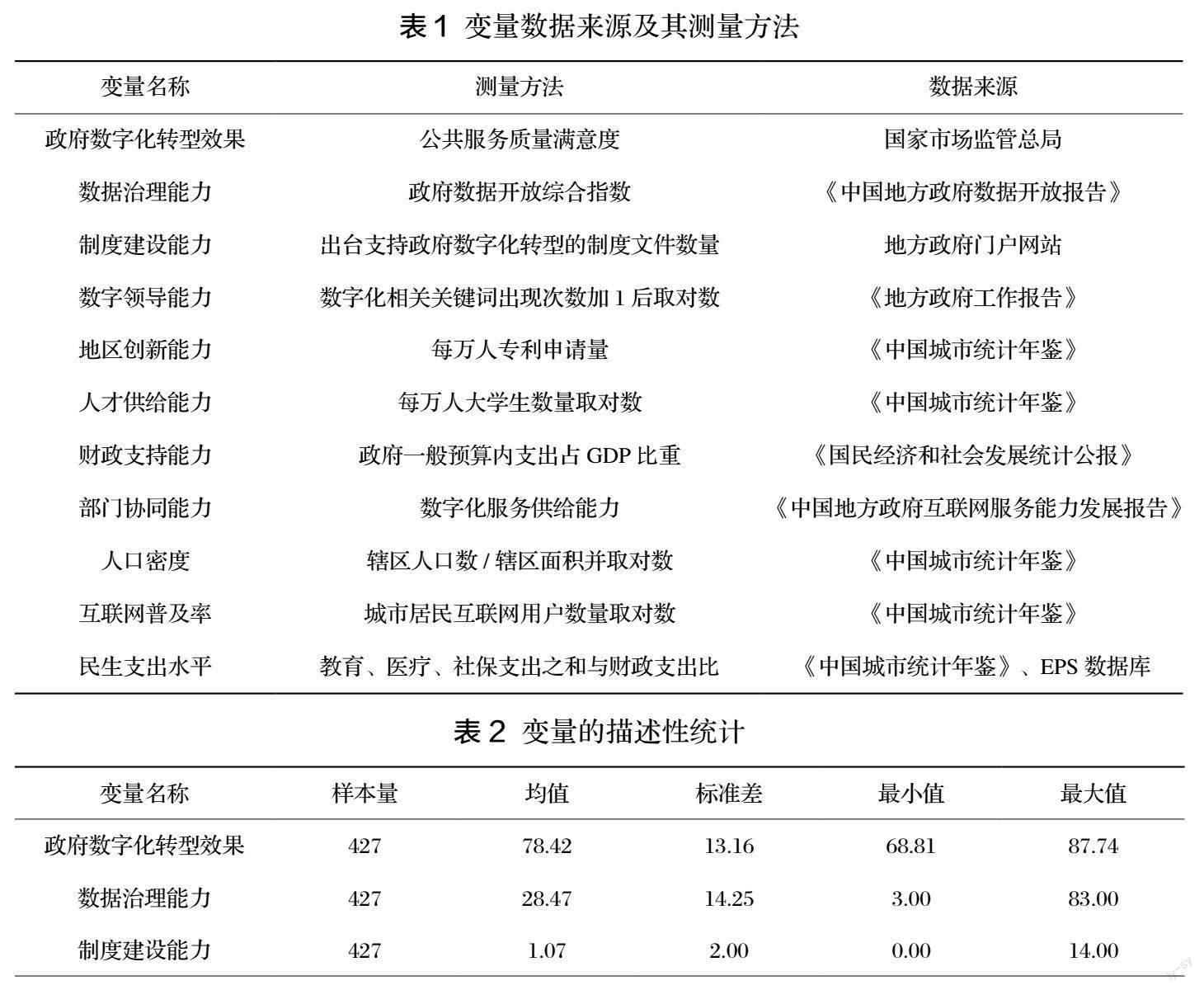

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》强调数字政府建设要坚持以人民为中心,始终把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点[26],因此,本文选择使用国家市场监管总局发布的“公共服务质量满意度”作为因变量的测量数据。自变量中的“数据治理能力”借鉴《中国地方政府数据开放报告》中“政府数据开放综合指数”进行测量;自变量中的“制度建设能力”选择检索地方政府出台涉及政府数字化转型的制度文件数量进行测量;对“数字领导能力”的测量,借鉴张叶青的研究成果[27],选取数字化相关关键词在政府工作报告中出现的次数加1后取对数;“地区创新能力”的测量数据来自《中国城市统计年鉴》中“地区专利申请量”;“人才供给能力”的测量数据选择《中国城市统计年鉴》中“每万人大学生数量”;“财政支持能力”的测量数据来自地方政府每年发布的《国民经济和社会发展统计公报》中“政府一般预算内支出占GDP比重”;“部门协同能力”测量数据来自《中国地方政府互联网服务能力发展报告》中的“数字化服务供给能力”数据。选择人口密度、互联网普及率、民生支出水平作为控制变量,变量测量方法与数据来源见表1。为克服可能存在的內生性,对自变量数据进行滞后一期处理。

(三)描述性统计与数据校准

本文收集了110个主要城市2018~2021年间的数据,从表2描述性统计可知,各地政府数字化转型效果均值为78.42分,标准差表明政府间存在明显差异,各地政府在数据治理能力、数字领导能力、地区创新能力以及部门协同能力等方面也存在较大差异。

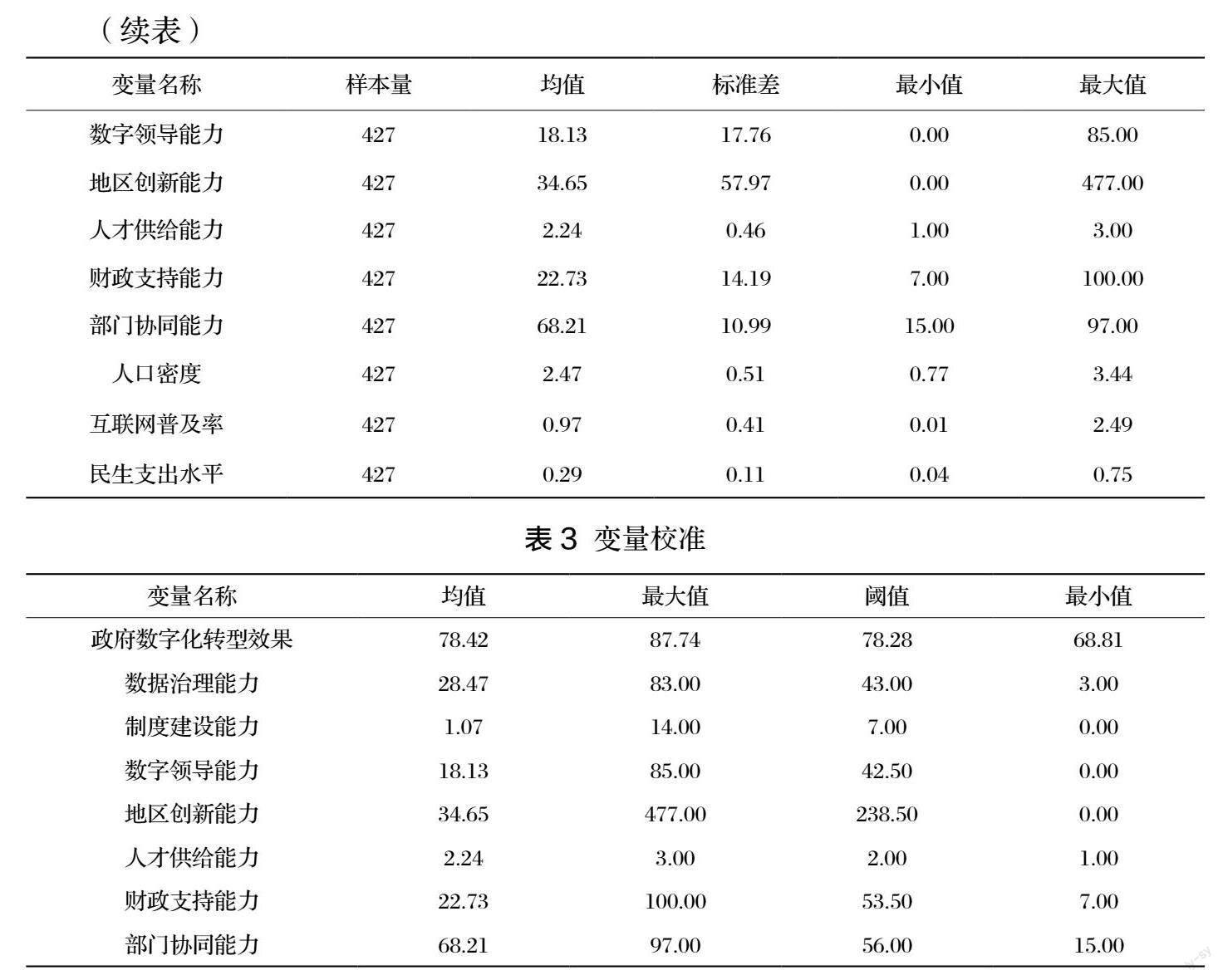

在模糊集定性比较分析中,研究者需要对各个变量进行校准,使其数值分布在0~1之间,方便后续简化和比较,借鉴已有研究做法[28],校准后的情况如表3所示。

四、实证研究发现

(一)回归分析

根据表3给出的固定效应模型分析结果,在M1~M3中单独分析了三类能力对政府数字化转型效果的影响,在M4~M6中则对能力间两两组合展开讨论,M7全部纳入三类能力共7个自变量后讨论其对因变量的影响。具体而言,M1检验了“感知机会或威胁的能力”,结果表明,数据治理能力(0.265***)、制度建设能力(0.132**)与政府数字化转型效果显著正相关。M2检验了“抓住机会的能力”与政府数字化转型效果的联系,分析显示,数字领导能力(0.166**)、地区创新能力(0.270***)均会显著正向影响政府数字化转型效果。M3单独检验了“重新配置的能力”,结果表明,人才供给能力(0.166**)、财政支持能力(0.190***)、部门协同能力(0.208***)与政府数字化转型效果显著正相关。在M4~M7中,除制度建设能力(0.096)在M6中未通过检验外,其余自变量均与因变量显著正相关,表明各项能力对政府数字化转型效果的影响具有显著性、稳健性,研究假设M1~M7均通过检验。

(二)定性比较分析

本文借助模糊集定性比较分析探究变量在个案层面上的作用机制。首先,进行必要条件分析。一致性检验表明(表5),各条件变量一致性均低于临界值0.9,未达到构成绝对必要条件标准,说明纳入分析的各项能力对政府数字化转型的作用不是相互独立,而是以联动匹配的方式产生影响。

组态条件分析包含真值表构建和标准分析两个子步骤。在真值表构建中,本文借鉴既有研究做法[29],将Raw Consistency阈值设为0.8,案例阈值设置为1。表6显示分析结果有3条路径可解释高政府数字化转型效果,解的一致性为0.89,解的覆盖度约为0.60,表明结果具备较好的解释力。

实现路径1(高位推动型)表明,当城市政府具有较强的数字领导能力、制度建设能力与部门协同能力时,它的政府数字化转型就会有较高的绩效表现。这与我们在回归分析中所得到的发现相一致。代表性城市包括天津、成都、福州、常州等。

实现路径2(协同创新型)显示,只有当城市政府具有较强的部门协同能力、地区创新能力与制度建设能力时,该城市才能实现较高的政府数字化转型绩效。代表性城市包括南京、青岛、厦门、扬州、无锡等。

实现路径3(生态系统型)表示,当城市政府具备较高的数字领导能力、部门协同能力、数据治理能力、地区创新能力与制度建设能力时,可以形成一个相互协调支撑的生态系统推政府数字化转型。代表性城市包括上海、深圳、广州、杭州、宁波等。

五、研究结论与讨论

(一)主要研究发现

第一,能力是实现高水平政府数字化转型的重要驱动因素。本研究发现,分析框架所包含的感知机会或威胁的能力、抓住机会的能力与重新配置的能力三个维度下共7个变量均对政府数字化转型效果存在显著正向影响,确证了运用动态能力理论讨论政府数字化转型的正确性。

第二,各项能力不是独立影响政府数字化转型,而是以联动匹配方式发挥作用。通过必要条件分析发现,七项能力无法独立对政府数字化转型产生影响,而是通过联动匹配方式發挥作用。该发现为我们审视目前政府数字化转型提供了新思路,一是要避免跟风式建设,充分审视自身基础,根据“手中有何牌”再决定“如何出牌”,选择最符合本地发展的转型路径;二是要从目前的“抓亮点”思维转换到“补短板”上。数字化转型是一项整体性工程,与以往工作“一俊遮百丑”不同,需要内部之间形成高效的协同、联动机制。

第三,实现高水平政府数字化转型有三条路径。高位推动型以数字领导能力为核心条件,制度建设能力和部门协同能力为辅助条件。协同创新型以部门协同能力、地区创新能力为核心条件,制度建设能力为辅助条件。生态系统型以数字领导能力、部门协同能力、数据治理能力为核心条件,地区创新能力、制度建设能力为辅助条件。

(二)可能的研究贡献

第一,引入动态能力理论构建政府数字化转型分析框架丰富数字政府研究。现有研究聚焦分析以“资源”为代表的外生变量对政府数字化转型的影响,将技术应用、资源拥有与转型绩效之间简单画等号,忽视了因组织能力不同而产生的实践差异,造成对实践情况解释的不足。动态能力理论作为组织研究领域最经典的理论之一,强调作为内生变量的“能力”在组织转型、组织绩效提升方面的关键作用。本文引入动态能力理论并在此基础上识别出“感知、抓住机会、重新配置”三个维度包含的七个能力变量,在拓展研究视域的同时,也为目前政府数字化转型实践提供具体路径与理论支撑。

第二,立足现实情境提炼出政府数字化转型的中国元素与独特机制。与西方仅由政府引导不同,我国政府数字化转型在党的领导下,具备了强大的数字领导能力。政府数字化转型不是一蹴而就的,需要依托长期规划完成建设目标。设置“规划式”发展议程是我国政府数字化转型的实践逻辑。与西方不同,我国五年规划的周期跟党和政府任期不同步,党的领导更替及政府换届都是在五年规划的中期完成,因此新上任的领导在头三年必须先完成上一届政府制定的规划,而不能偏离前任定下的政策目标,由此形成了“规划锁定”效应,确保了政府数字化转型建设的持续有效性。

第三,通过“总体样本”与“个案层面”结合的混合研究设计深入分析因果机制。作为实证研究的两大基石,定量研究和定性研究各有优势。定量研究采取先因后果的研究路径,关注自变量X在总体中对因变量Y的净效应。定性研究则是先果后因的研究路径,讨论个案中,哪些条件组合可以解释因变量Y的存在。为了更为细致地分析政府数字化转型中存在的关键因素及其实现路径,本文综合运用定量和定性研究方法对政府数字化转型效果展开分析,在求得不同能力对因变量的净效应外,还得出不同能力配置对政府数字化转型效果的因果机制,从而深化对政府数字化转型的认识。

(三)实践启示

首先,动态能力对实现政府数字化转型具有驱动作用。除既有研究强调的技术、资源外,作为内生变量的动态能力也是一项不可或缺的因素。在实践中,政府数字化转型具有典型的“一把手工程”特点,所谓“老大难,老大难,老大出马就不难”。受环境、资源制约较大的地方政府,可通过高位推动实现能力建设,确保地方政府具有充足的能力支撑其完成数字化转型。其次,条件组态分析表明,各项能力不是独立影响政府数字化转型,而是以联动匹配方式发挥作用。坚持“渐进式”发展是我国数字政府建设积累的宝贵历史经验。政府数字化转型是技术与组织互构的过程,离不开技术同化、知识积累与人才储备。在实践中,各地政府需要审视自身基础,避免跟风建设;跳出“抓亮点”思维,充分利用现有能力基础,补齐能力短板,选择最符合本地发展的转型路径。最后,建立在熊彼特学说基础上的“能力说”强调组织间存在资源差异,但最终决定政府数字化转型水平的是设计流程、部署资源以达到预期目标的组织能力。在实践中各地政府要遵循数字化转型的客观规律,注重内涵式建设,通过能力建设克服转型困难,高质量地实现数字化转型目标。

(四)研究局限

本文尚留下一些研究遗憾,例如:第一,本研究使用的某些变量具有多维构念,受限于可得数据少与数据时间范围窄,所选用的测量数据无法完全反映多维构念,在未来的研究中可尝试开发新的数据源进行替代。第二,政府数字化转型效果还受到诸多能力因素的影响,本研究并未穷尽讨论,只选择分析了部分能力变量,未来可进一步对其加以丰富。第三,政府数字化转型效果可能存在地理空间上的联系,中国改革开放与城市建设中最典型的经验之一就是府际学习,后续研究可关注城市的学习能力。

参考文献:

[1]钟伟军. 技术增负:信息化工具为什么让基层干部压力重重?基于扎根理论的探索性研究[J]. 电子政务, 2021(10): 116-124.

[2]李晓方, 谷民崇. 公共部门数字化转型中的“数字形式主义”:基于行动者的分析框架与类型分析[J]. 电子政务, 2022(5): 9-18.

[3]付建军. 社区治理中的信息技术效率悖论及其形成逻辑:基于上海市J街道的实证分析[J]. 探索, 2019(6): 54-63.

[4]张翔. “复式转型”:地方政府大数据治理改革的逻辑分析[J]. 中国行政管理, 2018(12): 37-41.

[5]黃璜, 谢思娴, 姚清晨, 等. 数字化赋能治理协同:数字政府建设的“下一步行动”[J].电子政务, 2022(4): 2-27.

[6]Wilson C, Mergel I. Overcoming Barriers to Digital Government: Mapping the Strategies of Digital Champions[J]. Government Information Quarterly, 2022(2): 1-13.

[7]Hafseld K, Hussein B, Rauzy A. Government Inter-organizational, Digital Transformation Projects: Five Key Lessons Learned from a Norwegian Case Study[J]. Procedia Computer Science, 2022(1): 910-919.

[8]Gong Y W, Yang J, Shi X J. Towards a Comprehensive Understanding of Digital Transformation in Government: Analysis of Flexibility and Enterprise Architecture[J]. Government Information Quarterly, 2020(3): 1-13.

[9]De Bruijn H, Warnier M, Janssen M. The Perils and Pitfalls of Explainable AI: Strategies for Explaining Algorithmic Decision-making[J]. Government Information Quarterly, 2021(2): 1-12.

[10]阮霁阳. 数字政府建设影响因素研究:基于127份政策文件的大数据分析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2022(4): 185-191.

[11]Pittaway J, Montazemi A. Know-how to Lead Digital Transformation: The Case of Local Governments[J]. Government Information Quarterly, 2020(2): 1-15.

[12]马亮.数字领导力的结构与维度[J].求索, 2022(6): 100-110.

[13]张红春, 杨欢. 数字政府背景下的公务员数字素养框架:一个概念模型[J]. 电子政务, 2022(12): 1-15.

[14]谭海波, 范梓腾, 杜运周. 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设:一项基于TOE框架的组态分析[J]. 管理世界, 2019(9): 81-94.

[15]陈水生.城市治理数字化转型的整体性逻辑[J].兰州大学学报(社会科学版), 2022(6): 72-80.

[16]于君博, 戴鹏飞.找回“市场”——中国地方政府数字治理的“过程”与“组织”[J].公共管理学报, 2022(4): 1-22.

[17]孟天广.数字治理生态:数字政府的理论迭代与模型演化[J].政治学研究, 2022(5): 13-26.

[18]Teece D J. Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Micro Foundations of (sustainable) Enterprise Performance[J]. Strategic Management Journal, 2007(13): 1319-1350.

[19]Helfat C E, Raubitschek R S. Dynamic and Integrative Capabilities for Profiting from Innovation in Digital Platform-based Ecosystems[J]. Research Policy, 2018(8): 1391-1399.

[20]喻少如, 许柯.整体智治:公共法律服务数字化转型的内在机理与创新路径:以杭州市滨江区“一码解纠纷”为例[J].电子政务, 2022(12): 1-12.

[21]张雪帆, 蒋忠楠.公共行政的数字阴影: 数字政府建设中的伦理冲突[J].公共行政评论, 2022(5): 164-181.

[22]毛秀梅, 田辛玲.动态能力视角下政府应对网络舆情的对策研究[J].情报理论与实践, 2017(1): 79-82.

[23]袁莉, 李姗蔓, 赵婧.政策文本视角下地方政府数据开放动态能力的识别与培育研究[J].情报理论与实践, 2022(10): 96-102.

[24]单勇. 走向空间正义: 城市公共安全的技术治理[J]. 中国特色社会主义研究, 2018(5): 74-80.

[25]门理想. 公共部门数字领导力:文献述评与研究展望[J]. 电子政务, 2020(2): 100-110.

[26]国务院.国务院关于加强数字政府建设的指导意见[EB/OL]. (2022-06-23)[2022-07-19].http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-06/23/content_5697299.htm.

[27]张叶青, 陆瑶, 李乐芸. 大数据应用对中国企业市场价值的影响:来自中国上市公司年报文本分析的证据[J]. 经济研究, 2021(12): 42-59.

[28]范梓腾, 孟庆国, 魏娜, 等. 效率考量、合法性压力与政府中的技术应用:基于中国城市政府网站建设的混合研究[J]. 公共行政评论, 2018(5): 28-53.

[29]Thomann E. Is Output Performance All About the Resources? A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis of Street-Level Bureaucrats in Switzerland[J]. Public Administration, 2015(1): 177-194.

责任编辑:杨叶红