虚拟现实技术在中国空间站科普教育中的研究与应用*

刘震磊 李欣宇 张 磊 刘筱鸥 齐 纪

1.沈阳航空航天大学;2.辽宁省航空宇航学会

近年来,我国不断加大对航空航天事业的投入,在航天领域取得的成就越来越多,正向着航天强国的目标不断迈进。2022 年1 月发布的《2021 中国的航天》白皮书提出,我国将在未来5 年面向新技术工程化应用,逐步开展空间扩展飞行器、新型空间动力、航天器在轨的服务与维护等新技术实验[1]。而空间交会对接技术则为我国空间探测工程的建造、装配、回收、补给、维修等在轨服务提供了技术基础[2]。

因航天活动具有高风险、高投入、应用环境与地球差异巨大等特点,航天科普教育方式方法局限于模型制作,图片与视频展示等形式。在教育部相关文件的指导与紧缺人才培养模式自主化、教育信息化趋势的影响下[3-5],我国各大高校相继开发了一批独具特色的虚拟仿真实验教学平台[6-8],同时依托高校实验室展开相关领域的科普教育工作[9-11]。本文依托于沈阳航空航天大学航空航天特色背景,立足于航天科普教育现状及需求,开发了中国空间站仿真科普平台,对空间站对接过程开展仿真研究,通过对航天器、空间环境、任务需求等参数进行配置,运用模块化的设计理念,搭建出空间对接任务场景,能够用于航天知识科普的开展,提升航天科普效果。

一、平台系统构建

1. 系统架构

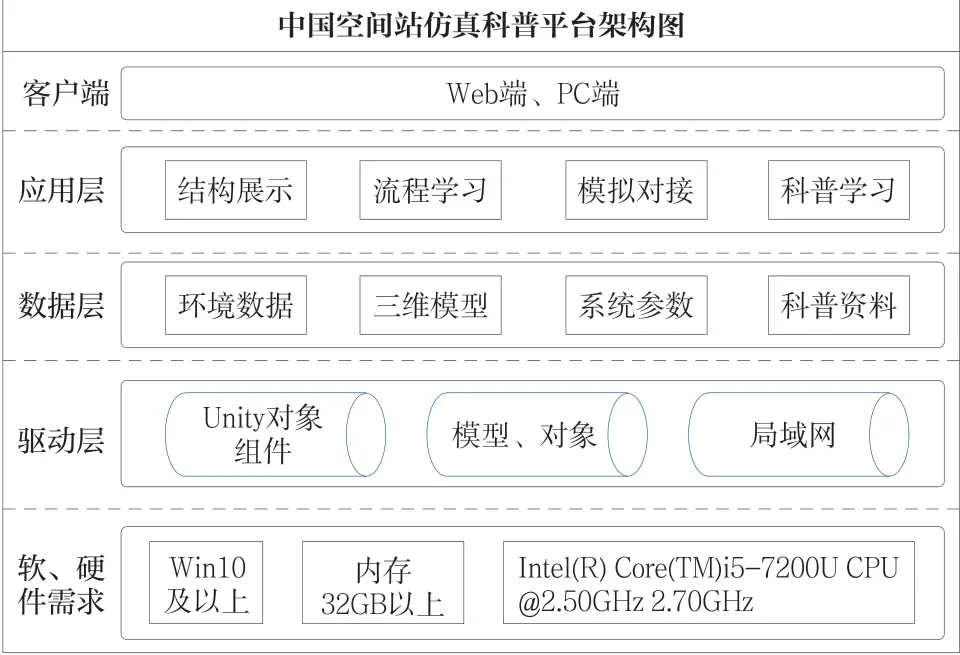

根据中国空间站仿真科普平台需求,本系统采用多层次结构体系作为架构形式,主要包括客户端、应用层、数据层、驱动层[12],如图1 所示,各层级主要功能介绍如下。

图1 中国空间站仿真科普平台架构

客户端主要为系统完成后的可发布途径,针对不同的平台使用场景和设备与用户需求,提供Web端、PC 端产品,开发者根据使用需求选择相应的Libraries、API、IDE 等不同的开发标准。

应用层主要包括三维视景图形用户接口(GUI)、控制接口等部分,主要功能涵盖了航天器在太空环境中的运动逻辑、空间站结构静态与动态展示,对接过程知识点普及,仿真操作训练等基本功能,为平台使用及开发人员提供简洁直观的可视化交互界面。

数据层主要用于储存和管理系统产生的各种数据,包括仿真模型数据、仿真环境数据、系统参数、科普资料等内容,方便平台使用中进行场景更换、数据迭代更新、操作者数据管理,拓宽平台使用场景。

驱动层主要提供系统运行中所需要的图形渲染、数据调用、系统功能调用,并将所需的模型、场景等导入Unity 3D 平台中,实现系统仿真功能,通过局域网实现操作互联、统一管理,同时为Web 端、PC 端发布提供技术支撑。

2. 系统功能

基于改善航天科普教育课程模式与教学质量,提高学生沉浸感和参与感的需求以及模块化设计理念,系统设计了以下五大模块。

一是场景漫游功能模块,通过鼠标、键盘等输入设备,使用第一人称在场景中进行漫游。通过身临其境的漫游体验及教师讲解,了解太空环境、空间站设计原理及结构。二是知识科普功能模块,在场景漫游模块的基础上,通过三维模型的突出显示、图文结合的说明、语音讲解,加深学生们对空间站结构功能、建造过程以及对接过程等知识点的理解。三是流程演示功能模块,通过设计虚拟仿真动画,展示空间站轴向对接过程,以及对接操作步骤,用以引导学生按照规范的操作步骤进行模拟对接操纵练习[13]。四是模拟操纵功能模块,结合以上模块功能,运用学到的知识,手动操作飞船与空间站进行轴向对接,重现了空间轴向交会对接流程,提高了学生的沉浸感与参与感。五是自定义场景功能模块,根据教师使用需求和课程目标设计,课程设计者可通过对模型、参数、科普内容进行替换,实现相应虚拟仿真场景的生成,进一步拓展平台的适用性。

二、虚拟仿真平台搭建

1. 空间站轴向对接过程

空间交会对接通常包含远距离导引段、近距离自主控制段、最终逼近段、对接合拢段等阶段,该过程从目标航天器与追踪航天器相距100km 便开始准备,尽管不同国家对该过程的具体操作要求有所不同,但整个过程的基本操作内容都是相似的[4],具体过程如图2 所示。

图2 空间站轴向对接流程图

2. 环境仿真及三维模型建立

为了增加空间交会对接过程仿真的真实感,需要建立较为逼真的仿真环境,主要包括太空、地球和目标飞行器等物体。

(1)太空环境仿真

太空环境仿真涉及到地球、太空背景、零重力环境、太阳照射等要素,按照真实的物理环境将其进行组合,便可构成空间站仿真平台的应用场景。物理场景虚拟化搭建是整个平台仿真的关键部分,在该步骤的开发过程中,须从各物体的基本特征出发,根据平台建设要求建立虚拟环境。

在上述过程中,二维及三维物体包括地球、光照及太空环境部分,这些要素可通过贴图的方式,配合Unity 3D 中的物体属性编辑、光线及天空盒功能加以实现。通过Visual Studio 等外部编译工具,创建C#脚本文件,驱动地球自转、构建空间重力环境,并可根据需求自行调节转动速度、旋转方向和重力大小。最终效果如图3 所示。

图3 地球仿真效果图

(2)三维模型建立

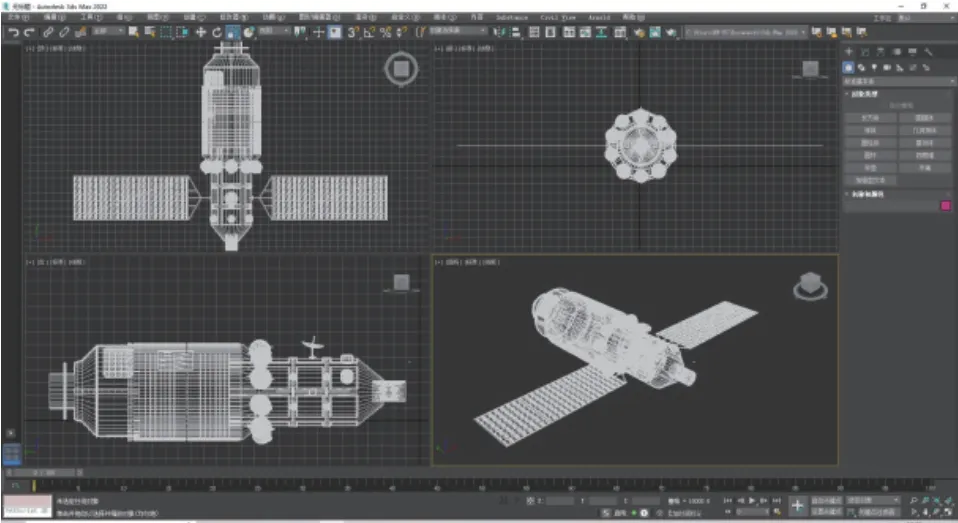

在中国空间站仿真科普平台的开发中,所涉及的三维模型包括中国空间站各功能舱段、“神舟”系列载人飞船、“天舟”系列货运飞船等航天器模型。上述三维模型均采用3DS Max 软件进行建模、渲染,使模型更加真实,如图4 所示。由于3DS Max 和Unity 3D 中的参考坐标系及格式的计算方式不同,因此需要在3DS Max 中进行参考坐标系转换及减线的操作,最后将FBX 格式文件导入Unity 3D 中附加材质、调整大小并放置在相应的位置上,从而完成交会对接场景的搭建。

图4 “天和”核心舱模型

3.平台搭建

本平台仿真任务的主要目的是搭建出真实的宇宙物理环境与真实的对接过程。在背景的设计中选择以天空盒组件Skybox 为远景,以地球为近景的设计理念。在最近的地方加入空间站模型,突出本项目所涉及的主要部分,同时调整空间站与地球的尺寸与距离,体现环境的真实性;通过给物体加入材质及调整光线反射率,从而进一步提高环境的逼真程度。

平台交会对接操作过程始于飞船停泊轨道。首先需要调整飞船的相位角,使其轨道平面与目标飞行器的轨道平面相同;其次通过同平面霍曼轨道转移技术,在离轨点施加切向的离轨脉冲,将飞船从低地球轨道(LEO)转移到高地球轨道(HEO)[15]。通过调整开始加速时间与加速持续时间,使该椭圆轨道与目标飞行器轨道相交。在飞船与目标飞行器交汇点附近,通过减速和调整姿态等操作,逐渐减少与目标飞行器的相对距离,从而完成交会对接。整个过程一般需要5~6 h,飞行2×105km 以上。在进行虚拟仿真时,操作过程中的速度、相对目标空间站的距离、角度等数据均由实际数据按比例缩小转化而成。由于完整的对接过程操作用时较长,故添加了Check Point 功能,操作者可自由选择操作起点,如从转移轨道或任意停泊点开始任务,剩余部分可由Animation 代替,整个对接过程耗时5~20 min。交会对接场景如图5 所示。

图5 交会对接场景示意图

对接过程将从多个视角进行展示,首先是对接过程的主视角,在该视角中,操作者可远距离观察交会对接的整体流程;其次是对接近距离视角,该视角可在二者相距1 km 时显示,操作者可通过近距离视角观察交会对接过程;最后为“十字光标”视角,该视角主要作用为辅助操作人员对接,该视角下的图像将显示在平台UI 的“对接辅助十字”面板中。最终效果如图6 所示。

图6 交会对接部分仿真图

三、教学设计与应用

在面向中小学生的科普教育中,本平台创新性地引入了科学、技术、工程、数学(STEM)教学模式,旨在培养学生的自主学习和创新能力[16]。在科普教学中,以贯彻发扬伟大载人航天精神为主线,结合空间站建设的伟大成就设计课程,旨在提高学生认知水平与动手实践、归纳总结、交流合作能力。

1. 科普目标

中国空间站是中国在航天领域中举世瞩目的成就,是中华民族顽强探索的见证。它的建成与运营是我国经济、科技和综合国力的象征,是我国为人类探索宇宙奥秘、和平利用外太空、推动构建人类命运共同体作出的积极贡献。

以传承载人航天精神为最终目标,通过梳理中国空间站的建设脉络、多样的科普环节,让学生在认知实验、设计实验、探究实验的过程中,了解中国空间站的建设过程及相关功能,掌握相关的科技、工程、数学知识,深入理解大力推进空间站建设对科技发展和民族复兴的重要性。科普教学目标分解见表1。

表1 科普教学目标分解

2. 科普活动设计

(1)引入与感知

首先提出问题,例如,空间站建设对人类科技发展产生了怎样的影响?中国空间站的建成对中华民族伟大复兴产生了怎样的影响?在空间站建设与运营过程中体现了怎样的创新与奋斗精神?年轻的我们该如何传承这样的精神?鼓励学生进行思考、讨论,有目的地引导学生进入科普课程的环节以及文化情境。其次通过国际空间站的运用展示,让学生直观地感受空间站对科技、国家地位的提升,以及中国建设属于自己的空间站的必要性。

(2)文化理解与知识学习

让学生自行查阅文献与资料,了解中国空间站的研制历程,体会其中蕴含的载人航天精神。通过平台科普展示与场景漫游模块,让学生直观地了解空间站所处的宇宙环境,空间站的结构及功能。通过流程演示模块,了解空间交会对接这一关键技术的原理与流程。

(3)工程设计与操作

一是设计开放性探究题目,利用平台模拟操纵模块,让学生小组自主实现货运飞船与空间站的交会对接。在过程设计与实施中,学生需要理解空间交会对接是多因素影响的复杂系统问题,需要运用力学、数学、航天工程等知识。

二是设置展示与交流环节,各小组通过流程展示、比较与教师评价,进一步理解交会对接的过程及原理。同时能帮助学生探究团队合作,奉献精神、专注度与执行力等非科技因素对项目完成度与质量产生的影响,使学生进一步理解与凝练载人航天精神与科学家精神。

(4)总结评价与改进

对于教学设计,根据教学目标的实现程度来评估教学方法和效果,进而推动科普课程在教学环节和内容方面不断优化。对于学生的评价则重点考察学生对载人航天精神与科学家精神的理解与认可度,同时对学生表达及团队协作能力进行评估。

在科普教学应用实践中,中国空间站仿真科普平台的教学模式可采用“线上+线下”混合教学模式。通过老师线上对知识点进行讲解,学生可通过该平台科普教育介绍以及手动对接模拟来巩固和验证课上所学到的知识。

四、结语

随着中国空间站仿真科普平台的开发与应用,虚拟现实技术在科普教育领域的应用将更为广泛,中国航天科普教育方式方法迎来了新一轮迭代更新,为我国数字化教育改革与科教兴国战略的实施提供了助力。