中国民歌作品方言特点演唱实践分析

刘丽艳

摘要:中国56 个民族创作了数量众多的民歌,占据着中华音乐文化的主要地位,一直以来为广大人民群众所喜爱。其中的云南民歌质朴、纯粹、天然,与云南各民族文化相融共生,并伴随着历史的发展不断变化、丰富,产生了很多的经典佳作,值得我们继承和传唱。而自鸦片战争开始,外国音乐就大量地传入中国,中西音乐不断发生碰撞和融合,“新音乐”不断出现,传统民歌在一定程度上受到忽视。分析和研究云南方言民歌,是为了更好地继承中国各民族音乐文化遗产、充实中华民族文化宝库,也有利于民族声乐的创新以及加强高校声乐教学的水平。

关键词:云南民歌 方言 演唱实践

中国民歌往往在一定区域内使用富有地域特色的方言俚语作歌词,不仅口语化、令人感到亲切生动,而且富有浓郁的地方韵味特色,如台湾“宜兰调”《丢丢铜》中“依嘟阿莫依达丢哎哟”。中国真正的民歌历来流传于田间地头、存在于“歌墟”“走坡”、继承于民间传统教育、光大于各民族各区域的茶社、剧团,而其歌词和曲调则建立于方言基础之上。有什么样的方言,就有什么样的韵味和风格,各种方言演唱的民歌所呈现的音乐现象自然会各有特色。中国56 个民族有54 种语言,仅汉藏语系中的汉语言就有七大方言种类,因历史、地理、风俗等因素影响,同一地区内还能产生多类方言。在传统民歌演唱中,方言的字音决定着歌曲的音调,所以需要使用方言才能唱出传统民歌的纯朴韵味,这就要求民歌的演唱既要符合该种方言的发音规律,又要符合歌唱音响的发声规律,而演唱民歌的歌手就需要学习和掌握民歌所需方言的特点①。

一、云南民歌风格

云南是歌舞之乡,各民族群众除了在不同的劳动生活中唱歌外,还在节日、喜庆时欢聚一处,载歌载舞。经过长时间的积累,人们称这种载歌载舞的音乐舞蹈活动为“花灯”。实际上,这种音乐舞蹈活动不止在云南,在贵州、四川、湖南等省的汉、苗、侗、布依、土家等民族中也广泛流行,当然,不同的地区和民族对它有各自不同的称谓,如湖南称对子花鼓、地花鼓、茶灯、耍灯、玩灯;贵州称地灯、红灯、小唱灯等,有时又根据活动的时间和内容分为贺灯、元宵灯和愿灯。在民间,花灯是表演性的,歌者总是一边歌唱,一边持着手帕、彩扇,边歌边舞。其中,有叙述历史故事的,也有直接扮演某种角色的;歌唱和舞蹈时一般有小乐队伴奏,云南花灯常用的伴奏乐器主要有胡琴、月琴、三弦、笛子、锣鼓、钹等。如云南昆明山歌“耍山”是昆明市附近的一种传统民俗活动,类似内地汉族的“踏青”,每逢暮春、初夏,这一地区的民众总有郊外踏青、观看赛马、游逛果园的习惯,当地人称“耍山”。在“耍山”活动中,最普遍的娱乐便是“对调子”,即对山歌,《耍山调》就是他们对歌时所唱的基本曲调之一。云南民歌有很多亮点,如“带半音的五声音阶”及“中立调式”“双重调式”;哈尼族音乐调式中的mi fa la si do mi 与日本“都节调式”及印尼巽他(Sunda)地区的调式风格相似等。此外,广为中外民族音乐学者关注的“多声部民歌”,经学者们广泛深入而万分艰辛的考察及高质量的录音分析,新发现云南多个民族中现存的3—8 声部传统的复音唱法民歌。其中,尤为典型的如:彝族的混声三部复音唱《谢扎卓》《阿姆克讷勒》、混声四部复音唱《五山腔—白话》、拉祜族混声三部自由跟唱《阿果格》、混声四部跟唱《来哈呀哈阔》、哈尼族混声( 假“同声”)四部复音唱《哧罖·多追阿茨》、女声五部复音唱《苏米衣厄略》、混声八部复音唱《哧玛·吾处阿茨》等②。

云南民歌具有如下特征:

(一)乐音构造方面

大量运用带腔的音(音腔),包含了音高、力度、音色等变化。如歌唱中的颤、波音、大小嗓、气声、花舌的运用等。

(二)乐音组织方面

1.音调的五声性,含不带半音的五声音列、带半音的五声音列、中立音的五声音列。

2.调式以三音小组为基础。

3.节拍/节奏方面包括非律动性有板、律动性有板,节拍类型有单拍子、复拍子、混合拍子、变化拍子等。

4.织体以单声部为主、多声部则较少③。

二、云南民歌方言整体分析

云南地处西南边陲,人口四千万,少数民族人口约占三分之一,分属于25 个不同民族,语言(方言)间差别很大,使云南成了一个方言词汇的宝库。俗语说:“十里以外不同语,隔山共水不同音”,不同的方言区就有不同的组词习惯,例如:云南剑川方言区的“哎喋资、呀哈喝、阿勒勒”等词组,在云南大理方言区的音乐中就很难听到;而大理方言区的“哎阿拉、啜给哟”等词组,在剑川方言区同样是罕见的。这些语言的区别使音乐呈现出区域性的色彩特征,也创造了无比丰富多彩的民歌音乐④。

云南民歌地方特色的基础是由方言语音来奠定的,每一地区的语言都有其特有语言音调以及语音特点,方言语音根据自身特点被用于云南民歌之中。用方言创作的传统民歌地方风格特别浓郁,出于押韵的需要或者传达整体风格的需要,用方言来演唱会有更好的艺术效果,例如《耍山调》体现了借用山间民歌的韵脚、唱词中“那个”“尼”“呦”这些各方言中的词语具有非常显著的音响效果,增强了民歌的特色和生命力。在这些民歌里,方言所传达的特殊韵味是普通话难以代替的,使用普通话来演唱会失去风格特色。

作为学习云南民歌的歌者,声音的技巧也好、共鸣也好、声区也好、歌唱也好,都不能脱离云南方言的语音基础,认识到这一点十分重要⑤。否则在学习云南民歌演唱时,就会有许多语音吐字不准确、不清晰,无法正确地表达民歌的思想和情感。

三、云南民歌演唱分析

民歌演唱与语言有着密切的关系,优秀的民歌演唱家大都能在歌唱中正確、生动、优美地使用方言,把语言和音乐完美地融合在一起。与此相对,很多爱好民歌演唱的人常常因为方言不准确,使民歌作品的特色不能完美地表现出来。所以,精准地掌握方言特点,对提高民歌演唱水平是非常重要的。云南民歌在长期的流传过程中受到云南方言、民间音乐以及云南人民的心理素质、艺术欣赏习惯等方面的影响,并经历代艺人和群众的改造、发展、创新,从而无论腔调、板式或演唱风格,都已形成自己独特的个性,成为具有云南地方特色的声乐演唱艺术。

(一)不同唱法的形成,与生活的需要和歌种的社会功能有着密切的关系。例如传统唱法丰富多彩,不同的场合、时间、地点,有着不同的表现形式和手法,因此形成了独特的、丰富多彩的声乐色彩。如哈尼族大嗓唱的“茨玛”,是山野间的男女青年的情歌对唱,距离远,要求通过歌唱能够互相传达友谊,这特定的情景和内容的需要,歌者们必须以辽阔高亢、较大音量的嗓音去适应。又如哈尼族小嗓唱的“茨然阿”和“多虾霞”这种柔和婉转的腔调,是男女青年聚在一起,倾诉爱情或抒发感情的内心独白,因此用能够表达此种情绪的声腔。大小嗓结合的“哝呜”是唱“茨玛”前的引子,带有呼唤性质,以六度的大跳结合,是和他们情绪相吻合,因此显得自然合理。

(二)无论各种唱法有何种差异,但都注意发声部位与语言的紧密结合。民歌中的方言影响着民歌的旋律及唱法,演唱时表现出的口形变化、口腔控制力度等特点,是同方言密切相关的。任何一种优美的歌唱、动听的声音,都是比较科学的发声方法与特定的民族语言在规定情景中的合理结合的产物。所以,要学好民歌的演唱,首先要从语言上下功夫,努力熟悉并掌握方言的特点。否则,即使把音调学会了,唱出来的仍然似是而非,并不是地道的民间调子,不但汉族人听不懂,少数民族的听众也听不懂。

(三)云南民歌有自己的发声技巧,而这些技巧值得专业歌手借鉴和学习。例如云南的民间歌手十分注重呼吸,他们常常是这样要求的:演唱时肚子要使劲、要将气慢慢送到喉处(声带)、不要一下全放出来、要慢慢往下转、唱低音时,气要忍着(控制)点等等,这些足以说明他们的气息运用是经过千锤百炼后积累的方法和经验,决不仅是仅凭自然嗓子唱出来的,哈尼族和阿昌族的民间歌手们精湛的演唱就是有力的证据⑥。认真学习并好好地总结这些经验,对于云南这样多民族地区民族声乐的继承和发展,无疑是十分重要的。

(四)实例分析云南民歌演唱特点

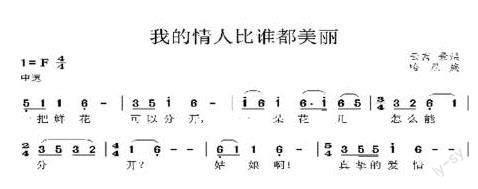

1.哈尼族民歌《我的情人比谁都美丽》哈尼族,“哈尼”其义为“山居之民”。哈尼族传统民歌可分为“拉巴”(叙事歌,又叫“哈巴”)、“阿茨”(山歌)、“迷威”(哭歌)、“阿尼托”(摇儿歌)及舞歌、祭祀歌、儿歌等类。其中在“拉巴”“阿茨”及舞歌中存在有多声部的歌唱方式。

“阿茨”分劳动歌与情歌。演唱方式则有独唱、对唱、齐唱、主唱伴唱、弹唱等种,其中也常出现自由和谐的多声部状态。无论是咏物言志的山歌“阿茨”、插秧时唱的“莪祝阿茨”,还是情侣相依时低吟浅唱的小声“茨然”,都是为了适应人们的不同需要而制作的,即为了抒发情愫、愉悦自我、振奋精神、劳作助兴,或相互探情、表达爱慕,或激发感情、分享欢乐,乃至显示才能、增进了解、建立爱情、达成结合。“阿茨”正是以这些独树的功能备受男女青年们喜爱,成为他们社交和歌舞场中的好伙伴⑦。参见谱例1(《我的情人比谁都美丽》):

谱例1 开头的进入是一个固定的引腔,然后再进入正句。澜沧江以西地区的爱尼人唱一种“呆就彻”大概意思就是草原上唱的歌,是该族情侣夜间聚会唱的歌,风格细腻,曲调优美。《我的情人比谁都美丽》是一首情歌,属“阿茨”类,唱词为自由体,共六句,集中表现了一位哈尼男青年对恋人的真诚赞美。曲调舒缓而自由,从头到尾都围绕着主音,腔幅以短型为主。全曲基本上是对上下句的三次反复,单纯的旋律中融贯着浓烈的深情。演唱节奏处理。谱例1 要注意的是咬字及吐词,中国声乐美学的精髓——字正腔圆,歌唱的咬字发音必须同时做到字正腔圆。歌唱中必须首先要做到字正,字正是腔圆的前提和依据,腔是字的美化和延续;而腔圆的存在和美感,也只有通过字正才得以体现。歌手还要懂得汉语拼音规则,“鲜花”“姑娘”等词需要掌握汉字的拼音规律和四声声调。

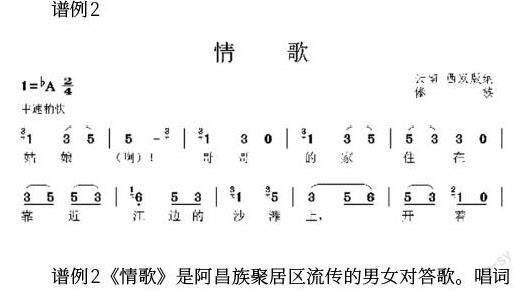

2.阿昌族民歌《情歌》

阿昌族聚居于云南省西南部陇川县的户撒及梁河县的遮岛、囊宋、杞木寨等地;在腾冲、龙陵、潞西等县也有少量分布。语言属汉藏语系藏缅语族缅语支,分为陇川、潞西、梁河三种方言,多通汉语和傣语,使用汉文。

阿昌族因没有本民族文字,因此包括神话、传说、故事、歌谣在内的民间文学及民间音乐主要依靠口头的传承方式。在阿昌族的音乐生活中,民歌的传唱极为普遍。民歌可分为山歌、叙事歌、风俗歌、祭祀歌与舞歌等类别,在部分山歌(情歌)与舞歌中存在有多声唱法。山歌的种类很多,其内容多为情歌及迎客歌,在阿昌族的两个聚居地均有广泛流传。山歌分为两种唱法,一种是大嗓(真声),另一种是小嗓(假声)。男女声对唱的山歌或情歌。调式音列由sol la bsi do 四声组成,以sol(徵)为主音。调性转换频繁,每个声部的进入都不在同一宫系,且构成远关系的换调;而当男甲与男乙同时进入之后,又构成双调重叠。这种远关系的调性转换与重叠使歌曲产生别样的色彩与情趣⑧。

谱例2《情歌》是阿昌族聚居区流传的男女对答歌。唱词共四句,前两句由女方唱,开门见山而不用兴比,但却充满了诗情画意:“我盼贤良盼到日黄昏,山前树下望穿两眼候知音”。后两句由男方作答:“贤惠挂爹挂娘嘴皮挂,小郎挂把我小妹挂在心”。一半在开玩笑,一半是自我表白。整首唱词既含蓄委婉,又情浓意切,可以说情、景、意、象皆备,具有很高的文学价值。全曲在整体上也分为四大乐句,但每个乐句又分作若干乐思。其中衬词“啊”的颤音以及后面多次出现的颤音,在演唱时,要唱得灵巧、准确。如“啊”字的收尾下滑音,要让气息迅速下沉、声带顺势放松。紧接着的高音“好风哟光呃”,尽量用坚实的假声来唱,但是假声一定要立稳挺住,且真假声的相互交替运用要转换自如,尽量不露痕迹。

四、结语

民歌是人们抒发情感的表现形式,优美的歌声体现了各民族优秀的声乐艺术传统。语言不同是民族相别的重要标志之一,由于语言的不同,在吐字、发音、表音时运用口、唇、舌、喉、牙诸方面的机能着力、运动方式都不相同,民歌的演唱上就形成了各民族自己独有的风格,所以学习方言是唱好民歌的先提条件。云南各民族都有着自己悠久的音乐文化传统,这是一座珍藏无比丰富的民歌宝库,值得我们珍惜。云南民歌质朴、纯粹、天然,与云南各民族文化相融共生,并伴随着历史的发展不断变化、丰富,产生了很多的经典佳作,值得我们继承和传唱。而要唱好云南民歌,就需要按照云南各种不同方言声调、音韵等特点来分析其艺术特色以及方言在民歌演唱实践中的运用特点。中西音乐不断发生碰撞和融合,“新音乐”不断出现,传统民歌在一定程度上受到忽视。云南方言民歌,是为了更好的继承中国各民族音乐文化遗产、充实中华民族文化宝库,也有利于民族声乐的创新。以云南民歌为例分析民歌作品演唱实践中的方言运用,有利于云南民歌的传承与保护,有利于中国各民族音乐文化的发扬光大,这是每一位音乐人的光荣使命。

注释:

①张敏.中国民歌的演唱特点[J] .文艺生活·文艺理论,2018.

②张承林.民族团结视野下云南民族民间音乐的发展研究[J] .北方音乐,2019,39(1):2.

③朱明月.云南民歌风格的异同与成因探究[J] .北方音乐,2018,38 (18):1.

④鮑江.云南方言的形成研究[J] .太原城市职业技术学院学报,2012(9):3.

⑤吴骁桦.云南民歌与西方声乐艺术的传承发展[J] .民族音乐,2021(6):2.

⑥唐明慧.云南民歌的演唱风格特点——以《小河淌水》为例[J] .艺术科技,2021, 34(10):113-114.

⑦王佐伊.哈尼族民歌风格特征与演唱技巧探析[J] .民族音乐,2018(2):2.

⑧曹云华.探析阿昌族民间音乐的传承与发展[J] .芒种,2013(5):117-118.