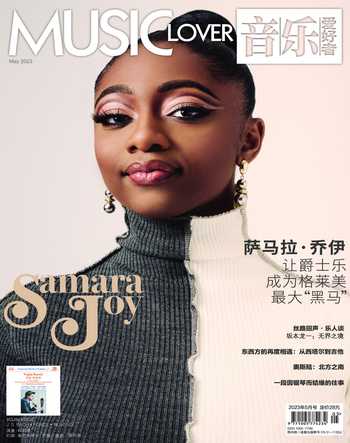

东西方的再度相遇:从西塔尔到吉他

饶文心

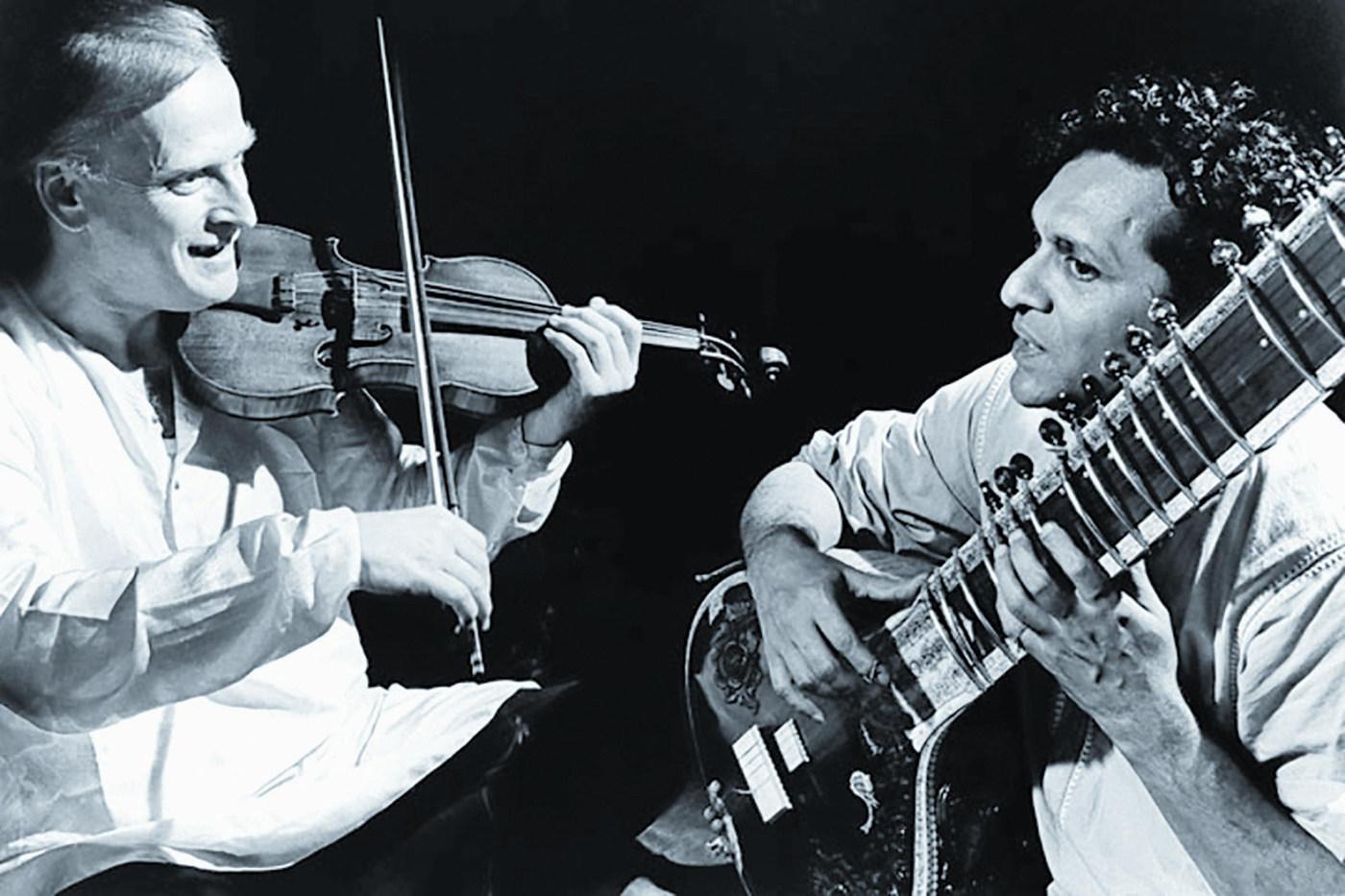

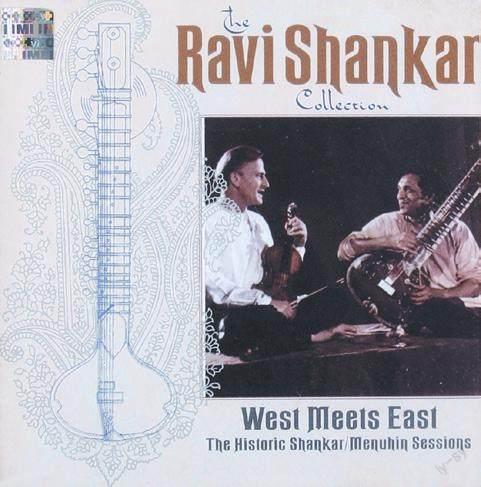

二十世纪六十年代,分别来自东西方两个不同世界的音乐家拉维·香卡(Ravi Shankar)与耶胡迪·梅纽因(Yehudi Menuhin)联袂献演,开启了具有划时代意义的“东西方相遇”,造就了这段全球乐坛值得特书的友谊佳话。三十年后,两位不知疲倦的音乐人再度携手重聚,举办了一场围绕一个来自不同地区同一族群“从西塔尔到吉他”的东西方再度相遇的音乐会。

西塔尔是印度古典音乐重要的弹拨乐器,而吉他则起源于中东,十四世纪后期传于世界各地。这相距万里之遥的两件东西方乐器会发生什么样的联系呢?经过千年酿造的音乐会是什么滋味的?饱受磨难的心灵会是怎样宣泄的?熔铸了多种文化的情感会是如何表达的?

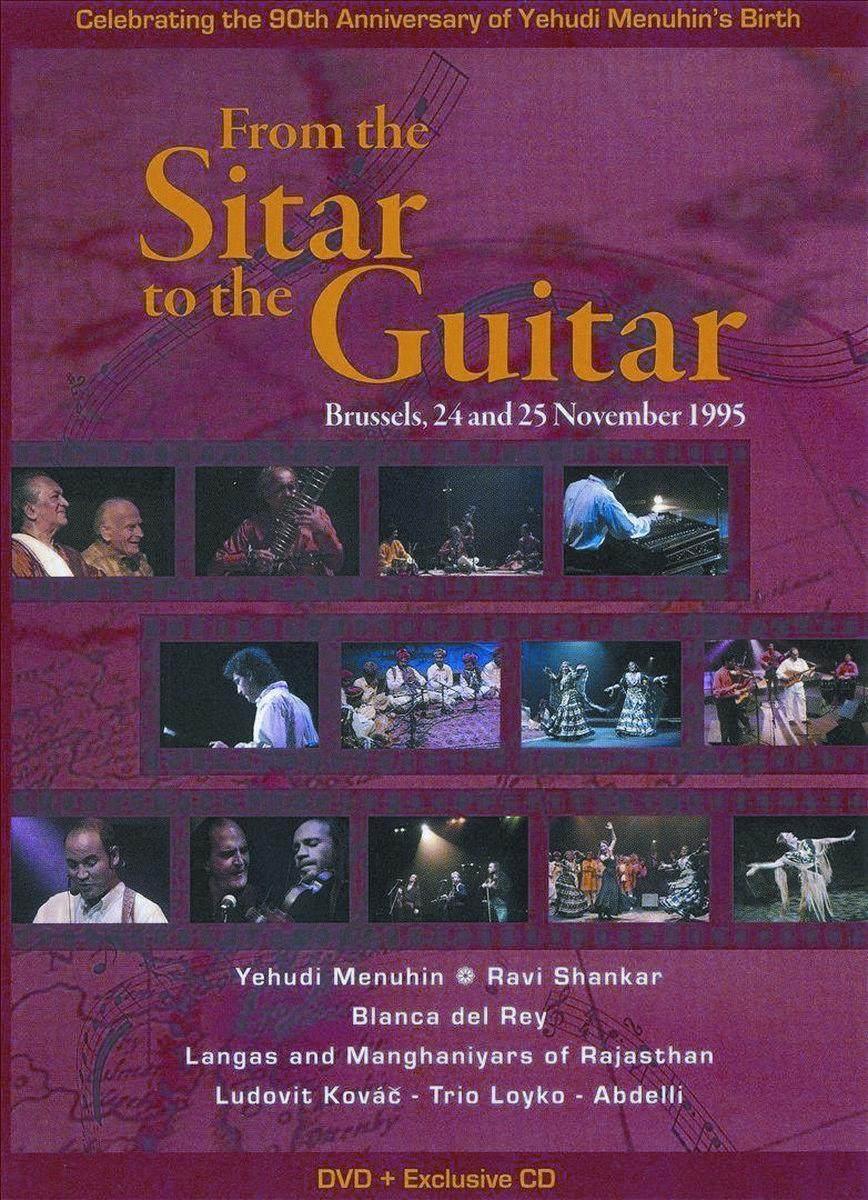

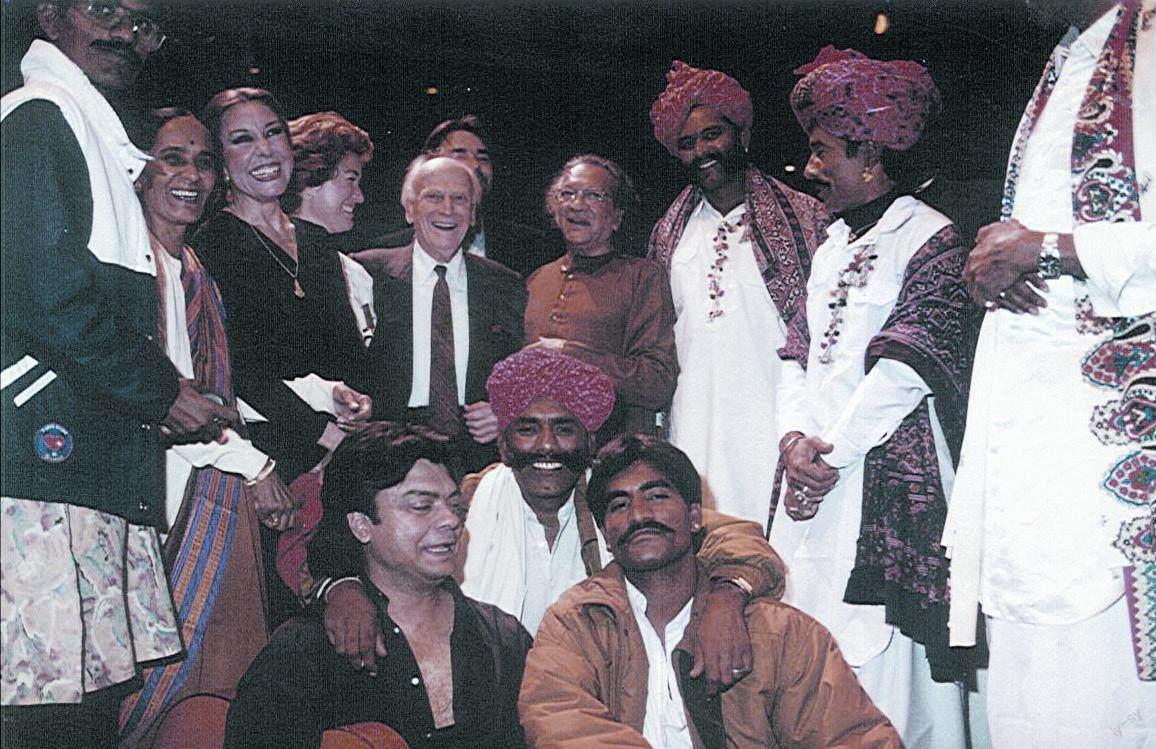

1995年9月24日至25日,在比利时布鲁塞尔皇家音乐厅,伟大的西方小提琴大师耶胡迪·梅纽因与东方西塔尔大师拉维·香卡共同举办了一场不同寻常的音乐会。参与演出的有来自印度西北部拉贾斯坦邦的传统民间歌舞乐团朗嘎与曼嘎哈尼亚(Langas and Manghaniyars)、匈牙利吉卜赛钦巴隆乐师鲁道维特·葛瓦契(Ludovit Kovac)、俄罗斯吉卜赛洛伊科三重奏(Trio Loyko)和北非游牧民族柏柏尔人。音乐会的最后是西班牙吉卜赛弗拉门戈歌舞表演。这是一场有着奇特组合与阵容的音乐会,更是一次跨越千年时空的音乐变迁和由一个流浪民族引起的文化联结。在整个过程中,香卡本人亲自参与组织排练和表演,与梅纽因一起担任音乐会的主持与解说。

这场名为“从西塔尔到吉他”的音乐会富有多重深刻内涵,主题其实是一个寓意和指代。西塔尔指代的是印度音乐传统,象征着古老的东方;吉他寓意着离开故土后散居欧洲的吉卜赛族群,意指漂泊西方的东方之根。因此,音乐会不仅仅是让东西方的两件乐器首次谋面,撮合一个颠沛流离的族群同台献艺,而是以歌舞器乐追寻祖辈的足迹,面对西方听众讲述一个古老东方民族历经千年迁徙的起始与终点,展示东西方音乐血脉姻缘万里辗转的传播与繁衍。或许,这才是香卡与梅纽因策划音乐会的初衷吧。

在热烈的掌声中,梅纽因与香卡一同登场。两人身着传统的印度式对襟大褂,精致镶绣的花边散发着东方韵味,不同的是,香卡多了一条白色的搭肩。两位大师驰骋全球乐坛已有大半个世纪,与曾经叱诧风云的岁月相比,如今的梅纽因显得老成持重,说话的节奏迟缓,让人感到一种睿智的火花在闪烁。他拉着香卡的手向观众做了一番感人肺腑的介绍:“我亲爱的拉维,你为今晚的演出倾注了满腔热忱,你是位卓越的即兴演奏大师。感谢你非常了不起的妻子苏卡妮娅担任坦布拉(Tambura)的演奏,以及塔布拉(Tabla)鼓手库玛波泽。今晚的演出,是讲述一个故事,是关乎一个贴近我们心灵的音乐民族。他们是一个流浪民族,他们也演奏小提琴。在这趟跨越千年的流浪旅程里,他们饱受欺凌与迫害,从印度西北部的拉贾斯坦邦最终来到了西班牙南部的安达卢契亚。打从我青少年时期第一次听到罗马尼亚吉卜赛人的音乐时,那音乐就強烈地打动了我、感染着我,促使我和香卡一起来合作举办这场联结东西方音乐纽带的音乐会。”梅纽因之所以特别提及罗马尼亚吉卜赛人,是因为卓越的罗马尼亚音乐家乔治·埃内斯库是他的老师,可见少年时的记忆是多么难以忘怀。

梅纽因还特别感谢香卡,说是香卡教会了他如何进行东方式的即兴演奏。香卡曾对梅纽因说:“我们听印度古典音乐如同你们听巴赫、贝多芬、莫扎特一样怀着敬重的态度。我们的音乐没有诸如西方古典音乐中的和声、多声部和转调,在拉格中所有的一切都是即兴的。”回忆那段三十年前发生在不同文化背景之间“东西方相遇”的往事,两位大师长达半个多世纪以音乐为媒的友情可谓刻骨铭心。

在梅纽因的开场白之后,香卡走到台中央席地而坐,拿起话筒说道:“亲爱的耶胡迪和今晚所有到场的观众,我将为大家演奏一首自己创作的拉格作品《比鲁·班贾拉》。”接着,香卡介绍道,拉格的曲调原型均来自民间曲调,这首名为“比鲁·班贾拉”的拉格意为“柠檬”,讲述的是一个小伙子与姑娘之间以柠檬传递爱情信息的浪漫故事。说到这儿,台下的听众会心地笑了起来。

印度式的演奏是席地而坐的,而且是以一件乐器为主奏、几件乐器为辅奏的小型乐队表现形式。香卡弹奏西塔尔,由香卡妻子弹奏坦布拉和一位塔布拉鼓手伴奏。在西塔尔的演奏中,坦布拉是作为提示并支撑某种拉格情境的持续音而萦绕始终,塔布拉鼓则给予节奏和气氛的烘托变化。每一首拉格就相当于一首作品,有它特定的音阶结构和意味情境。通常,拉格演奏的程式起始是一段慢速散板的情绪营造,之后进入中板并加入塔布拉鼓,两者相互竞奏渐趋热烈,最终在快速激情的高潮中戛然而止。

香卡的演奏持续了二十分钟。在整个演奏过程中,梅纽因屈腿坐在舞台地板一侧凝神聆听。他与印度音乐的结缘,尤其是对香卡演奏的迷恋已经持续了几十载。乐声刚落,梅纽因兴奋地上前与香卡拥抱祝贺:“好极了,拉维!我好久没听到如此充满灵感和激情的演奏了!”这种发自内心的相互赞赏印证了东西方音乐彼此间的水乳相融。梅纽因有意替代台下好奇的西方观众向香卡发问:

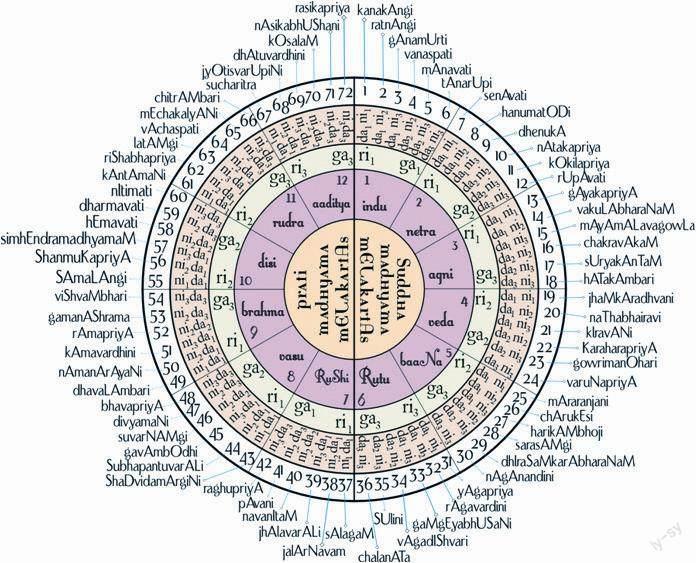

“拉格大致有多少种音阶形式?”

“七十二种。”香卡脱口答道。

“噢,那我们的太少了!”

“不,不。”香卡谦逊地客气道。

这实则是一个关于东西方音乐差异的有趣话题。印度音乐有着特定的、微妙的、变化万千的拉格音阶结构,以及贯穿拉格的即兴演奏形式等特有的印度音乐体系语言,这对习惯于巴赫、莫扎特音乐语言的西方听众来说,至少那种预想的音乐期盼没有了。西方音乐有着规范的大小调式体系,严格按谱演奏,而印度音乐的即兴性演奏则是无法预见的,是一种全新的音响体验,有人甚至会对如此即兴持有“不规范”的偏见。

中国传统乐理中“变徵”“闰”“清角”“变宫”的出现给音阶带来了新的音高关系,正如西方大小调音阶中的降Ⅵ级、降Ⅶ级、升Ⅵ级、升Ⅶ级音一样。尽管以这几个变化音级构成了中国七声音阶的雅乐音阶、清乐音阶、燕乐音阶以及西方和声、旋律大小调音阶,然撇开调式调性的因素而言,其音阶内部音级间排列的相互音高关系是固定的。而在印度古老的传统音乐体系中,一个八度内的音阶结构被划分为可能存在的二十二个微分音高关系,称作“什汝蒂”(Sruti),借用埃利斯的音分(Cent)计量值表示,一个什汝蒂约等于54.5音分。七个基本音级间的什汝蒂数量多寡不一,依不同拉格作相应调整,因而产生各种变化音级,众多的变化音级又构成多种多样的音阶。南印度卡纳塔克古典音乐复杂的拉格体系曾有两百多种音阶结构。十七世纪中叶,博学多才的音乐理论家温卡塔玛吉对卡纳塔克音乐体系做了全面的系统整理和阐述,归纳出七十二种拉格音阶结构类别。

应该说,所有这些迥异于西方的音乐接受、传承模式,都值得作为东西方音乐文化进行比较探究的课题。比如,即兴唱奏的表演方式一直存在于吉卜赛人的音乐中,只不过其表现形式随定居地的变化融入了当地的音乐风格,而贴上了新的文化标签。

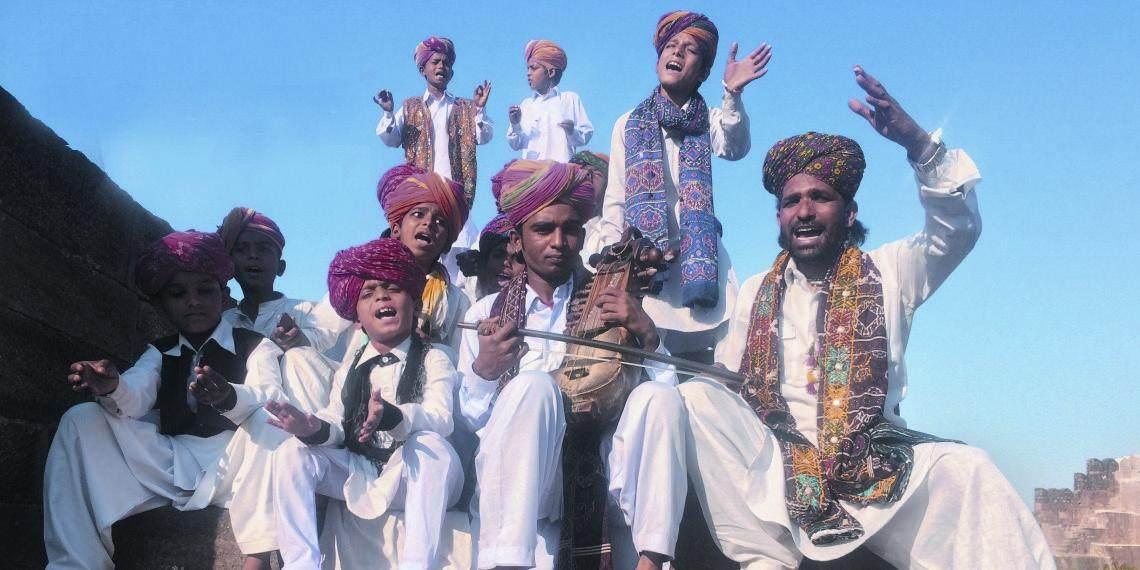

接着上场的是来自印度西北部拉贾斯坦邦民间歌舞乐团“朗嘎与曼嘎哈尼亚”的音乐表演。香卡向观众一一介绍了表演者的名字、从事的表演门类或乐器。毫无疑问,这一切对现场观众来说是那样的新奇美妙。

在这场音乐会上,噶孜·可罕(Gazi Khan)担任演唱兼打竹板,另外两件乐器萨让吉(Sarangi)和鼓作为伴奏。他的歌唱让我们欣赏到地道的拉贾斯坦邦民间曲调。从他的演唱里,我们可以听到北印度古典声乐克雅尔、塔拉纳的遗韵,说明宫廷与民间本有的联系。这首歌作为歌舞音乐主题多次出现在印度宝莱坞电影配乐中,只不过影片中的演唱和配器作了舞台艺术化的处理,没有眼下听来朴实、粗犷,带着浓郁的乡野情趣。

费若孜·可罕(Feroz Khan)演奏多赫拉鼓(Dholak),其形制类似于南印度的木丹加鼓(Mridangam),长桶形,横卧于腿膝间,徒手拍击。鼓的节奏在印度无论古典还是民间音乐中都是不可或缺的,散板过后鼓便进入了,烘托着主奏乐器或闲庭信步,或激情澎湃。

萨卡尔·可罕(Sakar Khan)演奏弓擦乐器卡梅查(Kamaycha),由三根主弦、十数根共鸣弦组成。蒙皮的共鸣箱硕大如满月,这是盛行在拉贾斯坦邦特有的民间乐器。

梅如丁·可罕(Mheruddin Khan)演奏双管竖笛萨塔拉(Satara),由一根持续音管和一根指孔管组成,采用循环呼吸的方式演奏。双管吹奏仅以多赫拉鼓伴奏,梅如丁同时兼萨让吉演奏。

拉贾斯坦邦的歌舞音乐一响起,那轻盈如烟的婉转和山泉如泻的涌动便会毫无准备地攫住你的心灵,因为不论是人声还是乐器的音色、音律,所有的声音概念都与你以往的欣赏经验全然不同。即便你是一位专业音乐人士,也无法模仿那音无定格的行腔走句,因为十二平均律等值均分的视唱练耳训练似乎已使你的音乐思维固化了。

印度历史上有着专门从事职业音乐歌舞表演的乐户家族。“朗嘎与曼嘎哈尼亚”歌舞乐团便是来自拉贾斯坦邦不同村庄的两个著名的世袭音乐家族。他们是封闭性的家族制音乐传承体系,有著独特的原生态音乐风貌,积累着丰富的包括民间器乐和歌舞在内的表演曲目。孩子们从小就在父母、兄长和姊妹的教习下,耳濡目染代代相传地掌握了这种表演体系,他们以往的职业就是为王侯贵族庇护人演唱演奏。印度西北部是一片盛产音乐的地方,“拉贾斯坦邦”的原意就是“国王的土地”。这种情形东西方都有,类似于欧洲的宫廷乐队。自从印度建国以后,土邦式的王公府邸纷纷瓦解,失去依附的乐户家族从此流落民间。如今乐户们靠在各种节庆典礼风俗仪式上表演为生,从孩童出生到婚丧嫁娶,一年四季的各种民俗场合都离不开他们的表演。从音乐人类学的观念看,这些世袭的音乐家族就是当地民间音乐最本真的传承者。这次,香卡把拉贾斯坦邦的两支乐户家族组织起来介绍给欧洲的听众,体现了一位东方音乐家为促成东西方文化交流所做的努力。

紧接着是俄罗斯吉卜赛洛伊科三重奏使用两把小提琴和一把吉他的表演,吉他手同时兼演唱。三人把民间小提琴卓越的技艺与吉卜赛人特有的歌喉发挥得酣畅淋漓,让人叹为观止,即兴技巧与音色音响出神入化,去听听蒙蒂的《查尔達什舞曲》或是萨拉萨蒂的《流浪者之歌》,就知道那血性有多狂野奔放,那情感是何等荡气回肠,无怪乎梅纽因曾宣称“洛伊科的音乐家是我们这个时代伟大的即兴演奏家”。

弗拉门戈是属于西班牙南部安达卢契亚吉卜赛人的歌舞,有着不同的节奏类型,并表达相应的情感。比如说,珀·索里亚(por solea)表达深沉、忧伤的舞步;阿里戈利亚(alegria)则充满活力,一旁伴唱的歌者会情不自禁地被鼓动起来,用跺脚、击掌连同嘶哑粗犷的嗓音为之呐喊宣泄。总之,弗拉门戈是集舞者、歌者与吉他手三者的情感演绎于一体,皆统一在相同的节奏情绪里表演。布兰卡的弗拉门戈舞蹈技艺可谓是炉火纯青,整个表演充盈着张力和洒脱,炽热而内敛。弗拉门戈歌舞早已成为西班牙的国粹和民族的骄傲。假若你对弗拉门戈音乐甚为陌生的话,不妨听听阿尔贝尼兹的《西班牙组曲》《伊比利亚组曲》和格拉纳多斯的《西班牙舞曲》,多少能领略到安达卢契亚民间音乐的魅力。历史上凯尔特人、腓尼基人、罗马人、西哥特人和摩尔人先后踏足安达卢契亚,使这片浸润多重文化的土地孕育出的吉卜赛音乐成为欧洲作曲家创作灵感的鲜活源泉。

音乐会的最后,是所有乐手、歌手、舞者的同台演出,拉贾斯坦邦女舞者的玄青衣裙与弗拉门戈舞者的火红长裙相互映照、竞相舞动,这些生活在不同国家和地域的吉卜赛民族歌舞音乐竟是如此融洽和鸣,浑然天成。无论相隔多么遥远,尽管流落异国他乡,吉卜赛族群流淌在血脉里的共同天性和乐舞基因生生不息。饱受寄人篱下的屈辱,使宣泄的音调越发桀骜不羁,四海为家浪迹天涯的旅途给歌舞平添了浪漫多情。漫漫千年未尝消蚀同宗的族语乡音,千山万水何以阻隔同源的胞情血亲。终于,这个以罗姆人自称的族群注定有缘在这个时间节点与场合以音乐慰藉,借歌舞重逢。

两位慈祥的老人在迟暮之年责无旁贷地担负起串联东西方音乐文化的使命,他们蹒跚的步履需要一种什么精神来支撑啊!对东方音乐的一生挚爱发生在一个身为西方小提琴大师的老人身上,是否也应让我们有所反思呢?“香卡提供了一次机会,帮我们圆了一个期盼已久的梦,让我们见识到日常生活不曾经历的苦痛与欢乐,”梅纽因激动地说,“这场歌舞音乐会说明了一个道理,文化是无法阻隔的,它超越了人为的国界藩篱。”两人曾接受媒体的采访,回忆从少年时期起持续至今的友情经历、多少次愉快会面与合作、相互讨教和切磋,以及抒发对东西方音乐的见解……那种欣喜溢于言表。不想这是两位大师的最后一次东西方相遇,三年半后,梅纽因驾鹤西去。

连续两个多小时聚精会神地聆听这从东方流向西方的音乐,布鲁塞尔皇家音乐厅全场座无虚席,现场观众纷纷被那原本不登大雅之堂的音响所打动和感染,仿佛在接受一次神圣的心灵沐浴。什么时候中国原汁原味的民间音乐,地地道道的歌舞、戏曲也能获得世界的青睐?国际舞台的东方音乐里也有未被改造的中国声音,需要的就是像香卡这样具有远见卓识的音乐家向世界推崇自己民族珍贵的文化遗产。