新大陆的奇妙相遇

赵博阳

作为人类历史上无比重要的里程碑事件之一,美洲新大陆的发现拉开了大航海时代的序幕。近代早期的“全球化”进程与当时伊比利亚半岛上两个王国的不断扩张紧密相关。今天,或许我们更为熟悉十六世纪西班牙殖民者科尔特斯、皮萨罗等人对当地金银珠宝的贪欲和种种骇人听闻的暴行。而不太为人所知的是伴随着基督教的传播,新到来的欧洲人在拉丁美洲广袤的土地上建立起了宏伟的建筑和繁盛的文化教育中心,有效促进了欧洲音乐在当地的融合与发展。

新大陆被发现后的两百余年里,墨西哥城、普埃布拉、瓦哈卡、利马等拉美新兴中心产出了一批又一批优秀的音乐作品。令人遗憾的是,在全球化愈发紧密的当代,我们却很少有机会聆听到这些融合了不同文化的音乐作品。囿于时空上的巨大差异,这些音乐能被今天的听众接受着实不易。

欧洲音乐西传的开端

随着欧洲人登上美洲大陆,多明我会、方济各会、奥斯定会等传统修会的传教士从大西洋东岸纷至沓来。起初,他们只是建造了简朴的小教堂。到了十六世纪中期,壮丽的大教堂也在一些主要的大城市中拔地而起,各种大学、学院等文化教育机构随即建立。更为重要的是,大众传播媒介革命迅速席卷欧陆本土,甚至还辐射至新大陆。西班牙人在大城市内建立了印刷出版机构,进一步加速了知识的传播。

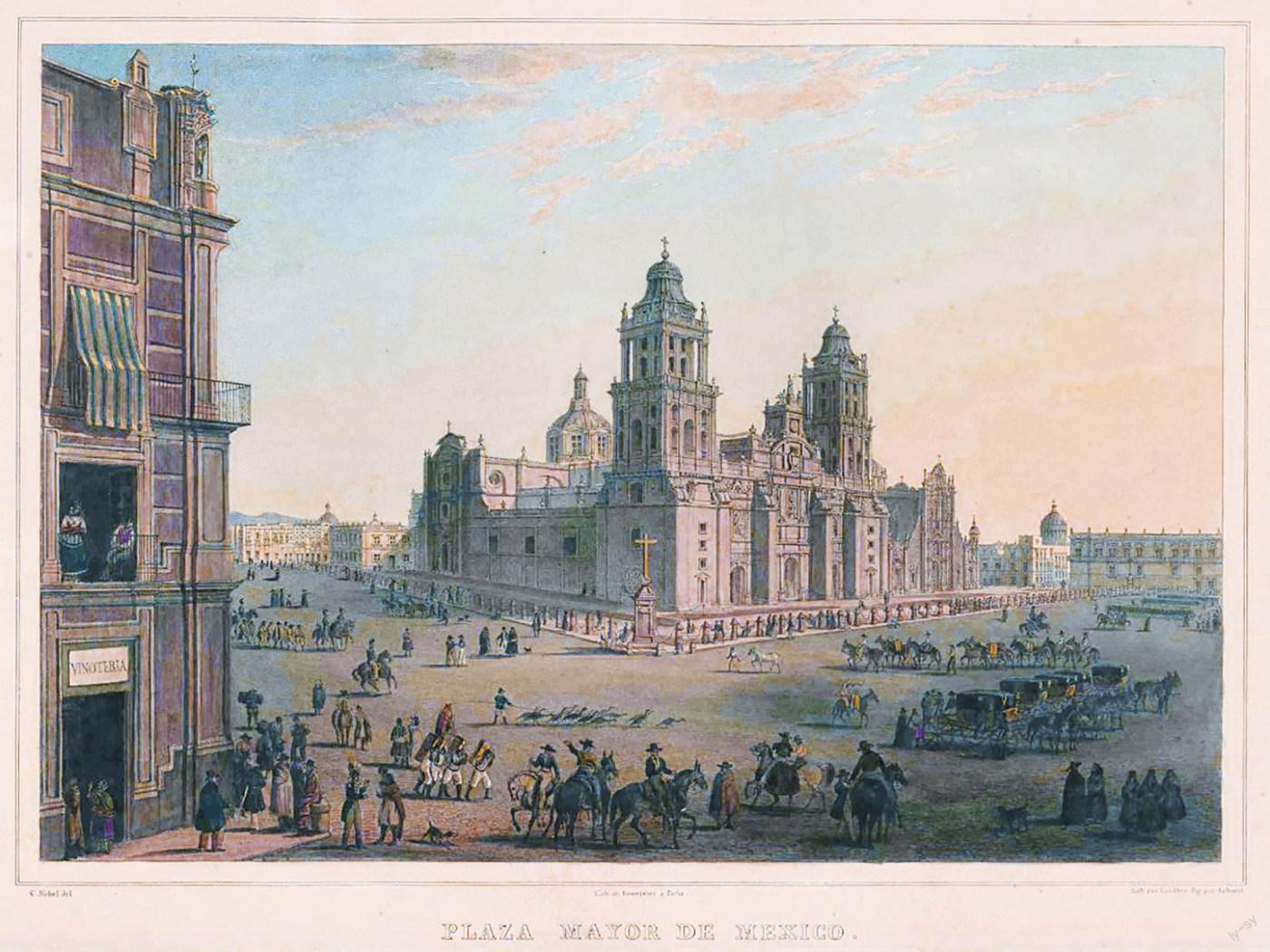

早期在音乐方面最活跃的中心主要位于墨西哥和秘鲁等地的大城市。一个经典的例子是普埃布拉(Puebla de los ángeles,puebla在西班牙语中也有“孩童”的意思)。1531年,西班牙人依靠美洲土著与引进的黑人奴隶,在墨西哥建立了一座崭新的城市,并为其取了一个奇幻而美丽的名字——天使的普埃布拉,其中坐落着大教堂,还有与之匹配的仪式与音乐。实际上,拉美主要城市中的大教堂与西班牙的宗教文明渊源颇深,如墨西哥城大教堂(建于1573年)采用了塞维利亚大教堂的礼仪,而普埃布拉在这方面则更多地效仿了托莱多的传统。

正是借由这一窗口,西欧本土的音乐开始源源不断地输入美洲。除了经典的单声部格里高利圣咏充作弥撒等礼仪的基本用乐外,彼时欧洲文艺复兴运动背景下盛行的复调音乐也进入了新大陆的视野。西班牙本土作曲家如维多利亚(Victoria)、莫拉莱斯(Morales)等人的音乐自不必说。尤其是莫拉莱斯,其于1558年为神圣罗马帝国皇帝卡罗五世的葬礼创作的五声部《安魂曲》(Missa defunctorum)给世人留下了深刻印象,作品的乐谱甚至被寄往了美洲,而他的一系列《尊主颂》(Magnificat)也是新大陆教堂内常演不衰的保留曲目。除了莫拉莱斯以外,在利马等地的音乐档案中,人们也发现了另一位西班牙作曲家罗伯(Alonso Lobo)为国王菲利普二世的葬礼所作的动人的六声部挽歌《我的琴瑟奏出哀歌》(Versa est in luctum)。在西班牙以外的作曲家中,帕莱斯特里纳和拉索的作品最受欢迎,这从危地马拉到墨西哥等地的众多教会存档中可见一斑。

音乐创作的初现

西班牙人不仅带来了欧洲的音乐成果,更为重要的是,他们开启了美洲大陆上的音乐创作活动。早年间,作曲家往往不辞辛劳,自欧洲远道而来。其中第一位真正堪称欧洲音乐史语境中“乐正”(maestro di cappella)这一头衔的作曲家便是佛朗哥(Hernando Franco)。佛朗哥于1532年出生在西班牙,年少时曾在塞戈维亚大教堂唱诗班中担任男童歌手。他在那里遇到了同为音乐家的阿拉莫兄弟,在了解拉丁美洲的风土人情与新机遇的可能后,毅然决定跟随他俩前往新大陆。据史料记载,最晚在1573年,佛朗哥已经在危地马拉的教会内服务。两年后,他又来到了墨西哥城。在生命的最后三年里,佛朗哥担任着新落成的墨西哥城大教堂的乐正。今天,这座大教堂仍然保留了这位作曲家十四首《尊主颂》以及大量经文歌的乐谱。由于在西班牙接受了完整的音乐教育,佛朗哥的音乐无不展现出那个时代欧洲复调音乐的典型特征,如精巧的对位、复杂的织体、丰富的和声、单旋律素歌与多声部音乐之间的转换等。

在佛朗哥以后的作曲家中,建树颇丰者有帕迪亚(Juan Gutiérrez de Padilla)。帕迪亚1590年左右出生在马拉加,后在家乡接受了音乐教育。起初,帕迪亚在西班牙的赫雷斯和加的斯两地的教会中担任音乐职务。至1622年,他已成为大西洋另一头普埃布拉城大教堂的副乐正。七年后,他升任正職,直至1664年去世。帕迪亚的音乐受到了当地教会权威的赏识,在他去世前不久,当地教会将其作品汇编成集,并以《第十五册合唱曲谱》(Libro de coro XV)为名,保存在普埃布拉城大教堂中。正是得益于这一收藏,今人得以接触到帕迪亚大量的经文歌、哀歌、弥撒曲等作品。他的合唱作品常采用八声部双合唱团的形式,偏爱以歌词音节为主导的柱式和声行进,无不带有欧洲早期音乐写作技法的特征。

同一时期,拉丁美洲还孕育了几位本土作曲家。他们属于“克利奥尔人”(Creoles),是西班牙人在当地孕育的后代。克利奥尔作曲家们生长于拉美地区,并在当地的文化教育机构中接受专业训练。卡皮亚斯(Francisco López Capillas)是这一代克利奥尔作曲家中的佼佼者。他于1605年左右出生在墨西哥城,但他的音乐生涯却始自普埃布拉城富丽堂皇的大教堂。在那里,他跟随帕迪亚学习音乐,协助其开展音乐工作,并担任管风琴师。1648年,卡皮亚斯回到了墨西哥城,起初充当大教堂乐正希梅诺(Fabián Ximeno)的助理,1654年后升任乐正。今天,卡皮亚斯给我们留下了八套弥撒曲及一套《尊主颂》,这些作品在拉美出版后,一度流传回了伊比利亚本土。与帕迪亚的音乐相比,卡皮亚斯更倾向于创作四声部合唱作品。他的音乐简单、清新,不刻意追求宏大的规模和过于复杂的音响。

不同文明的交融

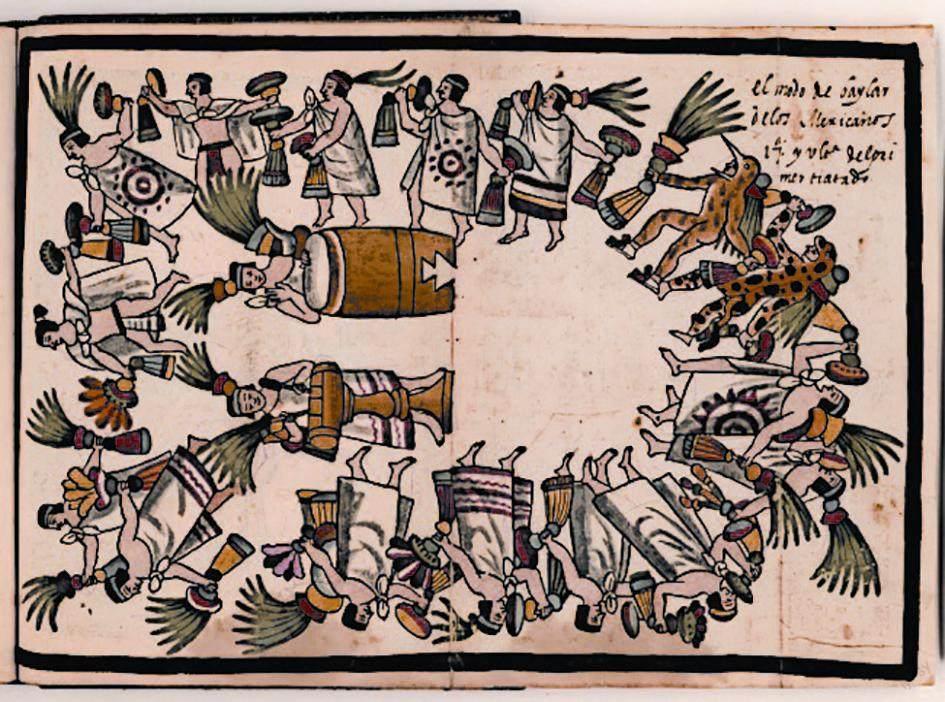

在哥伦布与新大陆相遇之前,从墨西哥北部的群山中,到加勒比海上的诸岛,美洲大陆上散落着各类大小不一的土著文明,其中既有原始封闭的民族,也有高度组织化的社会。今天,我们对这些前殖民时代文明的音乐活动所知甚少,仅能从建筑的遗迹、幸存的乐器和欧洲人的早年文字纪录中管窥一二,如印加人热衷在宫廷和祭祀仪式上举行规模宏大的音乐表演,前呼后拥的参与者或是奏乐,或是歌舞;波南帕克一座八世纪神庙内的壁画上描绘了玛雅人盛大的游行场面,鼓号齐鸣,好生热闹;阿兹特克人喜爱吹奏一种名为“特拉皮扎利”(tlapizalli)的笛子,这种笛子被认为是一种神圣的乐器。

传教士抵达拉丁美洲后,也为印第安诸民族创造的灿烂文明折服。为了便于同当地人交流,他们开始学习各种方言,同时也注意到了印第安人的音乐文化,并尝试以编写语言辞典、编年史书等方式加以记录。他们意识到印第安人有很强的仪式音乐传统,这也使得他们十分容易接受欧洲人的宗教音乐。一位十六世纪活跃在墨西哥的西班牙历史学家指出,在音乐的情感基调方面,西班牙人和印第安人之间存在着某种相似性。在种种本地化的适应举措下,新音乐的创作也随之进入了更为成熟的阶段。

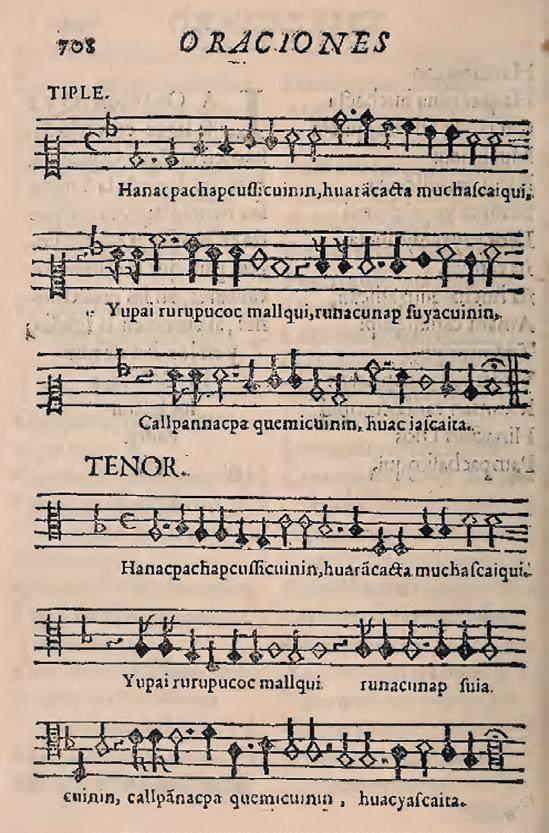

尽管弥撒礼仪中的音乐有其固定范式必须遵循,不可逾矩,但音乐为作曲家们提供了可充分施展创意的空间。《上天福佑》(Hanacpachap cussicuinin)便是这类音乐中的典范。这首四声部圣咏是拉丁美洲第一首印刷出版的多声部合唱作品。按照谱面上的注释,它应是弥撒开始前会众游堂时所唱的歌曲。有意思的是,这位佚名作者挣脱了拉丁语的桎梏,改以印第安人的方言为歌词——《上天福佑》中严肃、高贵而稍显异域风情的旋律之下,是一首盖丘亚语(Quechua)诗歌。我们不妨细看其中一段:“我的灵魂如美洲豹般,用诡诈的舌头说着谎言,过着欺骗的生活。重担令我头晕目眩,它们亲热地围绕着我。求你助我逃离魔鬼的罪恶,如此我好作为你的孩子,得享永恒的生命;求你增加我的金银,使我好好储存;求你赐我丰收,令我免于饥荒。”古老的印加语言,将谎言化身的美洲豹、金银的储存等奇妙多彩的印第安意象,同基督教中对罪恶的唾弃与对永生的祈求巧妙地融合在一起,这种因地制宜的巧思在不经意间造就了一种文明的相遇。

更有意思的是各种层出不穷的比良西科(villancicos)。这种多声部合唱小品原是伊比利亚的圣诞歌谣,虽具有神圣主题,但歌词与音乐皆已彻底世俗化,听来颇具乡村气息,是近代早期西班牙民间生活的真实写照。当这种杂糅着世俗民风的音乐体裁进入美洲大陆后,却摇身一变,散发出一种更接地气的魅力。拉美地区的早期音乐家们留下了大量新大陆的比良西科。西班牙移民作曲家阿劳霍(Juan de Araujo)的《嘿!来吧!》热情愉悦,用音乐勾勒出印第安人在大丰收后载歌载舞的喜庆场面。西班牙作曲家萨拉扎尔(Diego José de Salazar)虽一生从未离开过自己的祖国,但他最著名的比良西科《让那头黑脸小牛进场》(Salga el torillo hosquillo)却传到了大西洋彼岸,并在阿劳霍的改编之下,于新大洲重现了斗牛的壮观场景。葡萄牙移民作曲家费尔南德斯(Gaspar Fernandes)则另辟蹊径,以阿兹特克民族的纳瓦特尔语(Nahuatl)为词,创作了《睡吧,宝贝》(Xicochi conetzintle),这是印第安母亲对怀中儿童温柔吟唱的摇篮曲。当黑人奴隶被源源不断地运往美洲之际,非洲裔元素也随之而来。克利奥尔作曲家塞斯佩德斯(Juan García de Zéspedes)的《夜晚正邀约我们》(Convidando esta la noche)中那热烈奔放的非洲瓜拉恰舞节奏,至今都能在古巴等地的民间音乐中寻得蛛丝马迹。欧洲的音乐语汇与本土印第安及外来非洲裔的文化元素在新大陆相遇相融,催生出独具活力与韧性的拉美民间音乐。

十八世纪以后的发展

随着欧洲音乐进入巴洛克盛期,新一代拉美作曲家也开始将更多的新理念和元素融入音乐创作中,使当地的音乐发展呈现愈发多姿多彩的局面。

克利奥尔作曲家苏玛雅(Manuel de Sumaya)一生中的大部分时光都在墨西哥城度过,1714年成为大教堂乐正是他音乐生涯中的高光时刻。晚年,苏玛雅移居瓦哈卡,美丽的城市似乎为苏玛雅带来了艺术创作上的新灵感,他最好的一些作品都完成于这一时期。这些音乐展示出作曲家对新旧音乐风格的把握与融合,一方面仍带有十七世纪以前较为古朴的风貌,另一方面又不失巴洛克时代的新元素。这一时期,包括瓦哈卡在内的大部分拉美音乐中心已经配备了不同规模的乐队,管风琴、竖琴、小提琴、中提琴、铜管乐器乃至羽管键琴都是常见的乐器。先前无伴奏合唱的形式限制在褪去,拉美的音乐正逐渐与欧洲同步。

早年在那不勒斯师从斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti)的意大利作曲家齐波利(Dominico Zipoli)于1716年加入耶稣会后,远赴巴拉圭与阿根廷等地工作。他的大部分音乐直到最近几年才重新被挖掘和演释。不同于苏玛雅音乐中略显旧派的作风,齐波利的作品已然是相当成熟的巴洛克音乐风貌了。除了传统的弥撒曲外,他的创作还涉及康塔塔、器乐协奏曲等体裁,极大地丰富了拉美古典音乐的宝库。

围绕着大教堂创作的各种礼仪内外音乐固然是近代拉美音乐活动的重中之重,但十八世纪后,世俗音乐也得到了很大发展。苏玛雅就曾于1708年为墨西哥城总督府上演的戏剧《罗德里格》(El Rodrigo)写作了配乐部分。1711年,他更是创作了西班牙语歌剧《帕耳忒诺珀》(La Parténope),这也是继移民作曲家委拉斯科(Tomás de Torrejón y Velasco)的《玫瑰之血》(La Púrpura de la Rosa)后,第二部在拉美上演的巴洛克歌剧。在利马,十八世纪的克利塞奥剧院在移民作曲家马萨(Bartolomé Massa)的带领下,被打造成当时美洲最为活跃的戏剧中心,其中的一些喜剧配乐得以幸存至今。

今天,以十九世纪加西亚(José Mauricio Nunes Garcia)和二十世纪维拉-罗伯斯(Heitor Villa-Lobos)为代表创作的拉美古典音乐,其成就绝非一蹴而就,而是建立在十六世纪以来大西洋彼岸音乐知识源源不断西传的基础之上。不过,这一进程并非只是简单的单向输入,一代代移民与克利奥尔作曲家们在欧洲的音乐语汇中,糅合了异域文明的元素,从而塑造出具有独特地域气质的严肃音乐。同一时期,欧洲知识分子也在亚非多地进行着同样的实践。幸运的是,拉丁美洲保留了更多的音乐记忆。遥想当年,在南美雨林的一座小教堂内,印第安人与克利奥尔人或挤坐于屋内,或倚靠在窗前,每一个人都专注地聆听着新世界的音乐。发生在拉丁美洲的這场大规模的音乐知识引入、产出与重塑的活动,不仅是拉丁美洲所独有的音乐实践,也是近代古典音乐发展史上不应被忽视的一环。