甜蜜的哀歌

胡钰冰

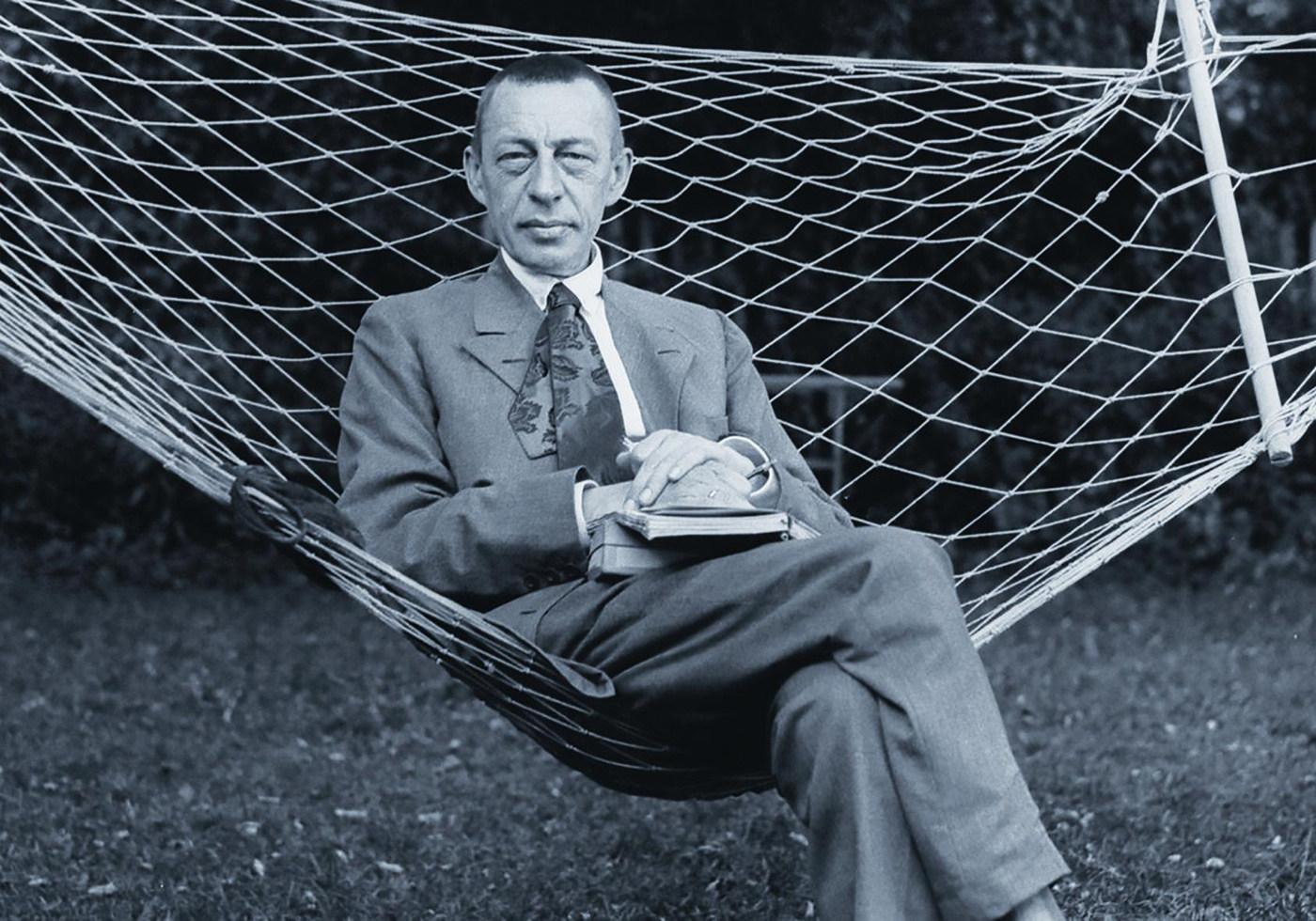

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(Sergei Rachmaninoff)是俄罗斯最伟大的作曲家之一,也是二十世纪最优秀的钢琴家之一,同时他还是一位经验丰富的指挥家,可谓继柴科夫斯基之后俄罗斯晚期浪漫主义的最后一位继承者。其音乐巨匠的身份和地位毋庸置疑,没有人会否认他的音乐天赋及其作品的艺术价值。

今年正逢拉赫玛尼诺夫诞辰一百五十周年,首届谢尔盖·拉赫玛尼诺夫国际青少年钢琴比赛于2023年3月21日在作曲家的家乡俄罗斯大诺夫哥罗德举行,这个无与伦比的音乐家之魂被重新“点燃”。

1873年,拉赫玛尼诺夫出生于俄罗斯的一个贵族庄园,因出身音乐世家而得以更早地接触音乐。其音乐天赋卓然,四岁便跟随母亲学习钢琴,九岁和十二岁时分别进入圣彼得堡音乐学院和莫斯科音乐学院,先跟随尼古拉·兹维列夫(Nikolay Zverev)学习钢琴,后逐渐开始尝试作曲。其毕业作品独幕歌剧《阿列科》(Aleko)得到柴科夫斯基的认可。毕业后,拉赫玛尼诺夫先后以钢琴家和指挥家的身份活跃于乐坛。1917年底,拉赫玛尼诺夫离开家乡,远赴美国,此后便再未踏上故土。拉赫玛尼诺夫深受浪漫主义作曲家影响,注重情感表达,其一生就像他的音乐作品,情感丰富、色彩斑斓,曾一帆风顺,也曾坎坷曲折,这也造就了他的音乐传奇。

拉赫玛尼诺夫不仅是一位作曲大师,他本人还以出神入化的钢琴演奏水平著称,其钢琴作品深受广大乐迷的追捧與喜爱。钢琴音乐创作是拉赫玛尼诺夫音乐创作中表现极为突出的领域,其钢琴协奏曲更是具有极高的艺术地位,为整个钢琴协奏曲的发展起到了一定程度的推动作用。在拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲中,钢琴与乐队之间的磨合极为重要,钢琴既是独奏者,也是乐队的合作者,作曲家极为注重二者间的平衡、配合与互动,以达到共鸣。

拉赫玛尼诺夫一生共创作了四首钢琴协奏曲,其中第二首最为突出。这部作品是世界上具有影响力的钢琴协奏曲之一,然而它的诞生,却是极为坎坷的。

孕育于逆境之中

音乐家的一生往往一波三折,拉赫玛尼诺夫亦是如此。《阿列科》等作品的成功让拉赫玛尼诺夫抱着必胜的决心谱写了《第一交响曲》,但却意料之外地遭遇了“滑铁卢”,成了一次“败笔”,这让原本沉浸在创作热情中的拉赫玛尼诺夫深受重创。

在此后的很长一段时间里,拉赫玛尼诺夫始终难以从《第一交响曲》“创作失利”的阴影中走出来,他丧失了灵感和信心,陷入到深深的自我怀疑之中。

在此之前,拉赫玛尼诺夫的音乐创作可谓一帆风顺,这次失败与他在此之前所获得的成功形成了巨大的反差,如若不是这次失利横插一脚,他或许会有更多交响曲诞生。其实现在看来,《第一交响曲》或许没有当时人们所批评的那样糟糕和差劲。

后来,在心理治疗师尼古拉·达尔博士的治疗和帮助下,拉赫玛尼诺夫逐渐重拾信心、重新出发。

如画如诗的浪漫气质

《第一交响曲》的“失败”打倒了拉赫玛尼诺夫,让他一蹶不振,直到《第二钢琴协奏曲》大获成功,他才“重获新生”。

《第二钢琴协奏曲》创作于1899年至1901年,是拉赫玛尼诺夫中期的作品。该曲共有三个乐章,兼具俄罗斯传统音乐特有的气质和浪漫主义的色调,以及拉赫玛尼诺夫自己独特的艺术个性,多重风格并存。如今,我们重听这首被誉为其最高杰作的《第二钢琴协奏曲》,仍会折服于作曲家的创作热情和音乐力量,其音乐连绵不断,一气呵成,色彩丰富,感情充盈,心绪跌宕,旋律精致,节奏鲜明,和声严谨,配器绚丽。声部材料的层次感,激情与克制的完美制衡,如一幅画卷,亦如一首诗歌。

《第二钢琴协奏曲》以C小调作为主调,其本身就象征着某种悲剧性的色彩,十分符合他没落的贵族艺术家气质。拉赫玛尼诺夫骨子里总是更倾向于伤感和死亡音调,这或许是因为他本身就是一个悲观主义者,又许是因为时局动荡、家庭衰败、深处异国他乡……总之,拉赫玛尼诺夫音乐中那种充满悲剧色彩的情调似乎是与生俱来的。

拉赫玛尼诺夫潜在的悲剧性中蕴藏着力量与温情。《第二钢琴协奏曲》的深沉和激烈、舒缓和柔美、迷惘和坚定、忧郁和明朗、彷徨和斗争、深沉而激烈、绚丽又神秘、压抑又刚毅,像是一场自我救赎,是失望中的一股暖流,黑暗里的一束耀光,如画如诗。动人的音乐作品大多是符合听众的音乐审美和精神需求的,作曲家在作品中所倾注的情感,令人为之感动,并深陷其中。

《第二钢琴协奏曲》第一乐章为中板(Moderato),奏鸣曲式。开头钢琴用一连串的和弦进行模仿庄重的“钟声”长鸣,酝酿情绪,引领听众进入后转为流动的琶音,营造悠长宽广的音乐意境。紧接着,单簧管和弦乐在C小调上奏出主题,情绪舒缓轻盈,温柔中略带忧郁。副部主题在明亮的降E大调上依次推进,音乐的内涵变得更加丰富,试图把愁绪清空。再现部弦乐主题和钢琴声部交叠在一起,形成宏伟的进行曲效果,仿佛在此刻走出阴郁,获得救赎。整个乐章黑暗中透露着光明,旋律伤感又带有力量。

第二乐章为柔板(Adagio sostenuto)的三部曲式,调性转为E大调,清洌的长笛在钢琴声部合唱式的伴奏织体中吹出柔情似水的主题,像是描绘自然景象,与第一乐章形成情绪上的鲜明对比。钢琴音色营造旋律背景,浓厚的浪漫主义晚期音乐氛围极为安静,如夜曲般似梦如幻,哀诉衷肠。钢琴声部三连音和主旋律四拍子节奏的交替使用,使得平静背景下流露出隐隐的不安和伤感,像是一首幻想曲。中间一段乐队逐渐消失,钢琴不再仅满足于附和,开始华彩段,音乐自由涌进,此刻明朗的气势油然而生,最后再次回到安静忧郁的音乐氛围中。尾声部分钢琴低声部分解和弦配合高声部和弦进行,惆怅的情绪中掺杂着对美好的憧憬。

第三乐章为快板(Allegro scherzando),回旋曲,调性回到了最初的C小调,但氛围与先前完全不同,形成对比。整个乐章诙谐、活泼,动力节奏和缠绵旋律包含两种情绪——断奏演绎的坚定刚毅和旋律波动的优雅。钢琴雄赳赳、气昂昂,如暴风雨般刮奏,大幅度的跳跃树立起该乐章的音乐情绪——激昂、热情、奔放,呈现无比的自由与个性,尽情地宣泄所有压抑和哀伤的情绪。双簧管和中提琴所唱出的第二主题宽广延绵。最后以恢宏的气势,伴随着乐队奏出进行曲曲调,情绪澎湃悲壮,具有战斗性,在色彩斑斓、辉煌璀璨的合奏中结束,仿佛俄罗斯民间热闹欢快的舞蹈场面。

融汇传统、现代与俄罗斯精髓的“拉氏”风格

俄罗斯作曲家向来拥有强烈浓厚的民族意识,不论在哪个时期,不论身处何地,都不曾背离民族音乐传统。拉赫玛尼诺夫曾说:“我不想仅仅为了我认为的时髦,而去改变经常在我内心如同舒曼幻想曲鸣响的声音,通过这声音我听到了环绕我的世界。”于是,拉赫玛尼诺夫在二十世纪音乐如涨潮般涌上时没有亦步亦趋,他仍旧沉溺在浪漫主义传统潮流中,坚持捍卫俄罗斯古典音乐传统,并汲取浪漫主义精华,不急于踏进更新的潮流。

《第二钢琴协奏曲》虽创作于二十世纪,但依旧保持着十九世紀浪漫主义的传统,其音乐风格虽被“搁浅”,但其中所蕴含的古典技巧、浪漫精神和现代元素,加上浓郁的俄罗斯民族风格,使得它无论身处哪个时代,都永不过时、百听不厌。

每一位音乐家的创作风格都有其各自的演变发展过程。拉赫玛尼诺夫在当时并没有简单地跟随瓦格纳等作曲家的步伐和二十世纪音乐颠覆传统的潮流,他坚定、勇敢地继承了浪漫主义风格,并在积极汲取俄罗斯民族精髓的情况下,形成了独具魅力的“拉式”音乐风格。

或许在现在看来,《第二钢琴协奏曲》在技术上已经“落后”,但其中的精神已然刻进我们的音乐记忆中。拉赫玛尼诺夫的作品是永远值得后人挖掘、研究和欣赏的音乐瑰宝,而被我们所特别铭记和怀念的《第二钢琴协奏曲》更是这瑰宝中一颗无价的夜明珠,它承载着作曲家对祖国的厚爱,并将这首甜蜜的哀歌唱至更辽阔的天地。