黄河大堤内外农村居民点空间格局演变特征及差异分析

王晓东 杨佳昕 张文颜 何双言 姜山 李琳 王磊 秦明周

摘要 為探寻黄河下游生态薄弱河段大堤内外居民点空间格局演变特征及差异,基于2009—2019年高分辨率遥感影像,运用空间韵律测度、GIS空间分析等方法对研究区居民点空间格局特征变化进行分析。结果表明,在空间分布变化方面,大堤内外农村居民点均分布更加集中和密集,堤内聚集态势更强,居民点发展方向相反。核密度高值区域变化不明显,中低值区域变化显著;在规模特征变化方面,研究区居民点总量减少,总体规模偏小。堤外居民点规模明显高于堤内,但堤内居民点扩张面积却超过堤外,居民点个数变化受不同因素影响,小规模居民点扩张明显。热点区沿黄河大堤呈糖葫芦形间断分布,热点区和冷点区均减少;在形态变化方面,堤内外居民点形态均朝规则方向发展,堤内外均保持着较好的连通度。堤外破碎化程度高于堤内,并且在10年后该态势保持不变。结合近10年来滩区和堤外居民点空间格局变化特征,提出堤内外差别化居民点空间管控和整治,为黄河滩区生态保护和高质量发展背景下的农村居民点迁建工程、滩区脱贫攻坚提供参考。

关键词 黄河大堤;农村居民点;空间格局;河南段

中图分类号 TU982.29 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)10-0259-09

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.10.059

Abstract In order to explore the characteristics and differences of the spatial distribution and evolution of the residential areas inside and outside the embankment of the ecologically weak river section of the lower Yellow River,based on high resolution remote sensing images during 2009-2019,using models such as exploratory spatial data analysis and spatial metrics,the paper conducts a quantitative analysis of the space differentiation of rural settlements in the study area.The results are shown as follows:In terms of spatial distribution,the rural settlements in the study area are characterized by obvious concentration with evident spatial variability,the concentration within the embankment is stronger,and the development direction of the settlements is opposite.The regional changes of large values of nuclear density are not obvious,and the changes of small value areas are significant.In terms of changes in scale characteristics,the scale of the residential areas in the study area has decreased,and the overall scale has been smaller.The scale of settlements outside the embankment is significantly larger than that within the embankment,but the expansion area of settlements is opposite.The number of settlements is affected by different factors and the expansion of smallscale settlements is obvious.The hotspot area is intermittently distributed along the Yellow River embankment,and the hotspot area and the cold spot area are reduced.In terms of morphological changes,the shape of the residential areas inside and outside the embankment has developed in a regular direction,and good connectivity has been maintained inside and outside the embankment.The degree of fragmentation outside the embankment is higher than that the inside,and the situation remains unchanged after ten years.Based on the changes in the spatial pattern of rural settlements inside and outside the embankment in the past 10 years,the spatial management and improvement of differentiated settlements inside and outside the embankment are proposed to relocate the rural settlements under the background of ecological protection and highquality development of the Yellow River beach area and provide a reference to eliminate poverty in the beach.

Key words Yellow River embankment;Rural residential area;Spatial pattern;Henan section

农村居民点是农村土地重要组成部分之一,同时也是农村地区人地关系作用的核心[1]。中国当前各地农村居民点总的来说还是以分散为主[2]。在乡村振兴战略不断推进过程中,农村全面进步是农业农村现代化的重要一环,在一定程度上影响着国家的现代化发展。科学认识农村居民点的空间布局、规模和形态特征,是实现乡村振兴的重要途径[3]。河南省作为农村人口大省、农业大省,内部农村地理环境差异较大(涵盖平原农区、黄土丘陵区、生态脆弱区和深石山区),发展水平参差不齐[4]。农村居民点的合理布局规划显得尤为重要。如何推动农业发展、改善人居环境和提升公共服务设施水平是乡村振兴亟待解决的重要问题。探寻黄河大堤内外农村居民点空间格局演变历程,深挖其时空变化规律,对乡村振兴战略实施具有一定的参考意义。

对农村居民点的研究一直是人地关系地域体系研究和乡村聚落地理学的重要内容[5-6]。国外关于农村居民点的研究始于19世纪[7-9],起初关注焦点是农村居民点的形成和发展等,多采用定性与定量相结合的方法探索农村居民点与自然地理之间关系,随后多关注乡村聚落的类型、职能、规划和重构等各个方面[10]。研究内容体系有农村居民点布局影响因素、农村居民点类型与形态、农村居民点景观和生态等[11]。国内学者近年来对于农村居民点空间格局开展了大量的研究,主要为:居民点空间格局演变及其驱动因素、空间格局评价与优化、空间格局特征区域差异[12-13],形态分异及形状划分和用地扩张及动力机制[14-16]。从已有研究来看,研究区域多以市县级行政区划为主[17]。而且研究区多集中于山地丘陵地区[18],较少关注黄河下游平原区农村居民点特征的研究,尤其是对黄河大堤内外农村居民点的研究更少。

黄河大堤内侧为黄河滩区,属“三山一滩”地区,是河南省脱贫攻坚的重要区域,滩区内有大量农村居民点。长期以来农村居民点发展缺乏规划,不科学的发展已经呈现出一系列的问题,如空间布局不合理、空间规模过大、空间形态不科学等,尤其是堤内农村居民点还面临洪水威胁,发展质量普遍不高。习近平总书记在座谈会上提出要推动黄河流域生态保护和高质量发展,并将其作为重大国家战略。黄河下游河南段游荡型河道尚未完全控制,滩区生态薄弱,兼具黄河滞洪沉沙的同时也是数万名群众生产、生活的家园,人地矛盾突出。分析和对比大堤内外农村居民点规模结构、空间分布、空间形态时空变化,对该河段高质量发展和生态保护顶层设计及重大问题研究具有一定的参考意义。笔者利用空间韵律测度、空间分析等方法,定量描述黄河大堤内外农村居民点空间分布、规模、形态的格局特征及2期影像之间变化,以期揭示大堤内外农村居民点时空演变的一般规律和特征,为正在开展的滩区居民点迁建、滩区综合提升治理工程提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

黄河下游河南段是指从郑州桃花峪至兰考东坝头乡的河道,该河段共计136 km。两岸黄河大堤历史悠久,距今已有500多年的历史,两岸堤距最宽为19.16 km,最窄处为5.16 km,一般为9.73 km,是保障黄河下游两岸人民群众生命财产的重要防线。该研究以左岸临黄堤至新乡的鹅湾段,右岸临黄堤河南段穿过的所有乡级行政区划为研究区(图1)。地理位置介于34°57′16′~34°56′43 N、113°29′11′~114°55′52 E。西起焦作市武陟县詹店乡和郑州市惠济区古荥镇,东至开封市兰考县谷营乡,横跨焦作市、郑州市、新乡市和开封市4市,共33个乡镇,总面积为2 510.6 km2。属温带季风性气候,四季分明。土壤多为砂土、壤土。主要农作物为花生、西瓜、小麦等。除古荥镇部分地形属丘陵地区,其余皆为黄河冲积扇平原。河道滩面高于两岸地面4~由6 m,是世界上著名的“地上悬河”[18]。

1.2 数据来源与处理

该研究数据主要包括:河南省乡级行政区划,2009、2019年Google Earth影像(无偏移)。该影像分辨率为1.96 m/像素,由于部分地区历史影像缺失,采用相近年份进行代替。对数据的处理包括:①采用人机交互解译方法,对农村居民点边界进行矢量标绘,保存为矢量文件。农村居民点包括农村居住用地,村内基础设施用地和公共设施用地。受道路和河流的分割,相邻的农村居民点被分割成多个图斑。为便于研究,将相邻农村居民点用地图斑进行合并。同时,将因自然发展而结合的农村居民点归为一个图斑。②利用ArcGIS 10.4软件将提取出来的2009、2019年2期农村居民点信息转换为ESRI GRID格式,栅格大小为5 m×5 m。该格式可以在Fragstats 4.2软件中运行并计算所需的景观指数。③利用ArcGIS 10.4软件对居民点信息进行要素转点操作,以便支持PPA分析。④采用目视解译方法,依据纹理特征,对黄河、黄河大堤进行矢量化,使用ArcGIS 10.4软件中近邻分析计算堤距。⑤对所有数据进行统一投影。

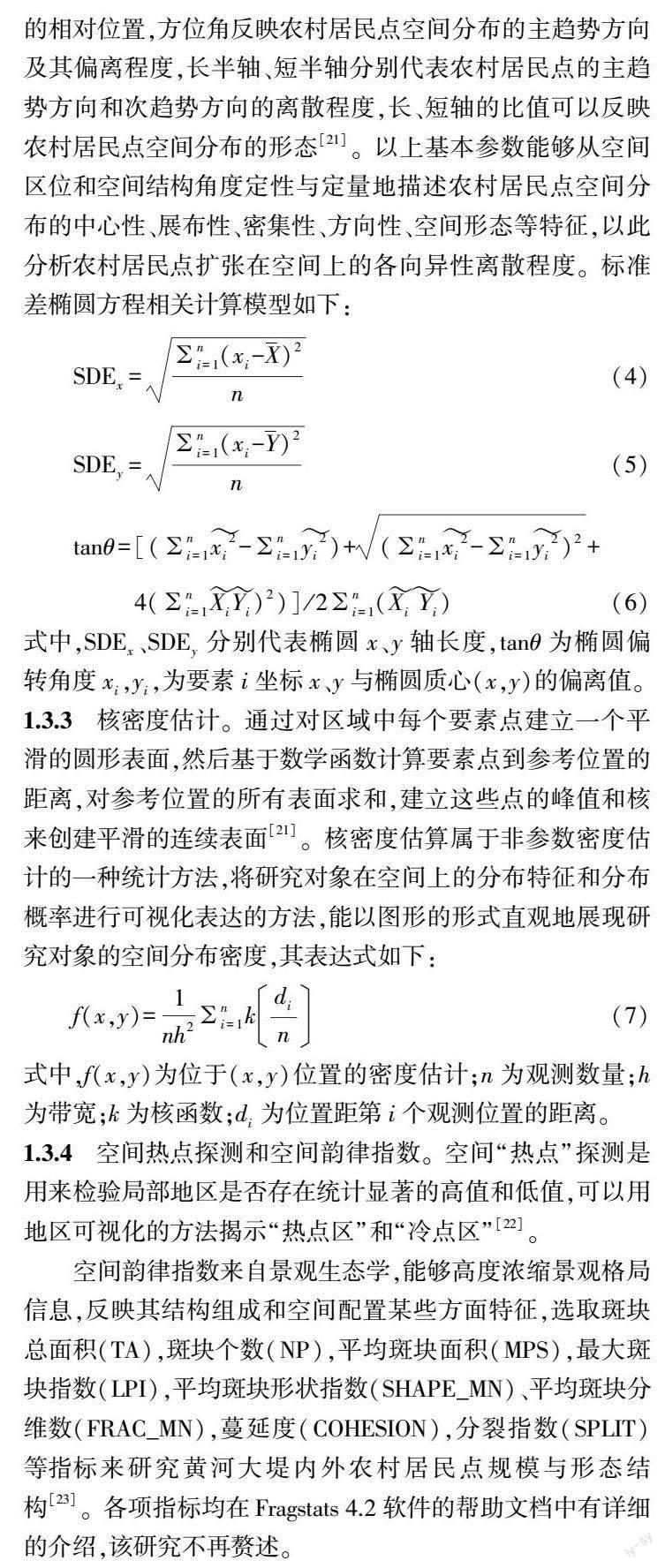

1.3 研究方法

1.3.1 标准距离。

平均中心(或重心)方法常用于确定地理要素空间重心移动路径以及空间格局重心的演化趋势,标准距离是对经典统计学中标准差在二维空间的推广,可以揭示地理要素在空間分布上扩张或收缩的趋势与特征。通过对不同时段农村居民点的重心和标准距离的动态轨迹进行分析,以此反映农村居民点的时空演变特征及空间分布范围[18-19],重心和标准距离计算模型如下:

1.3.4 空间热点探测和空间韵律指数。

空间“热点”探测是用来检验局部地区是否存在统计显著的高值和低值,可以用地区可视化的方法揭示“热点区”和“冷点区”[22]。

空间韵律指数来自景观生态学,能够高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置某些方面特征,选取斑块总面积(TA),斑块个数(NP),平均斑块面积(MPS),最大斑块指数(LPI),平均斑块形状指数(SHAPE_MN)、平均斑块分维数(FRAC_MN),蔓延度(COHESION),分裂指数(SPLIT)等指标来研究黄河大堤内外农村居民点规模与形态结构[23]。各项指标均在Fragstats 4.2软件的帮助文档中有详细的介绍,该研究不再赘述。

2 结果与分析

2.1 农村居民点空间分布变化特征

使用标准距离来度量相对于中心点的数据分布的聚集或离散程度,该方法一般用投影数据测量距离更准确,其结果是形成一个标准距离圆,该圆的圆心为所有样本数据的平均中心,半径为所有数据的标准距离。标准距离圆半径与数据集中程度成正比。使用该方法对黄河大堤内外农村居民点进行分析,得出其标准距离和重心坐标(图2)。大堤内外居民点标准距离均减少。其中堤内农村居民点标准距离由2009年35 492.98 m减少到2019年32 902.83 m,变化量为2 590.15 m。大堤外农村居民点标准距离由2009年36 862.24 m减少到32 463.28 m,变化量为4 398.96 m。2009—2019年大堤内外居民点的空间分布均更加集中和密集,堤内聚集态势更强。由图1可分析,2009年居民点中心均落在郑州市中牟县狼城岗乡,该乡为研究区中心。10年来,居民点中心在南北轴均向北偏移,堤内偏移量为597.41m,堤外偏移量为1 395.35 m。东西轴呈现出相反的发展态势,堤内向西偏移5 511.70 m,堤外向东偏移7 398.39 m。堤内农村居民点平均中心坐标向西北方向偏移,偏移距离为5.54 km,而黄河大堤外农村居民点平均中心坐标向东北方向偏移,偏移距离为7.53 km。

使用方向分布工具来刻画居民点在空间上的展布,构建2009和2019年黄河大堤内外农村居民点的标准差椭圆。得出2个时期4个椭圆的参数(表1)。其中XStdDist为椭圆的长半轴标准距离,表示观测数据的分布方向,YStdDist为椭圆的短半轴标准距离,表示观测数据的分布范围,Alpha表示椭圆的扁率,与长短半轴的值的差距成正比。扁率越大,表示观测数据方向性越明显;扁率小,则表示方向性越不明显。长短轴的比值可以表现农村居民点空间分布的形态。2009—2019年黄河大堤内农村居民点标准差椭圆的XStdDist和YStdDist分别减少了3 611.04和667.02 m。堤外农村居民点的XStdDist和YStdDist分别减少了6 277.42和494.99 m,以上数值说明农村居民点在主要方向上分布趋于极化,堤内居民点空间分布进一步缩小。黄河大堤内农村居民点长短轴比值增加,扁率增加,表明堤内农村居民点沿南—北方向呈收缩趋势且高于东—西方向的收缩趋势。堤外居民点与堤内相反,长短轴比值减少,扁率减少,大堤外居民点发展方向不受大堤与黄河限制,因此尽管空间范围进一步减少,但是堤外农村居民点沿南—北方向呈收缩趋势且低于东—西方向的收缩趋势。大堤内椭圆方位角由94.24偏转为94.70,大堤外椭圆方位角由93.99偏转至98.41。表明2个时段大堤内外农村居民点空间分布总体呈现东(略偏北)—西(略偏南)的空间格局,经过10年的发展,这种分布格局进一步加强,且大堤外表现更为显著。2009年位于标准差椭圆范围内的农村居民点为247个,占总数的79%,2019年该数值为207,少于68%。不符合中心处集中的空间分布特性。而黄河大堤外2009、2019年位于标准差椭圆范围内的数值为370和333,均少于68%,均不符合中心处集中空间分布特性。

采用核密度分析方法分别制作2009和2019年大堤内外农村居民点分布密度图和统计数据(图3)。核密度估计中搜索半径是重要的参数,采用增量空间自相关得出具有统计显著性的峰值,以确定核密度值的搜索半径,该搜索半径通常选择第一个具有统计显著性的峰值或者其邻近值,最终确定搜索半径为4 742.83 m,能使核密度分布图达到很好的可视化效果。以0.2个/搜索半径为步长,依次定义为低值、中低值、中值、中高值,高于0.8个/搜索半径为高值。从图中可以得到以下信息:①黄河大堤内外农村居民点2009年总体密度约为0.21个/搜索半径,总体属于中低值,2019年总体密度约为0.17个/搜索半径,总体属于低值。②核密度高值区域变化不明显,花园口镇在2009年堤内有高值区域,2019年该区域为低值区域。2009—2019年郑州市扩张显著,花园口镇大部分农村居民点消亡。其余高值区域空间分布基本保持不变,沿黄河大堤间断分布在新乡市原阳县韩董庄镇、蒋庄乡、延津县陡门乡、开封市水稻乡、柳园口乡、杜良乡、刘店乡、曲兴镇。③核密度中高值区域变化显著,受城市扩张影响,郑州市龙子湖街道城镇建设用地扩张明显,该区域由中值区域转变为低值区域。开封市兰考县爪营乡受政策因素影响,黄河大堤内农村居民点全部迁出,因此该区域由中值区域转为低值区域。④核密度高值区域一般在黄河大堤外,其中只有新乡市韩董庄乡和蒋庄乡高值区域位于黄河大堤内,2乡乡政府均在黄河大堤内并且乡镇土地面积大部分位于大堤内。

2.2 农村居民点规模变化特征

大堤内外农村居民点规模变化包括总体用地规模变化和规模分异变化特征,选取斑块总面积(TA)、斑块个数(NP)、平均斑块面积(MPS)和最大斑块指数来刻画大堤内外农村居民点2期规模变化特征(表2)。

由表2可知,大堤外农村居民点规模高于大堤内的态势基本保持不变。研究区居民点总体规模扩张显著。2009—2019年斑块总面积增长了11.74 km2。其中大堤内居民点面积增加了5.94 km2,大堤外居民点面积增加了5.80 km2,堤内居民点扩张超过堤外,农村居民点总数减少了213个,呈现出明显的空间分异特点。其中大堤内减少了55个,主要受迁村并居等政策因素影响,如兰考县东坝头乡、谷营乡和三义寨乡将大堤内农村居民点全部迁出。大堤外農村居民点减少了158个。其农村居民点消亡主要受城镇化建设的影响,如郑州市花园口镇,龙子湖街道。大堤内农村居民点MPS减少0.05 km2,大堤外农村居民点MPS减少0.06 km2。斑块平均规模在不断缩,表明2009—2019年研究区小型农村居民点扩张显著,规模差异变小。大堤内农村居民点LPI增加了1.37百分点,大堤外农村居民点LPI增加了0.03百分点,同标准距离结果相同。农村居民点的发展呈现集中的趋势,堤内聚集态势更强。

通过空间热点探测的可视化(图4)可以发现:①两期农村居民点高值区域沿黄河大堤间断分布,在黄河大堤内外侧均有分布并且一般为乡政府所在地,呈现出糖葫芦状结构。②2009年农村居民点的高值区域多数在黄河大堤内,堤内高值区自西向东分别是桥北乡热点区、靳堂乡热点区、雁鸣湖热点区、陡门乡热点区和袁坊乡热点区,热点区一般在乡政府所在地附近。10年来堤内热点区变化显著,呈减少趋势,从西向东分别是桥北乡高值区、雁鸣湖高值区、袁坊乡高值区和刘店乡高值区。③2009年农村居民点冷点区多数分布在大堤外,自西向东分别是花园口镇冷点区、龙子湖街道冷点区、水稻乡冷点区、柳园口乡冷点区、杜良乡冷点区、曲兴镇冷点区和三义寨乡冷点区,冷点区一般在乡级行政区划边界附近,呈间断分布。10年来冷点区域发生变化,冷点区域减少。其中花园口镇和龙子湖街道因城市扩张,冷点区消亡。水稻乡、杜良乡和曲兴镇为农村居民点规模冷点区,并且分散分布在乡级行政区划内部。④2009—2019年,大堤内外高值和低值的空间聚类减少,农村居民点规模更趋向于随机分布且与密度分布呈负相关性。大堤内外农村居民点呈现高密度小规模集聚分布与低密度大规模集聚分布的空间特征。

2.3 农村居民点空间形态变化特征

选取蔓延度(COHESION)、分裂指数(SPLIT)、平均斑块形状指数(SHAPE_MN)和平均斑块分维数(FRAC_MN)来表征农村居民点的形态特征(表3、4)。其中,SHAPE_MN,FRAC_MN表示斑块自身形态;COHESION和SPLIT表征农村居民点结构特征。

平均斑块形状指数(SHAPE_MN)表征斑块的复杂程度,值越大,斑块形状越不规则,边界曲折度越大。由表3可知,堤内农村居民点斑块形状特征趋于不规则,而堤外居民点则趋于规则。堤内居民点的发展方向受多种因素影响,位于堤脚老滩居民点发展受大堤限制,一般扩张到堤脚后改变发展方向,沿黄河大堤展布,位于控导工程附近村庄形态同样受控导工程的影响。堤内居民点受多种因素影响,其居民点形态变得更加复杂。平均斑块分维数(FRAC_MN)取值范围为1≤FRAC_MN≤2,其值为l代表形状最简单的正方形或圆形,其值越大,分形特征越明显。大堤外居民点FRAC_MN值下降,表明2009—2019年大堤外居民点形态朝着规则方向发展。受滩区迁建工程影响,滩区内居民点搬出后有统一的建设规划,形态更加规则。堤内平均斑块分维数也稍有下降,表明尽管其形态变得更加复杂,但这种态势在进一步减缓。蔓延度(COHESION)反映了乡村聚落分布的连接程度或连续性。大堤内外农村居民点均保持着较好的蔓延度,且10年间变化差异不大,均略有上升(表4)。分裂指数(SPLIT)反映了乡村聚落分布的破碎化程度,其测度值随斑块面积的减小或斑块数量的增多而增大。大堤外农村居民点破碎化程度高于大堤内,经过10年的发展仍保持该态势,但该态势呈减弱的趋势(表4)。大堤内外居民点破碎化程度均有较大幅度减少。

3 结论与建议

3.1 结论

该研究通过GIS空间分析方法,空间韵律指数,深入对比分析了2009—2019年黄河下游河南段大堤内外农村居民点在空间分布、规模、形态上的变化,研究结论如下:

(1)在空间分布方面,2009—2019年大堤内外农村居民点分布更加集中和密集,堤内堤外平均中心均有偏移,且偏移方向不同,堤内总体向西北方向发展,而堤外则朝东北方向偏移,表现出相反的态势。堤内外居民点分布范围减少,但收缩趋势不同,堤内南—北方向收缩趋势高于东—西方向,而大堤外则呈现相反趋势。大堤内外居民点总体空间分布呈现东(略偏北)—西(略偏南)的空间格局,经过10年的发展,这种分布格局进一步加强,且大堤外表现更为显著。2009年核密度值总体属于中低值,2019年总体核密度值属于低值。高值区域变化不明显,并且一般位于黄河大堤外,中高值区域变化显著,主要受城市扩张、迁村并居等因素影响。

(2)在规模特征方面,大堤内外居民点总体规模较小,规模小的农村居民点比重大但规模差距小,规模大的农村居民点比重小但规模差距大;堤外居民点规模一直高于堤内,并且该态势在2019年基本保持不变。研究区居民点总体规模扩张显著,但数量减少,来源主要是小规模居民点用地扩张。小规模居民点差异进一步缩小,规模热点沿黄河大堤间断分布,呈现出明显的“糖葫芦状”,热点区一般为乡政府所在地,经过10年的发展,堤内热点区减少,冷点区一般为乡级行政区划边界,经过10年的发展,冷点区减少。

(3)在形状特征方面,农村居民点形状特征包括居民点形态特征和居民点结构特征。研究区2009—2019年居民点形状朝着规则方向发展,总体变化不大,堤内居民点斑块形态特征趋于不规则,而堤外居民点则朝相反态势发展。大堤内外居民点均具有较好的连续程度,并且在10年间基本保持不變。大堤外农村居民点破碎化程度高于大堤内,并且经过10年的发展仍然保持该态势,该态势呈现出减弱的趋势。大堤内外居民点破碎化程度均大幅减少。

3.2 建议

(1)目前堤内正在实行的居民点迁建工程,使得居民点在空间上的展布进一步集中,应坚持堤内滩区合理制定生态扶贫搬迁工程,保持现有的空间布局发展方向,使得居民点重心进一步向堤外迁移,压缩居民点空间展布,加强居民点空间聚集性,改变堤内人民生产生活落后的面貌。堤内人均土地面积大,单作河道行洪会降低土地利用效率,堤内人口也不可能完全搬出滩区。

现在低滩地区仍有部分居民点未迁建,这部分居民点受洪水威胁较大,应坚持迁建低滩地区居民点,制定合理的村庄规划,引导村庄逐步有序撤出至堤外,保障人民群众的生命财产安全。

(2)严格控制堤内老滩居民点规模,2009—2019年黄河下游河南段堤内堤外居民点面积增长较大,堤内居民点面积增长甚至超过堤外,且主要来源是中小居民点用地不合理扩张,主要热点区在堤内这一态势没有变化。应划定建设用地边界线,调整居民点内部用地结构,探索空心村整治方法和盘活低效农村宅基地,提高居民点公共服务设施水平,加大基础设施建设规模,控制堤内居民点用地面积增长。堤内居民点土地利用结构的变化势必会影响到堤外,滩区乡级行政区划往往被黄河大堤“拦腰截断”。有些乡镇政府所在地在堤内,堤外土地面积较少,因此应堤内堤外统一规划,合理布设堤外安置点,在提高土地利用效率的基础上,适当扩大堤外居民点规模。

(3)农村居民点空间形态的形成受多种因素影响,黄河大堤是保障两岸居民生命安全的重要工程,对堤内堤外居民地选址、扩张、消亡产生巨大影响。大堤堤脚地势影响附近居民点发展方向,堤内居民点发展缺乏科学的空间规划也是重要原因,统一规划堤内堤外居民点规模、空间布局、发展方向,使得居民点保持规则发展的态势,减少居民点破碎化程度,提高居民点的连通度。

参考文献

[1]CHEN Z F,LIU X Q,LU Z,et al.The expansion mechanism of rural residential land and implications for sustainable regional development: Evidence from the Baota District in Chinas Loess Plateau[J].Land,2021,10(2):1-16.

[2] 李小建.新的区域政策导向与中原经济区建设思路[J].经济经纬,2012,29(1):5-6.

[3] 马利邦,宫敏,刘师春,等.基于居住适宜性的农村居民点空间重构类型识别:以陇中黄土丘陵区魏店镇为例[J].地理科学,2022,42(3):456-465.

[4] 罗庆,杨慧敏,李小建,等.欠发达农区多维贫困动态及其影响因素:基于河南省农村固定观察点数据的研究[J].经济经纬,2019,36(4):24-31.

[5] 海贝贝,李小建,许家伟.巩义市农村居民点空间格局演变及其影响因素[J].地理研究,2013,32(12):2257-2269.

[6] CLARK J K,MCCHESNEY R,MUNROE D K,et al.Spatial characteristics of exurban settlement pattern in the United States[J].Landscape & urban planning,2009,90(3):178-188.

[7] 李学东,伍盘龙,刘云慧,等.中国东部平原农村居民点破碎化状况与成因分析[J].农业工程学报,2022,38(11):250-258.

[8] CECHIN A,DE SILVA ARAU′JO V,AMAND L.Exploring the synergy between Community Supported Agriculture and agroforestry:Institutional innovation from smallholders in a brazilian rural settlement[J].Journal of rural studies,2021,81:246-258.

[9] PRUS B,WILKOSZMAMCARCZYK M,SALATA T.Landmarks as cultural heritage assets affecting the distribution of settlements in rural areas—An analysis based on LIDAR DTM,digital photographs,and historical maps[J].Remote sensing,2020,12(11):1-20.

[10] 秦明周,张鹏岩,赵自胜,等.开封市黄河滩区土地资源规避洪水风险的安全利用[J].地理研究,2010,29(9):1584-1593.

[11] 杨斌,王占岐,张红伟,等.高山贫困地区农村居民点空间格局演变特征及驱动机制[J].农业工程学报,2021,37(4):285-293.

[12] SONG W,LI H H.Spatial pattern evolution of rural settlements from 1961 to 2030 in Tongzhou District,China[J].Land use policy,2020,99:1-14.

[13] 谭雪兰,张炎思,谭洁,等.江南丘陵区农村居民点空间演变特征及影响因素研究:以长沙市为例[J].人文地理,2016,31(1):89-93,139.

[14] 邱应美,角媛梅,杨宇亮,等.哈尼族典型聚落的民居分布格局及其演变机理:以云南省元阳县全福庄中寨为例[J].地域研究与开发,2021,40(5):44-50,57.

[15] 张天柱,张凤荣,谢臻,等.精准扶贫背景下云南少数民族山区农村居民点空间格局演变[J].农业工程学报,2019,35(9):246-254.

[16] 陈阳,李伟芳,任丽燕,等.空间統计视角下的农村居民点分布变化及驱动因素分析:以鄞州区滨海平原为例[J].资源科学,2014,36(11):2273-2281.

[17] 刘军杰,郄瑞卿,王婉谕.长春市乡村聚落空间分异特征及影响因素分析[J].水土保持研究,2019,26(6):334-338,346.

[18] 江恩惠,韩其为,李军华,等.黄河河床演变的典型现象及相关研究概述[J].人民黄河,2010,32(8):5-7,144.

[19] ROBERTO B.Standard distance measures and related methods for spatial analysis[J].Papers of the regional science association,1963,10(1):83-132.

[20] 赵璐,赵作权.基于特征椭圆的中国经济空间分异研究[J].地理科学,2014,34(8):979-986.

[21] 蔡雪娇,吴志峰,程炯.基于核密度估算的路网格局与景观破碎化分析[J].生态学杂志,2012,31(1):158-164.

[22] 单勇兵,马晓冬,仇方道.苏中地区乡村聚落的格局特征及类型划分[J].地理科学,2012,32(11):1340-1347.

[23] 田光进,刘纪远,庄大方.近10年来中国农村居民点用地时空特征[J].地理学报,2003,58(5):651-658.