中药组方补阳还五汤联合穴位针刺治疗气虚血瘀型中风

赵 婷,陈才恒,蔡灼远,陈伟荣,吴清俊,党 辉

(儋州市人民医院康复医学科,海南 儋州 571700)

中风为临床常见心脑血管疾病,病情进展迅速,治疗难度高。常规西医治疗方案包括给予抗凝、调脂、营养神经药物,康复运动等,部分患者治疗效果较差,遗留多种后遗症,影响预后,增加家庭及社会负担,临床亟须探究更为有效的治疗方案[1]。中医学认为,中风患者主要病机为气虚所致血脉推动无力,血瘀痰阻、蒙蔽清窍,气虚血瘀型为中风主要类型,治疗应以补气祛瘀、散结通络、醒脑开窍为主[2-3]。内外兼治为中医治疗优势,中药组方中桃仁、红花、赤芍等可发挥活血化瘀、补益肝肾作用,根据临床症状常用穴位选择三阴交、内关、气海、百会以及足三里等进行穴位针刺,具有活血通络、醒神益智的作用。目前中药组方联合穴位针刺治疗气虚血瘀型中风患者的应用效果及机制尚未完全明确。基于此,本研究选取气虚血瘀型中风患者150 例纳入研究,旨在分析气虚血瘀型中风患者经中药组方联合穴位针刺治疗后的肢体康复效果及作用机制,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年6月-2021年6月儋州市人民医院收治的气虚血瘀型中风患者150 例,采用随机数表法分为对照组与观察组,各75 例,患者均知情同意。对照组,男40 例,女35 例;年龄47~65 岁,平均(58.63±2.12)岁;就诊时间4~39 h,平均(27.67±4.02)h;脑梗死部位:基底核区49 例,其他区26例。观察组,男42 例,女33 例;年龄43~68 岁,平均(58.50±2.13)岁;就诊时间3~40 h,平均(27.15±4.14)h;脑梗死部位:基底核区50 例,其他区25 例。2 组性别、年龄、就诊时间、脑梗死部位等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:1)符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中对脑梗死的诊断标准者;2)符合《中医病证诊断疗效标准》[5]的中风气虚血瘀证诊断标准者;3)既往无脑梗死史者;4)对所用药物耐受者;5)造血功能及凝血功能正常者。排除标准:1)意识障碍或不能自主配合康复训练患者;2)合并脑外伤、脑出血等疾病者;3)合并精神疾病、药物成瘾史者;4)合并恶性肿瘤、肝肾功能不全者;5)合并脑出血者;6)安装辅助循环装置者;7)合并艾滋病、自身免疫性疾病者等。脱落与剔除标准:1)同期接受其他研究者;2)未完成全程治疗者。本研究获儋州市人民医院医学伦理委员会批准。

1.3 方法

对照组予常规抗凝:硫酸氢氯吡格雷(乐普药业股份有限公司,国药准字:H20123116,每片75 mg)每次75 mg,每天1 次。阿司匹林肠溶片(桂林南药股份有限公司,国药准字:H45021385,每片50 mg)每次100 mg,每天1 次;调脂:瑞舒伐他汀钙片(浙江京新药业股份有限公司,国药准字:H20143284,每片20 mg),每次10~20 mg,每天1 次;营养神经:单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液(北京赛升药业股份有限公司,国药准字:H20143202,2 mL:40 mg)100 mg·d-1静脉滴注治疗,同时进行康复运动治疗,内容主要包括关节松动训练(被动及主动活动关节)、翻身(自主或在帮助下左右翻身)、平衡功能训练(维持坐位平衡)、站立平衡训练(起立:60°坐起后逐步增加角度至90°,维持站姿平衡)、步行训练(步行、上下楼梯)以及日常生活能力训练(在医生指导及协助下完成穿衣、洗漱、如厕、进食等日常基本生活行为)等,每天训练时间不少于40 min。观察组在对照组基础上给予中药组方补阳还五汤联合穴位针刺治疗,方药组成:红花6 g,桃仁、赤芍、当归各12 g,地龙16 g,川芎20 g,黄芪40 g,浸泡后放入1 L 水,煎煮至200 mL,早晚服用,每次100 mL;穴位针刺选穴为水沟、气海、尺泽、委中、三阴交、百会、内关、阴陵泉、足三里,选用苏州天一针灸器械有限公司提供的针灸针,规格:0.25 mm×40 mm,进针20~25 mm,运用捻转法得气后,留针30 min,每天1 次。2 组均治疗2 周。

1.4 观察指标

1.4.1 肢体康复效果 治疗前、治疗2 周后,根据上下肢Fugl-Meyer 运动量表(FMA)[6]、功能独立性评定量表(FIM)[7]评分评价2 组肢体康复情况,FMA 包括上肢运动33 项(0~66 分),下肢运动17 项(0~34 分),得分越高患者肢体障碍越轻,肢体康复效果越好;FIM 总分18~126 分,得分越高患者功能独立性越强,肢体康复效果越好。

1.4.2 气虚血瘀证症状评分 治疗前、治疗2 周后,参照《中医病证诊断疗效标准》观察患者临床症状改善情况,包括气短乏力、面色白、自汗、便溏、舌质黯等,单项得分0~6分,得分与症状严重程度呈正比。

1.4.3 神经功能相关指标 治疗前、治疗2 周后,抽取患者空腹静脉血5 mL,离心处理(3 750 r·min-1,15 min)后,取血清,检测血清缺氧诱导因子1α(HIF-1α)、γ-氨基丁酸(GABA)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、脑源性神经营养因子(BDNF)水平,所用酶联免疫吸附试验试剂盒购自美国罗氏公司。

1.4.4 炎症指标 治疗前、治疗2 周后,采用酶联免疫吸附试验检测血清超敏C 反应蛋白(hs-CRP)、基质金属蛋白酶9(MMP-9)、白细胞介素-6(IL-6)水平,试剂盒购自科润达生物工程有限公司。

1.5 临床疗效

治疗2 周后,根据《中医病证诊断疗效标准》对疗效进行判定,中医证候积分总分0~30 分,得分越高说明患者证候越严重。基本痊愈:眩晕、乏力等症状消失,中医证候积分总分减少≥90%;显效:症状明显改善,中医证候积分总分减少≥70%;有效:症状有所改善,中医证候积分总分减少≥30%;无效:症状未改善甚至加重,中医证候积分总分减少<30%。总有效率(%)=(基本痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.6 统计学方法

使用SPSS 24.0 统计软件进行数据分析。计量资料经K-S 法检验,符合正态分布,使用均数±标准差(±s)表示,组间比较使用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验。计数资料使用例(%)表示,χ2检验进行比较。以P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组临床疗效结果比较

见表1。

表1 2 组临床疗效结果比较(n= 75) 例

2.2 2 组治疗前后肢体康复效果比较

见表2。

表2 2 组治疗前后肢体康复效果比较(± s ,n = 75)分

表2 2 组治疗前后肢体康复效果比较(± s ,n = 75)分

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

组别时间 FMA 上肢评分 FMA 下肢评分FIM对照组治疗前23.33±3.4212.80±1.4252.72±2.59治疗后 41.54±3.33#22.91±2.36# 80.83±4.23#观察组治疗前23.16±3.4612.76±1.3552.53±2.45治疗后 53.03±3.36#△ 27.18±2.30#△ 92.37±3.41#△

2.3 2 组治疗前后气虚血瘀证症状评分比较

见表3。

表3 2 组治疗前后气虚血瘀证症状评分比较(± s ,n = 75) 分

表3 2 组治疗前后气虚血瘀证症状评分比较(± s ,n = 75) 分

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

组别时间气短乏力面色白自汗便溏对照组 治疗前3.81±1.603.78±1.174.87±0.463.33±1.22治疗后 2.92±0.94#1.89±0.68#2.57±0.68#2.14±0.43#观察组 治疗前3.84±1.323.73±1.284.92±0.573.27±1.24治疗后 1.36±0.32#△1.05±0.32#△1.23±0.36#△1.43±0.36#△

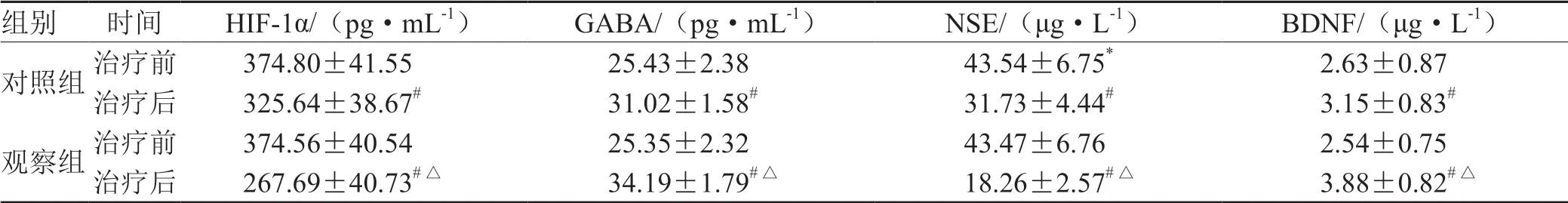

2.4 2 组治疗前后血清神经功能相关指标水平比较

见表4。

表4 2 组治疗前后血清神经功能相关指标水平比较(± s ,n= 75)

表4 2 组治疗前后血清神经功能相关指标水平比较(± s ,n= 75)

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

组别时间HIF-1α/(pg·mL-1)GABA/(pg·mL-1)NSE/(μg·L-1)BDNF/(μg·L-1)对照组治疗前374.80±41.5525.43±2.3843.54±6.75*2.63±0.87治疗后 325.64±38.67#31.02±1.58#31.73±4.44#3.15±0.83#观察组治疗前374.56±40.5425.35±2.3243.47±6.762.54±0.75治疗后 267.69±40.73#△34.19±1.79#△18.26±2.57#△3.88±0.82#△

2.5 2 组治疗前后炎症指标比较

见表5。

表5 2 组治疗前后炎症指标比较(± s ,n= 75)

表5 2 组治疗前后炎症指标比较(± s ,n= 75)

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

IL-6/(pg·L-1)对照组治疗前24.03±3.42 132.20±21.42 72.72±9.59治疗后 12.54±1.33# 118.71±11.76# 46.83±5.23#观察组治疗前24.16±3.46 131.16±20.35 72.68±8.45治疗后 7.03±1.36#△ 95.28±10.60#△38.87±4.41#△组别时间hs-CRP/(mg·L-1)MMP-9/(ng·mL-1)

3 讨论

随着我国人口老龄化进程的加快以及饮食结构改变,中风的发病率呈上升趋势,可引起中枢神经系统损伤,具有高致死、致残率,常规抗凝、调脂、营养脑神经治疗方案及康复运动治疗,可一定程度上改善病情,但目前尚无特效治疗方案[8-9]。气虚血瘀型中风患者需要长期康复治疗以改善其预后,中医学认为中风病位在脑,受风、火、痰、瘀等多重因素影响,治疗历史悠久,积累了大量经验方剂及针灸治疗方案[10-12],本研究将中药组方联合穴位针刺应用于气虚血瘀型中风患者的治疗,取得了较好的结果。

历代医家对脑梗死多有阐述,患者气血不足,肝肾失养,导致气血逆乱、内虚邪中,气虚血瘀型中风患者存在风、火、痰淤结,进而上逆于脑,使得脑窍失其濡养,治疗应以补气宁神、祛瘀化痰为主[13-15]。中药组方中黄芪补益元气,可推动气血运行;红花、赤芍、桃仁苦能泄滞、辛能散结、甘温通行,均为活血祛瘀要药;当归为生气生血要药,补血行血;地龙为虫类药,可入络搜风、逐瘀解痉;川芎活血行血,法风燥湿,通络止痛,诸药合用可发挥补益气血、活血祛瘀之效,最终改善患者临床证候[16-17]。穴位针刺选穴三阴交可调补肝肾、养脑安神、活血通络;水沟、百会、气海可调和气血、阴阳,减少气机受阻;合谷可解热开窍、镇痛镇静;内关、尺泽可开窍涤痰、理气宽胸;阴陵泉可健脾利湿、益气固本;足三里、委中可补中益气、通经活络,共同发挥提升人体阳气、温煦脏腑元阳,通经络、止疼痛、提高肢体功能的效果[18-20]。本研究结果显示,治疗2 周后,观察组总有效率、FMA 上肢评分、FMA 下肢评分、FIM 得分更高,气短乏力、面色白、自汗、便溏、舌质黯得分更低,提示气虚血瘀型中风患者经中药组方联合穴位针刺治疗疗效确切,可改善患者临床症状,提高肢体康复效果。

气虚血瘀型中风患者脑组织受损严重,血清hs-CRP、IL-6 等促炎因子表达增加,可刺激MMP-9 表达导致受损部位难以愈合,增加脑神经损伤,降低GABA、BDNF 等神经递质表达,增加神经细胞内NSE 释放入血。本研究结果显示,治疗2 周后,观察组血清GABA、BDNF 水平更高,血清HIF-1α、NSE、hs-CRP、MMP-9、IL-6 水平更低,提示气虚血瘀型中风患者经中药组方联合穴位针刺治疗,可抑制机体炎症反应,促进神经递质表达,减轻神经损伤[21-22]。分析其原因为:黄芪中黄酮类成分可通过改善胆碱神经传导,促进GABA、BDNF 等神经递质分泌,保护大脑由于缺氧导致的神经功能缺失,降低HIF-1α、NSE 水平;桃仁中苦杏仁甙对血管壁有直接扩张作用,β-谷甾醇还具有抗凝血的作用,可降低患者血管阻力,改善气虚血瘀型中风患者微循环障碍,促进hs-CRP、IL-6、MMP-9 的代谢;地龙中含有蚯蚓素及多种人体必需氨基酸,可调节神经递质表达[23-24]。穴位针刺可增强穴位的能量代谢,提高脑组织微循环,促进炎性因子代谢,提高患者疼痛阈值,并降低炎症反应,还可增加动脉的弹性,促进患肢血液循环,促进神经信号反向传导进入脑部,促进脑梗死部位侧支循环的建立,刺激大脑损伤部位的神经突触再生[25-26]。

综上所述,气虚血瘀型中风患者经中药组方联合穴位针刺治疗疗效确切,可促进肢体康复,改善气虚血瘀证症状评分,分析机制为改善机体神经功能、抑制炎症反应。本研究样本量较小,且并未进行多中心及远期随访研究,气虚血瘀型中风患者经中药组方联合穴位针刺治疗效果及机制,仍有待临床进一步研究予以验证。