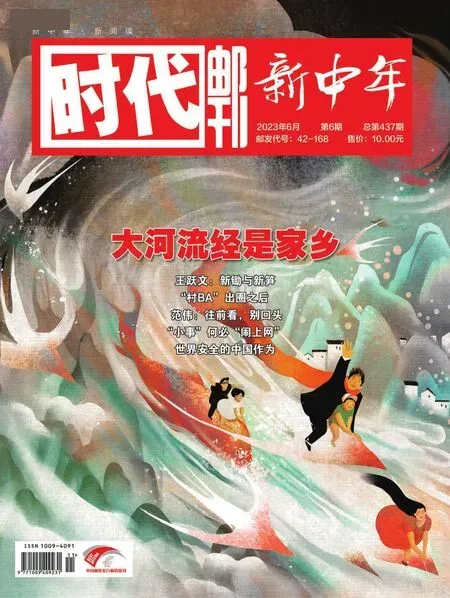

大河流经是家乡

● 策划/本刊编辑部 执行/王可欣 伍里川

■ 策划人语

“河流是人类最重要的一个生活背景。”中国是世界上河流最多的国家之一。中国的土地上遍布河流的意象和故事,长江黄河不仅代表着古老又现代的中华文明,还如母亲般深度关怀着每一个中国人的生活。

河流是家国的原点,“逐水而居”的人类是从发现河流开始,找到立足和发展之地的。生命与文明发源于此,民族精神与性格的形成依托于此。河流是大地上的纽带,奔腾的水流在人间开启了“抵达”的意义。一代代人被河流牵动,沿河劳作,中流击水,凿木为舟,找到了与河流相处的最佳方式。从农耕时代到工业时代,再到更为开放的信息时代,人们的生活生产,在波流的牵引下,变得更为活跃,不断进入新境界。

大河流经是家乡。河流是人类物质上和精神上的双重故乡,对于公共记忆的承载、文艺创作的激发和区域经济形态的塑造,都具有非凡意义。它将顺流而下、逆流而上、兼收并蓄、大开大合的命题挥洒得淋漓尽致,给了我们最野性的展望、最别致的寄托、最厚重的深情。(伍里川)

■ 本刊立场

生生不息的江河传奇

● 伍里川

2023年4月1日起,黄河保护法正式实施,两年前,长江保护法实施,中国“江河战略”不断掀开新篇章。中央提出建设长江文化公园、黄河文化公园两大国家级工程后,古往今来所书写的江河传奇,又在科技、文化、经济等领域创下新佳话。

河流,生命之源,文明之源

2023年4月的一天,四川自贡旭水河水位下降后“水落石出”,河中一块大石雕刻有许多佛像,十分精美。当地居民称,石头是从附近千佛寺滚落下来的,矗立在这里快一百年了。专家表示,“菩萨石”系唐代石刻。

在时间的长河里,“唐”并不足够古老。在人类还不会书写文字,还没有纸张承载文化的时候,河流就召唤了他们。“逐水而居”的先民,为自己找到了栖身之所,也为河流赋予了现实意义。

地球上有无数“旭水河”,也有无数“旭水河文化”。从旭水河向更辽阔的大地眺望,我们可以看到更多的“河流与文明”的叙事样本。世界文明古国的发展图谱上,都有着潋滟水光。“大河文明”,是一个厚重又豁朗的名词。

“水生万物”,水就是生命的依托。

一曲《长江之歌》,让我们品味出长江的壮美,也让我们看到了河流对中国人的养育之恩。从人类诞生的第一天起,口舌的滋润,五脏的运转,便成为天大的事,这些一刻也离不开水源。家庭、族群、乡土皆因河流的守护,变得稳定、立体、璀璨。

人类对河流“上下求索”。人们涉水捕鱼,慰藉肚腹,设计出一套“渔学”。“参差荇菜,左右采之”,那是祖先洞察河中的植物,纳为食材。河流带来了湿润的气候、肥沃的土地、充足的灌溉水源,支撑起农业生产,让人类得以繁衍生息。有了水,也就有了“绿洲”。水流的运动让人们发现“水力”,筑坝拦水,加以利用。人们为了跨越河流,设计舟船,构筑堤坝,是以《诗经》中留下了“谁谓河广,一苇杭之”“有狐绥绥,在彼淇梁”的佳句……

河流与家园,共生长,共繁荣。大河激荡,小河悠悠,为人间实现安居梦想,起到了非凡的支撑作用。人们在水上生活,也在岸边筑巢,生儿育女,欢腾不休。

“山南水北为阳”,河流像是人类探索世界的原始坐标,在地表上提供了最朴素的路线依据。耕作之余,人类沿河出发,追寻更为广阔的天地。

这也极大地拓宽了“家”的外延,令“家乡”成为更多人的精神认同。村镇或城市的演变,形成更丰富、更多元的文明形态,也让人类的共同记忆变得更壮阔。

河流,我们共有的故乡

很多河流都被冠以“母亲河”之名,河流以母亲的姿态,托举着沿岸生命的来处与归所。

河流沿岸,印刻着人类历史上的璀璨篇章。例如大运河一线,农业文明和工业文明交融并行,留下无数佳话。今年4月,大运河工业遗产保护峰会在常州召开,去年8月,淮安举办了第二届淮河华商大会。学人聚此,重新打量昔日芳华。在谈及苏州文脉何以如此发达时,作家徐则臣说:“因为京杭大运河行经苏州,这里是交通要道。林黛玉进北京,就是坐船走的运河。”

而河流对人类的意义,不止于物资层面的输送和润泽,更在于精神上的互悦和共济。

“淇水滺滺,桧楫松舟”,书写旅人的愁绪。“关关雎鸠,在河之洲”,书写河流见证的爱情。这都是河流深度参与人类文明的证据。人类面对河流时演绎的歌舞与文字,饱含着在生存的基础上所迸发的文化特质。一部《边城》,充斥着河流的意象。河流的暗涌,水手的狂放,呼应着湘人沈从文的情感河流。

河流对于塑造空间、记录时间的意义非常特殊,经久不衰的长流不仅推动了人类文明历史的进程,水系对土地的“切割”,也让不同流域有了不同的特色风情,因为这样的差异,归属感才变得更为深沉。

从水乡古镇、跨河城市的形制来看,无论是跨江发展的重庆、长沙、杭州,还是乌镇、周庄的枕河人家,皆诠释着河流和家乡相依相存的关系。漫漫岁月中,有的城市因河而兴,有的城市因河而衰。河流或恣意喧嚣,或沉默无言,最终留下了时间的原貌。

河流还留下了万千风情。长河落日,古村渔歌,更有那湘西的吊脚楼,黄河边的“望夫石”,诉说着缱绻的故事。龙舟表演和民间神话,则让不同的河流,不同的禀赋,不同的地域特色,周而复始显现于人前。

可以说,河流是人类最原始的、精神意义上的故乡,也承载着最古朴的乡愁。河流是经久不息的文化母体,对河流的咏叹、感怀,构建了我们的公共记忆。

重新发现“人河”关系

研究河流已经成为一门“显学”。长江科学院设有专门的河流研究所,一些高校也有类似机构。《中国国家地理》杂志多次介绍包括长江、雅鲁藏布江在内的大江大河。近年来,国际河流研究、民间视角的河流观察也越发活跃。这是一个重新发现和定义人与河流关系的过程。

人类最希望河流是“听话”的,这在很大程度上源于河流的“不听话”。河流热情恣意,也带来种种不安。河流对人类栖息地的侵扰,自古有之。人类期许河流与人类的梦想共舞,也期许河流别祸害生灵。

“水能载舟亦能覆舟”作为一项国家治理观念,广为人知。但在自然层面,这的确是一个事实。河流不安分的样子很可怕。相传,为了躲避水患,商朝曾五次迁都。自古以来也不乏洪水围困家园的事件。

江河安澜,城邦永固,是贯穿古今的愿景。

“民生为上,治水为要”。一部河流史,就是一部治水史。在中国,每个人都知晓大禹治水、李冰父子治水的典故,许多人也深切感受过1998年长江抗洪的壮烈。那一年的英雄事迹,已经写入中国治水史。

直到今天,抗洪依然是一个重大课题。河流具有远超人类寿命的生命,但过度开发,也会戕害河流,制造污染、断流的悲剧。呵护河流,是人类尊重自然、谨守边界的应有之义。

大国“治水”纳入了修复河流生态、恢复自然颜色的内容。在古人治水的图谱之上,今人全力展现了一个统筹了水资源、水生态、水环境、水灾害系统治理的宏大“安澜”工程。“绿水青山就是金山银山”,是其灵魂。

黄河保护法和长江保护法实施之后,依法治河掀开新篇章。长江大保护、黄河生态保护修复治理,成为中国护水叙事的示范性样本。无论是长江“十年禁渔”“沿江化工企业关改搬转”,还是黄河流域的“三个统筹”“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”,都以保护水资源、水生态、水环境为核心,获得了巨大成就。长江文化公园、黄河文化公园两大国家级工程的兴建,则传递着江河文明和治水成果的新气息。

敬畏水,呵护水,“人河关系”方能融洽。这样的理念,开启了人和河流以更为包容、开放的方式共同走向时间深处的美好联想。

留住河流之大美、河流之荣光,就是留住我们的乡愁。这是责任,这是道义,更是传承。

■ 背景·盘点

一条河流就是一部家园史诗

大浪浩浩东倾,今来古往无终极。河流对于连接空间、记录时间的意义极其特殊,它们匍匐在大地之上,写就恢宏又浪漫的史诗,也编纂着承载苦难与荣光、欢聚与离愁的长卷。在河流孕育的家园中,人们一直探索着亲密又平衡的与河共生之道。

给黄河两岸画像的人

● 张子艺

因为名字里有个“黄”,人们对于黄河的想象,总是离不开浑浊水浪呼啸着拍打沿岸土地的场景。

但在黄河上游的兰州,黄河绝大多数时间都是清澈而温情的,初到兰州的游客总会惊诧于黄河水的透彻。不过到了雨季,从南北两山滚落的黄泥汤会将黄河染成黄色,本地人看了也啧啧称奇。

黄河水日夜奔流,两岸是兰州烟火。在被黄河穿城而过的兰州,人们总是会将黄河与母亲的形象重叠。

上世纪,雕塑家何鄂创作了母亲怀抱幼童的雕塑形象,年轻健美的母亲哺育着黄皮肤的孩子。在敦煌文物研究所临摹文物的经验,被她巧妙融入设计中——雕塑线条柔和,又具有流动感;母亲侧卧的角度和滚滚流淌的黄河方位一致。这巨大的隐喻将华夏文明的源头浓缩在黄河岸边的塑像中,年轻的雕塑家声名鹊起。

如今,何鄂有时候会到《黄河母亲》雕塑前转悠。她被誉为《黄河母亲》的母亲,但少有游人辨认出这个衣着寻常的女性与伟大雕塑之间的关系,人们只是举着相机兴奋地指挥镜头前的人,大声喊着:“往中间走,再靠近一些,不要挡住胖娃娃了。”

兰州是个催生民谣、歌手和诗人的地方,就连《黄河谣》,都有不同版本。

“早知道黄河的水干了,修他妈的铁桥是做啥呢,早知道尕妹妹的心变了,谈他妈的恋爱是做啥呢?”摇滚鼓王赵牧阳的《黄河谣》粗粝硬朗,就像未经驯服的裹挟泥沙翻涌的黄河水。

野孩子乐队的《黄河谣》温和绵长,是兰州70后、80后的共同记忆。“黄河的水不停地流,流过了家,流过了兰州,流浪的人不停地唱,唱着我的黄河谣……”在异乡的街角听到这首歌,兰州,就像一口冷气,被吸进了胸膛。

2020年,民谣歌手张尕怂走红网络,他的歌曲《早知道在家待这么久》《没有黄河我活不下》,旋律里都融合着西北民间小调的风情。这是当地的曲,当地的调。黄河,渗入了它流经之地的所有人的基因里。

张尕怂还作为主角拍过一部叫做《黄河尕谣》的纪录片。看,人们总是千方百计要跟黄河扯上一些关系,好像背靠着一条大河,我们都是有“靠山”的人了。

每逢假日,熙熙攘攘的人群穿过中山桥,从桥南到桥北,再从桥北到桥南。在这热气腾腾的人间景象中,有一个人在清晨、正午、黄昏或夜晚,在挤挤挨挨的人群和摊位间侧身穿梭,他是刘恩科,纪实摄影师,拍了20多年黄河。

1981年,作为银行职工的刘恩科开始接触摄影,2000年工作调动到兰州之后,黄河猛然跌入他的眼睛。2016年,刘恩科拍摄的组照《上游》入选了一场以河为主题的国际摄影展。为了对多年拍摄黄河的经历有一个阶段性总结,他还从自己拍摄影的17万张黄河两岸的照片中精选了120张结集出版。

这是对大众而言稍显陌生的烟火人间里的黄河,公交车的巨大车身广告上,模特对着黄河母亲微笑;千禧年的孩子们好奇地张望着这条河以及桥上的人们;不分寒暑,黄河岸边都有一个提着大袋面包喂鸭子的老人,他寂寞的退休生活,被这些扁着嘴的小东西们填满……

这是宏大叙事之下,充满烟火味的黄河,也是这条大河滋养的人群最真实的面貌。

从这起,长江成了人的伙伴

● 柯昕

流经成都平原的岷江与穿过高山峡谷的金沙江完成各自使命后,在四川宜宾的合江门相聚,一条哺育了大半个中国的大河,从这里开始以“长江”之名,开启了万里奔腾。

“这里的长江和我们先前走过的河段不同,从这起,长江成了人的伙伴。”纪录片导演竹内亮曾两次沿着长江进行“从头到尾”的拍摄,到了被称为“万里长江第一城”的宜宾,他感受到,来自雪山、穿越险峰的江水开始真正与人的生活相交融。

沿河而居的人,被水流塑造着生活的形态。长江赐予了宜宾肥沃的农田和醇美的酒液,但奔流不止的长江不仅携带着美满的想象,也显露着生活的真相。依水而生,不免要经历许多波动。

人们常说“靠水吃水”。年近七旬的严正华一直生活在宜宾涪溪口沿岸,曾经,这里的人代代打鱼为生。40年渔民生涯,严正华在“春风动草衣”和“出没风波里”之间摇摆。

上世纪90年代以前,长江上游渔业资源丰富,“七八十斤的鱼多得很”。收益好的时候,只读过两年小学的严正华一年可以挣十几万元。饮不尽的长江水,吃不腻的长江鱼,他在渔民生活中咂摸出了好滋味,但也承认这是个“在血盆里抓钱”的生计——他曾被鱼钩扎穿两根手指。

水上生活总是充满了险与奇。彼时,长江上游多大鱼,严正华就误捕过一条200多斤重的白鲟,又在政府部门的帮助下将其救治放生。

江水在变,周遭生灵的命运也在变。因为水域污染和酷渔滥捕,上世纪90年代起,涪溪口渔业资源明显枯竭,本是长江上游“老住户”的白鲟在21世纪初最后一次现身于宜宾,便再无音讯。

好在,人们开始重新思索如何与长江相处。在“长江十年禁渔”政策下,2019年,严正华彻底告别了渔民生活。“再继续下去只会无鱼可打。在水上生活了半辈子,最不怕的就是‘变’。”不做渔民后,他在涪溪口码头当记录客船的签单员,仍然依偎着长江,“心里又平静了下来”。

长期“吃住都在船上”的叶刚也抛下渔民身份,2021年跟着女儿搬到了宜宾市区,生活巨变,但他感觉人与长江的关系更亲近、更纯粹了。如今,他最喜欢去的地方是合江门广场——三江汇聚,白塔耸立,翠绿掩映,“游两圈”再去上班的大爷,玩桨板的年轻人,晚饭后来这里“踩水”的居民,让他看到了江边生活的另一种色彩。

“上游越来越好,才能护住下游。”叶刚望着东去的江水出神。他们的故事是几十万“上岸渔民”的生活缩影,也是与长江共生的六亿中国人生活变迁的一个篇章。这条中国流经地域最广袤的大河,淌过一座又一座城,浸润田地乡土,洗亮霓虹灯与高楼,见证堪称人间奇迹的水利工程,也冲淡了渔民、纤夫、码头挑夫的身影。沿岸的景与人时刻在变,但人们依恋江水的情始终不变,长江作为家园的意义始终不变。

《再会长江》里,竹内亮在人头攒动的合江门广场问一位戏水的年轻人如何看待自己与长江的关系,年轻人愣了一下:“我们就是生活在长江边的一群人而已。”

“老长沙”的湘江情结

● 十二

每个“老长沙”,都有属于自己的湘江情结。

五十多岁的好哥,在湘江边住了大半辈子。小时候的夏天,和小伙伴去河边摸螺蛳,半天就能得着一小桶。生姜大蒜辣椒爆香,撒上紫苏叶,淋上麻油,一大盆嗍螺上桌,就是全家的节日。大一点,他也经常带喜欢的妹子到江边散步。“傻乎乎的,就真的只是散步,天黑了就送妹子上中巴车回家。”

好哥的爷爷是个老航运,喝了酒就喜欢讲过去的故事。在他眼里,湘江从前是流金淌蜜的,自从20世纪初长沙开埠以来,江面上跑的都是大货轮,拉出去的是货物,流进来的是白银。江边几个大码头每天都熙熙攘攘的;赚了钱的米商修的公馆宅子,一个赛一个豪华;城里的饭店一到吃饭的时候,座无虚席。好哥常听爷爷感慨:“要是没有湘江,这些人到哪里去发财哦。连外国人都在水陆洲上修了办事处、公馆。”

旧时长沙城与各地的商品货物流通,主要靠船运,船上的人俗称“驾船佬”“船拐子”“排古佬”“水客”等。船运繁荣了长沙的码头和商业,丰富了百姓的物资,也让长沙人性格里多了几分豪放的江湖气。

长大后好哥才意识到,当年湘江上来往的不只是货轮,还有新技术和新思想,令古老的长沙城有了新生机、新气象。“没有湘江,长沙会封闭很多,落后很多。”

好哥的父亲对湘江记忆最深的,是修湘江大桥。当年他家在河东,单位在河西,得坐轮渡去上班。1971年,终于要建湘江大桥(现橘子洲大桥)了。经费紧张、人手不够,每天都有上千市民自发来挑土运沙。好哥的爸爸妈妈每到休息日就约着邻居去修桥。第二年国庆,大桥竣工,靠轮渡过江的历史就此结束了。

如今长沙市已有十座跨江大桥、两条过江隧道。夜幕降临,两岸灯光绚烂如昼,沿江风光带人头攒动,跨江大桥流光溢彩。好哥的儿子在江边开了一家小咖啡馆,竟成了网红店。好哥的父亲有时也会来店里。老爷子很自豪:“网红店好!长沙就是网红城市嘛。与时俱进,好!”

“大江东去,无非湘水余波。”湘江塑造的,不止是一个地理意义上“一江两岸、山水洲城”的长沙,更是一个有人文底蕴和英雄气概的长沙。长沙人是以湘江为傲的。朱熹张栻渡过湘江去岳麓书院讲学,林则徐和左宗棠在湘江会面定下治疆大计,谭嗣同、黄兴、蔡和森都曾畅游湘江……最令他们自豪的,还是毛主席与湘江的缘分。哪个长沙人不会吟几句“独立寒秋,湘江北去”“问苍茫大地,谁主沉浮”,不津津乐道毛主席横渡湘江的故事?今天的橘子洲头,矗立着巨大的毛泽东艺术塑像,成为长沙的一大网红打卡点,英挺俊秀的青年毛泽东出现在无数游客的照片里。

如今的湘江边,闲散地摆着露天茶摊子,也开着永远排长队的茶颜悦色奶茶店;开着苍蝇馆子,也有文和友这样需要等上几千桌才能吃上饭的网红店;有做直播的潮男潮女,也有唱花鼓戏跳广场舞的大爷大妈。橘子洲逢年过节放烟花的时候,江上火树银花不夜天,大半个长沙的朋友圈里都是烟花、江景和人潮,以至于一到小长假,社交媒体上都是“长沙人宣布不出门,给外地人腾地方”之类的标题。

他们的“宣布”是真诚的,也是骄傲的。被湘江滋养的长沙人,骨子里都有几分以此为荣的骄傲。

他的名字里藏着黑龙江的源头

● 邱小平

来自呼伦贝尔的额尔古纳河,接纳了来自俄罗斯的石勒喀河,两河汇流之后来到了黑龙江省境内,变为洛古河,然后一直向东蜿蜒流淌。当地人说,洛古河就是黑龙江,准确地说,黑龙江的源头叫洛古河。沈欣也是到了黑龙江边的洛古河村之后才知道的。

沈欣的爱人史先强,是北极边境派出所洛古河夫妻警务室的民警,沈欣是协警,他们俩驻守的警务室在洛古河村最东边,沿着警务室北边院墙走几步路,就到了黑龙江。

一场场冬雪落下后,黑龙江也结了厚厚的冰,整个江面被冻得结结实实,江面中间插着红色的国旗标示国界,以南属于中国,以北属于俄罗斯。史先强和沈欣的主要职责就是守护界江。

他们仍清楚记得2021年冬季的一次惊心动魄的巡边。那时,江面封冻不久。“注意脚下,冰层中间是空的,尽量别往江中间走。”史先强高声提醒大家。洛古河村44公里长的界江管段,他和沈欣不知走了多少遍,江道上哪里藏着冰缝,哪里有清沟,都一清二楚。

话音未落,只听“咔嚓”一声,护边员刘建踩破冰面,半个身子掉进江里,江水瞬间没到他的胸口,护边员杜文龙眼疾手快,一把拽住刘建的大衣,史先强也赶紧上前,一起将刘建从水中拉出来。走上江堤时,刘建身上已结了厚厚的“冰甲”。

大河暗藏危险,却是村民祖祖辈辈赖以生存的所在。以前村民靠捕鱼为生,小舢板碰到大风浪容易翻船,在大雾大雪天气里还容易越界。从几年前踏入洛古河村开始,史先强夫妇就在为村民们想办法。

调研后,史先强建议村民把小舢板换成大马力船,安装北斗导航,改以界江观光为主业。村里采纳了他的建议,成立游艇协会,家家入股,人人分红,减小了风险,增加了收入。小小的警务室,被挂上了“荣誉村民”的牌子,史先强和沈欣已成了村民口中的“自家洛古河人”。

洛古河村从东到西,15分钟能走完。村中的那条路,史先强和沈欣再熟悉不过。他们每天吃过早餐,收拾利索,就拎着警务工作包,开始一天的走访,帮助村民办户口、身份证,和老人说说话,给小孩补补课。他们觉得生活在这个河边小村,也是一种幸福。

日子被水浪一天天推着向前,他们的小儿子在洛古河村出生了。孩子的姥姥姥爷请教了当地文化人,取了很多好听的名字。然而,每念出一个,史先强和沈欣都直摇头。

最后,沈欣说:“就叫洛洛吧。”

“孩子出生在洛古河,这里紧系着我们的边关乡愁,取名叫洛洛,不光纪念着我们的青春、他的童年,也意味着一种传承。”史先强对这个名字点了头。2007年,他就在漠河当边防兵,守卫着黑龙江的支流。2019年部队改制,他变成了移民管理警察,还是守护黑龙江。2020年,夫妻俩来到洛古河,戍守黑龙江的源头。

如今,洛古河边那个叫“洛洛”的孩子,已经3岁了。

难渡澜沧江

● 甘甘

我出生在云南云县,父母都是水利工作者,工作忙碌,我很小就被送到了乡下爷爷家——位于澜沧江西畔的一个村庄。从有记忆起,每天看到的景象就是有着刀刻般纹路的山和碧波荡漾的水,我和家人就在山水环抱中过着再平淡不过的生活。

有着拉祜族血统的奶奶总唱我听不懂的歌,我一哭闹,她就指着流水的尽头哄我:“阿爸阿妈在那头上班呢,你不乖,哭声会顺着江风传到他们耳朵里。”大伯有时带我去茶田玩,吭哧吭哧爬上种满茶树的山坡,鼻腔里尽是混着草木清香的潮湿气息。

爷爷是个精瘦又沉默的老人,任我怎么像小狗崽一样尖叫乱跑,他也不会呵斥,只是露出被烟熏黄的牙齿嘿嘿一笑,把我招呼到身边,再摸出块冰糖。爷爷不肯搬去县城,他说就想住在水边,抽自己搓的旱烟,喝自己用龙胆草根和糯米酿的酒。

“水边”,大家总这么说,去澜沧江打水、放牛、玩耍,都是“去水边”,好像这条江根本没有名字。我也只把澜沧江当作几乎可以无视的庸常背景,它理所应当地存在于此,我心安理得地与它为邻。

后来,我才在课堂上知道了澜沧江是东南亚第一长河、“东方多瑙河”,它竟是这么了不起的雄伟巨川。但那时,我只希望自己与它没有过半点交集。生活在横断山脉间的人早已习惯了大自然的阴晴不定,可那年夏天,汛情实在凶猛,江水不断上涌,瞬间就吞噬了我们常一起乘凉的坝子。我跟着奶奶、孃孃去高处避险,爷爷和大伯参加了村里自发组织的搜救队,没有回来。

奶奶的哭声这样沉闷,连江风也承托不起,只能沉沉坠入水底。而我,只想远离这夺走家人的无情江河。考上大学后,多年辗转外省,见了许多他处的水,我国的大河多是向东流,流向富庶之地、温柔之乡,让我快忘了那条充满野性、咆哮南奔的澜沧江。

没想到,兜兜转转,我还是回了云南。几年前,供职的媒体单位有个重要拍摄任务,我跟着团队沿澜沧江走访拍摄,怀着有些抗拒又有些期待的心情,重新踏入这条江。

从昌都地区一路南下,这条贯穿云南西部的长河,好像偏离了我的记忆。

云藏边界,澜沧江听着寺庙里的祈福声前行,被两侧高峰夹成窄窄的碧带。在崖壁上俯身望去,激流白浪,让人头晕目眩。继续往南,就靠近了我曾生活的地方。我父母参与建设的漫湾水电站和大朝山水电站已经建好,这段流域变得柔顺沉静,和记忆里总是带着“皱纹”的水面已然不同。到了西双版纳,江面更开阔,被洪水冲断的木桥早被钢筋铁骨的跨江大桥替代,两岸高楼林立,江畔露营地、夜市热闹非凡,许多外乡人来这片热带乐园打造新居。

澜沧江其实这样多变又多情吗?可水边那些嬉戏的人,虔诚祷告的人,唱着婉转民歌的人,护着大坝来回巡逻的人,将自己奉献给信仰的手工艺人……他们身上分明又有着我的亲人和同村人的影子。封锁已久的童年记忆再度占据我的脑海,原来,澜沧江也给了我很多温情欢乐的时刻,原来,我一直偷偷念着它。

汪曾祺说沈从文在沅水生活了一辈子,前20年生活在水边,往后的光阴活在对那条河的印象里。这话不错,一次次重新认识澜沧江后,我发现自己从未跨越过这条家乡的河流。

黄浦江旁的旧梦与新生

● 徐凯利

有人说,上海是水做的城市。确实不假,变身“魔都”前,它是有着江南韵味的水乡。上海怎么有这么多蜿蜒小巧的马路?其实很多都是由河道填埋而成的。

对我这个老上海人来说,最特别的水,还是将上海一分为二的黄浦江。黄浦江一头伸向中国腹地,一头连接广阔世界,它的经济、文化意义毋庸赘言。但对我这样渺小的个人来说,黄浦江里流淌的,是对生活的热情与期望。

小时候,我和父母生活在黄浦江东岸,租住在别人家自建的私房里,周围都是差不多的低矮民居。“宁要浦西一张床,不要浦东一间房。”这句老话大家都听过。上世纪80年代初,浦西仍然是一片繁华,我们隔江看外滩,眼前尽是霓虹闪耀,心中满是欣羡。我们管去浦西叫“去上海”,那时过江只能坐渡轮,碰到大雾天,轮渡开不了,等着过江的人只能干着急。

暑假时跟着同学去浦西逛逛,对我来说是件大事。我们总是清晨就跑到渡口,只想快点听到轮渡筹码投进票箱时,发出清脆的碰撞声。站在黄浦江心,汽笛声、外滩钟声、自行车铃声,都印刻在我的脑海里。四周还弥漫着黄浦江特有的味道,有点咸,但又没有海风那种腥味,像黄梅天回潮。

后来,因为父亲生意上的变动,我们搬到了浦西,还是挨着黄浦江,但住进了高高的楼房里。黄浦江是长江尾,但在经济发展上算是“龙头”。这点让我自豪,也苦恼。上海发电厂、江南造船厂、上海第三钢铁厂都在江边,我们一度对灰尘、浓烟、机器轰鸣声习以为常。

上世纪90年代,浦东新区成了中国改革开放的前沿阵地。我从浦西望浦东,感觉像小时候从浦东看浦西的“闹忙”一样。之前我们住过的房子,被一座座拔地而起的高楼代替,许多金融机构、外资企业在陆家嘴落地,好像只是眨眨眼,金茂大厦就出现在对岸了。

到了新世纪,上海为了迎接参加世博会的八方来客,又对黄浦江两岸进行升级改造。原先的发电厂被封,造船厂和钢铁厂搬去了远郊。江风变得清爽,江水由黑转清,一些狭窄的土路也被整合规划成宽阔的现代化马路。

2010年,世博会正式举办,浦东那边常放烟花。小时候住浦东,看烟花是个稀奇事,也是个费劲事,还要小心翼翼上房踏瓦。现在,我站在自家阳台就能看到对岸的璀璨。在黄浦江畔,总能见到好风光。

几年前,长达45公里的黄浦江滨江岸线贯通开放,黄浦滨江成了著名“后花园”。晚上,黄浦江在两岸灯光映射下,像铺满了碎金,往来的游船载满乘客,而岸边道路上的人群,比江水更汹涌。以前生活在浦东的小房子里,四周都是熟得不能再熟的老邻居,如今周围都是五湖四海来的新朋友。

和妻子漫步江边,忍不住再次感叹,黄浦江真是了不得,牵引着城市发展的脚步,也沉浸着两岸居民、各地来客的梦。如果只有钢筋水泥,这现代化的“魔都”有什么可看的呢?穿城而过、蜿蜒入海的黄浦江才让上海有了情绪,有了气魄。

潮白河上摆渡人

● 彭冲

一根纤绳把船拴在渡口,也把赵作喜的大半辈子拴在了潮白河。

全长467公里的潮白河,在北京通州段拐了几道弯,成为北京与河北的界河。河的西岸,是通州区赵庄村,相隔80米的东岸,是河北省香河县的岭子村。

两地间最便捷的通道是水路,这里还保留着原始的交通方式——摆渡。潮白河上的赵庄渡口已存在了上百年,赵作喜算是第四代艄公。

赵作喜的家距河边不过200多米。从小看着父亲摆船,10岁时,他也开始摇船载“客”。他把家里的羊赶上船,载到对岸长满青草的河套大滩,等羊群饱餐后,再用船把它们接回来。

他真正的职业生涯始于1974年。当时,17岁的赵作喜刚初中毕业,没什么选择,也没什么想法,便和父亲、大哥一起拿起船篙,成了摆渡人。此后,他的生命仿佛被潮白河围成了一座孤岛。没有节假日,大年三十也要把走亲访友的人渡过河;没出过远门,上次去北京市区已经是30多年前;他的活动范围无非是从家到渡口,从此岸到彼岸。

这份工作赵作喜一干就是快50年,其间,父兄相继退出,潮白河水由清变浊,又由浊变清,水位升高,6米的船篙触不到底,两岸间拴上了钢索。摆船方式变了,但赵作喜的生活谈不上有太大变化。

没人过河时,他就猫在岸上那个用塑料布搭的小棚中,里面摆着小床和桌子。赵作喜很知足:“这就是我的避风港。”

来人了,他戴上手套,抓着钢索,几分钟船就能到对岸。他那条36平方米的船,不仅能上人,还能上汽车,把两块宽大的木板摆好,一头抵船,一头抵岸,汽车就能开上去。几十年来,他的船从没出过事。

夏天,太阳烤得赵作喜“直想往河里跳”。赶上汛期,船要拨开重重浪花往前行。夏至前后,天亮得早,他五点就赶到河边。“人家上北京办事的、去医院挂号的、到集市上做买卖的,都想早点去,不能耽误了事。”

冬天是最辛苦的时候。赵作喜清早摸黑到河边,把船周围的冰凿开,再摇桨划一条小船,两条腿分别立在船两侧,交替往下踩,小船晃晃荡荡地冲破冰盖、闯出一条道来,保证七点准时开渡。

在这个有百年历史的赵庄渡口,赵作喜保留着一些摆渡人的老传统,比如“过了河不打河钱”。以前大家经济条件不好,有客人过河后下船就走。几天后,赵作喜即使认出了坐“霸王船”的人,也不会讨要船费。如今,“不忙的时候一天收入一百五六十元,忙的时候能有二百多块”,赵作喜觉得自己的收入还不错。

河水带着时间慢慢流淌,赵作喜仍守在渡口,将两岸赶集卖货、上班做工、走亲访友、看病就医的人摆过来,渡过去。他的船上还载过迎亲的自行车队,姑娘从对面嫁过来,给了他一些烟酒和糖果。就这样,船载着火热的生活荡开一圈圈涟漪。

这条许多人这辈子根本不曾听说过的小河,是他的“大河”,是装载他一生的天地。一进赵庄,问“摆渡口在哪”,从十来岁的孩子到耄耋老人,都会伸出手指头往村东头指;问“船家是谁”,都能念叨出赵作喜的名字。

“这里不能没人。”赵作喜就想这样为两岸的人摇船,直到摇不动为止。