AIGC“何时为艺术”

朱恬骅

【摘 要】 1950年以来,图灵测试中所提出的“不可分辨性”都被认为是检验人工智能“智力程度”的核心标准。20世纪60年代,贝尔实验室的诺尔为了在艺术创作领域对“计算机艺术”进行合法性辩护,有意识地将“形态相似性”抬高为人工智能生成内容(AIGC)的价值判断标准;然而,同时代斯图加特学派的计算机艺术并未引入“形态相似性”标准,而是通过特定的话语技术,将计算机艺术与艺术运动、艺术思潮直接关联,并以此为基础开展了一系列相关实践活动。这可以证明,当下AIGC领域中对形态相似性的强烈要求源自历史偶然,以及被某种功利性目的所引导的一种认知偏差。从古德曼的美学理论以及概念艺术对形态相似性的否定中可以发现,将AIGC等计算机系统生成物与艺术作品真正关联起来的,是“何时为艺术”所质询的情境性的艺术条件。

【关键词】 人工智能生成内容(AIGC);形态相似性;艺术条件;艺术情境

1950年,阿兰·图灵(Alan Turing)设计了一种对人工智能的实证检验方法—让计算机回答问题,并让多名不知情的被验者分辨该答案“是否出自真人之口”,越多人无法识别该答案出自“真人”还是“计算机”,则认为此人工智能的“智力程度”越高。这种方法,即图灵测试(Turing test),被确立为人工智能“智力程度”的检验标准并一直沿用至今,且对人工智能技术领域的整体发展目标产生了重要影响。原始版本的“图灵测试”虽然只限定于检测AI生成文本与自然语言的相似性,但通过一种思维惯性的拓展,由该实验延伸出的“相似性”标准已经应用于对AI生成图像、音频、视频等其他形态作品的价值判断[1]。

当前的人工智能技术,已经能使计算机生成物达到较高水平的形态相似性,如2020年的一项跨文化研究指出,未经专门训练的受试者很难仅凭图像或文本本身来判断一个产品是否是由人工智能模型生成的[2]。2022年以来,随着DALL·E 2、Stable Diffusion、Midjourney等一系列模型问世,AI能够模仿的“形态”范畴与“相似性”精度更是获得了极大的提高。这一现状一方面激发了种种关于人工智能生成内容(AIGC)的想象,如通过人工智能实现艺术作品的自动生产[1];但另一方面,由于AIGC越来越难以与由人类所创作的艺术作品相区分,则反过来促使人们思考AIGC是否真的能够被认定为“艺术作品”。想要解决这种困惑就必须从两方面入手:

首先是理解“何以至此”—即形态相似性占据AIGC艺术价值判断主导性地位的历史原因。这需要对AIGC进行历史溯源,从计算机艺术历史的境遇中探寻引入形态相似性的缘由,并检验其必要性。

其次是追问“应该为何”—即探寻包括AIGC在内的计算机生成物能被认定为一种“艺术作品”的必要条件。在这方面,概念艺术家提出的反对观点和美学家纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)对该问题的辨析可以提供重要参照。

一、形态相似性的引入

用计算机生产出与人类艺术在形态上高度相似的作品,这一目标本身有着悠久的历史。1966年,诺尔(Noll)在主要由贝尔实验室雇员组成的100名参与者之中开展了一项实验。他用一台IBM7094计算机和微缩胶片绘图仪,通过程序生成了一系列构图上与蒙德里安《用线条构图》(Composition with Lines)相似的图像。实验人员将这些图像和《用线条构图》的复制品展示给受试者,其中仅28%的受试者能够正确判断哪张是计算机生成的图片,且59%的受试者表示更加喜欢计算机生成的图像[2]。考虑到出示两幅作品的先后次序可能给予受试者某种暗示,他还对提问的顺序进行了平衡,并在后续研究中增加了对是否曾经接受艺术训练等其他因素的分析。实验所得出的结论是:每个受试者都有自己对随机性图样的不同程度的偏好,但这与他们是否受过艺术训练无关[3]。

通过严格的行为调查方式,诺尔为计算机生成图像与人类创作作品的相似性提供了一种公共性证明,但这种“证明”在产生之时就具有心理研究的面貌。这与他在贝尔实验室的同事、实验心理学家贝拉·尤里斯(Bela Julesz)的工作互为补充。1960年,尤里斯就已经开始使用计算机产生的纹样来研究不同视觉刺激对于双眼视深度感知的影响[4]。诺尔自己也宣称:“我一直对技术的人文和感知方面感兴趣。因此,我很自然地想使用我的计算机生成的模式作为刺激物,来调查人们的审美偏好。我从一本书上了解到蒙德里安的画作……(它们)非常适宜用计算机程序产生。”[5]借心理学研究的名义,诺尔得以公开展示了自己通过计算机生成的、与蒙德里安画作高度相似的图像。

早在1965年,尤里斯和诺尔的类似作品,就已经在霍华德·怀斯画廊(Howard Wise Gallery)展出。微妙的是,此时他们并未透露自己作为贝尔实验室雇员的身份,也并未提及他们的心理学研究。在一份2016年的回忆录中,诺尔揭示了个中缘由[1]。根据贝尔实验室所属的母公司美国电话电报公司(AT&T,以下简称“AT&T”)的档案材料,AT&T对展览的公开举行表达了强烈的反对态度,甚至企图阻止展览的举办。当时主管研发工作的霍华德·C.克雷格(Howard C. Craig)认为,有关使用计算机绘图在内的一系列工作,均属于“边缘领域和个人兴趣”。他不仅反对将计算机艺术等划入“计算机应用”范畴,而且也反对将此研究包装为心理学研究。

作为回应,贝尔实验室的高级管理人员一方面通过公司内部会议对克雷格的意见提出抗议;另一方面也通过将贝尔实验室与研究者身份剥离的方式,允许尤里斯和诺尔等人以个人名义,继续利用贝尔实验室的计算机设备开展研究和创作。1966年,贝尔实验室出面召集200多位学者举办了“计算机的人文应用”(The Human Use of Computing Machines)專题研讨会,正式公开了包括尤里斯和诺尔在内的诸多成员在计算机绘图、动画、音乐等方面的探索,公开了与克雷格的矛盾[2]。

1968年,作为这一内部斗争解决的标志,AT&T发布了题为《不可思议的机器》(The Incredible Machine)的专题纪录短片。片中涉及诺尔和尤里斯的相关工作部分,旁白不仅将这些计算机生成的图样与点彩画家所使用的绘画技法进行比较,指出画家“终其一生不过运用十几种图样,而今天的研究者们一天就能使用计算机产生那么多”;而且声称研究“如何从无关的视觉信息中分离出有关的部分,事关在普通电话线上传输三维彩色视觉信息”。尤里斯与诺尔的计算机艺术实践,以实验心理学对于视觉感知的研究为中转,最终被辩护为对研发未来通信技术的准备工作。

史蒂芬·夏平(Steven Shapin)和西蒙·谢弗(Simon Schaffer)曾指出,科学中的事实建立涉及三种“技术”:首先是建造“实验器械和操作”的“物质技术”;其次是将“产生的现象传达给未直接见证者”所需要的特定的书写方式(如论文文体)等,他们称之为“书面技术”;最后是整合科学家“在彼此讨论及思考知识主张时应该使用的成规”,也就是使之得以影响社会的方式,他们称之为“社会技术”[3]。贝尔实验室的计算机艺术先驱者们,以及后文将讨论的斯图加特学派的成员们,乃至当今AIGC的参与者们,他们的基本理论建构都涉及这三种“技术”:在物质技术方面,使用计算机制作图像的技术,它们关乎如何操纵计算机及输出设备;在书面技术方面,按照某种学科范式、话语体系建构论述物质技术的方式,如在诺尔的例子中,主要是实验心理学建立实验环境并记录受试反应,进而形成实验报告;而在社会技术方面,则涉及个体与个体之间、团体与团体之间达成共识的方式,如在上文的例子中,就涉及诺尔说服尤里斯接受计算机艺术的名称,或是贝尔实验室的主管与AT&T的代表进行周旋等环节。

可见,在具体的实践者如诺尔和尤里斯之间,他们所采取的书面技术仍有所不同。诺尔并不是从一开始就采取了心理学研究的路线:相比于尤里斯对“艺术”避而不谈的态度,以及在实验中使用大量随机产生的点线纹样,诺尔则更直接地引用已有的艺术作品,甚至为自己通过计算机生成的图像进行了艺术作品门类的版权登记[1]。对于诺尔而言,采取心理学的书面技术、借助对人类感知和评价行为的实验与调查方式将他意图与绘画相比肩的物质技术加以叙述,本身就已是一种妥协。而要将一种确属个人兴趣、由对艺术的爱好而产生的“创作”,转换为一项知识生产的活动,诺尔则需要用计算机生产出与艺术作品在形式上难以区分的生成物。对他来说,也就只有那些“非常适宜用计算机程序产生”的艺术作品图像,才能进入这一“书面技术”处理的范围。

这就是说,当下AIGC价值判断的重要标准—形态相似性,起初引入时并不是出于物质技术层面的原因,而是因为设计者采取了实验心理学的书面技术。按照实验心理学的要求,只有首先建造一个能够生成与人类作品无法区分的生成物的计算机系统,才能生成“科学理解”[2]。诺尔选择采用书面技术,在计算机艺术与认知科学研究之间建立起关联,如博登(Boden)所指出的那样,使用计算机“创作”艺术,是为了借助计算性的概念,帮助人们理解人类的创造力。至于无论现在还是将来,计算机能否完成看起来具有创造力的工作,以及计算机能否看起来具有识别创造力的能力—例如鉴赏人类诗人创作的诗歌这类问题,都只有在计算机有助于解释人类创造力的意义上才有肯定的必要[3]。她还指出,计算机本身是否具有“真正的创造力”,从而区别于第二个层面上仅仅具有表面上创造力的、其原创性完全由人类程序员赋予的运作过程,则更多地属于道德态度(moral attitude),对此即便给予否定的回答也无关紧要[4]。

从尤里斯和诺尔用心理学实验报告的方式为计算机艺术辩护开始,历经认知科学的系统性发展,计算机生成物和人类的艺术创作之间的形态相似性,最终被赋予了一种知识论承诺(epistemic promise)的功能—以计算机生成物与艺术作品之间的形态相似性为依据,人们可以将计算机系统用作人类心理功能的模型,从中获取关于人类自身审美与创作过程的知识。

而在当时,由诺尔与尤里斯主导的偏向心理学研究的试验目标,与克雷格所代表的”公司传统“产生了矛盾,——在贝尔实验室的同仁看来,通过这种心理学的书面技术,公司可以获取有关人类如何感知图像、如何构建审美判断等方面的重要知识;但在克雷格看来,只有关于电话等通信技术的研究才是实验的“正业”。最终双方在一种社会技术的协调下达成了妥协,即为这些心理学实验预设一个与通信业相关的目的,从而形成了前文所述《不可思议的机器》短片中展示图景—使用计算机生成图像是为了研究人类的视觉感知,而研究人类的视觉感知则是为将来可视电话等通信技术的发展奠定基础。通过上述两个步骤,诺尔起初出于个人兴趣而尝试使用计算机创作艺术的无心之举,被书面技术和社会技术赋予了新的意义。作为AIGC的雏形,计算机艺术的物质技术方面,在得到贝尔实验室的大力支持后迅速发展。但这种向现实妥协的方式也抑制了它在其他方面产生的价值—那些伴随着计算机艺术一起出现的新理论、以及它们对当时乃至未来的艺术理论可能产生的冲击,则变得好像无足轻重、从社会与学界主流的關注中被排除了。

二、斯图加特学派

与非必要的形态相似性

作为计算机艺术的重要“策源地”之一,贝尔实验室的创作者们确立了“形态相似性”在计算机艺术价值判断体系中的历史地位。但在同时代大西洋另一边,以德国斯图加特理工大学(Techniche Hochschule Stuttgart)为中心,斯图加特学派提供了一种不依赖形态相似性而为计算机艺术提供合法性辩护的策略。这表明,引入形态相似性并不是一种逻辑上的必然,而仅仅是一种历史性的偶然。

以哲学教授马克斯·本泽(Max Bense)及其所任职的斯图加特理工大学为中心的斯图加特学派,通常被描绘为“一个松散的和非正式的艺术家、作家、理论家、建筑师和作曲家的集合,他们唯一的共同点是对信息美学的某些方面的依赖”[1]。它起初是一个以赫尔穆特·海森布特尔(Helmut Heissenbüttel)和莱因哈特·多尔(Reinhard D?hl)等为核心成员的文学团体。注重视觉呈现效果的“具体诗歌”(konkrete Poesie),正是这一团体最为知名的贡献之一,而在他们对诗歌的进一步思考中,已经出现了使用数学方法来描绘艺术创作模式的设想[2]。

这一设想,随着格奥尔格·尼斯(Georg Nees)等人正式进入本泽门下攻读博士学位得以成为现实。由于尼斯曾在西门子公司任工程师,熟悉计算机编程,斯图加特学派的理论主张获得了在实际的计算机系统上得以实践的条件。在这种情况下,使用计算机生成的图像便是对“具体诗歌”及此后艺术主张的延伸和拓展。它仍然有其知识论的意义,但这种意义更多在于为本泽的“信息论美学”提供证据,而不是为了理解人类的心理感知与创造力。

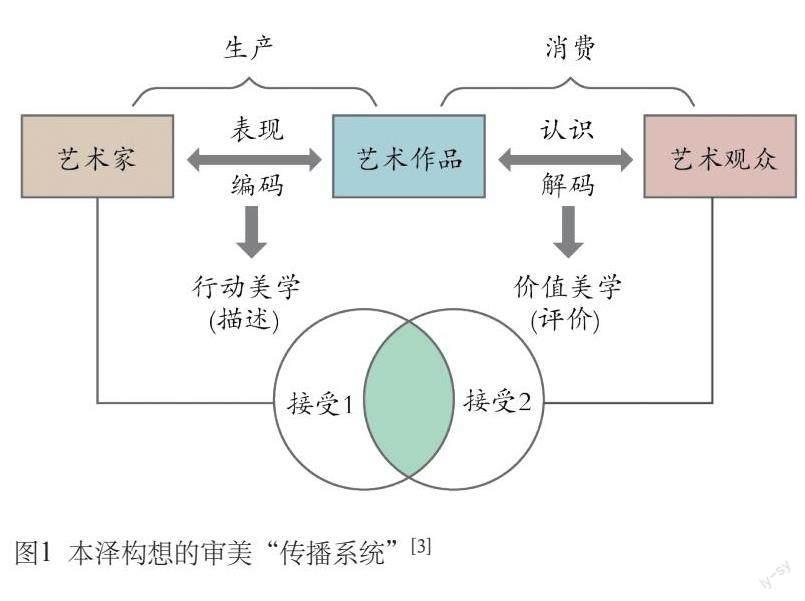

在本泽看来,艺术的创作和审美是“艺术通信”过程中的两个环节,艺术作品承载了“审美信息”,是对艺术家观点的表现和“编码”;艺术观众则通过对艺术作品的“解码”,来取得对艺术作品的认识,从而间接实现与艺术家的通信(图1)。如此建构起来的信息论美学,难以达成它“解释”人类艺术的宏愿。例如,信息论美学认为价值是一种“编码函数”,却未能给出一种具体的函数表达式或运算方法,也未能像艺术理论建构“艺术”与“美学”关系那样,在“运算”与“信息”之上建立某种概念联系。这样一来,其主旨也就无非是价值应随着审美信息—通常所说的审美对象—的变化而变化,而这一点本来就为人们所知。例如黑格尔认为艺术美高于自然美,也就是说自然界中的审美对象在价值上要低于艺术所提供的审美对象[1]。信息论美学用一种貌似复杂而“科学”的话语组织,将真正的美学问题隐藏在所借用的技术术语和符号公式背后,而且在相当程度上是对先前人们有关艺术的一般观点的过度简化。

但是,将斯图加特学派计算机艺术与诺尔等人在贝尔实验室开展的计算机艺术相比较,不难发现,“信息论美学”实际上是一种为计算机艺术量身定制的“书面技术”。它在技术事项和文化事项之间建立等价关系,充分运用了术语的日常意义与技术意义(如communication作为“交往、沟通”的日常意义,和作为“通信”的技术意义)中存在的二义性,从而获得了意义滑动的空间:“沟通”和“通信”不再如贝尔实验室与AT&T的斗争中那样相互对立,而是变得可以相互替换。

同时,相比于诺尔等人所采取的迂回策略,斯图加特学派为计算机艺术正名的书面技术与传统的美学思想仍保持了术语上的联系,这也与他们所采取的社会技术也保持了一致。作为先锋派的文学团体,斯图加特学派曾经为被驱逐出教会和大学的诗人提供帮助和庇护[2],也广泛参与到当时已经出现的各种先锋艺术之中,这本身就足以标定其成员在艺术观点的光谱中所处的位置。1968年,本泽与莱夏特(Reichardt)共同促成的“控制论偶得”(Cybernetic Serendipity)展览,已成为谈论计算机艺术时言必称之的一项标志性事件;而本泽所创办的斯图加特理工大学习作画廊(Studiengalerie TH Stuttgart,1958—1978),则为一代计算机艺术创作者持续提供了展示的场所。在这些积极介入当代艺术的工作基础上,斯图加特成为引领计算机艺术发展的另一个中心[3]。

借助向先锋派艺术靠拢的社会技术,斯图加特学派将计算机艺术更加紧密地同艺术界直接联系在一起。这使他们无须像诺尔等人在美国开创的计算机艺术惯例那样,依靠形态上的相似性提供艺术地位或实现额外的知识论任务,而是更加公开且直接地与当时的先锋艺术保持关联。因此,斯图加特学派让自己的创作和历史所承认的艺术相关联,从而不必拘泥于形态相似性,而是在艺术思想的层面可以与康定斯基[4]、保罗·克利[5]及整个包豪斯学派相关联。

尽管由于技术条件的限制,斯图加特学派同样依赖“适宜用计算机程序产生”的形态,在物质技术上与美国贝尔实验室没有根本差异,但由于书面技术和社会技术的不同,二者走上了不同的道路。这些表明,在AIGC的发展史上形态相似性其实是一种“地方性”的实践选项,而不是计算机进行艺术创作的唯一路线。综上所述,在当下AIGC的价值判断中广泛使用“形态相似性”标准,实为源自特定历史条件下的偶然,而不是用计算机从事艺术创作的逻辑必然,因此它虽然“流行”,但并不具有学理上的合法性。

三、从形态相似性走向艺术条件

在人工智能技术的发展过程中,图灵发现了工程学的提升方向与哲学对“智能”的价值判断之间出现的矛盾,为了将二者相互剥离,才提出了“图灵测试”这个以“模仿游戏”为基础的思维实验。

将“形态相似性”作为一种标准确实在AIGC领域取得了一些成果,但这些成功经验至多也只是证明了这种策略的有效性,而无法证明其必要性:在达成充分的相似之后,在“模仿”人类艺术的成果之外,不“模仿”的人工智能仍然存在。对此,已有学者借助精神分析等理论,从自恋、自我形象等方面对人工智能技术中占据主导地位的“模仿”质疑[1]。进而,随着人们越来越多地利用AIGC来撰写商业信函和文案,合成语音和视频,乃至将AIGC用作画作的底稿,人类的创作中也越来越渗透了AIGC的影子,從而颠倒了机器对人的“模仿”。

事实上,上述追溯也同样促使我们注意到,计算机艺术得以诞生的20世纪60年代,正是一个艺术家们对形态相似性产生强烈质疑的时期。其中最具代表性的当属概念艺术,它“针对格林伯格现代主义批评工程—形态学(morphology)进行批评”,并建立了“艺术作为观念存在”的新本质论[2]。概念艺术家科苏斯(Kosuth)指出,以形态相似性建立艺术身份本身就是一种历史偶然。在1969年发表的《哲学之后的艺术》(Art After Philosophy)中,他谈及“使用这样那样的形式,给予这样那样的视觉体验”,只是一种“最低限度的创造性措施”;“虽然大量外观相似的物体或图像可能因为视觉/体验‘解读(reading)上的相似性而显得相关(或相连),人们不能因此而声称有艺术或概念上的关系”[3]。因此,相比于“形态学上的相似性”(morphological similarity),真正重要的是“艺术条件”(art condition),它是人们观看艺术作品的前提,亦即“理解和考虑它是一件艺术作品是观看它的先决条件,以便‘把它看作一件艺术作品”[4]。

多年以后,纳克(Nake)在回忆录中同样将计算机艺术与概念艺术联系在一起。他写道:“(计算机艺术)可能看起来像是将概念艺术抛在后面,但与此同时,也使概念艺术的理念获得了一种新的力量。整套图画的模式、结构和类别属性被描述出来,并交给机器,让它来解决细节问题。个别作品只成为一个生成模式的一部分。”“墙上个别的实现(individual realization)不再承载艺术的本质。”[5]这些都已经提示了一种不同于“形态”考察的视角。事实上,即便是为概念艺术所猛烈抨击的格林伯格,也不得不承认“形态”对于抽象艺术的无力,“我发现,除了历史上的理由,我没有为抽象艺术目前的优越性提供其他解释。因此,我所写的东西已经变成了对抽象艺术的历史性辩护”[1]。

通过现代主义艺术史建构起来的形态相似性,同样也在艺术的发展变化中遭遇了自身的极限。尽管格林伯格仍寄望于未来出现某种“更具包容性的标准”,但当他诉诸“并非唯一有效的、并非永恒”的歷史标准,就已在很大程度上预示着对静态的、既成形态的分析是不够的,应当代之以对变化着的“艺术条件”展开分析,亦即在特定时代艺术的情境中,才能对那一时代的那些作品何以成为“艺术”作出恰当的理解。

科苏斯主张,对“艺术条件”的把握应当是整体性的。“当代作品的任何和所有物理属性(质量),如果单独或具体考虑,都与艺术概念无关。艺术概念(正如贾德所说,虽然他不是这个意思)必须在其整体中考虑。考虑一个概念的部分必然是考虑与它的艺术条件无关的方面—或像阅读一个定义的某个部分。”[2]因而“艺术的‘艺术条件是一种概念状态。艺术家用的语言形式往往是‘私人代码或语言,这是艺术不受形态限制的必然结果;由此可见,人们必须熟悉当代艺术才能欣赏和理解它。……只有在绘画和雕塑方面,艺术家们都说着同样的语言”[3]。科苏斯由此颠倒了绘画和雕塑在传统美学中的典范性位置,而将它们重新相对化为一种艺术中的特例。他特别指出,“物(object)在概念上与艺术的条件无关”[4],这既是抽去了形态相似性得以依凭的基本前提(形态上确定的物件),同时也将概念艺术与对“物”的排斥牢牢地绑定在一起。

分析美学家纳尔逊·古德曼关于“完美赝品”的思想实验和“何时是艺术”的呼吁,总结并发展了这些艺术实践与批评中所出现的倾向。古德曼请读者设想两幅看上去完全一致的图像X和Y,其中X是某位画家的原作而Y是其赝品。从视觉感知上看,X与Y完全一致。古德曼从人们能够分辨“X是原作而Y是赝品”这一点展开论证,指出:我们能得知这样的区分,无论是通过诸如科学仪器的分析,还是历史档案信息的追踪,最终都影响了我们看待X和Y的方式,从而不能因为二者感知层面上的一致就自动推导出艺术地位、价值或内涵等方面的一致。因此,古德曼主张,图像的审美特性“不仅包括那些通过观看它而发现的东西,而且包括那些决定它如何被观看的东西”。对于那些“让我们完全自失并根据造成刺激的强度和长度来评估作品的审美力量”的理论,古德曼不无犀利地指出,它们“从表面上来判断就是荒谬的,而且在处理任何重要的美学问题上都毫无用处;但它已经变成了构成我们日常废话的一部分”[5]。

在AIGC中,也存在着类似的“赝品”状况。运用最新版本的Midjourney商用模型,用户可以生成具有电影质感的肖像,甚至可以在某些情况下取代实拍模特照片。将这样具有“真实感”的肖像与实拍的照片相对照,人们很难从中看出它们的不同(图2)。但是与此同时,借助文字标识,人们能够了解到其中一幅是AIGC而另一幅是实拍照片。这些方法为人们提供了有关图像来历的信息,而它们也会引发人们对于两幅图像意义与价值的判断。

古德曼指出,一旦将直接感知以外的成分纳入审美特性的范畴中,美学对于艺术的讨论,也应当将重心从“什么是艺术”,转向“何时是艺术”。他所说的“何时”可以从两个方面来理解。在一个相对细琐的方面,它与观看者的观看经验有关:获知有关图像如何产生等方面的事实,会影响人们看待图像的方式,进而带来审美上的差异[1]。古德曼用“主体x在时间t上的观看”来突出这一时间维度。例如,对于流行的开源模型Stable Diffusion早期版本所生成的一幅人像,缺乏相关经验的“过去的我”可能以看待摄影作品的方式对待它,评价其拍摄技巧,揣摩其人物神情。但是假以足够的观察,“现在的我”注意到使用这一模型生成的人像容易在手部出现瑕疵,而借助这一特征,最终可以获知这幅人像属于AIGC,并将它从摄影作品的范畴中排除。更一般地来说,随着使用模型次数的增加以及与AIGC接触经验的积累,“我”能够对AIGC形态相似性程度与范围有更加直观的认识,从而在此后看待图像时变得更加审慎。此时,尽管AIGC仍在形态上与人类创作的艺术作品高度相似,但“我”对待“相似”的方式已不再相同。

当然,将AIGC从摄影或绘画这些艺术形式中剔除,并不意味着彻底否定它成为艺术的可能性。这促使我们注意到“何时为艺术”更加重要的方面,也就是它所意指的艺术条件。在古德曼看来,美学文献“充满了解答‘什么是艺术这个问题的令人绝望的尝试。这个问题,因为常常无望地混淆于‘何为好的艺术的问题”,而这自现成品艺术出现以来就变得难以接受了。究其原因,在于艺术中的对象或物件并不是一成不变地发挥同样的作用,“一个对象也是在某些而非另一些时候和情况下,才可能是一件艺术作品”[2],如同从公路边捡来的石头本不是艺术作品,但被放入美术馆中展示时就有可能被视为现成品艺术,同样,在技术演示中出现的AIGC往往只是对技术先进性的某种直观展示,这就和人们愿意将它们视为艺术作品欣赏的那些AIGC处于不同的境况了。

艺术条件是人们“判断为艺术作品”的依据,它决定了“何时”;科苏斯指出这种条件是整体性的,其本身没有可以拆解的部分,甚至一件艺术作品本身就意味着一种对艺术的独特定义[3];古德曼通过他所举例的“征候”,将目光转向了某个可能成为“艺术”的对象(包括表演),并将观看者的观看方式和对象本身的状态、所处的环境等紧密联系在一起,这些征候最终共同指向了对象所履行的功能[4]。

四、个体与群体自反沟通作为艺术条件

在霍华德·怀斯画廊展览计算机生成的图片时(图3),我们可以说这些图片“此时是艺术”;而在另外一些情况中,如今天同样的图片作为装饰纹样出现在宣传海报上,则不一定称它为“艺术”。一如批评家迈克尔·弗雷德(Michael Fried)所言,“要想感知一个事物,就得将该事物当作整个情境的一部分来加以感知。每一种东西都起作用—不是作为物品的一部分,而是作为情境的一部分”[1]。从科苏斯对艺术条件整体性的强调出发,将古德曼所说的观者观看方式的不断变化,同对象发挥的作用联系在一起考虑,这些纷繁的要素和人物实际正构成了一个情境。作为一个整体,很难说其中哪些要素一定是必要的,或哪些要素结合起来就能充分地构成一个艺术情境,但是情境必定也具备一些结构性的特征,这些特征提示了其得以成立的基本条件。而既然艺术情境的成立意味着“此时为艺术”,那么这种让情境得以成立的条件,同时也就是艺术条件。

为寻找这种结构性特征,我们需要将那些构成要素—科苏斯所说的“概念”、格林伯格所说的“形态”、弗雷德所说的“物”一并置入“括号”中,它们是被观看或理解的对象,是那些“什么是艺术”的探究和还原论的分析所倾向于发现与指认的个别要素。如此之后,检视艺术情境中的“剩余”部分,对象的创作者、制作者或表演者、觀者等“人”的因素就从中显现了出来。此时的艺术情境,呈现出类似于本泽所描绘的“传播系统”,却是极度简化了的模式:

艺术家/表演者—其他构成要素—观者

从这种模式来看,诺尔和尤里斯进行计算机艺术创作,是想传达一种明确的技术信息,以便他们的技术工作为世人所见;斯图加特学派进行计算机艺术创作,也是想证明他们的艺术主张(“美学理论”),从而使他们的理论观点为世人所见。对于前者来说,他们所采取的物质技术本身就是需要传达的“信息”,因而无论它如何改头换面,只要仍在发挥作用,就可以是有效的传达;而对于后者来说,计算机艺术本质上和具体诗歌等实验艺术形式都同等属于表达的手段,它们的目的在于传达信息论美学对艺术的观点。在艺术身份上,前者不得不诉诸版权登记的制度性承认,而后者则直接诉诸艺术史的叙事,加入了先锋派对既成艺术制度的反叛之中。

从上述的简化图示出发,可以进一步发现:其他构成要素就是我们通常称之为“物”的部分,而艺术家、表演者和观者都属于“人”的范畴。在由此展开的沟通中,并不是仅仅由艺术家、表演者单方面发起了某种“通信”过程,而是他们和观众作为一个整体展开了具有反身性的“沟通”。一方面,人们并非以某种超出时间的方式看待艺术。如古德曼所指出的那样,“我”或某人的观看准确来说总是“在时间t上”的观看,这既是自我在时间上所受到的局限性,也意味着过去或现在做不到的区分未来终有一天能够做到[1]。而即便是在那一“时间t”所标示的情境之中,此人的先前经验是这种“观看”的基础。在这一点上,观者可以进行一种个体自反的(individually ref lexive)沟通,它体现在面向作品时的自我触动、自我反思、自我承认乃至自我更正。

另一方面,人们也不是独立地存在于世上。无论是同时在场的观众(如在放映厅共同观看一部电影的观众)还是先后进行了观看的人们,他们都是作为一个整体,在那些物的因素触发下,达成了群体自反的(collectively ref lexive)沟通,其中当然也包括本身作为其他艺术作品的观者的艺术家或表演者。此时,无论用以展开创作的物质技术被包装为何种创作目的,其最终都使原本各自拥有的经验成为以不同身份参与其中的人们所共有的经验,“让彼此交流的人在某种意义上成为‘一个……就像用一种声音说话”[2]。形成这种“共同的经验”,正是“communicate”一词最初的意蕴所在。

这样,贝尔实验室和斯图加特学派的计算机艺术,在书面技术和社会技术的形成与运用方面并不存在定则通例,但是为二者所对立、调和或混同的“通信”(技术术语)与“沟通”(日常用语),却凭借自身所具有的张力,从计算机艺术的不同书面与社会技术之中浮现,成为理解艺术情境结构特征的关键[3]。作为“通信”,这种传播需要借助有一定形式的事物和表演,即便是强烈反对形式的概念艺术最终也还是需要一种文字形式,让那些处于括号之中的因素接二连三地呈现在观者面前。但在效果上,它达成的是创作者面向公众的“沟通”。相较于通过可感知因素的“通信”,这种“沟通”处于更为根本的地位:正是因为要达成“沟通”,“通信”中所需要的可感知因素才得以产生出来。

在AIGC中,情况也同样如此。无论是否谈及“艺术”,当用户使用诸如Midjourney、Stable Diffusion这样的模型时,也往往为其设定了一种展示的情境。例如在2022年重庆山火救灾中,央视新闻使用了AI辅助生成的宣传图(图4左图)。这一宣传图和其他由摄影师拍摄的现场照片并置,意图在于用图像传达事件的灾难性,致敬那些奋不顾身的“逆行者”。质询人工智能技术的应用是否“有情感”,是无意义的;而因为观众有情感,这种情感驱使他们为图像—无论是AIGC还是照片—赋予了情感意义。

通过事物的某些属性,尤其是在感官层面显现的形态来传递“思想”,是技术式的“通信”观点,它以能否明白地接受、编码前明文与解码结果是否匹配为标准。但“沟通”则包含了一个命令:要去理解,要去倾听。真正让艺术发生的是面向自我、同时也面向他者的言说,是这种(自我和相互)理解与倾听的倾向。它使这些要素的排列组合成为“艺术”—这些要素并不是非要成为艺术不可,而是在某个“时间t”,经由与观者的交会而恰好成为艺术。可见,艺术情境的基本结构是人在面对物的因素时所展开的两个层面的反身性沟通,其基本的成立条件在于这样一些“人”的出现:在个体上,他们寻求自我理解、接受自我更新;在集体上,他们具有朝向互相沟通的意愿并为此做出努力。

归结起来,艺术情境最一般的结构可以简化为其他构成要素与艺术家、观众等参与者之间的互动,以及参与者群体自身的反身性关系。被置于括号中的诸种构成要素(“物”)是参与者(“人”)施行物质技术的结果、记录或痕迹,这种施行本身出于人们之间相互沟通的需要,并影响了人们后续面对自我和群体的方式。

结论

正如计算机艺术先驱者柯亨(Cohen)所言,“我们成长,是为了创造艺术;我们创造艺术,是为了成长”[1]。借助对艺术条件的揭示和情境分析,我们可以说:AIGC如果有意义,那么这种意义也来自人们作为个体的直接体验和作为群体成员的生活经验,并与他们的自我理解与更新、相互的沟通与联系关联在一起。这种关联,将原本分散的个人感知凝聚到集体的乃至“类属性”的层面,使之具有了人类学美学的意蕴。

诚然,能够“模仿”人类进行“创作”的计算机系统,将人工智能的形象从生硬的机器人转变成通情达理的艺术家,这些不仅是技术专家长期以来追求的一种愿景,同样也是在更为广泛的社会领域中普遍存在的一种机器拟人化的想象[2]。在可预期的未来,计算机生成的人工智能固然可以产生出貌似绘画的图像、类同器乐人声的声响、形如作家所写的篇章,这些产物与人类的作品将愈加难以分辨,但如果没有人的参与和观看,如果没有人赋予它们意义,如果没有那一个在与生成物的照面中得到触动的“时刻”,它们就无法成为“艺术”。

摄像术发明以来,当代绘画艺术受其影响逐步淡化了对“逼真”的追求,进而推动现代主义、立体主义等艺术运动在一定程度上改变了现代绘画艺术的面貌;摄影艺术本身则在自身技术不断发展完善的前提下,通过对绘画艺术观念的借鉴与反思,逐步形成了自己独特的艺术追求。AIGC通过将形态相似性推展到极致的方式暴露出它的极限,但这一极限起到了阻止滑坡的作用,帮助我们排除了那些将单纯感知层面上的形态相似性上升到其他层次的企图,如认定人与机器的相似,进而将人类所特有的“生活形式”等套用到人工智能上[3]。AIGC的迅速发展或将在更大范围内引起对形态相似性的历史性扬弃,使“模仿”之外的万千技术路径重新成为艺术表达的技术手段,甚至可能会倒逼学界对整个现代艺术的价值判断体系展开新一轮的反思。

本文系国家社科基金艺术学青年项目“计算机艺术历史生成问题的人类学美学研究”(项目批准号:21CA169)阶段性成果。

责任编辑:赵东川