以三叉神经痛起病的小型岩斜区脑膜瘤的手术分析(附18例报道)

董博凯 王壮壮 刘彦廷 孙 拯 田春雷

肿瘤压迫引起的三叉神经痛(trigeminal neuralgia,TN)通常对药物治疗反应不佳[1],肿瘤切除和三叉神经松解是主要治疗方法[2]。然而,对于体积小的肿瘤引起的TN的最佳治疗方法,目前仍然存在争议。据报道,对于小型岩斜区脑膜瘤(petroclival meningioma,PCM;直径<2 cm),手术切除或放射治疗的复发率非常低,病死率极低[2,3]。这两种治疗方法在肿瘤体积控制方面没有明显差异,但只有1/4~1/3的病人的TN在放疗后能够减轻[4,5]。放射治疗不能立即缓解肿瘤对神经的压迫作用,因此显微手术治疗更有效[2,6,7]。因为TN复发与肿瘤复发相关[8],所以,理论上肿瘤全切除可以避免TN复发。本文回顾性分析2015 年5 月至2021 年5 月 手术治疗的18 例以TN 为临床表现的小型PCM 的临床资料,总结手术治疗经验。

1 资料与方法

1.1 一般材料18例中,男4 例,女14 例;平均年龄53.9岁;病程2个月至8年;临床表现为面部疼痛、面瘫、头晕头痛、四肢无力等,以面部疼痛为主要表现。术前Karnofsky 功能状态(Karnofsky performance status,KPS)评分65~85 分,平均(69.44±8.73)分;术前巴罗德神经病学研究所疼痛预后(Barrow Neurological Institute,BNI)评分3 级4 例,4 分9 例,5 分5例,平均(4.00±0.71)分。

1.2 影像学检查MRI示肿瘤呈等长T1、等长T2信号,边界清晰,位于岩尖,增强后明显强化,直径<2 cm,压迫脑干或小脑。CT 存在骨质破坏7 例。18 例肿瘤均位于岩斜区,符合小型PCM的影像学表现。

1.3 手术方法4例选择乙状窦后入路;14 例选择改良颞下岩前入路[9],取一个耳前弧形切口,以颧弓根部为中心形成一个骨窗,从Labbe 静脉前方,将颞叶提起,露出小脑幕的边缘,切开小脑幕,显露肿瘤,磨除岩尖,可更好地处理肿瘤基底部。

2 结果

2.1 手术结果采用改良颞下岩前入路14例中,肿瘤切除达到Simpson 分级Ⅰ级12 例,Ⅱ级2 例;采用乙状窦后入路4例中,肿瘤切除达到Simpson分级Ⅰ级3人,Ⅲ级1例。无手术死亡病例。术后3个月内,17例(94.44%)BNI 评分降至1~2 分,1 例(5.56%)为3分。术后2 例出现面瘫(HB 分级Ⅱ级),对症治疗6个月明显改善。

2.2 随访结果术后随访6~16个月。末次随访,KPS评分[(85.11±5.66)分]明显高于术前(P<0.05),BNI评分[(1.68±1.00)分]明显低于术前(P<0.05)。改良颞下岩前入路组末次随访KPS 评分、BNI 评分均明显优于乙状窦后入路组(P<0.05;表1)。

表1 表现为三叉神经痛的岩斜区小型脑膜瘤的不同手术入路的疗效比较(分)

2.3 典型病例

病例1:56岁女性,因右侧三叉神经痛2 个月入院。卡马西平治疗效果不明显。术前MRI显示右侧岩尖肿瘤,大小约1.8 cm×1.0 cm×0.8 cm(图1A)。完善术前准备,采用右侧改良经岩骨前方入路进行手术。全切除肿瘤,完全减压和释放三叉神经(图1C~F)。术后三叉神经痛立即消失。术后12个月随访,无疼痛;复查MRI显示肿瘤全切除(图1B)。

图1 岩斜区脑膜瘤改良经岩骨前方入路手术前后MRI

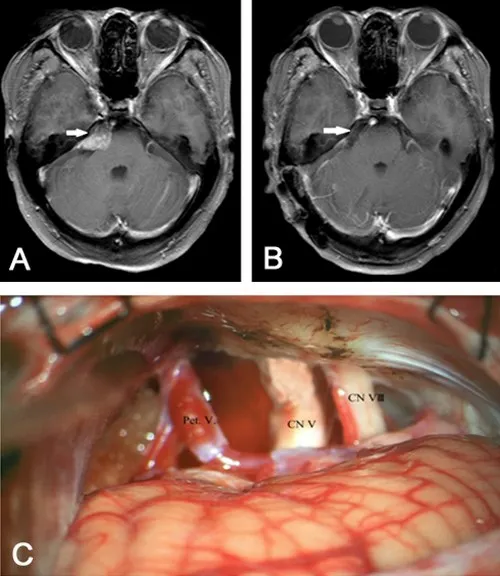

病例2:58 岁女性,因右侧三叉神经痛5 年入院。卡马西平治疗效果不明显。术前MRI显示右侧岩尖肿瘤,大小约2.0 cm×1.3 cm×1.1 cm(图2A)。完善术前准备,采用右侧乙状窦后入路进行手术。全切除肿瘤(图2C),术后疼痛立即消失。术后12个月随访,无疼痛;复查MRI示肿瘤完全切除(图2B)。

图2 岩斜区脑膜瘤乙状窦后入路手术前后MRI

3 讨论

PCM 位于岩斜区,与脑干和重要的神经血管结构密切相关,通常伴有较高的术后肿瘤残留率和致残率[9~11]。PCM的治疗方法包括显微手术、立体定向放射治疗和随访观察,其治疗方案的选择应根据肿瘤大小、生长方式、临床症状和身体状况综合考虑。对于肿瘤较小、临床症状轻微、高龄或严重器官功能障碍的病人,可选择保守治疗。Park 等[2]研究显示,相比显微手术治疗,放射治疗需要更长的时间达到三叉神经痛的显著缓解,缓解时间的延长可能导致三叉神经痛恶化或复发。Gerganov 等[6]研究发现,PCM 放射治疗还会诱发三叉神经痛综合征(术后出现的面部疼痛加重)。放射治疗后三叉神经痛的确切发病机制尚不清楚,辐射剂量似乎与发生这种并发症的风险相关。因此,主要表现为三叉神经痛的PCM,显微手术是最佳选择[12]。虽然,PCM的完全切除仍然面临挑战,但是,随着显微外科技术和重症监护技术的进步,PCM的外科治疗效果越来越好[13]。

选择合适的手术入路,以达到足够的暴露和手术空间,在不经过重要静脉和颅神经的情况下,以最短的路径切除肿瘤基底部,并且对正常脑组织几乎没有损伤,这是非常重要的[10]。PCM 的手术入路分为以下几种:前方入路(如翼点入路)、侧方入路(如颞下经小脑幕入路、前乙状窦入路、Kawase入路)、后方入路(如乙状窦后入路、乙状窦后听上入路)和联合入路[14,15]。乙状窦后入路切除PCM,可以提供一个有利的手术区域,尤其是与侧裂静脉相关的术后并发症风险高的病例[16]。本文4 例采用乙状窦后入路手术。我们认为乙状窦后入路更适合于主体位于桥小脑角的大型肿瘤,因为大型肿瘤可以自然推开周围的结构,如神经和血管,可提供更大的手术空间;而较小的肿瘤不会提供这样的便利,所以,要穿过狭窄的神经血管间隙去切除肿瘤,难度增加,损伤神经和血管的可能性明显增加。

颞下岩前入路不仅用于治疗岩尖、鞍后和中斜坡区域的病变,也可用于治疗脑桥外侧病变[17,18]。这种入路提供了较短的手术纵深和较好的视野,磨除岩尖后,岩斜区可以很好地展露出来。本文14例选择改良颞下岩前入路手术切除[17],术中可以很快到达肿瘤基底,切断肿瘤血供,只需注意保护滑车神经和三叉神经;通过磨除岩尖,不仅可以更好地处理肿瘤基底,还可以松解三叉神经主干,实现全程减压。

总之,PCM 位置较深,比邻结构复杂,手术难度较大,选择合适的手术入路,有助于提高肿瘤全切除率、实现三叉神经的完全减压,减少并发症。以三叉神经痛为主的小型PCM,显微手术是首选的治疗方法;手术入路的选择应个体化,我们认为改良颞下岩前入路是一个较好的选择。