区域自由贸易协定的异质性贸易效应研究

铁瑛 张雪

摘 要:本文探讨了区域自由贸易协定(FTA)广泛存在的异质性贸易效应。本文基于1990-2015年的深层协定数据库及UN Comtrade全球贸易数据,应用两阶段回归策略,在第一阶段估计出特定协定的贸易影响系数,识别并测度出单一协定的贸易效应,在第二阶段基于条款质量,即深度条款的差异性解释了第一阶段FTA影响系数的差异来源。实证结果表明:(1)样本中约有三分之一的FTA对贸易表现出显著的积极影响,三分之一的FTA表现出显著的负向作用,余下部分的FTA对贸易的影响并不显著,表现出鲜明的异质性,与既有文献一致;(2)基于FTA动态深化视角,深度条款覆盖广度的扩张是FTA贸易促进效应提升的重要解释力;(3)基于FTA条款覆盖的内容类型,覆盖货物贸易深度自由化、投资、服务贸易、要素流动及科研合作的FTA均显著提升了FTA的贸易影响;(4)最后基于具体的WTO+条款及WTO-X条款的细化研究表明,WTO+领域的条款覆盖显著提升了贸易创造效应,而WTO-X条款基于覆盖领域的差异表现出差异化的贸易影响。最后通过对比分析发现,以WTO-X领域相关条款带动WTO+领域的条款文本质量提升和深度贸易自由化是实现FTA效力激活的重要途径。本文不仅从条款异质性层面为研究FTA缔结的异质性影响提供了更直接的经验证据,而且对于我国下一步FTA发展战略和条款选择提供了有价值的参考依据。

关键词:区域自由贸易协定; 文本质量; 国际贸易; 异质性

一、引言

20世纪90年代以来,伴随多边进程迟滞不前,在区域经济一体化方面,国际上出现了两大引人关注的现象:第一,灵活多样的区域自由贸易协定(Regional Free Trade Agreement,FTA)的数量出现了爆发式的增长(Baier等,2014;Baier等,2019;铁瑛等,2021);第二,FTA之间在条款文本质量上存在明显的异质性分化,表现为条款领域的水平差异和同一FTA的重订更新(Horn等,2010;铁瑛等,2021),同时对国际贸易也产生了明显的异质性影响(Kohl,2014;Baier 等,2019)。( 本文所界定的条款文本质量对应于深度条款的覆盖程度,后文用FTA深度或条款深度来代表条款文本质量。)然而相关研究不仅大多数停留在FTA“同质性”假定,少有的关注FTA异质性影响的研究也未能深入至条款层面挖掘FTA异质性影响的来源,FTA对国际贸易的异质性影响仍然有待于清晰识别和系统解释。在贸易保护主义和“逆全球化”思潮涌动的背景下,中国政府积极尝试利用FTA对抗外部环境的不确定性,不仅成功加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)( 由东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个成员国共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》于2022年1月1日正式运行。RCEP生效实施后,将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量,成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区。)和积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)( CPTPP是目前全世界最创新、最开放的经济贸易规则,也是亚太地区最大的自贸区。中国申请加入被认为是中国的第二次“入世”及加入世界贸易组织(WTO)20周年最重要的纪念。),而且在2021年中央经济工作会议中指出,要“主动对标高标准国际经贸规则”,并在2022年中央经济工作会议中重申,要“坚持推进高水平对外开放”。综上,深入条款层面,尝试厘清FTA对贸易影响的异质性及可能来源不仅能够在理论上补充现有FTA研究整体架构,更能在现实中为我国FTA网络拓展和条款深化提供有价值的参考。

FTA对国际贸易的影响已经得到了学界的广泛关注,并达成了一些共识,例如早期研究所发现的经典的“贸易创造”和“贸易转移”效应等,但由于相关影响往往难以被量化,而且国际经贸网络又错综复杂,使得FTA对国际贸易究竟是促进还是抑制并未形成一般性结论。同时也有研究指出,FTA对国际贸易的影响并不限于克服贸易壁垒,倘若FTA只是通过关税减让、非关税贸易壁垒削减的渠道来影响国际贸易,就可以通过度量各国签订FTA前后贸易摩擦的变化作为FTA影响的代理变量。然而,Anderson和Yotov(2016)表明FTA对双边贸易的定量影响远远超过简单的贸易成本下降,关税减让不足以解释FTA缔结带来的贸易创造效应。

FTA对国际贸易作用机制的复杂性和影响差异性的研究最早可追溯至Tinbergen(1962),他发现FTA对贸易的影响因协议而存在不同,Baier等(2019)则基于两阶段估计框架,直接识别了单一协定的贸易效应,首次为FTA贸易效应的异质性提供了直接证据。已有文献虽然尝试对FTA贸易效应的差异性进行解释,但相关研究基于同质性FTA假定,集中关注于国家间的特征差异,将FTA贸易效应的差异完全归因于缔约国特征。( 例如Kohl(2014)观察到,FTA影响的异质性不仅和WTO成员资格有关,也和不同协定的制度质量密切联系;Bagwell和Staiger(1999、2004)发现,对市场力量或贸易条件调控能力较弱的国家在签订FTA时会做出相对较小的让步,因为当前政策制定者的抉择可能已经很接近其“政治最优”解;Baier等(2018)认为即使在控制了现有贸易摩擦的水平之后,缔结FTA带来的贸易影响对于地理上相距较远的国家来说也较弱,这可能是因为距离较远的国家对贸易政策的变化不太敏感,也可能是由于文化亲缘关系的差异进而更难在更深层次的一体化上进行协调。Kehoe和Ruhl(2013)、Kehoe等(2015)证实新产品的出口贸易会给两国间带来更广阔的广延边际,促进两国间贸易的开放往来。)而Horn等(2010)、Kohl等(2016)和铁瑛等(2021)均指出,FTA之间存在广泛的条款差异,那么条款差异所引致的文本质量差异是否可能会是FTA产生贸易效应差异的更直接因素呢?

近期的研究中就有多篇文献关注了FTA内在差异的影响,Kohl(2014)指出全球僅约四分之一的FTA是促进贸易的,超过一半的FTA对贸易基本没有影响,他指出协定质量、规则设计以及成员国参与WTO的情况更能解释这种FTA缔结影响差异。Kohl等(2016)利用一个包含296项贸易协定的数据库,区分了17个与贸易有关的政策领域并构造了这些协定是否具有法律可执行性承诺的指标,再次证实FTA的异质性对解释FTA贸易效应的差异性非常重要。虽然相关研究尚未对FTA深度作出规范并权威的定义,但他们正式将FTA的异质性引入FTA影响的分析框架。然而,相关研究均基于同质性FTA假定( 同质性FTA假定的关键特征在于对贸易协定仅仅进行简单的定性识别,即是否存在FTA的二值变量。),根据过去已签订的FTA来评估FTA缔结的事后局部平均效应,并预测未来即将签订的FTA对贸易流的影响程度(Felbermayr等,2015)。同质性假定显然无法匹配异质性贸易效应的现实,这就使得原有的测度和分析框架难以保证可信度,同时也导致其研究结论难以对现实做出有效预测。

为了应对理论假定与经验现实之间的矛盾,这就要求我们必须突破FTA的同质性假定,打开FTA的条款“黑箱”,从条款文本的差异性入手尝试识别FTA的异质性,并在此基础上解释FTA贸易效应的分化态势。已有研究已经在FTA异质性识别方面做出了较为成熟的工作,它们大多使用自由贸易协定的“深度”来衡量异质性,将已有的区域贸易协定深度条款区分为14类WTO+条款和38类WTO-X条款,用条款覆盖程度来测度“深度”(如Horn等,2010;Dür等,2014;Hofmann等,2017等)。近期异质性FTA识别的代表性研究是铁瑛等(2021),他们在已有研究的基础上从静态和动态两个角度构建了立体完整的测度体系,实证研究了区域贸易协定深化的动因与路径,并基于实证研究结果探讨了我国深度参与区域经贸合作的发展战略。已有文献为本文尝试从异质性FTA入手解释FTA贸易效应的差异化提供了坚实的指标基础。此外,韩剑等(2019)运用自然语言文本处理分析方法对数字贸易条款的异质性进行了比较分析,也对异质性FTA的识别做出了尝试。

综上,本文基于1990-2015年的深层协定数据库及UN Comtrade全球贸易数据从异质性FTA和条款文本质量差异性的角度再次探讨了FTA的异质性贸易效应。本文借鉴Baier等(2019)的识别策略,先在第一阶段估计出特定协定的贸易影响系数;然后借鉴铁瑛等(2021)的指标体系,尝试在第二阶段基于深度条款的差异性解释第一阶段FTA影响系数的差异来源。本文的研究结果表明:与既有文献的发现一致,FTA对国际贸易的影响表现出广泛且重要的差异性。基于FTA动态深化视角,深度条款广度的拓展和覆盖率的提升与FTA的贸易效应显著正相关;基于FTA条款覆盖的内容类型,覆盖货物贸易深度自由化、投资、服务贸易、要素流动及科研合作的FTA均显著提升了FTA的贸易效应;最后基于具体的WTO+条款及WTO-X条款的细化研究表明,WTO+领域的条款覆盖显著提升了贸易创造效应,而WTO-X条款基于覆盖领域的差异表现出异质性的影响。此外,本文还基于样本内现有的FTA进行广泛的横向对比,并为我国FTA的效力激活提供了政策参考,即尝试以WTO-X领域相关条款带动WTO+领域的深度贸易自由化。

Baier等(2019)和铁瑛等(2021)是和本文最为相关的两篇核心参考文献。Baier等(2019)对FTA的异质性影响进行量化,并实证检验了经典引力变量、要素禀赋差异及制度质量等因素对FTA异质性效应的解释力。他们的研究为本文提供了基准的两阶段分析框架,但本文更关注于FTA自身条款差异的影响而非国家间的差异,对于FTA异质性贸易效应的解释更为直接,这也正是Baier等(2019)文末提出的重要拓展方向之一,同时本文也在一个更大范围的样本区间内进行讨论,对于地缘政治变迁做了更多细化的工作。此外,在具体的经验研究中,本文还补充控制了全球化非均衡性的影响(Yotov等,2016),再次提升了估计的可信度。铁瑛等(2021)则为本文提供了基础的指标体系,但他们更多关注的是FTA缔结及深化的过程,全文的讨论并未涉及FTA的异质性影响。

综上,本文试图从如下两个方面做出边际贡献。首先,本文为FTA的异质性贸易效应提供了来自条款差异性的新解释。本文从异质性FTA出发,通过打开FTA条款“黑箱”来理解FTA贸易效应的异质性,从FTA深度、FTA类型及具体签订条款三个方面再次讨论了不同FTA间贸易影响的差异性。相比于基于国家间特征所进行的解释(如Baier等,2019),从条款差异性出发可以为FTA影响效应异质性给出更加明确和直接的证据,丰富了FTA异质性影响的理论解释。其次,本文从条款差异性出发的研究,由于直接涉及FTA的相关谈判内容,其研究结论相对更具有政策参考价值,这对中国在经济新常态下探索建设更高水平开放的区域经济一体化具有重要的现实意义,也为积极参与世界经贸规则新格局的构建和升级提供了理论和实证依据。

二、數据和变量

(一)数据说明

本文所用的FTA数据来源于世界贸易组织(WTO)2017年发布的“深层协定”数据库,该数据库参考Hofmann等(2017)的做法将“深层条款”分成52个领域,其中14类WTO+条款是在WTO谈判框架下延伸和拓展的领域,38类WTO-X条款是超出WTO范围的新领域。他们同时按照是否覆盖特定的深度条款和条款法律执行力进行量化编码,若该协定包含特定深度条款且具有法律执行力,本文将其视为FTA中的深度条款。本文选取了数据库中1990年至2015年生效并向WTO报备的所有区域贸易协定,涵盖亚洲、欧洲、非洲、美洲及大洋洲的大部分国家。原始基础数据库提供了协定名称、原始签署者、当前签署者及深度条款的具体覆盖情况。此外,由于无法从数据库中得知中途退出协定的原始签署者其退出年份,本文以当前还处于区域协定的原始签署者国家为研究对象。借鉴Baier等(2019)捕捉FTA异质性的方法,我们将涉及多个签订国家的区域贸易协定降维至特定国家对的FTA。如涉及阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭4个国家的南方共同市场(MERCOSUR)可以被拆分成6个不同的国家对。同时,我们发现可能存在两国同时处于多个区域贸易协定中。例如2009年开始,中国和新加坡之间不仅签订了东盟-中国的FTA,同时还有中国-新加坡的FTA。本文主要关注的是两国间自由贸易的深度,而不是简单地考虑两国间是否在某年存在FTA的关系。因此,当两个国家同时处于多个FTA时,我们选择FTA深度条款覆盖情况的并集来衡量两国间经贸合作深度。本文还参照铁瑛等(2021)的做法对协定变更、扩容以及地缘政治变动等问题进行了处理。

双边贸易额数据来自UN Comtrade数据库按年度统计的1990年至2020年期间报告国及伙伴国货物贸易的进口额和出口额加总。将数据中没有报告记录的双边贸易额视为在当年取零。本文使用的距离数据来源于CEPII数据库,该变量为按照经纬度计算的双方主要城市的球面距离,反映了不随时间变动的国家对特性。

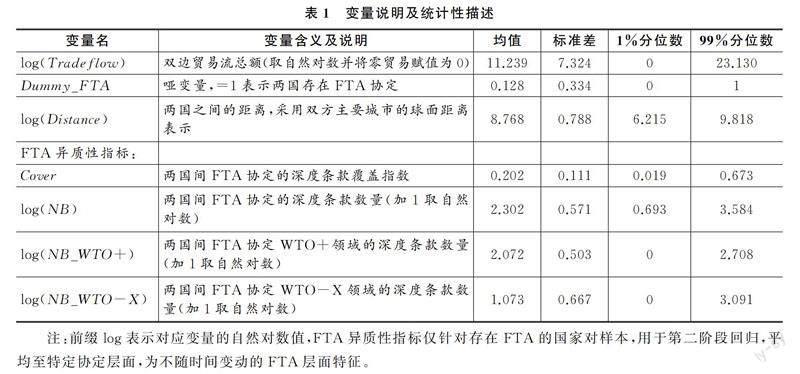

(二)变量说明

借鉴铁瑛等(2021)的研究,本文从深度条款本身出发构建衡量FTA深度的核心解释变量。其主要包括如下三个维度:首先,本文将FTA中涉及且具有法律效力的WTO+条款数(NB_WTO+)和WTO-X条款数(NB_WTO-X)相加得到FTA涵盖的深度条款数(NB);再次,以FTA所覆盖的深度条款数除以深度条款总数量后得到FTA深度覆盖指数(Cover)。出于清晰起见,本文将所涉及的主要变量及描述整理成表,其统计性描述可见表1。

此外,涉及不同具体内容的条款给贸易带来的影响存在差异,例如覆盖WTO+的TRIMs條款可能通过开放投资、改善投资环境提升两国间的双边贸易额,而覆盖WTO-X的IPR条款则强调自主知识产权的重要性,两国间更容易形成高新技术行业的合作和创新,从而促进产品及生产技术的换代升级,依靠知识流动促成两国间发生更多的贸易。为此,同样借鉴铁瑛等(2021)的做法,本文将WTO+和WTO-X条款分为七大领域,分别识别为覆盖服务贸易条款、投资性条款、货物贸易深度自由化条款、经济一体化条款、要素跨国流动条款、研发合作条款及政治性条款的FTA。

三、实证分析

(一)实证策略

本文首先在同质FTA视角下,基于两国间是否存在FTA关系,得到签订FTA对两国间双边贸易额提升的平均效应。基于已有研究,借助引力方程框架将方程设定如下:

式中:下标i、j表示国家,t表示年份。被解释变量为双边贸易额(Tradeflow)。解释变量Dummy_FTA为哑变量,当两国间存在FTA关系时取1,那么α即表示FTA签订对双边贸易额的平均处理效应。借鉴Yotov 等(2016)的做法,本文进一步控制了两国间距离(Distance)与时间固定效应的交乘,以控制全球化的非均衡性。(传统的引力方程框架认为距离等不随时间变动的贸易成本具有非时变性,因此只需要控制个体固定即可捕捉相关影响。但近期的研究表明,伴随运输和通讯技术的进步,上述贸易成本的影响在不同年份间也会存在差异(Anderson等,2018)。)θ表示固定效应,本文通过i-j联合固定效应(θij)可以控制诸如两国历史仇恨、根深蒂固的隔阂或联系等不可观察的固有差异;通过i-t联合固定效应(θit)和j-t联合固定效应(θjt)则可以控制单一国家的所有特征,例如GDP、国家政策及法规变化以及不可观测的冲击等,通过严格控制所有的二维联合固定效应可以有效克服“多边阻力”问题。由于国家对之间的贸易数据存在大量零值,且存在很强的异方差问题,本文选择使用伪泊松极大似然估计(PPML)的方法来进行回归,并将标准误进行国家对层面聚类修正。(这意味着本文隐性地假定误差项的方差与因变量的条件均值成正比。Silva 和 Tenreyro(2006,2011)的研究证明即使这一假设不满足时,PPML产生的结果依旧是稳健的和一致的。)

进一步,本文借鉴Baier等(2019)的两阶段估计策略来识别FTA贸易效应的异质性及其条款层面的解释。第一阶段的回归方程如下:

式中,Dummy(FTAijt=k)为哑变量,当i国和j国签有k协定时取1,因此,本文关注的核心系数βk代表特定为k的FTA签订对双边贸易额的影响,那么一系列的βk就可以被认为是样本内所有FTA对双边贸易额的特异化影响。其他与同质FTA效应估计部分的设定一致,不再赘述。

在第一阶段估计结果的基础上,第二阶段进一步进行如下估计,

式中,被解释变量βk为第一阶段估计所得到的参数值,即编号为k的FTA签订对缔约国之间贸易的影响。X为一系列FTA异质性指标所构成的向量:首先,依次将4个衡量FTA整体深度的指标加入回归;其次,分别加入反映FTA类型的哑变量检验对影响差异的解释力度;最后,依次将14类WTO+领域的深度条款和38类WTO-X领域的深度条款当作自变量,检验具体深度条款对国际贸易的影响力。因此,参数向量γ反映了特定的FTA特征对FTA贸易效应的影响,从而解释FTA异质性贸易效应的由来。

鉴于第一阶段估计可能存在不可观测的误差,因此讨论第一阶段误差如何影响第二阶段估计参数的准确性非常重要。Lewis和Linzer(2005)研究了不同方法对“第二阶段”因变量加权的结果,他们发现只要对异方差稳健标准误差进行校正,用最小二乘估计(OLS)来估计第二阶段将使我们能够获得该阶段标准误差和置信区间的一致估计。( Lewis和Linzer(2005)还证明,处理第一阶段误差的其他常用加权方法实际上在效率方面表现得更差,在绝大多数情况下,具有异方差稳健标准误差的OLS“可能是最佳方法”。)基于此,所有的第二阶段回归都采用OLS估计,并报告异方差稳健标准误。

(二)第一阶段估计结果:平均处理效应与异质性效应识别

基准估计结果如图1和表2所示,本文将βk的估计值按照符号和显著性进行分组,并升序排列,做成图形,即图1。表2则提供了异质性视角下不同FTA对贸易影响估计值的描述性统计。在图1中,我们可以清晰地看到,βk的估计值由显著为负到显著为正均匀分布在平均效应(即图中约y轴为-0.0286的横线)( 限于篇幅,完整估计结果备索。)附近,表现出显著的差异性,与Baier等(2019)的发现基本一致。表2为这一差异性提供了更加直观的证据,在样本所涉及的184个FTA中,33.2%(61/184)的FTA对国际贸易起到积极显著的影响,32.1%(59/184)的FTA对双边贸易额起到消极显著的影响。另外,34.8%(64/184)的FTA在5%显著性水平上对贸易没有显著影响。( 这其中有很少一部分协定后续重新签订,样本中相当于过渡性协定或双方妥协后的暂时性协定。)虽然表2中参数值的简单平均与同质性FTA所估计出的平均效应非常接近,但如果进一步考虑FTA的影响力,即如果使用加权平均方法,则原本微弱的负效应转变为积极效应。( 如果本文使用OLS回归估计,则得到特定协定层面的系数多为负向显著,对贸易额表现出正向影响的协定个数会明显减少,与Baier等(2019)所发现的情况相似。限于篇幅,完整估计结果备索。)

根据上述回归结果不难看出,对于区域贸易协定而言,并非所有签订的FTA都会提升双边贸易额,同时也并非所有国家的贸易都能受惠于FTA签订。对比表现良好的FTA和相对影响较弱的FTA涉及的签署国家,可以发现,一部分国家可以从FTA的签订中获得相对更大的贸易创造,北美国家、北欧国家、日本、韩国、中国、新西兰、澳大利亚、新加坡以及东南亚等太平洋沿岸国家受FTA缔结的贸易促进影响强烈。也有一部分国家在FTA关系中会因贸易量的减少而遭受损失,这些FTA的成员国主要集中在中亚的格鲁吉亚、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其等国,和拉丁美洲的巴西、墨西哥、秘鲁,中美洲的哥斯达黎加、巴拿马等国,以及东欧的乌克兰、摩尔多瓦、波黑等国。此外,欧洲与南美洲小国间,中国与南美洲国家,印度与南亚中亚等国间,以及地中海沿岸土耳其、摩洛哥、以色列等国,受FTA缔结的贸易影响并不显著。这些国家的分布特征和FTA的签署国网络特征与Baier等(2018)发现的距离因素、Kohl和Trojanowska(2015)所指出的一体化程度问题、Bagwell和Staiger(1999、2004)指出的贸易条件问题以及曲越等(2018)提出的国家发展水平差异等FTA的异质性贸易效应解释保持了内涵一致。此外,有62.5%的FTA表现出与平均处理效应存在显著差异,证实了自由贸易协定签订后对贸易影响的强烈异质性。

(三)第二阶段估计结果:异质性效应的来源

在第一阶段回归中,本文识别并量化了每个FTA签订后对成员国之间的特异化影响,通过第二阶段估计,本文将尝试从FTA签订的条款本身出发,按照“整体的深度条款覆盖——具体的条款应用领域——单一条款”等,由粗略到精细来逐步刻画并解释上述差异化效应。

首先,本文基于FTA的整体深度尝试解释FTA对贸易额影响的差异,结果如表3所示。结果显示,FTA的深度与FTA的贸易效应显著正相关,FTA的深度条款覆盖指数是解释协定彼此间差异不可忽视的重要因素,为下文我们对各类条款的具体分析提供了直接证明。列(2)和列(3)分别对应WTO+领域深度条款数量和WTO-X领域深度条款数量,列(4)中的解释变量为FTA协定包含的深度条款数量,相当于前两列综合下来的结果。从中可以看到,WTO+条款对国际贸易的提升作用比WTO-X条款更强烈,一般WTO+往往包含更深层次的贸易自由化,而WTO-X所覆盖的条款更为复杂,甚至有一些条款和经济与贸易都没有直接的关系。考虑到WTO-X条款深入“边境后”,可能会和主要关注深度贸易自由化的WTO+条款存在相互影响,本文进一步分析了WTO-X条款和WTO+条款的交互效应,具体结果如列(5)所示。从中可以看到,交互項系数显著为正,验证了WTO-X领域相关条款与WTO+领域的条款在提升贸易自由化和有效激活FTA效力上的效果是相辅相成的。上述分析也说明,单纯基于深度仍然不足以解开FTA贸易效应异质之“谜”,有必要进一步对条款进行拆分。

接下来,本文基于WTO+与WTO-X条款的内容,进一步将FTA划分成七种不同的类型,依次检验每种类型的FTA是否会对国际贸易产生不同的影响效果,回归结果如表4所示。可以看到,除了涵盖深层次贸易自由化的FTA(Trade),相对于其他FTA,涵盖服务贸易(Service)、投资(Investment)、要素跨国流动(Factor)以及研发合作(Research)深层自由化条款的FTA,也可以对双边贸易额产生显著更强的正向影响。横向对比后可以发现,对产品上游生产更有益的投资自由化条款和要素流动自由化条款,可以给成员国之间带来更强烈的贸易创造。覆盖国家政治一致性的深度条款对国际贸易的促进作用与其他FTA并无显著差别,这也符合我们的预期,政治性条款不会直接作用于经贸领域,且政治性条款往往是附加型条款或者其动机并非纯经济性的。( 例如以美国为代表的“结友筑盟”策略。)值得关注的是,国家间签订的若是覆盖经济深度一体化的FTA,其贸易促进效应相对会更弱。之所以会出现这样的现象,分析具体签订条款后发现主要是因为涉及了WTO框架中比较敏感的农业领域,区域贸易协定内的各国在农业领域做出的巨大让步与妥协,势必会影响到其他产业上的深度沟通合作;同时,竞争政策要求缔约国建立或维持一个独立的竞争管理机构并建立统一竞争法,对反竞争的商业行为进行严格禁止。这在很大程度上会限制大型跨国企业OFDI的投入,竞争管理相当于提高了进入东道国市场的成本,影响企业利润最大化的决策。

最后,我们进一步从WTO+领域和WTO-X领域的条款展开,细化讨论每类深度条款对国际贸易影响的具体方向和强弱程度。不同FTA涉及条款的情况差异巨大,这也许能够帮助我们更好地理解FTA的贸易异质性效应,具体估计结果如图2和图3所示。图2针对WTO+领域条款,图3针对WTO-X领域条款。

由于WTO+条款覆盖现有的WTO规则、海关程序、反倾销、反补贴、TRIMs、TRIPs及服务贸易等领域,其直接目的是尽可能消除贸易壁垒以达到更高自由的市场开放,双方缔结的FTA覆盖越多的WTO+领域条款对货物贸易提升会产生显著促进作用。涉及政府采购领域的条款对FTA积极影响的强度略有下降,主要是因为这些领域的规则难以界定清晰、实施较繁琐,稀释了一部分对国际贸易的促进作用。此外,农产品和工业品的关税及非关税壁垒的消除,并没有引起国家间的贸易额显著变化。农业品的进出口一般会受到国家政府的严格管控,出于国家安全战略及国家利益的需要,边境上对农产品的自由化贸易措施并不会完全延伸到国内的农业政策大幅度变动。为了保护和扶持本土企业,保证国内工业化水平,工业品进出口的变动幅度也受到了一定限制。

图3涵盖了WTO-X领域的35条类款,需要说明的是,样本中只有极个别的FTA涉及洗钱(Money Laundering)、核安全(Nuclear Safety)及政治立场(Political Dialogue)领域,且货物贸易额的变动对政治性条款也不敏感,我们在回归中并未对这三类条款进行探讨。结果显示,13类条款会有显著更强的积极影响,分别为IPR、投资、资本流动、消费者保护、民事保护、创新政策、文化合作、健康、公共行政、区域合作、研究与技术、签证与政治庇护及反恐领域。另有5类条款会有显著更弱的积极影响,包括人权、非法移民、非法药物、竞争政策及统计数据领域。余下17类领域在5%的显著性水平下无差异。当今世界签订FTA的目的早已不局限于贸易壁垒等传统领域,而是广泛深入到政治、文化、创新、要素流动、服务及研发等多个新兴领域,这些WTO-X条款的涵盖使得签订FTA将带来国家间更大程度的贸易创造。需要说明的是,原有样本中涉及人权、非法移民和非法药物领域的FTA比较少,不具有普遍性。这3类条款通过有执行力的法律对缔约国实施严格的监督与制约,同时也是容易挑起贸易争端的切入点。此外,对统计数据领域实施详细规则要求,双方海关统计司在货物贸易数据的对接和核对上按照同一流程操作,但这也增加了国家间进行贸易的无形成本,该负向效应抵消了数据统计一致性带来的正向效应,从而使缔约国家间的贸易额有明显的下降趋势。税收领域的条款需要协助进行财政体制改革,在本文的样本中只有2个FTA涉及,很可能会出现异常值。最后,竞争政策需要签订者设立或维持独立的竞争管理机构,依据竞争法去调查和制裁反竞争行为,明确界定反竞争行为。这需要缔约国政府投入财力和精力来完善国内的公平竞争环境,大型跨国公司集团的进出口业务拓展会在法律上受到管控。随后的稳健性分析也说明这种对贸易的抑制现象长期存在,而不是一个短暂的过渡过程。

综上,第二阶段的三层次估计结果揭示,FTA深度方面的差异性不但可以为FTA贸易异质性提供有效解释,而且在总体深度背后,具体条款的差异构成了FTA影响差异的重要原因。

四、敏感性分析

(一)样本调整:FTA偶发性和全球化的非均衡性问题

本文首先将回归样本中的协定调整为与Baier等(2019)一致,其中,签订FTA的国家在本文的研究样本中没有经历过地缘政治变动,内部政治环境稳定,且GDP体量比较大,地理上主要集中在欧洲和北美洲的发达国家、东南亚新兴经济体、中东地区与南美洲少数几个经济水平排名前列的国家。而世界上还存在其他大量长期不积极介入国际经贸合作的国家,这不仅使得FTA变成了一个偶然事件(Baier等,2014),而且所产生的非均衡全球化还会稀释FTA签订概率,从而可能导致高估了FTA的贸易效应。为此,本文挑选出了53个存在FTA关系的国家,并将世界其他国家视为不存在FTA关系的整体(Rest of the World,RoW),再次进行两阶段的估计。( 考虑到文章的简洁性和逻辑的连贯性,敏感性分析部分均不再汇报第一阶段估计结果,仅重点对第二阶段估计进行对比。)表5是用FTA深度水平的差异对异质性贸易影响的回归结果,与基准结果基本一致。本文敏感性分析部分均提供了细化条款的估计结果和具体分析,限于篇幅,不再列出,备索。

其次,进一步将样本选择缩小到与Baier等(2019)相同的70个国家,没有签过FTA协定的国家只有17个,除了少数几个经济体量小但相对经济发展水平较高的国家,剩下的都是极不发达国家。由于与前者考虑的FTA相同,这部分结果与上一步基本保持不变,因此本文将研究范围拓展至全球189个经济体的结果具有可信度。

(二)预期与时滞

Baier和Bergstrand(2007)、Anderson和Yotov(2016)都提出,FTA对国际贸易的影响是随着时间而“渐进式”的。而每个协定在签订前往往会经过一个较长时间的谈判,微观主体可能在谈判期建立预期,并改变自己的行为。为了检验上述问题的潜在影响,本文在第一阶段回归中将每个协定的哑变量进行五阶滞后,第二阶段结果如表7所示。对比基准结果,我们发现FTA深度指标的强度是原来的1.2倍,與Baier等(2014、2019)一致,FTA促进国际贸易的滞后效应比签订时的初始效应更大。

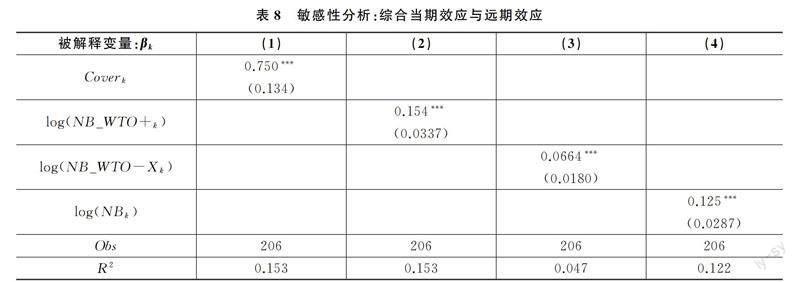

(三)综合当期效应与远期效应

依照FTA相关领域中主流文献的设定,本文在第一阶段回归中同时纳入FTA的当期哑变量及五期滞后项,将FTA签订当期与远期效应的影响相加,作为FTA的特异化贸易效应。第二阶段估计结果如表8所示,和基准结果保持一致,FTA的深度条款覆盖率的解释力度进一步加强, WTO-X领域中也有更多条款表现出了贸易促进效应。

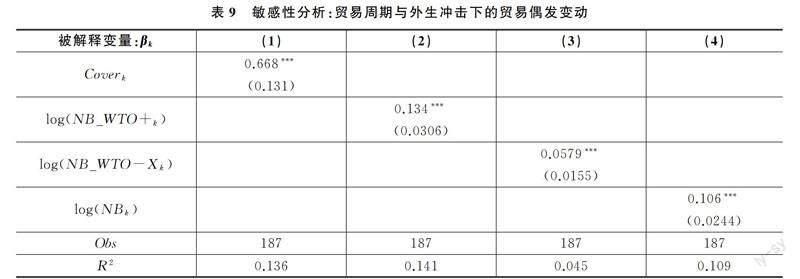

(四)贸易周期与外生冲击下的贸易偶发变动

本文参考既有文献的做法,对时间维度进行折叠,按每五年为一个波次(Wave),取双边贸易额的均值,并以此作为第一阶段的因变量,获取不同FTA的签订对两国间平均的贸易额影响,第二阶段的回归结果如表9所示,与基准结果基本一致,这说明贸易周期和外生冲击的影响在较长时间序列里并不重要,偶发的异常贸易变动不会影响到整体效应的评估,即使不将贸易额取均值也不会造成大的偏误。

五、进一步讨论:区域自由贸易协定的“第三方效应”

FTA缔结的国家间会对非缔约国产生歧视,并促使第三方有意愿加入FTA,即FTA签订的“第三方效应”( Baldwin(1995、1997)称之为“区域化的多米诺理论”,Baier 等(2014)将“第三方效应”划分为“自主FTA效应”(Own-FTA Effect)和“交叉FTA效应”(Cross-FTA Effect)。),同时FTA的签订也会对其他国家的贸易产生第三方效应。为了控制第三方效应对国际贸易的影响,借鉴铁瑛等(2021),以两国“自主FTA效应之和”(M_(Deep)FTA)衡量两国整体的第三方效应影响强度,以二者之差(D_(Deep)FTA)衡量两国第三方效应影响的差异,并进行控制。( 其中,“自主FTA效应”的测度与Baier等(2014)一致。)

本文分别基于一般化FTA角度下构建国家的自主FTA效应和深度FTA角度下构建每个国家对应的自主深度FTA效应,探索第三方效应对FTA缔结动因及缔结影响的表现。结果发现,无论考虑签订的是一般化FTA还是深度FTA,FTA缔结对双边货物贸易额的影响基本相同。且控制两国自主FTA效应之和与差异后,基准结果的定性表现保持稳定。此外,本文发现第三方效应对FTA缔结动因和FTA缔结影响有着同等重要的定性影响。两国自主效应之和反映了两国签订的条款更广泛,可以提升两国的双边贸易额;两国自主效应之差反映了双方差距较大,自然对贸易会有稍弱的降低作用。限于篇幅,具体结果不再列出,备索。

进一步,本文在第一阶段控制“第三方效应”,即两国自主FTA效应之和与两国自主FTA效应之差,再次获取了FTA的特异化贸易效应,并以此为因变量进行相同的第二阶段分析。具体结果如表10所示,回归结果显示,考虑FTA缔结带来的第三方效应影响后,衡量FTA深度指标的解释变量系数比基准结果略微有所下降。这与第一阶段的回归结果相吻合,即第三方效应确实可以解释国家对之间双边贸易额变化的次要部分。需要说明的是,WTO-X领域相比WTO+领域解释力度下降幅度更大,第三方效应对贸易效应的影响渠道更多的是通过贸易双方缔结FTA所涵盖的WTO-X领域条款差异及整体范围。

表11展示了加入第三方效应后,FTA所属类型对异质性贸易影响的解释力,我们发现除了列(4)经济一体化类型的FTA带来的贸易弹性负向作用稍有加强之外,其他几种类型都和基准结果保持相同的显著积极作用。由于第一阶段回归中控制了两国间自主FTA效应和交叉FTA效应,各待估参数是基准结果的0.75~0.9倍。结合与经济一体化内容相关的WTO-X条款,我们发现负向作用主要源于竞争政策与经济政策对话,缔约国之间要求严格的竞争市场管制环境,通过第三方效应会影响其他尚未加入FTA的国家。FTA之外的国家会得到一个由于FTA缔约国反竞争管制强约束的信号,倾向于寻找管制约束较松的潜在贸易伙伴替代,因此FTA缔结带来的贸易影响对经济一体化类型FTA更敏感,弹性也更大。

最后,我们还基于深度FTA重新测度并构造“第三方效应”,这样可以更精准地度量FTA缔结及其深度对贸易产生的转移效应与创造效应。结果基本保持一致,出于简洁性,相关内容不再具体列出,备索。

六、中国FTA网络现状与激活策略

本文在本部分聚焦于中国的FTA表现,基于上文的估计策略,本文可获取样本区间内中国现有FTA的贸易效应,并发现中国与其他国家缔约的FTA对贸易的影响表现出强烈的异质性,如表12所示。现有样本内一半以上的FTA均未对国家间双边贸易额带来显著的促进作用,而贸易促进效应显著为正的FTA在影响绝对量上也与前部FTA有明显差距。因此,我国的现有FTA网络不仅存在文献指出的节点不足,急需扩张的问题(铁瑛等,2021),而且还普遍存在活力不足、效力不高等问题,这对于我国深度参与经贸规则升级和重塑的基本战略无疑是不利的。此外,中国现有FTA并未因缔约方的经济发展水平而表现出显著的差异化,即无论中国与发达国家的缔约抑或是其他发展中国家的缔约均没有明显促进双边贸易发展,这表明我国FTA效力不足的问题不能被缔约国的异质性所解释,意味着至少对于中国现实,已有研究的框架不具有压倒性的解释力,这也再次为本文尝试从条款覆盖的角度进行解释提供了必要条件。

进一步,比对中国样本内FTA条款的分布情况,我们尝试细化深度FTA条款以探索中国当前构建FTA贸易网络的水平和位置。如表13所示,中国现有的FTA目前还是以涵盖WTO+条款为主,且整体覆盖率不高,尚处于较浅层次的水平。而WTO+条款主要针对于贸易的深度自由化,WTO-X条款则有大量的“边境后”深度条款,这意味着我国现有的FTA发展策略侧重于“纯”贸易角度,而相对忽视了贸易“后”的领域。通过对已签订的FTA横向对比,同时结合本文实证研究的发现,虽然在相同深度条款数量的不同FTA之间,我们发现WTO+条款数量更多的协定会发挥更大的贸易创造效应,但FTA带来的贸易效应并不是绝对和WTO+深度条款总数相关,而相对贸易效应较大的FTA无一例外都包含了更多的WTO-X条款,这意味着我国的FTA构建与谈判中可能更需要WTO-X条款与WTO+条款之间的组合。而推进现有FTA向WTO-X领域扩展就可能会成为我国激活现有FTA的重要策略。

最后,为了验证本文提出的FTA激活策略,同时探索我国未来在世界区域经贸合作中发展和升级的方向,本文再次将中国的情况与FTA贸易效应的前部FTA进行了对比,具体结果如表14所示。对比贸易效应排名前五的FTA,我们发现,中国当前FTA的深度条款平均覆盖水平以及WTO+条款覆盖数量虽然略低,但差距并不是非常大,甚至与最低值基本持平,而主要差距均体现在WTO-X条款领域,几乎只能达到最低值的一半,与最高值的差距甚至有10倍。这也再次表明,虽然FTA带来的贸易促进效应看上去更多通过WTO+条款的覆盖直接体现,但WTO-X领域的条款覆盖却可能对WTO+领域所发挥的作用产生决定性影响。如果我们关注具体的条款领域,可以看到,相关WTO-X条款中,知识产权保护和投资相关条款有重要的作用,我国未涉及到两大“边境后”条款的FTA均未能发挥应有的贸易创造效应。限于篇幅,更为详细的条款分布现状与领域对比说明备索。

综上,我国现有FTA的深度与世界领先水平间存在较大的差距,在国际经贸合作领域仍处在起步与加速发展阶段。我国一方面在新型FTA谈判中需要更加重视WTO-X,即“边境后”领域的深度合作,避免仅专注于WTO+领域,发挥WTO-X与WTO+领域的联动;另一方面,已有FTA具备更新升级的巨大空间,尤其需要提升适配的WTO-X条款覆盖,进一步释放WTO+领域深度贸易自由化条款的贸易创造效应。此外,对我国正在谈判和未来可能谈判的FTA,我国须基于特定的国情和国家利益需求,形成相对稳定的FTA深度条款领域覆盖特征,在当前中国经贸合作的基础上向更新的领域拓展和延伸,总结出适合推广的“中国文本”,提升我国的高标准FTA网络构建水平和国际经贸合作参与度。

七、结论与启示

本文基于条款文本质量差异性識别了FTA异质性,并以此出发解释了FTA对国际贸易的异质性影响。本文主要在引力方程的基础上,运用两阶段分析框架,首先通过附加严格高维固定效应,在第一阶段识别出不同FTA的异质性贸易效应;其次按照“整体的深度条款覆盖——具体的条款应用领域——单一条款”的思路,在第二阶段探讨异质性贸易效应的来源。研究结论显示,FTA对双边贸易的影响具有显著的异质性,在样本所涉及的184个FTA中,33.2%(61/184)的FTA对国际贸易起到积极显著的影响,32.1%(59/184)的FTA对双边贸易额起到消极显著的影响。另外34.8%(64/184)的FTA在5%显著性水平上对贸易没有明显影响;FTA的深度条款领域横向深化与FTA的贸易促进效应显著正相关,货物贸易深度自由化、投资型、服务贸易型、要素流动型及科研合作型FTA显著提升了FTA贸易影响作用;几乎所有的WTO+领域对贸易创造表现出显著影响,而WTO-X领域由于涵盖的范围广泛表现出差异性的贸易影响。条款文本质量的异质性是FTA对双边贸易异质性影响的关键来源,以WTO-X领域相关条款带动WTO+领域的条款文本质量提升和深度贸易自由化是实现FTA效力激活的重要途径,该研究结论为我国新时期的国际经贸合作发展战略提供了具有针对性的政策性思考。

首先,当今世界国际经贸规则正处于探索和重构阶段,在多边陷入停滞,贸易摩擦不断发生和升级的过程中“稳外贸、稳出口”更是我国当前面临的重要挑战。本文的发现从区域经贸合作的角度提出了一个可行的解决方案和思路,即一方面推进FTA网络的全面铺开,我国成功加入RCEP,整合与东盟和新西兰的现有FTA就是一个成功的尝试,其影响也得到了现有研究的肯定(张洁等,2022),同时我国也已积极申请加入CPTPP。此外,“一带一路”倡议在2023年即将迎来10周年,我国与“一带一路”沿线国家间的经贸合作将大大加强,我国政府可以考虑尝试优先与部分国家升级到更正式的区域经贸协定。另一方面,我国更需要关注现有FTA网络的整合和升级,尤其在深度条款领域方面,尝试推进从WTO+向WTO-X的拓展,激活现有的FTA网络。( 铁瑛等(2021)发现,我国参与的大部分FTA在WTO+,即深度贸易自由化方面有所涉及,但对于覆盖更多“边境后”措施的WTO-X领域却相对不足。)

其次,我國已签订的FTA普遍效力不高,结合已有研究所发现的基本结论,即我国FTA普遍深层条款覆盖率较低,深度较浅(铁瑛等,2021)。本文的研究不仅可以为此现象提供直接的解释,而且也可为后续的FTA谈判提供了具有针对性的建议,即可以通过与已签订FTA的国家之间涵盖更广泛的条款进行横向深化,尤其可以注重在服务贸易、投资、要素流动及科研合作领域的相关条款实现突破。

最后,本文在条款层面的研究结论可以为我国尝试构造稳定的“中国文本”提供参考。扩张FTA网络的关键是实现通过第三方效应感染更多的国家与我国签订FTA的意愿,其中一个稳定的协定文本可以大大降低谈判的交易成本和试错成本。当前在国际经贸合作领域较为超前的美国和欧盟都已经拥有了带有鲜明国家特征的“美国文本”和“欧盟文本”。综上,基于FTA异质性影响的条款来源,寻找最大贸易创造的最优路径,是我国当前借助区域经贸合作助力“稳外贸”的可行方案。充分利用好区域贸易协定带来的贸易提升,能让我国在全球疫情冲击后动荡的经济环境中稳住出口,进一步建立和发展适合中国且具有可推广性的国际经贸规则体系。

参考文献:

[1]韩剑、蔡继伟、许亚云,2019:《数字贸易谈判与规则竞争——基于区域贸易协定文本量化的研究》,《中国工业经济》第11期。

[2]曲越、秦晓钰、黄海刚、夏友富,2018:《基于效应异质性的中国FTA国别选择研究》,《国际贸易问题》第10期。

[3]铁瑛、黄建忠、徐美娜,2021:《第三方效应、区域贸易协定深化与中国策略:基于协定条款异质性的量化研究》,《经济研究》第1期。

[4]张洁、秦川乂、毛海涛,2022:《RCEP、全球价值链与异质性消费者贸易利益》,《经济研究》第3期。

[5]Anderson, J., Borchert, I., Mattoo, A. and Yotov, Y., 2018, Dark Costs, Missing Data: Shedding Some Light on Services Trade, European Economic Review, 105: 193-214.

[6]Anderson, J. and Yotov, Y., 2016, Terms of Tade and Global Efficiency Effects of Free Trade Agreements, 1990-2002, Journal of International Economics, 99: 279-298.

[7]Bagwell, K. and Staiger, R., 1999, An Economic Theory of GATT, American Economic Review, 89(1): 215-248.

[8]Bagwell, K. and Staiger, R., 2004, Multilateral Trade Negotiations, Bilateral Opportunism and the Rules of GATT/WTO, Journal of International Economics, 67 (1): 268-294.

[9]Baier, S. and Bergstrand, J., 2004, Economic Determinants of Free Trade Agreements, Journal of International Economics, 64(1): 29-63.

[10] Baier, S. and Bergstrand, J., 2007, Do Free Trade Agreements Actually Increase Members International Trade? Journal of International Economics, 71(1): 72-95.

[11] Baier, S., Bergstrand, J. and Mariuto, R., 2014, Economic Determinants of Free Trade Agreements Revisited: Distinguishing Sources of Interdependence, Review of International Economics, 22(1): 31-58.

[12] Baier, S., Bergstrand, J. and Clance, M., 2018, Heterogeneous Effects of Economic Integration Agreements, Journal of Development Economics, 135: 587-608.

[13] Baier, S., Yotov, Y. and Zylkin, T., 2019, On the Widely Differing Effects of Free Trade Agreements: Lessons from Twenty Years Trade Intergration, Journal of International Economics, 116: 206-226.

[14] Baldwin, R., 1995, A Domino Theory of Rationalism, Expanding Membership of the European Union, Cambridge: Cambridge University Press.

[15] Baldwin, R., 1997, The Causes of Regionalism, World Economy, 20(7): 865-888.

[16] Dür, A., Baccini, L. and Elsig, M., 2014, The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Dataset, Review of International Organizations, 9(3): 353-375.

[17] Felbermayr, G., Heid, B., Larch, M. and Yalcin, E., 2015, Macroeconomic Potentials of Transatlantic Free Trade: A High Resolution Perspective for Europe and the World, Economic Policy, 30(83): 491-537.

[18] Hofmann, C., Osnago, A. and Ruta, M., 2017, Horizontal Depth: A New Database on the Content of Preferential Trade Agreements, The World Bank.

[19] Horn, H., Mavroidis, P. and Sapir, A., 2010, Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements, World Economy, 33(11): 1565-1588.

[20] Kehoe, T. and Ruhl, K., 2013, How Important is the New Goods Margin in International Trade? Journal of Political Economy, 121(2):358-392.

[21] Kehoe, T., Rossbach, J. and Ruhl, K., 2015, Using the New Products Margin to Predict the Industry-level Impact of Trade Reform, Journal of International Economics, 96(2):289-297.

[22] Kohl, T., 2014, Do we Really Know that Trade Agreements Increase Trade? Review of World Economics, 150(3): 443-469.

[23] Kohl, T. and Trojanowska, S., 2015, Heterogeneous Trade Agreements, WTO Membership and International Trade: An Analysis Using Matching Econometrics, Applied Economics, 47(33): 3499-3509.

[24] Kohl, T., Brakman, S. and Garretsen, H., 2016, Do Trade Agreements Stimulate International Trade Differently? Evidence from 296 Trade Agreements, World Economy, 39(1): 97-131.

[25] Lewis, J. and Linzer, D., 2005, Estimating Regression Models in Which the Dependent Variable is Based on Estimates, Political Analysis, 13(4): 345-364.

[26] Silva, J. and Tenreyro, S., 2006, The Log of Gravity, Review of Economics and Statistics, 88(4): 641-658.

[27] Silva, J. and Tenreyro, S., 2011, Further Simulation Evidence on the Performance of the Poisson Pseudo-maximum Likelihood Estimator, Economics Letters, 112(2): 220-222.

[28] Tinbergen, J., 1962, Shaping the World Economy: An Analysis of World Trade Flows, New York:Twentieth Century Fund.

[29] Yotov, Y., Piermartini, R., Monteiro, J. and Larch, M., 2016, An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model, World Trade Organization Geneva, Switzerland.

Research on Heterogeneous Trade Effects of Regional Free Trade Agreements—Interpretation from the Text Quality of the Provisions

Tie Ying1 and Zhang Xue2

(1.Institute of International Business, Shanghai University of International Business and Economics;

2.School of International Business, Shanghai University of International Business and Economics)

Abstract:Based on the deep agreement database and UN Comtrade global trade data from 1990 to 2015, this paper discusses the heterogeneous trade effects widely existing in regional free trade agreements (FTA). The empirical part applies the two-stage regression strategy to estimate the trade impact coefficient of a specific agreement in the first stage, identify and measure the trade effect of a single agreement. In the second stage, based on the quality of the provisions, that is, the differences in the depth of the provisions, the sources of the differences in the FTA impact coefficient in the first stage are explained. The empirical results show that: (1) About one third of the FTA in the sample has a significant positive impact on trade, one third of the FTA has a significant negative impact on trade, and the rest of the FTA has no significant impact on trade, showing a distinct heterogeneity, consistent with the existing literature; (2) Based on the perspective of dynamic deepening of FTA, the expansion of the coverage of depth clauses is an important explanation for the improvement of FTAs trade promotion effect; (3) Based on the content types covered by the FTA clauses, the FTA covering the deep liberalization of trade in goods, investment, trade in services, factor flow and scientific research cooperation has significantly improved the trade impact of the FTA; (4) Finally, based on the specific WTO+ provisions and WTO-X provisions, the coverage of the WTO+ provisions has significantly improved the trade creation effect, while the differences in the coverage areas of the WTO-X provisions show the differential trade impact. Finally, through comparative analysis, the conclusion of the study shows that the improvement of the quality of the WTO+ provisions and the deep trade liberalization driven by the relevant provisions in the WTO-X field is an important way to activate the effectiveness of the FTA. This paper not only provides more direct empirical evidence for the study of the impact of the heterogeneity of FTA conclusion from the perspective of the heterogeneity of provisions, but also provides valuable reference basis for Chinas next FTA development strategy and provisions selection.

Key Words:regional free trade agreement; text quality; international trade; heterogeneity

責任编辑 邓 悦

铁瑛,上海对外经贸大学国际经贸研究所,电子邮箱:tieyingx@foxmail.com;张雪,上海对外经贸大学国际经贸学院,电子邮箱:zhangxue736@163.com。本文是国家社会科学基金重大项目“构建面向全球的高标准自由贸易区网络研究”(22ZDA062)的阶段性成果,同时受到上海市“曙光计划”(20SG53)的资助。感谢匿名审稿人对本文提出的宝贵意见,文责自负。