《北山酒经》制曲工艺的科学性与进步性

曹福臣,贺天平

(山西大学科学技术史研究所,山西太原 030006)

“曲定酒香”,酒曲由毛霉菌、曲霉菌、乳酸菌等众多有益菌种和培养基组成,是酿酒原料发酵与糖化的动力源头,是决定酒体品质的关键因素。我国以曲酿酒的历史长达数千年,研究中国古代制曲工艺的变迁与发展,《北山酒经》是绕不开的丰碑,作为我国较早详细论述制曲酿酒的专著,很长一段时间内,《北山酒经》都被视为制曲圭臬。《北山酒经》是我国古代黄酒酒曲制备的扛鼎之作,对现代绍兴黄酒酒曲的制备工艺和发酵机理进一步优化有很大的参考价值。目前关于《北山酒经》制曲工艺的研究有制曲工艺的特点和经验探讨[1],制曲工艺环节的简要评述[2]和制曲流程的文字复原[3]等,但未能系统化、数据化、程序化地呈现《北山酒经》的制曲技艺,缺乏工艺科学性与进步性的全面表征。制曲工艺是我国古代科技与社会文化的融合体,具有技术与人文的双重属性,结合文献考察和现代科技的分析角度可深层次地展示其制曲工艺的多重属性。因此,本文拟在剖析《北山酒经》酒曲种类和制曲技艺的同时结合生物工程和分析化学等现代技术以全面、系统地总结《北山酒经》制曲工艺的科学性和进步性,以丰富《北山酒经》制曲工艺的酿造文化。

1 《北山酒经》中酒曲的种类和制备工艺

据清代郎廷极所著《胜饮编》记载,宋代是我国历代王朝中编纂制曲酿酒典籍最多的一个朝代[4]。宋代编纂的制曲酿酒典籍有《北山酒经》《东坡酒经》《续北山酒经》《桂海酒经》《新丰酒法》《曲本草》等,其中影响最大、最能代表宋代制曲技术先进性的典籍就是《北山酒经》。《北山酒经》的作者为宋人朱肱(公元1050—1125 年),字翼中,号大隐翁、无求子,归安(今浙江湖州)人,深谙医药之道,曾潜心二十余年著《南阳活人书》上于朝廷,被拜为医学博士,后辞官侨居西湖之上,专研医学,以著书酿酒自娱。朱肱以苏杭一带酒坊制曲经验和自身深厚的医药知识为基础,将菌种接引和草药入曲等工艺理念植入《北山酒经》的制曲工艺中,形成了我国黄酒酒曲制备的内涵精华,其制曲理论被历代酿酒名师奉为“内典”,时至今日仍具有现实指导意义。

1.1 《北山酒经》中酒曲的种类及其生产参数

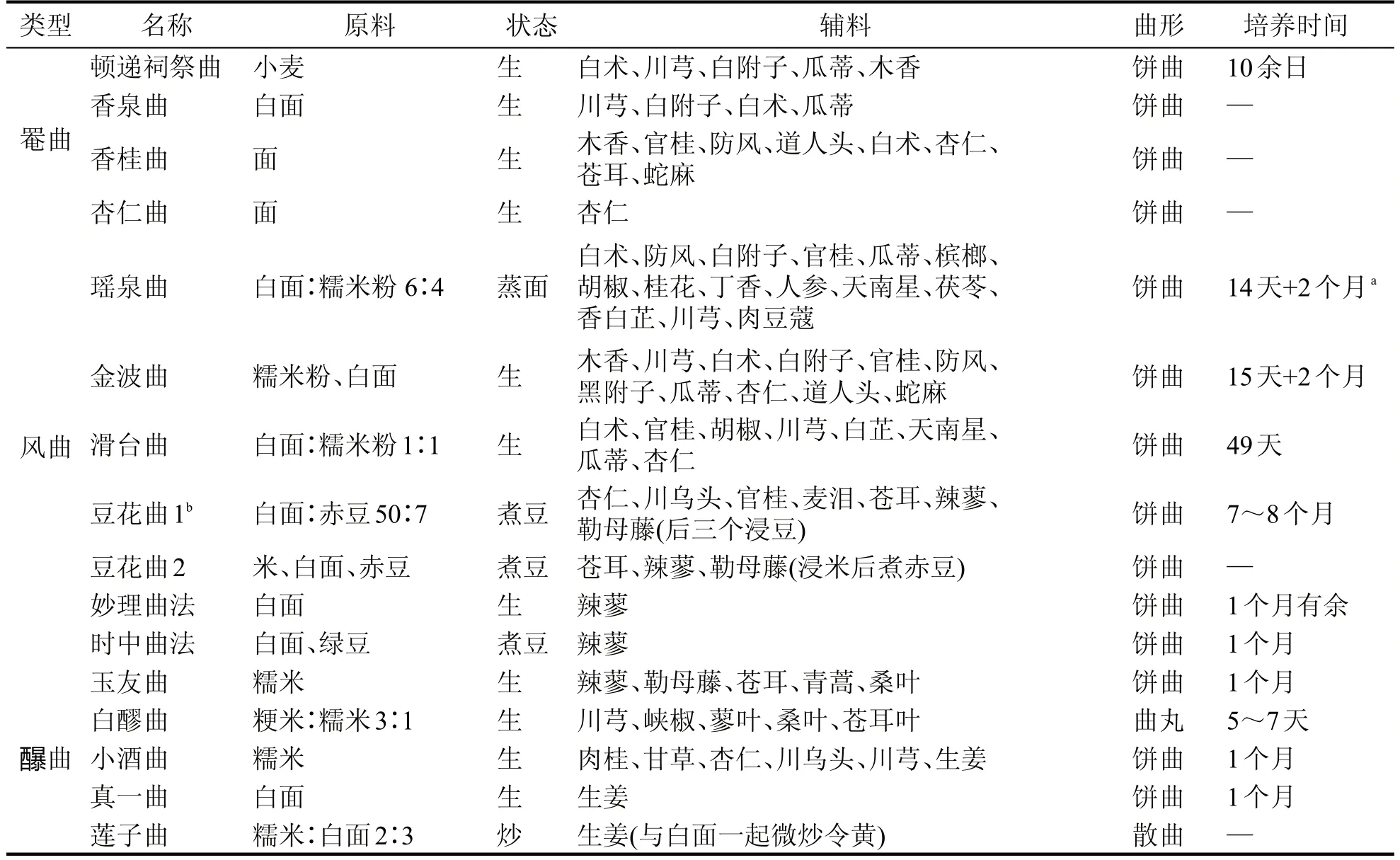

《北山酒经》分为上、中、下三卷,上卷为历代制曲酿酒发展总述,中卷为制曲理论篇,下卷为酿酒篇,卷尾另附神仙酒法。《北山酒经》的制曲工艺主要分布在中卷的制曲论和卷尾的神仙酒法中,共计15 种酒曲。中卷载有13 种酒曲的配方和制备方法,分为三大类,分别为罨曲4 种(顿递祠祭曲、香泉曲、香桂曲、杏仁曲),风曲4 种(瑶泉曲、滑台曲、豆花曲),䤖曲5 种(玉友曲、白醪曲、小酒曲、真一曲、莲子曲);卷尾的神仙酒法有2 种制曲方法,分别为妙理曲法和时中曲法。现将中卷制曲理论篇和卷尾神仙酒法[5]中的所有酒曲统计分析并数据化(如表1 所示),以全面分析《北山酒经》的制曲工艺。

表1 《北山酒经》中各酒曲的生产参数

1.2 《北山酒经》酒曲的制备及其工艺程序

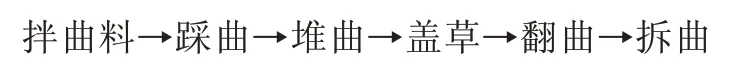

在15 种酒曲中,罨曲和风曲两大类酒曲使用范围最为广泛,且二者的制作工艺程序较为相似。罨曲和风曲除了制曲设备和所用术语因时代不同与现代大曲有所差别外,其基本工艺程序如出一辙[6]。罨曲和风曲两类酒曲相比其他酒曲耗粮量大、出酒率低,但所产酒质较好,往往用来酿制质量高、定位高的优质酒,研究其工艺机理对于现代大曲类酒曲的制备有极高的参考价值。现以顿递祠祭曲的制备方法(其工艺流程图如图1 所示)为例,对罨曲和风曲两类酒曲的基本工艺流程进行剖析。顿递祠祭曲的制备步骤如下:(1)拌曲料:将如表1 所示的曲料按顺序和比例加水搅拌,干湿均匀,不可贪水,要“握得紧,扑得散”;(2)踩曲(曲坯定型):用布包裹放入模具,踩踏使曲坯定型;(3)堆曲:曲坯成型后,将其置于无风净室中,以木板隔绝地气,木板上覆一层麦秸,麦秸上加盖草席,草席上再堆放曲坯,曲坯上再依次叠加麦秸、草席和曲坯;(4)盖草:曲坯堆放完成后,最上面用干燥的黄蒿压牢,四周可能透风的地方用麦秸扎牢;(5)翻曲:一日两次观察曲坯的发酵状况,若温度过高则去掉麦秸,若温度过低则增添麦秸,十多天后,将曲坯立放,两两相对,再次覆盖好麦秸;(6)拆曲:待立放、侧放时间够了,去除麦秸即为曲成。

图1 顿递祠祭曲的制备工艺流程图

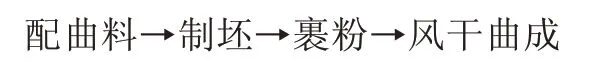

《北山酒经》所载䤖曲类酒曲类似于现今的小曲,其工艺大抵可以追溯至南北朝时期[6],到了宋代䤖曲类酒曲的制备工艺已十分成熟。䤖曲类酒曲的最大工艺特色是利用陈曲进行菌种接种,是一种自然选育过程。总体而言,较罨曲和风曲而言,䤖曲类酒曲制备流程稍微简单,现以白醪曲(其工艺流程图如图2 所示)的制备工艺流程为例对䤖曲类酒曲制备工艺流程进行探究。白醪曲具体制备步骤如下:(1)配曲料:将如表1 所示的曲料按比例磨细,混合,加水搅拌,过滤;(2)制坯:将过滤后的汁液与米粉混合捏团,不能太湿,须使曲团紧密不松;(3)裹粉(菌种接引):将陈曲均匀撒在曲团上,将其置于榖树叶上,上覆稻草,一夜后表面出现白色曲菌,揭去稻草;(4)风干曲成:35 天后装在篮子里迎风悬挂,晾干即为曲成。

图2 白醪曲的制备工艺流程图

2 《北山酒经》制曲工艺的科学性与进步性

近些年来,关于《北山酒经》制曲工艺科学性的讨论大多建立在经验性总结上,论点较少且缺乏系统化、数据化,本文以分析化学、生物工程技术等现代科学实验手段与古文献考据手段相结合,可较为全面地将《北山酒经》制曲工艺的科学性解释达到“知其所以然”的深度。

2.1 原料的选择和处理

从两汉时期《礼记·月令》中的曲蘖到南北朝时期《齐民要术》的笨曲与神曲,制曲原料多为小麦,《北山酒经》的制曲主料已发展为小麦、粳米、糯米、豆类等,突破了原料选择的局限性。在原料状态处理上,以往制曲原料多为熟料,发展至南北朝时期,《齐民要术》中出现了蒸、炒、生3 种状态混合的曲料[7],《北山酒经》中原料多系生料(只有莲子曲以熟大米为原料)。酒曲采用熟料不仅使原料中的营养成分大大流失,而且酿出的酒有熟料的味道,酒的口感及品质会受到影响。这说明《北山酒经》的制曲工艺已意识到酒曲原料状态对其成酒后的口感影响,使用生料制曲的技艺理念在当代黄酒酿制中仍被沿用。在原料颗粒处理上,自两汉以降,曲料皆要求磨碎,但粗细要均匀。如果曲料颗粒太粗,则所制曲饼缝隙过大,必要的水分和热量不易保存,致使曲饼湿度和温度不利于发酵微生物的培育;如果颗粒太细,则曲饼密实,多余的水分和热量无法及时散出,酸败菌等有害菌会大量繁殖[8]。《北山酒经》秉承了对曲料颗粒大小进行处理的理念,但因其曲料多为生料,产生的热能少且缓和,不会出现烧曲(因一时产生大量的热无法排放而产生)现象,其曲料可以被进一步加工成粉,减少了无效发酵,极大地节约了生产成本。

2.2 中草药的添加

中草药入曲的历史可以追溯至汉晋时期[9],详细的配方记载首见于《齐民要术》中的河东神曲“桑叶五分,苍耳一分,艾一分,茱萸一分——若无茱萸,野蓼亦得用”[7]。《齐民要术》所载酒曲仅有河东神曲添加中草药,中草药数目为4 种且具有可替代性,药性专一性不强。《北山酒经》的作者朱肱身为医学博士,深谙医药之道,曾著有《南阳活人书》《内外景图》等著名医书,对酒曲中所添中草药的药理和药性有更加深入的认知。《北山酒经》中15 种酒曲全部有中草药添加,中草药数目多达36 种(详见表1)。现代学者研究表明,有些中草药含有多种维生素、氨基酸和芳香物质,能促进酵母和曲霉产生生长素;有的则对酵母有益,对曲霉有害;有的对二者均有害[1]。目前,在尚未明晰探究一些中草药与酒曲相互作用的机理和效用时,基于成本和酒曲质量原因,一些黄酒厂商在酒曲制备时对中草药的态度为少用或不用为佳。《北山酒经》的15 种酒曲及其制备工艺流传至今,未见其害,说明《北山酒经》酒曲的中草药添加是经得起实践考验的,为现代黄酒酒曲的中草药添加提供了参考。

2.3 酒曲的形态和菌种的接引

汉代时酒曲已由散曲发展为饼曲,饼曲的发酵和糖化能力远高于散曲,饼曲所调控的温度和湿度更加有利于根霉、毛霉、酵母菌等多种糖化与发酵菌类的生长[10]。干燥状态下的饼曲处于一种天然的菌种保存状态,附着的微生物在干燥环境中可以休眠,不易发生老化和退化,十分有利于酒曲的保存和传代[11]。《北山酒经》中的酒曲在沿用饼曲的基础上又发展出了现代酒曲采用较多的丸形曲,使酒曲在酿制中有了更大的相对接触面积。《北山酒经》制曲工艺较以往制曲工艺的一个重要进步性体现在菌种的接引。例如,玉友曲、白醪曲均要“以旧曲末逐个为衣”,这种将陈曲末涂抹新曲表层的方法,实质就是将陈曲中的优良菌种接引到新曲中,起到优良菌种代代相传的作用。现代制曲理论认为新曲经过干燥储存成为陈曲后,其内部的产酸细菌多衰老或死亡,能起到纯化有益菌种的作用,所以我国一些优良小曲的制备至今仍然沿用这种培育方法。

2.4 制曲时间和用水管控

两汉时期《礼记·月令》中的“曲蘖必时”说明古人已开始注意制曲时间的选择。首次对制曲时间有详细论述的是《齐民要术》,但其存在一定的局限性。《齐民要术》的制曲工艺整齐划一地将酒曲的各个培育环节定为七日一个时限,大概率是出自对数字“七”的文化崇信[12],而《北山酒经》的制曲工艺则根据原料和菌种培育方式的不同经验性地总结出了不同酒曲各个工艺环节的生产时限,科学性更强。《齐民要术》的制曲时间多选在七月(且上旬日居多),从空气微生物学观点看,高温高湿的七月上中旬,对空气微生物的组成有严格的选择性,具丰富蛋白酶的芽孢杆菌和糖化力较高的某些霉菌孢子能够被保留下来[13],是制曲发酵的良好时节。《北山酒经》继承了高温时节制曲这一理念,但根据发酵方式和储存条件做了调整,例如香泉曲选择制曲时间是“夏月造易蛀,唯八月造”。在用水方管控面,《北山酒经》制曲工艺对加水的总体要求和具体加水量都有细致的论述,这些是以往制曲工艺所不曾涉及的。《北山酒经》制曲加水量的总体要求为使酒曲“握得聚,扑得散”。具体加水量的论述,以泉香曲为例为“白面一百斤,分作三分,……,每一分用井水八升”[5],按现代数学关系来计算为100 斤面加24 升水,即64 kg 面加水24 kg,原料加水量为37.5%,与现代酒曲制备的加水量几乎相同。

除上述方面外,《北山酒经》以曲坯的颜色和状态来判断酒曲的发酵状况“伤热则心红,伤冷则体重”,以及其用曲建议“用曲四时不同。寒即多用,温即减之”等理论的成熟性更是相较于以往制曲工艺具有明显的科学性,可以作为宋元时期是中国制曲酿酒工艺水平巅峰期说法的有力论证。

2.5 《北山酒经》制曲工艺科学性与进步性形成的成因分析

《北山酒经》制曲工艺是凝聚中华先民经验和智慧,贯穿中华匠心文脉的技艺体系,发展深深受制于自身的人文意义和社会功用,其催生因素也是多方面的。我国制曲酿酒的历史悠久,最早可追溯至距今9000年的新石器时代[14],后又历经多个朝代几千年的发展形成了制曲工艺的宝贵经验,如前文《齐民要术》所论述的制曲理论可谓《北山酒经》制曲工艺发展之滥觞,不可否认《北山酒经》制曲工艺对以往制曲工艺皆有继承与发展。《北山酒经》成书年代处于宋代,宋代的农业技术水平处于我国农耕时代的巅峰水平[15],先进的农业生产技术提供了充足的粮食来源,为《北山酒经》的制曲原料来源提供了充足的物质保证。我国古代政府多采用酒禁政策,而宋代政府基于财政收入和对辽、金的战争负担,出台了一系列促进酿酒制曲的政策[16],为《北山酒经》制曲工艺的形成提供了社会层面的支持因素。除此以外,酒在古代社会中也逐渐出现了非饮用的社会作用,如烹饪、医疗、美容等都成为了《北山酒经》制曲工艺形成的隐形催生因素。当然,《北山酒经》制曲工艺科学性与进步性的催因分析远远不仅限于此,随着研究进展和方式的丰富会产生新视角的影响因素。例如,日本的清酒在酿造中忌讳氨基酸的存在,尽力避除,所以日本对《北山酒经》之类酿酒典籍所酿黄酒颇为不解,日本酒文化中认为饮酒是非营养享受[17],味觉刺激才是其追求的极致。《北山酒经》制曲工艺正是基于我国先民特有的文化认知而形成,说明不同的社会认知衍生出不同的制曲酿酒技艺,进而诞生出不同的酒文化。在《北山酒经》制曲工艺的成因分析中,更应注重制曲工艺背后社会文化分异的深邃性。

3 结语

《北山酒经》制曲工艺不仅反映了宋代制曲工艺特点,更折射出了当时制曲工艺所处的社会环境,其工艺的深层次价值有待进一步挖掘。从工艺角度来看,《北山酒经》制曲工艺是对以往制曲工艺的继承与发展,其酒曲种类多样,制备工艺先进。透过《北山酒经》制曲工艺的数据化和流程图式化的考证可以得出,《北山酒经》制曲工艺在原料的选择和处理、中草药添加、酒曲的形态、菌种的接引以及制曲时间和用水管控等方面有明显的科学性和进步性。同时,《北山酒经》制曲工艺不是一项高度保守的孤立技术,而是与多种社会因素相互黏连构建而成,正是这种特殊的构建模式才能使制曲内典《北山酒经》在中国制曲历史上举足轻重。制曲工艺的科学性与进步性分析,使《北山酒经》制曲工艺的研究达到了“立体化”模式,使其工艺价值和文化属性进一步被重塑。