流动的远方:是小镇的青年,还是青年的小镇?

小秦

考古一下电影中的小镇青年形象时,我们发现,尽管小镇青年作为被观察的对象,抑或被分析的定义,不断在影视作品里被提及,并成为一种潮流,时至今日,却仍难以准确界定这一名词。

什么是小镇青年?

我们率先想起青春,纯真懵懂,热血喷张,正处于人生迷惘的某一阶段,但不同于第五代导演着力于乡土叙事的那些对象,尽管二者之间看似有着一脉相承的风格继承,在第六代乃至本世代导演镜头里的小镇青年,更像是一群介于乡土和城市的中间地带,自带浮萍似的冲突的群体,他们是边缘的,但同时又是主流的。作为成长叙事的一环,小镇青年不会轻易承担时代命运的代言,而是既亲切又疏离地走进日常,服务于电影叙事里,对个人的浪漫、理想、抒情和内省的表达。

由于背景设定的偏僻边缘,这种个人化的叙事,似乎也得到了最贴切的土壤。

然而,如果我们用物理的意义去划定何为小镇青年,会很快陷入地理意义上的矛盾。1998年贾樟柯在电影《小武》里让演员王宏伟身穿大码西装,行走在灰尘肆虐的大街小巷,自以为正义地行窃时,“小镇青年”一词应运而生在电影界,然而电影里的小武是生活在山西汾阳,显然那不是一座真正的小镇,但这并不妨碍影迷们仍亲切地称呼小武为中国电影史上最生动的小镇青年形象。

2005年,导演顾长卫让演员张静初在电影《孔雀》里脚踩一辆单车,放飞一朵纯白的降落伞,电影史上最难忘的小镇青年画面之一出现了:灰黄破土,色着沉闷的一片平楼砖道上,青春的希望与破灭消解了种种命运和阶层的隔阂,在张静初一声声惊叹中,变成电影美学里的永恒符号。

不过,《孔雀》的背景发生地在安阳,严格意义来讲,那也不算是一座小镇。

而到了今天,我们对于小镇青年的理解,轻易便搁置了地理意义上的考究,而是要为这类从未有大城市生活的青年定调一种统一印象,我们说的“小镇青年”,或许说的是“小镇感的青年”。

若干种叙事转折

当2015年,导演毕赣开始拍摄贵州小镇凯里的一位青年诗人时,我们似乎才若有似无地发现,小镇青年的叙事有了新的转折,以诗歌的不确定和轻盈,让小镇青年脱离了一种传统社会意义上的叙事符号,全然拥有了艺术体裁的另外一种形态。它的脆弱,飘忽不定,以及形似自然般的沉默,是可以与生存的痛苦,成长的幻灭同时存在的出口。

火车、青山、河流、国道,过时的流行金曲,雨水伴随洪水,沾满泥土的拖拉机,收音机里滋啦作响的新闻,操浓厚贵州话的诗人,在仿佛与世隔绝般落后的小镇里,寻找自己的爱人。

小镇青年头一次成为一种近似于幻觉的东西,当时令人惊喜又难以置信,脱离现实层面的桎梏,毕赣借助文学完成了它一种意义上的解脱。那一年,小镇青年成为一种流行,方言诗歌成为一种流行,流行意味着观念的变幻,小镇青年不只要表达中间地带边缘人的现实痛苦,亦可表达做梦的感觉,小镇青年可以是一种意识流。

时间再过去几年,从《白日焰火》到《南方车站的聚会》,再到《平原上的摩西》,青年导演刁亦男,则又用一种新的目光解读着他想象中的小镇青年。阴森颤栗、吊诡不安,刁亦男镜头里的小镇青年总有一种亡命与荒谬感,他惯用一些完全让人想不到的小镇的演员,从胡歌到桂纶镁、董子健,把他们放置在不同的或虚构或真实的小城镇里,让他们穿梭在南方北方的诸多不具名的传说和罪案里,让小镇青年的叙事平添了神秘与不解。

而到了今天,导演孔大山与王一通带着一部《宇宙探索俱乐部》,又制造了一个全新的小镇青年形象,一个能够与外星人对话的小镇青年。他古怪、偏执、纯真又疯狂,他的眼里没有现实世界,也没有朋友,只有一只貌似可以和星空对话的铝锅。没有人不爱他那空洞却热情的双眼,在摇晃的镜头里,观众仿佛也亲自进行了一场荒郊野岭的冒险。

不知道之后电影里的小镇青年还会以怎样的形象出现,或许什么是小镇青年从来不是电影要提出或者归纳的问题,或许所谓的小镇青年是一种与經验和现实无关的东西。一个从未离开过城市的人,也可以蹲坐在泥土砌好的小棚屋外,将两只牛仔裤腿挽成高低不同形状,再一脚将烟头踩进雨水刚离开的地面,随后转身问同伴要一根烟,这演绎出的不合时宜,竟有可能与真实的不合时宜相得益彰,成为统一的小镇青年画像。正如所有小镇青年,都至少在人生的某个启蒙阶段,幻想自己能够离开去往远方,却始终未曾真的离开,于是远方和现在,便成为他们生活里麻木不觉的矛盾,还有不忍直视的尴尬。

绝大部分以小镇青年为主角的电影,其实总在讨论一个问题——远方究竟是哪里?电影给的答案有时具体,有时飘忽,有时邪恶,有时纯粹。而影迷们注视着银幕上那些充满活力却疲惫的青年们,无论他们各自将要讲出怎样的故事,悲剧也好,喜剧也好,邪恶也好,纯真也罢,无论他们的梦想、爱情、热情是如何不同地建立又失败,他们总可以发现一个相同点——这些人总被迫选择了一种最简单的方式,去追逐生活赋予他们的矛盾。《小武》里的王宏伟,戴着粗框大眼镜,走进舞厅牵起胡梅梅的手;《地球上最后的夜晚》,黄觉和蓝色球衣男孩做着竹篮编织的缆车从梦一般的山坡滑入梦一般的乡村广场;《南方车站的聚会》里的周泽农,疾行在夜晚的稻田时,踩下的每一脚油门,似乎都不仅是此刻要逃离这小地方的爱恨情仇,而更像位要远走他方的侠客;而《宇宙探索俱乐部》的结尾,周一通则多次抬头仰望星空,仿佛身边人的耳语、生死都和自己无关。

电影里,总有那么一刻,小镇青年们看到了彼此的远方。

永远缺少一部小镇青年电影

游走于录像店、游戏厅、迪斯科舞厅,布满霉菌的公路旅店,仿佛有许多青年游手好闲,却又离真正的悠闲遥远。小镇青年的不安、焦虑,迷惘和逃避,要么无辜,要么恶毒,要么叹息,只剩下无奈。而作为背景的小城,承载短暂青春的闪耀,也接住所有破灭的灰烬。或许地理条件不是最重要,重要的是天气,白天永远很短,夜晚永远很长,廉价的小屋里,朝南的窗户却总是贴着窗纸,最冷的冬季和最热的夏天,你始终容易感觉到潮湿。那是一种模糊的气氛,是属于中间地带的独特气氛,在这些落后的、却夜以继日过活的世界里,小镇青年们在难以变化的气味中,挣扎着渐渐建立一种总要破灭的尊严。

局限中有复杂,复杂的却简陋。

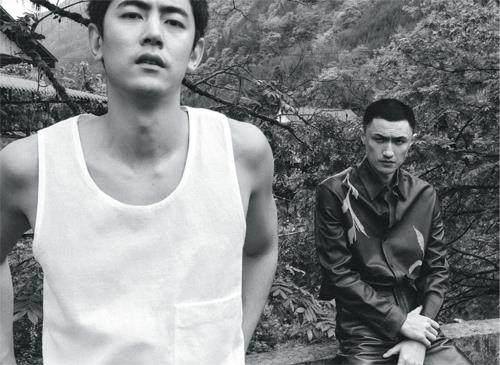

这一天我们决定拍摄一些小镇青年的片刻,在西南的山野里,脑海里不断闪现出电影情节,一段追逐戏份,鞋底踩在石头上滑出节奏不一的声响。入夜后容易咳嗽,又像是另外一部电影里的模糊背景,主角到底说的是贵州话还是重庆话?他吸的那种烟,现在还买得到吗?他念书的时候是哪一年,当时的电视机应该还是扁圆厚实的样子吗?

对于一个没有小镇经验的青年来说,想要伪装成小镇青年,其实未必需要明白什么叫小镇。他可以不知道劳动有时还有一个意思是指靠双手搬起一堆柴火。哪怕他手指干净,头发修剪整齐,走路的时候习惯平视前方,但他也知道小镇青年不会那么喜欢和人对视。从哪里知道呢?他可能只是恰好看了一部电影,在电影里,人们拨开清冷的水草,又走进仿佛过度曝光的街道,在郊外的操场,观看一场露天电影。他可以就像《南方车站的聚会》里的胡歌,带着似是而非的小镇扮相,白皮嫩肉,却蓄起胡须,像是从未好好睡过觉般瘦下来的身体,塞进一件揉皱的T恤里,领口锁骨上方的皮肤藏着汗水和灰尘,走哪里,都骑着一辆组装摩托车。摩托车停在路边,黑暗的麦田里,还有一些其他人在说一些零零碎碎的闲话,要如何打扮他们,其实也只需百无禁忌地把颜色扔进去即可,柠檬黄、血绿、棕褐与掺杂灰点的黑。那双仿佛穿去打过仗的尖头皮鞋,出现在一家上世纪70年代的迪斯科舞厅里绝不意外。兴致来了,则让所有人都解开皮带,仿佛解开心中的苦恼。

小镇的人们应该还有这样一种状态,至少电影里的他们,让人觉得,全部都过完一天并不知道第二天要做什么。每一天都从傍晚开始,想要成为小镇青年的人,哪怕可能没领略过什么叫真正的晚上也没关系。当世界万籁俱静,公路冷冷清清,野狗和青蛙的声音从远处响起,颠簸而弯曲的小路上,时不时从远处驶来一辆夏利车,携带一股仅仅能把外套尾巴吹起来的晚风。小镇青年的谜语,便不置可否地进入此刻我们的心中。

是這样吗?反正这是电影告诉过我们的答案。

电影的世界从不要你绝对相信,电影制造幻觉,电影也消灭世界和世界的边界。好比,在看完《白日焰火》的晚上,决定散一次步,经过城市河道隐蔽的角落,突然看见远处闪过灯火,竟然是远处的摩天轮,倒是奇怪,有种旧旧的感觉,脑海里冒出一句东北或贵州话,此时此刻竟有一点温柔在心,一位身穿灰咔叽色工装的师傅低头经过,你再次想起另外一部电影,一时忘记名字,但马上觉得自己和他,正变成镜头里的小镇青年。

于是,我们永远还缺少一部讲述小镇青年的电影。