海南冼夫人文化遗产网络传播状况与策略创新

付业勤 马如 曹文明

摘 要:实现文化遗产传播目标,不仅取决于专业传播主体对文化遗产价值的诠释与投射,更在于传播受众的感知与评价。以海南冼夫人文化遗产为例,使用文本挖掘方法,对文化遗产信息在网络平台传播的专业投射与用户感知内容进行调查和对比分析,了解冼夫人文化遗产信息的网络传播状况。研究发现,专业投射与用户感知未达到同向同行状态;投射与感知关注程度不均衡的类目较多;专业主体情感倾向比用户更积极,双方情感指向大相径庭;投射与感知内容的网络结构存在差异。针对专业投射与用户感知的“鸿沟”,可以从改善投射供给、鼓励用户自创、实施精准传播、创新文化传承等方面着手,消减文化遗产传播供需矛盾,提高传播效能,实现地方特色传统文化的守正创新与高质量发展。

关键词:文化遗产传播;专业投射;用户感知;海南冼夫人文化遗产

中图分类号:G206 文献标识码:A DOI:10.7535/j.issn.1671-1653.2023.02.014

Network Communication Status and Strategy Innovation of the Cultural Heritage of Madame Xian in Hainan

FU Yeqin1, MA Ru1, CAO Wenming2

(1.School of Tourism, Hainan Normal University, Haikou 571158, China;(2.School of History and Culture, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)

Abstract:The achievement of cultural heritage communication purpose depends not only on the interpretation and projection of the cultural heritage value by the professional communication subject, but also on the perception and evaluation of the communication audience.Therefore, taking cultural heritage of Madame Xian in Hainan as an example, text mining methods were used to investigate and comparatively analyse the professional projection content and user perception content of cultural heritage information communication on the network platform in order to understand the network communication status of the cultural heritage information of Madame Xian in Hainan. It is found that the projection and perception do not reach the same direction; there are many categories with unbalanced projection and perception;the emotional tendency of professional subjects is more positive than that of users, and their emotional orientations are quite different; there are network structure differences between professional projection content and user perception content. Aiming at the gap between projection and perception, some efforts can be made to improve projection supply, encourage user-generated content, implement accurate communication, and innovate cultural inheritance, reducing the imbalance between supply and demand of cultural heritage communication, improving the communication efficiency, and achieving innovations on the basis of tradition and high-quality development of traditional culture with local characteristics.

Keywords:communication of cultural heritage; the professional projection; the user perception; cultural heritage of Madame Xian in Hainan

一、引言

文化与传播具有天然联系。文化遗产传承是与环境监测、关系协调并列的传播的三大社会功能之一。不同历史时期都有与其传播渠道和传播形式相对应的文化成果产生[1](P217),成为那个时代的文化遗产。经由记录、积累、保存并传给后代的传播过程,文化遗产得以在后世完善、发展与创生。因此,传播是文化传承与发展的基础保障,更是文化遗产存续的重要机制[2](P37-39)。文化遗产包含并记录了人类长期活动取得成就的迹象,汇聚了世界各国的历史、民族、宗教、生活方式和未来前景[3](P677-687)。在我国,文化遗产是历史的深刻诠释、国家认同的重要来源、区域发展的关键资源、国民教育的创新手段和文化治理的政策工具[4](P1055-1063)。传播是文化遗产价值展示与实现的关键环节。文化遗产传播是通过媒介将文化遗产的价值内涵等进行阐释并传递给公众的过程,价值阐释性是文化遗产传播的最重要特征。文化遗产传播实质上是媒介对文化遗产价值编码解码的动态循环过程[5](P34)。与一般意义上的文化传播相比,文化遗产传播在专业传播主体与受众之间存在较大的专业壁垒与信息鸿沟,专业传播主体与受众的信息需求差异较大,专业传播主体开展文化遗产传播应善用新媒体、数字技术和文化创意手段,所以有必要对文化遗产在网络新媒体环境下的信息投射与信息接收状况进行调研。现有文化遗产传播研究,多从文化遗产信息的专业创作者视角,对文化遗产传播模式[6](P149-153)、展示方式[7](P261-273)、传播方法[8](P40-46)等进行研究,从信息接收者角度的研究较少,如非遗展示APP用户研究[9](P80-90)。然而,在信息过载、信息接受渠道无限增多、用户主体意识前所未有彰显的新媒体时代,用户感知在文化遗产效益實现中的作用不断扩大。文化遗产展示、策划与营销必须以用户为中心,了解居民、游客、网民等用户对文化遗产信息专业投射的感知,提升文化遗产信息的用户接受程度[10](P115-127)。因此,基于文化遗产信息生产投射与感知消费的专业传播主体与传播受众二元视角,从专业投射与用户感知情况两个维度进行传播状况调查和对比分析,发现文化遗产信息投射与感知的耦合程度与差异状况,有利于在了解文化遗产传播状况的基础上,进行针对性的文化遗产传播创新。

海南冼夫人文化遗产发轫于一千多年来人民群众对海南具有深远影响的巾帼英雄冼夫人的纪念活动。冼夫人是南朝和隋朝时期我国岭南的少数民族领袖。由于冼夫人的请命,梁武帝在海南岛设置“崖州”,恢复了中央王朝对海南的直接统治。除了政治贡献外,冼夫人在海南平定叛乱、安抚百姓、传播文化、发展生产、团结少数民族,为海南后世的安定、繁荣与发展奠定了坚实基础,深受海南官方和民间的尊崇赞誉。千百年来,海南纪念冼夫人的祭拜仪式绵延不绝、庙宇祠堂香火旺盛、诗词歌赋古今相传、戏剧作品历演不衰……这些纪念冼夫人的文化活动和社會现象,共同形成了“冼夫人文化”。冼夫人文化遗产是以“冼夫人文化”为内核,由冼夫人相关的“人物”(冼夫人等历史名人)、“事件”(纪念活动)和“物件”(建筑遗址、历史文物、自然景观)等构成的海南地方特色优秀传统文化遗产。冼夫人文化遗产包括节庆、习俗、传说等非物质遗产形态,以及庙宇、文物、景观等物质遗产形态,具有历史久远、影响广泛、内涵丰富等特征,于2014年入选国家级非物质文化遗产扩展项目[11](P20)。

在网络新媒体环境下,文化遗产的保护、传承、弘扬,与其在网络空间的传播密不可分。文化遗产在网络空间的广泛传播,有助于文化遗产被更广泛的人群所了解、认知和喜爱,也能够为文化遗产所在地带来更多的媒体关注和旅游客源。因此,面对推进新时代社会主义文化强国建设、实现文化与旅游深度融合、建设中国特色自由贸易港等重大历史机遇,本研究通过对海南冼夫人文化遗产传播的专业主体内容投射与用户主体内容感知进行比较分析,全面了解海南冼夫人文化遗产在网络平台的传播状况;通过缩小文化遗产专业传播主体与传播受众之间的信息鸿沟和认知距离,提升冼夫人文化遗产在网络新媒体场域中的传播能力,建构新媒体环境下的文化遗产传播策略体系,促进地方特色优秀传统文化的守正创新与高质量发展,提升海南自由贸易港的文化传播效能。

二、海南冼夫人文化遗产传播状况调查

(一)调查数据获取

冼夫人文化遗产传播是政府部门、研究组织、新闻单位、文旅企业等文化遗产的管理者、传承者、报道者、经营者等专业传播主体的内容投射,与本地居民、外来游客、普通网民等文化遗产的活动参与者、旅游消费者、信息浏览者等传播受众的内容感知,在网络空间的信息交互与循环的过程。本研究将冼夫人文化遗产的核心人物、总体名称、吸引物、地理名称等关键词进行有机组合,在搜索引擎、社交媒体等平台,检索获得自首届冼夫人文化节开始的2002年至2021年累计20年的海南冼夫人文化遗产的科普介绍、新闻报道和政策建议等专业传播主体投射的专业内容文本;居民、游客等有关冼夫人文化遗产的评论游记等传播受众用户感知的用户内容文本。通过对文本甄别筛选,得到研究样本2 363篇,共489.89万字。

(二)调查方法介绍

文化遗产信息内容供给侧与需求侧的平衡与认知协调,是文化遗产传播的理想状态和良好传播效果的表现形式之一。从供给侧投射内容与需求侧感知内容对比的视角出发,将文化遗产传播内容分成认知要素、情感评价与整体网络结构三部分,从认知、情感和整体3个维度[12](P868-897),采取词频分析、扎根理论、情感分析和语义网络等方法对专业主体投射内容与用户主体感知内容进行对比分析,了解政府、新闻单位等专业主体传播的冼夫人文化遗产内容,在游客和居民等用户主体心目中的真实感受与接受程度,掌握冼夫人文化遗产在网络空间的传播状况与存在问题[12](P868-897)。

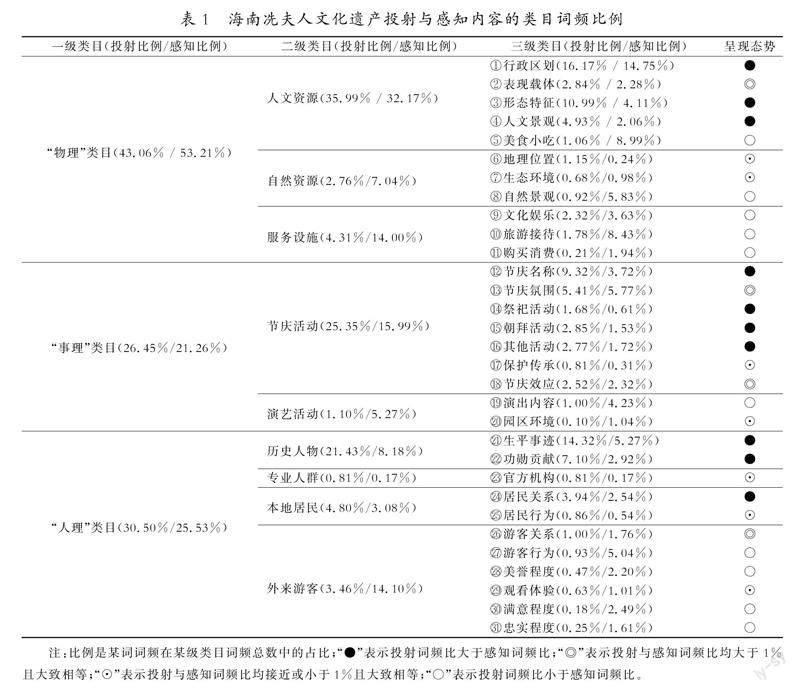

1.词频分析方法。采用微词云软件

进行分词和计算词频,统计文本词汇的出现频数,识别高频词,对专业和用户文本各自排名前150名的高频词进行词云分析(如图1所示)。提取专业和用户文本各自排名前500名的高频词以备接下来的扎根理论编码之需,从而构建文化遗产传播的内容类型目录(见表1)。在此基础上,对冼夫人文化遗产传播内容的认知词云进行比较研究。

2.扎根理论方法。首先,通过开放式编码,将高频词“自下而上”进行归类、整合形成概念,对概念进行分类,形成初始范畴,包括“行政区划”“表现载体”“形态特征”“观看体验”“满意程度”“忠实程度”等31个属于初始范畴的三级类目。其次,通过主轴式编码,归纳出“人文资源”“自然资源”“服务设施”“节庆活动”“演艺活动”“历史人物”“专业人群”“本地居民”“外来游客”等9个属于主范畴的二级类目。再次,通过选择式编码,分析比较初始范畴和主范畴,根据系统方法论[13](P317-322),形成冼夫人文化遗产“物理类目”“事理类目”和“人理类目”3个属于核心范畴的一级类目,形成了“物理-事理-人理”传播内容类目分析框架(见表1)。其中,“物理”解决“文化遗产是什么”的“文化遗产存在”问题;“事理”解决“文化遗产如何传承”的“文化遗产发展”问题;“人理”解决“文化遗产相关主体如何”的“文化遗产主体状态”问题。最后,通过理论饱和性检验,验证了冼夫人文化遗产传播内容类目框架具有较高的信度。在此基础上,对冼夫人文化遗产传播内容的认知类目进行比较研究。

3.情感分析方法。使用微词云软件的情感分析模块,对专业投射内容文本与用户感知内容文本中具有感情色彩的语句进行情感属性判断与打分赋值,识别内容生产者的情感倾向[14](P138-150);根据类目属性,对具有积极和消极情感的特征词进行类型划分。在此基础上,对冼夫人文化遗产传播内容的情感倾向和情感词汇进行比较研究。

4.语义网络方法。采用词频-逆向文档频率TF-IDF算法,计算专业文本与用户文本高频词权重,对排名前50名的高频词提取共现关系,利用可视化软件Gephi构建共现矩阵,形成语义网络图[15](P21-31)(如图2所示)。研究专业主体和用户主体对海南冼夫人文化遗产信息的表达意向和接受感知情况,探索传播内容的要素关系与紧密程度,反映冼夫人文化遗产传播内容的逻辑结构。在此基础上,对冼夫人文化遗产传播内容的整体结构进行比较研究。

(三)认知内容比较

1.认知词云比较

专业主体从遗产属性(如“海南”“冼夫人”“文化”等特征词)、节庆活动(如“节庆”“军坡”“祭祀”等特征词)、冼夫人(如“冼夫人”“女性”“功绩”等特征词)等方面,介绍冼夫人文化遗产;用户感知内容集中在旅游资源与接待设施(如“三亚”“美食”“景区”等特征词)、旅游演艺(如“表演”“千古情”“宋城”等特征词)、游览反馈(如“好评”“体验”“好看”等特征词)等方面。专业主体与用户主体对文化遗产的认知存在明显差异。专业主体偏向于通过文化节庆的形式对冼夫人文化遗产进行传播。游客、网民等用户主体对冼夫人的人物生平、历史遗迹、信俗民俗等专业信息的接受兴趣不高,更乐于通过观看旅游演艺、游览周边景点等间接方式,潜移默化地感受冼夫人文化(如图1所示)。

2.认知类目比较

使用二维象限法[16](P14-31),将文化遗产传播内容的

用户感知程度作为“重要属性”,在坐标轴中标示为“感知程度a”,将专业主体的传播内容投射程度作为“表现属性”,在坐标轴中标示为“投射程度b”,坐标轴由此分为4个象限;将表1中的31个三级传播内容类目作为分析对象,比较专业主体与用户主体在冼夫人文化遗产信息主要传播内容要素方面的感知差异(如图3所示)。象限Ⅰ:传播内容维持区。在这一区域的是专业传播主体与用户主体同等重视的传播内容。象限Ⅱ:传播内容强势区。专业主体对这一区域的内容更为重视。专业主体向用户主体投射的内容超过了用户的实际需求。象限Ⅲ:传播内容机会区。专业主体与用户主体都不重视这一区域的传播内容。这些内容是未来可以拓展的传播素材。象限Ⅳ:传播内容改进区。用户主体对这一区域的内容津津乐道;但没有引起专业主体的重视,即这些内容的专业投射数量较少,处于供不应求的状态。总体上,处于第Ⅱ、Ⅳ象限投射与感知不均衡的传播内容类目达20种,远多于处于第Ⅰ、Ⅲ象限投射感知相当的11种内容类目。这充分说明了冼夫人文化遗产信息传播的供给与需求处于失衡状态。作为内容生产者的专业主体与作为内容消费者的用户主体,对冼夫人文化遗产内容的关注领域并不一致。政府和新闻机构等专业传播主体应围绕游客和居民的需求,对文化遗产信息的传播内容进行优化取舍,满足用户真正的信息需求。

(四)情感内容比较

1.情感倾向比较

情感分析结果显示,冼夫人文化遗产的专业投射内容与用户感知内容都以积极情感为主。政府等专业主体对冼夫人文化遗产网络舆论实现了正面引导,但过程波折。2002—2011年专业主体和用户主体的情感态度都相对消极,这与冼夫人文化节庆举办运营的过程不规范,居民未能参与文化活动、没有享受到文化发展成果有关。2012年以来,随着政府承担节庆活动举办任务,逐年加大文化节庆等乡村文化活动举办投入,农村文化环境持续改善,宣传部门和新闻单位强化舆论引导,促进了传播内容的积极情感比例稳定上升。另外,旅游演艺发展、旅游市场加强治理、游客介入传播等也促进了用户情感的积极转变。由此可见,海南冼夫人文化遗产健康稳定的舆论生态业已形成。

2.情感词汇比较

情感词汇表明了专业主体和用户主体情感的指向对象。按照“物理-事理-人理”的分析框架,对积极和消极情感的特征词进行分类,情感词汇在不同分析框架类目中的分布见表2。

需要说明的是,表2的类目词汇代表不同情感词汇的内容属性,不是对正面和负面词汇的具体示例。

“物理”类目主要包括对冼夫人文化遗产、相关历史文化资源、接待服务设施等内容的情感评价;“事理”类目反映了对冼夫人文化相关主题节庆活动、演艺活动的不同态度;“人理”类目反映了本地居民的感知态度、外来游客的旅游体验,以及不同主体对巾帼英雄冼夫人的介绍评价。投射与感知内容情感词类目的匹配度不高,双方的情感指向对象差异较大。专业主体将情感投入到文化遗产、节庆活动和冼夫人等方面;用户更乐于针对旅行游览、参与节庆和观看演出发表感想。总体来看,专业主体与用户主体对海南冼夫人文化遗产的态度,在情感倾向上以积极情感占主流,并保持稳定的情感共鸣,体现了冼夫人的人格魅力和历史赞誉。在情感词汇方面,专业主体与用户主体的差异较大。专业主体特别是文旅企业,应充分挖掘用户发布的负面情绪内容,分析其中缘由,对游客的负面投诉给予解释、安抚、致歉和补救;在运营服务中,针对消极词汇的内容指向,如“没有收费标准”“节庆变味”“文化沙漠”“文化贫乏”“铺张浪费”“举债过节”等消极词汇,不断解决问题,完善服务,通过提高游客满意度和居民获得感,从根本上优化冼夫人文化遗产的网络口碑和网络舆论。

(五)整体结构比较

海南冼夫人文化遗产的专业主体投射内容,呈现冼夫人地方傳统文化主题的“冼夫人”“庙宇”“民众”“海南”4个特征词为核心词汇,以及“三亚”“景区”“旅游”等三亚旅游演艺主题词汇处于边缘地位的“多核心-边缘”

的四圈层网络结构(如图2所示),展示了政府等专业主体“纪念英雄人物、形成文化遗产、发展节庆活动和旅游演艺两大文化盛事”的文化遗产专业信息的内容投射模式。与之对应的是,用户主体感知内容

呈现以“千古情”旅游区为主要核心词汇,以及“三亚”“表演”“景区”“体验”等为次要核心词汇,主要核心词汇和次要核心词汇都突显了三亚旅游演艺主题;以“海口”“公期”“神灵”等冼夫人传统文化主题词汇为边缘词汇的“核心(次核心)-边缘”结构。这一结构

反映了奔赴海南旅游的外地民众,通过“观看演艺活动、认识冼夫人、参与冼夫人文化节庆活动”的文化遗产信息的用户感知模式。政府、新闻单位、专家学者等专业主体的内容投射重点在冼夫人文化遗产和文化节庆上,对由文化遗产衍生的旅游资源、接待设施、居民感知和游客体验等内容少有提及。游客、居民和网民等用户主体更关注演艺内容,更愿意对特色美食、生态环境、文化体验等内容表达感受,选择性接收了冼夫人功勋、穿杖习俗和传统美食等感兴趣的专业内容,没有形成对冼夫人文化遗产的全面认知。专业信息的内容投射未能让游客全面认知冼夫人文化遗产的丰富内涵。游客对由三亚现代创意和数字科技包装而成的主题演艺产品更感兴趣,而以海口为中心的文化节庆和纪念馆观光等内容没有被游客广泛认可和接受,冼夫人文化节庆和庙宇观光还不是主打的旅游产品。由此可见,冼夫人文化遗产信息的专业内容投射没有完全达到专业主体的预期传播效果。

三、海南冼夫人文化遗产传播策略创新

综合调查发现,海南冼夫人文化遗产传播,在专业内容供给上,以节庆活动、非遗传承、知识普及为主,与居民和游客的文化休闲、旅游消费、猎奇探索需求差距较大;在专业内容质量上,政府、新闻单位对节庆活动报道在形式和内容上较为单一,不同年份新闻稿的变化不大,投射内容“大水漫灌”,未考虑受众主体的差异和接受程度;在居民、游客等用户主体自创内容方面,用户信息发布渠道集中在本地论坛和旅游点评网站,内容以旅游地整体攻略为主,缺乏冼夫人文化遗产的优质内容;政府和新闻单位对今日头条、快手等新媒体使用较少,传播形式缺乏创新;文化遗产传播严重依赖节庆举办,节庆中断三年造成冼夫人文化遗产的信息传播严重受阻。针对海南冼夫人文化遗产传播存在的问题,从以下4个方面提出文化遗产传播的创新策略。

(一)改善投射供给

1.了解用户信息行为

为增加专业投射的针对性,应了解新媒体时代用户信息行为的显著变化。出行前用户倾向于使用小红书、抖音等平台搜索民宿、小吃、特产等生活类的内容,了解目的地的信息,形成对目的地的初步印象。而媒体制作的短视频通过剪辑、滤镜等方式展示精华内容,拉高了用户期待,造成用户旅行预期与实际体验之间的落差。同时,基于信息偏好的算法推送机制,易产生严重的“信息茧房”和“回音室效应”,形成“信息盲区”与“特殊圈子”,造成潜在旅游消费者等网络用户在旅游目的地选择和旅游产品服务购买等旅游消费决策上的失误。

2.改革专业内容生产

新闻单位通过制度改革和技术创新,激发记者的创作潜能。第一,提高报道权威性。科普历史时,记者通过查阅权威资料、向专家求证等,避免史实错误;报道节庆时,记者应亲临现场获取一手素材,对网上资料注意甄别,厘清事件脉络,可适当引用网民评论,提高亲和力。第二,增加报道科技性。尝试运用无人机拍照直播、机器人写稿、虚拟主播播报、视频动漫新闻等数字媒体进行采访编辑、文字处理与新闻呈现,对节庆全程报道,提高传播水平。第三,加强报道协同性。充分调动政府、企业、专家和居民等力量,挖掘新闻线索和采访对象,保证专业内容的政治高度、信息鲜度、视野广度、内容深度和情感温度。

3.优化专业投射内容

第一,阐释文化内涵。文化形态上,阐明冼夫人文化遗产中爱国文化、爱民文化、开疆文化等具體形态的文化特性与现实价值;文化行踪上,分析冼夫人在海南的行踪与海南军坡和公期两大传统节庆、文明开化、资源开发、农业发展、教育普及的关系;文化联系上,概括总结冼夫人与路博德、冯白驹等军事将领,苏轼、海瑞等政治人物,黄道婆、红色娘子军等女性人物,鉴真、白玉蟾等宗教人物的文化渊源,进行整合营销。第二,创造大众话语。将冼夫人文化有针对地推送给相关用户群体,避免新闻报道的长篇累牍、面面俱到;对推介较少的宜居生活、休闲娱乐、滨海度假等内容加大宣传力度;用游客喜闻乐见的现代话语、生活话语、网络话语进行传播,展示可亲、可敬、可信、可爱的海南冼夫人文化遗产形象。第三,创新表达方式。通过接地气的大白话、家常话等生活化表达,拉近历史人物与当今时代的距离;将冼夫人传说进行叙事性、时代性和全球性故事化表达,成为海南故事、中国故事一部分;以短小精悍、图文并茂、形式活泼的简短化、轻量化“微传播”表达,适应碎片化传播趋势,降低受众接收门槛。

(二)鼓励用户自创

1.拓展用户创作平台

政府和新闻单位等专业传播主体应不断拓展信息发布和用户创作平台。第一,微博平台。邀请微博名人为文化遗产代言,制造营销话题,吸引用户关注评论。第二,图片分享平台。为冼夫人文化遗产人物雕塑、盛大节庆、古朴建筑、旅游演艺等具有画面感的文化要素提供展示空间。第三,内容聚合平台。引导大众在今日头条、微信公众号等内容聚合平台创作和发布内容,实现文化交流、内容变现。第四,旅游电商平台。招募旅游品鉴师撰写图文并茂、内容详实、生动活泼的旅行游记与旅游攻略,提升用户创作水平。第五,问答网站平台。定期检索,及时完整回复相关问题,引导网民提出更多问题。第六,短视频平台。通过发布内容、设置话题、举办内容创作大赛等方式,促进用户的短视频创作。

2.扩大用户创作主体

在移动互联网环境下,用户可以根据个人的知识和偏好,通过点击、转发与评论等具有主观能动性的行为,对接收到的信息进行甄选、重组和再创作等赋能活动,实现冼夫人文化遗产信息的不断增值与扩大。每位互联网用户都是文化遗产的内容创作主体,因此,在普通网民中发现和扩大创作群体,是提升文化遗产软实力的关键。除了居民、游客外,还应鼓励影视明星、文旅博主、专家学者与退休人员等潜在优质创作者,通过创作采风、参与体验、文艺创作和短视频制作等方式,创作更多优质内容,营造良好的文化遗产内容生态。

3.优化用户创作体验

通过智能科技和人文关怀,提升普通用户在网络平台的创作体验。第一,提供智能提示服务。平台提供智能问答、选择推荐、聊天服务等,帮助用户找到创作灵感、明确选题内容、加快创作进展。第二,提供智能内容管理服务。提供参考文献、阅读笔记、碎片灵感、内容草稿等内容管理服务,帮助用户回溯内容、发现问题、填补漏洞,完成创作。第三,营造创作氛围。完善网络平台内容发布规则和内容审核系统,过滤质量较差或与主题不符的内容,惩处抄袭、洗稿等侵权行为,保护用户创作的积极性。第四,建立沟通反馈机制。成立网络社区委员会,审核复议用户纠纷、不实内容、内容侵权、网络举报等,提高平台公信力,促进内容质量提升。

(三)实现精准传播

1.挖掘文化遗产数据

依托政府智慧平台、新闻融媒体平台或网络内容聚合平台,建设冼夫人文化遗产内容加工、存储与传播平台。利用文本修复、文本录入、网络爬虫、日志挖掘、页面行为监控等技术获取数据。数据包括冼夫人文化的历史典籍、民间记录、政府文件、学术文献、统计数据、研究报告、产品手册、新闻报道等专业内容,以及网民讨论、游客点评、游记攻略、位置信息等用户内容;通过标准化解构、标签化处理、解构重组、智能关联、知识图谱等方法,解读文化遗产数据中的历史地理、产业政策、开发现状、消费需求等有效信息,实现数据内容的“千人千面”“千企千面”。

2.定位传播受众用户

对不同用户采取不同的内容策略,避免“大水漫灌”和“无的放矢”。第一,同质定位。将冼夫人文化穿杖“猎奇”和军坡宴“美味”等最有辨识度的内容,无差异地向全体用户推广。第二,区域定位。将特色区域向客源市场推广,如海口新坡镇的节庆产品、琼海石壁镇的田园型文化旅游产品、三亚千古情的演艺度假产品。第三,用户定位。在资源约束情况下,仅对倾向型和创新型等高价值用户推广内容,巩固忠诚度高的群体。第四,选择定位。基于市场调查、数据挖掘结果,选择性地向用户提供最需要的内容。第五,单一定位。针对认可度最高、最愿意花费时间金钱的群体,投放高水平内容,促使其成为冼夫人文化遗产的民俗研究者、建言献策者、活动策划者、经费捐助者。

3.精准推送文旅内容

根据算法推荐,针对不同的内容特征与时空情景,向用户发送内容,减少检索负担。第一,全量推送。将节庆举办、价格优惠、规划法规等内容面向全网推送。第二,兴趣推送。根据用户偏好,对规模较小、忠诚度高的用户进行针对性内容推送。第三,时段推送。根据作息时间,做好一天当中24小时的内容推送安排,在合适时段推送合适内容。第四,场景推送。通过地理位置、信息检索、语音内容等,推算用户所处场景,做出内容推送,注意保护隐私。第五,假日推送。节假日交通出行中的内容推送,节前时段烘托气氛、激发用户出游欲望,假期时段推送旅游城市和景区天气、食宿、门票等信息。

(四)创新文化传承

1.创新文化遗产仪式

冼夫人文化仪式应挖掘时空资源,创新场景设计与操演安排,通过优质的传播内容,塑造文化遗产的良好形象。第一,仪式主题。以人民为中心,促进群众参与,满足美好生活需要;坚持与时俱进,探寻冼夫人文化的时代价值;坚持问题导向,

通过开展冼夫人文化旅游,刺激旅游消费;在冼夫人文化节庆活动上,举办相亲活动,助力青年群体婚恋;通过弘扬冼夫人家风家训文化,在全社会营造“敬老爱老赡养老人”风气;通过开展冼夫人文化主题研学旅行,拓展青年儿童教育渠道;通过上述举措,能够一定程度上解决一些社会问题。

第二,仪式时间。仪式举办时间可根据冼夫人、家族成员重要日期以及节日日期確定;仪式时长要考虑仪式档次规模、文艺演出、直播报道等因素。第三,仪式空间。可在海南主要城市的冼夫人纪念设施、景区、历史街区、文化场馆、大学校园等地举办仪式,从而塑造集体记忆。第四,仪式场景。将冼夫人文化融入仪式的现场展演、音乐设置、群众动员等环节,还原历史画面、创造时空对话。第五,仪式操演。规范仪式程序、丰富仪式形式。其中,礼仪操演最能体现中华礼仪精华,涵盖婚礼和祭祀等“吉礼”、迎宾饮食等“宾礼”、装军巡游等“军礼”;竞争操演以古代战争为原型,通过比赛激发斗志、增强荣誉意识,包括体育、武术和诗画类竞赛等,还可融入民族、军事、红色元素。

2.创新文化遗产展陈

通过展览陈列呈现冼夫人文化遗产的背景信息、民俗知识、演化轨迹与社会关系。第一,体验展陈。展陈场馆增设影院剧场、会议厅、餐厅茶座、体验馆和手工制作室等,拓展展陈空间功能、优化观展体验。第二,语音展陈。基于无线网络的便携式语音导览服务,实现边听边看、边看边找的语音交互体验。第三,交互展陈。通过触屏界面、查询终端、机器人导游等设备,提供语音查询、视频介绍,实现视听触觉交互体验。第四,动态展陈。利用虚拟增强与混合现实、裸眼5D、全息投影等技术,再现冼夫人沙场点兵的场景,呈现海南千年变迁历史与旅游景观,营造虚实相生、心物共融的意境。

3.创新文化遗产宣传

文化宣传是党政部门和新闻单位,基于宣传教育、舆论引导等目的,针对冼夫人文化遗产内容的官方信息传播。第一,把握宣传导向。媒体要增强“四个意识”、坚定“四个自信”,避免文化复古主义、文化中心主义、文化虚无主义等错误倾向,把文化宣传与践行社会主义核心价值观相结合,讲好海南文化故事。第二,优化宣传内容。在节庆活动前总结历届举办情况,与政策热点结合,营造舆论氛围;在节庆活动举办过程中,紧扣议程安排,全方位呈现节庆实况,创作精品佳作;在节庆结束后总结活动举办过程、活动亮点、经济社会效益、招商引资情况,实现影响最大化。第三,丰富宣传方式。制作思维导图、宣传短片、数据新闻,利用H5技术推出助力“打Call”活动,实现新闻的可互动、可分享、可体验。第四,优化宣传流程。建立冼夫人文化遗产信息的全媒体信息处理平台,形成“新旧融合、一次采集、多种生成、多渠道传播”的“中央厨房”新闻信息生产与传播机制,在保障冼夫人文化遗产信息传播权威性、统一性的基础上,实现文化遗产信息传播的个性化、多样化;采用“边采边写边审边发”模式,提高宣传的时效性。

四、结语

传播不仅是文化遗产生成的必要条件,更是文化遗产保护传承、发扬光大的重要途径。为了更好的实现文化遗产传播目标,有必要对文化遗产专业传播主体的内容投射与传播受众的内容感知情况进行调查和比较,掌握自媒体时代冼夫人文化遗产在网络空间的传播状况。因此,本研究以海南冼夫人文化遗产为例,基于网络文本挖掘方法,对作为文化遗产信息专业主体传播情况的投射内容,与作为文化遗产信息用户主体接收情况的感知内容,通过文本挖掘与文本分析进行调查与多维比较,了解政府和新闻媒体等专业主体针对游客、居民等用户主体进行文化遗产内容传播的成果效能。在揭示文化遗产网络空间传播状况基础上,针对专业投射与用户感知之间的矛盾,提出优化专业投射、鼓励用户自创等内容生产改革措施;针对自媒体时代的传播新挑战,提出实现精准传播的升级措施;针对海南冼夫人文化遗产自身特点和在文化传承中存在的困境,提出创新文化传承方式的拓展措施,由此形成新时代文化遗产传播的全新思路,以促进专业传播主体与受众之间传播内容的供需平衡、同频共振、同向同行,实现文化遗产保护与传承的持续推进与守正创新。

参考文献:

[1]Lasswell H D,Schramm W, Roberts D F.The Structure and Function of Communication in Society [A]. The Process and Effects of Mass Communication [C]. Urbana: University of Illinois Press, 1971.

[2]刘雅,王平. 媒体融合重构非物质文化遗产传播推广路径[J]. 中国出版,2020(6).

[3]Ballesteros E R,Ramírez M H.Identity and Community:Reflections on the Development of Mining Heritage Tourism in Southern Spain [J]. Tourism Management, 2007(3).

[4]吴晨辉,张争胜. 南海《更路簿》“遗产化”的路径和机制[J]. 地理科学, 2022(6).

[5]丛桂芹. 价值建构与阐释:基于传播理念的文化遗产保护[D]. 北京: 清华大学, 2013.

[6]柴颂华,吕尚彬. 基于“5W”模式下的非物质文化遗产传播研究[J]. 学术论坛, 2016(7).

[7]潘志庚,袁庆曙,陈胜男,等. 文化遗产数字化展示与互动技术研究与进展[J]. 浙江大学学报(理学版), 2020(3).

[8]周凯,张燕.仪式观视阈下非遗旅游文化传播的功能与路径[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2022(4).

[9]徐孝娟,邓金雨,吴曼丽,等. 文化遗产数字化展示类APP的用户使用研究:基于传播生态学理论的视角[J]. 现代情报, 2022(9).

[10]耿爽,何钰琴,许欣,等. 基于文本成分距离的节事“官方投射形象-观众感知形象”比较研究[J]. 數据分析与知识发现, 2022(6).

[11]卢诚,贾昌萍. 冼夫人精神研究[M]. 北京: 中国石化出版社, 2017.

[12]Baloglu S,Mc Cleary K W.A Model of Destination Image Formation [J]. Annals of Tourism Research, 1999(4).

[13]顾基发. 物理事理人理系统方法论的实践[J]. 管理学报, 2011(3).

[14]王承云,戴添乐,蒋世敏,等. 基于网络大数据的上海红色旅游形象感知与情感评价研究[J].旅游科学, 2022(2).

[15]刘逸,陈欣诺,保继刚,等. 游客对自然和人文旅游资源的情感画像差异研究[J].旅游学刊, 2019(10).

[16]史鹏飞,明庆忠, 韩剑磊,等. 游客感知与政府宣传:资源相似型旅游目的地形象维度对比研究[J].旅游研究, 2021(1).

收稿日期:20221219

基金项目:海南省哲学社会科学规划项目(HNSK(YB)18-26);海南省哲学社会科学规划项目(HNSK(YB)20-28);海南师范大学研究生创新科研课题(hsyx2022-41)

作者简介:付业勤(1984-),男,四川攀枝花人,海南师范大学旅游学院副教授,博士,主要从事文化与旅游融合研究;

马如(1995-),女,陕西榆林人,海南师范大学旅游学院2021级旅游管理专业硕士研究生;曹文明(1981-),男,湖北襄阳人,海南师范大学历史文化学院讲师,博士,主要从事中俄文化比较研究。