从传统木作和酿酒技术看李白《静夜思》之“床”

【摘 要】李白《静夜思》“床前明月光”的“床”有“卧具说”“坐具说”“井栏说”“檐廊说”等说法,否定“卧具说”的认为,不可能在有“卧床”的室内看到地上的月光。其实不然,唐时房屋用的是“隔扇门”,为落地门且上半部透光,因此在“卧床”时看到地上月光是可能的。并且,此床也有可能为“酒榨”,即“酒床”,也称“糟床”——古代酿酒工艺流程中不可或缺的设备。古代家庭酿酒使用小型“酒床”,酒坊使用大型木制“酒床”,酒坊往往前店后坊,店面是可以灵便装卸的木板大排门,早卸晚上。

【关键词】李白;《静夜思》;床;糟床;酒床

【中图分类号】K206 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2023)07—112—03

一、有可能就是“卧床”

李白《静夜思》中的“床”字,目前有“卧床说”“坐具说”“井栏说”“檐廊说”等说法,都很有道理,也存在异议。

其中否定“卧床说”的理由是:如是“坐或躺在床上”,不方便做出“举头”“低头”的动作。”

但诗歌中往往存在时间的流动和空间的转移,以及诗人身体动作上的相应变化。如“白日依山尽,黄河入海流。”就存在诗人先是看到了白日在“西”依山尽,然后视线转向“东”,看到或想象到黄河入海。《静夜思》中的“李白”应该是先看到了床前的明月光,有了一番心理活动“疑是地上霜”,于是不能入眠,起身徘徊,这才有了“举头望明月”和“低头思故乡”。也即是诗中的动作不是在同一个位置完成的。

其中否定“卧床说”的另一个理由是:有“卧床”说明是室内,不可能看到室内地上大面积的月光。

在现代,的确不容易在床上看到地上大面积的月光,但在唐代,是有可能的。这是因为李白生活的时代,建筑内部的“门”是“隔扇门”。

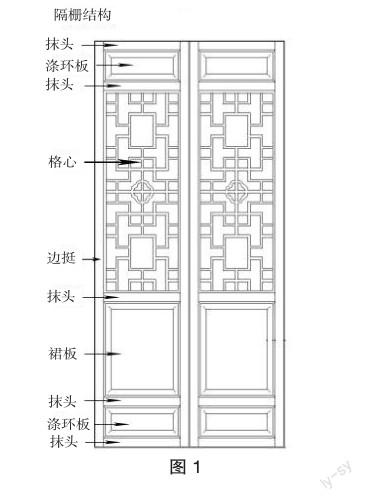

“隔扇门”作为古建筑最常用的门扇形式,唐代已经出现,宋代以后大量采用,从民居到宫殿都可以看到。隔扇门通常为四扇,六扇和八扇,每一扇主要由隔心,绦环板,裙板三部分组成,上部为格心,由花样棂格拼成,可透光。下部为裙板,不透光,可以有木刻装饰。隔扇门的使用方式很灵活,在要求扩大空间时,隔扇门可以除下。

因此,李白时代室内的地上,是可以透入大面积月光的。

李白之前的刘允济《怨情》有句“虚牖风惊梦,空床月厌人。”李白之后的白居易《早秋独夜》亦云“独向檐下眠,觉来半床月。”之所以室内有这么大面积的月光,也正是由唐代门的结构所致。

二、这个“床”也有可能是“酒床”即“糟床”

(一)古法酿酒取酒要用到“槽”即“糟床”

李白诗中的酒往往要“压”。其《金陵酒肆留别》云:“风吹柳花满店香, 吴姬压酒唤客尝。金陵子弟来相送, 欲行不行各尽觞。”[1]诗中的“压酒”指的就是古法酿酒工艺中的一个重要环节。

唐代酿酒采用固态发酵法:将原料加水蒸煮,冷却后加入酒曲拌匀放入窖池。酒曲将粮食中的淀粉转化为糖(糖化),再发酵成酒。孙思邈《千金要方》记载:“酿米一石,水七斗,好曲末二斗,如家常酿酒法。”可见在唐代民间普遍掌握这种酿酒工艺。发酵成熟后含有酒的原料就是酒醅。李白《襄阳歌》“遥看汉水鸭头绿,恰似葡萄初酦醅。”这种新醅之酒有渣滓,如白居易《问刘十九》中所言 “绿蚁新醅酒”。这时需要将酒浆與酒糟分开,才能收取纯净酒。

唐人取酒方法有二:

一是器具过滤。过滤器具多用竹蔑编成,皮日休《奉和鲁望新夏东郊闲泛》即有“黄篾楼中挂酒篘”,其《酒中十咏·酒篘》:“翠篾初织来,或如古鱼器。新从山下买,静向甔中试。轻可网金醅,疏能容玉蚁。自此好成功,无贻我罍耻。”描述了用酒篘过滤的全过程,这是当时最简易又普遍的过滤方法。

这种简易的过滤方法效率低,多用于家酿取酒,效果也不如糟床压榨,过滤后的酒糟中尚含有少量的酒液,取出的酒比较浑浊,所以有“绿蚁”“中圣人”等说。正如唐彦谦《宿独留》云:“新篘酒带浑。”

在一时找不到专用过滤器具时,古嗜酒名士如陶渊明甚至“取头上葛巾漉酒,漉毕,还复著之”。《宋书·陶潜传》《南史·陶潜传》皆记此事。贺知章《春兴》用此典:“泉喷横琴膝,花粘漉酒巾。”卢纶《无题》:“高歌犹爱思归引,醉语惟夸漉酒巾。”李白《戏赠郑溧阳》亦用此典:“陶令日日醉,不知五柳春,素琴本无弦,漉酒用葛巾。”

二是用“酒床”即“糟床”压榨。糟床是一种木制榨酒设备,主体结构为榨箱,酒醅连糟带汁倾入其中,上盖压板,用砧石为重力进行压榨,酒液便通过糟床的隙缝或导孔流滴下来,就得到了纯净的酒。这个工序,称为“压酒”。唐前的《齐民要术》亦称“押”。

这种方法多用于官营酒务或私营酒坊,能够较好地实现酒液与酒糟的分离,是唐代主要的滤酒方法。新酒压出,如尚余酒渣,还需酾酒,即过滤。

唐代陆龟蒙《酒床》诗云:“六尺样何奇,溪边灌来洁。糟深贮方半,石重流还咽。”由此看来,当时的糟床大约六尺,压酒用重石。

宋承唐法,北宋成书的朱肱《北山酒经》详细总结了历代酿酒的重要理及技术。《北山酒经》卷下有“上槽”一节,对榨酒工艺进行了阐述:“上槽仍须匀装停,铺手安压板,正下砧簟,所贵压得匀干,并无箭失。转酒人瓮,须垂手倾下,免见濯损酒味。”

现代酿酒渐不采用传统木制“糟床”压榨,多采用板框压滤机对含有酒糟的酒进行固液分离,因此读者看到诗中的“压酒”想不到“糟床”,但在古代很多家庭会私酿,所以看到“压酒”就会知道这是“新酒初熟”时的工序,如南宋胡仔《苕溪渔隐丛话》云:“李太白诗‘吴姬压酒唤客尝,见新酒初熟, 江南风物之美。”现在,吴越一代民间依然有古法酿酒,需要用到木榨即“糟床”,位于绍兴的中国黄酒博物馆仍有这种工艺的展示。

李白无一日不饮酒,其《赠内》诗云:“三百六十日,日日醉如泥。”且每日饮酒量极大:“百年三万六千日,一日须倾三百杯”(《襄阳歌》。其嗜酒如命,甚至常常睡在酒家。杜甫《饮中八仙歌》称其“长安市上酒家眠”。唐代酒家往往前店后坊,后坊生产酒,前店为“酒肆”,店面是可以灵便装卸的木板大排门,早卸晚上。

李白很有可能“乘兴踏月,西入酒家。不觉人物两忘,身在世外。夜来月下卧醒”,看到“酒床”即“糟床”前的如霜的明月光,起了思乡之情,于是就有了这简单又隽永的不朽诗篇。

(二)唐人诗中出现的“糟床”

嗜酒名士往往以槽边喝酒为傲,如刘伶《酒德颂》:“先生于是方捧罂承槽,衔杯漱醪;奋髯踑踞,枕麴藉糟;无思无虑,其乐陶陶。”唐人也往往以槽入诗,如张籍《和左司元郎中秋居》描述了他的逍遥生活:“就石安琴枕,穿松压酒槽。”

唐诗中屡屡提及“糟床”,而且诗人是近距离地接近“酒床”即“糟床”的,鲍溶《山中冬思》即云“幽人毛褐暖,笑就糟床醉。”

爱酒的皮日休同样崇拜李白,其《七爱诗·李翰林》云:“吾爱李太白,身是酒星魄。”其《奉和添酒中六咏其三》写酒瓮“移来近曲室,倒处临糟床。”其《酒中十咏》专有《酒床》一篇:“糟床带松节,酒腻肥如羜,滴滴连有声,空疑杜康语。开眉既压后,染指偷尝处。自此得公田,不过浑种黍。”

唐宋时期存在民间私酿,家庭用“糟床”体积较小,如李贺《将进酒》:“琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。” 与李白同时代的杜甫有《羌村三首》:“赖知禾黍收,已觉糟床注。如今足斟酌,且用慰迟暮。”此处仇兆鳌注:“糟床,即酒醡也。”[2]

唐诗中提到的“糟床”压酒往往在日暮及夜间,如皮日休《酒中十咏·酒城》“朝倾逾百榼,暮压几千斛”,罗隐《江南》“夜槽压酒银船满”。

糟床压榨的滴酒声成为诗中常见的元素。如李郢《送友生下第出关》:“花笑旅人惟赖酒,镜欺双鬓莫言文。糟床滴沥余声尽,还典重裘又送君。”

唐诗多处提到夜里及拂晓听到糟床压榨的滴酒声,如陆龟蒙《看压新醅寄怀袭美》“晓压糟床渐有声”,诗人以听到“压酒声”破愁,如郑谷《郊墅》:“画成烟景垂杨色,滴破春愁压酒声。”段成式《醉中吟》:“只爱糟床滴滴声,长愁声绝又醒醒。人间荣辱不常定,唯有南山依旧青。”

(三)唐后文学作品中依然有 “酒床”即“糟床”

宋时民间私酿发达,正如王安石《江上》诗云“村落家家有浊醪”,并且延续“糟床”压酒传统,如秦观《题务中壁》“醡头春酒响潺潺”。

宋诗中屡屡出现“酒床”“糟床”,如苏轼《跋送石昌言引》:“一日坐酒肆,与其徒饮且酣,闻彦国当使不测之虏,愤愤推酒床,拳皮裂,遂自请行。”曾巩《舍弟南源刈稻》“买田南山下,禾黍忽已秋。糟床待此注,岂止衣食谋。”

和“糟床”配套的装酒醅的袋子称为“酒囊”,即“压酒囊”,在宋诗中也有出现,如苏轼《初到黄州》:“只惭无补丝毫事,尚费官家压酒囊。”诗边自注:“检校官例,折支多得退酒袋。”

由杨万里写其自酿酒(老夫出奇酿二缸)的《新酒歌》“松槽葛囊才上醡,老夫脱帽先尝新”可知其“糟床”为松木所制,如上文提及皮日休《酒床》诗所言“糟床带松节”,而“压酒囊”材质为“葛”。笔者曾至黄酒博物馆实地考察,今日的古法酿酒,依然需要“压酒囊”和“糟床”配合。

杨万里酿酒頗为得法,其《过三衢徐载叔采菊载酒秉烛夜酌走笔》“疾风动地雨倾荷,一事商量君信么。试问糟床与檐溜,雨声何似酒声多”可见其糟床出酒量很大。而王洋《近陋室以斗升酿家妇谓予未饮不以见告昨夜偷》用料较少:“斗米蒸炊入小罂,未应消息到比邻。静思怀璧真成罪,恐是糟床夜滴声。”

张元干《东平刘左车坎止春歌》也写其自酿酒:“老来手酿”“糟床正可珠的皪”,葛郯词《满江红·和吕居仁酬芮国瑞提刑》亦有:“怪夜来、有蚁出糟床,篘新绿。”

陆游有名句“新寒压酒夜,微雨种花时”(《闷极有作》),而且其本人也自酿酒。《比作陈下瓜曲酿成奇绝属病疡不敢取醉小啜而》写其自酿酒“醅瓮秋凄惊凛冽,糟床夜注爱淋浪。”陆游还交了爱酿酒的朋友,其《病起游近村》“水东溪友新酒熟”,于是他“从今病愈即相寻,共听糟床滴春瓮。”

不独南方宋人如此,北方金人亦有“糟床”入诗。金朝大臣元德明(元好问之父)《室人生朝》有:“新酒清浑共,糟床洗盏尝。”

入元以后,“糟床”进入更辽阔的创作者群体。张仲深《越上九日感怀七首呈韩明善先生》有“糟床注新酿,已免沽挈忧。幸此足斟酌,好景庶可酬”,杨维桢《将进酒》也有“糟床嘈嘈落红雨”之句,色目诗人马祖常《贡仲章待制宠和次韵》亦云:“戴凭久负谈经席,阮籍唯知近酒床。”

清朝陈维崧《好事近·食蟹忆南耕》写到了“听糟床细注”的美好感受:“溪友馈霜螯,细捣蛮姜慢吃。更听糟床细注,赏半窗晴碧。游仙今夜忆曹唐,正锁旌阳宅。料在醮坛深处,倚石床吹笛。”

三、结语

笔者曾考察多处古法酿酒作坊,看到了真正的“糟床”,目睹了压酒的过程。也亲眼看到了晚间月光铺在酒坊的地上,包括室内。

其实李白《静夜思》中的这个“床”到底是什么,诗人自己也不在意,在意的话就写明了。这首诗千古流传,没有人弄清楚那床的具体属性样貌,但不也成了名作吗?此文并非一定要给这个“床”下个定论,而是汉字存在多种表达可能性,正是这种不确定的多样性给语言带来了更广阔的解读空间,使诗歌具有千变万化的魅力。

参考文献:

[1](清)彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,2011.

[2]萧涤非.杜甫诗选注[M].北京:人民文学出版社,1998.

作者简介:张宏(1976—),女,汉族,山东曲阜人,文学博士研究生,上海工程技术大学基础教学部,讲师,研究方向为中国文学批评史。