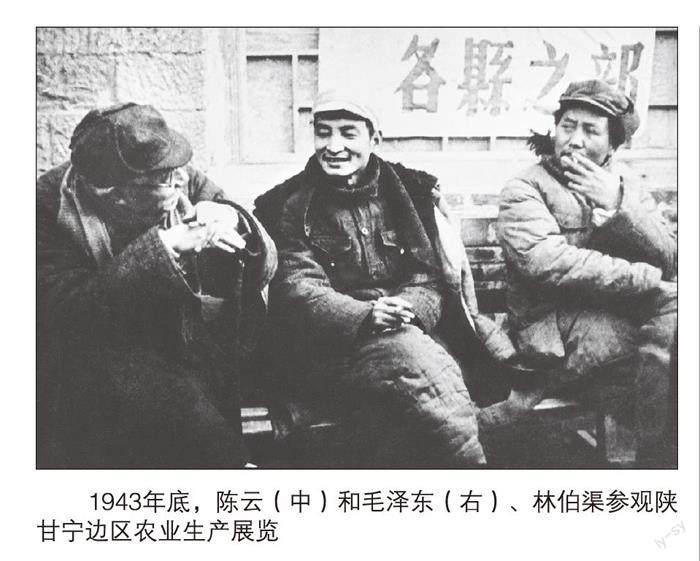

陈云在调查研究中这样抓细节

余薇

2023年3月,中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》,强调要练好调查研究的基本功,扑下身子干实事、谋实招、求实效,使调查研究工作同中心工作和决策需要紧密结合起来,更好为科学决策服务。在革命与建设年代,陈云坚持按照毛泽东调查研究的思想行事,长期搞调研并屡获显著成效。他善于从群众的家长里短、衣食住行、生活环境中的细微之处发现问题、了解实情、解决问题。他从实践中总结出来的“不唯上,不唯书,只唯实,交换、比较、反复”,是一个充满唯物辩证法的领导原则和工作方法,是对马克思主义哲学和党的思想路线的重要贡献。

在调研中观察要精细入微

搞好调研,就要把眼睛对准人民群众细致入微地观察,这样才能发现办公室听不到、看不到、想不到的情况,才能把握群众的脉搏和体察群众的期盼。陈云搞调研,善于深入群众内部,观察解决群众急难愁盼的问题。

观察精细入微,就要做到“眼睛向下”,充满“群众味”,方能听到真话、察准实情、取得真经,从基层一线探寻最优答案。1987年,陈云在中央政治局扩大会议上说:“调查研究的方法,我看不是100多个部一个一个地都拿本子在书记处会上念一道,大家东插一句、西插一句,最后主持会议的讲一讲就通过了。调查研究的方法,也不是一个星期跑22个县,那样无非是坐汽车走一圈就是了。”不接地气的调研,自然看不清实情,听不到真话,只是走过场搞形式而已。

1944年春到1945年秋,陈云调任西北财经办事处副主任。陕甘宁边区盐储藏量丰富。全民族抗战以来,随着我国各大海鹽产区的相继沦陷,军民吃盐出现严重困难。“盐是边区最大宗的出口物资,一般占边区产品出口总值的三分之二,对平衡进出口和稳定物价具有举足轻重的关键作用。”①而边区为发展经济,也需要用食盐同外界换取资金和各类急需物资。如何有效运输食盐是一直存在的问题。陈云主持西北财经工作后,“一切以照顾国计民生为出发点”,强调“盐销不出去是个大问题”②,调查食盐运输情况,以期找出症结所在。原来发动群众驮盐,小毛驴驮不了多少斤,走的尽是山路,还要跟一个人照应。从富县到靖边往返运盐,许多驴背磨烂了,驴腿摔断了,群众怨声载道。后来富县城关区区长鲁忠才率队去驮盐,他一路上辛勤照应,顺利完成任务。毛主席批转了他的总结,但这终究是个别好典型。陈云认真观察驮盐运输的细节,然后深入听取群众意见,了解到群众驮盐的弊端,改收运盐代金(即免征人力畜力而代以纳税的办法),不直接参加运盐者可缴纳公盐代金,由运输合作社代运,改变了原来劳民伤财运盐出境的办法,群众反映良好。

1961年6月27日至7月11日,陈云回到家乡青浦县的小蒸公社实地调研。他不顾自身患病,起早贪黑各处蹲点调研,在农民家中住了15天,听了公社党委两次报告,开了10次专题座谈会,还实地观察农民生活。那时,小蒸公社都是狭窄土路,往返很多自然村要步行七八里地,有的还要坐船过河,但他依旧坚持深入到农民家观察他们养猪、种地、居住和吃饭等情况。“其中最要紧、最受群众关心的,是母猪私养、农作物种植安排和自留地三个问题”③。通过详细的实地考察,他听到了群众掏心窝的话,也掌握了农村的真实情况,形成了《青浦农村调查》报告。

陈云对养猪是公养好还是私养好问题的调研,堪称他深入基层一线调研的成功范例。“大跃进”以来,养猪数量大幅度下降,小蒸公社1957年猪的存栏数达1.6万头,1960年下降至5600头,减少近三分之二。私人所养的猪曾在人民公社化后和庐山会议后两度被没收。为改变这种状况,“十二条”④规定:“养猪应该两条腿走路,公养和私养并举,公养猪应该以小队和食堂为主,社员户养猪也应该鼓励。”“六十条”⑤规定:社员可以“饲养猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅等家畜家禽,也可以饲养母猪”。然而,“十二条”和“六十条”下达后,大多数农村已把肉猪下放给社员私养,但大部分母猪仍由公社、生产大队或生产队公养。母猪是否应该下放给社员私养,许多公社仍犹豫不决,在等待观望。小蒸公社也是这样。症结在哪里?他走访了全公社15个养猪场中的10个,一路听汇报,访群众,下田地,调查内容包括公私养猪的喂食、怀孕、接生、奶猪养护、饲料、积肥、用工等养猪细节。他发现私养母猪养得好,几个人管一头,对待母猪像对待产妇,对待奶猪如对待婴儿,喂食喂得好,细心呵护;发现不同时期母猪和奶猪的不同饲料需要。通过细致研究母猪、奶猪吃食,“发现它们有时多给吃精饲料,有时多给吃青饲料,有时让吃干一点,有时让吃稀一点”⑥;他还留意到,母猪喂养夏天需要注意防暑,要在猪棚内垫些水草,母猪睡在上面比较清凉;冬天需要注意保温,要在猪棚内垫些干草,遮盖好后容易保温。公养猪因为棚大,冬天很冷,奶猪怕冷,挤在稻草中或母猪腹下,易被母猪压死。像投放饲料、奶猪吃奶、猪棚打理等一些细小问题,他都深入观察,最终形成《母猪应该下放给农民私养》的报告,列举出私养母猪的三大好处并提出指导措施。这样的调查结论使人心服口服。中央将他的报告转发至各地。通过这次调查,很多地方坚持了养猪事业发展的正确方向。

陈云强调,调查研究不能搞形式、走过场,要打入群众内部,俯下身子,虚心听取意见建议、认真总结经验教训,这样才能达到调研效果,才能解决群众的实际问题。

在调研中算账要精打细算

陈云到各地做调研,常常通过算账摸清下面建设进展、发现存在问题、纠正工作失误,为重要决策的制定与实施提供具体依据。他负责财经工作时说过,“财政工作人员要精通业务,要会算账”⑦。领导同志下基层调查和听取汇报时,经常会接触一些与实际情况不太相符的情况。因此,如何了解到真实情况、真实数据,极为重要。

会算账是他调研的一大法门。东北解放战争时期,面对国民党十万重兵,是退、是留?多少个不眠夜,他找人谈话、了解情况,全面分析形势,对“留下”和“撤走”的利害得失反复比较,算了一笔细账。他晚年回忆说:“如果我们不坚持南满,向北满撤,部队在过长白山时要损失几千人。撤到北满,敌人还要追过来,还要打仗,从南满撤下来的部队又会损失几千人。由于我们从南满撤了,敌人可以全力对付北满,那时北满也很可能保不住,部队只得继续往北撤,一直撤到苏联境内。但我们都是中国共产党人,不能总住在苏联,早晚有一天还要打过黑龙江,打到北满,打到南满。在这些战斗中,以前从南满撤下来的部队又要损失几千人。而且,当初主力撤回北满后留下来的地方武装也会受到很大损失。”他在算得失账。“相反,如果我们留下来坚持南满,部队可能损失四分之三,甚至五分之四,但只要守住南满,就不会失去掎角之势,就可以牵制敌人大批部队,使他们不能集中力量去打北满。两相比较,还是坚持南满比撤离南满损失小。”⑧最后拍板坚持守在南满。他对“坚持南满”和“撤到北满”进行利弊对比分析;既算具体细账,又算全局大账。用这种算账法,使得想“撤到北满”的同志心悦诚服转变了想法。

陈云十分重视算账,被形象地誉为新中国的大掌柜。他心里不仅有一本大账,而且还有明细账。新中国成立初期,农民生活改善、自然灾害发生,“使粮食增长的速度赶不上粮食消费增长的速度。因此,在当时粮食供求关系上显出了紧张的苗头”⑨。在此情况下,奸商投机贩运、囤积居奇、哄抬粮价、扰乱市场,使得市场粮价波动、农民待价惜售,造成国家经营粮收少销多的局势。对于这一严峻的粮食供求矛盾,毛泽东要求陈云负责的中财委拿出具体办法。陈云主管全国财经工作,对这时的粮食购销情况算得清清楚楚。本粮食年度(1953.7.1—1954.6.30)原定的340亿斤粮食收购计划,到9月底只完成近100亿斤,10月到12月要收购160亿斤,明年1月到6月要收购80亿斤才能完成计划。重要产粮地区东北,原定上交粮食42亿斤,因灾只能上交14亿斤。本年度粮食只能完成310亿斤收购计划,粮食销售则将增加到567亿斤。怎样解决新增的257亿斤购销差?他经过慎重思考,否定了多征收公粮、减少市场粮食销量、减少出口粮、减少军队和机关人员口粮、减少储备粮等方案,提出在农村征购、在城市配售的办法,即后来的“统购统销”。

1955年1月,他下江南实地调查粮食统购统销与市场情况。通过在上海、江苏实地调查,他了解到有的地方粮食征购率高达65%至70%,有些家庭不够吃。5月,他又专程到松江、青浦调查粮食问题。他一到家乡就立刻找小蒸乡挺秀村干部、练塘区区委书记等人谈话,了解粮食统购统销情况。通过摸情况、算细账掌握了大量翔实的数据,全面分析了粮食统购统销在农村的实施情况。他在重大问题上从不仓促拍板,总要经过仔细切实的调研,尊重“实事”,深思熟虑,反复“求是”,区别不同情况比较多种方案,经过算细账做到“心中有数”,再作出决定。两次江南之行,让他形成粮食定产、定购、定销的思路,找到坚持和改进粮食统购统销的具体办法。同时,对同粮食统购统销密切相关的市场问题和农业问题提出对策。这些,对发展农业生产、加强市场管理、促进工业化建设产生了积极影响。

在调研中分析要严谨细致

严谨细致是搞好调研的重要保证。陈云指出:“所有正确的政策,都是根据对实际情况的科学分析而来的。所有正确的分析,都是经过比较的。”⑩他要求考虑问题全面深入,分析问题鞭辟入里,总是请持有各种代表性意见的同志把意见完全摆出来,让大家尽情发言。然后,他再把大家的意见综合概括出来,请大家逐条讨论修改,以求符合客观事物本身的正确意见。

1961年5月25日,在全党大兴调研的实践中他创造性提出:“在干部中间多注意听反面的意见,这是调查研究的一种重要方法。”时隔半年多,1962年2月8日,他在参加为总结“大跃进”经验教训而召开的扩大的中央工作会议陕西省全体干部会议上,进一步完善这一观点:“调查研究有各种各样的方法,找有各种不同看法的人交换意见,也是一种方法,而且是一种重要的方法。”“听取各种不同的意见,经过周密的分析,把它集中起来。”1978年12月10日,陈云在中央工作会议东北组发言时也强调在发展现代化过程中,“我们既要听正面意见,又要听反面意见”。1990年1月24日,他同浙江省党政军负责同志谈话时说:“决定问题时,往往先放一放,比如放一个礼拜、两个礼拜,再反复考虑一下,听一听不同的意见。如果没有不同的意见,也要假设一个对立面。吸收正确的,驳倒错误的,使自己的意见更加完整。并且在实践过程中,还要继续修正。”

他所作的重大决策,都是在集思广益、全面了解和分析实际情况、弄清根据并经反复考虑后才作出的。“经常开会讨论,经常交换意见,就不至于出大的问题”,。1961年国民经济遭受重大挫折后,国家确立了工业支援农业的方针。中央决定把加速发展氮肥工业列为工业支援农业的重要任务之一。陈云曾设想把发展化肥工业的重点,放在建设一批年产800吨到2000吨合成氨的小型氮肥厂上。经过一年多实践,小型氮肥厂设备质量不好,技术操作很难掌握,事故较多,生产不稳定,实际产量并未达到设计要求且原料和动力的消耗都很大。實践证明原有设想缺乏可操作性。年产一万吨合成氨的中型厂比小型氮肥厂好一些,但生产也不稳定,产量达不到设计要求,氨加工的技术问题未很好解决,氨的损耗较大且成品容易分解,不易保存。而大型氮肥厂都已稳定生产较长时间,不论建设和生产在技术上都是成熟的。陈云经过调查研究后,下决心集中主要力量发展大型氮肥厂。1961年3月初,他连续4次听取化工部有关负责人的情况汇报,特意强调:“一万吨合成氨辩论会,要找一些‘反对派参加,包括化工部以外的‘反对派,听听反对意见。不听反对意见,一边倒一定会失败的。现在有些同志有话不敢讲,应当引导他们大胆地讲。”正是由于听取各方面意见特别是反对意见,他最终作出正确决策,使我国化肥工业走上快速发展的道路。

在所有调研中,他对三门峡水库修建极为遗憾。1957 年三门峡水库开工建设后不久,他指出:“三门峡要搞,应该提出方案,在报上公布,全国讨论。现在,党内党外都有意见,对坝高坝低、淹地多了少了、搞不搞都有一些意见。治涝也应该提出方案,报上公布,全国讨论……只有经过全民讨论,把好的意见吸收下来,才可以少犯一点错误。现在,我们有些问题决定得太快。”-正如他所言,后来建成的三门峡大坝,在拦洪蓄洪的同时也带来诸多棘手难题。他后来指出:“三门峡工程是我经过手的,就不能说是成功的,是一次失败的教训。”.1978年,为发展农业,国家着手实施南水北调工程,他很支持工程的修建,但在重大项目上一直保持严谨态度,他认为:“提倡把种种不同意见收集起来,认真加以研究,使这项工程避免各种片面性。”他给水利电力部部长钱正英写信,指出:“为了接受过去在三门峡工程中的教训,避免可能出现的弊病,我认为还应该专门召开几次有不同意见人的座谈会,让他们畅所欲言,充分发表意见。”“倾听一切对立面的意见,我认为这是全面看问题的主要方法。”/

陈云在调研中抓细节的现实启示

1.调查研究要入眼,及时发现问题。

调研要奔着问题去。1955年11月24日,毛泽东参加关于资本主义工商业改造问题的会议强调,干部“总坐在办公室里,是危险的,在一年里要有几个星期到外面跑,跟群众接触,这样才可以发现问题”,强调深入人民群众之中,向人民学习,拜群众为师。陈云也认为干部搞调研,要深入群众,“嗅觉要灵敏,要主动地发现问题 ”0。当前,我国发展面临世界百年未有之大变局的加速演进,各种风险挑战、困难问题比以往更加严峻复杂。环境越复杂、问题越尖锐,及时发现问题尤为重要。

对于党员干部来说,搞好调研,必须走到群众中间去亲力亲为。俯下身子与群众交朋友、拉家常,努力贴近基层、贴近群众、贴近实际,消除与群众的距离感,获得群众的信任,才能听到群众的真话,发现群众的困难。十四届全国人大一次会议闭幕后,国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问时指出:“坐在办公室里碰到的都是问题,深入基层看到的全是办法。”他还指出,搞好调研就要秉持对党和人民负责的精神。主动放下架子、迈开步子,不怕苦、不怕累,“眼睛向下”,多一些现场看、当面听、直接问,才能真正做到“听真话、察真情”。党员干部在调研过程中,既要到工作局面好、先进的地方去总结经验,也要到困难多、情况复杂、矛盾尖锐的地方去发现问题。

2.调查研究要入脑,深入分析问题。

毛泽东形象指出,调查就像“十月怀胎”,解决问题就像“一朝分娩”。陈云也说过类似的话:“领导机关制定政策,要用百分之九十以上的时间作调查研究工作,最后讨论作决定用不到百分之十的时间就够了。”为什么要用90%以上的时间调查研究呢?所有正确的政策,都是从对实际情况的科学分析而来。“大略的调查和研究可以发现问题,提出问题,但是还不能解决问题。要解决问题,还须作系统的周密的调查工作和研究工作,这就是分析的过程。”陈云分析为什么干部在做决定时会犯错误,“都是由于不了解实际情况就匆忙地决定对策,主观与客观相脱离” “实事求是既容易做到,也难以做到。要做到实事求是,就要从具体分析实际情况中找出对策”。只有多层次、多方位、多渠道调研,多听听各种视角下的看法,才能全面把握实情。“真正找到解决问题和矛盾的办法,不可能只一次完成的,往往要经过多次的交换、比较、反复,经过去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的不断深入的认识过程,才能达到目的。”

3.调查研究要入心,善于解决问题。

毛泽东在《调查工作》一文中明确指出:“调查就是解决问题。”陈云同样认为不能解决问题的调研,没有意义。习近平总书记强调,衡量调研搞得好不好,“关键要看调查研究的实效,看调研成果的运用,看能不能把问题解决好”。能不能真正解决问题,群众满意不满意,是检验调研科学性、有效性的评判标准。从问题出发,专注于解决具体问题,进而制定正确的斗争策略,唯有如此,才能在一定程度上克服官僚主义、形式主义问题。

调查研究就是要掌握情况,发现问题,提出对策,形成正确的意见并付诸实践;而不是写个调研报告向上交差或开会交流了事。调研要直奔问题,往矛盾大、情况复杂的地方去,搞清楚问题症结所在,逐一梳理,形成问题清单、责任清单、任务清单,逐一列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限。对短期能够解决的,立行立改、马上就办。对一时难以解决、需要持续推进的,明确目标,紧盯不放,一抓到底,做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手。调研成果是经过艰苦工作得来的,是调研人员汗水和智慧的结晶,必须十分珍惜,重视使用,充分发挥其在领导决策、指导工作中的应有作用和社会效益。

毛泽东在七千人大会上评价陈云, “他的方法是调査研究”。陈云在调研中抓细节的做法,值得我们深入学习。开展调研必须在精细入微地观察上用气力,在精打细算地算账上下功夫,在严谨细致地分析上求深入。只有把握好其中细节,才能真正掌握基层第一手最准确的资料,才能为政策的科学制定提供强有力支撑。现在,全党上下调查研究之风正在兴起,广大领导干部要认真学习老一辈无产阶级革命家的调查研究思想,用以指导今天的工作,增强问题意识,敢于正视问题,善于发现问题,以解决问题为根本目的,把调研成果转化为推进工作、战胜困难的实际成效。

注釋:

① + , .《陈云文选》(第3卷),人民出版社1995年版,第359、34、359、255页。

②《陈云文集》(第1卷),中央文献出版社2005年版,第389页。

③/《陈云传》(下),中央文献出版社2005年版,第1260、1564页。

④“十二条”是指《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》,是1960年11月3日由中共中央发出的文件。

⑤“六十条”是指 1961年3月15-23日,中共中央在广州召开工作会议,讨论通过的《农村人民公社工作条例(草案)》。

⑥刘家栋:《陈云与调查研究》,中央文献出版社2004年版,第41页。

⑦⑧《陈云传》(上),中央文献出版社2005年版,第482、383页。

⑨河北省粮食厅:《粮食统购统销好处说不完》,河北人民出版社1957年版,第3页。

-《陈云文集》(第3卷),中央文献出版社2005年版,第215页。

0《陈云文选》(第1卷),人民出版社1995年版,第272页。

(责编 王燕萍)