上颌改良式3D打印横腭杆支抗矫治高角开牙合1例

吴汉琪 车锋哲

【关键词】改良式3D打印横腭杆;高角开牙合;微种植体支抗

中图分类号:R783.5 文献标识码:B 文章编号:1004-4949(2023)10-0177-04

高角开牙合是临床上矫治难度较高的错牙合类型之一,会造成咬合异常,导致下颌关节疾病,影响咀嚼功能,增加了肠胃的消化负担;同时,高角开牙合还会导致面部不协调,影响面部美观,给患者的正常生活及社交带来严重困扰,甚至引发心理问题[1]。临床纠正开颌时常拔除前磨牙,让前牙控制性倾斜移动,同时后牙前移。而针对高角开牙合的矫治目标常需要兼顾建立前牙区正常覆牙合覆盖关系以及改善高角面型[2,3]。为使前牙移动至目标位置,需要磨牙区有足够的支抗控制;为避免磨牙伸长加重长脸畸形,还需要严格控制磨牙垂直向高度[4,5]。临床上常使用微种植体[6]、Nance弓、横腭杆[7]等颌内支抗增强磨牙区支抗控制。但由于微种植体存在损伤邻牙牙根可能性,且常植入颗数较多,产生的创伤及费用均较大,会使患者产生抵触情绪;且Nance弓、横腭杆等舒适度较差,需通过带环固定,有脱落及影响牙周环境风险。有研究表明[8,9],改良式3D打印横腭杆技术结合了微种植钉与传统横腭杆技术的优点,无需带环固定于磨牙上,提供了良好的垂直向支抗。基于此,本文报道了应用改良式3D打印横腭杆支抗矫治高角开牙合1例,以期提供一种微创、稳定、美观舒适的高角开牙合矫治方法供临床参考。

1 临床资料

1.1 病例资料 患者,女,14岁,因上下前牙咬不上于2021年2月25日于延边大学附属医院就诊。患者无家族遗传史及正畸治疗史。有口呼吸及咬指习惯。临床及辅助检查如下。正面观:面部轻度不对称,放松时颏部略偏向左侧。面下1/3略长。侧面观:突面型,高角。口内检查:恒牙列,前牙区开牙合2 mm,前牙覆盖4 mm;右侧Spee曲线深1 mm,左侧Spee曲线深1 mm;#46牙体缺损,双侧磨牙中性关系。双侧尖牙远中关系。下颌中线左偏1 mm。颞下颌关节区检查:双侧颞下颌关节处无压痛及弹响,张口度、张口型正常。曲面断层片示:#48存在且未萌,牙胚较小,牙冠发育中。其余恒牙已完全萌出,牙根发育正常。矫治前头影测量结果显示:骨性Ⅰ类、垂直生长型、高角,上前牙唇倾,下前牙稍直立,见图1。诊断:安氏Ⅰ类错牙合;毛式Ⅳ2+Ⅱ4+Ⅰ2;骨性Ⅰ类;高角;突面型;开牙合。

1.2 矫治设计 ①减数14、24、34、44;上颌3D打印横腭杆支抗固定矫治器矫治,配合摇椅弓及垂直牵引;改良式3D打印横腭杆包括主體和种植钉,主体为跨设于上腭的横腭杆,横腭杆的端头处设置有与左右后牙相对应的牙面固定半环,并且固定半环与牙面贴合,主体的中央设有圆环状的固定孔,固定孔内安装有种植钉,见图2;②指导患者破除口腔不良习惯(口呼吸及咬指习惯);③保持矫治目标:纠正开牙合,调整下颌中线不齐,重新建立前牙正常的覆牙合覆盖关系,建立良好的咬合关系;维持面高,防止加重长脸畸形,改善高角面型。

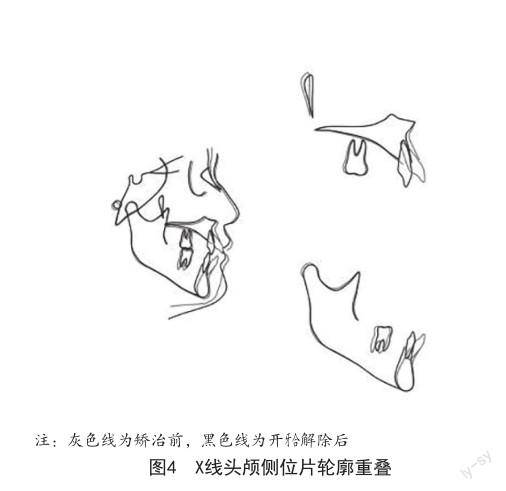

1.3 矫治过程 ①根据矫治设计拔牙后,开始正畸治疗;粘上下颌托槽矫治器,镍钛圆丝排齐、整平;采用改良式3D打印横腭杆,控制上颌磨牙高度;②治疗5个月时,上下颌更换16镍钛丝摇椅弓配合垂直牵引,治疗开牙合;③治疗6个月时,开牙合已解除,但前牙区覆牙合欠佳;上下颌更换0.18 mm×0.25 mm镍钛丝摇椅弓配合垂直牵引;④治疗7个月时,前牙区覆牙合基本正常,停止垂直牵引,观察是否有复发倾向;⑤治疗8个月时,前牙区开牙合未复发;去除改良式3D打印横腭杆及上下颌摇椅,更换不锈钢方丝关闭间隙。1.4 X线头影测量 拍摄治疗前及开牙合解除后X线头颅侧位片,测量MP-SN角为下颌平面与前颅底平面的交角;U1-PP为上中切牙切缘至腭平面的垂直距离;L-MP为下中切牙切缘至腭平面的垂直距离;U6-PP为上颌第一磨牙近中颊尖的最高点至腭平面的垂直距离;L6-MP为下颌第一磨牙近中颊尖的最高点至下颌平面的垂直距离;S-Go/N-Me为前下面高占全面高比;ANS-Me/N-Me为后面高占全面高比[10]。

2 矫治结果

患者反牙合解除,前牙区覆牙合覆盖正常,面下1/3稍缩短,软组织侧貌改善,见图3。治疗前及开牙合解除后的头颅侧位片测量结果显示,U1-PP增加了1.45 mm,表示上中切牙伸长;L1-MP减小了2.09 mm,表示下中切牙直立;U6-PP、L6-MP、MP-SN、S-Go/N-Me、ANS-Me/ N-Me均无明显变化,表示上下颌磨牙高度、下颌平面角及前下面高控制良好,见表1。治疗前及开牙合解除后头颅侧位片轮廓重叠示,上下颌后牙位置基本维持,上前牙伸长,下前牙直立,见图4。后续关闭间隙过程尚待进一步观察记录。

3 讨论

前牙区开牙合是临床上常见的错牙合类型之一,其主要表现在垂直向发育的异常。对于高角开牙合病例的矫治,其难度主要在于磨牙区支抗的保存以及垂直向控制。研究发现[7],垂直支持矫治器即为改良的横腭杆,其对高角病例垂直向支抗控制有明显优势,可有效维持下颌平面角及面下高度。但开牙合病例常有唇、舌及咀嚼肌等肌功能异常等因素影响[11]。而也有研究发现[12,13],传统横腭杆支抗可通过舌肌对腭部的压力来间接压低磨牙维持垂直向高度,此项功能对于口呼吸及异常吞咽的患者效果不佳。1995年,学者Block MS等[14]提出了腭部种植体Onplant系统作为正畸支抗。此外,Takaki T等[15]学者也证实了,上颌腭部的天然解剖特征非常适合作为正畸支抗的种植区域。学者Lee J等[16]提出,腭部种植钉联合使用横腭杆的支抗设计可有效解决肌功能异常及不良口腔习惯造成的舌肌对腭部压力的缺失,使得后牙区支抗得到最大程度的保存,但由于需要打两颗种植钉以及带环对磨牙周围牙周环境的影响,该支抗方法有待进一步提高[17]。另外,也有研究[18]将腭部种植钉减数为一颗联合传统横腭杆,取得了绝对支抗,但此项技术在磨牙上依靠固定,有脱落并影响腭部种植钉稳定性的风险。

本病例应用了一种新型改良式3D打印横腭杆支抗配合摇椅弓及垂直牵引。通过矫治前后头影测量分析结果以及轮廓重叠结果,初步证实了改良式3D打印横腭杆在垂直向控制方面的稳定性。与传统横腭杆及微种植体支抗相比,改良式3D打印横腭杆技术适用的人群更为广泛,戴用的时间更长,发挥效用更为稳定,且具有舒适美观、异物感小等特点,可减少椅旁操作时间,提供良好的垂直向支抗。

综上所述,改良式3D打印横腭杆可提供良好的垂直向支抗,可为高角开牙合病例的矫治提供更多思路和依据。

参考文献

[1] 伍春兰.前牙开牙合患者上下颌前牙根长及牙槽骨形态的CBCT研究[D].重庆:重庆医科大学,2020.

[2] 代佳音,张苗苗,孙苗,等.3种减数方案矫治双颌前突高角病例的临床研究[J].华西口腔医学杂志,2009,27(3):268-271,275.

[3] 程锋,胡丽,周鑫,等.传动直丝弓矫治技术对成人高角开牙合患者矫治疗效的探讨[J].临床口腔医学杂志,2020,36(5):274-278.

[4] 瞿然奕,汪席均,江凌勇.垂直向控制在矫正成人骨性Ⅱ类高角错牙合畸形应用中的研究进展[J].中国口腔颌面外科杂志,2021,19(3):284-288.

[5] 吴欣,刘国元,蒋勇联,等.微种植体支抗矫治高角开牙合病例的临床研究[J].口腔医学研究,2015,31(9):923-926.

[6] Kim K,Choy K,Park YC,et al.Prediction of mandibular movement and its center of rotation for nonsurgical correction of anterior open bite via maxillary molar intrusion[J].Angle Orthod,2018,88(5):538-544.

[7] 胡煒,傅民魁.口腔正畸治疗要点Ⅱ.正畸治疗中的支抗与支抗控制[J].中华口腔医学杂志,2006,41(3):188-190.

[8] 车锋哲.一种口腔正畸用改良式3D打印横腭杆:CN20212 1531454.3[P].2021-11-30.

[9] 肖桃,陈海鹰,黄雅珍.3D打印改良式标准咬合器在口腔内科实验教学中的应用[J].继续医学教育,2020,34(9):25-27.

[10] 辛志武,刘晔,陈文静,等.垂直支持矫治器对高角病例垂直向控制效果的研究[J].实用口腔医学杂志,2016,32(05):655-658.

[11] 陈晓敏,吴莉萍.口腔肌功能与开牙合[J].中国实用口腔科杂志,2015,8(4):244-247.

[12] G?llner P,Bantleon HP,Ingervall B.Force delivery from a transpalatal arch for the correction of unilateral first molar cross-bite[J].Eur J Orthod,1993,15(5):411-420.

[13] Wise JB,Magness WB,Powers JM.Maxillary molar vertical control with the use of transpalatal arches[J].Am J Orthod Dentofacial Orthop,1994,106(4):403-408.

[14] Block MS,Hoffman DR.A new device for absolute anchorage for orthodontics[J].Am J Orthod Dentofacial Orthop,1995,107(3):251-258.

[15] Takaki T,Tamura N,Yamamoto M,et al.Clinical study of temporary anchorage devices for orthodontic treatmentstability of micro/mini-screws and mini-plates:experience with 455 cases[J].Bull Tokyo Dent Coll,2010,51(3):151-163.

[16] Lee J,Miyazawa K,Tabuchi M,et al.Effectiveness of en-masse retraction using midpalatal miniscrews and a modified transpalatal arch:treatment duration and dentoskeletal changes[J].Korean J Orthod,2014,44(2):88-95.

[17] 田忠辉.生理性支抗技术对磨牙支抗控制的有限元研究[D].青岛:青岛大学,2019.

[18] 张梅生.腭中缝微螺钉联合横腭杆加强磨牙支抗的临床研究[D].遵义:遵义医学院,2012.

编辑 扶田