初中生物学虚拟仿真教学资源的开发路径探析

王梦倩 崔鸿

摘要: 作为现代信息技术的重要一环,虚拟仿真技术在教育领域的应用具有重要意义。但目前针对基础教育特别是义务教育阶段的生物学虚拟仿真教学资源开发仍处于初步探索期。以华中师范大学生命科学学院开发的“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真项目为例,研究者提出了相关教学资源的开发路径:选择适切的教学内容,分析《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)中的对应内容要求,根据内容需求设计虚拟仿真互动效果,设计评价模块保障教学质量。

关键词:生物学;虚拟仿真技术;教学资源;开发路径

随着教育信息化逐步深入,推进现代信息技术与教学深度融合成为基础教育阶段教学变革的重点之一。虚拟仿真技术是由计算机硬件、软件和各种传感器构成的三维信息的虚拟世界,用于模拟现实世界的事物和环境,支持用户自主操作,使其有亲临其境的感觉,自然地与虚拟环境交互。将虚拟仿真技术在教学中应用是教育信息化、科技化的具体体现。

生物学是一门依赖于观察、实验、调查等探究方法逐步构建的学科,研究动物、植物和微生物的生命物质的结构和功能,它们各自发生和发展的规律,生物之间和生物与环境之间的相互关系。借助虚拟仿真技术,学生可以获得自主参与探究实践的机会,充分发挥主观能动性。为推动教育信息化建设,教育部近几年相继组织遴选国家级虚拟仿真实验教学中心,评审国家虚拟仿真实验项目,认定国家虚拟仿真实验一流本科课程。从教学资源开发现状来看,面向高等教育的虚拟仿真教学资源较多,而面向基础教育阶段的资源较少,其中面向生物学开发的虚拟仿真教学资源少之又少,且质量参差不齐。可以说,面向基础教育的生物学虚拟仿真教学资源开发仍处于初步探索阶段。研发以学生为中心,以教学内容为主导,以实现教师教学目标为目标的虚拟仿真项目,避免虚拟仿真技术过度游戏化和科学知识碎片化是保障生物学数字化教学的重要一环。笔者以华中师范大学生命科学学院开发的“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真项目为例,分析了生物学虚拟仿真教学资源的开发路径,为虚拟仿真教学资源开发者提供参考,以促进虚拟仿真技术在生物学教学中的应用和发展。

一、选择适于开发教学资源的相关内容

尽管生物学教学中存在大量探究实践活动,但是并非所有内容都适于转变成虚拟仿真项目,研发者应秉持“虚实互补、能实不虚、以虚促实”的原则,根据实体实验发展需要,将虚拟实验与实体实验有机结合,提高实验整体效果。在刘亚丰等人的研究基础上,笔者对中小学适于开发虚拟仿真项目的生物学教学内容进行分类。

第一类:借助网络数据库更有利于开展教学活动的内容。例如,在生物形态结构与分类的教学中,学生可以观察身边的生物与非生物,如借助虚拟仿真技术则能够观察比较分析计算机存储的标本库,数据资源更加丰富。此外,教师可使用技术手段将不同动植物以解剖的形式呈现不同层次的结构模型,便于学生开展科学观察活动。

第二類:微观层面,需要使用虚拟仿真技术感知变化的内容。例如,探究光合作用、呼吸作用、蒸腾作用及其影响因素时,教师借助虚拟仿真技术,可以将这些过程呈现为动态的动画或微观视频,并结合互动性的变量控制,让学生更深入地了解这些过程,理解本质。

第三类:理论抽象难以直观观察的内容。生物学中有许多抽象的概念,如遗传与进化。它们很难被直接观察到,却是生物学研究的基础。教师借助虚拟仿真技术,可以将这些抽象的理论转化为具有互动性的虚拟仿真项目,让学生更为直观地学习生物学知识。例如,在遗传与进化的虚拟实验中,学生可以选择不同的基因型和环境条件来模拟不同的进化路径,从而更好地理解遗传变异和环境因素共同作用导致生物进化这一原理。

“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真项目蕴含的教学内容便是第一类与第二类的结合。兰科植物种类丰富,大部分兰科植物被列为濒危物种,是物种保护中的“旗舰”类群,且兰科植物具有独特的传粉特征,种子往往需要在特定的共生真菌环境下才能生长为成年植株。对于濒危植物来说,获取实物标本十分困难,而学生需要到野外观察传粉现象。因此,借助虚拟仿真项目,学生可以在虚拟情况下解决这些现实问题,进行更加深入的学习和理解。

二、分析课标中的对应内容要求

课标是规范国家课程实施与发展的纲领性文件,是编写教材、实施教学、评估学生学业质量和教师教学质量的依据。分析解读课标中的相关内容,把握教学内容之间的关系,对于开发教学资源具有指导意义。课标将课程内容划分为7个学习主题,即“生物体的结构层次”“生物的多样性”“生物与环境”“植物的生活”“人体生理与健康”“遗传与进化”“生物学与社会·跨学科实践”,它们之间是相互关联、相互支撑的。

“生物体的结构层次”和“生物的多样性”是生物学的基础,前者主要关注生命的基本单位和结构,后者则涉及不同种类生物之间的差异和多样性。这两个主题相互依存,只有了解了生命的基本单位和结构,才能更好地理解生物的多样性。“生物与环境”是生物学的重要内容之一,它涉及生态系统的平衡和相互作用,这一主题不仅包括生物对环境的影响和环境对生物的作用,而且包括人类活动对环境的影响。因此,对于这个主题,学生需要结合其他主题进行探究。“植物的生活”和“人体生理与健康”都是生物学中重要的应用领域,前者主要关注植物的生命过程和适应环境的能力,后者则涉及人体的结构和功能及保持健康的方法。这两个主题之间存在一定的联系,例如植物可以为人类提供食物、药物等资源,而人体的健康也受环境影响。“遗传与进化”是生物学的核心内容之一,它涉及生命的起源和发展规律。这个主题与其他主题同样存在联系,例如通过研究不同种类生物的遗传特征来了解生物的多样性;通过对人类基因组的研究来了解人类的进化历程等。“生物学与社会·跨学科实践”是生物学与其他学科交叉应用的重要领域,它涉及生物学在生活中的应用和技术发展。

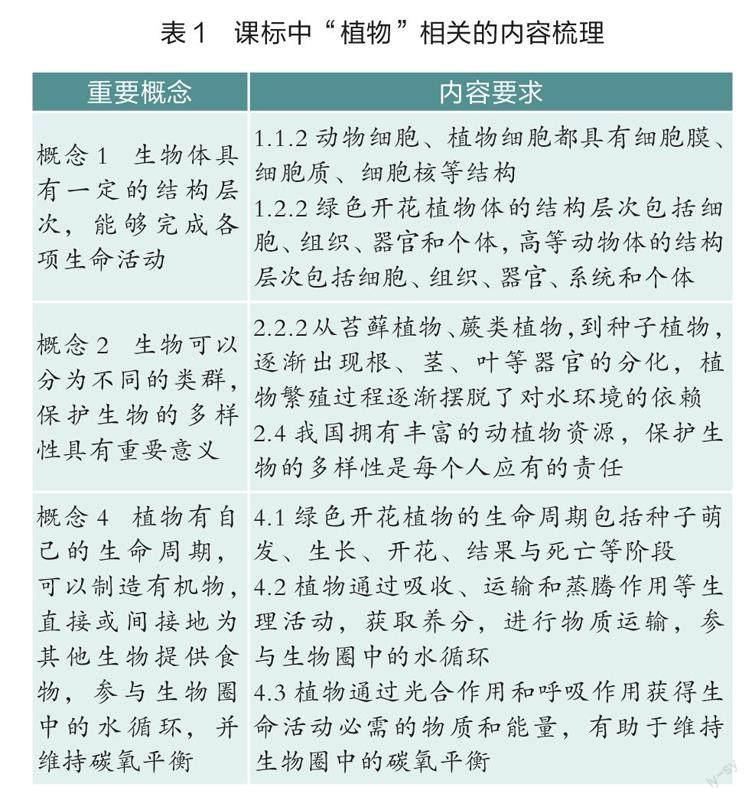

为此,在设计虚拟仿真项目时,应基于课标把握教学内容的本质特征。“植物”是义务教育阶段的重点内容,涉及植物的“形态结构及其功能”“植物与环境”的相互关系等(见表1)。

为帮助学生达到学业要求,开发者可对相关知识进行整合,实现虚拟仿真项目的情境化、一体化设计。“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真项目含兰科植物形态结构、生境选择、传粉策略、保护管理4个模块,涵盖课标要求的与植物相关的大部分内容。形态结构模块,学生可以深入了解兰科植物的花瓣、花蕊、子房等与传粉相关的植物结构;生境选择模块,以云南作为兰科植物的典型生境代表,深入了解兰科植物对生境的要求;传粉策略模块,学生可以学习兰科植物如何通过各种传粉策略进行繁殖;保护管理模块,学生能认识到保护生物多样性的重要性,并了解我国丰富的动植物资源及其保护措施。

三、根据内容要求设计虚拟仿真互动效果

虚拟仿真技术以其独特的优势为学生提供亲临其境的学习体验。这里所说的体验不仅仅局限于视觉、听觉、触觉方面的体验,更重要的是让学生在体验的过程中经过质疑、探索、转化、创造,提升对真实世界的认知体验、具体经验和主动实践的能力。在分析教学内容的具体特征后,教师选择最恰当的教学手段,并转化为虚拟仿真的互动效果,才能更好地将技术与教学融合。在初中生物学教学过程中,最为核心的三种教学手段是科学观察、实验探究和科学调查,虚拟仿真教学资源也应创设相应的互动效果,由此可将其分为三类。

(一)科学观察类虚拟仿真教学资源

科学观察类虚拟仿真教学资源的应用原理是基于虚拟仿真技术,将传统的实物标本3D数字化,支持学生在虚拟环境中观察生物体的内部结构、生命活动等,从而更好地理解生物学知识。这类资源适用于生物学基础知识的普及和深化,特别适用于观察肉眼难以观察的微观结构、高难度实验等。虚拟环境中的观察对象与实际观察对象相似度高,学生能够获得逼真的观察体验,且操作简便,可以自主控制观察过程,随时调整观察条件,以获得最佳观察效果。

(二)实验探究类虚拟仿真教学资源

生物学作为自然科学中的一门基础学科,实验在生物学教学中具有举足轻重的作用。实验探究类虚拟仿真教学资源的应用原理是基于虚拟仿真技术,模拟实体实验过程,支持学生在虚拟环境中开展实验探究。设计与开发实验探究类虚拟仿真教学资源,可辅助、部分替代甚至全部替代传统实验各操作环节。实验者可以像在真实的环境中一样完成各种实验,实验效果等价于,甚至优于实体实验效果。这类资源适用于生物学实验的模拟和深化,特别适用于高难度实验、危险性实验等。学生可以在虚拟环境中放心地实验。实验安全性高,结果准确,不受外部因素影响,因此实验数据具有很好的可靠性。

(三)科学调查类虚拟仿真教学资源

科学调查是了解生物种类、生存环境和外部形态等常用的研究方法,一般是在自然的过程中,通过实地考察、访谈、问卷和查阅书面材料等方式去搜集反映研究对象的材料。科学调查耗时长、变量多、数据丰富,教师将生物学常见的科学调查活动转化为虚拟仿真教学资源,有助于学生在与实际调查过程相近的虚拟环境中,自主控制调查过程,随时调整调查条件,以获得最佳的调查结果,而学生在自主操作中发现、总结科学规律,可以更好地理解科学概念背后的现实依据。

在“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真项目中,科学观察和科学调查是两个核心环节。科学观察类任务:学生对某种特定的兰科植物的形态结构详细观察。此外,学生通过对比分析其他兰科植物的形态特征,可以更好地理解兰科植物的分类依据和识别要点。科学调查类任务:学生深入了解兰科植物的生境特点,包括生态环境、气候条件、土壤类型等因素。为了帮助学生更好地开展调查研究,项目开发者在系统中置入了云南省不同地区的生境信息。学生可以通过虚拟的实地考察、文献资料查询等方式,收集和整理有关兰科植物生境的信息。

四、设计评价模块保障教学质量

虚拟仿真项目还应设置面向学生的评价模块,用来了解学生的项目参与度和对知识的理解情况,为学生提供反馈和指导,为教师教学提供依据,也为资源开发者提供更新、改进的思路。从评价内容来看,评价模块应包含以下三个维度的评价。(1)参与度评价:记录学生在虚拟仿真项目中操作和停留时间,以及学生完成某项任务的过程和结果,评价学生对项目的参与程度和学习效果。(2)理解程度评价:在项目中设置测试题目,了解学生对知识的理解和掌握程度。(3)满意度评价:向参与项目的学生发送匿名问卷,收集学生的反馈和评价,以便改进。

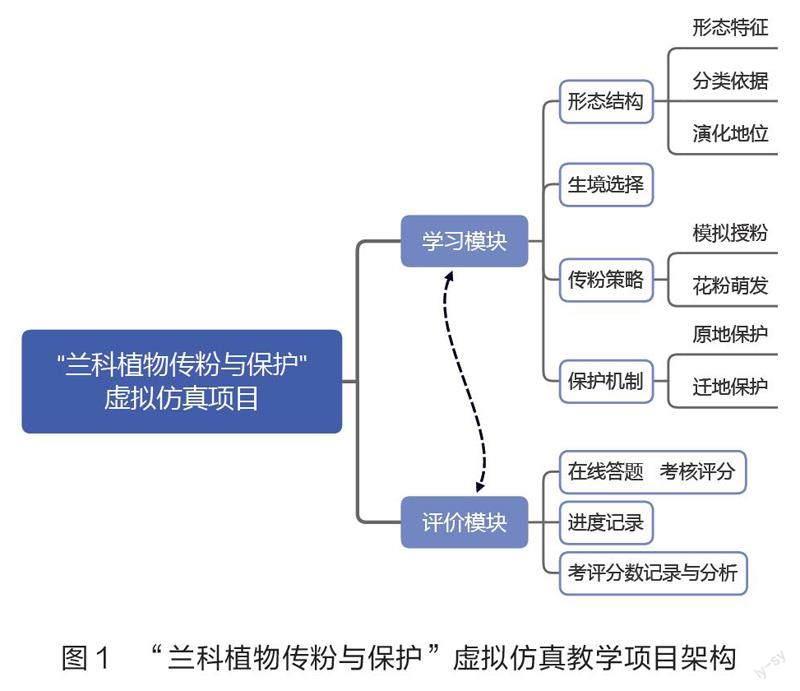

“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真项目的项目架构如下(如图1)。项目中独立的评价模块与学习模块相互关联,双向互动。学习模块中的任务设计会参考评价模块中的题目类型和难度,以确保学生在完成任务后能够得到有效的评价。评价模块的结果将反馈给学习模块,帮助学生发现不足,及时调整学习策略。此外,评价模块还提供在线讨论和答疑功能,方便学生交流。

五、总结与展望

“兰科植物传粉与保护”虚拟仿真教学项目原本是为大学植物学专业的学生而设计。研究表明,现有的面向大学生开发的系列虚拟实验部分适用于基础教育阶段。教师可尝试对现有大學生物学相关教学资源进行整合,优化、改造出满足学生个性化需求的虚拟仿真教学资源。

此外,笔者提出的“内容—标准—过程—评价”四阶段的开发路径,可指导生物学虚拟仿真项目的开发。教师可用“四个是否”作为数字化教学资源的评价标准,即“选取的内容是否适于开发虚拟仿真教学资源?设计思路是否符合课标?交互的手段是否能引导学生探究实践?是否设计了恰当的评价手段保障教学质量?”资源的开发者和使用者都应坚持这样一种理念——一个好的虚拟仿真实验教学项目,绝不是看起来多么有科技感,而应帮助教师实现教学目标,发展学生的核心素养。只有这样,才能真正发挥虚拟仿真教学的优势,提高教育教学质量。参考文献

注:本文系国家自然科学基金面上项目“基于全景视频的生物学野外实践VR学习环境研究”(课题编号:61977028)、教育部产学合作协同育人项目“动物学野外实习VR课程体系建设研究与实践”(课题编号:202101317002)的研究成果。

参考文献

[1] 李兵,秦丽玮,胡原,等.虚实结合实验教学驱动生物学卓越教师培养[J].实验室研究与探索,2022(2):136-141.

[2] 郭婷,杨树国,江永亨,等.虚拟仿真实验教学项目建设与应用研究[J].实验技术与管理,2019(10):215-217.

[3] 刘亚丰,余龙江.虚拟仿真实验教学中心建设理念及发展模式探索[J].实验技术与管理,2016(4):108-110.

[4] 张金菊,孙士国,周权,等.珍稀植物传粉与保护虚拟仿真教学项目的构建与应用[J].实验室研究与探索,2020(12):88-91.

(作者王梦倩系华中师范大学人工智能教育学部博士研究生;崔鸿系华中师范大学生命科学学院教授,教育部中学教师培养教学指导委员会委员,中国教育学会生物学教学专业委员会副理事长,本文通信作者)

责任编辑:祝元志