近代天津洋行的空间演化特征及发展策略研究

王若然 吕志宸 青木信夫 徐苏斌

(天津大学建筑学院,天津 300072)

一、 引 言

天津的传统商业以漕运、盐业和土宜商品为主,多聚集在三岔河口区域。天津老城建于三岔河口西南,周长9里。自1283年大运河北段建成起,逐渐发展成庙宇林立、人烟稠密、交易频繁的京城漕粮转运站与华北商贸中心(图1a)。(1)樊如森: 《天津——近代北方经济的龙头》,《中国历史地理论丛》2006年第2辑;李里: 《天堑与通途: 清末民初铁路与天津城市空间探析》,《中国历史地理论丛》2015年第2辑。兴旺的商业活动促生了大量就业机会,带动了旅店、餐饮、粮行货栈以及银钱兑换业发展。漕运汇集了直、豫、鲁、晋及大运河沿线的土宜商品进入市场,连接了天津与内陆腹地及运河沿线地区,确立了天津的商业结构与市场面貌。三岔河口与老城交接的东北地区区位优越,吸引了大量服务业与消费者,成为传统商业空间的中心。

图1 19—20世纪天津城市格局

1860年《北京条约》签订后,天津开埠,英、法、美三国率先在海河沿岸划定租界,1895—1900年间,德、日、俄、意、奥、比租界也相继划定(图1b)。租界是近代列强通过条约夺取一个城市中部分区域的行政管理权与外国人居留权的海外“飞地”,各国派遣领事官员等驻扎管理,建立负责市政管理的工部局,统一进行城市建设、发展工商业等。(2)1991年,最早撰写《中国租界史》的费成康综合《辞海》《中国大百科全书》等权威出版物对于租界的释义后,对租界做出如下定义,“租界是19世纪中期至20世纪中期帝国主义列强在中国等国的通商口岸开辟、经营的居留、贸易区域。其特点是外人侵夺了当地的行政管理及其他一些国家主权,并主要由外国领事或由侨民组织的工部局之类的市政机构来行使这些权力,从而使这些地区成为不受本国政府行政管理的国中之国”。参见费成康: 《中国租界史》,上海社会科学院出版社1991年版,第384页。而城市中其他区域仍由当地政府管理。最终,天津作为中国唯一一个开辟有九国租界的城市,形成老城与租界并行发展的独特面貌。开埠后,西方的工业化生产方式、经贸模式、多元文化进入天津,凭借其地理优势和宽松的政策,天津获得了国际市场的青睐(3)樊如森: 《近代天津与北方经济发展》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2007年第2期。,开始由“以‘都城—治所’为节点的内向型市场网络,迅速转变为以‘口岸—市镇’为核心的外向型市场网络”(4)樊如森著,吴松弟、樊如森主编: 《天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)》,齐鲁书社2020年版,第202页。,逐步成为北方最大的对外贸易中心(5)樊如森: 《天津——近代北方经济的龙头》,《中国历史地理论丛》2006年第2辑。。作为重要的通商中转口岸和中西文化交融之地,天津以其繁荣的商业与航运贸易吸引各国洋行纷纷入驻,剖析洋行的演化特征与发展策略,可以充分理解这座城市在“华洋相竞”局面下的政治、经济、文化、社会等多方面的交融碰撞。

中国近代洋行的历史学、经济学研究出现于20世纪80年代,以毕鸣岐、黄光域等学者为开端,他们首先对洋行进行了概念界定(6)学界对洋行的定义主要包括:“外国人在华经营的商业机构”(毕鸣岐: 《天津的洋行与买办》,天津市政协文史资料研究委员会编: 《天津的洋行与买办》,天津人民出版社1987年版,第1页);《(1840—1949年间)在华工商企业》( 黄光域: 《外国在华工商企业辞典》,四川人民出版社1995年版,第1页);《外国商人在中国设立的商行商号》(何盛明: 《财经大辞典·下卷》,中国财政经济出版社1990年版,第2005页);《中国人对外国在本地经营进出口贸易的公司之总称》(罗澍伟: 《近代天津城市史》,中国社会科学出版社1993年版,第195页);《外国商人在中国设立的外资企业》(孙玉琴: 《中国对外贸易史教程》第2册,对外经济贸易大学出版社2004年版,第56页)。,为后续研究奠定了基础。21世纪后,国内外关于洋行的研究以历史学视角下的洋行或买办、经济学视角下近代工商业的建设与发展研究为主,也多涉及城市史、历史经济地理等。对近代洋行的研究则倾向上海、广州、汉口等城市。(7)相关研究包括刘冠爱: 《洋行与近代汉口市场的发展》,华中师范大学硕士学位论文,2016年;魏俊: 《清代十三行公行制度研究》,《兰台世界》2019年第1期;詹朝霞: 《19世纪中叶至20世纪中叶鼓浪屿洋行概览》,《鼓浪屿研究》2019年第1期;刘诗平: 《洋行之王: 怡和与它的商业帝国》,中信出版社2010年版;刘诗平: 《汇丰帝国: 全球顶级金融机构的百年传奇》,中信出版社2010年版;李晓英: 《天津洋行、货栈与近代西北羊毛贸易——以满铁调查的〈支那羊毛〉为中心》,《西北师大学报(社会科学版)》2012年第5期;[日] 本野英一,简柏邨、丁日初译: 《19世纪60年代上海买办登记制度的挫折和出口贸易体制的改变——以怡和洋行的活动为中心》,《近代中国》1993年第1期。2010年后,关于近代天津经济史与城市发展史的研究日渐丰富(8)相关研究包括熊浩淼、郑颖: 《近代天津金融空间演变研究》,《南方建筑》2021年第4期;黄志敏: 《〈天津海关贸易年报〉中的近代蒙古地区对外贸易发展变迁》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4期;王静: 《近代天津城市商业空间探析》,《消费导刊》2010年第6期;高展: 《略论天津开埠前后工商业经营管理模式的演变》,《现代财经(天津财经大学学报)》2006年第9期。,如李晓英、吕天石、樊如森(9)李晓英: 《近代天津洋行在西北地区的运行机制——以羊毛贸易为中心的考察》,《思想战线》2010年第6期;吕天石: 《民国时期天津生活类洋货贸易变迁研究(1912—1937)》,河北大学博士学位论文,2019年;樊如森著,吴松弟、樊如森主编: 《天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)》,齐鲁书社2020年版。系统剖析了近代天津的区域经济定位,厘清天津作为港口城市与腹地之间的经济互动关系,为后续研究奠定了坚实基础。

在近代经济空间结构综合研究方面,施坚雅(10)Skinner, G. William, The City in Late Imperial China, Stanford: Stanford University Press, 1977, pp.275-351.将开港城市的经济看作以其为中心的一个经济体,并向周边地区辐射和溢出。樊如森(11)樊如森: 《天津开埠后的皮毛运销系统》,《中国历史地理论丛》2001年第1辑。樊如森: 《天津港口贸易与腹地外向型经济发展(1860—1937)》,复旦大学博士学位论文,2004年。聚焦于天津,对近代港口贸易的发展与转型进行了研究。滨下武志(12)[日] 滨下武志著,高淑娟、孙彬译: 《中国近代经济史研究: 清末海关财政与通商口岸市场圈》,江苏人民出版社2006年版。以海关为切入点,分析中国通商口岸贸易网络的构建。此外,苏基朗(13)苏基朗、[美] 马若孟编,成一农、田欢译: 《近代中国的条约港经济: 制度变迁与经济表现的实证研究》,浙江大学出版社2013年版,第3—5页。在费正清的理论基础上提出“条约港经济”说。吴松弟(14)吴松弟: 《近代中国的城市发展与空间分布》,《历史地理》第29辑,上海人民出版社2014年版;吴松弟: 《中国近代经济地理变迁中的“港口—腹地”问题阐释》,《河南大学学报(社会科学版)》2018年第3期。则从历史经济地理学视角,提出近代口岸城市经济转型的动力在空间上表现为“港口—腹地”的双向互动作用。指出开港城市的经济具有扩张性和渗透性,很大程度上决定和影响了中国现代化的轨迹。学界还结合历史地理学、城市规划学、空间人文学等对上海、汉口、汕头等地的洋行空间进行研究(15)罗婧: 《上海开埠初期英租界洋行分布及景观复原初探》,《历史地理》第28辑,上海人民出版社2013年版;周缨子: 《近代汉口怡和洋行物业中建筑的空间解析》,华中科技大学硕士学位论文,2017年;欧阳琳浩: 《近代汕头埠空间形态的塑造》,《中国历史地理论丛》2018年第3辑。;20世纪80年代开始历史学者将地理信息系统引入,运用历史地理信息系统(HGIS)的相关研究也逐渐丰富。

但是,中国近代洋行研究多针对单一城市或单一洋行。囿于档案分散、开放度不高,目前研究以上海、广州、汉口为主,天津相对较少。(16)根据“知网”统计中国近代史和建筑学两个学科的洋行研究,关于上海有695篇,关于广州有165篇,关于汉口有170篇,关于天津有36篇。专门分析天津洋行空间演化及其对城市发展影响的研究也有待深入,且尚无应用HGIS方法对其数量与分布进行系统统计、分类等。在资料方面,前人使用国内档案、方志、行名录、部分海关档案等居多,大量海外档案,特别是英国官方一手档案史料还未被充分挖掘。基于此,本研究以1840—1937年间的《行名录》《英国外交部档案》《海关十年报告》《英国驻华领事报告》(17)《行名录》全名如下: The Directory &Chronicle for China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, Netherlands India, Borneo, The Philippines, &c. (1845-1926), Hong Kong: The Hong Kong Daily Press, 1845-1926。《英国外交部档案》全名如下: Foreign Office, Consulates and Legation, China: General Correspondence, Series I. FO228/526, Chefoo, Tientsin. National Archives, UK。《英国驻华领事报告》全名如下: Foreign Office and the Board of Trade, Diplomatic and Consular Reports, China, Report for the year (1887-1914), London: His Majesty’s Stationery Office, 1887-1914。《海关十年报告》全名如下: China the Maritime Customs, Decennial Reports, 1882-1891, Washington D.C.: Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1969。China the Maritime Customs, Decennial Reports,1892-1901, Washington D.C.: Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1969. China the Maritime Customs, Decennial Reports, 1902-1911, Washington D.C.: Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1969。China the Maritime Customs, Decennial Reports,1912-1921, Washington D.C.: Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1969. China the Maritime Customs, Decennial Reports, 1922-1931, Washington D.C.: Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1969。等国内外一手史料中的洋行信息为基础,分析1860—1943年租界存续期间洋行在天津的经营与建设,探究天津洋行空间结构演化过程及特征,剖析洋行的空间建构策略(18)空间建构策略(Spatial construction/tectonic strategy)指建(构)筑物的选址、规划、设计与营造背后的思考、意图、目标等。文中指: 洋行在对相关建筑(包括洋行大楼、仓库、码头、货栈等)进行选址、规划时的意图和目的。在推动近代天津城市空间转型进程中发挥的重要作用,进而以天津为视角,窥探全国开埠城市现代化发展之路。

二、 天津洋行的空间演化特征

洋行在近代天津涉足金融业、房地产业、运输业、建筑与市政、耐用消费品、快速消费品、文化产业、军事与重工业,以及服务业等(表1),其发展受到国际营商环境、国内外政治事件、城乡社会情况等影响较大。将洋行在天津的经营置于国际历史环境的框架下分析,利用其数量与位置两个要素复原近代洋行的空间演化过程及其特征,理清其发展历程,这不仅是从整体上理解洋行对天津城市发展的影响,更是探究洋行空间策略的关键环节。

表1 近代天津洋行涉及行业类型统计

对洋行空间演化过程复原需要了解不同时间节点的洋行数量及位置分布等信息。笔者基于ArcMap软件建立了天津洋行历史地理信息数据库以考察这一过程。具体步骤包括: (1) 配准并重新绘制收集到的天津近代历史地图;(2) 整理1860—1943年《行名录》等档案与报告中的洋行位置信息;(3) 在重绘的历史地图中添加对应年份的洋行分布“点要素”(19)点要素是一个GIS对象,其地理制图表达(一个X和Y坐标对)作为其属性(或字段)之一存储在数据库中。;(4) 在要素属性表中补充每个洋行的属性信息,包括洋行名称、所属国、存续时间、地址、所属行业类型等。本研究构建的数据库收录了800余家洋行信息,力求最大可能还原每个洋行的空间演化过程。

(一) 数量波动特征

从数据库中选取1870、1900、1906、1919、1925、1928、1934、1937、1943年共9个年份的洋行数量信息(表2),分析发现洋行数量在开埠后的前40年增长缓慢,20世纪开始进入快速增长阶段,并于1920年前后达到峰值。1925年后洋行数量开始下降,直到1937年再次出现拐点,经过短暂的增长期后于1943年前后达到第二个峰值。

表2 1860—1943年天津洋行数量变化

究其原因,1900年前各国还在探索租界的经营模式,基础设施也不完善。民众对于西方文化、商品抱有强烈的抵抗情绪,如1870年望海楼教案、1900年义和团运动都对天津的营商环境造成了冲击与影响。1900—1902年间,控制天津的都统衙门(Tientsin Provisional Government)对城市空间进行了一系列改造,包括海河疏浚、码头建设、城墙拆除、道路修缮、市政维护等,这些措施都为洋行的发展提供了便利。(20)国家清史编纂委员会编译: 《八国联军占领实录: 天津临时政府会议纪要(上)》,天津社会科学院出版社2004年版,第71、82、97、258、295、298页。此外,第一次世界大战期间,民众对同盟国的支持也促进了英、法、美等国洋行的发展,当时日、美洋行大量进驻,贸易量与日俱增。(21)天津市地方志编修委员会: 《天津通志·租界志》,天津社会科学院出版社1996年版,第209页。

1919年,在洋行数量达到顶峰的同时,华商的发展也进入黄金时期。(22)天津市地方志编修委员会: 《天津通志·租界志》,第240页;樊如森著,吴松弟、樊如森主编: 《天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)》,第271、272页。“五四”运动后,抵制洋货运动时有发生,洋行买办出身的本土资本家完成了原始资本积累后,转而开始投身民族工商业,借鉴现代化经验对传统行业进行转型。“截至1929年,全市仅民族工业企业就达2 191家”(23)天津市政协编: 《文明初曙: 天津的近代工业》,《津沽史话》2018年第10期。,本土工业制品“抵羊毛线”“红三角纯碱”等特色鲜明,逐渐占据天津消费市场。以金城、盐业、中南、大陆银行为代表的中国官办银行逐渐成熟,与外商银行分庭抗礼,也进一步影响了洋行市场。此外,在英、法租界开设的劝业场、中原公司等综合性商场均是华人投资创办经营,华洋博弈在这一时期格外激烈。

1924 年,由于军阀冲突,铁路交通持续被骚扰,洋行贸易遭严重阻碍。之后胜利方奉系军队控制了通往天津的铁路,贸易条件有所改善。但1925年夏天,学生、工人运动造成的动荡局势以及民众对英国和日本的抵制(24)五卅惨案导致全国反英反日民族主义运动的发生。使洋行业务再遇挫折。虽然天津较之国内其他地区军阀混战影响相对较小,仍然有大量洋行退出。

1929年,世界经济大萧条对全球商业造成巨大冲击,欧洲国家洋行数量开始减少。1937年抗日战争全面爆发后,日军占领天津并将其定位为北方经济中心发展中日贸易(25)[日] 越泽明著,黄世孟译: 《北京的都市计划》,《台湾大学建筑与城乡研究学报》1987年第1期。,这促使欧洲洋行退出中国市场。1938年日本接管天津海关,实行新税制,降低日本商品税率,日本洋行数量增长,但多为体量极小的商铺。第二次世界大战期间,欧美洋行业务几乎停顿,天津市场逐步过渡至以日资小型洋行和民族企业为主要力量的新阶段。

分析洋行数量随时间变化的特征可以得知,洋行的发展极易受到各种因素影响,天津作为转口贸易城市,对外贸易具有一定脆弱性。城市基础设施、本土民众态度、华商的发展、国际贸易形势等因素均对洋行发展具有十分显著的影响。

(二) 位置演化特征

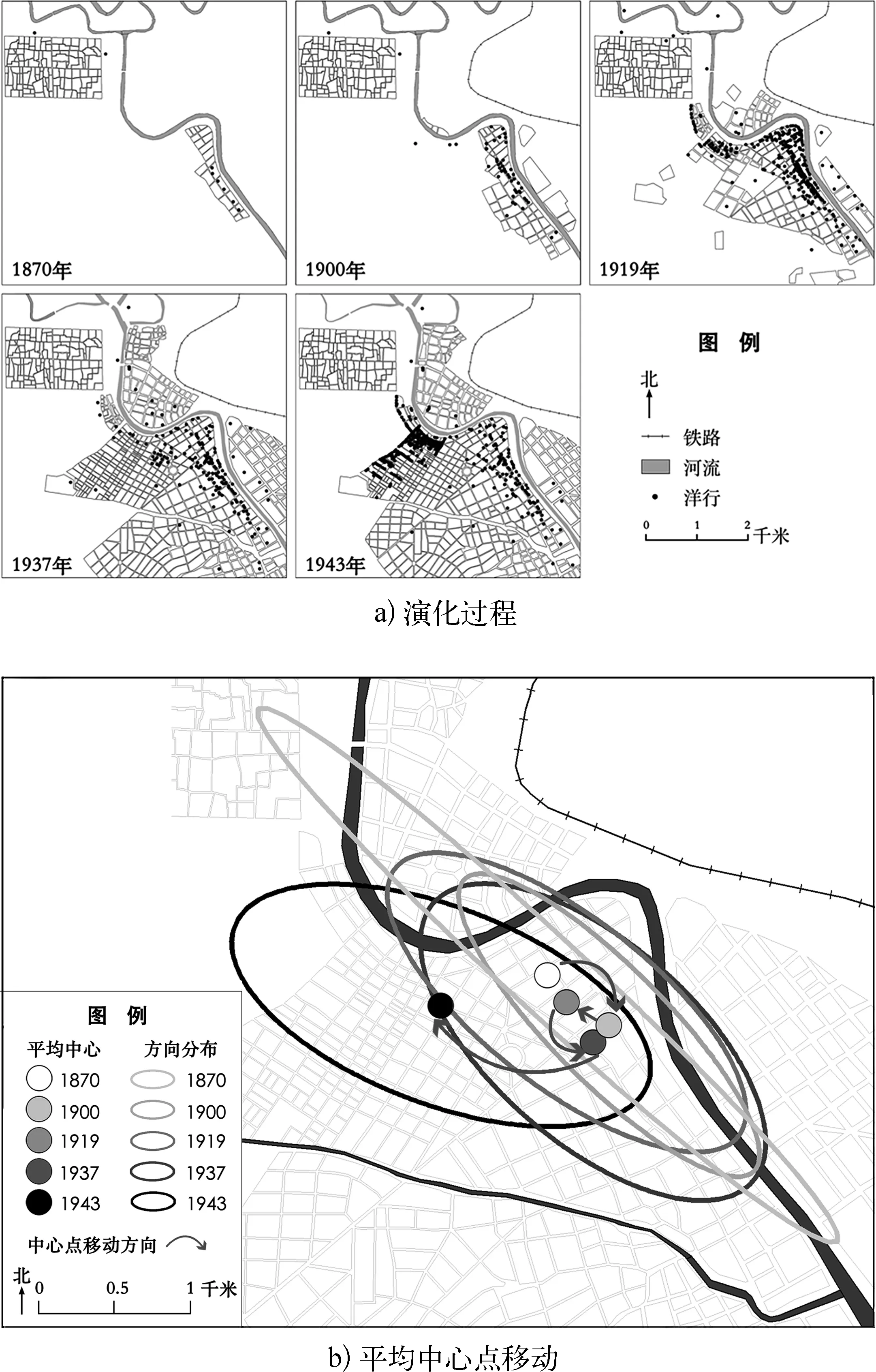

从数据库选取覆盖开埠早期、中期、末期不同时段(选取1870、1900、1919、1937、1943年,共5个年份)的洋行位置分布图,整理成空间位置演化过程图(图2a)。可以看出,洋行的空间分布整体呈现出由天津老城周边向海河下游租界区转移的趋势。

图2 洋行位置分布演化与中心移动轨迹

根据《英租界档案》(26)天津市档案馆编: 《英租界档案》,南开大学出版社2015年版。记载,开埠初期,进入天津的洋行以有经验的老牌洋行为主。由于租界建设刚刚起步,洋行多聚集于传统商业区,即老城东北部的天后宫商业街、东城墙以及东浮桥一带,如世昌、萨宝实等洋行。而新划定的英、法租界区因邻近海河航运便利,也吸引了怡和、保顺等英国洋行进驻。望海楼教案之后,出于安全考虑,大量洋行和外国居民迁入相对安全稳定的租界。至19世纪末,英、法原定租界建设基本完成,沿海河连接英、法租界的河坝道、中街(Victoria Road,今解放北路)以及海大道(Taku Road,今大沽南路)形成了最初的街区形态,曾吸引11国领事公署和各国洋行在此选址。外国居民、洋行数量也持续增长。

1900年后,德、日、俄、意、比、奥租界相继开辟,天津正式开始了9国租界与华界并存的空间格局,租界面积急剧扩大,外国居民显著增加,城市经济、市政、建筑发展迅速。租界相对稳定的环境和稳步扩张的态势吸引了更多投资者,1912年“壬子兵变”后,老城华人涌入,促使传统商业、银号等搬迁至租界。已有研究表明,开埠后租界码头区域的港口建设使商业市场空间产生海向位移,但老城附近的商业空间仍有发展。(27)樊如森著,吴松弟、樊如森主编: 《天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)》,齐鲁书社2020年版,第81、225页。至1919年,老城传统商业区域,如估衣街、三条石大街仍有晋信、华东等洋行;河北新区附近的金家窑有比利时电车电灯公司(28)樊如森著,吴松弟、樊如森主编: 《天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)》,第499页。。这一时期,日租界道路建设已相对成熟,原先位于英法租界的日本洋行向日租界转移,海河西岸的商业空间、海河东岸的仓储空间初步成型,原老城商业区依然繁荣,河北新区零星出现洋行,共同形成了老城—租界—新区协同发展的局面。到1937—1943年间,洋行不断向日租界聚集,呈现出了“中街—旭街(29)旭街: Asahi Road,今和平路。”双中心发展的态势。

通过计算各时段洋行位置分布的“平均中心”和“标准差椭圆”(30)标准差椭圆与平均中心是ArcGIS中的空间统计工具,用以描述一组要素的空间特征。创建标准差椭圆可汇总地理要素的空间特征: 中心趋势、离散和方向趋势;创建平均中心可识别一组要素的地理中心(或密度中心)。,获得其地理分布特征(图2b)。连接各时段中心坐标点,得到各时期洋行变动轨迹图,可以发现其位置的平均中心由法租界向英法租界的边界转移,最终移至日租界。用五个时间断面展现这个动态变迁的过程: 1870年,因早期部分洋行靠近老城,平均中心靠近老城;1900年,英、法、德租界建设日渐完善,洋行在租界区不断聚集;1919年,日租界发展,大量洋行进驻,在沿海河密布的同时,部分仓库工厂开始向对岸俄租界及英、法、日租界内部纵深布局;1937年,受战争影响,大量洋行撤出天津,各租界内洋行均有明显减少;1943年,日租界已发展壮大,与英租界并驾齐驱。

将五个时段的“标准差椭圆”叠加,可见其方向特征明显: 大体与海河走向一致,但随时间整体向西侧扩张延伸,洋行布局范围变广。究其原因,在洋行发展的繁荣时期,有大量对码头岸线需求较小的仓库、办公以及工厂类建筑完工,分布在地价相对较低的海河东岸或是租界西侧地带,带动了城市扩张。另外,由于国际形势的持续变化,奥匈帝国和俄国分别于1917年和1920年归还海河东岸的租界,开发建设陷入停滞,而海河西岸英法日租界的建设以及管理均优于东岸,使得新进入的洋行多选址于西岸。1937年天津沦陷后,日资洋行大量进入日租界内旭街以西地区,又进一步使得洋行的整体分布向西扩张。

三、 洋行对天津城市空间发展的影响

城市空间发展是一个动态过程,包括社会物质空间与文化空间的双重变迁。作为一个因商贸发展的开埠城市,近代天津城市的发展与洋行关系密切,运输模式、经济政策、市政建设、城乡景观等方面的现代化转型均受到洋行影响。同时,洋行的经营类型也不断开拓,在诸多行业介入近代天津城市发展。

(一) 运输模式

洋行分支机构遍布东亚、南亚及东南亚,与欧美工业、纺织业、食品业等的公司合作,通过水路和铁路联结成贸易网络,将东西方商品充分交换。其中,航运对早期以外贸起家的洋行十分重要,各大洋行相继成立下属航运、保险公司以保障运输。19世纪时依靠工业革命的技术变革,各国洋行开始推行蒸汽轮船,极大提升了运输效率,并不断缩短运输时间。

天津的商业模式也因洋行正式进驻发生诸多变化,如资本组成模式由家族式独资经营转型为股份制,经营模式由内向型转向外向型等。(31)高展: 《略论天津开埠前后工商业经营管理模式的演变》,《现代财经(天津财经大学学报)》2006年第9期。在城市空间层面,以运输模式的转变最为明显。早在天津工业化开始前,航运的变革已然开始,1860—1900年,本来占比一半左右的木帆船几乎消失(32)樊如森著,吴松弟、樊如森主编: 《天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)》,第113页。,取而代之的是蒸汽动力轮船。这样省去了转运步骤,城市中的西方商品数量出现爆发式增长。

此外,洋行高层直接或间接介入铁路、公路建设,搭建陆路运输网,弥补航运时效与线路的不足。1864年,怡和洋行聘请铁路工程师斯蒂芬森(Rowland MacDonald Stephenson)规划中国铁路网,其中便有“上海—天津—北京”这一重要干线。这是中国最早的铁路网规划,旨在自北向南连接天津、上海等重要开埠城市。继水路之后,铁路运输进一步提升了运输效率。洋行通过控制铁路将贸易深入内陆,体现了帝国主义对经济掠夺的加剧。洋行与银行合作,竞争铁路修筑权与管理权,其追求商业利润的背后实质仍是西方列强妄图在东亚扩张势力这一政治目标。例如,怡和洋行作为代理人和承包商,汇丰银行提供融资支持,二者合作于1898年成立中英公司,先后获得了中国多条铁路的放贷权和建设权。其中,连接天津与江南地区、东北地区的津浦铁路与关内外铁路,直接巩固了天津华北地区交通枢纽的地位。

总体而言,洋行推动了商品的双向汇集和分销,对近代东西方文化和商品流通产生了深远影响。洋行以工业化商品撼动了中国的传统生产模式,以蒸汽机车与铁路冲击了中国的传统运输模式。这也印证了帝国主义国家以洋行为媒介,将亚洲变为欧美产品倾销地,并从当地获取原材料,以攫取更大利益的野心。

(二) 经济政策

跨国贸易网络建立后,洋行开始聚焦城市经济政策的制定。他们利用房地产开发的信息优势,力争实现经济利益最大化,再通过经营获得巨额利润,以购买土地或缴纳捐税的方式转移到各租界工部局,为租界建设提供资金支持。

在税收收缴方面,天津各国租界主要收入为各种捐税,来自房地产、码头产业等,多为洋行缴纳。具体政策以各国财政制度为蓝本,如英租界由财政委员会负责财政与经济事务,主要捐税包括房产租值捐、地亩捐、码头捐等。租界工部局亦发行公债,以租界内地产、公共建筑等为抵押进行集资,并推动基础设施的建设,与近代的政府和社会资本合作(Public-Private Partnership, PPP)模式相似。(38)PPP模式: 政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。船只在租界码头停泊时需缴码头捐,多按货物重量以及船舶吨位征收。19世纪末,英租界码头捐、系船费、河坝租金(39)天津市地方志编修委员会编: 《天津通志·租界志》,第116页。收入远超其他税金,成为财政收入的主要来源。此外,法租界也设置了类似的财政委员会,1923年码头捐占据总收入的17%(40)天津市地方志编修委员会编: 《天津通志·租界志》,第115—117页。,并针对商行收取营业税,其中银号、船司、工厂等商业组织缴纳的营业税最高(41)天津档案馆、南开大学分校档案系编: 《天津租界档案选编》,第125—133页;尚克强、刘海岩编: 《天津租界社会研究》,第119页。。由此,洋行作为租界最大的纳税团体,为租界建设提供了资金支持,使租界工部局得以推进各类建设工程。

综上所述,天津租界建设和洋行发展关系密切。一方面,码头税收和河坝租金为租界工部局进行基础设施建设提供了大量资金;另一方面,洋行高层人员借由多元身份,提前掌握了海河疏浚、吹泥填地等工程的内部消息,为投资房地产开发提供了极大的便利。

(三) 市政建设

洋行在取得人员与条件的便利后,进一步涉足市政工程建设,包括码头与道路修筑、工矿业生产、水电煤气等公用事业,由此促使租界区发展成为新的经济中心。道路是城市的骨架,是城市空间结构生长的表征,路网密度体现了城市不同区域的建设情况以及人流集中程度,密度的变化则反映了城市空间发展建设的方向。以洋行的起步、繁荣、衰退三个阶段为例,选取代表不同时期的三个年份(1888、1913、1925),横向对比“租界路网”与“洋行分布”密度情况(图3),其相似性印证了洋行的扩张与城市道路建设之间的正向联系。一方面,洋行成功经营促使其不断投资扩张: 修筑新一代办公楼、仓库、码头、职工住宅等,也带动了区域内的基础设施建设,包括道路、市政管线、附属建筑等。另一方面,基础设施的完善又吸引了更多洋行进驻,形成互相促进的联动关系。租界区向老城发展的同时,也不断垂直于海河纵深发展,最终形成近代天津九国租界与华界共存的城市格局。

图3 1888、1913、1925年洋行分布与密度测算

土地经济价值是衡量区域经济价值的重要指标,一般越靠近区域中心土地价值越高,区位势能(42)区位势能指在特定区域内由于自然条件、资源分布、交通方式、人口状况、技术经济水平、人为政策优惠等因素在不同地点的组合所形成的差别程度,它决定区位经济发展的活力和后劲。越大,级差地租也越高(43)马克思在《资本论》中指出: 地租是土地所有权在经济上的实现。级差地租由和资本分离、可以垄断、数量有限的自然力(土地)产生的余额转化而来。对建筑地段的需求(即区位优势),会提高土地作为空间和地基的价值,并对级差地租具有决定性的影响。参考[德] 马克思著,中共中央马克思恩格列宁斯大林著作编译局译: 《资本论(第三卷)》,人民出版社2004年版,第693—880页。。笔者选取时间变化特征较为显著的英租界地段作例证。对比英租界地租变化情况可见,在地价整体攀升的同时,沿海河区域一直高于内部区域,中街两侧沿街地租始终最高,这一区域恰好也是洋行分布的核心。究其原因,其一,租界发展主要依赖海河航运,因此沿海河地段地价较高。其二,因为行业集聚效应,中街进驻大量洋行,洋行的经营模式使得货栈与零售商客通过买办相联系,并需要大量运输业人员,与银行、政府也往来密切,这促进了人和行业的聚集,导致地租增长。其三,原订租界作为租界建设的“先头”,在基础设施与建筑级别上远高于扩充界与推广界,进一步增加了级差地租。其四,地租增长反向影响新的洋行商人在进驻时的区位选择,行业聚集效应使洋行密度进一步增大。因此,洋行聚集程度与地租分布存在互相促进的正向关联。

总之,洋行借空间扩张与天津市政建设建立强力联系,从有形的城市空间实体与无形的商品交易活动两个层面拉近了华洋距离,改变了中国城市传统商业模式并重塑了商业空间。洋行借助“先发建设区域”的优势,不断巩固其在城市化进程中所处的高价值、高势能地位,并逐步演变成为经济、权力的核心区域。这一过程中,洋行不但占据了租界城市地理空间上的中心,同时是商品交易与文化交流的中心,进而不断进行帝国主义的经济掠夺与文化霸权。

(四) 城乡景观

洋行参与的街道、码头等市政建设重塑了近代天津的城乡景观,以“异托邦”(44)福柯在1966年提出的“异托邦”指:“在现实中建造实现的‘乌托邦’。”详见[法] 米歇尔·福柯著,莫伟民译: 《词与物——人文知识的考古学》,上海三联书店2001年版,第5页。文中借此以表示: 殖民者将西方文化中“乌托邦”式的规划设计在东方的土地上建造实现,但这样一座“异托邦”却与东方文化中“山水田园”的理想城市不尽相同,这种视觉上的对抗也直接反映在近代天津的都市图景当中。式的空间策略推动了空间边界(城墙与海河)图景的现代化转变。洋行对码头的建设推动了海河沿岸空间的解构与重组。洋行进驻前,海河沿岸俨然一幅乡村风貌。1860年英租界边界划定,范围内的民居被全部拆迁,居民获得了占用土地的赔款(45)1860年11月25日巴夏礼关于天津英租界11月23日选址备忘录,出自1873年8月26日英国驻津领事孟甘第13号信附件2,详见英国外交部档案The National Archives, Foreign Office: Consulates and Legation, China: General Correspondence, Series I. Chefoo, Tientsin. FO 228/526。,“东方痕迹”也就此抹除。此后,天津作为北方中转港口,各大洋行将其办事处与仓库建设于海河沿岸的河坝道和中街,形成了以“办公—仓储”为主的海河沿岸洋行衍生空间。由此可见,西方“田园城市”的理念在东方的“泥滩洼地”上建造,实现了从“东方传统乡村风貌”到“西方现代化都市图景”的跨越,远远超越了铁路、航运所带来的商品对原住民的冲击,解构并重塑了“城—乡—村”的城市体系,将一座“异托邦”安插其中,实现了对海河沿岸景观的重塑。

此外,洋行对有轨电车的建设推动了老城空间的转型。1900年,都统衙门拆除了老城城墙,老城的空间边界被彻底移除。1906年,天津第一条由比商电车公司投资修筑的环绕老城运行的白牌电车首先通车运行。此后,又相继开通了红牌、黄牌、蓝牌、绿牌、花牌,以及紫牌电车。可以推断,城墙的拆除是对老城空间肌理的破坏,而电车线路则是工业机器对城市交通空间的革新,并借由空中电缆与地面轨道重新界定了隐形的城市边界。其空间位置本身并无变化,但界定这一空间的物质实体却悄然改变,成为工业机器冲击青砖土墙的景观象征。此外,电车还是连接老城与租界空间的日常工具,伴以同时期的道路建设,更促进城乡融为一体,城市边界也随之向外移动至天津西站、北站等更远的地方。

(五) 经营类型

洋行在发展中不断拓展其经营类型,涉足各种行业并不断拓展细分领域,进而全面介入近代天津的经济发展与城市建设。早期进入天津的洋行多以转卖“快速消费品”(即“快消品”)(46)快速消费品(Fast Moving Consumer Goods)是指使用寿命较短、消费速度较快的消费品。与运输业起步,然而单一行业的影响力并不能实现其在“中国北方经济中心”进行经济掠夺的目的,唯有不断拓展,深度介入城市发展体系的各个环节,同时不断开拓行业细分领域,打通上下游,才能真正实现其对于城市发展的全面把控。在深度介入城市纵向体系(经济政策制定)的同时,洋行进入横向扩张(行业类型拓展)阶段。

洋行纷繁复杂的经营类型,对城市发展有着不同的影响。针对不同经营类型洋行对城市发展的影响,已有的研究成果多进行分行业论述,如金融、房地产、运输、建筑与市政、居民消费品、文化产业、重工业及军事等。(47)相关研究包括: 熊浩淼、郑颖: 《近代天津金融空间演变研究》,《南方建筑》2021年第4期;杜小辉: 《天津义品公司研究》,天津大学硕士学位论文,2014年;熊辛格: 《中外约章与中国近代物流业的嬗变(1840—1937)》,湖南师范大学博士学位论文,2020年;郑红彬: 《近代天津外籍建筑师述录(1860—1940)》,《建筑史》2016年第1期;吕天石: 《民国时期天津生活类洋货贸易变迁研究(1912—1937)》,河北大学博士学位论文,2019年;王晓颖: 《天津第一份英文报纸〈中国时报(The Chinese Times)〉——由〈中国时报〉看天津城市发展》,北京外国语大学硕士学位论文,2014年;闫觅: 《以天津为中心的旧直隶工业遗产群研究》,天津大学博士学位论文,2015年。在此基础上,本研究从“洋行经营类型随时间的变化”角度,按其空间演化的五个阶段统计各类型洋行的数量,以此来对比解读洋行介入的不同行业对天津城市发展的影响。

对比各时期行业类型数据,可见其发展趋势基本一致,除快消品在1937—1943年间呈现明显增长外,其余均与洋行总体发展脉络相似,说明各类型行业的发展对于外部影响的反应基本一致,完全受市场调控。第一,洋行对运输业的介入不仅推动城市内部乃至跨区域的时空压缩,还为19世纪的天津带去了“奇观”,包括轮船、火车等大型机械,更巩固了天津作为“三北”地区对外窗口与北方经济中心的地位。第二,洋行对日常生活的介入促进了基层民众间的文化交流。洋行涉足的快消品、耐耗品、文化、服务行业等,均是自下而上的商品交流,无论是对土宜商品的收购还是对工业机制品的倾销,抑或是洋行投资的大光明电影院、大公报报社等传媒业的出现,均使得洋行成为“摩登天津”的重要推手。第三,洋行对城市管理的介入提升了洋商的话语权。洋行商人对天津租界发展的影响自租界开辟初期便十分显著,此后更是日益增长,如在天津租界介入各国工部局董事会参与行政事务的讨论,在各所属国介入议会并推动有利于对华贸易的政策等。洋行将其自身利益与城市发展相绑定,借由行政权力在城市建设中推行其思想。第四,洋行对金融与地产的介入昭示了其进行资本炒作与掠夺的野心,通过肆意购地并抬升地价,使其在杠杆作用下获得了难以计数的财富。最后,洋行对重工业与军事的介入,反映了国内战局的紧张,各类局部战争、冲突不计其数,军火及重工业产品需求从未间断。

四、 洋行的空间发展策略

19—20世纪,开埠城市发展和洋行的经营扩张呈现密切联动关系。天津开埠后,洋行以其现代化经营理念与布局,从实体的地理空间和抽象的社会文化上,都打破了中国传统城市的固有模式,并在1860—1943年天津租界存续期间呈现了不同的空间结构演化特征。洋行不仅在租界区形成了新的商业核心,而且通过配套的现代化基础设施和西方商业模式的引入,颠覆了传统理念及生活方式,影响了近代民族资本的积累。此外,洋行还将其空间策略渗透至交通运输、税收开发、城市势能、城市景观、行业类型等方面,共同推动了天津城市空间的现代化转型。

第一,在实体空间链接方面,传统漕运随着洋行带来的新技术而没落,铁路与远洋航运编织出新的商品贸易网络,重塑了作为转口港的天津在该网络中的整体城市定位。第二,在土地政策的开放方面,洋行通过自身的发展扩张,以及对市政建设与地产开发的介入,以现代市场化理念革新了中国传统土地政策。第三,在区位势能提升方面,洋行带来了城市中心的分划与区位势能的波动——城市贸易中心从北门外与三岔河口逐步向外扩散,租界内的繁华街道和密集路网构建出新的城市中心。洋行扩张的过程遵循资本逐利的本质规律。同时,洋行还是政治力量的隐形代理。资本家借助在工部局内部的深度渗透,在城市建设中推行其奉行的新自由主义经济政策,使得租界区的城市发展与区位势能都与洋行的空间布局之间形成微妙的互动关系,这种隐形的力量既推动着洋行所在街区的空间转型,又带动着洋行聚集中心的不断移动。第四,在空间景观的变革方面,洋行为城市带来了图景的移植与复制。海河沿岸村落被划分为租界地,东方传统乡村风貌被彻底移除,租界内的西方现代化都市图景被悄然移植;三岔河口的繁华景象也随着运输方式的改变而被复制到海河西岸租界区的滨水空间,以及东岸火车站的周边,而三岔河口本身则因海河疏浚工程的推行于1902年被“截弯取直”(48)1901—1902年,天津海河工程局进行了第一次海河河道“截弯取直”工程,以改善河道狭窄淤浅、不利航行的情况。;传统城市的封闭性被现代化的开放性所取代,电车的运行重组了城市内部的交通,马路和绕老城的白牌电车环线取代了城墙,以电缆和轨道的虚拟边界重新围合了老城,传统街市被西方工业化图景所更新。最后,在工商业类型的拓展方面,洋行不断涉足新的行业领域,从运输业、日常消费、城市管理、金融地产、重工军火等方方面面进行渗透,并最终在城市经济、规划、建设、管理等层面带来了深刻的影响。综上所述,从本质上讲,洋行的空间发展策略体现了资本的逐利性,而与此同时,洋行也因其链接东西方贸易的特点,为所在的城市带去了资本、技术、商品,极大地加快了东方城市现代化转型的进程。

五、 结 论

洋行的空间扩张是资本主义进入全球市场后在中国展开资本原始积累的缩影,同时,其发展策略体现出帝国主义在天津的破坏性与重建性并行的特点。19—20世纪的开埠城市,华洋相竞的局面不仅加速了中国市场向着全球化方向重构,更为推动本土城市的现代化转型起到了重要作用。中国近代资本主义发展和开埠城市有密切关系,而开埠城市中资本主义发展主要体现在租界等外来资本集中的地区。洋行的经营贸易、房地产等都是资本积累的主角。本研究认为,洋行的演化特征及发展策略折射出帝国主义在华以贸易手段进行破坏与重组的过程,打破并重塑了传统城市原有的商业模式与边界,相应引发运输模式、经济政策、市政建设、城乡景观等多方面的现代化转型,对近代天津城市建设与发展产生了深远影响。

通过HGIS的可视化研究,本研究展示了天津洋行的空间演化的一个历史切片。借助HGIS研究城市空间有助于精准阐释城市的历史价值并为保护规划提供可靠依据,同时,利用其复原洋行空间演变过程,将历史信息进行量化的可视化转译,并转化成可以相互对比分析的时间切片。在传统文献基础上进一步拓展了研究纵深,发掘历史档案中不易被觉察的空间关系,完成近代城市空间演化动态规律的深入分析。作为天津乃至中国近代开埠城市与全球市场相交融的佐证,窥探这些历史片段对于认知当下的城市历史与遗产具有十分重要的价值。本研究所展示部分洋行的空间演化的历史切片亦有助于今后的研究者从更多角度加以解析。而洋行在近代不同区域内的开埠城市间的互动问题同样值得关注和更为深入的研究。