造浪时刻

马特 王磊

LONGINES浪琴表康卡斯潜水系列GMT腕表William国家冲浪健将、多次荣获全国冲浪锦标赛短板组冠军

凌俊威:冲浪是生命的一部分

给新手的建议:冲浪并不是一朝一夕就能冲得好的运动,而是要试着读懂海浪,把心静下来也许你会冲得更好。

今年20岁的William,已经是个有8年冲浪经验的老手,并经历了从爱好者到竞技选手,再到冲浪店主理人与教练的多次身份改变。

William的冲浪之路是被发小带动的。12岁的热血中学生,对—切运动都充满热情,篮球、滑板全都玩转。偶然的机会被发小带着体验了一次冲浪,滑板的基础让他很陕入门并感受到乐趣,体会到比在陆地上固定路线滑板更自由、更有想象力的运动,从此一发不可收拾地热爱。

旁人觉得还是要以学业为主,不要沉浸于“不务正业”的运动。但William打算认真对待的事情,轻易不会受到外界的影响而改变。他立志多参加比赛提升自己,制定训练计划,和伙伴一起钻研练习技术动作,看国外冲浪大神的视频反复揣摩。巴西的Filipe Toledo是William最喜欢的冲浪选手,除了冲浪风格,还有同样不服输的性格。

2019年,15岁的William去海南参加第一次比赛,他把每一轮比赛都当作最后一次,没想到拿了冠军。他一直记得并感谢那个不在乎成绩、只在乎有没有做到最好的自己。

参与竞技冲浪,让William对这项运动有了进阶的认识。与随浪而行的休闲式冲浪不同,竞技冲浪更凸显“御浪”的理念,浪来的瞬间,要根据整个浪的走势想好路线和动作组合,并根据坡度、长度每一个微小的变化调整身体,其中的不确定,对身体和心态都是更大的挑战,也更让他沉浸。

如今,William是个半职业冲浪者,日常训练、准备比赛之外,他还和伙伴在家乡深圳开了一家冲浪店,这里也是中国冲浪的起源地之一。可能是与自己的经历相关,William选择用青少年培训的方式,让更多孩子可以在8~9岁甚至更小的年纪就有机会接受正确的、专业的冲浪启蒙,带他们参加比赛挑战自我,也把自己对冲浪的热爱、技术与感悟,传递给更多喜爱这项运动的孩子们。

“比起自己比赛,我更愿意把精力放在對学员的指导和培养上。”因为他渐渐认识到,做职业冲浪运动员不是一辈子的事情,国外很多冲浪大神也有自己不同的职业方向,冲浪有着比竞技更广阔的外延和承载力。

“冲浪不只是短视频或纪录片里的极限运动,它对新手友好、包容性强,贴近自然,我更希望下一批冲浪者能够把它当作一个了解自然、与世界沟通的载体,让自己的视角、想法都更加丰富多元,而不是聚焦在竞技、刺激上。至于他们未来能否走上职业道路,我希望那只是他们多种选择中的一个。”

在William看来,冲浪是一项自由的运动,比起规范动作和技术的传授,好的冲浪教练和学员或运动员有着奇妙的关系,尤其是心态上的引导和鼓励。他希望自己成为一名能够从心到技都能对人有所启发和点拨的教练,大家共同感悟、精进。

自由与自律的融合,健康环保的生活理念,对自然的敬畏和保护,以及对每一道浪的珍视,是William对冲浪文化的概括。不管有没有浪,William都会每天给自己安排1~2小时的训练,也会像各个海滩的浪人那样发起和参与净滩活动,为了让海洋环境得以优化,并把这样的理念持续传递给更多的冲浪者。

安全意识的普及,意识和技巧的传授,还有对冲浪文化身体力行的传达。作为一名冲浪教练,William觉得自己背负着更多使命。“比自己做运动员参加比赛的责任要重。”

是少年,也是前辈;是竞技者,也是教育者;是单纯自然的浪人,也是精神世界富足、视野开阔丰富的自由人。William在这条“不务正业”的路上,越走越快乐坦然、从容昂扬。

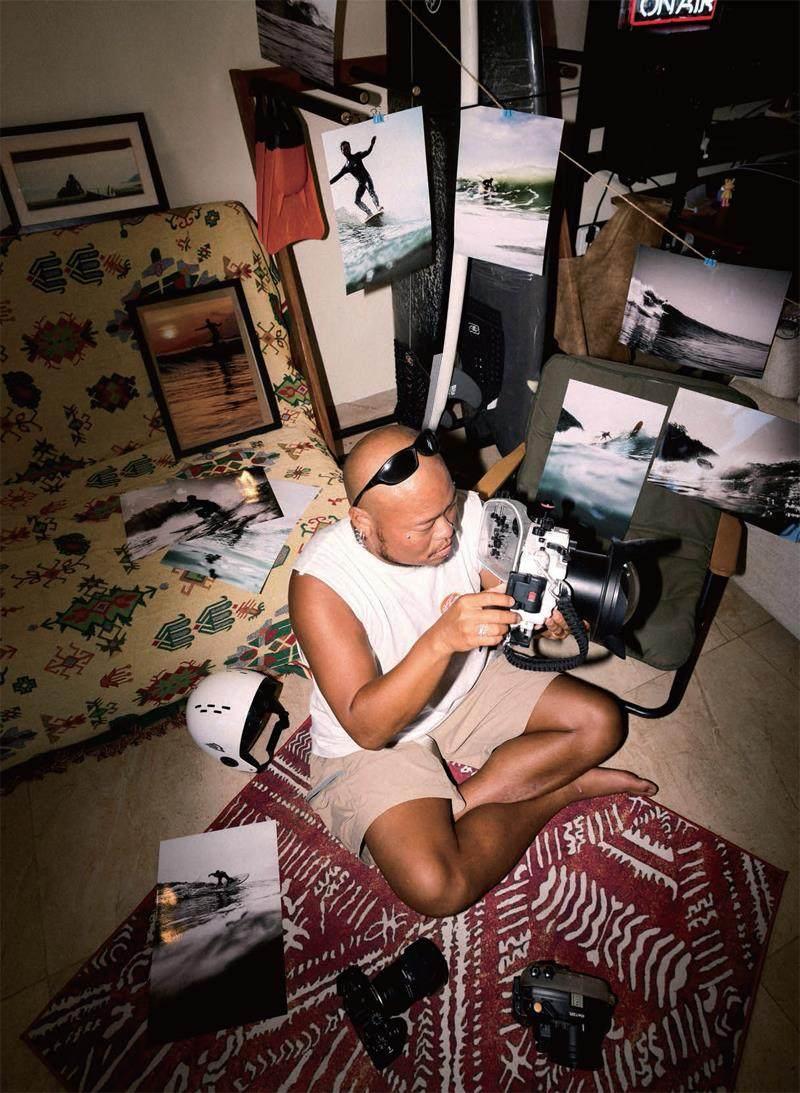

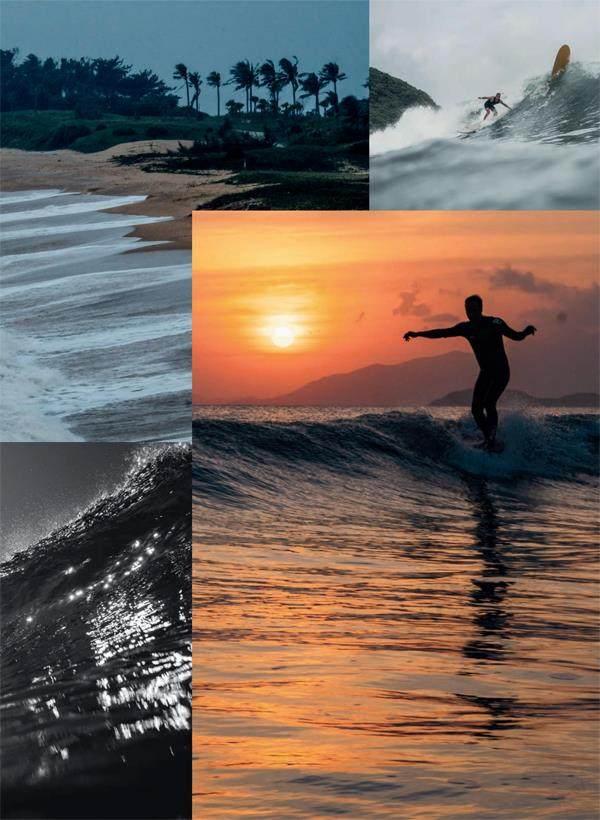

马丁:站在浪花里摄影

当一个人能够独立抓住一道浪的时候,他的成就感一定爆棚,很多人就是为了这种感觉而沉迷于此,因为冲浪的成就感是人在岸上其他运动中都没法获得的。

“一个好的冲浪摄影师一定要很熟悉浪,根据不同的浪去预判冲浪者会在哪个位置做出最漂亮的动作,记录下最惊艳的瞬间,让对方看到照片的时候会从心底发出‘哇的一声赞叹。”在有着十几年冲浪经验的马丁眼中,想要成为一名出色的冲浪摄影师,首要前提就是对浪要有充分的了解与热爱,而通过马丁捕捉到的一个个惊艳的冲浪画面,很多人受到吸引从此加入“浪人”的行列中。

马丁在中国台湾读大学期间就开始接触冲浪,2017年他在深圳西冲加入了离岸风冲浪俱乐部,那时候他已经有七八年的冲浪资历,一边当教练教别人冲浪,一边尝试拍摄冲浪场景,最初是为了给学员做记录和宣传俱乐部,后来逐渐开启了自己的专业冲浪摄影师生涯。

在马丁看来,冲浪摄影非常重要的特质就是要面对很强的偶然性,能够完美捕捉那些偶然发生的瞬间就是对摄影师技术和经验的挑战,适合冲浪的浪并不是每天都有,而是有特定的季节与地点,一旦错过就没法再补拍,所以摄影师每次拍摄都要准确抓住浪况很特别的时刻。比如在台风来之前浪会非常大,能量越强的浪越能让冲浪者有比较好的表现,而且不同浪点的浪况也会不一样,这些都是摄影师拍摄前要计划好的。

目前在中国,职业化的冲浪摄影还处于起步阶段,尚未形成一个单独的专业门类,马丁认为冲浪摄影师不仅仅要有精湛的摄影技术,更重要的是必须很熟悉冲浪运动,好的冲浪摄影师自己一定也要会冲浪,这样才能对冲浪运动有更深入的理解。

比如冲浪摄影师要清楚地知道如何拍到最好的冲浪动作,每次浪来的时候,他要根据冲浪者的水平和路线,提前判断出对方在浪的哪个部分能做出动作,这样拍摄效率才会比较高。有时候一道浪可能长达一两百米,如果摄影师在水里拍摄的话,就要选择浪的某一段去捕捉画面,这就要求摄影师必须了解冲浪者的运动轨迹,否则就无法拍出很突出的照片。如果仅仅只是拍摄出水中的照片,那么潜水员也可以做到,但是和经验丰富的冲浪摄影师比起来,可能就不知道冲浪者会在哪里做什么动作,甚至不知道对方会冲到哪里,抓不到最精彩的画面。

很多冲浪的人都希望有自己的冲浪照片,为此马丁会多一些时间待在水里,因为大家比较喜欢水里拍摄的视角。每次拍摄结束后回家,马丁都会迫不及待地去整理照片,看看有没有拍到完美的一幕,比如某个冲浪者今天做了一个动作,自己觉得这个动作做得很棒,如果摄影师发给他的照片里恰好就有这一幕,冲浪者就会由心而发“哇”的一声赞叹,那是马丁最享受的时刻。

除了拍摄照片分享给现场的冲浪者,马丁也会把一些和冲浪有关的照片或视频发到社交媒体上,以此来宣传推广冲浪运动。有些人被马丁发的照片所吸引,会觉得冲浪好酷,原来高阶选手可以冲得这么好,或者中国也有浪这么好的地方,就会因此想要去亲身体验冲浪。当学员来上课,第一次成功站在板上的时候,马丁会给他们拍照片,学员们会发朋友圈去宣传,他的朋友们看到,也想来尝试冲浪,逐渐形成了推广冲浪运动的链条。

“当一个人能够自己独立抓到一道海浪的时候,他的成就感一定是非常爆的,很多人就是为了这种感觉而沉迷于此,因为冲浪的成就感是人在岸上其他任何运动中都没法获得的。”马丁觉得当初学者真的被冲浪所打动之后,就会想要一步一步提升自己,可能今年来了一次两次,第二年又多了几次,随着水平越来越高,也会越来越热爱冲浪运动,之后冲浪就跟这个人这辈子都脱离不了关系了。

去年冬天马丁拍到了让他非常兴奋的照片,他介绍说在冲浪运动中,很多冲浪人的终极梦想是遇到浪管,也就是海浪的形态像一根管子,冲浪者从管里面钻出来。当时在万宁有一天的浪特别强,结果有一道浪出现了一个管,马丁的一个朋友就在那道浪里面,那个朋友冲浪的时间并不是很长,当时恰好出现在那个地方,又恰好被马丁捕捉到,这种浪的形态是很难见到的,拍到那一幕的时候让马丁感到无比兴奋,这就是冲浪摄影所面对偶然性的震撼与快乐。

在冲浪摄影师的视角中,能够促使马丁产生创作欲望的往往是浪而不是人,拍摄冲浪的前提是需要当天有很棒的浪,这也来自“浪人们”对大海的尊重,把海浪而不是自己作为核心,人与浪在动态中融合在一起,而马丁就是要去记录下人被自然拥抱时最美妙的时刻。

Martin

LONGINES浪琴表康卡斯潜水系列 GMT腕表Darsea中国首位女性职业冲浪运动员、地球小姐、环保大使

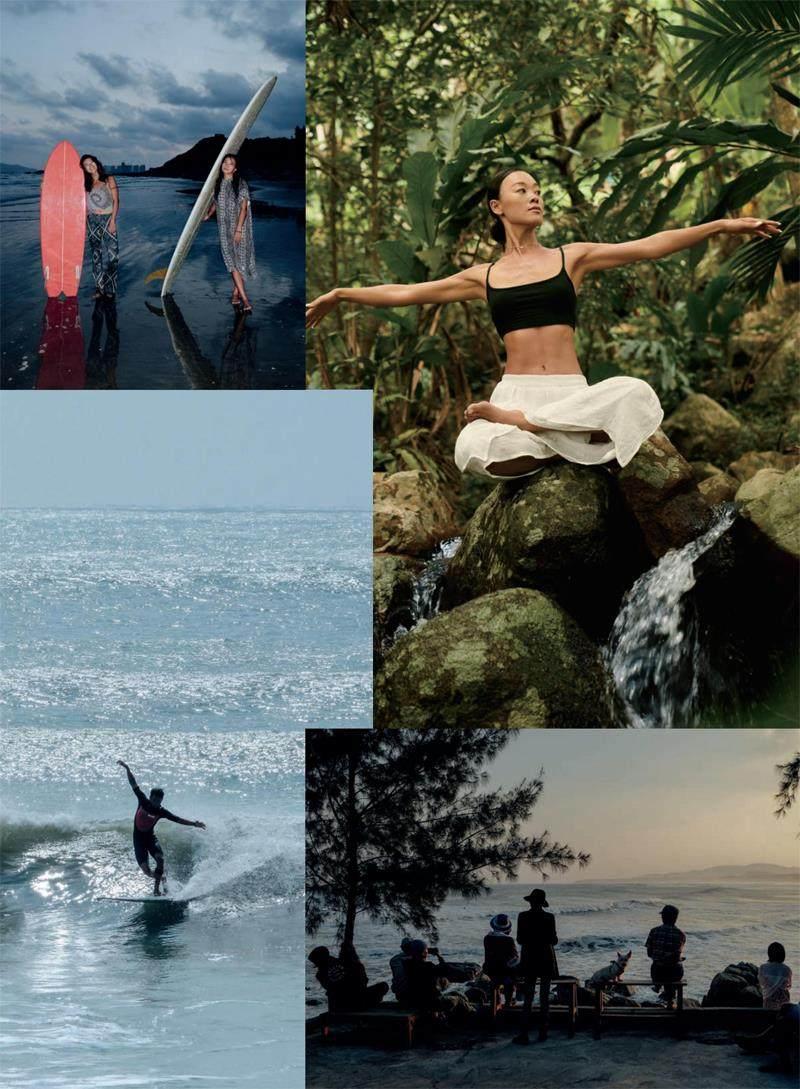

刘丹:与冲浪共同成长的16年

给新手的建议:一定要适可而止地冲适合自己的浪,循序渐进提高技术,不要盲目挑战,在享受每一道海浪的過程中,懂得尊重其他的浪人。

生于1986年的Darsea有个常被提起的名号:中国首位女性职业冲浪运动员。因为从2007年最初接触冲浪,到2010年以中国唯一持外卡参赛的选手参与世界女子长板冠军赛、2021年创办中国第一个女子联盟冲浪赛,再到今年推出纪录片《心中的海浪》讲述对冲浪和人生的感悟,冲浪一直是纵深在Darsea生活、事业中的主线。

而在Darsea看来,中国冲浪在过去的很长时间内都并没有实现真正意义上的职业化,甚至是当前,冲浪者们还是需要依靠其他工作—一主题咖啡馆、俱乐部、自媒体等等来支撑自己参赛、训练的开销。Darsea更愿意定义自己为一个与冲浪共同成长的人,用16年的时光看冲浪在中国从萌生到发展出多种存在方式共生的热闹状态。

第一道浪:与未知和挑战共舞

2007年,20岁出头的Darsea初次接触冲浪就被深深吸引。而那时,一个生长于内陆的年轻女孩,想从事冲浪运动,面临着外在和内在的双重挑战。身边人告诉她女孩冲浪是“危险的、不被认可的”,职业化的缺失让冲浪者不得不靠其他工作支撑这份追求;即使是参加比赛,享受过程,但结束后,Darsea依然会归于迷茫。

这样的挑战与挣扎,16年间有所缓解,“接受度可能最多提高了15%,但并未消失。”Darsea说。2010年初次参赛后,Darsea在相当长的时间里,依靠在俱乐部教冲浪,开餐厅、咖啡厅等副业的收入在各地参加比赛,主线一直都围绕着冲浪和海洋,在这个过程里加深了对这项运动、对surfer群体的认知,也寻找更多纵深与拓展的可能性。

Darsea认为,冲浪的一个迷人之处在于教人领会“活在当下”的觉悟。它首先是一个与等待有关的项目,在未知中等一道想要去驾驭的浪,有时候是一天,有时候是下一秒。浪来时,稍纵即逝,不是每一道浪都能抓住,能抓住、能站起来也有可能掉下去,然后只能再站起来,继续等待、抓浪。

“这也和人生相似。”她逐渐用这样的觉悟面对生活中的所有,耐心等待,抓住机遇,失败时很快放下情绪,战胜迷茫,让自己变得更强,并坚持、重复这—切。

第二道浪:让更多surfer被看到、被尊重

参加国际上的女子冲浪比赛,让Darsea看到了世界各地的女孩投身冲浪运动的美好状态。做一个在国内的女子比赛,让更多女孩子享受比赛、相聚海滩,成了Darsea长久以来的念想。她把这个想法和伙伴小静提出后,立刻收到了热烈的反馈,第一届女子联盟冲浪赛在2021年3月8日举办,Darsea把它当作送给女孩子们的礼物。

第一届比赛,Darsea没有把它办成纯竞技赛事,她希望这是一个以赛事为圆心的女性生活节平台,承载与冲浪、瑜伽、艺术、环保理念相关的多元项目,让更多女孩消除身材焦虑、年龄门槛,暂别工作和生活压力,有机会活在当下,享受美好,探索内心。

比赛还设立了妈妈组,Darsea知道身边有很多热爱冲浪运动的朋友,当了妈妈之后,自己的时间乃至自我知觉都被无限侵占。希望借此来鼓励那些当了妈妈的人参与进来,拥有属于自己发光的时刻。一位60多岁、从未接触过冲浪的妈妈,自驾去海南看她的浪人儿子,也在学习了几天冲浪之后参加了妈妈组的比赛,令Darsea和所有参赛者感动不已,也再次感受到了冲浪的包容。

第三道浪:拥抱自己,拥抱所爱

纪录片《心中的海浪》中有相当的篇幅展示了女性冲浪伙伴们之间的相互理解、尊重与抚慰,过程中,女孩子们几度落泪,互相拥抱、鼓励。Darsea说,女性冲浪者会不同程度地面对过来自社会、家庭的不被支持的压力,大家在一起交流倾诉,也会赋予彼此能量。

冲浪也是追寻自由的运动,Darsea说,但不能因此就忽略安全意识,心态上变得懒散。所以她通过举办赛事、嘉年华、社区活动,搭配相关的讲座、分享,持续传达环保、安全、身心自洽的底层逻辑,关照自我,拥抱所爱的事物。

16年的冲浪时光,共同成长,彼此滋养,这是只有“初代”sUrfer才能体验的幸运,也是Darsea最大的人生财富。追寻心中的海浪,永不止歇。

杜鑫蕊:水上人生的进化论

给新手的建议:量力而行,时刻敬畏大自然。

Jessie的人生经历,大部分都和水有关,也与运动相关。从小练体操,然后转入跳水专业队,训练、参赛、拿成绩,生活单纯也单调。2017年21岁从跳水队退役后,Jessie开始尝试更多运动项目。2021年初次接触冲浪,带着对水的熟悉与情怀,在上板后海浪带来的反馈是一种新奇的体验,加上亲近自然与自由惬意的感觉,都带给她巨大的喜悦,也就此开启了与冲浪的长相厮守。

两段人生的奇妙结合

作为一名前跳水专业运动员,Jessie能深刻感受到跳水和冲浪的不同,以及两者带给自己的不同影响。跳水讲求精准,每个细节在长久的训练中仔细雕琢,而冲浪更注重的是自由的心态和随机而动的发挥,但这同样也需要长久的练习与思考。

跳水队的生活造就的自律、自省也成了Jessie在冲浪中的巨大助力,她依然保持着规律的作息和训练强度,并在每次训练后总结思考,与教练在想法和心态层面交流。而且不同以往,这是一种更加主动的意识和行动,并也贯穿到Jessie的日常生活之中,让她变得没那么浮躁。

“遇到以前的跳水教练,他觉得我现在懂得主动思考,也懂得享受过程,以前是被迫热爱,现在是主动热爱。”

享受自己的比赛

参加冲浪比赛,现在在Jessie的冲浪生活中占据75%左右的分量,而她也越来越能找到比赛的快乐。

2021年,Jessie第一次参加的比赛,是Darsea她们组织的女子联盟冲浪赛。因为不够了解冲浪规则而没能拿到理想的名次,作为运动员,这样的遗憾令她印象深刻。

从前参加跳水比赛前,Jessie常感到压力,因为赛前总会被布置任务拿名次,整个人也显得紧张、患得患失。而参加女子冲浪赛的经历,也让她对冲浪、浪人和比赛都有了更多的认识。同好相聚,检验训练效果,有紧张,更多的是兴奋和享受,作为曾经的专业选手,这也是她的一次全新体验。

“大家都说我不紧张的原因是因为以前参加的比赛太多了,但我觉得不是。为集体和自己争荣誉,还是为了享受过程、让自己变更好,这是截然不同的。任何运动都需要在赛事平台上展示和检验,挫败感让人更加努力,成就感也能给自己更多鼓励,期待下一次能做得更好。”

作为一个“老”运动员,或许能够更深地感受到这种共融、自洽的关系。Jessie坦言,自己的水平还不足够挑战太多高级别赛事,但她会继续努力,边享受,边精进。

冲浪,不只是活在当下

曾经Jessie觉得冲浪是个活在当下的运动,因为每道浪都稍纵即逝。而伴随着冲浪时间的增長,她觉得冲浪更需要的是看得更远、想得更远。

“刚开始冲浪的时候,我的眼睛一直看板头,只顾得上关注眼前。但教练告诉我不能看板头,而是要看整个浪壁,浪有多长,什么走势,来判断自己往左走还是往右走。这就像生活一样,我们要看远一点、想远一点,才能更好地把握当下。”所以Jessie在生活里的心态和行动,也在随着参与冲浪而不断进化。

很难想象Jessie也曾经是个有“身材焦虑”的人,过往的专业跳水生活总带给她控制体重和身形的压力,自从开始冲浪了之后,身材焦虑反而被弱化了。在海滩上,她看到更多的是自信、阳光的女孩子,无论身材高矮胖瘦,都不会评判或者担心被评判,开心抓浪、一起享受。

尽管近几年对冲浪的推广更多了,参与者也多了起来,但女孩子在冲浪的群体里依然占少数,一场比赛,男性能到八九十人,女性可能只有20多人。“怕水、怕晒黑,这两个问题就已经pass掉很多女孩了。再加上带娃、工作这些占用时间成本的事情,女孩子想来的障碍就更多了。”

Jessie经常呼吁更多女孩子能够克服内心阻碍,给自己一些时间来体验冲浪生活。哪怕只是短暂的几天,也能够找回自己的幸福感。“我希望现在的女生能更开心一些,享受属于自己的生活,少一些压力和焦虑。如果冲浪能够帮助她们找到更快乐的自己,那也是我的快乐。”

LONGINES浪琴表 康卡斯潜水系列 GMT腕表Jessie前国家青年跳水冠军,女子冲浪联盟赛新人赛冠军

Yeren

野人:讓真正热爱冲浪的人重新聚集

给新手的建议:冲能力以内的浪,量力而行。

野人回忆起2016年自己刚来日月湾玩冲浪的时候,这里只有两三家比较成熟的冲浪俱乐部。一家超市和几家餐馆。近几年随着冲浪运动急速商业化发展,日月湾也迎来了大量不同目的的人群,其中一小部分是真正的冲浪爱好者和学员,更多的还是普通游客,或者来打卡拍照的网红。

面对这样的变化,一些早期聚集在这里的冲浪者开始寻找更安静的冲浪地点,但也有一些人留下来尝试探索更多元的玩法,尽可能以多样的形式让更多新人深入了解冲浪文化,并以此为真正的深度冲浪爱好者保留相对纯粹的空间,在这些尝试中,野人和朋友们的集合店Grom成为本地浪人社群里备受期待的品牌。

野人和朋友们创办Grom的初衷非常简单,只是觉得在海边生活非常舒服,想把自己喜欢的东西放在一个空间里,让浪人们有一个可以聚集的地方,当时恰好有一家店正在出租,Grom就这样很自然地诞生了。

Grom最初的音乐场景如同他们的成立故事一样充满随性,当时一些浪人在空闲时间玩音乐,在有了独立空间之后,野人和朋友们希望这里的音乐让人们感受到海边的自在与温暖。现在Grom在选择合作的乐队和音乐人的时候.也会希望对方在海边待一段时间感受海边的氛围,和他们一起产出与海边生活相关的作品,他们也期望成立自己的乐队,能够将更加贴近海边生活方式的音乐表达带给大家。

对野人来说冲浪不仅仅是一项运动,冲浪的特质会带给冲浪者一整套生活方式。在Grom创办之初,来店里的顾客大多都是野人熟悉的朋友们,常常一大帮人聚在一起喝酒玩音乐待到很晚,在日月湾逐渐成为冲浪社群的一个日常聚集地。但在过去的3年里,来到日月湾的游客越来越多,让冲浪群体看到了商机,大家开始变得很忙碌,很多在海边的朋友都各自做起了生意。在野人看来,原本的冲浪社群渐渐有一点不复存在的感觉,大家的生活状态也和以前不一样了,现在野人店里的顾客也变成以游客为主,但他们还是希望可以重新找回原本冲浪人的状态。

作为Grom的主要负责人意味着会有很多忙碌的工作,但野人依然将冲浪本身作为自己生活中最主要的部分,对他而言有了冲浪才有后面围绕冲浪进行的其他事情,他永远不会丢掉冲浪这个核心。每一天的开始,野人都会先看看有没有好的浪,早上6点起床就去寻找浪点,冲浪2~3个小时然后去吃午饭,下午再找个地方继续冲浪,晚上处理工作。如果当天没有好的浪,野人就要面对更繁忙的工作安排,他要负责店铺的宣传和营销工作,推进很多项目计划。

商业化发展的速度太陕,短期内太多人想要体验海边生活和冲浪运动。在野人看来,国内的冲浪运动还没有形成一个完整的体系,突然涌入的大量人群会导致标准混乱。

例如冲浪教学已经遍布日月湾海滩的每个角落,大家以高度商业化的方式把价格压得很低,很多过去的冲浪者已经很难以冲浪本身来赚钱。因此,Grom未来将要做更多更专业的事隋,比如系统性的冲浪进阶教学,包括整体的体能训练,服务真正想冲浪的那部分群体,包括专业冲浪者和对冲浪运动本身有浓厚兴趣,希望提升运动技能的人。

现在Grom有两个新的空间正在筹备中,一个在日月湾的主街上,另一个在离旧店不远的院子里,野人和他的朋友们希望这两家新店可以尝试回到服务冲浪人本身上,比如在商店中会更多考虑冲浪人需要哪些装备,做供早晨冲浪的能量餐,空间整体环境也会让常居在当地的冲浪者待着更舒服一点,回归到他们最初享受的浪人社群的氛围中。

今年Grom精心筹备了6月17日的“世界冲浪日”活动,后续还要策划更多的冲浪比赛,与其他领域展开互动也是Grom推广冲浪文化的重点,在上海与LABELHOOD合作了一个月的快闪活动,通过视觉方面呈现冲浪文化,在现场展示的照片包括开店时候的场景、冲浪的画面,以及一些浪人们的日常生活。

这次活动的现场人数与热情让野人很惊讶,他发现原来有那么多的人对冲浪运动和浪人的生活感到好奇,有一些人还曾经来过野人的店,这种强烈的连接感让野人觉得在城市中通过合作互动来推广冲浪运动的方法是可行的。但不管这些活动形式如何多样,冲浪运动本身才是野人和他背后那些热爱冲浪、尊重大海、享受自由生活的浪人们所迷恋的,是他们无论如何都不会丢弃的生活核心。

陈雨潇:浪人一二三

问:拍了这么多冲浪,你现在如何理解这项运动?请一句话介绍给别人。答:冲浪是一个专注的,忘记自己,再回归自己的过程。

在创作纪实摄影项目《浪人笔记》的时候,陈雨潇有一个想法,她必须让自己沉浸在里面,花更多的时间在海里冲浪,不仅仅是为了与浪人群体连接,也是为了与自然连接,这样才能更深刻地理解浪人们所说的那道浪、那阵风、那种stoked的感觉,到底意味著什么。

2007年,雨潇在深圳西冲开始接触到浪人群体,他们喜欢用开玩笑的方式表达自己,喜欢分享感受,喜欢拥抱,这与雨潇之前接触的世界旅行者和社区居住的经验很不一样,她花了一些时间才适应这种不一样的外在表现方式,慢慢开始与他们一起冲浪、一起生活。

作为拍摄者,雨潇很少会割裂自己。在创作《浪人笔记》的时候,雨潇多次以冲浪旅行的方式去过印度、巴厘岛、中国台湾地区,并且在南方沿海浪点长达半年,创作这个项目对她而言也是一个对冲浪文化认知不断积累的过程。拍摄中,雨潇对冲浪群体的社群凝聚力有了更强烈的体会,在中国可以冲浪的海域相对比较集中,冲浪者们自然而然也会相对聚集,浪人们在海上会遇到那些认识或不认识的同伴,哪怕只是点头之交,就已经建立起一种联系,在岸上生活中也可以自然地相知相识。

除了地理位置上的原因之外,雨潇感受到浪人们共同的价值观是对大海的尊重,共享一片海域带来的心意会使大家凝聚在一起。冲浪像是一个原点,围绕着这种选择,生活方式也会发生转变,与主流的社会价值取向有不同的追求。浪人群体的日常状态更以自然为主,需要去适应海洋,浪人们会定期组织净滩活动捡拾垃圾,也会更注意环保的生活习惯,最吸引她的一点就是浪人们在选择冲浪为生活方式时,对于生活本身和更广阔自然的态度和行动力。

雨潇很相信自己的直觉,她在海南生活期间会大量收集信息,主动询问浪人在做什么,发生了什么事情。让她印象最深的一次拍摄,是一位在冲浪行业里很重要的前辈教练突然去世,第二天早上,一些浪人自发地给这位前辈举行了充满海上浪人仪式感的送行,雨潇本来很想去看看,但又觉得自己这样出现很猎奇,有点不礼貌,就没有去。等到黄昏的时候,雨潇一个人在海边走着,看到了浪人们给前辈教练留下的鲜花,她独自在那里站了很久,给前辈鞠了躬,最后拍了一张局部的照片,这张照片一直很触动雨潇,那就是在冲浪群体中,或者是在人生中会遇到的情感深切触动的一瞬间。

雨潇旅居海南拍摄的时候听过很多冲浪文化早期的故事,那时候浪人很少,环境很安静,而在疫情期间有很多更年轻一代的人来到这里,他们多少会有些迷失或被压抑,很多年轻人辞去工作离开城市,来到海边去寻找合适自己的道路。在这样的背景下,《浪人笔记》恰好对应着中国国内冲浪运动商业化发展迅速的阶段,无论是真正学冲浪的人,还是普通游客或者网红,人们涌向海边,给原本并不大的浪人社群带来了冲击。

在雨潇的观察与拍摄过程中,她注意到冲浪社群在当下多元化的发展状况,浪人也如同所有的类似青年社群一样,一些群体文化特质会被标签化,与特定的消费方式联系在—起,而最终这些会指向商业活动。这种快速的变化会让一些早期的冲浪者们感到困扰,他们一方面希望有更多新人参与和享受冲浪运动,但过于猛烈的商业化覆盖又会破坏他们单纯的冲浪乐趣,挤压他们原有的冲浪空间。

而作为记录者的雨潇自己现在也有着同样的考虑,她觉得自己面对一些真实存在的现象没有拍摄的欲望,对于自己感觉不是那么纯粹的东西有一点抗拒,她期待接下来会拍一些和大自然相关的内容,但她对冲浪运动和浪人群体的关注与热爱不会消失,或许有一天在她的镜头下,又会重新出现一张张温暖迷人的浪人肖像。

Yuxiao